調査シリーズ No.127

企業の諸手当等の人事処遇制度に関する調査

概要

研究の目的

本調査は、今まで明らかになっていなかった小規模企業を含めた諸手当の支給実態について把握することを目的としている。

研究の方法

郵送による調査票の配布・回収。常用労働者1人以上を雇用している全国の民間企業20,000社(農林漁業、公務除く)を対象に産業・規模別に層化無作為抽出。調査実施期間は2013年9月11日から9月27日。有効回収数:7,409件/有効回収率:37.0%。

主な事実発見

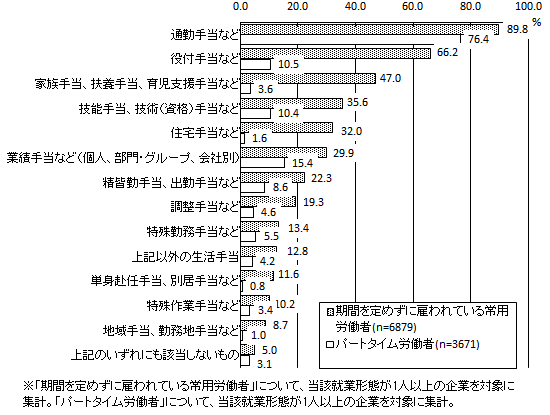

- 期間を定めずに雇われている常用労働者について諸手当制度がある企業割合は、「通勤手当など」が89.8%ともっとも高く、次いで、「役付手当など」「家族手当、扶養手当、育児支援手当など」などの順となっている。一方、パートタイム労働者について諸手当制度がある企業割合は、「通勤手当など」が76.4%ともっとも高く、次いで、「業績手当など」が15.4%、「役付手当など」が10.5%、「技能手当、技術(資格)手当など」が10.4%などとなっている(図表1)。

- 期間を定めずに雇われている常用労働者の諸手当制度について、期間を定めずに雇われている常用労働者規模別にみると、規模が大きくなるほど、「精皆勤手当、出勤手当など」を除き、いずれの諸手当制度のある割合もおおむね高くなる。なお、「通勤手当など」について企業全体の全常用労働者規模別にみると、小規模企業にあたる30人未満企業でも、通勤手当制度がある割合は88.0%となっている

- パートタイム労働者の諸手当制度について、パートタイム労働者規模別にみると、規模が大きくなるほど、「通勤手当など」「役付手当など」「技能手当、技術(資格)手当など」「業績手当など」などの割合がおおむね高い。

- 1人あたりの通勤手当の月単位の支給金額(=支給総額/実支給者数)を算出したところ、 期間を定めずに雇われている常用労働者の平均値は12,447円、パートタイム労働者の平均値は7,710円となっている。

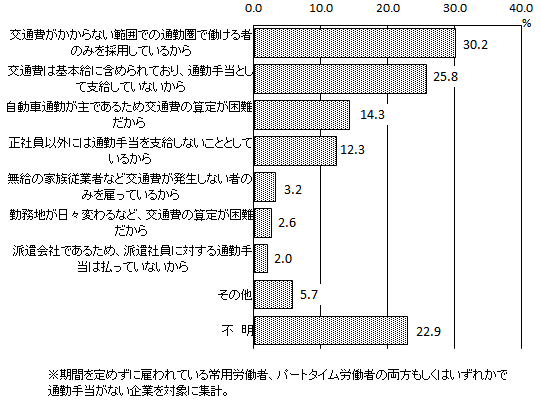

- 通勤手当がない企業について、通勤手当がない理由を尋ねたところ、「交通費がかからない範囲での通勤圏で働ける者のみを採用しているから」が30.2%でもっとも高く、次いで、「交通費は基本給に含められており、通勤手当として支給していないから」(25.8%)、「自動車通勤が主であるため交通費の算定が困難だから」(14.3%)、「正社員以外には通勤手当を支給しないこととしているから」(12.3%)などとなっている(図表2)。

図表1 諸手当の制度がある企業割合(単位=%)(1人以上対象)

図表2 通勤手当がない理由(複数回答、n=1513、単位=%)

政策的インプリケーション

通勤手当等の手当については、30人未満の小規模企業について、企業の支給実態の基礎的データの把握がいままでなされていなかったが、今回の調査により、小規模企業においても、通勤手当制度がある企業割合が高いことが明らかとなった。

政策への貢献

社会保険料・労働保険料の保険料の算定対象については、特に、小規模な企業における通勤手当をはじめとする諸手当の支給実態を把握するための基礎的データを提供した。

本文

全文ダウンロードに時間が掛かる場合は分割版をご利用ください。

研究の区分

緊急調査

研究期間

平成25年度

執筆担当者

- 郡司 正人

- 労働政策研究・研修機構 調査・解析部次長

- 奥田 栄二

- 労働政策研究・研修機構 調査・解析部主任調査員補佐

データ・アーカイブ

本調査のデータが収録されています(アーカイブNo.65)。

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム