調査シリーズ No.88

「短時間労働者実態調査」結果

―改正パートタイム労働法施行後の現状―

概要

研究の目的と方法

厚生労働省雇用均等・児童家庭局からの要請に基づき、改正パートタイム労働法の施行より2年を経過した時点(2010年4月1日現在)における、短時間労働者の雇用管理状況や就労実態を把握するため、事業所と短時間労働者に対する調査を実施した。

主な事実発見

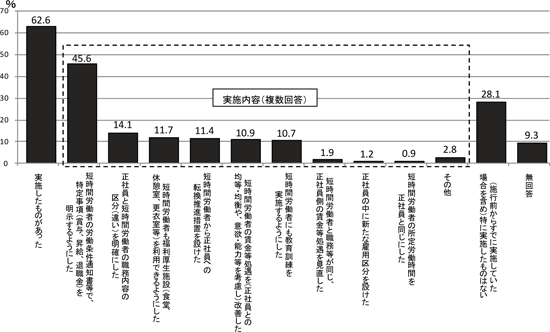

改正パートタイム労働法に対応するため、6割超の事業所で労働条件通知書等での特定事項の明示(第6条・義務事項、過料あり)を中心に何らかの雇用管理の改善等見直しが行われていること、附帯決議等で懸念された反作用はほぼみられないこと等が判明した(図表)。

通常労働者と職務(業務内容及び責任の程度)かつ(全期間を通じた)人材活用の仕組み等がほとんど同じで、さらに(実質)無期契約の同視すべき短時間労働者(第8条・差別待遇禁止義務対象)がいる事業所割合は1.1%、人数割合では0.1%と算出された。

短時間労働者全般の賃金決定に当たっては、能力・経験や職務内容が地域の賃金相場を上回って勘案されている一方、通常労働者と職務や人材活用の仕組み等が同じ短時間労働者に対し、算定方法(制度・基準)等を揃えながら、職務関連賃金の均衡待遇を確保する取り組み(第9条・努力義務事項)は必ずしも進展していない。また、義務事項にも係わらず半数弱の事業所で、短時間労働者から通常労働者への転換推進措置(第12条)が実施されていなかった。

少なくとも業務内容が同じ通常労働者と比較した賃金評価は、分からないとする短時間労働者が減少し(アナウンス効果)、正社員より低いが納得している(53.1%)・納得していない(28.1%)割合とも増加した。また、現在の会社や仕事に対する不満・不安(59.0%)の内容(複数回答)では引き続き、賃金が安い、雇用が不安定、正社員になれない、勤続が長いのに有期契約等が挙がった。

政策的含意

今回の調査では、改正パートタイム労働法の更なる普及・定着を通じ引き続きの効果発揮が見込まれる一方、一層の処遇改善を進める上での課題も浮き彫りになった。例えば、 (1)短時間労働者と通常労働者を比較する各要件はネガティブチェックリスト(職務分離含む)として働いている恐れがあり、現行の第8条規定による今後の改善余地は大きくない (2)少なくとも労働組合の有無で短時間労働者の処遇改善状況等に顕著な違いはみられず、労使の自主的な取り組みの推進方策(例えば好事例集で手法を示しつつ、具体的な行動計画を策定してもらう等)が求められる③賃金等処遇の短期的な不衡平性は、実際には雇用区分の転換など長期的な衡平性で補完されることも多いため、均等・均衡待遇の確保に当たってはあらゆる処遇要素を総合的に勘案する必要がある――ことなどを指摘した。

図表 改正パ−トタイム労働法の施行に伴う雇用管理の改善等見直し(事業所調査)

政策への貢献

一連の調査結果は、厚生労働省「今後のパートタイム労働対策に関する研究会」における現状把握の基礎資料として全面的に参照され、報告書(2011年9月15日策定)に引用された。その後、労働政策審議会雇用均等分科会の議論でも適宜、活用されている。

本文

全文ダウンロードに時間が掛かる場合は分割版をご利用ください。

- 表紙・まえがき・担当者・目次(PDF:686KB)

- 第Ⅰ部 アンケート調査結果(PDF:1.8MB)

- 第Ⅱ部 ヒアリング調査結果(PDF:870KB)

- 第Ⅲ部 資料 (1)調査票(PDF:1.6MB)

- 第Ⅳ部 資料 (2)附属統計表(PDF:2.1MB)

執筆担当者

- 荻野 登

- 調査・解析部部長

- 渡辺 木綿子

- 調査・解析部主任調査員補佐(執筆)

研究期間

平成23年度

データ・アーカイブ

本調査のデータが収録されています(アーカイブNo.60)。

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム