調査シリーズ No.76

中小企業における県外労働者の採用・活用とコア人材に関する調査

―主力人材確保の円滑化に向けて―

概要

研究の目的と方法

本調査報告書では、地方に所在する中小企業(以下では地方企業と呼ぶ)を主たる対象として、U・Iターン者を正社員やコア人材として活用できないのかについて調査した。仮に、地方企業がU・Iターン者を有益な人材であると考えているとすれば、地方へのU・Iターンを促進するということは、地方企業の人材確保問題に資する政策となる可能性が指摘できる。

調査期間は、2010年1月22日から2月5日であり、郵送法にて実施された。アンケート配布数は18,000であり、有効回収数は3,662である。したがって、有効回答率は約20%となる。

得られた主要結果をまとめると、以下のようになる。

主な事実発見

正社員としてのU・Iターン者に対する期待について

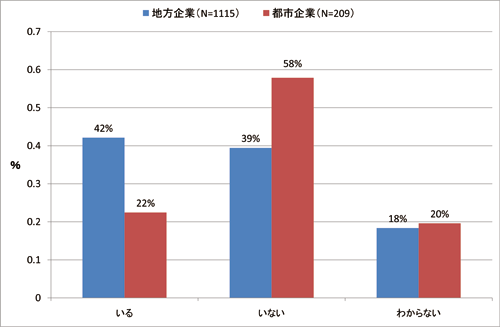

- 地方企業のうち、特有の能力等を期待して採用したU・Iターン者が「いる」と回答した企業は42%であるのに対して、「いない」と回答した企業は39%となっている。

- 地方企業は、都市企業と比較して、U・Iターン者採用時の期待度が高い。

- 地方企業の中では、中途採用割合が高い企業と大都市圏から来た者が多い企業で、U・Iターン者採用時の期待度がより高い。

正社員としてのU・Iターン者に対する評価について

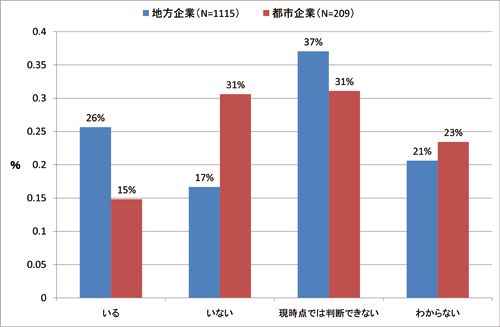

- 地方企業のうち、採用したU・Iターン者の中に特有の能力等が実際に役立っている者が「いる」と回答した企業は26%であるのに対して、「いない」と回答した企業は17%となっている。なお、37%は「現時点では判断できない」、21%は「わからない」と回答している。

- 地方企業は、都市企業と比較して、U・Iターン者の実態に対する評価が高い。

- 地方企業の中では、中途採用割合が高い企業と大都市圏から来た者が多い企業で、U・Iターン者の実態に対する評価がより高い。

コア人材としてのU・Iターン者に対する評価について

- 地方企業のうち、U・Iターン者のコア人材としての適性を積極的に評価する割合およびU・Iターン者以外のコア人材としての適性を積極的に評価する割合はそれぞれ7%、11%と小さい。60%ほどの地方企業は、両者のコア人材としての適性に差はないと考えている。

- ただし、都市企業と比較した場合には、地方企業の方がU・Iターン者のコア人材としての適性を積極的に評価する割合およびU・Iターン者以外のコア人材としての適性を積極的に評価する割合は高い。

- 同じ地方企業の中でも、業種によってコア人材としてのU・Iターン者に対する評価は異なる可能性がある。

U・Iターン者の今後の採用について

- 地方企業のうち、今後、正社員を採用する際にU・Iターン者を積極的に採用したいと回答した企業およびU・Iターン者以外を積極的に採用したいと回答した企業は、それぞれ9%、8%と少数である。80%以上の地方企業は、「どちらでもよい」と回答している。

- ただし、都市企業と比較した場合には、地方企業はU・Iターン者の採用に積極的であるとはいえる。

- 地方企業の中では、U・Iターン者に対する期待や評価の高かった企業で彼らの採用により積極的である。

図表1 正社員として採用したU・Iターン者のうち特有の能力等を期待されて採用された者の有無

図表2 正社員として採用したU・Iターン者のうち特有の能力等が実際に役立っている者の有無

政策的含意

以上からは、正社員としてのU・Iターン者に対する地方企業の期待・評価、とりわけ中途採用の者や大都市圏から来た者に対するそれらは良好であるように思われる。それが過言であるとしても、否定的であるとはいえまい。だとすれば、地方へのU・Iターンを促進することは、地方企業の人材確保に対して一定の貢献を果たす可能性が示唆される。

ただし、コア人材としてU・Iターン者を活用せしめようという場合には注意を要するといえそうである。地方企業のほとんどは、U・Iターン者と彼ら以外のコア人材としての適性には変わりがないと考えており、積極的にU・Iターン者のコア人材としての適性を評価する企業については少数であったためである。

なお、本調査報告書より得られた結果は、簡潔な手法によって得られたものであることなどから未だ十分に精確であるとまではいえない。結果の精緻化については、今後進めていく予定となっている。

本文

全文ダウンロードに時間が掛かる場合は分割版をご利用ください。

研究期間

平成21年度

執筆担当者

- 大谷 剛

- 労働政策研究・研修機構 研究員

データ・アーカイブ

本調査のデータが収録されています(アーカイブNo.81)。

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム