労働政策研究報告書 No.144

アメリカの新しい労働組織とそのネットワーク

概要

研究の目的と方法

本研究は、アメリカで1990年代以降に拡大している労働者の権利擁護や労働条件向上、職業訓練を担う「新しい労働組織」とそのネットワークの構造、成り立ち、および方向性を探ることを通じて日本への示唆を得ることが目的である。

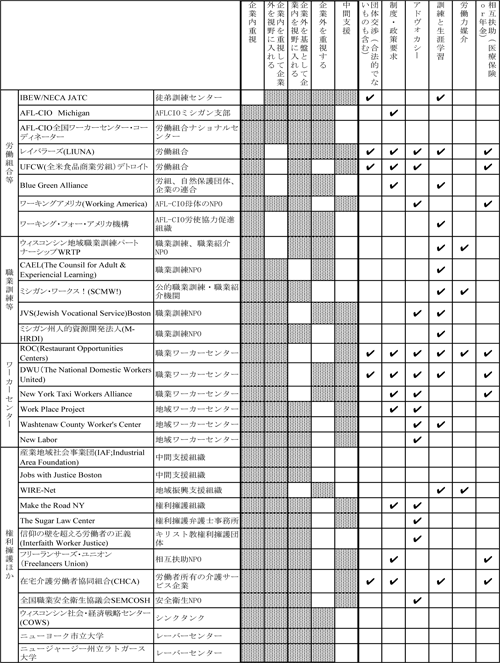

調査対象組織はワシントンD.C.、ニューヨーク、ニュージャージー、ミシガン、ウィスコンシン、オハイオ、マサチューセッツ、カリフォルニアなどで、30箇所を数えた(図表1)。研究方法は、それらの組織を訪問して関係者にインタビューを行ったほか、調査で入手した資料および先行研究の文献調査による。

主な事実発見

アメリカでは団体交渉を基盤として、労働組合と使用者が労働条件と医療保険や年金などの社会保障水準の維持・向上を行い、その成果を労働組合のない企業で働く労働者にも波及させてきた。これがニューディール型労使関係システムである。

その前提が崩壊したことから、労働条件の向上、医療保険や年金など企業が負担する制度の恩恵に預かることができない労働者の数が1980年代から急増した。新しい労働組織はそれら企業が負担する制度の恩恵に預かることができない労働者に、権利擁護、職業訓練、労働条件の向上、医療保険や年金などのサービスの提供などを行う。

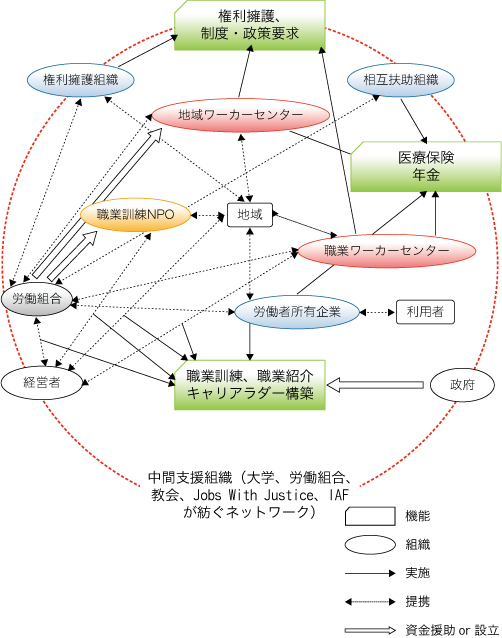

本研究では、これら新しい労働組織を「企業内重視」、「企業内を重視して企業外を視野に入れる」、「企業外を重視して企業内を視野に入れる」、「企業外重視」、「中間支援組織」の五類型を用いて分析し、企業内の労働組合と使用者の関係に留まらない労使関係システムの将来像について展望した。また、これら新しい労働組織には、組織間、組織に関わる人間同士が密接に連携しあうことや、長期的な視野に立って人材育成を行うというところに、コミュニティ・オーガナイジング・モデルの活用があることを発見した(図表2)。

図表1 調査組織一覧 ![]() 部は該当なし

部は該当なし

※図表をクリックすると拡大表示します。(拡大しない場合はもう一度クリックしてください。)

図表2 新しい労働組織のネットワーク

政策的含意

政策的含意には、労使関係システムと政策形成、労働力媒介機関と相互扶助、そのほかの三点をあげた。

労使関係システムと政策形成については、政策形成の場に、労使だけでなく、労働者とその家族、学校、地域住民、職業訓練・職業紹介機関、職業訓練NPO、労働者所有企業、相互扶助組織など従来は必ずしも労働問題に特化していなかったアクターを参加させることが参考になるとした。

労働力媒介機能機関と相互扶助に関しては、受益者の需要に効率的かつきめ細かく対応することを目的とした場合、地域に根ざしたさまざまなアクターの主体的な参加が日本においても有効かどうか検討が必要だとした。

また、相互扶助の在り方については、医療保険や年金といった従来は長期安定型雇用のもとで企業が多くを負担してきた社会保障制度の恩恵に預かることができない労働者が増えている状況において、アメリカの新しい組織の経験を応用することができるか検討が必要だとした。また、これらの組織は、非正規雇用労働者の拠り所としての意味もあり、その経験が日本においても応用できるかどうか検討が必要だとしている。

そのほかの示唆としては、組織間、組織に関わる人間同士を密接に連携させることや、その活動に携わるリーダーを育成することには特殊な能力が求められることがアメリカの経験から発見されたことから、その手法について研究を深めること、および日本への応用可能性について検討が必要だとした。

本文

全文ダウンロードに時間が掛かる場合は分割版をご利用ください。

- 表紙・まえがき・執筆担当者・目次(PDF:1.4MB)

- 序論 目的と方法

第1章 労働組織の法的・制度的環境とその通史的概観(PDF:830KB) - 第2章 新しい労働組織とニューディール型労使関係(PDF:1.0MB)

- 第3章 職業訓練と職業斡旋―労働力媒介機関の多様性と葛藤(PDF:818KB)

- 第4章 「相互扶助」を軸とする労働組織の活動とネットワーク化(PDF:869KB)

- 第5章 ワーカーセンターと権利擁護団体(PDF:776KB)

- 第6章 本調査結果に対する米国社会政治史的考察

まとめと政策的インプリケーション(PDF:767KB)

研究期間

平成22~23年度

執筆担当者

- 遠藤公嗣

- 明治大学経営学部教授

- 筒井美紀

- 法政大学キャリアデザイン学部准教授

- 山崎 憲

- 労働政策研究・研修機構主任調査員補佐

- 篠田 徹

- 早稲田大学大学院社会科学総合学術院社会科学研究科教授

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム