ディスカッションペーパー 18-03

生産性の上昇が労働需要に与えるマクロ影響評価

―カスケード型CES生産関数によるシミュレーション―

概要

研究の目的

本研究の目的は、カスケード型CES生産関数(完全な直列入れ子型のCES生産関数)を用いたシミュレーションによって、生産性ショックが部門別の本源的投入物の需要、とりわけ労働需要(労働サービス投入)に与える影響を評価することである。

研究の方法

総務省「平成12-17-23年接続産業連関表」における2000年、2005年、2011年の取引額データを用いて、カスケード型CES生産関数のパラメータである代替弾力性と生産性の変化をカリブレーションによって算出する。次に、ある1つの部門の生産性のみ1%上昇させる生産性ショックを与えた場合の本源的投入の変化を部門別に推計し、変化の大きな部門の抽出を行う。

主な推計結果

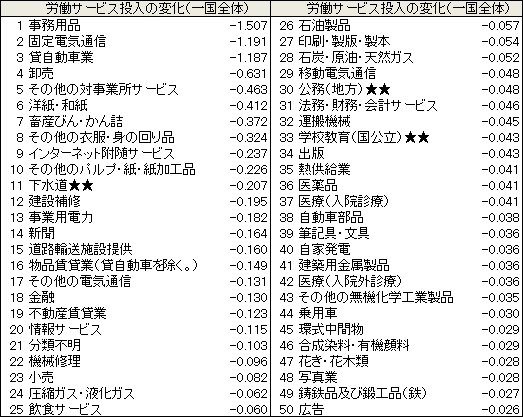

- 各部門の生産性を1%上昇した際に日本全体で見て労働サービス投入の減少率(事前の労働サービス投入計に対する比率)が高い部門を見ると、サプライチェーンの上流に位置するサービス部門が多い(図表1)。

- もっとも減少率の高い事務用品は汎用性の高い事務用品をまとめた仮想的な部門であるため、それを除くと、情報通信(「固定電気通信」、「インターネット附随サービス」、「新聞」、「その他の電気通信」、「情報サービス」、「移動電気通信」)、対事業所サービス(「貸自動車業」、「その他の対事業所サービス」、「物品賃貸業」、「機械修理」)、商業(「卸売」、「小売」)の生産性上昇による労働サービス投入の減少率が高い。その他、エネルギー部門を含む製造業の一部が上位30部門の約20%(主に紙や繊維等の軽工業)を占めており、サービス部門ではインフラに関連する「下水道」や「事業用電力」、「金融」・「不動産賃貸業」の生産性上昇による労働サービス投入の減少率が高い。

- ただし、本源的投入が変化した分だけ最終需要を変化させると、たとえば本源的投入が節約された分を消費や投資に振り向けると、生産性上昇にともなう労働サービス投入の減少は緩和される。

図表1 部門別生産性1%上昇にともなう労働サービス投入の変化(減少率上位50部門、単位:%)

注1)事前の労働サービス投入計に対する比率、本源的投入の変化分は再配分(再利用)せず。

注2)★★は、生産活動の主体が政府サービス生産者であることを示す。

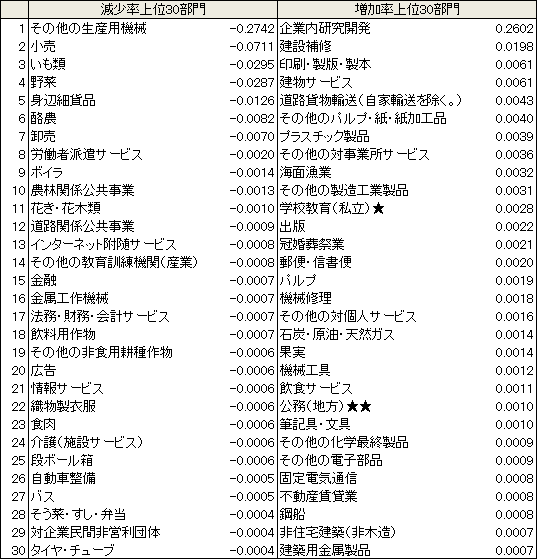

- 図表1で労働サービス投入計の減少率の高い部門の1つとして挙げられている「小売」部門を例に、「小売」部門の生産性が1%上昇した場合の労働サービス投入の減少率および増加率(事前の労働サービス投入計に対する比率)のそれぞれ上位30部門を抽出した(図表2)。

- 労働サービス投入の減少率がもっとも高いのは「その他の生産用機械(-0.274%)」であり、自部門である「小売(-0.071%)」、「いも類(-0.030%)」、「野菜(-0.029%)」、「身辺細貨品(-0.013%)」が続いている。一方、労働サービス投入の増加率が高いのは「企業内研究開発(0.260%)」であり、「建設補修(0.020%)」、「印刷・製版・製本(0.006%)」、「建物サービス(0.006%)」、「道路貨物輸送(0.004%)」が続く。

- 同じ農林水産業に属する部門であっても、「いも類」、「野菜」、「酪農」、「花き・花木類」、「飲料用作物」および「その他の非食用耕種作物」では労働サービス投入の減少率が高く、「海面漁業」および「果実」では労働サービス投入の増加率が高くなっている。同様に、対事業所サービスのうち「労働者派遣サービス」、「法務・財務・会計サービス」、「広告」および「自動車整備」では労働サービス投入の減少率が高く、「建物サービス」、「その他の対事業所サービス」および「機械修理」では労働サービス投入の増加率が高い。

図表2 「小売」部門の生産性1%上昇にともなう労働サービス投入の変化(減少率および増加率上位30部門、単位:%)

注1)事前の労働サービス投入計に対する比率、本源的投入の変化分は再配分(再利用)せず。

注2)★および★★は、生産活動の主体がそれぞれ対家計民間非営利サービス生産者および政府サービス生産者であることを示す。

政策的インプリケーション

生産性上昇を支援する対象の選定、および生産性の上昇によって労働需要の減少する産業部門から増加する産業部門への労働移動を支援する方策を考える上で、生産性の上昇が一国全体の労働需要に与える影響の大きな産業部門が何であり、具体的にどの産業部門の労働需要に与える影響が大きいかがわかる情報は有益である。

政策への貢献

生産性上昇の支援や産業部門間の労働移動支援のための政策を検討する際の基礎資料となることが期待される。

本文

研究の区分

プロジェクト研究「技術革新等に伴う雇用・労働の今後のあり方に関する研究」

サブテーマ「技術革新、生産性と今後の労働市場のあり方に関する研究」

研究期間

平成29年度

研究担当者

- 中野 諭

- 労働政策研究・研修機構 副主任研究員

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム

※本論文は、執筆者個人の責任で発表するものであり、労働政策研究・研修機構としての見解を示すものではありません。

ご意見・ご感想

皆様のご意見・ご感想をお聞かせください。

ご質問や個人情報が含まれるご意見は、当機構へのご意見・ご質問フォームをご利用ください。