労働政策の展望

雇用政策の方向性─活気につながるキャリア政策

雇用政策の方向性が問われて久しい。バブル経済崩壊後の「失われた四半世紀」、議論を重ね、さまざまな新規政策措置が導入された。だが、いまも行方は混沌状態にみえる。目にみえた成果がなかなか感じられない。あらためて基本となる方向性を考えてみよう。

活気ある政策

人びとは、個人も組織も活気づく雇用政策を望む。事業活動と職業生活に明るい見通しが立ち、安心して各人の仕事に励める基盤を願う。女性の活躍、雇用格差の是正、仕事と生活の調和、長時間労働の是正、転職市場の整備など、多くの課題は1970年代か、それ以前からも検討され、諸施策は工夫され続けている。だが、よい方向に向かっていると実感できない人びとが相当数に上る。

雇用政策のターゲットは、組織か個人かと問われれば、組織も個人も、に決まっている。どちらか一方ではありえない。組織主眼で個人が蚊帳の外におかれたり、また、個人主眼で組織が軽視されたりするのでは、どちらも政策効果が心もとない。

この点、日本的な経営と雇用のメリットを基軸に政策を議論していた時代には、組織あっての個人という視点に傾きがちで、どうしても組織主眼になっていた。他方、従来の雇用慣行に疑問符が投げかけられ、そのデメリットが指摘された時期には、市場と個人の再認識が盛んになる。個人主眼という主張もなされた。

雇用政策では、きわめて常識的であるが、組織と個人の双方への目配りが不可欠である。その時どきにおいては、また、政策内容によっては、視点が組織に移ったり、逆に個人に移ったりすることはあるけれども、両者の間で動的な揺れを繰りかえしながら、均衡をはかる必要がある。それが組織にも個人にも、活気を生み、持続する政策につながる。

仕事か組織か

組織は、その時どきの経営課題に向け、有する資源を最大限に活用しようとする。人的資源についても同様だ。その際、個人に割り振られる業務が、当人の思い描く職業生活(キャリア)に適合したり、齟齬が生じないか小さかったりすれば、マッチングは成功である。

だが、仕事の専門性を高めている努力を無視した配置換え、仕事をめぐるキャリア展望が立たない非体系的で頻繁な配置換え、キャリアの発展性がない業務への塩漬け配置、共働きの配偶者や子供との長期の別居など、組織と個人の思惑が大きく齟齬してしまったときは、どうなるか。

転職市場が良好に機能していれば、個人は組織を捨て、仕事を選ぶ転職を検討するだろう。組織がそれを知って転職を思いとどまらせようとすれば、歩みよりがあろう。結果的に雨降って地固まるような事態になれば、個人も組織も、満足できる。

逆に転職が困難な状況では、個人は退職を断念し、組織にとどまる。これにより個人がやる気を失うと、個人も組織も、残念な結果となる。組織は、昇進昇格などの措置で、仕事動機の喪失に対処しようとし、個人は心機一転、新たな挑戦に奮い立ったり、自分なりに折り合いをつけようとするかもしれない。

組織の中枢は、仕事か組織かで悩んだこともあろうが、これを乗りこえて組織を選択した、組織忠誠心に富み、ジェネラリストとしての組織内キャリア形成に沿って成果を上げてきた人びとからなる。

だから、仕事か組織かで深刻に悩む個人の気持ちは、なかなか実感がわかない。忠誠心が足りないとか、青くさいとか、我ままだと、決めつけてしまいがちとなる。こうして「仕事<組織」という建て前を振りかざし、「仕事>組織」の個人を疎外しかねい。

これでは、組織も個人も、幸福になれない。

仕事も組織も

仕事か組織かというジレンマは、両者が不等号で結ばれた関係から生まれる。

従来型の日本企業の多くは「仕事<組織」である。これを「仕事>組織」にできるのは、非正規雇用のほか、限られた職種や立場の人びとにすぎない。

これに対して、仕事も組織もという両立を目指すことは、「仕事=組織」または「仕事≒組織」という形で結ばれることを志向するものである。

そのためには、組織の側が従来からの方式を漫然と続けることを改め、仕事、専門性、多様性をより尊重することにより、これらを組織最適に統合し、事業を活性化する方策を考える必要がある。同時に個人の側も、進んで仕事能力や専門性を高める努力と工夫をする姿勢が求められる。双方の拍子あわせ、相互の呼応関係が必要となる。

グローバル化と技術革新の波が繰りかえし押し寄せる知識社会においては、調査研究や経営管理などの部門だけでなく、製造や販売やサービスの現場においても、みずから考えて工夫する知識労働者によって構成される組織が、高い付加価値と競争力をもって生き残っていく。やりがいをもった効率的な働き方を工夫することで、仕事と生活の調和をはかる余地も出てくる。

考えて工夫するといっても、動機づけによるやる気だけではなく、ある一定の仕事領域で身についた専門知識、技術技能、経験など、仕事上の核となる前提条件が必須である。その種の核心に、関係業務や教育訓練、自己啓発などで蓄積した各種の知識、技術技能、経験が統合されたとき、新しい知的ストーリーをもった製品、サービスなどを生みだす力がつく。

中高年・女性・転職者

具体的には、どう考えるべきか。

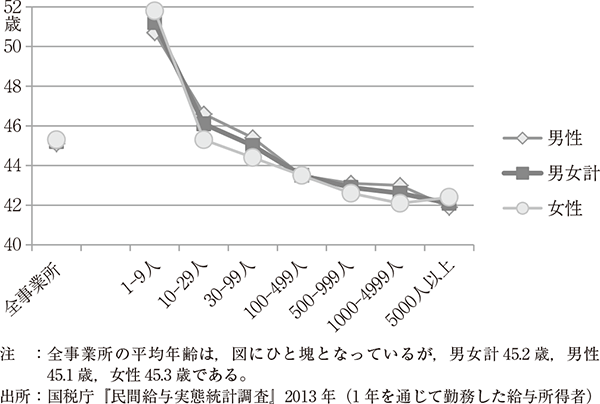

まず、主力となる労働力の平均年齢をみてみよう。給与所得者5535万人(2013年)の核となる存在は、通年で勤務した給与所得者4645万人である(正規雇用3056万人、非正規雇用1040万人で、およそ3対1の比率)。これらは、少子高齢化のなかで年ごとに年齢が高くなり、ついに男女とも45歳を超えた(図1参照)。

図1 民間の雇用労働者の平均年齢

20歳から70歳まで働く時代になってきたとして、その折り返し中間点は45歳である。今や、ざっとみて、日本の職場で働く人の半数以上が、キャリアの折り返し点を過ぎた、45歳以上の中高年となっているようだ。企業規模が大きくなるにしたがって平均年齢は下がるが、それでも40歳を優に超える。男女とも平均50歳を超える小規模企業は、まさに中高年の受け皿になっている。

ここから考えられる第一の政策課題は、半分を占める中高年に、時代変化へ対応し、みずから考えて工夫する知識労働者となってもらえるか、である。活気のある現場は、中高年が陳腐化した期待値の低い人材と位置づけられるのではなく、いつまでも変化対応力を失わない人財となるかどうかに、かかっている。

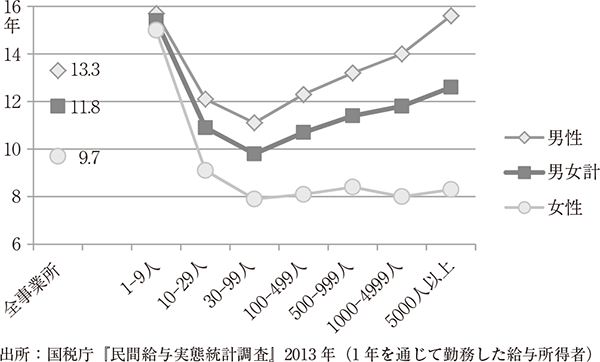

次に、これら中高年の勤続年数をみてみよう(図2参照)。

図2 民間の雇用労働者の平均勤続年数

男性と男女計では、事業所規模との関係で、30~99人規模を底にしたV字形に気づく。他方、女性は、30~99人規模から傾きが寝るL字形である。日本型雇用慣行を前提にすると、女性管理職比率が先進国でもっとも低い理由の一つが、勤続年数の相対的な短さにあることにうなずける。

そこで、第二の政策課題として、女性の活躍の前提条件の一つに、一定規模以上の組織において、どのように女性の勤続年数を伸ばすか、が浮かび上がる。あるいは、男女を問わず、勤続年数とはかかわりなく処遇するシステムを、どう形成するか。

第三に、実態として、5000人以上事業所でも平均年齢は男女計42.1歳、その平均勤続年数が12.6年であるから、20歳からの22年間ほどに少なくとも1回は転職している様子がうかがえる(男性でも、平均41.9歳で勤続15.6年なので、同様だろう)。良好な転職市場の整備は、もはや不可避な実情にある。

ホワイトカラー化・専門職化

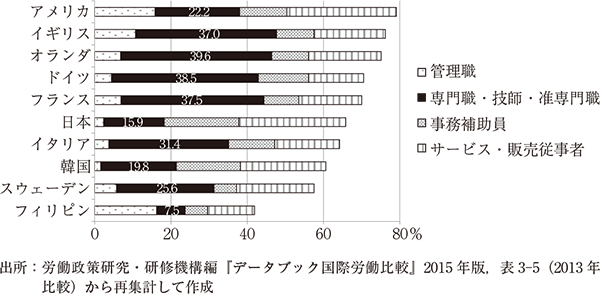

知識社会では、ホワイトカラー化と専門職化が進む(図3参照)。

図3 就業人口中のホワイトカラー系の職業に従事する人の割合(2013年)

同図には相当数のグレーカラーなども含まれると推認されるが、大まかな傾向として、英米を筆頭に先進国では半数以上が、この種の職業に従事しているらしい。専門職・准専門職の比率では、オランダ、ドイツなどを筆頭に先進国では2割を超える国が多いなか、日本の低さが目立つ(管理職比率も低い)。

知識社会では、専門性が問われる。非専門職に比して、当該業務における生産性の程度が違うし、質の水準も大きく差が開く。専門職化を妨げがちな雇用慣行では、いきおい長時間労働化したり、生産性を下げないものか。懸念をぬぐえない。

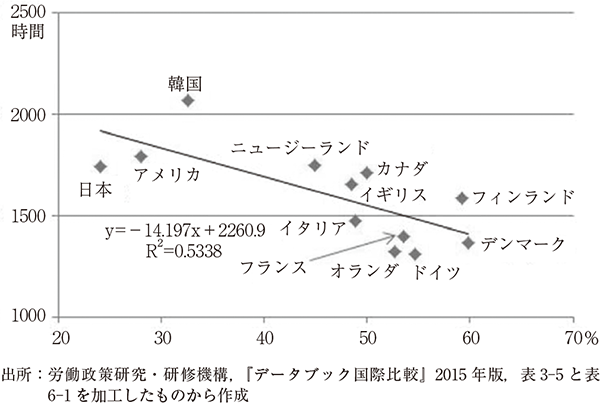

図4と図5は、かなり強引かつ恣意的ではあるが、いくつかの国を抜き出して、上記のホワイトカラー職における専門職化の比率を計算し、これを年間労働時間と比較したり(図4参照)、労働生産性と対比してみたり(図5参照)したものである。実証するというよりは、仮説深化のために試みた性質の探索である。

図4 ホワイトカラー系の職業のなかでの「専門職・技師・准専門職」に従事する人の比率と雇用労働者1人当たりの年労働時間との関連性(いずれも2013年)

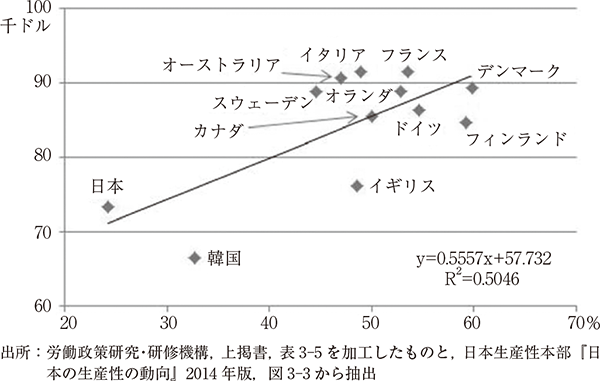

図5 ホワイトカラー系の職業のなかでの「専門職・技師・准専門職」に従事する人の比率(横軸:2013年)と1人当たりの労働生産性(2012年[購買力平価換算USドル])との関連性

これらによると、専門職比率が高いと労働時間が短めになり(図4)、労働生産性も上がる傾向にありそうだ(図5)。傾向線はどちらも決定係数が0.5を超え、少なくとも、これら諸国の間では、専門職比率が上がると、より短い労働時間で、より高い付加価値をもたらす動向が期待できそうである。

したがって、第四の政策課題としては、付加価値の高い仕事を、効率よくこなせるようになるために、日本の専門職業・准専門職の比率をもっと上げる必要があるのではないか、ということになる。

ジレンマを超えて

基底となる政策課題は、仕事か組織かのジレンマを減らし、仕事も組織もといった状態をどう増やすか、であった。そして、現下の課題として、

- ①どう半数を超す45歳以上の中高年労働者を付加価値の高い知識労働者とするか

- ②どう女性の勤続年数または勤続とかかわりない活躍の場を確保するか

- ③どう良好な外部労働市場(転職市場)を整備するか

- ④どう専門職・准専門職の比率を高めるか

が少なくとも確認された。

議論を拡散させないため、これらをめぐり、活気につながるキャリア政策のあり方を考えてみる。

生涯学習・専門性強化

①中高年の知識化と④専門職等の比率向上は、明らかに職業能力開発、つまりキャリア形成に必要な教育訓練のあり方への示唆を与える。とりわけ、半世紀にも及ぶ就業期間を念頭におくならば、生涯学習の実効的なあり方が問われる。

国際比較では、義務教育段階までの水準も、成人の一般的な知的水準も高いけれども、専門性を高めるための高等教育の機能には疑問符が投げかけられ、後期高等教育である大学院進学率に至っては先進国で最下位クラスなだけでなく、教育訓練にかける公的投資額の対GDP比率も先進国の下位にある日本。なぜか。

人材育成が内部OJTに依存するジェネラリスト志向は、人びとに影響を与える。専門性を高めるには、OJTだけでは限界があり、職場では経験できない水準のOff-JTを体系的に受ける必要がある。だが、キャリアの方向性が定まらないと、個人も組織も、教育学習投資が無駄になりかねないので、実行に躊躇する。頻繁な配転で専門知識や技術技能の不足があると、目先の業務処理に長時間労働を余儀なくされ、日常的に生涯学習に費やせる時間と精力が減る。生涯発達などの意識改革をともなう、引退のためではない真の中高年キャリア教育がすこぶる大切となる。

生涯学習は継続的でなければならない。学習の持続には、動機づけとともに、仲間の存在が大きい。組織内にその種の場が設定され、切磋琢磨する雰囲気があればよいが、そうでない場合、地域に組織外の人びとと教育訓練を受ける場が必要となる。どんなにICTで遠隔教育が可能となっても、総合的にみて「共時・共場・共験・共友」(一定の目的に向け、同じ時に、同じ場に集まり、同じ知識・技能の習得を経験することで、友人・知人関係も結ぶという効果)の通学制に勝ることはむずかしい。

専門職が増えると、良好な外部労働市場の形成との間に相互的な影響が生まれる。内部労働市場では、管理職の役割が変わり、人事管理の方式も改められ、さらに経営環境の激変時の雇用確保にも、新たな工夫が必要となる。コストがかかるので、見返りが可視化されるかどうかで、政策導入と継続の可否が分かれる。

女性活躍・市場整備

女性の活躍の場を拡げるには、②女性勤続の延伸と③良好な転職市場の整備という、一見して矛盾するようで、根底ではつながる課題がある。

女性は、育児や配偶者の転勤の関係で退職する傾向があり、勤続しても家庭責任との両立が容易でない管理職を回避しがちだとよく指摘される。女性医師などの例をみても、専門職化がただちに、状況を激変させるわけでもなさそうである。しかし、管理職コース一本やりのキャリア方向の是正や、専門範囲を限定しての退職後の復職を容易にする市場の存在は、有益だろう。ここでも、上述の知識化と専門性の強化とのかかわりがある。

個人としての生涯学習に領域と水準の目安を与える専門職化と専門職転職市場は、人びとの自己投資(自己啓発)に目標を示す。勉強が自己目的の人は少数であり、投資の程度(時間・エネルギー)とその報酬(就職可能性・処遇水準)が目にみえてこそ、大多数の人は本気になる。

専門性の尊重と強化は、内部労働市場でこれらを可視化するし、良好な転職市場の形成にもつながる。主体的な生涯学習を刺激し、知識創造企業の形成にも寄与する。中長期的にみて長時間労働を抑制し、組織の付加価値も上げる。

カギとなるは……

能力開発では、個人の守備範囲の業務をきちんとこなせる水準、すなわち信頼して分業の一翼を任せられる能力(分業力)が、しばしば注目される。受験がその最たるもので、個人限定の知識や知的能力は計測するが、分業を束ねる協業の能力(協業力)は問わない。だが組織では、協業力が不可欠であり、プロジェクト単位で多様な人びとがかかわって作業を遂行することが多いので、協調性といわれてきた協業力が決定的に欠けていると、組織も個人も、苦労する。管理職に向かないばかりでなく、プロジェクトチームの構成員にも歓迎されない。

生涯学習では、分業力とともに協業力も意識的に開発する必要がある。異文化交流力、ダイバーシティー対応力なども、ここに関係する。プロジェクト型学習、サードプレース、ボランティアなどの意義も同様だ。企業研修のあり方が、講義型からグループによる課題解決型などとなってきた原因である。学校教育でいえば、講義で体系的な知識付与をし、演習・実習でグループ学習の実践をさせたりするようなものである。

能力開発は、現在から近未来にむけての雇用可能性、つまり内外の市場で評価されるエンプロイアビリティーを抜きに進めることは、適切でない。逆にいえば、能力開発の成果と限界を適切に組織の側が評価し、処遇できないと、生涯学習の意欲を阻害しかねない。雇用政策は、この間の適切な連接のシステムを構築すべきこととなる。

組織も個人も

人材「育成」や「教育」訓練という語は、典型的な上から目線である。現に、若手や初心者を先輩や上級者が指導する形態になっている。しかし、変化の激しい知識社会で45歳以上の中高年が多数となってきた現在、いまさら育成や教育でもないという気にさせる。生涯学習の時代には、人材形成、学習実践、キャリア形成といった、中高年も主体的に継続学習するニュアンスの用語が望まれる。

キャリアは、まったくの組織任せでも、個人任せでも、円滑には進まない。最終的なキャリア選択の責任は個人に帰するが、組織と個人の間で不断の対話を繰りかえしながら、二度とない人生において、よりよいキャリア展開を模索していく慣行が高まれば、組織も個人も、ひいては社会も、希望と実利をもって、より活気づいていくことだろう。

その意味で、組織に人事権があるように、個人にはキャリア権が確立し、相互に尊重し、擦りあわせていくことを推進する雇用政策の方向が強く望まれる。

2015年10月号(No.663) 印刷用(PDF:769KB)

2015年10月5日 掲載