労働政策の展望

仕事と介護の両立に向けて

1 介護離職者の増加

「介護離職」という言葉を目にし、耳にするようになったのは、ここ10年ばかりのことである。それまでにも介護のために、後ろ髪を引かれる思いで職場を去った女性たちは少なくない。長い間、介護のために女性が仕事を辞めるのは、育児のために辞めるのと同様、当たり前のこととみなされてきた。そのため、介護離職が話題にのぼることは少なく、せいぜい新聞の生活面や女性誌に取り上げられる程度であった。

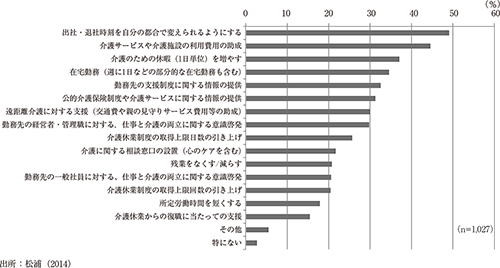

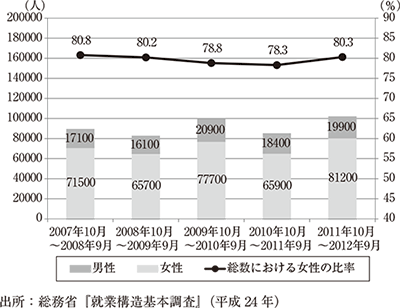

近年、介護離職がテレビ番組や経済誌にまで取り上げられるようになったのは、男性介護者が増加し、そのなかには管理職ポストにある者も含まれるようになってからと言っていいだろう。総務省『就業構造基本調査』によると、2007年10月から2012年9月までの5年間に、家族の看護・介護のために離職した者は、45.4万人。その8割は女性だが、男性の離職者が2割を占める(図1)。その年齢構成をみると、50歳代と60歳代に集中しており、管理職ポストにあった者も少なくないことが推察される(図2)。

図1 介護・看護を理由に離職・転職した人数

図2 介護・看護を理由に離職・転職した人の年齢構成割合

(2007年10月~2012年9月に離職・転職した人)

家族介護者といえば、かつては嫁(息子の配偶者)が圧倒的多数を占めていた。1983年に高齢社会をよくする女性の会(代表 樋口恵子)を立ち上げた理由の一つは、「嫁を介護地獄から救う」ことであった。

嫁介護が主流を占めた理由としては、1980年頃までは高齢者の半数以上が三世代世帯に暮らしていたこと、「介護は嫁の務め」という家制度的な規範が残存していたことがあげられる。その後、三世代世帯は減少の一途をたどり、女性の自立が説かれるようになった80年代以降は、「介護は嫁の務め、家族のためには自己犠牲もやむをえない」という意識が薄れ、女性たちは自己実現を求めるようになった。

三世代世帯が減少し、夫婦のみ世帯やひとり暮らし世帯が増加したことに加え、未婚化の進展により老親と中年の未婚子が同居する世帯が増加している。1980年から2012年までの高齢者世帯の変化をみると、三世代世帯は50.1%から15.3%に急減し、夫婦のみ世帯は16.2%から30.3%へ、ひとり暮らし世帯は10.7%から23.3%へ、親と未婚子のみの世帯は10.5%から19.6%へと、それぞれ倍増している(厚生省『厚生行政基礎調査』および厚生労働省『国民生活基礎調査』)。

夫婦のみ世帯では配偶者が、未婚子と同居する世帯では子どもが介護責任を負うことになる。夫介護や息子介護が増加した結果、今日では介護者の3割を男性が占めるようになった(『国民生活基礎調査』2010年)。介護者の中には生計中心者も少なくない。介護のための離職が、ただちに生活困難につながる例も珍しくはない。

2 介護休業制度

仕事と介護の両立を狙いとして創設された介護休業制度は、1991年に制定された育児休業法の一部を改正し、「育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)」として1995年に制定された。介護休業制度を利用できるのは、要介護状態にある家族(事実婚を含む)配偶者、父母、子・配偶者の父母(以上は養親子関係を含む)、および同居かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫を持つ男女労働者で、対象家族一人につき一回、連続3カ月を限度として休業することができる。また、介護のための勤務時間短縮やフレックスタイムなどの措置、介護を理由とする解雇の禁止が定められている。

私は、「介護休業等に関するガイドライン」(労働省婦人局、1992年)の策定委員会の委員を務めたが、3カ月という期間はあまりにも短すぎるとして、経営者団体代表も労働組合代表もこぞって1年を主張した。当時、500人以上の企業では介護休業制度のある企業が半数を超え、8割近くが休業期間を1年と定めていた。しかし、100人未満の企業では、制度のある企業がわずか14.2%であり(労働省『平成5年度女子管理雇用基本調査』)、代替要員を確保することの難しい中小企業に配慮してとりあえず3カ月とし、労使の話し合いによって休業期間を延長することが期待された。

3カ月という期間は、脳血管疾患で倒れた場合に、症状が安定し、介護体制を準備するのに要する期間として、医療や看護の専門家を中心に構築したモデルに基づくものである。3カ月あれば、在宅か施設かを利用して介護体制を整えることができるだろうという、(今から考えれば)かなり甘い見通しであった。介護保険制度が発足する以前であり、介護保険の導入によって特別養護老人ホームへの需要が急増し、2年待ち、3年待ちといった状況が出現することなどまったく考えもしなかったというのが実情である。

当時、高齢者介護の最大の課題は、「寝たきり老人を減らすこと」であり、寝たきりになる最大の原因が脳血管疾患であった。その後、減塩運動や住宅の改善のおかげで、脳血管疾患は減少する。さらに、脳外科手術の進歩や早期リハビリの普及によって、たとえ脳血管疾患になったとしても、寝たきりになる確率は驚異的に改善された。

かつては脳血管疾患の後遺症として認知症になる高齢者も少なくなかったが、脳血管疾患そのものが減少するにつれて、アルツハイマー型の認知症が増加するようになった。脳血管疾患と違って、アルツハイマー型認知症については、その原因も治療方法もみつかっていない。現在のところ、薬剤や訓練によって、その進行を遅らせる程度である。脳血管疾患と違って認知症では、症状や進行速度に個人差が大きく、症状が安定するまでの期間を定めることが難しい。要介護状態になる原因が変化したことを受けて、介護休業制度も脳血管疾患モデルから認知症モデルに転換することが必要だろう。

介護休業制度はできたものの、その利用率はなかなか上がらなかった。その理由の一つには、対象家族一人につき一回、連続して3カ月取得という厳しい条件にあるように思われる。なかには、もしもの時に備えて制度を利用しないうちに、対象者が亡くなってしまうという例も見受けられた。

こうした厳しい条件が緩和され、2005年4月以降は、対象家族一人につき、のべ93日までは、常時介護を必要とするごとに介護休業の取得が可能になった。また、それまでは常用雇用者に限られていた休業制度が、日々雇用される者や期間を定めて雇用される者にも適用されるようになった。さらに、2009年の法律改正により、介護休暇制度が創設され、対象家族一人につき年5日、二人以上の場合には年10日を限度として休暇を取ることが可能になった。

こうした改善にもかかわらず、介護休業制度の利用率はなかなか上がらない。総務省『平成24年 就業構造基本調査』によると、介護している雇用者は239.9万人、そのうち介護休業制度を利用した者は7.6万人で、3.2%にすぎない。

3 介護保険制度

家族介護者の負担軽減を狙いとして創設されたのが、2000年4月からスタートした介護保険制度である。介護保険の目的は、社会保険制度(保険料と利用料の1割負担)によって、介護の負担を家族から国民全体で分かち合う「介護の社会化」を実現することであった。

その理念は、デンマークの高齢者福祉の三原則に倣い、(1)自己決定:それまでの福祉サービスはすべて行政が決める措置であったが、個人の自由意思に基づく契約に変わり、与えられる福祉から選ぶ福祉へと転換した。(2)残存能力の維持向上:それまでは、すでに要介護状態になってしまった人への対処療法であったが、持てる能力を活用し、自立した生活ができるよう支援する。(3)生活の継続:住み慣れた家や地域で尊厳を持って、最期まで暮らし続けられるよう在宅ケアを推進する、ことであった。

介護保険以前の福祉サービスは、もっぱら低所得のひとり暮らし高齢者が対象であった。そのため、「福祉のお世話になる」ことに対しては抵抗感が強かった。しかし、保険料と利用料の1割を負担する介護保険制度が施行されるようになった結果、福祉サービスを利用することに対するスティグマは薄れ、利用することは権利であるという意識が強まっていった。

それまで日本人の多くは、外部サービスを利用することに対して後ろめたさを感じていたが、介護保険制度を利用することに対する権利意識が強まるにつれて、利用者は増加していった。要介護認定を受ける高齢者数は、制度がスタートして1年目の2001年には287.8万人であったが、年々増加し、2012年には545.7万人と倍増している(厚生労働省『介護保険事業状況報告書』)。

予想以上に利用者が増加したため、介護保険財政はたちまち逼迫するようになり、見直しが必要になった。2005年の介護保険法の改正の結果、保険料は値上げされ、サービスの乱用があるとして、介護度の低い者に対する家事サービスを縮小し、介護予防に力をいれるようになった。さらに、それまでは無料であった特別養護老人ホームの部屋代や食費などのホテルコストにも自己負担が求められるようになった。

2011年の法律改正によって、医療、介護、予防、住まい、生活支援などを利用者のニーズに応じて適切に組み合わせてサービスを提供する地域包括ケアシステムが取り入れられ、24時間対応の定時巡回・随時対応型訪問介護看護サービスが提供されることになった。

理想をかかげてスタートした介護保険制度ではあるが、財政難に直面し、法律改正の度ごとに保険料と自己負担分のアップおよびサービスの抑制を繰り返してきた。24時間対応の在宅サービスは、北欧諸国では実施されているが、人材不足のわが国において実施している自治体はごくわずかであり、今のところ、その実現可能性はきわめて低い。

介護保険制度を利用しながら仕事を継続することは可能だろうか。労働時間をある程度まで自己管理できる一部の専門職(大学教員やIT関係技術者など)や自由業(絵描きやもの書きなど)には可能かもしれないが、勤務時間が固定され、残業や出張が当たり前のフルタイム雇用者ではかなり難しい。とりわけ徘徊の激しい認知症高齢者の場合には、働きながら在宅介護を続けることはほぼ不可能であり、施設入所か離職かのいずれかを選択せざるをえない。

4 仕事を持つ介護者への支援

介護休業制度の利用が進まないのは、制度の使いにくさだけによるものではない。仕事と介護を両立させるには、介護休業制度以外にも望まれる制度やサービスがある。

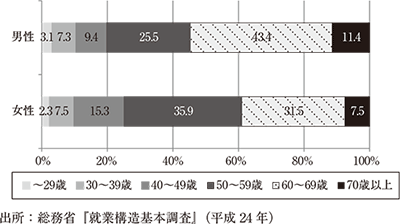

株式会社ライフケアパートナーズが、過去3年以内に介護を経験した社員1027人に対して行った『介護の実態とニーズ調査』(2012年)によると、必要とされる勤務先からの支援(複数回答、5つまで)として上位にあげられたのは、「出社・退社時刻を自分の都合で変えられるようにする」49.1%、「介護サービスや介護施設の利用費用の助成」44.6%、「介護のための休暇(1日単位)を増やす」37.1%、「在宅勤務(週に1日などの部分的な在宅勤務も含む)」34.6%、「勤務先の支援制度に関する情報の提供」32.6%、「公的介護保険制度や介護サービスに関する情報の提供」31.3%と、勤務体制の柔軟化や情報の提供への期待が大きく、「介護休業制度の取得上限日数の引き上げ」25.7%、「介護休業制度の取得上限回数の引き上げ」20.5%のように、介護休業制度への期待はそれほど大きくはない(図3)。

図3 必要とされる勤務先からの支援

こうした回答を見ると、従業員の多くは仕事を休むよりも、フレックスタイムや在宅勤務をしながら、仕事を続けたいと望んでいることは明らかだ。就業継続を望む理由としては、所得が減少することへの不安もあろうが、仕事を離れることによるスキルの低下、職場の人間関係からの疎外、働くことから得られる生きがいの喪失への恐れもあるだろう。企業には、仕事と介護の両立が可能になるような柔軟な働き方を取り入れることが望まれる。

介護休業制度の利用が進まない原因の一つに、育児と違って介護は顕在化しにくいということがあげられる。職場の雰囲気から妊娠を隠す女性もいるかもしれないが、体型や行動の変化からいずれは周囲に知れてしまう。ところが、介護については、本人が明かさないかぎり周囲にはわからない。プライベートなことで仕事に支障をきたしたくはないという傾向の強い日本男性は、介護の苦労をあまり人に知られたくはないようだ。誰にも相談せず、もんもんとして一人で問題を抱え込み、ぎりぎりのところまで来て退職するという人が少なくない。

従業員がかかえる悩みや問題をオープンに話せる職場の雰囲気づくりが欠かせない。法律上は、育児や介護のために仕事を休むことが昇進昇給や解雇につながることは禁じられているが、実態としては、職場の雰囲気や上司からの圧力によって辞めざるをえないというケースも見受けられる。こうした企業風土を改めることも必要だろう。企業側には、従業員がかかえる問題とニーズを把握し、介護離職に追い込まれる前に対処する方策を講ずることが求められる。育児と違って介護に直面するのは、経験を積んだベテランの従業員が多い。こうした人材が失われることは、企業にとっても大きな損失である。

介護保険制度をはじめとして行政が提供するサービスについては、居住する自治体の広報や窓口で情報を得ることができる。最近では、ネットでもかなりの情報を得ることが可能だ。だが、自治体の情報から個別事業所が提供する介護の質まで知ることはできない。もっとも役に立つのは地域住民の口コミであるが、地域社会に関わりの少ない男性サラリーマンにとって、そうした情報源に接するチャンスはほとんどない。

介護のストレスから虐待に走ったり、要介護高齢者を殺したり、無理心中を図るのは圧倒的に男性介護者だ。地域社会に根っこがないことが、適切な情報を得ることを妨げる。最近では、男性介護者の会も各地にできており、会合を通じて情報を得たり、話し合うことでストレスを解消することができる。「介護は女の役割」から「介護は男女の役割」に変わりつつある今日、イクメンならぬケアメンになる可能性が決して低くないことを男性たちは予定に入れておくことも必要だろう。

今日、男女を問わず仕事を持つ介護者(working caregiver)が増加している。今や介護に専念できる専業主婦は消滅しつつあるということを前提に、国や自治体は介護政策を組み直してほしい。企業に対しては、仕事と介護の両立が可能になるような柔軟な働き方や従業員への情報提供を心がけてほしい。そして、働く人自身については、公的サービスだけでなく、NPOや社会福祉協議会などが提供するインフォーマルなサービスや民間企業による有料サービスに関する情報が得られるよう地域社会とのつながりを深めることを勧めたい。

参考文献

一般社団法人厚生労働統計協会(2014)「国民の福祉と介護の動向 2014/2015」『厚生の指標 増刊』vol.61, No.10.

加藤悦子(2005)『介護殺人―司法福祉の視点から』クレス出版.

小林篤子(2004)『高齢者虐待―実態と防止策』中央公論新社.

袖井孝子(1995)「介護休業制度の現状と課題」『日本労働研究雑誌』第427号.

袖井孝子(2005)『これでわかる介護保険のQ&A』ミネルヴァ書房.

男性介護者と支援者の全国ネットワーク(2010)『オトコの介護を生きるあなたへ―男性介護者100万人へのメッセージ』クリエイツかもがわ.

津止正敏(2013)『ケアメンを生きる―男性介護者100万人へのエール』クリエイツかもがわ.

東京都産業労働局(2014)『2014年版 働く女性と労働法』.

松浦民恵(2014)「求められる企業の介護支援(まとめ)」『福利厚生情報』(2014年1月).

2015年2・3月号(No.656) 印刷用(PDF:716KB)

2015年2月25日 掲載