メールマガジン労働情報2000号記念企画

第1回 深刻な懸念──長期経済停滞とAI化

2024年10月4日(金曜)掲載

私が理事長を務めた平成19(2007)年10月から平成22(2010)年12月は、鳩山由紀夫内閣から第1次菅直人内閣へと続く民主党政権の時代だった。

いまでも、すぐ脳裏に浮かぶのは事業仕分けのこと。民営化の嵐が吹き荒れていた。労働政策研究・研修機構の幹部採用人事をめぐって民間人の登用が問われた。また、なぜ国家公務員の研修部門を独立行政法人がもっているのかについても質された。もどかしいやりとりだった。しかし、すべて15年ほど前のことである。

さて、本題に進もう。私の理事長時代、非正規雇用の抑制と無期雇用への転換、同一労働同一賃金の実現、男女雇用機会均等の促進、高齢者雇用機会の確保、ハラスメント禁止などの政策課題はすでに大いに人口に膾炙していた。

動いていたプロジェクト

その当時、労働政策研究・研修機構が手懸けていた調査研究は6巻本のシリーズ(労働政策研究・研修機構、全巻、2012年3月刊)、『高齢者雇用の現状と課題』(No.1)、『ワーク・ライフ・バランスの焦点』(No.2)、『非正規就業の実態とその政策課題』(No.3)、『日本の雇用終了』(No.4)、『中小企業における人材育成・能力開発』(No.5)、『キャリア形成支援における適性評価の意義と方法』(No.6)としてまとめられた。これらが同機構の第2期中期計画研究期間(2007年4月から12年3月まで)の成果である。

長期経済停滞

しかし、このような調査研究が行われていたとき、1990年代初めにバブルが弾けたあと、長期経済停滞が続き、すでに「失われた20年」といわれていた。「蒸気機関は2度発明されない」。もはや高度経済成長をもう一度というわけにはいかない。しかしそうなれば、労働需要が大きく落ち込むのは必定。しかも、それは短期的な景気変動ではなかったから、そのダメージは深くかつ構造的なものであり、日本経済の中枢に達していた。やがて「失われた30年」と呼ばれるようになった。

リーマン・ショック(2008年)や東日本大震災(2011年)に翻弄されながら、日本の実質GDP成長率は長期にわたって低迷し、実質賃金指数(名目賃金から物価変動分を差し引いた指数)は一貫してマイナス基調を辿っていた。

まず、実質GDP成長率についていえば、1956-73年が年平均9.1%、74-90年が年平均4.2%(第1次オイル・ショックは1973年)、しかし1991-2020年になると、年平均わずか0.8%(バブルの崩壊は1990年)と大幅に落ち込んだ。「失われた30年」といわれる所以である。

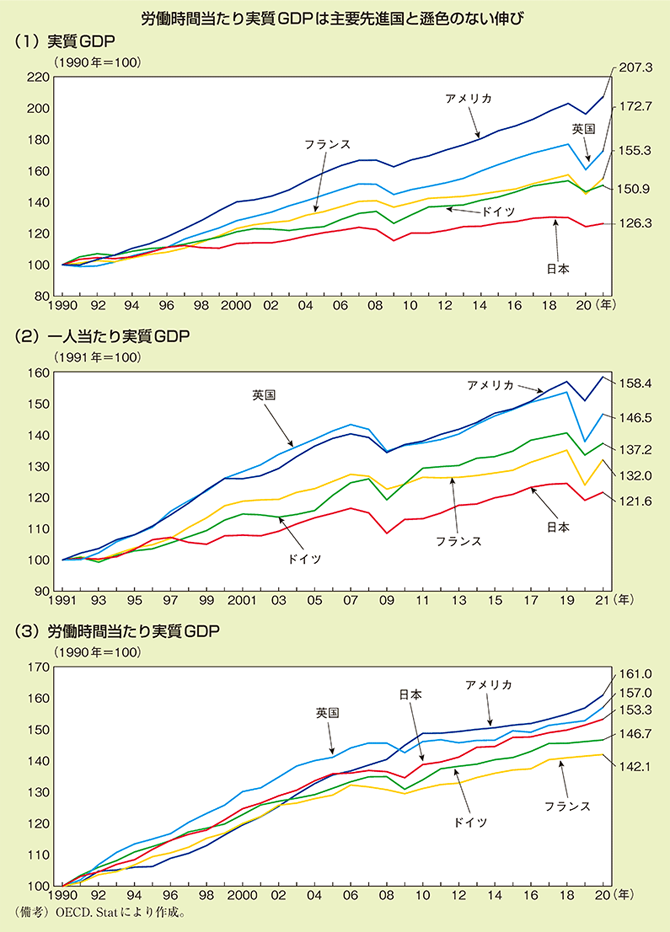

この実質GDPを国際比較してみると、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、日本の5ヵ国のうち、1990年=100としたとき、2021年の数字はアメリカが207.3、イギリスが172.7、フランスが155.3、ドイツが150.9、そして日本が126.3となっている。この変動曲線には国家間の交差はみられない(図1)。

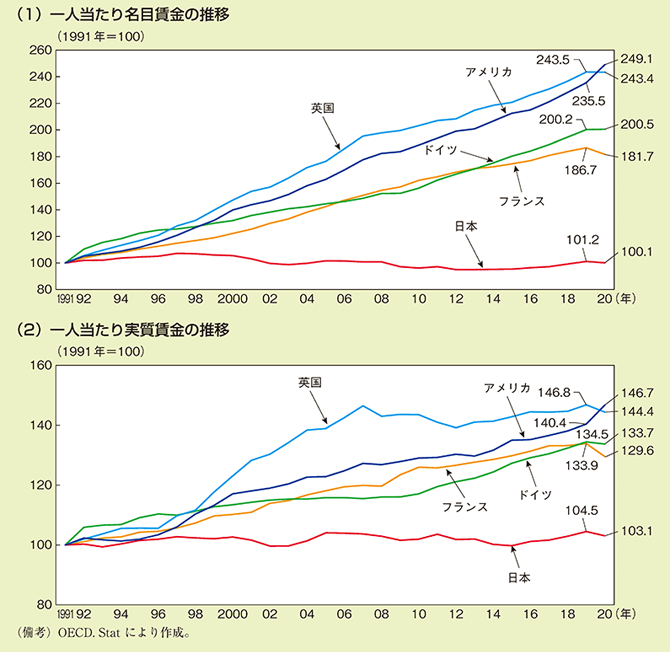

また、一人当たり実質賃金を時系列に国際比較してみると、1991年=100としたとき、日本は21世紀になっても底這い傾向を辿り、2020年時点でいうと、日本が103.1、他の主要先進経済をみてみると、フランスが129.6、イギリスが144.4、ドイツが133.7、アメリカが146.7となっており、「日本の一人負け」といった印象が強い(図2)。

最近の数年についていえば、政府や経団連のかけ声にもかかわらず、連鎖的な物価高騰に対して賃上げが追いつかないという深刻な事態が恒常化している。

もうひとつ、対ドル円相場をみてみると、そこにはつねに投機筋の思惑が働いており、したがってその変動は気まぐれなものだが、今春には約34年ぶりに160円台に達した。それが原材料の輸入費用の高騰を促し、日本経済の国際競争力を劣化させ、デフレ経済からの脱出を難しくしている。

成長と分配の好循環の歯車を回せばよいではないかというかもしれない。しかし、錆ついたその歯車はそう簡単には回らない。ともかく歯車が回らなくなって、30年間も経っているのだ。

さいわい、その歯車が錆を落としながらゆっくりとでも回転し始めたとすれば、やがてその先に相応の中間層が再現されるかもしれない。

しかし、それを捉えて経済成長をもういちど、と早合点してはならない。すでに触れたように、それはできない相談である。ほとんどの国民社会あるいはそれに準じる地域では、現在までのところ、経済成長は一度だけの機会だからである。果たしてその規則性を打ち砕くことができるだろうか。

AI化の見通せない衝撃波

いますでに直面していることであり、今後さらに大きなテーマになっていくと思われるのが、為替相場の変動よりも遙かに厄介で巨大な衝撃波の到来である。

中長期的にみれば、とりわけ2010年代になってから、AI(人工知能)化の革新がめざましかった。それがスマホに搭載されるケースが一般化した。おのずから、人工知能の人間生活への影響は何か、という問いが生まれる。

一般的には、AIが導入されれば、たしかに多くのメリットが生まれる。仕事の効率化によって労働力不足が緩和され、人件費の削減も進む。生産性も向上し、危険業務が減り、安全性が高まる。さらに、市場ニーズをいち早く把握し、顧客の満足度を高めることができるかもしれない。遠隔地間のコミュニケーションも容易になる。しかし、良いことづくし、というわけにはいかない。雇用機会が減少し、情報漏洩の危険性が高まり、リスク・マネージメントが難しくなる。責任の所在が曖昧になり、思考プロセスがブラックボックス化してしまうなど、懸念される材料は少なくない。

こういった正負の要素が人間生活のどの場面にどのようにして現出するのか、予想をすることは極めて難しい。

誰でも、良い側面あるいは要素を伸ばし、悪い側面や要素を抑えればよいと考えるだろう。そうかもしれない。しかし、人間の実際の利害関係や理念は幾重にも錯綜しており、一義的判断を下せるケースは必ずしも多くない。生成AIによって飛翔する武器・弾薬がその格好の例である。ある人々に好都合であることは、他の人々にとっては大いなる不都合である。さあ、どうしたらよいものか。民主主義(その精髄をなすのは思想・信条、言論・出版、結社・集会の自由)を認めない覇権主義が跋扈するいま、そして民主主義社会では右翼的な自国第一主義が台頭するにつれ、私たちはまことに危うい時代を生きているものだと痛感させられる。