研究報告 「中年」をどう生きるか─健康、仕事、生きがい

-

- 高見 具広

- 労働政策研究・研修機構 主任研究員

- フォーラム名

- 第140回労働政策フォーラム「健康格差社会とミドル・シニアのウェルビーイング」(2025年8月30日-9月5日)

- ビジネス・レーバー・トレンド 2025年12月号より転載(2025年11月25日 掲載)

「中年」とは

社会的役割のピークと言われる一方、不安を抱えやすい年齢とも言われる

「中年」について、世間ではいろいろなことが言われます。ネガティブに言われることもありますし、人生後半をどう生きるべきかといった話題で目にすることもあります。中年をどう生きていけばいいのか、私自身、まさに自分ごととして日々考えるところです。

そもそも、中年とはどんな年齢のことを指すのか。これは定まっているわけではありませんが、若年(若者)と高年(シニア)の間に位置づけられています。おおよそ40~50代を中心とした年齢の者として語られることが多いと思います。

中年は、いろいろな語られ方をします。例えば、ある種の能力の発揮や社会的役割でピークや中心とされることもあります。一方で、「中年の危機」という言葉があるように、これまでの人生を振り返って「このままでいいのか」という不安を抱えやすい年齢とも言われますし、人生の転機と位置づけられることもあります。

「仕事面」「生活面」「健康面」でそれぞれ負荷が高まったり、変化を自覚

仕事面、生活面、健康面で、それぞれどのような状況になるのかをみていくと、仕事面では、昇進や昇給などのキャリアアップとともに、役割が大きくなって、それに伴う負荷も大きくなっていきます。他方、会社の中でこれ以上の地位には上がれないと悟ったり、定年が迫っていたりと、キャリアの先がみえるため、モチベーションが低下することもあるかもしれません。

生活面では、多くの場合、子育てにまだ手のかかる年齢であると同時に、親の介護などが発生してくるでしょう。現代では未婚者が増加するなど、ライフコースは一様ではないかもしれませんが、家庭生活上の負荷が大きくなりやすい年齢だと思います。

健康面では、加齢に伴う身体的な変化があり、しばしば「歳をとったな」と自覚するようになります。更年期症状といった様々な心身の症状や、人によっては肥満や高血圧など生活習慣病のリスクが高まります。

このように世間でいろいろ語られる中年ではありますが、実は学術研究の世界ではあまり明示的な研究対象とされてこなかったところがあります。

中年期の生活や仕事、健康状態

本報告では、JILPTで2023年1月から実施している「仕事と生活、健康に関する調査」の結果をもとに、中年の状況を詳しくみていきます。同調査は個人パネル調査で、同じ人物に継続的に回答してもらう方式のため、その人の仕事や生活の状況、健康状態、生活満足度や意識の変化を追いかけられます。また、それが何によってもたらされるのかという要因を統計的に分析することが可能です。

対象者は第1回の調査時点で35~54歳までの方で、半年間隔で継続的に回答を依頼しており、中年期の状況をつぶさに追跡できるように設計されています。今回は、第1回調査から、2025年1月の第5回調査までのデータをもとに、中年の人々の状況をみていきます。

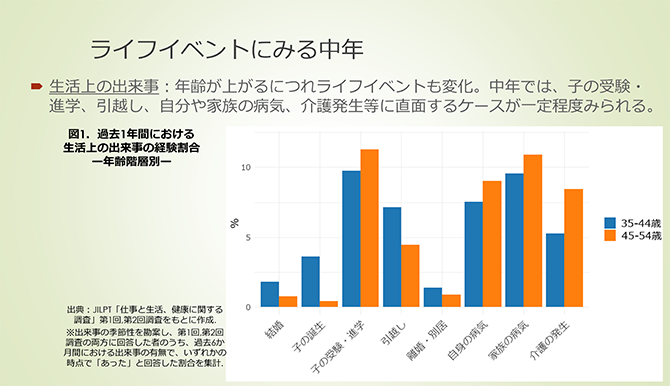

子どもの受験や進学、自身・家族の病気を経験した割合が高い

最初に、中年の人々のライフイベントをみていきます。シート1は、対象者の年齢層を「35~44歳」と「45~54歳」の2つに分けて、過去1年間における出来事の発生割合を示しています。これをみると、結婚や子どもの誕生はここ1年の間のイベントとしては少数ですが、子どもの受験や進学を経験した割合は比較的高くなっています。

もう1つ特徴的なのは、自身や家族の病気を経験した割合がそれなりにあり、45~54歳ではより高くなっています。また、介護の発生も比較的あって、これも45~54歳で一段と高くなっています。中年の人々が生活で直面する出来事の特徴を表していると言えます。

仕事ではストレスフルな状況に置かれている人が少なからずいる

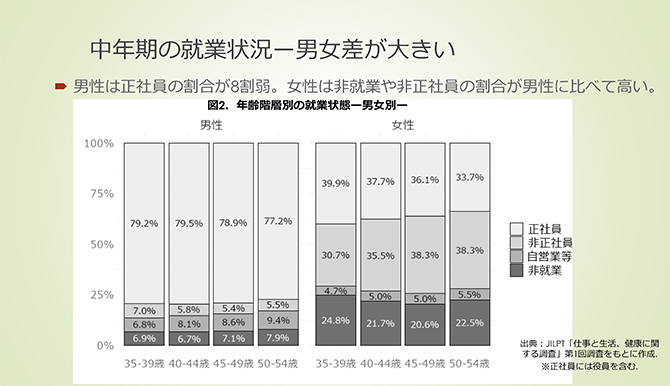

次に、中年の人々の仕事の状況についてみます。シート2は、35~54歳で、どのくらいの人が就業しているかを示しています。中年期の就業状況は男女差が非常に大きく、男性の場合は正社員で働いている割合が約8割にのぼりますが、女性では全く異なり、非正社員の割合が全体の3割以上を占めています。あわせて、非就業、つまり収入を伴う仕事をしていない割合も2割以上あるというのが特徴と言えるでしょう。

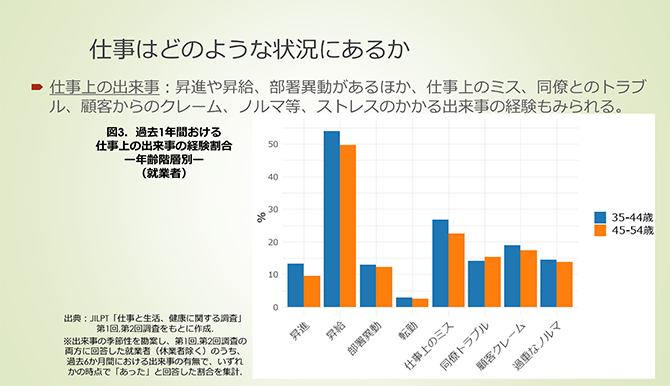

仕事ではどのような状況にあるのか。シート3では、過去1年間における仕事上の出来事の経験割合を示しています。年齢層によって若干の違いはありますが、「昇進」が1割程度、定期昇給やベースアップも含むいわゆる「昇給」は5割程度が経験していることがわかります。加えて特徴的なのが、「仕事上のミス」「同僚とのトラブル」「顧客からのクレーム」「過重なノルマ」といった、ストレスフルな出来事を経験する割合もそれぞれ1割以上あるということです。調査で把握している出来事の有無というのは、本人の認識に基づくものではありますが、ストレスフルな状況に置かれている人が少なからずいるということがわかります。

生活習慣病のリスクが高まる年代

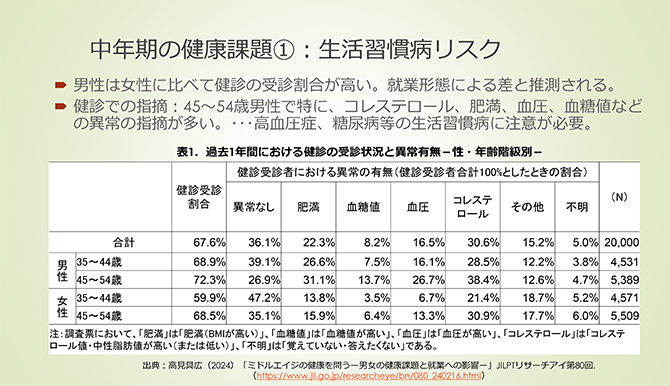

次に、中年期の健康課題についてみていきます。健康の問題は人それぞれですが、この年齢層において1つ特徴的なのは、生活習慣病のリスクが高まることだと思います。シート4は、過去1年間における健康診断の受診状況と異常の有無を示したものですが、これをみると、まず健診の受診割合に男女差があるということがわかります。この背景は、先ほどみたように、就業状況における男女差が大きいことが関係すると考えられます。

そのうえで、健診の受診者にどのような異常が多く指摘されているのかをみると、45~54歳の男性では、特にコレステロールや肥満、血圧、血糖値といった項目の異常の指摘が多くみられます。これらは言わずと知れた高血圧症や、糖尿病と言った生活習慣病に関わる健康リスクで、中年男性では特に要注意の状況にあると言えます。

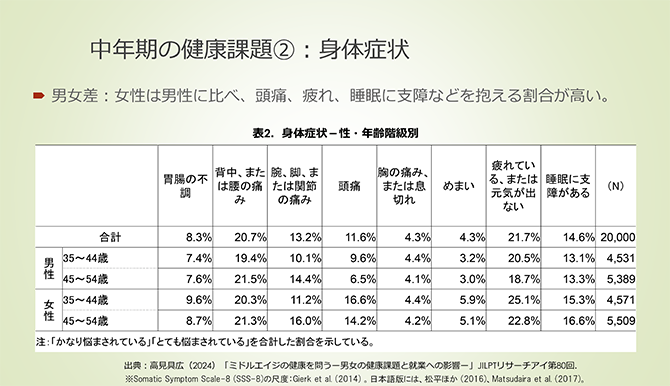

また、中年期の健康課題は、生活習慣病のリスクに限るものではありません。よく言われるのは更年期症状です。調査では厳密に把握しているわけではないのですが、日常的に抱えている身体症状の有無を尋ねてみたところ、女性は男性に比べて頭痛や疲れ、睡眠に支障があるといった症状を抱える割合が高いということがわかりました(シート5)。回答をもとに、身体症状の重症度もスコア化してみましたが、全体的に女性のほうが悪い傾向がみられ、この年齢における女性特有の健康課題というのが関わっているのかもしれないと感じました。

高年収や高学歴の人ほど健康状態がよいと回答する人が多い

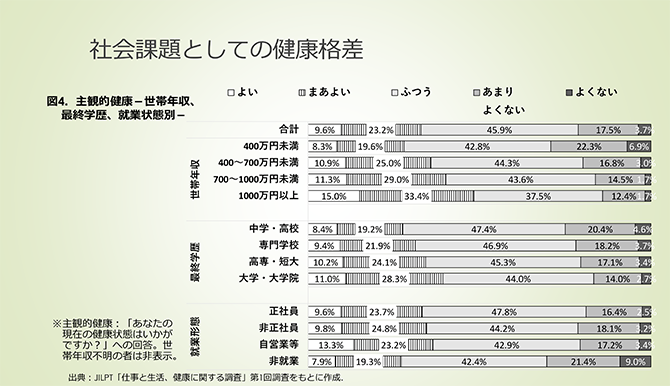

シート6は、現在の健康状態について、「よい」~「よくない」までの5件法で尋ねた結果を主観的健康という総合尺度として、世帯年収、最終学歴、就業形態による違いを示したものです。これをみると、世帯年収が高い人ほど健康状態が「よい」「まあよい」と回答する割合が高いことがわかります。

最終学歴別にみると、中学・高校卒に比べて大学・大学院卒という、いわゆる高学歴の者ほど健康状態がよい(「よい」「まあよい」)割合が高いです。年収や学歴は、社会経済的地位と言われることもありますが、この傾向はそうしたものによる健康格差があるということを示していると言えるでしょう。なぜこのような格差があるのかは、このデータからは十分に確かめられるものではありませんが、注意すべきところだと思います。

データからはもう1つ、就業形態による健康状態の違いもみえました。特徴的なのは、非就業者は就業者に比べて健康状態がよくない(「あまりよくない」「よくない」)ということです。これは健康状態がよくないから働いていないという側面がまず考えられる一方、就業が健康にポジティブに影響するという面も考えられ、因果関係を一概に述べられるものではありません。

男性は女性より運動習慣を持つものの、朝食抜きや習慣的な飲酒の割合が高い

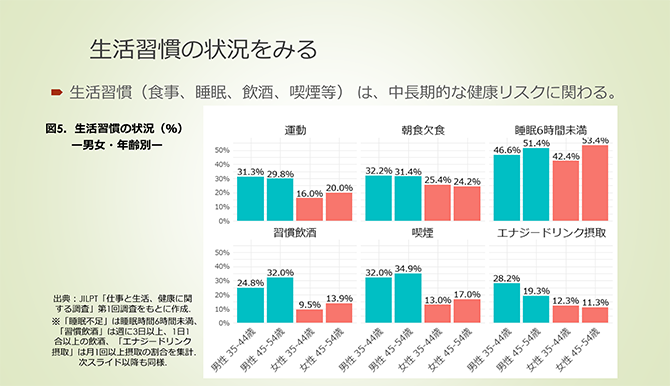

次に、生活習慣の状況をみていきます。シート7は、「運動」「朝食欠食」(朝食を抜くこと)「睡眠6時間未満」(睡眠不足であること)「習慣的な飲酒」「喫煙」「エナジードリンク摂取」(カフェインの摂取が多いこと)という6つの生活習慣の項目の状況を、男女・年齢別に示しています。

これをみると、男性は女性に比べて運動習慣を持つ割合が高いという特徴がありますが、他にも、「朝食欠食」「習慣的な飲酒」「喫煙」「エナジードリンク摂取」の割合も男性のほうが高い傾向があります。また、睡眠不足の割合は、年齢が高いほど上がる傾向になっています。

こうした生活習慣は当然、個人差が大きく、個人の選択や嗜好、好みによるところが大きいと思います。そうは言いつつも、食事、睡眠、飲酒、喫煙などは中長期的な健康リスクに関わるもので、長く健康でいるためには気をつけなければならない大事な要素であって、けっして軽視できるものではありません。こうした健康にかかる生活習慣の背景にも格差が関わるのであれば、それは個人の問題にとどまるものではなくて、社会で対処すべき問題となります。

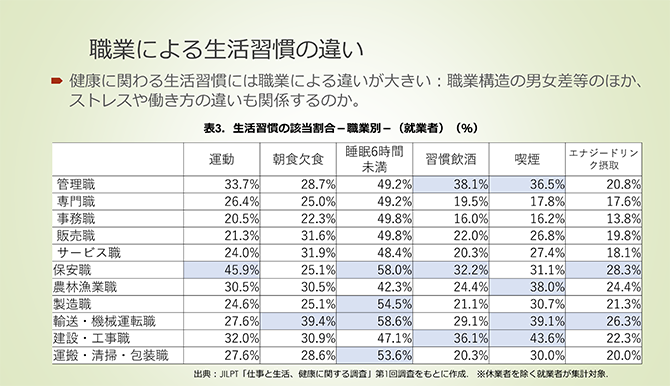

生活習慣の状況も職業によって違いが出てくる

シート8は、先ほどの6項目の該当割合を職業別に示したものですが、興味深いことに、就いている職業によって生活習慣の状況には違いがあります。例えば、輸送・機械運転職や保安職においては、「睡眠6時間未満」の割合が高く、「エナジードリンク摂取」の割合も比較的高いということが目を引くところです。職業によって男女の割合が異なるという部分もあるので、それは割り引いて考える必要があります。しかし他方で、職業によって夜勤やシフト勤務の割合も違うと思いますので、そうした働き方が生活習慣に関わってくるのではないかということも推測されます。

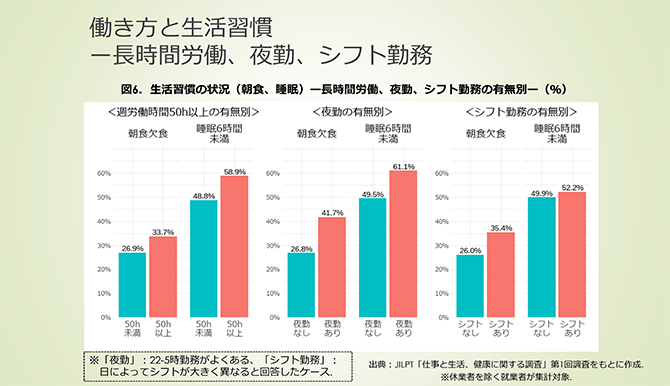

また、シート9は、生活習慣の状況の対象項目を「朝食欠食」と「睡眠6時間未満」の2つに絞って、働き方との関係をグラフで示したものです。週労働時間50時間以上の有無別(いわゆる長時間労働かどうか)と、夜勤やシフト勤務の有無別でみています。

それぞれ明確な傾向がみえていて、長時間労働の人や、夜勤・シフト勤務がある人ほど、「朝食欠食」の割合や、「睡眠6時間未満」の割合が高くなっています。朝食を抜くことや短い睡眠時間というのは、その時は大丈夫だったとしても、先々の健康を考えるとけっして良いものではありません。こうした生活習慣に、働き方が少なからず影響しているのだとしたら、労働環境の問題として大変考えさせられるところです。

何が中年期の生きがいに関わるのか

報告の後半では、中年期の「生きがい」に話を広げてみたいと思います。生きがいとは、日々の生活への満足や、快・不快とは異なるものであって、自分の人生の目的の意識や意義をどう感じているかというものだと思います。中年における生きがいに何が関わるのか、「仕事と生活、健康に関する調査」の第1回~第5回調査までの5期分のデータを使って、前の期からの変化どうしで関係をみていきます。

就業することが中年層の生きがいにポジティブに関係

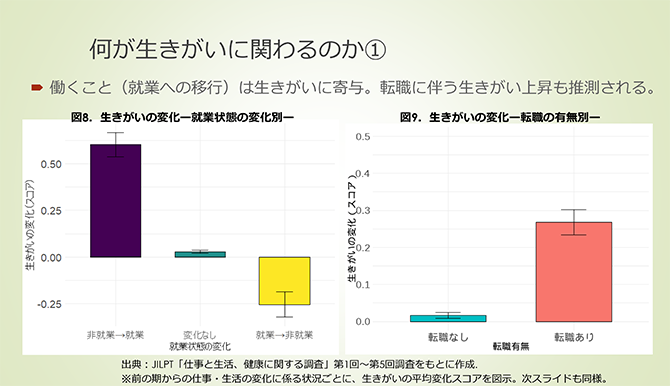

まず、仕事面との関わりをみます。シート10の左の図は、就業状態の変化別にみた生きがいの変化を示しています。就業状態の変化は、ここでは単純化して、就業と非就業としています。

はじめに、非就業から就業に移行した人、つまり働き出した人においては、生きがいがプラスに変化していて、生きがいが平均的にみて上昇していることがわかります。逆に就業から非就業、つまり仕事を辞めた人においては、生きがいが平均的に低下していることがわかります。就業選択の背景にはいろいろなことがあると思いますが、中年期において就業が生きがいにポジティブに関係することがうかがえます。

右の図は、転職の有無別にみた生きがいの変化ですが、転職した人では生きがいが上昇していることがわかります。中年期の転職は、若い年齢層と比べるとそう多くはないですが、転職を経験した人は何らかの自己実現を伴っていると考えられ、非常に興味深い傾向だと思います。

周囲とのつながりが増加すると生きがいにもプラスとなる

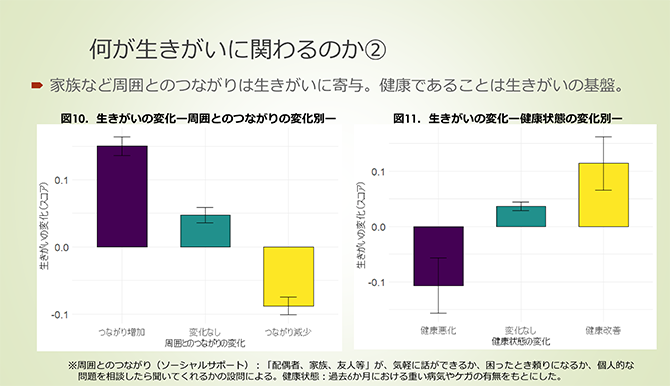

次に仕事以外の面における関係もみていきます。シート11の左の図は、周囲とのつながりの変化別にみた、生きがいの変化の状況です。家族など、周囲とのつながりも生きがいを左右するものだと思いますが、図では、つながりが増加した人では生きがいの変化がプラスになり、つながりが減少した人では変化がマイナスになっています。中年期に限らないと思いますが、プライベートライフの状況は、人生の張り合いを左右すると思います。この点、家族との関係に限らず、ボランティアや余暇活動なども生きがいに関わるかもしれません。

右の図は、健康状態の変化別にみた結果ですが、健康が悪化した場合、つまり大きな病気やけがをした場合、生きがいがマイナスに変化していて、平均的にみて生きがいが低下するという傾向が示されています。逆に健康状態が改善、つまり病気やけがから回復すると、生きがいがプラスに変化していて、上昇するという傾向が示されています。健康は、人生を前向きに生きるための基盤であると言えます。

まとめ

健康状態を維持するための生活習慣がますます大事になる年齢に

本報告では、中年をどう生きるかというテーマで、中年期の仕事、生活、健康、生きがいなどいろいろな観点からみてきました。考えてみると、私もそうですけれども、今の中年層はいわゆる就職氷河期世代と重なるところが多分にありますので、データにはところどころ、そうした世代的な特徴も入っているかもしれません。

まず、健康面では、加齢に伴う身体の変化は確かにあって、ある程度受け止めるべきものになると思います。同時に、生活習慣などによる健康リスクの高まりや、身体症状の発生もあります。健康状態を維持するための生活習慣がますます大事になる年齢と言えるでしょう。

生活習慣に働き方が関わるのであれば社会の問題でもある

生活習慣は、職業による差があり、具体的には、長時間労働・夜勤やシフト勤務といった働き方による差がみられました。生活習慣は個人の選択や嗜好・好みによると捉えられがちですが、社会・経済的地位や働き方といった環境要因に関わるのであれば、個人の責任で済む話ではなくて、社会で対処すべき問題の面もあります。その対処の1つとして、労働環境の改善が求められるものと考えます。

報告では、中年というのは仕事や家庭生活の面で役割が大きい年齢層だと述べました。仕事や家庭での役割はもちろん負担にはなりますが、ただ負担がかかるだけではありません。仕事や家庭での役割、プライベートの関係性は、生きがいといったポジティブな捉え方もできると思います。負担が重すぎてはストレスになりますので、バランスがとても難しいですが、生きがいを持って、前向きにミドル・シニアとして歩んでいくことが望ましいと考えます。

中年イメージや年齢規範にとらわれず、自分の強みや希望を考える

本報告は「中年をどう生きるか」という非常に大きなテーマを掲げてしまいました。私なりにまとめますと、まず、世間では中年についていろいろ言われますが、そうした中年へのイメージ、あるいは「〇〇すべき」といった年齢規範に過度にとらわれる必要はないと思います。

人生100年時代で、60代~70代前半くらいでも、かつてのような引退後の老後の人生を思い浮かべるより、何かしらの仕事を持っている姿が現実的になってきました。そういう時代に、中年期においては、若い時と変わらない出世競争的な発想や、なるべく高い地位を目指すばかりではなく、いずれ来る定年や、その後も続く職業人生を見据えてキャリアを考える必要があります。

少し長期の視野を持って、自分の強みや働きがい、どうありたいかについて考える時間を持つことも、ウェルビーイングの面で大事なのではないかと思いますし、それとともに、何よりも、日々の生活をしっかり送ること、健康を維持することが、とても重要だと考えます。

プロフィール

高見 具広(たかみ・ともひろ)

労働政策研究・研修機構 主任研究員

東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。2013年にJILPT入職。現在の研究関心は、労働者の生活と健康、リモートワーク等の柔軟な働き方、過重労働問題など。最近の研究成果は、『働き方と生活・健康の課題─JILPT個人パネル調査の分析─』労働政策研究報告書No.235(共著、2025年)、「脳・心臓疾患の労災認定事案における拘束時間、勤務間インターバルの分析」『過重負荷による労災認定事案の研究 その6』JILPT資料シリーズNo.285(2024年)。論文は、”Working from home during the COVID-19 state of emergency in Japan,” Japanese Journal of Sociology. vol.34(1), pp.117-135(共著、2024年)、「自律的な働き方と労働時間管理のあり方─健康確保の観点から(PDF:320KB)」『日本労働研究雑誌』No.752, pp.20-27(2023年)など。