研究報告 「新版OHBYカード」とキャリアコンサルティング─現代社会における自己理解・職業理解とキャリア支援

- 講演者

-

- 下村 英雄

- 労働政策研究・研修機構 統括研究員

- フォーラム名

- 第135回労働政策フォーラム「「新版OHBYカード」とキャリアコンサルティング──現代社会における自己理解・職業理解とキャリア支援」(2024年11月28日)

- ビジネス・レーバー・トレンド 2025年3月号より転載(2025年2月25日 掲載)

OHBYカードとはなにか

48職業をカードで紹介

私からは本日のフォーラムの趣旨説明と研究報告を行います。このたび、2007年に公表したOHBYカードを改訂しましたので、その新版OHBYカードのお披露目の意味も込めて、本フォーラムを開催します。

OHBYとは、Occupational Hand Book for Youthの略称です。労働政策研究・研修機構ではかつて職業ハンドブックOHBYという、若年者の職業理解に資するCD-ROMの職業情報ツールを作成しており、そこでは写真やイラストをふんだんに取り入れていました。OHBYカードは、その写真やイラストをカードに印刷したものです。48職業という限られた情報ではありますが、パソコンを利用できない場面でも最低限の職業情報に接することができる職業情報ツールとして開発しました。つまり、もともとは職業情報を提供するためのキャリアガイダンスツールの1つでした。

OHBYカードのもう1つの重要な特徴は、職業カードソート技法を行うために開発されたツールだということです。この手法では、カードの分類や並べ替え作業をするなかで、自分の職業興味などを知り、関心のある職業やこれまで知らなかった職業の内容について知ることができます。

職業情報の入手が難しい層への情報提供を狙いに開発

職業カードソート技法にはさまざまな技法があります。1対1のカウンセリング場面で使用する方法、グループ形式で使用する方法、学校の授業で使用する方法など、柔軟な活用方法があります。

実際、OHBYカードは、これまで国内の各地でさまざまな形で活用されてきました。子どもから若者、大学生から中高年に至るまで、多様なニーズに柔軟に対応し、さまざまな場面、目的で活用されてきたと認識しています。

特にOHBYカードは、職業情報の入手が難しく情報格差が生じやすい層に職業情報を提供することを狙いに開発した面があります。実際、コンピューターが利用しにくいへき地の学校などを含めてさまざまな機関、組織、場所で活用されてきました。

OHBYカードの主な購入者は、中学・高校・大学の教職員、個人、キャリアコンサルタント、労働局(ハローワーク等)、学校(特別支援学校等含む)、NPO団体(サポステ等)などです。2007年の販売開始から2023年12月までにOHBYカード本体を1万7,509個、活用の手引きを7,691冊それぞれ販売しました。

基本的な設計思想と理論的背景

コンピューターが使えない人にも職業情報を提供

OHBYカードの狙いには、コンピューターがない環境や苦手な人、より困難な問題を持つクライエントに対して職業情報を提供することもありました。しかし、単に職業情報ツールをつくってもなかなか見てもらえません。そこで、簡単な職業興味検査の機能も付加して、動機づけを高めました。一般に、職業情報ツールに共通するそもそもの課題は、なかなか見てもらえないことです。そのため、必要最低限の職業に関しては、興味の有無に関係なく職業情報に触れてほしいという狙いを込めました。

その際、扱いやすい枚数にして1人でも複数でも遊べるようにしました。カルタやトランプのように、1対1でもグループでも大人数でも、子どもも若者も中高年も、工夫次第でさまざまな形で活用できるツールをつくりました。

背景に3つの学術的理論

OHBYカードの理論的背景を説明します。まず「ナラティブアプローチ」です。これはクライエントが主体的に自らのキャリアの物語を語ることを重視するアプローチです。クライエントが自分の言葉で自分を主人公にした「キャリア物語」をつくることを助けます。

次に「キャリアコンストラクション理論」です。クライエントとカウンセラーの間でキャリアを構築していくプロセスを重視し、クライエントとの「キャリアの対話」を促進します。旧版のOHBYカードはさまざまな場所で活用されましたが、一番有効だったのはやはり若者でした。自分の職業やキャリアについて、「さあ、話してください」と言ってもなかなか話すものではありません。しかし、「じゃあ、ちょっとカードをやってみよう」とカードを通じての話になると、最初は口が重かった若者たちも、次第に話し始めるという事例は多々見られました。自分の職業やキャリアについて話すことに抵抗がある若者も、カードについて話すのであれば抵抗が少ないということがあるわけです。

最後に「社会正義論」です。これは社会正義(social justice)のキャリア支援です。社会的・経済的な格差・分断を是正し、多くの人が公平な機会と支援を受けられることを目指すキャリア支援のアプローチです。情報格差が生じやすい周辺的な対象層に対しても必要最小限の職業情報を提供できます。実際、今回の新版について真っ先に問い合わせをいただいたのは特別支援学校でした。旧版では児童自立支援施設などから最初に問い合わせをいただきました。OHBYカードは一定程度、こうした社会正義論的な狙いも実現できたと思います。

OHBYカードの特徴

カードの枚数は遊戯用のカードを参考に

OHBYカードの特徴は、まず、カードの取り扱いが容易であることです。開発にあたっては海外のカード式職業情報ツールを参考にしましたが、30枚程度から数百枚まで多種多様な形式のカードがありました。OHBYカードでは扱いやすさを重視して、トランプや花札などの遊戯用のカードの枚数に準じて48枚としました。

また、絵を用いた点も特徴です。諸外国のカード式職業情報ツールでは、表面に職業名を記載し、裏面に職業解説を掲載するという文字情報が中心の形式です。絵を用いたカードは限られます。

簡単な職業興味検査の機能も付与

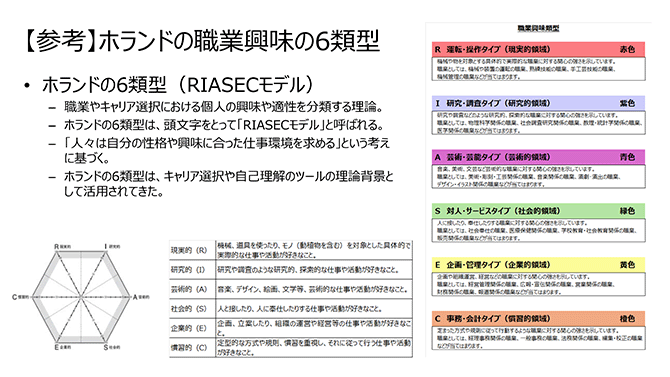

さらに、OHBYカードは裏面を「現実的」「研究的」「芸術的」「社会的」「企業的」「慣習的」というホランドの6類型(RIASEC)で塗り分けて、簡単な職業興味検査の機能も付与しています。6類型それぞれに8枚のカードを用意しており、集めたカードの色と枚数で職業興味を判定できます(シート1)。

これらの特徴もあり、OHBYカードは職業理解と自己理解を同時に深められるツールとして機能します。

OHBYカードの改訂

公表から17年が経過して改訂の要望が寄せられる

2007年にOHBYカードを公表したことは、職業カードソート技法の普及に一定の役割を果たしたと認識しています。一方で、公表から17年を経ており、掲載されている絵、写真、職業情報について改訂を要望する声が各方面から聞かれるようになりました。そこで、このたび改訂をすることにしました。

改訂のポイントは、まずイラストを差し替え、情報内容とデザインを刷新したことです。職業も4分の1程度を入れ替えました。

また、OHBYカードを利用することで利用者本人の職業興味がおおむね判別できる仕組みは残しました。ただし掲載する職業を入れ替えたので、信頼性と妥当性をあらためて検討して、VPI(Vocational Preference Inventory)職業興味検査との相関関係も確認しました。つまり、VPI職業興味検査ほどの本格的な職業興味検査ではありませんが、データをあらためて収集して、おおまかに職業興味が分かることを確認しました。

さらに職業情報について、スキルや就職方法などを手厚く掲載しました。例えば、学歴や資格、求められる能力、標準的に求められるスキル・知識を掲載しました。日本では学び直しやリスキリングが注目されていますが、ヨーロッパなどの海外においても、スキルを中心にキャリアガイダンス、キャリアカウンセリングを考えていくことが最近の潮流の1つですので、こうしたスキル面に焦点を当てて情報を刷新しました。

従来のカード型から1人に1個配布できる切り離し型に変更

そして今回の改訂の一番の大きな特徴ですが、これまではトランプのような堅いカードとしていたものを、1人に1個配布できる切り離し型に変更しました。

カードから紙になったことについて、「以前のトランプ型のほうがよかった」という声も多くあります。ただ、以前の型での作成も検討しましたが、物価高騰のためトランプのような堅い紙で安価に作成することはできませんでした。旧版は700円でしたが、現在の物価水準ではその値段をはるかに上回る金額になりました。そこで、今回の改訂では切り離し型にすることで値段を抑え、1人に1個配布できるようにしました。旧版のOHBYカードでは学校の教室での集団利用の際に、1人に1個配ることができなかったので、このあたりは以前からとても残念に思っていました。今回のカードでは、生徒やクライエントの皆さんが、自分の手で作業したカードを持って帰れるようになりました。

新版OHBYカードの内容

イラストを活用してジェンダーにも配慮

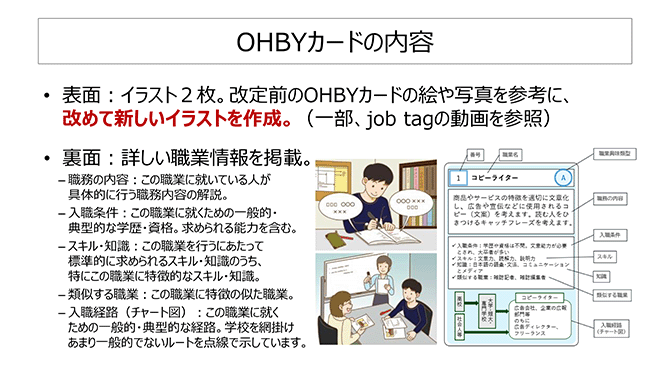

カードの表面にはイラストが2枚あります(シート2)。旧版は写真も掲載していましたが、改訂版はイラストのみです。イラストはあらためて新しいものを作成しました。写真の掲載は予算の関係でできませんでしたが、絵でしか表現できないものもありますので、イラスト2枚も悪くないと考えています。例えばジェンダーなどにもできるだけ配慮しています。いわゆる男性らしい職業に女性の絵を掲載したり、反対に女性らしい職業での男性の絵の掲載もしています。裏面には詳しい職業情報を掲載しました。

1人でも複数人でも活用が可能

OHBYカードの具体的な活用方法として、まず「自己使用型」があり、これはトランプの一人占いに似ています。マニュアルに従って課題をこなす形で、大人数が同時に実施することが可能です。ゲーム感覚で行えるため、一般的な検査ツールや情報ツールに抵抗を示す人にも有効です。

次に「個別カウンセリング型」は、クライエントとカウンセラーによるカウンセリング場面での活用です。手順に従ってカードを使いながら対話を進めます。クライエントが緊張して話しにくい場合でも、カードを使うことで話の糸口をつかめます。職業カードソート技法のプロセスを通じて、クライエントと職業についての会話が深まります。最初はカードを利用していますが、そのうち本格的な相談に移っていくこともよく見られる事例です。

最後に「グループワーク型」は、グループでOHBYカードを使います。途中で自分の結果を発表したり、他人の結果を聞くことで発見や洞察が得られます。ツールを使わないグループワークよりも実施が容易で、参加者にとって心理的ハードルが低いです。グループ内のコミュニケーションをスムーズにし、グループワークの効果を高めます。例えば、旧版で最も効果的だと感じたのは、当時のフリーターの男女4、5人で行ってもらった場面でした。最初は無口だった若者達が途中から楽しげに職業について話をするようになり、最終的には互いに志望する職業を言い合っていたのは印象的でした。

興味のない職業への関心も広げる

OHBYカードには標準手続きとして3つのセッションがあります。まず「分類セッション」では、48枚のカードを自分の興味関心によって「選択する」「選択しない」「考え中」の3つの山に分類します。このやさしい課題を行うことで、カードの取り扱いになじむとともに、全48職業のイラストに触れてもらいます。

次に「選択しない」セッションでは、「選択しない」の山に分類されたカードを、なぜ興味関心がないのか、その理由別にさらに分析します。「選択する」よりも「選択しない」を先に検討する理由は、あまり興味がなかった職業や毛嫌いしていた職業をあらためて考え直してもらうためで、自分の職業に対する興味関心を広げる狙いがあります。好きなほうは好きなわけですので、あまり考えなくてもいいです。むしろ、嫌いなほうをあらためて考えて、興味を広げようということです。当初は若年者向けに開発されましたので、こうした手順が生徒や子どもたちに有益であることもお分かりいただけると思います。

最後に「選択する」セッションでは、「選択する」の山に分類されたカードを上位5位まで順位をつけます。最終的に1位になったカードを手に「私は〇〇を選びました。その理由は〇〇だからです」と、職業志望につながる言い方になるのがポイントです。

なお、この一連の手続きの何が標準かというと、海外の職業カードソート技法全般で標準ということです。最初に3つに分類するのは、職業カードソード技法だけでなく、性格特性の分類でもこの手続きをとります。

OHBYカードを含めたキャリアガイダンスツール全般について

不安定な現代社会においてこそキャリアガイダンスツールが重要に

最後に、OHBYカードからキャリアガイダンスツール全般に話を広げて、現代社会における自己理解と職業理解について少し抽象度を上げてお話をしたいと思います。

OHBYカードをはじめとするキャリアガイダンスツールは、現代社会においてこそ大切になっており、その重要度はますます増しています。現代社会の基調は安定から不安定へと変化しています。VUCA(Volatility 変動、Uncertainty 不確実、Complexity 複雑、Ambiguity 曖昧)という言葉もあります。

こうしたなか、キャリア支援の基本的な原則も大きく変化しています。最も大きく変化しているのは、キャリア支援はもう将来は予測できないということを想定しているということです。突発的で予測不可能な大事件はもはや、人々のキャリアにおいては常に生じるということを織り込む形でキャリア支援を考えるようになっています。そのため、キャリアガイダンスツールの現代的意義もそれに伴って変化することになります。

「自己理解の重要性」「モニタリングの必要性」「他者との関わり」が現代的意義

OHBYカードをはじめとするツールを活用する現代的な意義を、3つあげます。1つめは「自己理解の重要性」です。不安定な社会では確固たる指針が必要となります。自分を明確に把握することが、将来に踏み出す基礎となります。現代社会では、自分を理解していないということは極めて危険なことです。自分の志向性(興味や適性、価値観など)について理解を深めざるを得ないという切迫感、緊張感を持つことが重要です。

2つめは「モニタリングの必要性」です。かつては将来の予測が重視されましたが、現代においてより重視すべきは、自分を振り返り省察する機能です。キャリアには見込み違いや間違いがあると想定し、常に自分を省みながら進む方向を確認する必要があります。自分をモニターし、ズレを調整しながらキャリアを構築することが、現在のキャリア論の基調です。このことは、OHBYカードをはじめとする自己理解ツール、職業理解ツールを有効に活用していこうという話にもつながります。

3つめは「他者との関わり」です。独りよがりにならないように、キャリア構築は他者との関わりのなかで行います。例えばキャリアコンサルタントなど、他者の視点を取り入れながら、他者からのフィードバックを受け入れながら、自分のキャリア物語をつくっていく必要があります。他者との関わりで自分が納得できるストーリーをつくる、そのためのカード型ツールです。カードを挟んで対話をしながら、自分の立ち位置や方向性を確認していくことができます。

「量的アセスメント」と「質的アセスメント」という用語があります。「量的アセスメント」は、興味検査や適性検査など数値によって量的にタイプや特徴を明らかにするアセスメントです。「質的アセスメント」は、カードやその他のワークを通じて自分のキャリアを振り返り、内省し、将来につなげるアセスメントです。どちらのアセスメントも重要で、補い合う特徴を持ちます。OHBYカードは「質的アセスメント」に該当します。これからの社会では自らのキャリアを質的に捉える必要性が生じているとも言えるでしょう。

プロフィール

下村 英雄(しもむら・ひでお)

労働政策研究・研修機構 統括研究員

筑波大学大学院博士課程心理学研究科修了。博士(心理学)。キャリアコンサルティングおよびキャリアガイダンス政策、キャリア支援論等をテーマに研究を行う。主な研究成果は、『OHBYカード改訂版に伴う背景データの分析─OHBYカードにみる成人の職業興味の特徴─』(資料シリーズNo.275,2024年)、『第2回キャリアコンサルタント登録者の活動状況等に関する調査』(労働政策研究報告書No.227,2023年)、『企業のキャリア形成支援施策導入における現状と課題』(労働政策研究報告書No.223,2023年)、『先進各国のキャリア関連資格及びキャリア支援のオンライン化に関する研究』(資料シリーズNo.250,2022年)、『ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティング─企業領域におけるキャリア・プランニングツールとしての機能を中心として─』(資料シリーズNo.226,2020年)など。1級キャリアコンサルティング技能士、キャリアコンサルタント(国家資格)。

※所属・肩書きは開催当時のもの