調査シリーズNo.156

高年齢者の雇用に関する調査(企業調査)

概要

研究の目的

我が国は、人口減少社会を迎えており、働く意欲と能力のある高年齢者が、その能力を発揮して、希望すればいくつになっても働くことができるような環境整備が課題となっている。これまで、年金の支給開始年齢の引上げ等もあり、65歳までの雇用確保(継続)に力点が置かれがちであったが、今後、65歳以上、更には70歳以上の高年齢者が企業や地域で一層活躍することも重要な課題となっている。

このような問題意識から、高年齢者の活用も含む企業の雇用管理について、企業に対してアンケート調査することにより、今後の参考とすることを目的としている。

研究の方法

調査の方法概要は以下のとおりである。

調査会社の企業情報から、農林漁業、鉱業、複合サービス業を除く、全国の従業員数50人以上の民間企業を20,000社、無作為に抽出した。具体的には、平成24年経済センサス―活動調査に合わせて、業種・規模別に層化無作為抽出を行った。郵送による調査票の配布・回収を実施し、有効回答数 6,187社(有効回答率30.9%)を得た。調査の実施期間は2015年7月17日から7月31日である。

主な事実発見

- 60代前半層(60歳以上64歳以下)の継続雇用者の雇用形態(複数回答)は「嘱託・契約社員」(60.7%)が6割を超えており、「正社員」は34.2%であった。

- 60代前半層の継続雇用者の仕事内容については、「定年前(60歳頃)とまったく同じ仕事」(39.5%)、「定年前(60歳頃)と同じ仕事であるが、責任の重さが変わる」(40.5%)に回答が集中している。

- 60代前半の自社のフルタイム勤務の継続雇用者について、平均的な年収(ここでいう年収には、企業が支給する賃金・賞与のほか、企業から支給される企業年金、公的給付(在職老齢年金、高年齢雇用継続給付)を含む。)を尋ねたところ、「300万円以上400万円未満」(27.1%)が最も多く、回答企業の6割近くは200万円から500万円の間に分布している。

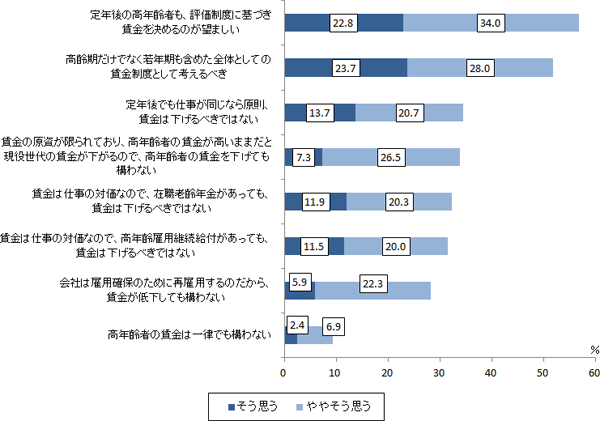

- 今後の高年齢者の賃金制度のあり方について、企業の考え方を見ると(図表1)、回答企業全体で、肯定的回答(「そう思う」+「ややそう思う」)の割合が最も高かったのは、「定年後の高年齢者も、評価制度に基づき賃金を決めるのが望ましい」という見解で56.8%がそのように考えている。

「定年後でも仕事が同じなら原則、賃金は下げるべきではない」という見解について肯定的な企業は回答企業全体の3分の1程度(同・34.4%)である。一方で、「会社は雇用確保のために再雇用するのだから、賃金が低下しても構わない」(同・28.2%)、「賃金の原資が限られており、高年齢者の賃金が高いままだと現役世代の賃金が下がるので、高年齢者の賃金を下げても構わない」(同・33.8%)といった、高年齢者の雇用確保、あるいは現役世代の賃金水準の維持を図るために高年齢者の賃金を調整してもよいと考える企業がそれぞれ3割前後ある。

図表1 今後の高年齢者の賃金についての考え(単位:%)

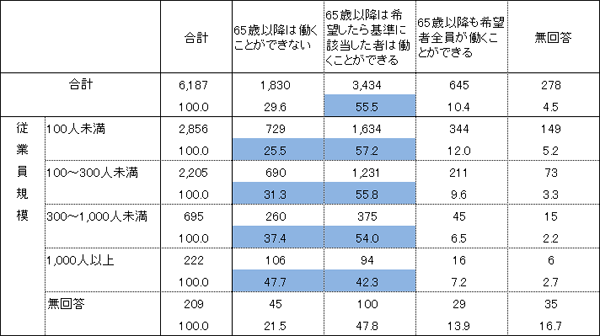

- 希望すれば65歳以降も働き続けられるのかどうか企業に尋ねたところ、回答企業(6,187社)のうち、「65歳以降は希望したら基準に該当した者は働くことができる」が55.5%と最も多く、以下、「65歳以降は働くことができない」が29.6%、「65歳以降も希望者全員が働くことができる」が10.4%となっている。

上記結果を従業員規模別に見ていくと、従業員規模が大きいほど、「65歳以降は働くことができない」とする割合が高くなっていることがわかる。反対に、従業員規模の相対的に小さな企業では、「65歳以降は希望したら基準に該当した者は働くことができる」とする割合が高くなっている(図表2)。

図表2 65歳以降の高年齢者の雇用状況(従業員規模別)

(注)表中の上段は対象件数、下段は構成比(%)を示す。

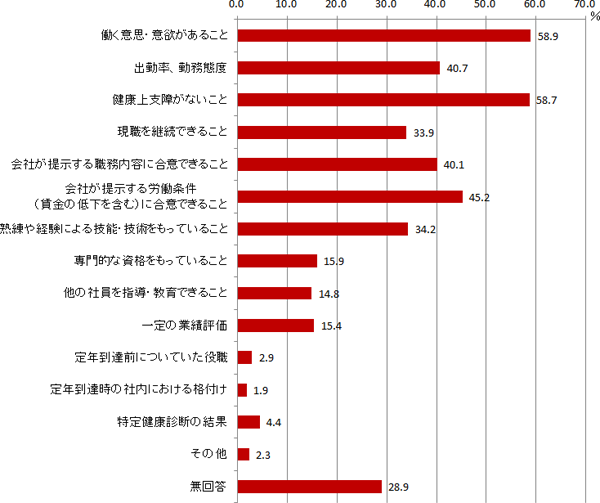

- 「65歳以降は希望したら基準に該当した者は働くことができる」と回答した企業に対して、その該当基準について尋ねている。「働く意思・意欲があること」(58.9%)が最も多く、続いて「健康上支障がないこと」(58.7%)、「会社が提示する労働条件に合意できること」(45.2%)、「出勤率、勤務態度」(40.7%)、「会社が提示する職務内容に合意できること」(40.1%)等の順番となっている(図表3)。

図表3 65歳以降も働く際の該当基準 (複数回答、単位:%)

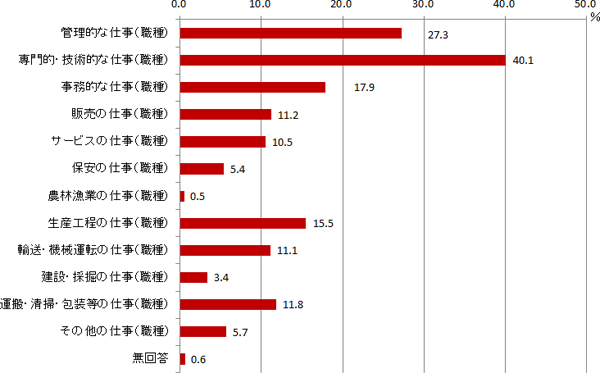

- 65歳以降の高年齢者が就いている仕事(職種)についてみると、「専門的・技術的な仕事」(40.1%)、「管理的な仕事」(27.3%)などの回答割合が高い(図表4)。

図表4 65歳以降の高年齢者が就いている仕事(職種)(複数回答、単位:%)

- 65歳直前の賃金水準を100とした場合の66歳時点の賃金水準を見ると、平均的な水準は87.3で、13ポイントほど低下している。また、最も高い水準と最も低い水準では15ポイント程度の差が生じている(図表5)。

図表5 66歳時点の賃金水準

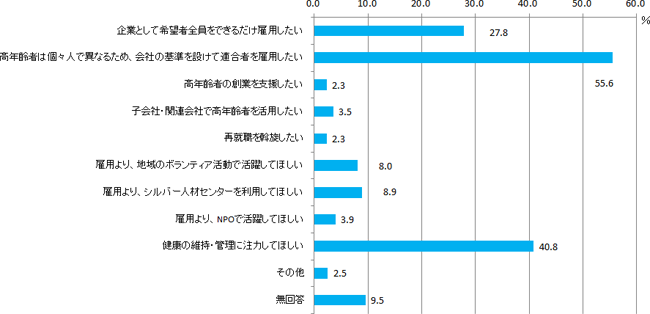

- 65~69歳層の高年齢者について雇用・就業のあり方を企業に聞くと、「基準を設けて適合者を雇用したい」(55.6%)、「健康の維持・管理に注力してほしい」(40.8%)が企業の主な考え方である(図表6)。

図表6 65歳以上層の雇用・就業のあり方に関する企業の考え方(65~69歳)(複数回答、単位:%)

政策的インプリケーション

- 60代前半層の賃金の在り方が課題となっているが、「高齢期だけでなく若年期も含めた全体としての賃金制度として考えるべき」、「定年後の高齢者も評価制度に基づき賃金を決めるのが望ましい」とする企業が大半を占めており、今後の60代前半層の賃金設計や高年齢継続給付の在り方に参考となると思われる。

- 65歳以降の継続雇用については、「希望者全員働くことができる」10.4%、「基準該当者は働くことができる」55.5%、「働くことができない」29.6%となっており、特に1000人以上の大企業では47.7%が働くことができない状況であり、今後の課題と思われる。

本文

全文がスムーズに表示しない場合は下記からご参照をお願いします。

- 表紙・まえがき・担当者・目次(PDF:295KB)

- 第1章 調査の趣旨、実施方法、回答企業の特徴等

第2章 定年制の状況と法改正への対応

第3章 高年齢期(50代以上)の正社員に対する企業の取組み状況

第4章 60代前半層の継続雇用者の勤務実態

第5章 60代前半層の従業員の賃金・評価制度

第6章 65歳以降の高年齢者の雇用

第7章 高年齢者の中途採用

第8章 各種支援制度の認知・利用状況(PDF:1.2MB) - 調査票・付属統計資料(PDF:3.7MB)

研究の区分

プロジェクト研究「我が国を取り巻く経済・社会環境の変化に応じた雇用・労働のあり方についての調査研究」

サブテーマ「労働力需給構造の変化と雇用・労働プロジェクト」

緊急調査「特に65歳以上の高年齢者の就労に関する調査について」

研究期間

平成27年度

調査担当者

- 田原 孝明

- 労働政策研究・研修機構 統括研究員

- 藤本 真

- 労働政策研究・研修機構 主任研究員

- 堀 春彦

- 労働政策研究・研修機構 副主任研究員

- 張 俊超

- 労働政策研究・研修機構 臨時研究協力員

データ・アーカイブ

本調査のデータが収録されています(アーカイブNo.76)。

関連の研究成果

- 調査シリーズNo.135『60代の雇用・生活調査』(2015年)

- 調査シリーズNo.147『高年齢求職者給付金に関するアンケート調査』(2016年)

- 調査シリーズNo.149『中高年齢者の転職・再就職調査』(2016年)

お問合せ先

- 内容について

- 研究調整部 研究調整課 お問合せフォーム