パネルディスカッション

高見 具広 氏

小島 明子 氏

近藤 克則 氏

藤原 佳典 氏

小野 晶子 氏

- パネリスト

-

- 近藤 克則

- 千葉大学予防医学センター 特任教授(名誉教授、グランドフェロー)/日本社会関係学会 会長

- 高見 具広

- 労働政策研究・研修機構 主任研究員

- 藤原 佳典

- 東京都 健康長寿医療センター研究所 副所長/東京都 介護予防・フレイル予防推進支援センター長

- 小島 明子

- 株式会社 日本総合研究所 創発戦略センター スペシャリスト

- コーディネーター

-

- 小野 晶子

- 労働政策研究・研修機構 理事/統括研究員

- フォーラム名

- 第140回労働政策フォーラム「健康格差社会とミドル・シニアのウェルビーイング」(2025年8月30日-9月5日)

- ビジネス・レーバー・トレンド 2025年12月号より転載(2025年11月25日 掲載)

ディスカッションの論点

医学面など以外にも左右される「健康」「ウェルビーイング」

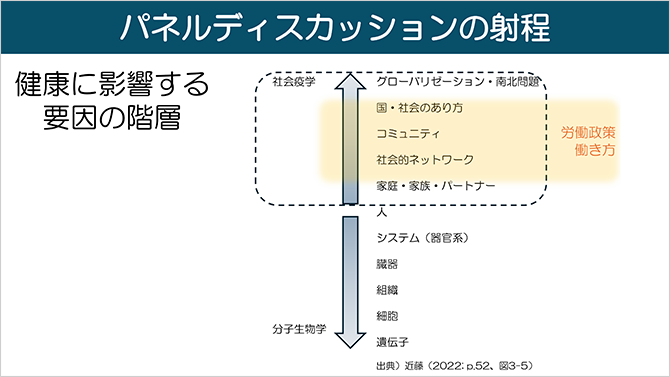

小野 今回の労働政策フォーラムのタイトルである「健康格差社会とミドル・シニアのウェルビーイング」には、「健康」と「ウェルビーイング」という重要なキーワードが含まれています。誰しも、生涯を健康で幸せに過ごしたいと思っています。健康は何によって左右されるのか、遺伝や生物、医学的な要因だけではなく、その人が置かれた社会的な、あるいは経済的な環境や収入、教育、働き方というものによっても大きく左右されてきます(シート1)。

シート1

JILPTでは、労働分野から健康とウェルビーイングについての研究を行ってきました。ウェルビーイングというのは、単に病気ではないということだけではなく、心身ともに良好な状態、健康な状態、社会的な満足感がある状態、生きがいがある状態という意味を含んでいます。健康はつまり、幸せ、ウェルビーイングに欠かせない大切な要素であると言えます。

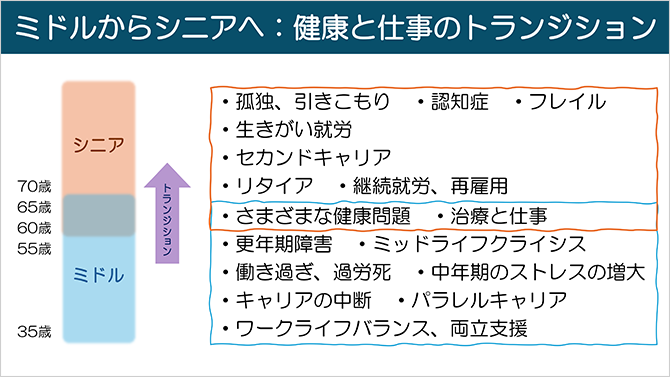

今回のディスカッションでは、健康と働くことの関係について話をしていきたいと思っています。どのように働けば健康につながるのか、ひいてはウェルビーイングにつながっていくのか、皆様と一緒に考えていきます。そして、今回ターゲットにしているのはミドルとシニアです。ミドルからシニアに変わる時に、働き方も健康も大きく変わっていくということがあるからです(シート2)。当然対応しなければならない課題も変わってきます。

シート2

ミドルからシニアへのトランジションをどう乗り越えるか

このトランジションをうまく乗り越えることが、人生100年時代と言われるなかで、ウェルビーイングを高めながら生きていくことにおいて重要です。ミドル・シニアの世代は、加齢やリタイアなど、人生の転機とともに健康格差の影響を非常に受けやすい時期です。高齢期を心身ともに健康に過ごしていくためには、ミドル期からの過ごし方も重要になってきます。

私はかねてから、人生100年時代の生涯キャリアを設計するうえで、現役時代からのパラレルキャリアが重要だと論じています。パラレルキャリアをより早い段階で始めることが、高齢期でよりアクティブな活動につながっていくということがわかっています。働き盛りのミドルエイジ層は、働き過ぎることで健康を害する可能性もあります。逆にシニアは急に働かなくなることで、社会とのつながりが薄れ、ウェルビーイングが低下する可能性があるということも否めません。それぞれの世代で、その対策は大きく異なるように思います。

パネルディスカッションでは、論点を3つ用意しました。1つめの論点は、働くことと健康の関係。2つめは、ミドルからシニアへのトランジションをどう乗り越えるか。3つめとして、健康と労働をつなぐ政策の可能性について考えていきます。

近藤さんの基調講演で非常に興味深いお話がありました。特に印象深かったのは、雰囲気のよい職場で働いている人は血圧が低いことや、メタボは上司にも責任があるかもしれないことなど、職場のストレスが本人の健康に何らかの影響を与えており、医学的な視点から職場環境を変えなければいけないという部分です。ほかにも、シニアに関して、仕事でも社会関係でも役割を持つということがやはり重要だというお話があり、藤原さんのパネリスト報告のお話にも通じると思って聞いていました。そこで、まずは近藤さんから、3名の報告に対するコメントをお聞かせいただけたらと思います。

各報告に対するコメント

ミドルもシニアも共通して、役割を持つことや働いていることが生きがいにつながる

近藤 私はふだんは高齢者のデータを扱っており、高齢者を対象にもっぱら地域での研究などを中心に行っています。それに対して、高見さんはミドルや職域に着目しており、たいへん興味深い点がいくつかありました。

高見さんの報告から全体を通して感じたのは、共通点もあれば、やはり違う点もあるということです。所得や学歴、働き方が総じてよい条件の人ほど、主観的健康感が良いことがきれいに再現されていること、生きがいに関係している背景要因として、役割を持つことや仕事に就いていることがきれいに出ていること、また、家族や友人からのサポートが豊かな人たちにおいて生きがいが向上するといったあたりは、全く同じだと感じました。

一方、やっぱり違いもあると感じた点があります。「中年期の健康課題の身体症状」についてのデータですが、高見さんの報告では、実は疲れていて元気がないのは若い人のほうだということで、高齢者でみた結果とは全く逆となっており、やはり丁寧に実態を見ていかないといけないと感じました。職域やミドルについても関心は持っていたのですが、これまでデータがなくてあまり深められず、あらためてもう少し研究してみたいと動機づけしていただきました。

高齢者が働く動機や事情まで目を配った分析が大事だと実感

藤原さんとは実は同じ領域でいろいろな研究をご一緒させていただいています。私が今まで藤原さんから学ばせていただいたのは、やっぱり労働の持つ意味、あるいは多世代の交流です。お金目的だけで働くとむしろ健康悪化リスクが高まってしまうというお話でしたが、高齢期では、生活するうえで働かざるを得ないという方たちもおり、そういう多様性というか、その動機や事情といったところにまで目を配った分析・考察が大事だと思いました。

介護助手についての研究もたいへん示唆に富むものでした。私が着目したのは、高齢の介護助手の方たちが職場に入ったことで、現場のストレスが緩和したと回答した方が結構いらした点です。例えば、上司と部下しかいないと緊張関係が生まれやすい。それが、その間を取り持つ第三者がいると、若い人は心が軽くなりますし、上司にとっては、「私から言っておきますから」などと言ってくれて、若手につないでくれる人がいると緊張関係が和らぐというのは、いかにもありそうなことです。高齢者には、そんな役割もあり得るということを見せていただきました。

労働者協同組合はソーシャルキャピタルの受け皿になる

小島さんのお話でたいへん勉強になったのは、労働者協同組合法の2022年の施行です。今年は国際協同組合年だそうですが、世界190カ国中、日本は協同組合が多い国の中に入っているということを知った時には驚きました。私は今、日本社会関係学会の会長を仰せつかっており、この学会ではソーシャルキャピタルを研究の柱の1つにしています。協同組合は、社会をつなぎ合わせるソーシャルキャピタルの受け皿になるものとしてとても大事だと思っていましたので、この労働の分野でもそういうものがこれから育っていく法的な整備が済んだということを知って、たいへん勉強になりました。

論点1:働くことと健康の関係

小野 ありがとうございました。それでは、論点1として、働くことと健康について話を進めていきたいと思います。

特にシニアに関しては、働くにしても動機が大事だというお話が藤原さんからありました。シニアにとって働くこととウェルビーイング、生きがいとお金の興味深い関係のお話もありましたが、そのあたりについてもう少し、具体的なエピソードなどもふまえて、藤原さんにうかがいたいと思います。

元気であろうとなかろうと、仕事をすることは認知機能の低下による要介護リスクを減少させる

藤原 ウェルビーイングや健康と仕事の関係については、報告のなかで、元気な高齢者が働く場合もフレイルな高齢者が働く場合もそれぞれ、要介護を抑制したという話をしました。実際の論文ではもう少しサブ解析しています。

要介護の認定といっても、身体的なものが原因で要介護認定を受ける場合と、認知機能の低下で要介護認定を受ける場合があります。非常に興味深かったのは、元気な高齢者が仕事をした場合は、もともと元気でアクティビティが高い人ですから、身体的なものが原因の要介護認定の抑制にはあまり寄与しない一方、認知機能の低下が原因で要介護を受けるリスクは減ったことがわかったことです。

あくまで郵送調査ですので、仕事の細かな内容までは聞けませんでしたが、身体的にも元気な高齢者はいろいろな仕事を選ぶことができるので、かなり頭を使うような仕事や複雑な仕事もチャレンジできることから、認知機能の維持に寄与しているのではないかと思っています。

フレイルの人でも仕事をすれば定期的に体を使うため、要介護になることを抑制できる

フレイルな方が働く場合も、やはり身体的な要因で要介護になることを抑制できていました。フレイルの方の場合、あまり複雑なことはできないかもしれませんが、定期的に仕事をすると、規則正しい生活を維持したり、職場まで出向くことになるので、仕事自体が体を使う要因になり得ます。

どんなレベルの高齢者でも、働くことは基本的に健康に寄与しており、そういう意味で、ウェルビーイングにも基本的にはいい。ただ、やはりモチベーションが重要だと思います。働かざるを得ないような人でも、本人が意識しないのに生きがいを感じてもらえることはあります。

例えば単純な労働でも、必ず周りのメンバーや若い職員が「ありがとうございます」とか、「助かりました」とか言うようにする。特に退職後の高齢者が働くなかで最もありがたがるのが、「ありがとう」と言われることだそうです。そこで生きがいをものすごく感じると。雇用主や同僚が意識すれば、そういう機会はつくれるのではないかと思っていたところです。

小野 ありがとうございます。やっぱり働くということが健康につながるというお話ですが、働くことになったら責任を持ってその時間に行かなければいけないということが、刺激を受けるというか、1つの発端となって健康増進につながっていくという感じでしょうか。

藤原 責任のあるボランティアの方なども、自分の出番のために1週間の生活のサイクルを整えるわけです。ですので、あまり不規則な生活にならないようにしたり、深酒やたばこをやめるなどの行動変容をするようになる。引退して仕事をしないと、1日中パジャマでいるような生活になってしまいますが、仕事をすることで襟を正して規則正しい生活をすることは、特にフレイルな人などにとっては、大事なことなのではないかと思いました。

小野 メリハリがある暮らしが、定年退職後に崩れていく可能性があるということですね。まずはそれに気をつけなければいけないと理解しました。

働くこと自体はシニアだけでなく、ミドルでもポジティブと捉えてよい

小野 一方、ミドルの人たちのなかには、めちゃくちゃ働いている人もたくさんいます。高見さんの報告をみると、長時間労働やシフト勤務、あるいは夜間勤務が体に良くないというようなデータも出ています。それともう1つは、近藤さんや高見さんのスライドで、世帯年収や学歴、就業形態などと健康状態・ウェルビーイングとの関係が示されていましたが、因果関係というのを特定するのが結構難しかったりします。特に収入に関しては、体が健康じゃないから収入が低いという逆因果の可能性もある。

そのあたりについて、高見さんとしてはどういうふうに解釈されているのか、どういうふうに考えていらっしゃるのか、教えていただければと思います。

高見 JILPTで調査を行った結果、ミドルにおいても、健康格差というものが少し見えています。就業に関しては、働いている人と働いてない人を比べると、働いている人のほうが、健康状態がいいという傾向が出ました。

これをどういうふうに解釈していいかは、難しいところです。小野さんが述べていたように、両方向の因果関係が考えられて、1つは健康だから働けているところがあります。もう1つは、働くことが健康にポジティブに関係するところもあると思います。研究報告のなかで、就業と生きがいとの関係を出してみましたが、働き出すことは生きがいにプラスに影響していて、逆に仕事を辞めることは生きがいをマイナスにさせるとお話ししました。働く、働かないという選択には、いろいろな背景や要因があると思うので一概には言えませんが、就業すること自体は、シニアだけでなく、ミドルにおいてもポジティブに捉えていいのではないかと思いました。

ただしミドルの過重労働には要注意

急いで付け加えなければいけないのは、単に働けばいいというものではないということ。私は過重労働、過労死等の研究を長らくしています。過労死等の労災の認定件数は、中年の40代、50代が非常に多いことが知られています。中年だけに限りませんが、長時間労働や夜勤・シフト勤務といった、健康を損ない得る働き方に注意が必要と考えます。また、ハラスメントなども健康を壊し得る労働環境として注意すべきです。

研究報告ではまた、生活習慣によっても健康リスクが高まるとお話ししました。やっぱり年齢が上がってくるといろいろな健康リスクが大きくなってきます。そういうなかで、過重な働き方をすると、健康リスクが一挙に上がってしまうことから、やはり注意すべき年齢層だと言えます。

学歴と健康格差との関係をどう捉えていくか

健康格差は結構難しいテーマで、研究報告では世帯年収や学歴によって健康状態が違うという話をしました。健康格差がどういうふうに生じるのか。私が特に関心があるのは、健康行動です。世帯年収や学歴は社会経済的な地位とよく言われます。そうした社会経済的地位によって、お酒やたばこ、睡眠などいろいろな健康行動に違いが出て、それが先々の健康リスクに関わるのではないかということに関心を持っています。

その中で、学歴による健康格差をどう考えるかが結構難しいと感じています。学歴は、本人の能力や努力の結晶のような捉え方をされますが、親の育て方や成育環境、子の自己肯定感みたいなものも教育年数に関わってきます。そうしたいろいろなものが先々の健康にも関わってくるだろうと想像するところです。

小野 学歴をどのように解釈するかというのは非常に難しいですし、国によってもおそらく違うのだろうと思ったりもします。近藤さんの基調講演でも、職業階層別の総死亡率のデータ紹介がありました。近藤さんに少し、この学歴についてどういうふうに解釈したらいいか、聞いてみたいと思います。

学歴がライフコースの影響を捉える1つの指標であることはすでにわかっている

近藤 学歴についてわかっていることとしては、ライフコースの影響を捉える1つの指標だということです。日本でも例えば、塾に行ける家庭と塾に行かせるお金がない家庭があります。本人の学力だけで決まっているわけではなく、家庭の経済状況も実は反映しているということがわかっています。

高齢者に、「あなたが15歳当時の生活程度は、世間一般からみて、次のどれに入ると思いますか」と尋ね、5段階の中から選んでもらいました。いわゆる中の上とか中の下とか、そういう主観的な評価でしたが、ある程度、学歴と相関があり、分析してみると、子どもの頃に経済的に厳しい状況にさらされた人たちは、高齢期になってから発症するうつが多いことや、認知機能の低下が多いなど、高齢期になってからの健康状態にまで影を落としているようだということがわかってきています。学歴と高齢期のうつを見てもやはり同じような関係があります。

また、うつというのはいろいろな健康のリスクだということもわかっており、何と大卒の人は、高卒や中卒の人に比べて転びにくい、転倒リスクまで低いなんていうこともわかっています。

これはアメリカの研究ですが、高学歴の人のほうが肥満が少ないなんていうこともわかっています。その理由として、高学歴の人ほど、例えば今週中にレポートを仕上げなくてはいけないというような自分を律する場面が多く、それで自分を律するコントロール力みたいなものがその過程で育てられるのではないか、と考察されています。学歴というのはかなり総合的に、多面的に健康に影響を及ぼしているようだということがわかっています。

小野 学歴という1つの要素であるけれども、1つの要素を代表するものであって、その背景には、いろいろな社会的な事柄が複雑に絡み合って「学歴」という代理指標になっているということが言えると思います。ありがとうございました。

ミドルの時期に関しては、今、高見さんからお話がありましたが、そこからみんながむしゃらに働いて、定年退職し、シニア期に入っていくことになります。その移行期と働くことについて、小島さんからお話をうかがいたいのですが、「協同労働インターンシップトライアルプロジェクト」では参加者のマインドがかなり変わってきたというようなことを報告のなかでおっしゃっていました。そのあたりについて、もう少し印象的なケースや課題などもありましたら教えてください。

女性のほうが若いときにキャリア選択に直面したからこそ迷いなく生きている

小島 「協同労働インターンシップトライアルプロジェクト」の話の前に、少し、私自身が行った、男女の定年問題などに関するインタビューの結果についてお話しさせてください。

非常に興味深かったのが、40代後半~50代では、女性のほうが非常に生き生きとしていて、男性よりも女性のほうが迷いなく生きている様子でした。女性の方々に話を聞くと、同じ会社の方と結婚して会社を辞めざるを得なかった一方で、仕事は続けたかったので、自分自身のキャリアをどう歩むのかとても真剣に考えて転職をされた方や、常に副業をいくつもやるようにして自分を磨いている方などがいらっしゃいました。皆さん、若いときからライフイベント等自分のキャリアについて真剣に考えざるを得ない状況に直面したからこそ、今は迷いなく生きているという印象を受けました。

一方、男性は、よく役職定年や定年で元気がなくなってしまうと言われます。以前、顧問など複数の仕事を持って元気に働いている70代ぐらいの方にお会いした際、なぜこのようなキャリアが歩めたのですかとうかがったことがあります。その方は、40代前半で会社でとても嫌なことがあり、そのときに、転職などで外に出ることも難しかったので、当時勤めていた会社で仕事を続けながら、その仕事のなかでできる限り外の関係性をつくったことによって、役職定年を機に転職することができ、今に至っているとお話しされていました。

先ほどの皆さんの報告でも、若いときの健康状態の悪さというお話もありましたが、もしかしたら、そういう状況に直面したときに、この環境をどうにか脱しようとか、自分のキャリアをどうしたらいいのだろうと、それを修羅場と捉えて切り替えができた人は、長い目で見れば働きがい・生きがいのある人生につながっているのではないかという仮説を持っています。ぜひ追跡調査を高見さんにやっていただいて、このあたりを検証していただきたいなんて思っています。

一方、そこまで修羅場に直面することなく生きてきた人は、これからどうしたらいいのかという話もあると思います。労働者協同組合への参画も選択肢の1つとしてあると思いますが、やはり外の世界に出ていくなど、他流試合のような形で、様々な環境で自分を試していくといったことが、自分の人生を切り替えるきっかけになるのではないかと思います。

インターンシップトライアルプロジェクトも非常に短い期間でしたが、いつもとは異なる環境に自分の身を置いたからこそ、行動変容につなげることができたというのを私も身をもって感じました。今後のキャリアについて悩んでいる方はぜひ一歩踏み出して、違う環境に飛び込んでみるということが自分のキャリアを変えるきっかけになるのではと感じています。

ポジティブに捉えればストレスも乗り越えられる

小野 近藤さんにおうかがいします。ミドルからみんな、シニアに移っていくわけなのですが、社会疫学の視点から働くことを考えた場合、年を取ることと、ストレスというものはどういうふうに解釈していったらいいのでしょうか。

高見さんの報告にもあったように、ミドルはかなりストレスが多そうで、残業や長時間労働などでストレスがかかり過ぎているところもあります。そしてシニアになっていったときには、急に定年退職でブツッと切れてしまうこともあると思います。なだらかなウェルビーイングのある働き方にうまく持っていくにはどうしたらよいかといったような研究はされたことがありますか。

近藤 実証研究に基づいてというのではなく、今のお話をうかがいながら、前から考えていることと同じかなと思ったことがあります。

自由ですよって言われると、どうしていいかわからなくなってしまうということがあると思います。選択肢のなかで、「これが自分にとってよさそうだな」と選ぶことができた人と、「もう終身雇用だからもうここから離れないほうがいい」といって、とにかくぶら下がっていくんだとやってきた人では、おそらく、ミドルからシニアのときのキャリアチェンジへの対応が異なる。

ストレス認知理論というのがあります。同じストレスをもたらす場面でも、それを成長のチャンスと認知して、ここで自分でしっかりと考えてキャリアプランをつくろうって受け止めてやれる人がいる一方で、修羅場だと認知して何かにすがるみたいに考えてしまった人にはストレスでしかない。

ストレス研究の中では、ストレスは一定程度は必要で、全くストレスがないと低緊張になってしまうと考えます。ストレスにも良いストレスと悪いストレスがあり、それを決めるのは、その人がそのストレスをどう認知しているかだと考える。ポジティブに認知した人は、それを上手に糧にして乗り越えていきますし、それをネガティブでしかないと捉えた人は、悪い状態に落ち込んでいくというのは、実験的にも確認されている事象です。

いずれ定年退職しなければいけないときに、準備してポジティブに、前向きに受け入れる、適応していく一群がある一方、考えたくない、「なるようになる」って開き直っていても、実際そうなってみたらどうしていいかわからず翻弄されてしまったり、引き籠もってしまうなど、望ましくない対応をしてしまう人たちがいるのではないかと感じました。

小野 いずれ来るものに対して、われわれはやはり視点をうまく変えながら、キャリアも生き方も健康も変わっていくということを事前に含み置いて、未来を見ながら視点を変えていくべきだろうなと思いながら今のお話を聞いていました。

論点2:ミドルからシニアへのトランジションをどう乗り越えるか

小野 論点2では、トランジションをどう乗り越えるかということで話を展開していきたいと思います。特にミドルエイジ期には多くのキャリアの分岐点があります。それをどう乗り越えていったらいいのかということがまず1つ。また、ミッドライフクライシスという言葉もありますが、病気になったり、体調が不調になったり、家族の問題が起こったりします。報告では、中年男性がメタボに苦しんだり、女性の頭痛や不眠といった話もありました。このあたりについて、高見さんのほうから少し見解をいただきたいと思います。

クライシスに陥らないようにミドルの時期に「自分がどうあるべきか」考えてみる

高見 視聴者からもいくつか、ミッドライフクライシスについて関心があるというご意見をいただいています。これをどう定義するのか、なかなか難しいのですが、一般的には、「このままでいいんだろうか」とか、「これからどう生きていけばいいのか」というように、中年期に生き方についての壁にぶつかって悩むことだと捉えられます。

自分の周辺領域の研究では、ミッドライフクライシスがどのぐらいの人にあるのかの実証は少ないのが実情です。ただ、世間で話題にのぼっているのは確かですし、私も年齢的になんとなくわかるところはあります。また、幸福度の研究では、中年のときに幸福度が最も低くなり、高齢になるとなぜか上がるとされているので、中年期のウェルビーイングは、少し問題を含んでいるのかなと思ったりします。

先ほどの小島さんのお話については、たしかにそうかなと思います。やはり日本の会社の仕組みとして、いいところでもありますが、若いときはみんな頑張れといって差をつけない。それが、中高年になってからがっつり差がついてくる。上のポジションに上がれた人はいいけども、上がれなかったという人が、今まで頑張ってきたのは何なのかという思いになるのもよくわかります。かといって、そこから転職という気持ちにも向かないし、どうしたらいいんだろうかというふうなクライシスに陥る。

終身雇用で1回入った会社にずっと勤め続けるのが当たり前だという思いでいると、なかなかキャリアの選択を意識することはないのですが、やはりどこかで、キャリアの面で「自分がどうあるべきか」と考えるのはミドルとしてあってもいいことかなと思っています。

小野 ミドルの時期に、実はみんな悩んでいるんだということがわかるだけでも、少しほっとするかもしれません。特に女性は更年期障害などもあって体もしんどくなってきますし、そんな時期に働くのもキャリアを重ねるのもしんどい。しかし、40代、50代がお互いに「しんどいんだな」ということが少しわかっているだけでも気が楽になりますし、先ほど近藤さんがおっしゃったように、そこでどういうふうに前向きに今の事象を捉えるかということが重要になってくると思います。

藤原さんにおうかがいしたいのですが、こういったミドルエイジの状況があって、シニアエイジに向けてどういうふうに備えていったらいいのでしょうか。個人だけでなく、企業にとっても、これから高齢者がたくさん職場に増えてきます。ぜひ教えてください。

中年時代に生活習慣病のコントロールが悪いとその後の健康の落ち方も早い

藤原 ミドルエイジが50歳前後の世代とすると、たしかに、本人の健康問題が出てくるターニングポイントです。先ほどのフレイルの話ですが、われわれのいろいろな疫学調査を見ても、もうすでに6%ぐらいの方は65歳までにフレイルな状態にあったり、あるいは残りの20%ぐらいの方はもう65歳以降、急速に心身機能、ひいては生活機能が落ちていって、すぐフレイルになるような方もいらっしゃいます。

そういう方を見ていると、やはり中年時代に生活習慣病のコントロールの悪い方がそのまま落ち方も早い。そういう意味では、ライフコースに沿った健康づくりが大事だと思うのですが、よほど症状のある方以外は認識していない。

その世代は、実はそろそろ親の介護がちらついてくる世代です。例えば自分が45歳なら、親は70歳~75歳ぐらいで、まさしくフレイル・認知症のリスクが出てくる世代です。その世代の介護離職がいろいろと企業で大きな問題になっていますが、介護離職は地域の介護や自治体の高齢福祉課では解決できません。というのは、いくら家族会やセミナーをやろうが、平日の昼間に来られるのは老老介護のパートナーぐらいだからです。もっと企業の実情や企業のアイデアをもらわないと机上の空論になってしまいます。

介護離職を防ぐために、認知症や親の介護の問題を学ぶ機会をシステムとしてうまくつくっている企業はまだまだ少ない。いよいよ介護に直面した時にどうするか。最もやりやすいのは、同世代の同僚にアイデアをもらったり、メンタル面も含めてサポートし合うことだと思います。

ミドルエイジを孤立させないことも大事

内閣府の調査をみても、最も孤独なのは高齢者ではなく、ミドルエイジです。今まで日本の社会は血縁、地縁、社縁からできていましたが、社縁自体が弱くなってきている。また、この頃はあまり職場でプライベートな話がしにくい環境になっていて、下手に「おまえのところ、どうなの?」と聞くと、それだけでハラスメントみたいに言われ、結局、誰にも相談できないというようなことが起こっているのではないかと思います。

ミドルエイジが仕事面での孤立だけでなく、家庭生活でも孤立していると、企業としての生産性の低下にも寄与してしまう。ですので、新しい形でコミュニケーションが取れたり、お互いがフラットに自分の生活での困り事や将来の困り事なんかを言えるようなフリースペースをつくるなど、人工的にでもいいので、コミュニケーションが取れるような場を職場でつくっていくということがやっぱり大事かなと思いました。

小野 ミドルの時期からシニアを見据えて、孤独を解消する方法を自らどこかで探っていく必要がありますし、その手助けを企業や職場がしたほうがいいのではないかということだと思います。

小島先生におうかがいしますが、現役からシニアに移行するにあたって、これからみんなが地域に戻っていくということを考えたときに、どのぐらいニーズがあるかなどの資料があったりしますか。

一部の高齢者は自分に合う仕事が見つけられず無職となっている可能性

小島 速報になるのですが、東京圏に住む元大企業にお勤めになられていた方々が、今、どうしているかという調査結果を紹介します。あえて無職の方を対象に調査をしているのですが、年齢を経てもやっぱり自分の能力を生かしたいとか、自己成長をしたい、あるいは周囲の人たちと楽しく働きたいといった意欲が強いということは明らかになっています。

続いて、「働きたいですか」と尋ねると、このデータを見たときに私は残念だなと少し思ったのですが、「働きたくない」という方が7割ぐらいいらっしゃいました。おそらく、大企業に勤めていた方々なので少し経済的な余裕があるということだと思うのですが、働きたくない方が多いのです。一方、「再就職をしたことは過去にありますか」と聞くと、ほぼ半分ぐらいの方が「再就職をしたことがあります」と回答されています。特に男性の方は約半数がそう回答しています。おそらく、仕事はしたかったのに、うまく自分に合う仕事が見つからなくて、無職の現状に至るというところなのかなと思います。

仕事ではなく、ボランティアをやっているのかなともちょっと想像したのですが、あまりボランティアもやっていないというような結果も出ていて、ボランティア活動に参加したことがあるという方は全体で4割ぐらいでした。

このデータを紹介させていただいたのは、うまくキャリアシフトができないまま、勤め先を退職してしまうと、仕事やボランティアもしないことになりかねないと思ったからです。定年前後のキャリアシフトに関する企業や自治体からの支援が必要だろうと、このデータを見て思っているところです。

シニアと現役をつなぐ秘訣はコーディネーターと謙虚な姿勢

小野 先ほど藤原さんの報告の中で介護助手のお話がありましたが、シニアの方が入られる職場には若い世代からミドルまでいろいろいらっしゃると思います。シニアが現役の世代の人たちに嫌がられずに、若い世代と交流できる秘訣みたいなものはありますか。

藤原 放っておくと、おそらく世代って交じり合わないと思います。地域で例えばサロンをやりますといっても、誰かがコーディネートしてマッチングしないと、高齢者は高齢者で固まり、子どもは子どもで固まってしまいます。誰がコーディネートするかということが1つ。

もう1つは、やっぱり高齢者の環境認識です。職場というのは、いい意味で現役世代が主人公です。あくまで高齢者はお助けであって脇役であるというのがあるべき姿だと思います。「職場というのはあなた方高齢者のためにあるんじゃないですよ」、あるいは「会社を助けるためにやるんですよ」「ボランティア気分で来てもらっちゃ駄目ですよ」というようなことを、言葉は選びますが、われわれも機会があったら言います。

自治体の高齢福祉課は、高齢者が頭を下げるんですよというようなことは言いませんが、受け皿となる施設なり、あっせんする方々は仕事ですので、それを言えるところがあるかと思います。高齢者には、それを理解したうえでもう一度「仕事」の世界に飛び込んでもらうわけですが、そこで必ず言われるのは、職場でうまくやるためには「どういう資質が大事か」ということです。

よく私たちも、どういう能力のある高齢者がどういう職場に適していますかという質問を受けます。企業によっては、認知機能や体力を測定して、それでこの人は働いてもらっていいかどうか決めたいというようなことをおっしゃるのですが、非常に横着な話だと思います。一番大事なのは、若い人と一緒にやってくれるかどうか。職場に入るときに、仕事というのは誰が主人公で、誰のためにやるのかということをはっきりわかってもらうことが大事です。初めの共通理解の醸成をしっかりやれば、逆に地域の活動に比べると交通整理しやすいと思います。

小野 ミドルからシニアへの意識のトランジションは難しいんだなと思いました。働きたくないという人がそんなに多いんだと思った一方、日本は世界的にみて、高齢者の就業率は高かったりします。働くことが健康につながるということが今日の1つの結論でもありますので、すべての世代で働くことがウェルビーイングにつながるということを実現していくにあたって、もう少し何かを変えていかなければならないだろうなと思っています。

論点3:健康と労働をつなぐ政策の可能性

小野 最後の論点として、健康と労働をつなぐ政策の可能性ということで、健康格差を是正するために企業、個人、社会、政策は何ができるのか、議論していきたいと思います。実は労働の分野では、健康については生物学的なところまで入り込んでやっているわけでもなく、なかなか難しい分野だと思っていたりします。

どういうふうにサポート体制を整えていったらいいのか、高見さんと近藤さんに政策提言的なところをお話しいただければと思います。

ミドルの健康確保に向けて企業は何ができるか

高見 ミドルの話で言うと、過重労働を防止するのがまず大事な政策だということは、最初に申し上げたいと思います。生き生きと働くことも大事ですが、その前に、まず最低限の健康確保に向けて、社会、企業が取り組むことが大事です。

そのうえで、生き生きと働くということですが、やっぱりミドル以降だと健康面でいろいろ出てきます。もちろん個々人で日々の生活習慣をちゃんとするというのは大事ですが、企業は何ができるかということです。働く人が健康であるということは、企業にとってもメリットがあるということの理解を広げることがまず必要です。逆に言うと、労働者の健康が悪いと、企業にとってもよくない。

研究の分野でよく、アブセンティーイズムとかプレゼンティーイズムと言われますが、健康が悪ければ、休まざるを得ない人が出たり、もっとひどくなれば離職、退職につながる。また、会社に来ているけれども、仕事のパフォーマンスが下がることがある。そうした場合、労働者だけではなく、企業にも損失は大きいですし、社会全体の損失にもなる。だから、労働政策や社会政策でも、健康増進に取り組んでいかなければならないと思うところです。

休暇取得の義務化や健康経営の促進は良い先例

小野 近藤さんの著書には、個人にアプローチをするよりも、環境を変えたほうが健康増進にはいいのではないかというようなことが書かれていました。特にそのあたりについて何かお考えがあれば教えてください。

近藤 象徴的な事件だと思ったのが、かつては有給休暇を取らずにガリガリ働いている社員が立派だみたいな文化が日本の多くの企業にあったのが、年5日の年次有給休暇の取得義務がつくられるなど、環境が変わった途端に、全く雰囲気が変わったことです。政策や規制の絶大なインパクトを感じました。

もう1つ、この間、具体的に動きが出ているなと感じるのが、健康経営です。最初は、言葉だけで終わるのかなと見ていました。実際にそれに熱心に取り組む企業が現れて、そうした企業に聞くと、「あれで職場の雰囲気がよくなりました」とのことでした。きれいなデータがあるわけではないのですが、健康経営に関わっている企業の方のなかでも、「企業にとってもメリットがある」と言う方が増えていると感じています。企業の取り組みとしてできることはいっぱいあると思います。

また、中小などの余裕がない企業でも健康経営の取り組みが進み始めたということを、ある都道府県の方に聞きました。どうしてですかと聞くと、健康経営に取り組んでいると入札で加点されるので、そういう動きが広がっているようだということでした。行政にもできることがあるんだなと再認識しました。

働く、学ぶといった高齢者支援には行政と民間をつなぐ機能が必要

小野 藤原さんは特に地域のことについてよくご存じでいらっしゃいますが、健康格差を是正しつつ、シニアがウェルビーイングを高めて働いていくということについて、政策的な面からどのようなことが考えられると思いますか。

藤原 中規模、大規模レベルの自治体になってくると、高齢者の支援をしている部局も、元気な高齢者向け、普通ぐらいのフレイルな人向け、要介護者向け、のようにかなり縦割りになっています。さらに、働くとか、学ぶとかいったようなことになると、従来の自治体の高齢福祉課では所管外になってしまい、限界がある。縦割りを崩すには、よっぽど気合の入った首長や部課長が頑張らないと無理だと思います。

となると、やはり、例えば就労に関しても、民のほうから準備をしていくということが大事かなと思います。兼業・副業の推進やSDGs(持続可能な開発目標)・ESG(環境・社会・ガバナンス)の企業の取り組み、人口減少による現役の不足などから、追い風の状況にあると思います。ただ、実際、高齢者とすぐに企業が巡り会えるかとなると、多くの企業はどこにどういう高齢者がいるかわからない。そこを一番把握しているのはやはり行政の高齢支援をしているような部局なので、そこをつなげる必要がある。

企業にとって、高齢者がどんな仕事ができるのかが最も不安なところだと思いますが、そのためには、高齢者のできそうなことを切り分けることができる地域のエキスパートも必要ですし、キャリアコンサルタントのように、企業の視点に立ってやってほしいこと、やってもらいたいことというものを交通整理する人も必要で、専門職の中でも、産業界と地域レベルで連携ができるところがあるかと思います。

ミドル・シニアの活躍に投資するメリットへの理解浸透が企業でも不十分

小野 小島さんにお聞きします。結構いろいろな仕掛けを考えて、自治体と一緒に事業を計画してやられていたりすると思うのですが、健康と労働、ミドルからシニアにつなげていくにあたって、どういうシステム、仕組みをつくるのが有効でしょうか。

小島 まさに企業と地域をどう結びつけるかというところが、意外とできるようで難しいところがあります。おそらく、その1つの理由が、ミドル・シニアが活躍することに対して投資をすることのメリットに対する理解が、企業の中で十分にされていないということだと思います。

私もいろいろなところでお話をさせていただいていますが、特に大企業の方々の理解を得ることが難しい印象を持っています。どうしても投資対象は若者のほうになります。ミドル・シニアが地域と企業をつなぐことで、その橋渡しとして活躍することが企業の本業にとってもメリットがありますし、地域の担い手不足の解消にもつながります。また、健康経営の面でも非常にメリットがあるということのデータが蓄積され、事例ができてくれば、この動きは広がってくるのではないかと思います。

小野 最終的な着地点としては、自分が住んでいる地域で何らかの活動をしていくというのが一番いいんだろうなと思っています。近藤さんからもお話があったように、企業は労働者に高いパフォーマンスを求めるよりも、健康経営をやったほうが、結局、パフォーマンスは上がるんじゃないか。企業にとって自治体と組んで地域の活動をやることは利益につながらないから難しいかもしれないけれども、長い目で見たら、それが結局は三方よしの経営になっていくのかもしれないなと思って聞いていました。

最後に近藤さんに少し総括的なことをうかがいたいのですが、健康格差の縮小やウェルビーイングの向上に向けて、優先的に取り組むべき政策・対策というものがありますか。

現状を「見える化」して政策につなげる

近藤 2つのことに絞って述べたいと思います。

国としても健康格差の縮小を目指すとの政策が、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針である「健康日本21」の第2次に載ることになった理由は、健康格差が見えるようになったからです。見える前は、日本は今まで格差が小さい国だったから健康格差も大したことないと言われていました。しかし、いざきちんと調べてみると、低所得者のほうが、高所得者より5倍もうつが多いなどという状況が見えてきて、これは放置してはまずいという合意が形成されました。

今、職域における健康格差が見えるかというと、データを取る仕組みがありません。まずは、国が定期的にデータを取る仕組みをビルトインして、「見える化」することが、優先度が高いと思います。

もう1つですが、労働者協同組合はいろいろな問題解決の可能性を秘めていると感じました。企業側が「この人は使える」「この人はちょっと心配」とかいうことを個別にやるのは大変です。企業として労働者協同組合と契約して、「この業務をよろしく」と投げるだけでいいとなれば、労働者不足もありますので、需要はかなりあるのではないかと思います。

協同組合は、仕事を請けたからには仕事をちゃんとしなければいけないので、組合のなかで人選をきちんとすることになります。全企業にOB、OGの職種別の労働者協同組合をつくってもらったり、それをまた企業化するようなムーブメントが各市町村でできたら、かなりいろいろな問題の解決につながるのではないかと感じました。

おわりに

小野 最後に、登壇者の皆様に一言ずついただきたいと思います。ウェビナーを見ていただいた方の中で多くあがった関心事項があり、特に高齢者のシングル、単身世帯が増えていくなかで、生涯、健康でいるためにどのような対策をしたらいいでしょうかというものでした。最後にお話をいただくときに、何かメッセージを加えつつお話しいただけたらと思います。

中年だからこその良い面もある

高見 中年については、ミッドライフクライシスなど、ネガティブに言われることがありますが、何でそんなに悪いことばかり言われるのかなと思います。考えてみれば、加齢というものは、生まれてからずっと続いている現象で、中年になって何かが急激に落ち込むものではない。中年は、その健康面ばかりにフォーカスしてネガティブに捉えるべきものではない。

むしろ、中年だからこそ、自分自身をよくわかってくるといういい面もありますので、新しい可能性を広げて、一企業の中でのキャリアだけでなく、いろいろなことをやってみるというのは大事だということを、あらためて先生方のお話を聞いて考えました。

小島 私自身も皆様のお話をおうかがいして、たくさんの気づきを得させていただくことができました。シングルに関する質問が来ているとのことですので、少しだけ補足すると、日本総合研究所で、ミドル・シニアの未婚者のキャリアに関するアンケート調査結果のレポートを出しています。それによると、定年を問わず長く働きたいミドル・シニアの未婚者の方というのは2人に1人いらっしゃいます。やはり働くということが、つながりや働きがい、生きがいみたいなものにもつながっていくのではないかと思います。

また、将来の恋愛や結婚についての願望を尋ねている調査もあり、全体の3割弱がそういった願望もあるとの結果も出ています。ぜひこちらのレポートもご覧いただければと思います。

シングルでもネットワークが豊かな人はウェルビーイングが高い

藤原 シングルの方の問題ですが、われわれが高齢者の孤立の研究をしても、単身であるということ自体が何となくリスクのように思われるのですが、必ずしもそうではありません。諸条件を調整しても、単身である方であっても外部とのネットワークが豊かであったり、いろいろな活動をされている方はむしろ、家族で住んでいる方よりもクオリティ・オブ・ライフが高いとか、ウェルビーイングが高いといったことも多々あります。

ミドル・シニアにしても、むしろ同居家族以外にいろいろなネットワークを張るということが大事ですし、そういった機会をつくっていくべきだと思います。今までは定年まで1つの会社で思いっきり没頭しろというような風潮でしたが、あちこちよそ見して、いろいろなところに顔を突っ込むのが当たり前ですよというような風潮になってきたので、例えばシングルの方であっても、様々なフォーマル・インフォーマルな活動に関与し、必ずしも単身であることを引きずる必要はないと思いました。

これからは生き方の複線化の時代に

近藤 大きな法則やトレンドを捉えて考えることが大事ではないかと、今日の話を聞きながら感じました。ミドルのクライシスについて高見さんも紹介していましたが、幸せだと答える人の割合を調べていくとミドルが最も少なくて、実はその後は年を取るほどウェルビーイングが高まっていくということが世界中で確認されています。ですので、ミドルの方、心配しないでください。これから幸せになります。

今までは、若いときは勉強して、ずっと働いて、その後は定年退職して10年ぐらいするとお迎えが来るという時代でした。今は、定年退職が65歳としても、その後、35年間、人生があります。このフォーラムを聞いているような人たちは、もうだいたい半分以上が90歳まで生きる時代です。ですから、もう考え方を変えないといけないというのは明らかで、これからは生き方が複線化していく。同時期にいろいろなことをやって、そのなかで自分はこれが楽しいというものを選んでやっていくような時代に向かっているというのは、間違いないと思います。

気づいてみたら、私も今、兼業・副業、収入を伴わないボランティア活動など含めて、8つの仕事や役割を持っています。その時々で、楽しいところにこっそりとウエートをかけてやっているのですが、同時期にいろいろやっているからこそできる。皆さんもぜひ、いろいろな仕事や役割を持っていただきたいと思います。また、そういう生き方を共有することで、ますますそういうトレンドが大きくなっていくと思いました。

小野 健康格差社会とミドル・シニアのウェルビーイングについて、登壇者の皆様と新しい発見がたくさんある面白いディスカッションができました。まだいろいろ話し足りないところがたくさんありますが、また、こういう機会をつくりたいと思っております。本日はどうもありがとうございました。

プロフィール

小野 晶子(おの・あきこ)

労働政策研究・研修機構 理事/統括研究員

民間企業を経て大学院修了後、2003年日本労働研究機構(現JILPT)に入職。主任研究員、統括研究員を経て2023年10月より現職。専門は労働経済学。非正規雇用(パート、派遣労働等)、NPO、ボランティアといった多様な働き方、生涯キャリアの研究。労働政策審議会雇用対策基本問題部会、同労働力需給制度部会委員、他。近著は『企業で働く人のボランティアと社会貢献活動─パラレルキャリアの可能性─』労働政策研究報告書No.225(2023年)。