趣旨説明 『つながらない権利』とは何か?──類型整理と本フォーラムの目的

-

- 山本 陽大

- 労働政策研究・研修機構 主任研究員

- フォーラム名

- 第134回労働政策フォーラム「ICTの発展と労働時間政策の課題─『つながらない権利』を手がかりに─」(2024年8月30日-9月5日)

- ※所属・肩書きは開催当時のもの

- ビジネス・レーバー・トレンド 2024年12月号より転載(2024年11月25日 掲載)

私からは、本フォーラムの趣旨について簡単に説明したいと思います。本フォーラムのタイトルにもある情報通信技術、いわゆるICTが近年飛躍的な発展を見せていることは論をまたないところです。通信速度はますます高速化・安定化し、通信容量は大容量化する一方、PC、スマートフォン、タブレットなどのデバイスは軽量化し、かつ社会への普及が進んでいます。さらに、AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)といった新たな技術も登場し、すでにさまざまな分野での活用が進んでいます。

そして、このようなICTの発展は当然のことながら、雇用社会ないしわれわれの働き方に対しても影響を及ぼさずにはいられません。このような影響はすでにさまざまな形で生じていますが、その1つとして、労働者がanytime, anywhereいつでもどこでも働けるということがあげられると思います。

ICTがもたらすメリットとデメリット

メリットは労働者にとって都合の良い場所や時間で働けること

いつでもどこでも働けるということは労働者にとってメリットも少なくありません。とりわけ、育児や介護などを抱えている労働者にしてみれば、例えばテレワーク・在宅勤務のように、自分にとって都合の良い場所でICTを活用し、ライフイベントに合わせた時間に働けるということは大きなメリットでしょう。

また、そのような事情を抱えていなくとも、決められた場所や時間以外でも、自分自身の都合に合わせて働けたほうが、より効率的で生産性の高い仕事ができるという人もいるかもしれません。

デメリットは労働時間と生活時間の境界を曖昧にすること

一方で、ICTが発展した現代では、労働者が情報端末を通じて上司や同僚、部下、さらには顧客、消費者から、24時間、仕事上の指示や連絡を受けうる状態に置かれるというリスクが存在します。このことは、本来働くべき時間である労働時間と、それ以外の本来プライベートの時間である生活時間との境界を曖昧なものにし、働き過ぎやそれに至らないまでも、デジタルでつながっていること自体による負荷やストレスの原因となり得るものと言えます。

総じて言えば、ICTの発展というのは、労働者にとっての新たな健康リスクとなる可能性は決して否定することができません。そして、このような観点からICTの発展をみたときに、国内外の労働政策あるいは労働法政策においてまず注目されているのが「つながらない権利(right to disconnect)」と呼ばれるものです。

つながらない権利を取り巻く日本の状況

2021年のテレワークガイドラインで問題点などを記述

それでは、日本ではこの問題への対応は現状どうなっているのでしょうか。この点については、まず2021年に改訂されたいわゆるテレワークガイドラインの中で、この問題に関する記述がみられます。すなわち、このガイドラインは、テレワークについて、業務に関する指示や報告が時間帯にかかわらず行われやすくなり、労働者の仕事と生活の時間の区別が曖昧となり、労働者の生活時間帯の確保に支障が生ずるといったおそれがあることに注意する必要があると述べたうえで、テレワーク時における長時間労働対策として、時間外におけるメール送付の抑制やシステムへのアクセス制限などを挙げています。ここでは、つながらない権利というキーワード自体は用いられていませんが、問題意識としては、私がこれまで述べたところと通底しています。

もっとも、つながらない権利の議論の射程というのは、本来、必ずしもテレワークの局面に限られるものではありませんし、このテレワークガイドラインはあくまでガイドラインなのであって、それ自体が企業、使用者に対して何らかの法的な拘束力を持つものではありません。

2022年7月の厚労省検討会の報告書で「つながらない権利」が登場

一方、日本では2022年7月に、「これからの労働時間制度に関する検討会」の報告書が厚生労働省から公表されており、この中では明確に「つながらない権利」というキーワードが登場しています。すなわち、そこではICTの発達に伴い働き方が変化してきているなかで、心身の休息の確保の観点、また業務時間外や休暇中でも仕事と離れられず、仕事と私生活の区分が曖昧になることを防ぐ観点から、海外で導入されているいわゆるつながらない権利を参考にして検討を深めていくことが考えられると述べられています。

これを読む限り、労働政策あるいは労働法政策としてのつながらない権利をめぐる検討というのは、日本ではまさにこれからという段階にあると言えるでしょう。これに対して、海外に目を向けると、つながらない権利というのは、まずヨーロッパにおいて法制化の動きが活発にみられます。

つながらない権利を取り巻く海外の状況

2016年にフランスがつながらない権利を法制化

口火を切ったのはフランスで、フランスは2016年の労働法典の改正によって、世界に先駆けてつながらない権利を法制化しました。昨年(2023年)、ユーロファンドが取りまとめたレポートによれば、現在、EU加盟国の中では、フランスを含めて8カ国においてつながらない権利に関する法的ルールが整備されているということです。

近年ではEUやオーストラリアといった国で法制化の動き

また、欧州連合という意味でのEU自身も、2021年に立法機関にあたる欧州議会がつながらない権利に関する指令案を公表していて、EUレベルでの法規制の動きというものもみられるようになっています。さらに最近では、ヨーロッパだけではなく、アメリカやカナダの一部の州、あるいはオーストラリアといったアングロサクソンの国々においてもつながらない権利を法制化し、あるいはそのための法案を取りまとめるといった動きが出てきています。

それでは、一言につながらない権利を法制化するといっても、これらの諸外国では具体的にどのような法規制が整備され、あるいはされようとしているのでしょうか。外国法をみると、例えば労働者はつながらない権利を有すると法律に書けばそれで問題は解決するといった単純な話ではないということがよくわかります。

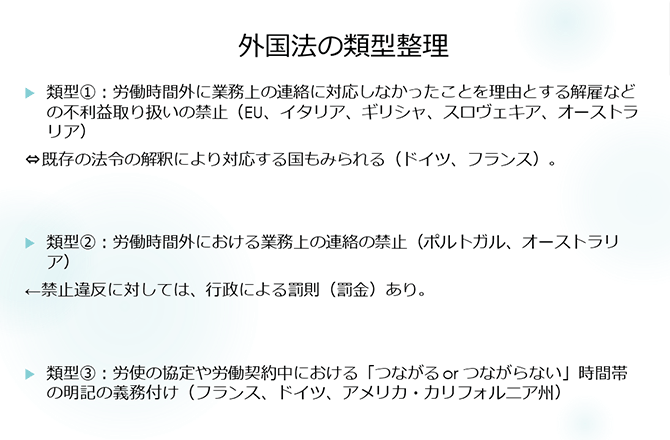

外国法の類型整理

第1類型は不利益な取り扱いを禁止

欧米諸国の法制や法案から、つながらない権利に関する法規制というのはどのようなものがあり得るのか、大まかにその類型を整理してみることにしましょう。まず1つ目の類型として挙げられるのが、労働者が労働時間外に業務上の連絡に対応しなかったことを理由に、使用者が解雇や懲戒処分などの不利益な取扱いを行うということを法律によって禁止するというものです(シート1)。

これは先程のEU指令案でも提案されているルールですが、いくつかの国では法律上このようなルールがすでに整備されています。また、このようなルールを明確に定めていない国であっても、既存の法律の解釈によって同様の結論を導いている例もみられます。例えば、労働者が労働時間外に業務上の連絡に対応しなかったことを理由とする解雇のケースでは、その国の解雇に関する法規制を適用し、当該解雇を違法あるいは無効とするといった具合です。このような対応をしている国としては、ドイツやフランスなどが挙げられます。

第2類型は労働時間外の連絡を禁止

また、2つ目の類型として挙げられるのは、使用者が労働者に労働時間外に業務上の連絡を行うこと自体を法律によって禁止してしまうというものです。このような規制としては、ポルトガルやオーストラリアにおいてみられるところですが、いずれの国でも禁止に違反した使用者に対しては、行政により罰金が科され得ることになっています。

第3類型は具体的な時間帯を明記することを義務化

続いて、3つ目の類型として挙げられるのは、使用者に対し、労働組合や職場の従業員代表との間で結ぶ労使の協定、あるいは労働者との間で結ぶ個別の労働契約(雇用契約)の中で、何時から何時までがつながっているべき時間帯で、逆に何時から何時までがつながらない時間帯であるのかということを明確に定めるよう、使用者に義務付けるというものです。このようなルールは、フランス法あるいはドイツ法にみられますが、今年2月にアメリカのカリフォルニア州の議会に提出された法案の中でも、この第3類型の規制が提案されています。

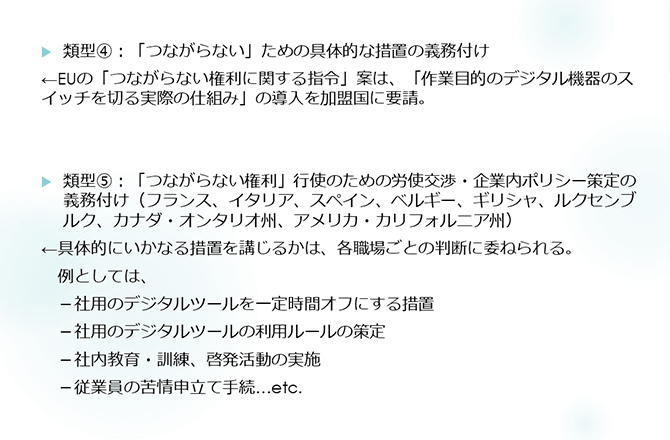

第4類型は法律の中で具体的な措置を定める

さらに、4つ目の類型として挙げられるのは、法律自体の中でつながらないための具体的な措置を定めたうえで、それを講じるよう使用者に対し義務付けるというものです(シート2)。

実は海外では、この第4類型を導入している国はいまだみられないわけですが、現在EUで提案されている指令案の中では、各EU加盟国が「作業目的のデジタル機器のスイッチを切る実際の仕組み」を導入するよう使用者に義務付けるべきことが提案されています。

第5類型は企業内ポリシーの策定を義務化

そして最後に5つ目の類型として挙げられるのは、労働者がつながらない権利をきちんと行使できるようにするための措置について、労働組合や職場の従業員代表との間で交渉を行い、あるいは当該企業内でのポリシーを定めるよう、使用者に対して義務付けるというものです。フランスをはじめ、つながらない権利を法制化している欧米各国の多くで採用されているのが、この第5類型です。

先程の第4類型とは異なって、この第5類型の規制の下では、つながらないために具体的にどのような措置を講じるのかという点については、労使の交渉などを通じて職場ごとの判断に委ねられるということになります。したがって、その内容というのは非常に多様であり得るわけですが、実際の例をみると、例えば会社のサーバーなどを一定時間オフにするといった、いわばハード面での措置のほか、労働時間外は同僚や部下にメールを送らないよう労働者に義務付けるなど、会社のデジタルツールの利用ルールを定める、あるいはつながらない権利に関して、労働者、とりわけ管理職に対して教育訓練や啓発活動を行う、さらにはつながらない権利を侵害されたと考える労働者が、使用者に対して苦情申し立てを行うことができるよう、社内での手続きを定めるなどといった、いわばソフト面での措置も定められているようです。

ここで挙げた第1から第5の類型というのは、必ずしも相互排他的なものではなく、多くの国で2つないし3つの類型が並存していますが、つながらない権利というのは、おおむね今見た5つの類型に整理することができるように思われます。

つながらない権利実現に向けた課題

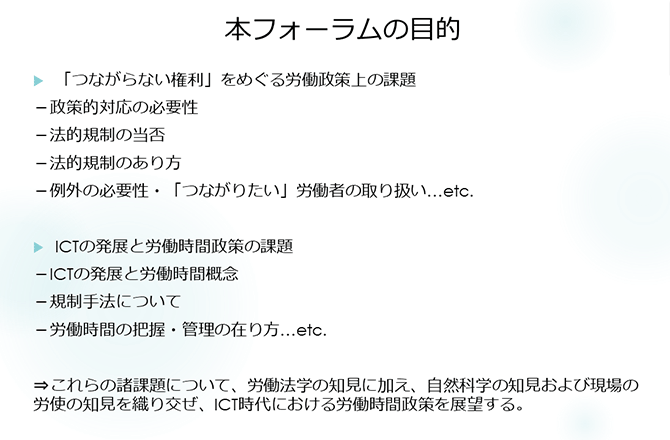

観点①つながらない権利をめぐる労働政策上の課題を検討

このような外国法の状況も踏まえて、本フォーラムにおいてわれわれが議論したいと考えているのは、大きくは2つのテーマについてです。1つは、日本でつながらない権利を実現するためには、労働政策上どのような課題があるかという点です(シート3)。

この点については、そもそも日本でつながらない権利について政策的な対応が必要なのかというレベルでの検討が必要となるでしょう。先ほど諸外国の第1類型の規制のところでみたように、もし既存のルールの解釈やあるいはその他の政策によって問題に対処できるのであれば、つながらない権利についてわざわざ検討する必要はないと言えるのかもしれません。

また、もし仮に政策的対応が必要であるとの前提に立ったとしても、つながらない権利について法的な規制を導入する必要があるのか、それとも、例えば政府がガイドラインを定めるといった法規制以外のアプローチで対応すべきかは、別途検討すべき課題と言えます。日本でもすでにみたように、テレワークに関してはガイドラインが策定されていますが、諸外国でも、例えばアイルランドのように政府がつながらない権利に関する行為準則を定めて、企業に対して自主的な遵守を求めるといった対応をしている国もみられるところです。

具体的にどのような対策を講じるかが最も重要な課題に

そして、さらに法的規制を導入するとした場合、具体的にどのような規制とするのかという点は最重要課題となります。先ほどみたように、比較法的にもつながらない権利に関する法規制というのは、さまざまなバリエーションがあるわけですが、わが国に適した法規制のあり方を模索するにあたっては、労働時間法制を含めた日本の労働法体系全体や、あるいは労使関係のあり方なども視野に入れながら検討する必要があるでしょう。

しかし、その際には同時に、このような法規制の例外を設けておく必要はないかという点についても考えておく必要があるように思われます。諸外国を見ても、緊急時のような一定の局面や、あるいは業種・企業規模などによってはつながらない権利に関する法規制を例外的に適用しないといった国もみられます。

また、この点に関連してICTによって常につながっていたいという労働者をどうみるかという問題もあります。冒頭で申し上げたように、常につながっていることによって、自分は効率的・生産的に仕事を進められると考える労働者もおそらく一定数いるわけで、そのような人にとってはつながらないことこそが、むしろストレス要因になってしまう可能性もあります。こういった労働者個人の志向を立法政策においてどの程度すくい上げるべきかということも、つながらない権利にとっては重要な検討課題と言えるでしょう。

観点②ICTの発展と労働時間政策の課題を検討

また、本フォーラムにおけるもう1つのテーマとしては、つながらない権利の問題を超えて、ICT時代における労働時間政策の課題という、より幅広い観点からも議論したいと考えています。

この点、より原理的あるいは理論的な問題としては、労働者がデジタルで使用者などと常につながった状態に置かれている場合に、従来の日本の労働法、とりわけ労働基準法が規制対象としてきた労働時間という概念と一体どのような関係にあるのかということを検討しておく必要があるでしょう。

また、仮に労働基準法の適用は問題とならないとしても、労働者が常に使用者とつながっている状態が労働者の健康にとってのリスク要因となり得るのであるとすれば、つながらない権利のみならず、その他の規制メカニズムによる労働者の健康の管理保護のあり方を模索すべきとの議論もあり得るように思われます。このことは、先ほどみたように、つながらない権利の規制自体、多様で絶対的なものはないということに照らせば、なおさらと言えるでしょう。

使用者側の労働時間の管理も課題に

さらに、ICTが進んだ現代においては、労働者の労働時間を使用者がどのように把握し、管理すべきかという問題もあろうかと思います。

技術の発展は、使用者をして労働者の労働時間の把握を従来に比してより容易にする側面がある一方、厳格な管理というのは、技術の発展によってせっかく可能となった労働者の働き方の柔軟性を阻害し、さらにはプライバシーを侵害する恐れも全く否定することはできません。

この相克をどのように調整するかという点も、現代における重要課題ということができるでしょう。かくして、このフォーラムの趣旨目的というのは、これらの諸課題について、労働法学の知見に加えて、政策形成にとって不可欠なエビデンスとして、自然科学の知見および現場の労使の知見をも織り交ぜ、ICT時代における労働時間政策を展望するということにあります。

プロフィール

山本 陽大(やまもと・ようた)

労働政策研究・研修機構 主任研究員

同志社大学大学院法学研究科博士課程(後期課程)修了。博士(法学)。最近の主な著作に、『注釈労働基準法・労働契約法第1巻』(有斐閣、2023年)〔共著〕、『第四次産業革命と労働法政策』(労働政策研究・研修機構、2022年)、『現代ドイツ労働法令集』(労働政策研究・研修機構、2022年)〔共著〕、『解雇の金銭解決制度に関する研究』(労働政策研究・研修機構、2021年)等がある。