労働基準法が適用される労働者以外の就業者への強制適用拡大については「引き続き議論が必要」と指摘

――厚生労働省「労働保険制度の在り方に関する研究会」の中間報告書

国内トピックス

労災保険制度の現代的課題を包括的に検討することを目的として実施されていた厚生労働省の「労災保険制度の在り方に関する研究会」(座長:小畑史子・京都大学大学院人間・環境学研究科教授)は7月30日、中間報告書を公表した。報告書は、労働基準法が適用される労働者以外の就業者にも強制適用を拡大するかとの論点について、委員の意見が分かれたことに加え、保険料を誰が払うかといった課題もあることから、「なお、多くの議論の余地がある」とし、「専門的な見地から引き続き議論を行う必要がある」と指摘。家事使用人に労災保険法の強制適用とするかどうかに関しては、労働基準法が家事使用人に適用される場合には、「強制適用することが適当と考える」とした。

制度全体を「適用」「給付」「徴収等」の3分野で議論

労災保険制度は、業務上の災害発生に際し、事業主の災害補償責任の履行を確保して労働災害に対する労働者の保護を図るとともに、事業主の負担を軽減する目的で、1947年に制定。制定後も、働き方の多様化や行政改革などに対応し、たびたび給付の充実等の見直しが行われてきた一方で、労災保険制度全体の検証はこれまで実施されてこなかった。

厚生労働省は2024年12月から、「労災保険制度の在り方に関する研究会」を開催し、現行制度の検証や役割、労災保険制度を取り巻く環境が常に変化を続けている状況をふまえた今後のあり方について検討を実施してきた。本研究会はこれまでに8回行われ、今般の中間報告書は、「適用関係」「給付関係」「徴収等関係」の3分野について、それぞれ議論された内容と結果についてまとめている。

〔適用関係に関する議論〕

労災保険法は、労働基準法の適用対象である労働者を保護の対象とし、当該労働者を使用する事業を適用事業(強制適用の対象)としている。また、強制適用の対象とならない者については、「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律」(1965年法第130号)により、業務の実態や災害の発生状況等からみて、労働者に準じて保護すべき者と判断される場合に、特別加入制度を設けている。

特別加入制度には第1種(中小事業主等)、第2種(一人親方その他の自営業者・特定作業従事者)、第3種(海外派遣者)の3類型があるが、このうち第2種については2020年に加入対象となる業種・職種が一部拡大されたほか、2024年11月には「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」に伴い、フリーランスについても広く対象者となっている。

こうした同法の適用状況をふまえ、報告では、①強制適用の範囲②家事使用人への災害補償責任および労災保険法等の適用③暫定任意適用事業④特別加入制度――の4点について整理している。

強制適用の拡大は労働基準法との関係や保険料負担のあり方も含め議論

「強制適用の範囲」については、労働基準法が適用される労働者以外の就業者にも強制適用を拡大するかとの論点に関して、「将来的に検討課題とし得るとの意見と慎重に検討すべきとの意見に分かれた」と報告。また、拡大する場合、当該就業者には使用者に当たる者がいないことから保険料を誰に負担させるのかについて「発注者やプラットフォーマーに拠出させることも検討し得る」や「当事者間の契約の自由に委ねるべき」などの意見に分かれたとしている。

こうしたことから、強制適用の拡大には「多くの議論の余地がある」と指摘。また、労働基準法上の「労働者」に関する概念の議論が、本研究会に先行して開催された「労働基準関係法制研究会」(座長:荒木尚志・東京大学大学院法学政治学研究科教授(当時))などで実施されていることから、そうした議論もふまえつつ、「労働基準法との関係も含めた労災保険制度の位置づけと保険料負担の在り方も含め、専門的な見地から引き続き議論を行う必要がある」としている。

家事使用人に労働基準法が適用される場合は労災保険法の強制適用に

「家事使用人への災害補償責任および労災保険法等の適用」については、家事使用人への労働基準法の適用が労働政策審議会労働条件分科会(分科会長:山川隆一・明治大学法学部教授)で別途議論されていることを受けて、仮に同法が適用される場合に、同法第8条に規定する災害補償責任や、労災保険法の強制適用とするかを論点として提示。議論の結果、「使用者である私家庭の私人は同法に定める災害補償責任も負うことが適当であり、労災保険法を強制適用することが適当と考える」とした。なお、この場合には、労災保険法等を私家庭の私人に適用することにあたり、履行確保の可能性等の運用上の課題を検討する必要性も示している。

「暫定任意適用事業」については、農林水産業のうち小規模な個人経営の事業が「暫定任意適用事業」として強制適用の例外とされる(ただし、労働者の過半数が労災保険への加入を希望する場合は強制適用になる)ことを受け、そのあり方を検討。

労働実態を把握する手段も多様化し、すでに労災保険に加入している暫定任意適用事業においても重大事故が散見されるなど、保護の必要性が高まっていることをふまえ、「農林水産省とも連携の上、順次、強制適用に向けた検討を進めることが適当」としている。なお、この場合には、「農林水産事業者の理解に加え、これまで適用上の課題とされてきた事業者の把握や、保険料の徴収上の課題がどの程度解決されつつあるのかの具体的な検証が必要であり、また、零細な事業主の事務負担の軽減等も十分に配慮する必要がある」としている。

特別加入団体の承認・取り消し要件は法令上にも明記

「特別加入制度」については、現行の労災保険法および「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」において、第2種の対象である一人親方等または特定作業従事者が加入する団体(特別加入団体)を事業主とみなし、加入者を労働者とみなす規定が設けられている。これをふまえ、特別加入団体が災害防止に関する取り組みを担うことができるか、それを義務づけることができるか議論したところ「複数の意見がみられた」と言及。

すでに特定フリーランス事業の特別加入団体については災害防止のための教育結果を厚生労働省に報告することが要件に追加されていることなどから、「今後、労使を含めて更に議論を深める必要がある」としている。

〔給付関係に関する議論〕

給付関係に関する論点では、①遺族(補償)等年金②遅発性疾病に係る保険給付の給付基礎日額③災害補償請求権、労災保険給付請求権に係る消滅時効④社会復帰促進等事業――の4点について整理している。

遺族(補償)等年金の特別加算も配偶者間の差異は解消の方向性に

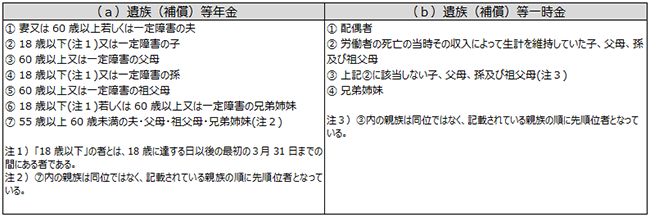

「遺族(補償)等年金」について、現行の制度の概要からみていくと、同制度は「労働者の業務上の死亡によってもたらされる被扶養利益の喪失を填補すること」を目的に支給されている。支給を受けることができる範囲の遺族(受給資格者)は「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者等」だが、全員がそれぞれ受けられるわけではなく、そのうちの最先順位者(受給権者)だけが受給可能となっている。年金額については、遺族(受給権者および受給権者と生計を同じくする受給資格者)の数等に応じて支給される。なお、遺族(補償)等年金の受給資格を有する遺族が存在しない場合には遺族(補償)等一時金として、給付基礎日額の1,000日分が支給される。受給資格者および受給権の順位は図表の順番のとおりとなっている。

図表:遺族(補償)等年金と遺族(補償)等一時金の受給資格者

画像クリックで拡大表示

(公表資料から編集部で作成)

こうした現状をふまえ、報告ではまず、遺族(補償)等年金の趣旨・目的について、「制度創設当初に謳われた『被扶養利益の喪失の填補』という概念に今日でも意義を見出せる」など多角的な意見が示されたものの、意見の一致には至らなかったことから、「引き続き、専門的見地から議論を行う必要がある」と言及。受給要件である生計維持要件の取り扱いについても、家族や家計維持のあり方が多様化していることをふまえ、制度趣旨の検討と合わせた議論の必要性を明記している。

また、現行の遺族(補償)等年金では被災労働者の配偶者について、妻の受給権には年齢要件がないのに対し、夫については労働者たる妻の死亡時に55歳以上または一定の障害の状態でなければ受給権が生じないなど、生計維持要件以外の支給要件に差異がある。この点については、「給付の要件に関して、遺族(補償)等年金における夫と妻との支給要件の差を設ける合理的理由を見出すことは困難であり、夫と妻の要件の差については解消することが適当」としている。

ほかにも、年金額について、受給資格者となる遺族数が1人の場合は通常、給付基礎日額の153日分が支給されるが、これが妻で55歳以上または一定の障害状態にある場合は給付基礎日額の175日分が支給される特別加算が設けられている。この点についての議論では、妻のみに加算を設ける合理性はないとの意見で一致したものの、特別加算による夫と妻の差の解消の具体的な方策については、対象範囲を配偶者以外にも広げるのかなど将来の受給者に広い影響を与える事項のため、「労使を含めて更に議論を深める必要がある」とした。

遅発性疾病に罹患した場合の取り扱いも検討

「遅発性疾病に係る保険給付の給付基礎日額」については、現行の仕組みをみると、給付基礎日額は原則、「算定すべき事由の発生した日(疾病による休業であれば診断確定日)以前の3カ月間に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額」と定めているが、労働者が疾病の発生のおそれのある作業に従事した事業場を離職している場合には「『疾病発生のおそれのある作業に従事した最後の事業場』を離職した日以前の3カ月間の賃金(ばく露時賃金)を基礎に算定する」こととしている。これについて、業務に従事したことを原因とする疾病の中には、有害業務に従事した時から有害業務を原因として当該疾病が発症する時までの潜伏期間が著しく長期にわたるものがあり、こうした「遅発性疾病」に業務上罹患した場合の取り扱いについて検討を行った。

まず、有害業務に従事した最終の事業場を退職した後、別の事業場で有害業務以外の業務に就業中に発症した場合の、給付基礎日額の考え方については、労災保険の社会保障的性格や生活保障の観点から、疾病の「発症時賃金を原則とし、発症時賃金が、ばく露時賃金より低くなる場合は、例外的にばく露時賃金を用いることが適当であるとの意見が大宗を占めた」とする一方、「その後の働き方の違い等で給付基礎日額の扱いが異なるのは公平ではないという少数意見があったことにも留意が必要」としている。

また、有害業務に従事した事業場を退職した後、就業していない期間に発症した場合には、当面は現行の、ばく露時賃金をもとに給付基礎日額を算定する取り扱いを維持することが適当とした。

特別支給金にも処分性を認めて審査請求や取消訴訟の対象に

「災害補償請求権、労災保険給付請求権に係る消滅時効」については、現行では労働基準法上の災害補償請求権は2年、労災保険上の給付請求権は短期給付で2年、長期給付で5年を経過すると消滅することが定められている。報告ではこの見直しは必要か否か、仮に見直す場合の方策について議論を行ったが「統一的な結論を得るには至らなかった」とし、労使を含めてさらに議論を深める必要性を示している。

「社会復帰促進等事業」については、現行では、被災労働者等への保険給付に加えて、被災労働者の社会復帰の促進や被災労働者とその遺族の援護等を目的に、特別給付金等の支給を行っている。報告ではこうした給付における労働者やその家族・遺族の不服申し立てに対して議論を行い、「従来は処分性が認められなかった特別支給金も含めて処分性を認め、審査請求や取消訴訟の対象とすることが適当」と言及している。

また、特別支給金を保険給付として位置づけるか否かについて、「保険給付として位置づけることにより補償の安定性を確保することに資すると考えられる」とする一方、民事上の損害賠償の調整対象となり労働者側に不利となり得るなど保険給付化を行う際の具体的な課題も多いことから、専門的な見地で引き続き議論を行う必要性を指摘している。

〔徴収等関係に関する議論〕

徴収等関係に関する論点では、①メリット制②徴収手続きと使用者への情報提供――の2点について整理している。

メリット制は存続させ適切に運用することを提言

「メリット制」について、その概要からみていくと、労災保険料は原則「労働者に支払う賃金総額×労災保険率」で計算されるが、業種が同一でも個々の事業場ごとの災害率には差があることから、事業主の負担の公平性の確保や災害防止努力の促進を図るため、一定規模以上の事業主については、このメリット制を適用している。具体的には、その事業主が納めた労災保険料相当額に対する労災保険給付相当額の割合(以下、「メリット収支率」)に応じて、最大40%の範囲内で労災保険率および労災保険料を増減させる仕組みとなっている。

報告書ではまず、メリット制は今日でも意義・効果があるのかという議論について、「様々な留保を前提とするとの意見はあるものの、一定の災害防止効果があり、また、事業主の負担の公平性の観点からもメリット制には一定の意義が認められるものと考える」と指摘。また、労災かくしを助長するとの懸念についても、メリット制の意義を損なうほどの影響は確認されなかったことから、「存続させ適切に運用することが適当」としたうえで、より効果的な制度となるよう必要な見直しを行うことを明記している。

また、メリット収支率の算定対象について、例えば、脳・心臓疾患や精神障害に係る給付の取り扱いについては、業務外の要因の寄与が大きい面もあることから、業務起因性が認められる場合に限り支給している。こうした、一部の疾病の状況などをメリット収支率の算定対象外とすることについて議論を行ったが、意見の一致がみられなかったことから、引き続き専門的な見地から議論を行うことが必要だとしている。

労災保険給付の支給・不支給の決定は事業主にも通知を

「徴収手続きと使用者への情報提供」については、現状、労災保険給付の支給決定(不支給決定)がなされた場合、その決定は請求人である被災労働者等に対しては通知されるものの、事業主に対しては通知されていないが、事業主が早期に災害防止に取り組むうえで必要な情報であることなどから、「事業主に対して情報提供されることが適当」としている。

(調査部)

2025年10月号 国内トピックスの記事一覧

- 中小企業における産業・地域単位での人材育成の重要性などを提起 ――厚生労働省の「今後の人材開発政策の在り方に関する研究会」が報告書をとりまとめ

- 労働基準法が適用される労働者以外の就業者への強制適用拡大については「引き続き議論が必要」と指摘 ――厚生労働省「労働保険制度の在り方に関する研究会」の中間報告書

- 若者を対象に社会保障と労働施策の役割や意義などを紹介 ――厚生労働省が2025年版厚生労働白書を公表

- メンタルヘルス対策に取り組む事業所割合は63% ――厚生労働省の2024年労働安全衛生調査結果

- 男性の育児休業取得者の割合が前年から約10ポイント増加し、4割に到達 ――厚生労働省が2024年度「雇用均等基本調査」結果を公表

- ストライキなどの「争議行為を伴う争議」は昨年は76件 ――厚生労働省の2024年「労働争議統計調査」結果

- 外国人労働者数は約182万人で、前年から約22万人増加 ――厚生労働省「2024年外国人雇用実態調査」

~最近の監督行政の結果から~