研究報告 脱工業化と若者のキャリア

- 講演者

-

- 岩脇 千裕

- 労働政策研究・研修機構 主任研究員

- フォーラム名

- 第139回労働政策フォーラム「多様化する若者の初期キャリアの現在」(2025年7月18日-24日)

- ビジネス・レーバー・トレンド 2025年10月号より転載(2025年9月25日 掲載)

私は、2006年にJILPTに入職して以来、一貫して若者の雇用に関する研究を続けてきました。具体的には、企業が若者に求める能力の変化や、新卒一括採用から外れた既卒者のキャリア形成、若者の早期離職の背景など、さまざまなテーマに取り組んできました。現在は、人口減少や社会の脱工業化が、若者のキャリア形成にどのような影響を及ぼしているのかについて、研究を進めています。その成果の一部を書籍第4期プロジェクト研究シリーズNo.5『日本社会の変容と若者のキャリア形成』(労働政策研究・研修機構)の第1章として2022年に発行いたしました。本日はこの研究成果に最新の調査結果を加えて、ご報告させていただきます。

減少続ける第2次産業の就業者

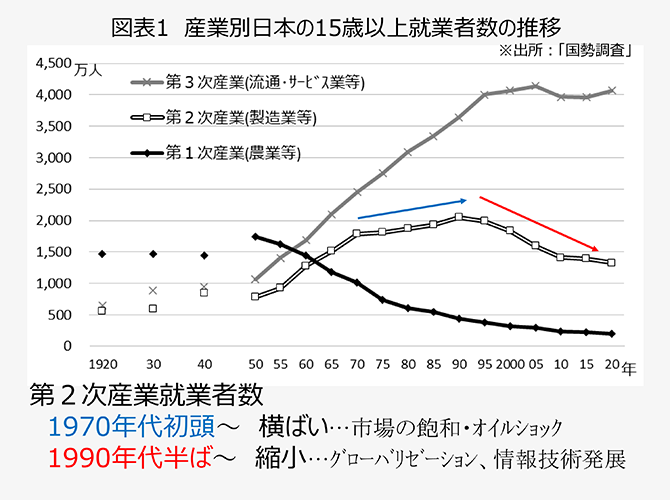

報告タイトルにある「脱工業化」とは、経済活動の中心が工業から情報・サービスへ移行することです。図表1の二重線の折れ線グラフは、製造業などを含む第2次産業の就業者数です。1970年代初頭、日本の高度経済成長期は終わり、第2次産業で働く人の数は横ばいになり始めました。そしてバブル経済が崩壊した1990年代半ば以降、今日まで減少し続けています。

多様なサービス業が大学新卒者の就職先に

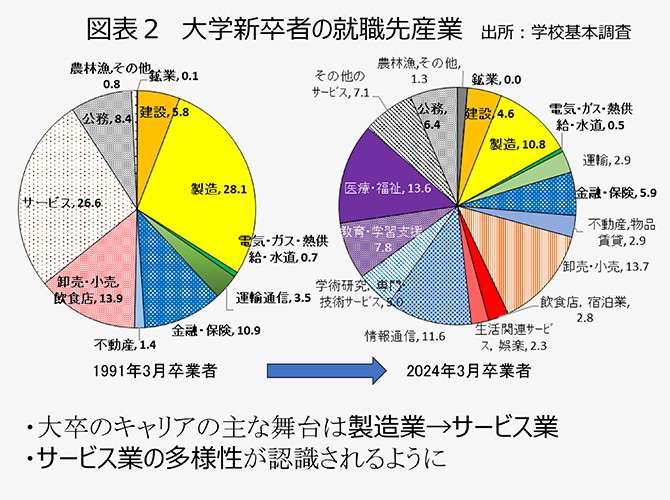

代わりに増大したのが、サービス産業で働く人々です。図表2は、大学新卒者の就職先産業の構成比です。左の1991年卒では建設業や製造業といった第2次産業が全体の約35%を占めていますが、右の2024年卒では半分以下の約15%になりました。一方、1991年卒で「サービス業」として一括りにされていたさまざまな産業が、2024年卒ではその内訳が示され、それをみると医療・福祉や教育、情報通信、生活関連サービスといった新しいサービス産業が全体の半分近くを占めるようになっています。

脱工業化の進展で生じた「労働の二極化」

サービス業の拡大は、社会の格差を広げることにつながっています。先進諸国の労働状況を調査したEsping-Andersenは、脱工業化が進んだ社会では工業に関わる中程度の技能水準の職業が減少した一方で、知識集約型サービス産業と労働集約型サービス産業が発展し、前者では高度な専門知識・技術を要する職業が、後者では技能水準の低いサービス職が増えたことで、「労働の二極化」が生じたことを明らかにしました。本報告ではこのEsping-Andersenの理論に則り、日本社会の脱工業化が若者の初期キャリアにどのような影響をもたらしたのかを検討していきます。

産業の類型化:「従来型産業」と「脱工業化サービス産業」

その際、産業を次のように類型化します。まず、工業が経済の中心であった時代に発展した産業を「従来型産業」とし、それをさらに「①従来型ものづくり」と「②従来型サービス」に分類します。次に、工業の衰退とともに発展した産業を「脱工業化サービス産業」と名付け、それをさらに「③ビジネスサービス」「④社会サービス」「⑤消費者サービス」に分類します。それぞれの特徴をみていきましょう。

「従来型産業」では産業の空洞化・技術革新により中技能水準の職業が減少

「①従来型ものづくり」は、建設業や製造業などの第2次産業です。これらの産業は、大量生産・大量消費の循環によって日本社会に高度経済成長期をもたらしました。「②従来型サービス」は、同じく高度経済成長期に発展したサービス産業です。具体的には電気・ガス、運輸、卸売・小売、通信・放送など、従来型ものづくり産業が生産した製品を大量消費につなぐ過程で発展した、インフラや流通、コミュニケーションに関わる産業です。

これら2種類の「従来型産業」は、市場の飽和やオイルショックを機に高度経済成長期が終わった1970年代から衰退し始め、1990年代以降はグローバリゼーションの進行に伴う生産拠点の海外移転や、技術革新による中程度の技能水準の職業が減少したことで、就業者数がますます減っています。

「ビジネスサービス」は高度な専門技術・知識の外注化により発展

代わりに拡大したのが「脱工業化サービス産業」です。まず、「③ビジネスサービス」は、従来型産業が不透明性を増した社会で柔軟な企業経営を行うため、高度な専門技術・知識を要する業務の外注化を増やしたことで発展しました。具体的には、金融、不動産、法務・会計、映像制作、システム設計等の、主に事業者を顧客とするサービス業です。これらの知識集約型サービス産業は、少人数で高い付加価値を生み出すために労働生産性が高く、賃金水準も高いことが特徴です。一方で、業務に高度な専門知識・技術を要するため、高等教育を受けていない若者が参入することは困難です。また、少数精鋭型の産業なので、雇用吸収力には限界があります。

女性の賃労働への進出や少子高齢化を背景に「社会サービス」「消費者サービス」が発展

「④社会サービス」は、女性の賃労働への進出や核家族化、少子高齢化を背景に、家庭内のケアに関わる再生産活動が商品化した対個人サービス業です。具体的には、幼稚園や塾などの教育・学習支援産業、医療・福祉や介護などが含まれます。教員や看護師などの専門技術職に就くには国家資格や免許が必須ですが、専門学校や短大でも取得可能なため、参入障壁は中程度。業界内での転職は比較的容易です。一方で、「④社会サービス」の運営は公的支出に依存するため、賃上げは社会保障費の増大を招くことになり容易ではありません。また、人口動態や政策の影響を受けやすいことも特徴の1つです。

「⑤消費者サービス」は、女性の賃労働への進出や家庭の稼得力が上昇したことで、家庭内の余暇に関わる再生産活動が商品化した対個人サービス業です。具体的には家事代行や外食産業、美容・スポーツ、観光などの娯楽業が含まれます。

非大卒層に雇用機会を提供する労働集約型サービス産業

「④社会サービス」と「⑤消費者サービス」の共通点は、労働集約型サービス産業であることです。多くの労働者が必要なわりに生み出す付加価値が小さく、また個人を顧客とするためにサービス価格を上げづらいことから、低賃金になりがちです。労働生産性の低さを補うため長時間労働になりがちで、非正規雇用者が多いことも特徴です。一方で、サービス職が多く必要な技能水準が低いため、非大卒層の若者に雇用の機会を提供する社会的役割を果たしています。

Q1 脱工業化により新卒者の就職先産業はどのように変化したのか?

本報告では、これら5つの産業に就職した若年正社員のキャリアを、4つの観点から比較していきます。まず、「脱工業化により、新卒者の就職先産業は、どのように変化したのか?」について、就業構造基本調査を分析した結果をみていきます。

産業類型によって異なる若年正規雇用者数の減少速度

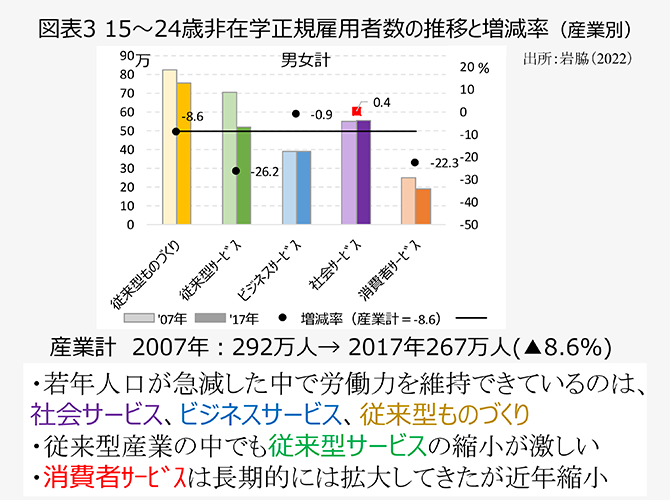

図表3は、新卒者に該当する年齢層の非在学正規雇用者数を産業別に棒グラフで示し、2007と2017年を比較した場合の増減率を点で示したものです。産業全体の増減率を線で示しています。正規雇用者数は産業全体で292万人から267万人へ減少しました。その結果、「④社会サービス」以外のすべての産業で、正規雇用者数が減少しています。増減率に注目すると、産業全体では8.6%減少したのに対し、「①従来型ものづくり」は同じく8.6%減少、「③ビジネスサービス」は0.9%減少、「④社会サービス」は0.4%増加と、人口減が進むなかで労働力を比較的維持できています。一方で、「②従来型サービス」と「⑤消費者サービス」は大幅に減少しています。

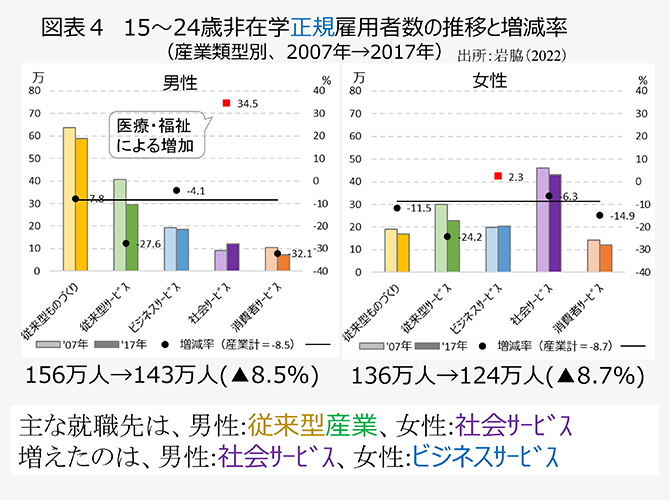

図表4は、図表3と同じグラフを性別に作成したものです。男性は両年とも「従来型産業」が全体の約半数を占め、「②従来型サービス」「③ビジネスサービス」が続きます。増減率をみると、医療・福祉産業で働く人が増えたことで「④社会サービス」が34.5%増大しました。女性は、「④社会サービス」が突出して多く、「②従来型サービス」が続きますが、近年大幅に減少しています。対照的に、女性では「③ビジネスサービス」だけが、この10年間に増大しています。以上より、新卒者の主な就職先産業は、今日も「従来型産業」が多くを占める一方で、「脱工業化サービス産業」が拡大しつつあると言えます。「⑤消費者サービス」については長期的には拡大してきましたが、近年は大幅に縮小していることがわかりました。

Q2 どのような若者がどの産業に正社員として雇用されるのか?

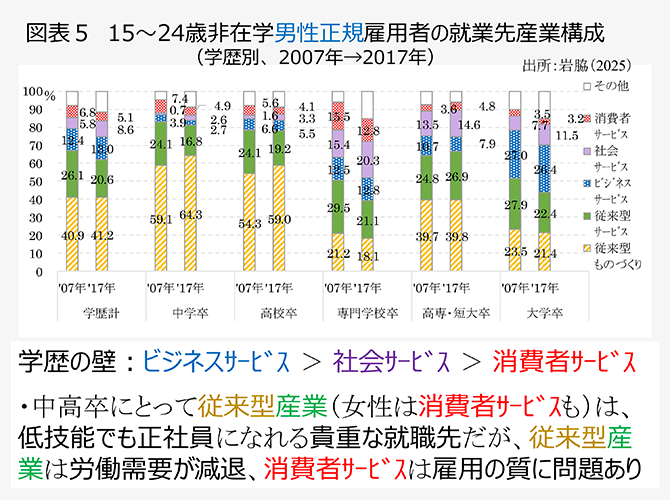

次に、「どのような若者が、どの産業に正社員として雇用されるのか?」について、同じく就業構造基本調査の分析結果からみていきましょう。

学歴による参入障壁の低い産業は労働需要が減退または雇用の質に問題がある傾向

図表5は男性について、非在学正規雇用者の就業先産業の構成を学歴別に算出し、2007年と2017年とで比較できるように示したものです。両年ともに、中学卒と高校卒は「①従来型ものづくり」が6割前後で、これに「②従来型サービス」をあわせると「従来型産業」が全体の約8割を占めます。専門学校卒と高専・短大卒は「④社会サービス」の比率が他の学歴より大幅に高く、専門学校卒では「⑤消費者サービス」の比率も大幅に高くなっています。これは、美容師や調理師などの「⑤消費者サービス」で働く技能労働者に必須の職業資格や免許を取得するには専門学校で学ぶ必要があるためです。一方、大学卒は、「③ビジネスサービス」の比率があらゆる学歴の中で最も高くなっています。同様の傾向は女性でもみられます。「⑤消費者サービス」は中学卒、「従来型産業」は高校卒、「④社会サービス」は専門学校卒と高専・短大卒、「③ビジネスサービス」は大学卒で最も高い傾向がみられます。

以上より、次の2点を男女に共通する特徴としてあげることができるでしょう。第1に、「脱工業化サービス産業」へ就職する際の学歴の壁は、【③ビジネスサービス>④社会サービス>⑤消費者サービス】の順に高いことです。第2に、中学・高校卒にとって「従来型産業」や「⑤消費者サービス」は、技能水準が低くても正社員になれる貴重な就職先であるということです。しかし、「従来型産業」は労働需要が減退しつつあり、「⑤消費者サービス」は雇用の質の面で問題があります。中学・高校卒の若者がその他の産業へ進出する手立てを考える必要があります。

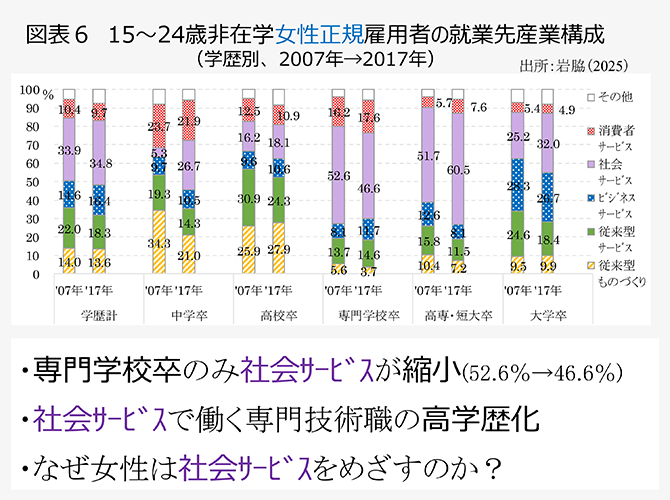

「社会サービス」で働く専門技術職の女性が高学歴化

さらに、女性には「④社会サービス」にまつわる課題が見つかりました。図表6をみると、「④社会サービス」の比率は専門学校卒と高専・短大卒で突出して高いことがわかります。ただしその比率を2時点で比較すると、「④社会サービス」の比率はあらゆる学歴で拡大したにもかかわらず、専門学校卒でのみ52.6%から46.6%へと縮小しました。おそらく、従来は専門学校で資格や免許を取得して「④社会サービス」の専門技術職として就職した層が、近年では大学進学を選び、大卒として同産業の専門技術職に就くようになったためと考えられます。高等教育を修めた女性の就職先が「④社会サービス」に集中していく背景には、女性にとって他の産業が比較的働きにくい状況があることを示唆しています。

Q3 若年正社員に対する雇用管理のあり方には産業間でどのような違いがあるか?

そこで次に「若年正社員に対する雇用管理のあり方には産業間でどのような違いがあるか?」について、厚生労働省の「若年者雇用実態調査」のデータを2次分析した結果をみていきましょう。

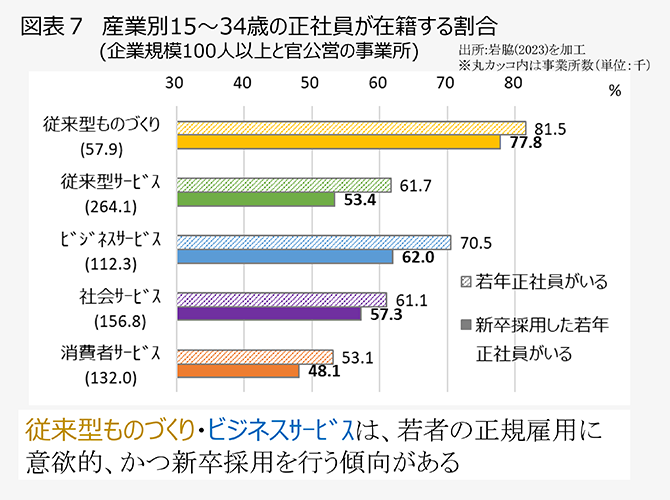

若年正規雇用に意欲的な「従来型ものづくり」と「ビジネスサービス」

まず、新卒一括採用の実施状況です。図表7は、企業規模100人以上と官公営の事業所のうち、15~34歳の正社員が在籍する事業所の割合を産業ごとに示したグラフです。分析の結果、若年正社員がいる割合も新卒採用した若年正社員がいる割合も「①従来型ものづくり」が最も高く、「③ビジネスサービス」がそれに続きます。これらの産業は若者の正規雇用に意欲的で、かつ新卒採用を行う傾向があるといえます。

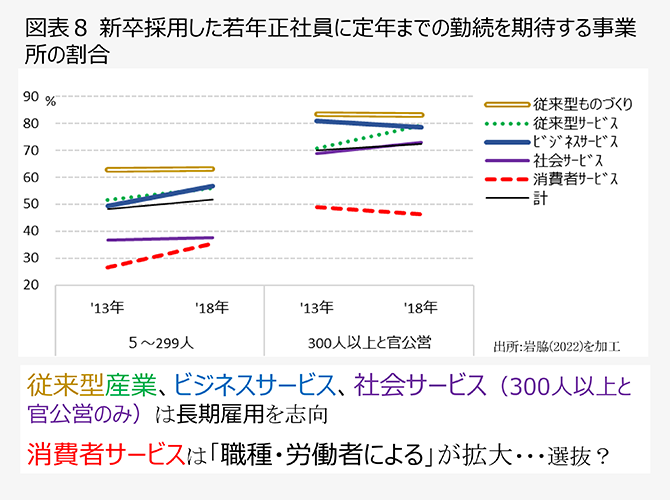

「従来型産業」「ビジネスサービス」、大企業・官公営の「社会サービス」は長期雇用傾向

次に、雇用の安定性について図表8をみると、新卒採用した若年正社員に定年まで働き続けることを期待する事業所の割合は、「従来型産業」と「③ビジネスサービス」で高く、企業規模300人以上と官公営の事業所に限定すると、「④社会サービス」もその割合が高い傾向にあります。対照的に、「⑤消費者サービス」では企業規模300人以上と官公営でもその割合が50%に満たず、グラフは割愛しますが、期待する勤続期間は「職種・労働者によって異なる」と答えた割合が近年拡大しています。つまり、新卒時に「⑤消費者サービス」へ就職した若年正社員は、入職後、定年まで勤め上げることを期待される層と、そうではない層とに、ふるい分けされていくと推察されます。

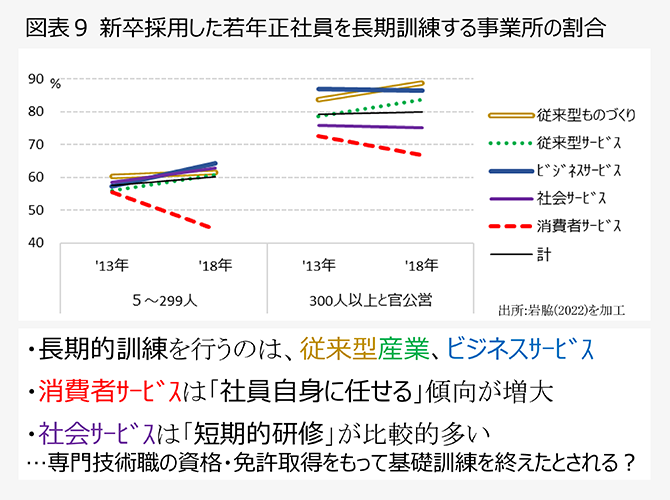

「従来型産業」と「ビジネスサービス」は長期訓練を行う傾向

同様に、教育訓練の機会について図表9をみると、新卒採用した若年正社員に長期的な教育訓練を行うと答えた事業所の割合は、「従来型産業」と「③ビジネスサービス」で高い傾向があります。対照的に、「⑤消費者サービス」におけるその割合は、2013年の時点ですでに最も低かったのですが、2018年にかけてますます低下しています。グラフは割愛しますが、「⑤消費者サービス」では教育訓練を「社員自身に任せる」と答えた割合が全産業の中で最も高く、かつその割合はこの5年間でさらに拡大しています。

なお、グラフは割愛しますが、「④社会サービス」では「短期的研修」を行うと答えた割合が高くなっています。「④社会サービス」では国家資格や免許の取得を必須とする専門技術職が多く雇用されており、それらの資格・免許を取得するために在学中に実習を伴う実践的訓練が行われます。そのため、免許や資格の取得をもって基礎訓練は終えたとみなされ、長期的訓練は不要と判断されることがあるのかもしれません。

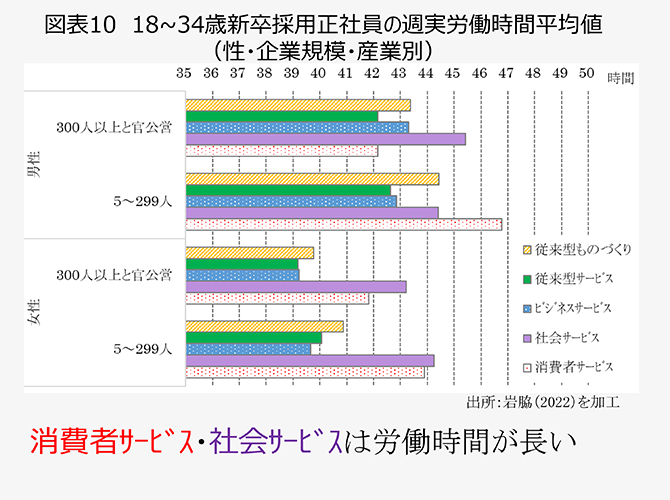

労働時間が長い「消費者サービス」と「社会サービス」

次に、各産業へ新卒採用された若年正社員の労働条件を比較します。図表10は2018年の若年者雇用実態調査に回答した事業所に在籍する18~34歳の新卒採用正社員について、週あたりの実労働時間の平均値を、性別・企業規模・産業別に算出したグラフです。男性は5~299人規模の「⑤消費者サービス」と、300人以上と官公営の「④社会サービス」の労働時間が突出して長く、「②従来型サービス」と「③ビジネスサービス」は企業規模を問わず法定労働時間に近い長さになっています。女性は、どちらの企業規模も「⑤消費者サービス」と「④社会サービス」の労働時間が突出して長く、それ以外の産業では大幅に短いことがわかります。

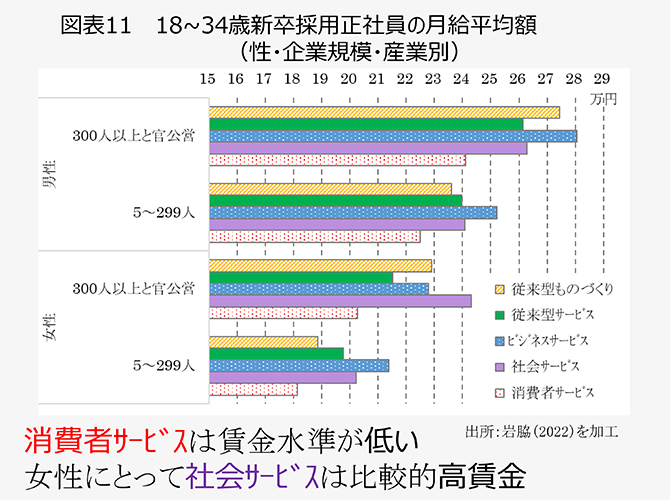

高学歴女性の「社会サービス」への進出の背景に男女間賃金格差が

同じく、月給額の平均を比較しましょう。図表11をみると、男女とも企業規模を問わず、「⑤消費者サービス」は最も賃金水準が低く、対照的に「③ビジネスサービス」は、男性および5~299人規模の女性で最高額を示しています。また大半の産業で、月給平均額は、上から順に300人以上と官公営の男性、5~299人規模の男性、300人以上と官公営の女性、5~299人規模の女性の順に高いのですが、「③社会サービス」のみ、300人以上と官公営の女性の平均額が5~299人規模の男性を若干上回ります。すなわち女性にとって社会サービスだけが、長時間労働さえ厭わなければ、男性と同等に稼ぐことができる産業なのです。高等教育を修めた女性が「③社会サービス」に進出する背景には、それ以外の産業における男女間の賃金格差があるのかもしれません。

Q4 若年正社員のキャリアには産業間でどのような違いがあるか?

最後に、「若年正社員のキャリアには産業間でどのような違いがあるか?」について、労働政策研究・研修機構が2023年11月に実施したウェブモニター調査「第3回若年者の能力開発と職場への定着に関する調査」の分析結果からみていきます。本調査には、20~34歳の高卒から修士修了までの非在学者が答えています。回答者のなかから、卒業~翌月末までに正社員の仕事に就いた新卒正社員を取り出し、彼らの卒業から調査時点までのキャリアが就職先産業によってどう異なるのかを比較していきます。

まず、新卒正社員の初職へ入職してから調査時現在までのキャリアを、「初職正社員勤続(新卒時の就職先で現在も正社員として働き続けている人)」「転職主に正社員(初職を辞めて正社員へ転職し現在も正社員として働いている人)」「正社員復帰(初職を辞めて正社員以外の労働者に転職するが現在は正社員として働いている人)」「非典型化(初職を辞めて現在は正社員以外の労働者として働いている人)」「非就労化(初職を辞めて現在は働いていない人)」──の5つに類型化しました。

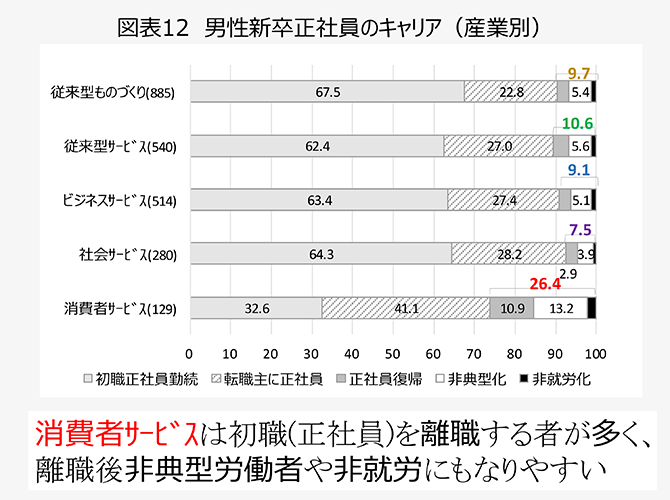

そのうえで、男性新卒正社員のキャリアを、新卒時に就職した会社等の産業別にみていきます。

男性新卒正社員の約9割が正社員として働き続ける

大半の産業で、新卒時に就職した会社で勤め続ける人が6割強、正社員へ転職し現在も正社員の人が2割強と、あわせて約9割が卒業から調査時までのほとんどの期間を正社員として働き続けています。しかし、新卒時に「⑤消費者サービス」へ就職した男性では正社員として働き続ける人は7割強に過ぎず、4人に1人が初職を離職後に正社員以外の労働者になったり、働かなくなったりしています(図表12)。これらの傾向は女性でも同様に現れます。

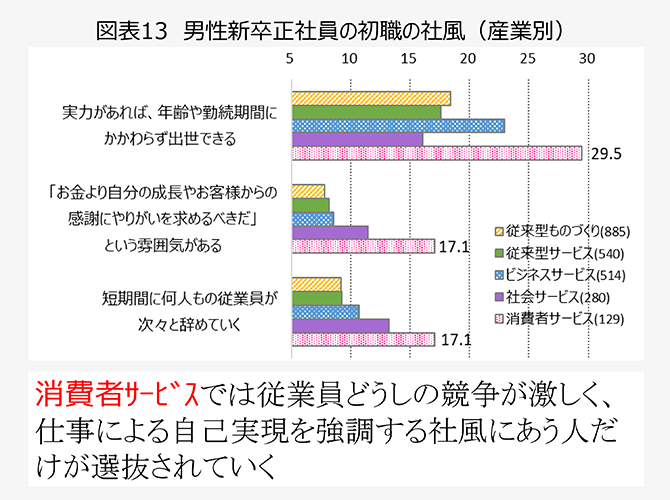

離職後に非典型労働や非就労になりやすい「消費者サービス」

その背景には、この産業独自の文化があります。「⑤消費者サービス」に就職した男性は、新卒時に就職した会社について「実力があれば、年齢や勤続期間にかかわらず出世できる」「『お金より自分の成長やお客様からの感謝にやりがいを求めるべきだ』という雰囲気がある」「短期間に何人もの従業員が次々と辞めていく」に「あてはまる」と答えた割合が、他の産業に就職した男性より大幅に高くなっています(図表13)。「⑤消費者サービス」では、仕事を自己実現の手段とするべきであるという価値観の下、実力主義に基づく激しい競争が従業員の間で繰り広げられており、その社風に合う人が選抜されていく構造があると考えられます。

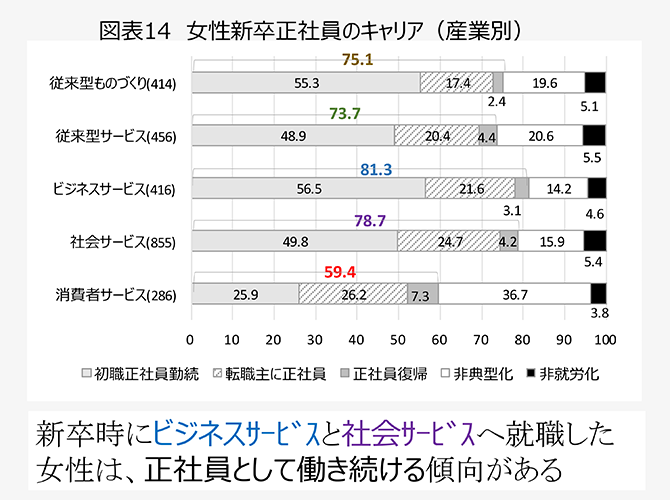

「ビジネスサービス」「社会サービス」の新卒女性は正社員で働き続ける傾向

同様に、女性についてもみていきましょう。女性の場合、結婚や出産などで一時的に仕事をセーブする人が少なくないので、初職離職後に一度は正社員以外の労働者になったけれど現在は正社員に復帰している場合も「正社員として働き続けた」とみなし、その割合を産業間で比較しました。

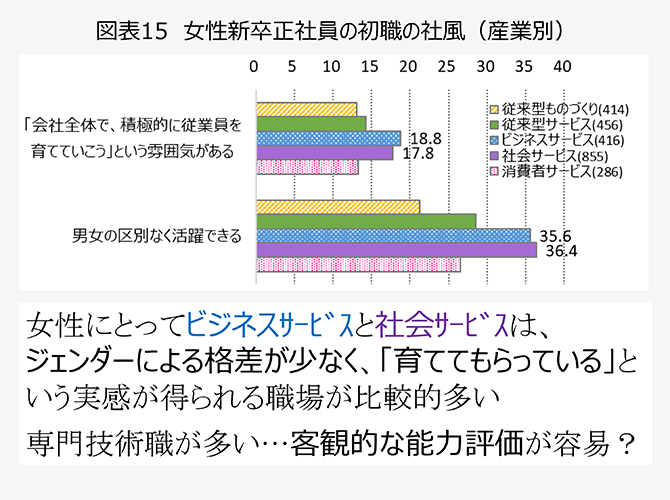

その結果、新卒時に「③ビジネスサービス」または「④社会サービス」へ就職した女性は、紆余曲折を経ながらも正社員として働き続ける傾向があることがわかりました(図表14)。その背景には、彼女たちの初職の勤め先が「『会社全体で、積極的に従業員を育てていこう』という雰囲気がある」ことや「男女の区別なく活躍できる」社風であることが関連していると思われます(図表15)。「③ビジネスサービス」と「④社会サービス」は、チャレンジの機会にジェンダー差が少なく、女性が「育ててもらっている」という実感を得られる職場が多いのです。また、「③ビジネスサービス」も「④社会サービス」も専門技術職が多い産業です。客観的な能力評価が比較的容易なために、性別による処遇差が生じにくいのかもしれません。

脱工業化による若者のキャリアの変化

本報告では「脱工業化は、若者の初期キャリアにどのような影響をもたらしたのか?」という問いを検討してきました。その結果、明らかにされたことを以下にまとめましょう。

第1に、「人口減少による新卒就職の売り手市場化」です。15~34歳の人口はこの20年あまりで約1,000万人減少し、新卒者が正社員になることは容易になりました。しかし、正社員になれさえすればよいわけではありません。なぜなら、新卒者の就職先の大半を占めてきた従来型産業の労働需要が減退する一方で、新しく発展してきた脱工業化サービス産業のなかには、雇用の質が高い産業とそうではない産業があり、労働の二極化が生じているためです。その結果、卒業時にどの産業へ就職したかによって、その後の長期的なキャリア形成に大きな違いが生まれています。

若者の「雇用の質」の改善に向けて

こうした産業ごとの違いを乗り越え、若者の雇用の質を改善するにはどうしたらよいのでしょうか。

何よりもまず、雇用主側が雇用管理の改善に取り組むことが必須です。そして、労働政策においては、新卒時の就職活動や非正規雇用者の正社員への移行に加えて、正社員として働いてはいるけれど、雇用の質があまりよくない環境にある若者に対して、よりよいキャリア形成環境の職場へと転職できるように支援することが必要です。具体的には、技能向上のための訓練を充実させることや円滑な移動を実現するべく、「やり直しができる柔軟な社会」をつくることが求められます。

産業や職業には流行り廃りがあり、今人気の産業や職業が数十年後には衰退しているかもしれません。また、華やかにみえる産業や職業が、必ずしも労働条件や成長機会に恵まれているとも限りません。若者のみなさんには、産業や職業について客観的な情報を集め、5年後10年後の自分と社会の状況をよく考えたうえで、就職や転職を決めていただきたいと思います。また、保護者や先生など周りの大人のみなさんは、若者が視野を広げられるよう、情報の収集や取捨選択をサポートしていただきたいと思います。

プロフィール

岩脇 千裕(いわわき・ちひろ)

労働政策研究・研修機構 主任研究員

1976年生まれ。京都大学大学院教育学研究科博士後期課程単位取得退学。株式会社リクルートワークス研究所客員研究員を経て、2006年労働政策研究・研修機構入所、2019年4月より現職。専門は教育社会学・労働社会学。主な研究成果として『若年者の初職における経験と若年正社員の離職状況―第3回若年者の能力開発と職場への定着に関する調査―』(調査シリーズNo.250、2025年)、『非典型的キャリアをたどる若者の困難と支援に関する研究』(労働政策研究報告書No.214、2022年)等が、最近の書籍として「日本社会の構造的変化と専門学校卒の初期キャリア」(片山悠樹:編著『就「社」社会で就「職」する若者たち―専門学校生の初期キャリア―』第1章、学文社、2025年)等がある。