基調報告 高齢者をめぐる労働市場の動向

- 講演者

-

- 藤本 真

- 労働政策研究・研修機構 副統括研究員

- フォーラム名

- 第136回労働政策フォーラム「シニア層の労働移動─就労・活躍機会の拡大に向けて─」(2025年1月8日-15日)

- ビジネス・レーバー・トレンド 2025年4月号より転載(2025年3月25日 掲載)

私の報告では、2つの観点から労働市場を捉えて、その中における60歳以上の高齢者の就労をみていきたいと思います。

1つめは、日本全体の就業や雇用の場における60歳以上の方々の位置づけです。どこで働いていて、どのぐらいいるのか、それから、どのような雇用形態や職種、業種で働いているのかを捉えていきたいと思います。

2つめは、労働市場における活動についてです。求職、企業の求人、転職など労働市場における高齢者の活動についてみていきます。その2点から、労働市場における高齢者を捉え、そのうえで、高齢者の方々と企業における仕事とのマッチングに焦点を当てて話をしたいと思います。

Ⅰ.シニアの就業・雇用の状況

「65~69歳」の就業者数は2017年、2018年に急に増加

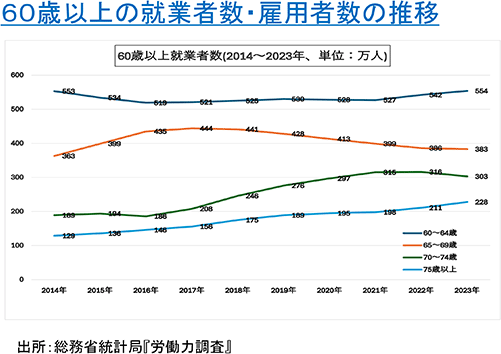

まず、日本の労働市場において、シニアの就業者・雇用者はどのような状況にあるのか、確認していきます。シート1は、2014年~2023年までの10年間における60歳以上の就業者数の推移を示しています。就業者ですので、雇用者と自営業の両方を含みます。

「60~64歳」は、高年齢者雇用安定法における雇用確保措置の対象年齢層にあたるため、就業者数は、10年間を通してほぼ横ばいです。「65~69歳」をみると、2017年や2018年に急に就業者数が増えました。これは団塊の世代の影響と推測されますが、2017年の444万人をピークに減っていっています。

この10年間で増えたのは「70~74歳」と「75歳以上」で、「70~74歳」は2014年が189万人ですが、2023年では303万人。「75歳以上」は2014年が129万人でしたが、2023年では、およそ100万人増えて228万人になっています。

日本では65歳以上の就業者が900万人以上にのぼる

経済協力開発機構(OECD)は65歳以上を「高齢者」と定義し、15歳~64歳の生産年齢人口と区別していますが、日本では「高齢者」に該当する就業者が2014年~2023年の間におよそ1.5倍になっていて、2023年で914万人います。

65歳以上の雇用者数は230万人増加し、648万人へ

シート2は、総務省の労働力調査を基にした60歳以上の雇用者数・自営業者等数の推移です。「65歳以上」の雇用者は2014年~2023年にかけて約230万人増加しています。「60~64歳」の雇用者はその間40万人程度増えていますが、ほぼ横ばいです。

グラフの点線は雇用者ではなく、自営業や家族従業員などの自営業等になります。実は「65歳以上」は、それまでの産業構造も反映しているためか、農林漁業の自営業が多いです。「65歳以上の自営業等」は2023年で266万人と2014年からほぼ横ばいです。

一方で「60~64歳の自営業等」をみると、2014年では106万人いたのが、2023年に64万人と6割程度に減少しています。ここまでをまとめると、シート3のとおりです。

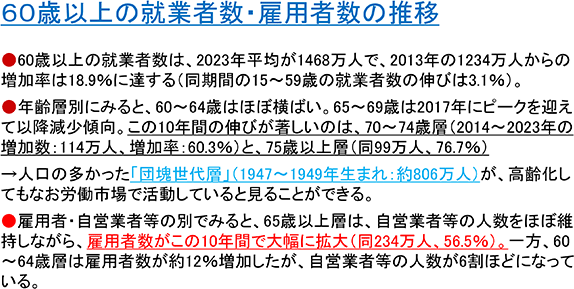

60歳以上の就業者数はここ10年で59歳以下の約6倍の伸び率

2023年の60歳以上の就業者数は2014年の1,234万人から約20%程度増えています。ちなみに、同期間の「15~59歳」の就業者数の伸びは3.1%です。60歳未満の層と比べると伸び率が6倍以上であることになります。

年齢層別でみると、先述のとおり「60~64歳」がほぼ横ばいで、「65~69歳」も減少傾向です。10年間で伸びが著しいのは「70~74歳」で、増加率でいうと60.3%になります。

「75歳以上」の増加率は76.7%でした。これは、団塊の世代(1947年~1949年生まれ)の影響です。団塊の世代の出生数は約806万人と言われていますが、この団塊の世代が高齢化してもなお労働市場で活動しているとみることもできます。

そして、「65歳以上」の雇用者・自営業者の違いをみていくと、自営業者の数はほぼ変わりませんが、雇用者数はこの10年間で大幅に増大しています。

50代後半と60代前半の職種別構成は似ている

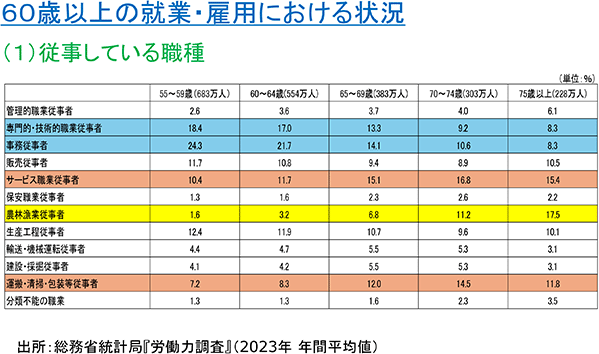

次に、60歳以上の就業・雇用の状況を細かくみていきます。まずは従事している職種をみます。シート4は、就業者の職種別の構成比を年齢別にみたものです。年齢層ごとに各職種のパーセントを全部足し上げるとほぼ100%になります。

青枠の職種は年齢層が高くなるほど、構成比が減っていく傾向にあります。反対に、オレンジ枠の職種は増えていく傾向にあります。黄色枠の「農林漁業従事者」は、年齢によって数が違いますが、これは各年代が経験してきた産業構造の違いや、家業を引き継いだかなどによる違いが反映されていると推測されます。

60歳定年前の「55~59歳」と、雇用確保措置の義務化がされている年齢層である「60~64歳」は、先ほどもみたとおり、わりと構成比が似通っています。ともに「専門的・技術的職業従事者」が17~18%程度で、「事務従事者」もほぼ22~24%程度となっています。

ところが、「65~69歳」になると、それらの職種の構成割合は急に落ちます。「専門的・技術的職業従事者」は4ポイント程度落ちます。「事務従事者」では、「55~59歳」に比べ10ポイント程度落ち、「60~64歳」と比べると7ポイントぐらい落ちています。最終的には、「事務従事者」では「55~59歳」と「75歳以上」を比べるとほぼ3分の1の割合になり、「専門的・技術的職業従事者」も約半分の割合に減少します。

特にサービス職業などの構成比が65歳以上で上昇

一方、「サービス職業従事者」と「運搬・清掃・包装等従事者」の構成比は、「60~64歳」に比べて65歳以上の年齢層で上昇します。「サービス職業従事者」は「60~64歳」が11.7%で、それに対して、65歳以上では15%~17%程度の幅になります。「運搬・清掃・包装等従事者」では「60~64歳」が8.3%でしたが、65歳以上になると約12~15%程度の幅に構成比が変化しています。

50代後半と60代前半で職業があまり変わらない背景に雇用確保措置

なぜ、こうした比較をしたかというと、「55~59歳」と「60~64歳」、そして65歳以上の職種を比べると、日本の今の60歳以上の労働市場の特徴が少しわかるからです。

みてきたとおり、「55~59歳」と「60~64歳」の職種別の構成比はあまり変わりません。なぜあまり変わらないかというと、雇用確保措置が普及してきたからです。60代前半までは基本的に希望する人たちが全員雇用されます。

一方で、その人たちの多くは、役職定年や管理職から外れることで責任は軽くなりますが、携わっている仕事内容が変わらない人が多いです。JILPTの調査では、8割ぐらいの企業が定年前も定年後も従事している仕事自体は変わらないと回答していることがわかっています。

言い換えると、60代前半までの雇用確保措置の後に、外部労働市場に出ていったときには、自分がこれまでやってきた仕事と同じような仕事をしたいと思っても、労働ニーズや需要がない可能性があり、外部労働市場でミスマッチを経験する可能性が高まるということです。

サービス業・非正規で働く人が増える

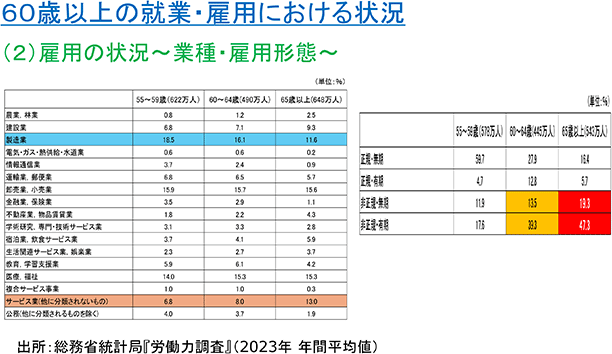

次に、業種・雇用形態の状況をみます。シート5の左表は業種別の雇用者数、右表は役員を除いた雇用形態別にみた雇用数で、それぞれ年齢層別にみています。定年前後や雇用確保措置の上限年齢の前後でどれくらい割合が変わるかをみていきます。

まず、業種別の状況をみていくと、青枠の「製造業」の割合が減り、定年前後と雇用確保措置以降の年齢で状況が変わります。次に、オレンジ枠の「サービス業」をみると、「55~59歳」に比べ、「65歳以上」の割合が増えます。これは先ほどみてきた「サービス職業従事者」や「運搬・清掃・包装等従事者」が増えることを反映しています。

右表は、役員以外の雇用者に関して、どのような雇用形態、雇用期間で雇われているかをみたものです。これは皆様ご承知のことですが、やはり60歳前後を挟んで、雇用形態は随分変わります。

例えば、「55~59歳」では6割が「正規・無期」の正社員ですが、「60~64歳」になると27.9%と3割を切ります。さらに、「65歳以上」になるともっと低くなり、16.4%と2割を切ります。「60~64歳」は、「非正規・無期」と「非正規・有期」を両方足した割合は約5割になり、「65歳以上」になると7割近くに達します。

つまり、年齢層が上がるにつれて製造業の比率は減っていき、同じ傾向は金融・保険業と公務などでもみられます。一方で、サービス業に従事する雇用者の比率は65歳以上で目立って上昇します。

「正規・無期」の比率は「65歳以上」では約2割にまで低下

雇用形態別でみると、「正規・無期」の比率は、50代後半では約6割ですが、「60~64歳」で約3割、「65歳以上」では約2割にまで低下します。つまり、シニアの就業機会はどこで展開されているかというと、サービス産業などの第3次産業の非正規セクターで主に展開されているということです。

Ⅱ.シニアの労働市場──求職・求人・転職の状況

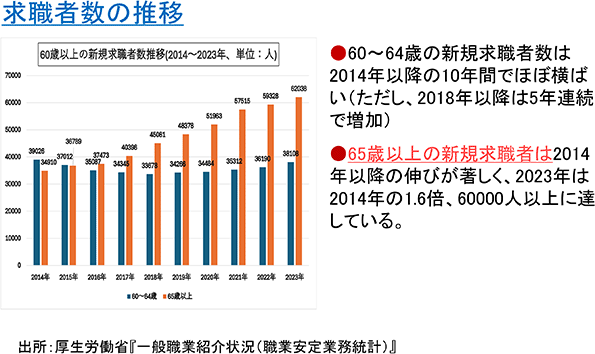

60歳以上の新規求職者数は10年間で約10万人に拡大

今度はシニアの労働市場について、求職、求人、転職の状況をみていきます。

シート6のグラフをみると、「65歳以上」の新規求職者の伸びが著しいことがわかります。2014年では、「60~64歳」と「65歳以上」をあわせた60歳以上の新規求職者が約7万4,000人程度だったのが、2023年は約10万人に増加しています。

そして、「60~64歳」の新規求職者数はほぼ横ばいです。2019年からは少し増加しています。「65歳以上」の求職者をみると、2023年は2014年に比べ約1.6倍程度になっています。このことから、シニアの労働市場で目立ってきたのは、「65歳以上」だと言えます。

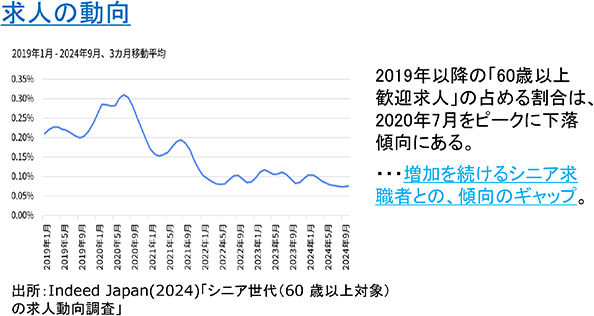

「60歳以上歓迎求人」の割合が少ない調査結果も

しかし、人材サービス会社「Indeed Japan」の、60歳以上を対象とした求人の動向調査をみると、「60歳以上歓迎求人」の割合はとても低いことがわかっています(シート7)。2020年7月の0.3%をピークに下落し、2024年9月は、2020年7月に比べるとその4割ぐらいになっていることがわかります。これは増加しているシニア求職者と求人動向との間にギャップがあることを示しています。

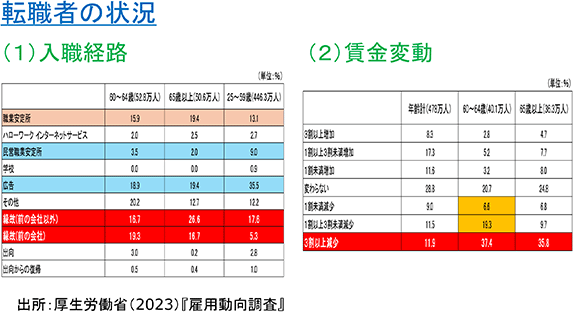

入職経路は60歳以降では縁故や職業安定所が多い

次に転職者の状況をみていきます。シート8は厚生労働省の雇用動向調査です。年齢層別に回答結果をみると、特徴がみえてきました。まず左の表は各年齢層の入職経路をまとめたものです。ちなみに、右端の「25~59歳」という年齢の括り方は、25歳より前の年齢層では高卒や大卒などの新卒社員が多数を占めるため、その影響を除くために、いわゆる転職者などの社会人として入職してきた人の傾向をみるために「25~59歳」としています。

まず青枠の「民営職業安定所」「広告」をみると、他の年齢層に比べて「25~59歳」の割合が高くなっています。そして、赤枠の「縁故(前の会社以外)」「縁故(前の会社)」をみると、「60~64歳」や「65歳以上」のほうが「25~59歳」に比べて割合が高くなっています。オレンジ枠の「職業安定所」は「60~64歳」や「65歳以上」のほうが「25~59歳」に比べて少し割合が高くなっています。

そして、右表の賃金変動についてみると、これは明らかに傾向が違いますが、「年齢計」でみると「3割以上減少」が1割くらいに対して、「60~64歳」や「65歳以上」になると3割を超える割合になっています。

65歳以上の民間マッチングルートの活用は2割程度

先ほどの入職経路に戻って、青枠の「25~59歳」の「民営職業安定所」と「広告」を足してみると44.5%になりますが、同割合を「60~64歳」でみると22.4%となり、「65歳以上」では21.4%となってしまいます。つまり、「民営職業安定所」と「広告」といった民間の媒体の活用度は60歳以上だと2割ぐらいになってしまいます。

そのかわり、赤枠の「縁故」の活用度が上昇します。特に「65歳以上」になると、赤枠の「縁故(前の会社以外)」や「縁故(前の会社)」のどちらかを使っている人が4割程度を占めます。つまり「65歳以上」に関していえば、転職において中心的なマッチング機会になっているのが縁故ということになります。

60歳以上の転職では賃金が減少

賃金変動については、先ほども述べたとおり、60歳以上になると「3割以上減少」の割合が跳ね上がります。特に、「65歳以上」よりも「60~64歳」のほうが「3割以上減少」の回答割合が高くなっており、それからオレンジ枠の「1割以上3割未満減少」や「1割未満減少」の回答割合も高くなっています。「60~64歳」の転職をした方では6割超が、賃金が減少しています。

これはおそらく60歳という年齢がカギで、継続して雇用されて賃金が下がっているわけではなく、転職をしているけれども、60歳定年による処遇の調整の影響を受けていることがうかがえます。

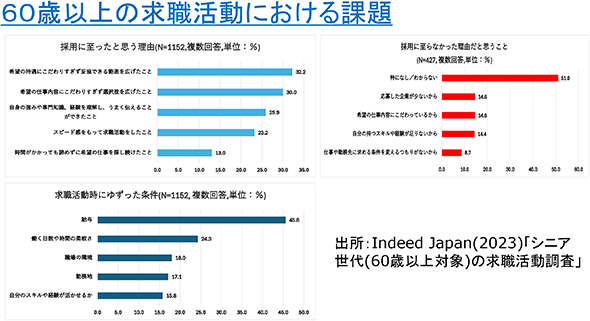

60歳以上の求職活動の動機は経済的に収入を得る必要があるから

60歳以上の求職活動における課題についてですが、Indeed Japanの調査では、60歳以上で求職活動を行ったと回答した人のうち48.5%が、経済的な理由で収入を得る必要があるため求職活動を行っていると回答しています。健康維持ややりがいをあげる人もいますが、いずれも15%程度で、経済的な理由をあげる人が多いです。当機構が実施した「60代の雇用・生活調査」に関する調査でも同じような傾向が現れています。

待遇にこだわらない人は採用される

この経済的な理由で転職活動した人だけを取り上げてみると、回答者の約7割が採用され、約3割は採用されていませんでした。採用が決まった人に「採用に至ったと思う理由」(複数回答)を尋ねたところ、回答割合が最も高かったのは「希望の待遇にこだわりすぎず妥協できる範囲を広げたこと」(32.2%)で、2番目が「希望の仕事内容にこだわりすぎず選択肢を広げたこと」(30.0%)でした(シート9)。

この2つのいずれか一方に回答している人が47.2%となり、採用が決まった人の半数近くが、処遇や仕事内容に関する希望を譲ったことになります。

不採用者の約半数は原因がわからない

「求職活動時に譲った条件」(複数回答)をみると、採用が決まった人の約半数は給与を譲ったと答えています。一方で、約3割の採用されなかった人に採用に至らなかった理由(複数回答)を尋ねると、「特になし/わからない」(51.0%)と回答しています。何が理由だったのかよくわからない、認識ができていないということです。

Ⅲ.これから何が求められるか──シニアの就労・活躍機会の拡大に向けて

ここまでシニア60歳以上の雇用就業における位置づけや労働市場における行動の状況をみてきました。そのうえで何が求められるでしょうか。今回のサブテーマ「シニアの就労・活躍機会の拡大に向けて」に対して、どんな取り組みができればいいのか、ここまでの論点を整理したいと思います。

労働市場の状況が十分に伝わっていないのでは

1つめは、就職が決まらない人の約半数は原因がわかってないということは、シニア労働者をめぐる労働市場の状況が十分伝わっていないということです。つまり、自分たちがやってきた仕事と、企業の外の労働市場に出た時に求められているもののズレを把握できていないのではないでしょうか。

日本のシニアの場合は、構造的にこのズレが生じ得る可能性があって、それは先ほど申し上げた雇用確保措置の義務化です。雇用確保措置の上限年齢の65歳までと65歳以降の労働需要が大きく変化しているので、そのあたりの労働市場の状況が十分にシニアの労働者に伝わっていないと思います。

情報へのアクセスのしやすさなどの見直しが必要

そうであるならば、シニアをめぐる状況の情報収集や分析、あるいは収集・分析した内容を高齢者に的確に伝えるためのルート・機会の確立が必要だと思います。これはもちろんハローワークを中心に民間の転職エージェントなどが取り組まれていると思いますが、高齢者の情報へのアクセスのしやすさや、高齢者が情報を十分に活用できているかという観点から、見直し・検討を行うことが必要なのではないでしょうか。

シニアの労働情報を職業訓練などに反映させていく

2つめは、シニアの労働情報を効果的に活用していくうえでシニア労働者に対する職業ガイダンスや職業訓練の取り組みに反映していくことが重要ではないでしょうか。つまり、どのようなスキルが求められていて、そのために何をやらなければいけないのかといったことをシニアに示すために、労働市場に関する情報を活用できないだろうかということです。

そのうえで、シニアの求職者や就業者の健康状況、職業経験や心理状態における傾向など、シニアの特徴を反映した有効なガイダンス・職業訓練を実施していくことに、社会全体としてより注力していく必要があるのではないかと思います。

縁故ではなくマッチングの機会を広げていく取り組みを

3つめはシニアのマッチング機会がそもそも乏しいのではないかということです。先ほど、60歳以降の転職者の入職経緯は縁故への依存度が高いと言いました。誰か紹介してくれる人がいてマッチングの確実性を向上させていると思われますが、縁故ですので、逆にマッチングの機会を狭める懸念があるのではないかと思います。

米国の社会学者マーク・グラノヴェッターが発表した社会的ネットワークに関する仮説、「弱い紐帯の強み(weak ties)」(新規性の高い価値ある情報は、自分の家族や親友、職場の仲間といった社会的つながりが強い人々(強い紐帯)よりも、知り合いの知り合い、ちょっとした知り合いなど社会的つながりが弱い人々(弱い紐帯)からもたらされる可能性が高い)という理論があります。

果たして日本の65歳以上の人はこの「弱い紐帯の強み」を持っているのかわかりませんが、普通に考えると、縁故は前の会社や知り合いからのマッチング機会で、民間や公共の職業安定機関が提供するよりは機会が少なくなるのではないだろうかという懸念があります。

やはりマッチングの機会を広げる意味では縁故に依存する状況を打破する必要があって、そのための官民による取り組みが必要なのではないかと思います。

特に、シニア世代は民間のマッチングルートの活用が若い年齢層に比べて非常に低いです。この活用を阻害する要因について実態把握をして、その要因の対策を進めることが必要だと思います。

民間企業にシニアの活躍の場が整っていない課題も

今回はあまり深く言及しませんが、シニア労働者による民間のマッチングルートの活用が少なくなっている要因はおそらく、民間企業に60歳以上の人を十分に活躍させるだけの体制が整っていないからではないかと思います。

そのような体制が整っていれば、もっと民間のマッチングルートを使って人を雇うでしょうし、また企業の求人ニーズに応えるために、民間のマッチングルートを運営する側もシニア労働者向けの取り組みを進めるのではないかと思います。

これから求められることは、各企業におけるシニア労働者の活用、人事労務管理をどのように進めていくかということだと思います。

この後のパネルディスカッションでも触れますが、シニア労働者のニーズは多様です。それに対して活躍の機会が与えられるような人事管理のあり方やシニアのマッチング機会がより多く実現することによって、シニアの活躍の場もより広がっていくのではないかと思います。

プロフィール

藤本 真(ふじもと・まこと)

労働政策研究・研修機構 副統括研究員

専攻は産業社会学、人的資源管理論。人材育成・キャリアディべロップメントに関する企業のマネジメントや、能力開発・キャリア形成に関わる個人の意識や活動、高齢者の雇用・就業、公共職業訓練などの能力開発政策を主なテーマとして、調査研究活動に従事している。近時の業績としては、『70歳就業時代における高年齢者雇用』(第4期プロジェクト研究シリーズNo.1、2022年)、『日本企業の能力開発システム』(労働政策研究・研修機構、2024年)などがある。

※所属・肩書きは開催当時のもの