研究報告 「働きすぎ」に関わる今日的課題

──残業削減とともに考えるべきこと

-

- 高見 具広

- 労働政策研究・研修機構 副主任研究員

- フォーラム名

- 第105回労働政策フォーラム「労働時間・働き方の日独比較」(2019年9月30日)

日本の労働時間は、1980年代ごろはアメリカ、ヨーロッパ諸国に比べ随分長い水準にありました。80年代後半から法政策の影響もあり、1人当たり年間平均労働時間で見ると、今日では、アメリカ、イギリスと同水準で、1,700時間台にまで短くなっている状況です。ただ、ドイツと比べると、まだまだ長い水準にあります。また、これは平均の話ですので、正社員の長時間労働は今でも残っており、特に30代、40代の男性、業種では「運輸業」や「教育、学習支援業」、「建設業」などで労働時間が長い状況にあります。

長時間労働などの過重労働は、どうして問題なのでしょうか。まず、大きいのは健康への影響です。日本では、過労死・過労自殺が大きな社会問題になってきましたが、今でも件数は減っておらず、脳・心臓疾患による労災申請・認定の件数はここ10年程度、あまり変わっていません。また、健康だけではなく、ワーク・ライフ・バランス、例えば、育児や介護と仕事の両立が長時間労働などによって困難になっている問題や、女性の活躍との関係、少子化への影響などについても議論されています。

残業禁止だけでは十分ではない

では、本日なぜ、「長時間労働」と言わずに「働きすぎ」と言っているかというと、今日的な過重労働の問題は、必ずしも労働時間の長さだけでは測れないのではないかと考えているからです。例えば、厚生労働省の労働安全衛生調査(平成29年)によると、仕事や職業生活にストレスを感じている人の割合は半数以上にのぼっています。そして、どういうことにストレスを感じているのかを見ると、「仕事の質・量」をあげる労働者が約6割おり、最も割合が高くなっています。必ずしも時間の長さだけではなく、ノルマが重いとか、責任を強く感じるとか、そういうものも含めて働く人のストレスになっているのです。

健康は、働く人にとってとても大きな問題ですが、企業にとっても、その人が体調不良で仕事を休んでしまったり、会社に来てはいるけれども集中力や注意力を欠いてパフォーマンスが低下したりするなど、生産性に大きくはね返ってきます。このため、日本社会として考えるべき問題だと思っています。

今、働き方改革が法的にも社会の機運としても進められています。働き方改革関連法のなかで、2019年から施行されているものでは、残業の上限規制が罰則付きのものとなり、強化されたことが一番大きなポイントです。

これまで、なぜ長時間労働になるのかというと、一つは、法制度の実効性が乏しいことが指摘されていました。この点は、今回の法改正を機に随分変わるのではないかとも思われます。2016年にJILPTが行った調査結果(労働時間管理と効率的な働き方に関する調査結果 (調査シリーズNo.148))によると、大半の企業が法の施行前から残業削減に向けて実態把握やノー残業デーなど何かしらの取り組みを行っています。残業削減に対する近年の社会の気運の高まりを示しています。

ただ、佐藤先生の問題提起にもありましたが、残業削減がゴールなのか、また、残業削減によって働きすぎの問題をなくすことができるのかというと、十分ではないと私も思います。ゴールという点では、生産性や仕事のやりがいを高めること、社員の健康、ダイバーシティということも同時に重要です。加えて、日本人は働きすぎだと昔から言われていますが、それを変える観点からも、残業禁止だけでは十分ではないのではないかということを、次にお話していきたいと思います。

残業の背景を改めて考える

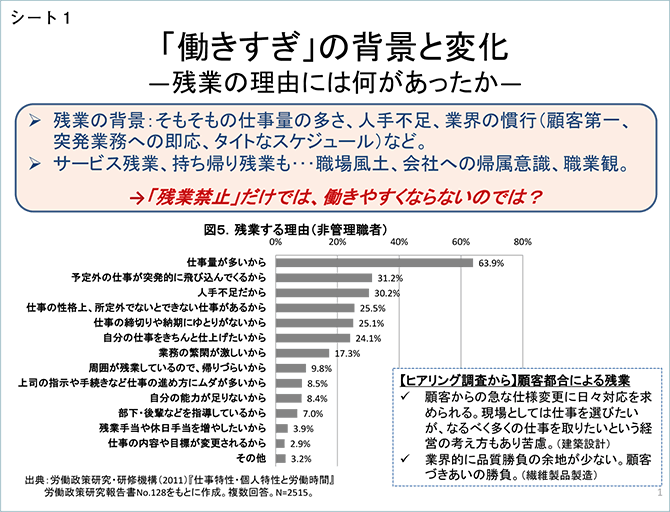

少し古いのですが、2011年のJILPT調査結果(労働政策研究報告書No.128)をもとに、残業の背景には何があったか確認するところから話を始めたいと思います(シート1)。当たり前のことかもしれませんが、残業の背景で一番多いのは、「仕事量が多いから」(63.9%)となっています。加えて、人手不足や仕事の性質、あるいは、納期にゆとりがないなどの業界慣行も背景として挙がっています。今、多くの企業で業務の効率化によって残業削減が進められていると思いますが、この調査結果からは、必ずしも自社内の効率化だけでは、残業の短縮にはつながらないのではないかということがうかがえます。

加えて、あまり良い言葉ではありませんが、日本では古くから、「サービス残業」や「持ち帰り残業」があります。こうした残業の慣行の背景には、「仕事が終わらないなら残業は当たり前」といった職場の風土や、社員の会社への帰属意識、あるいは、仕事・生活をどういうものと考えるかといった日本人の職業観まであるでしょう。このため、法律が変わったからと言うだけでは、基本的な働き方はそう簡単には変わらないのではと思っています。

JILPTでは企業や働く人にヒアリング調査を行っていますが、どうして残業になるのかを尋ねると、「顧客からの急な仕様変更でどうしてもそうなってしまう」、「顧客の都合は優先せざるを得ない」などの声が聞かれます。企業内だけでは、なかなか残業対策が完結しないことがよくわかります。

労働強度や密度も高まる

次に、こうした背景を踏まえて、働きすぎという問題の今日的な特徴を三つ、これまでの研究から紹介していきたいと思います。

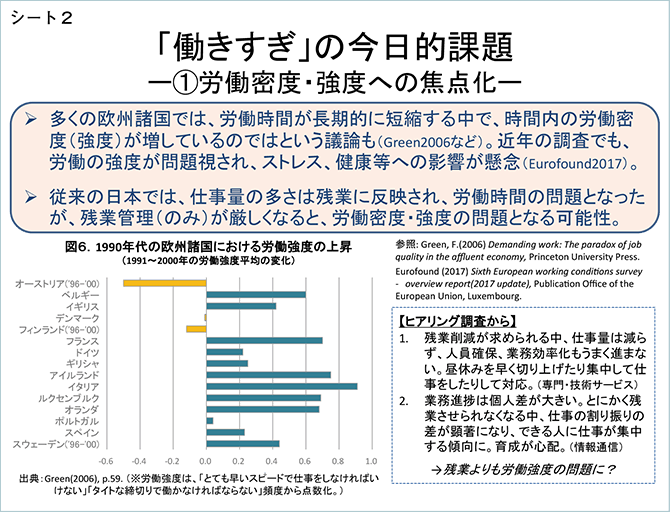

一つ目として、やや硬い言葉ですが、労働の密度・強度を取り上げます。ヨーロッパでは労働時間規制が昔から厳しく、そう簡単に残業はできません。しかし、そういうなかでも、働きすぎの問題がないわけではなく、研究の文脈では、労働の強度が問題にされてきました。シート2にあるように、多くのヨーロッパ諸国では90年代以降、とても速いスピードで仕事をしなければいけない、タイトな締切りで働かなければいけないといった労働強度の高まりが問題として浮上しました。

一番大きな背景は技術変化です。IT技術の進展が大きな背景としてあり、それによるストレスや健康への悪影響が、労働強化として懸念されたのです。日本では、労働の強度や密度はこれまであまり問題にされてきませんでした。なぜなのかを考えてみると、今まで日本では、仕事が多いとその分残業をすればいい、という考え方があり、仕事量の多さが残業の長さに反映されていたからだと思います。ただ、今後、残業規制が厳しくなったこともあり、仕事のきつさは、残業の長さとは別に、ますます労働強度の側面からも問題にされてくるのではないかと考えています。

私どもがいま実施中のヒアリング調査では、どこの会社でも残業削減が求められていて、なんとか対応している状況が見えるのですが、ある会社では、仕事量は減らせない、人員の確保や業務の効率化もうまくいかないなかで、昼休みを早く切り上げて、残業しないようにぎゅっと労働の密度を高めて対応しているとのことでした。これは、生産性を向上させているように見えますが、とりようによっては、労働密度が濃くなり、仕事がきつくなっているともいえます。

別の例では、業務が人によって偏ってきているという声が聞かれました。とにかく残業させられないなかで、できる人に仕事が集中してしまい、なかなか仕事を通じて人を育てることができない。今までであれば、できない人やうまく仕事が進められない人にも、時間をかけて仕事のやり方を教え、仕事をさせることができたわけです。業務分担の偏りが激しくなれば、モチベーションや処遇のあり方など、職場にとって悩ましい問題が生じるでしょう。

仕事と生活の境界もあいまいに

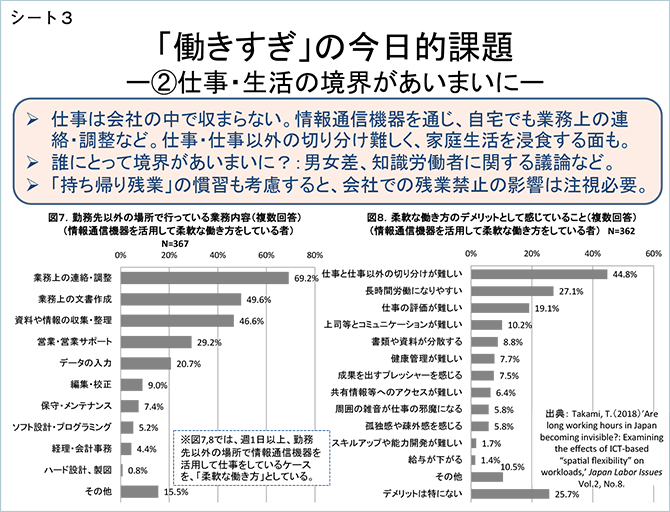

2番目の今日的課題ですが、IT化による変化として、仕事と生活の境界が曖昧になってきています。2014年にアンケート調査を行い(シート3)、週1日以上勤務先以外の場所でIT機器(パソコン、スマホなど)を使って仕事をしているホワイトカラーの人が、どういう仕事をしているのか、どういう問題が起こっているのかを調べました。すると、仕事内容としては「業務上の連絡調整」や「文書作成」などが挙がりました。また、その働き方でどういうデメリットを感じているかを尋ねると、「仕事と仕事以外の切り分けが難しい」、「長時間労働になりやすい」などが挙がりました。

これはいろいろな研究でも指摘されるところですが、IT機器が活用でき、柔軟にどこでも働けるようになると、もちろんメリットもありますが、仕事と仕事以外の時間の切り分けが難しくなり、どこにいても仕事から解放されにくくなる場合があると指摘できるかと思います。特にこれが問題になるのは、管理職・専門職などのホワイトカラーです。

ストレスを感じる頻度が高いモバイル勤務

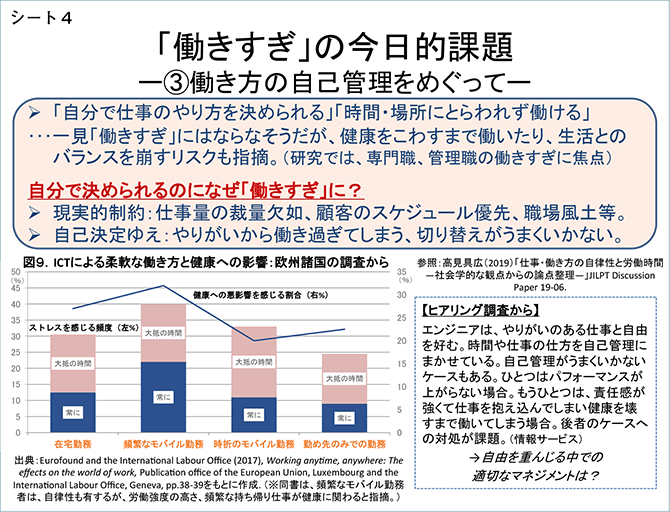

3点目として、働き方の自己管理の話をしたいと思います。仕事と仕事以外の切り分けの問題では、ヨーロッパのデータでも同じような懸念が示されています。シート4のグラフを見てください。勤め先以外の複数の場所で仕事を行うモバイル勤務の場合、在宅勤務や、勤め先のみでの勤務の人に比べてストレスを感じる頻度が非常に高く、健康への悪影響を感じる割合も高いことが示されています。

この報告書の分析によると、こういう人たちは労働強度も高い。モバイルで何をしているかというと、会社で完結しなかった仕事をしているとも書かれており、日本流に言うと、持ち帰り残業をしているとも言えます。ですから、モバイルというものは、一見どこにいても仕事ができて便利なように見えますが、その実態はストレスフルな状況になり得ることがうかがえます。これは日本だけでなく、ほかの国でも共通する課題ではないかと思います。

どこでも自由に働けるのに、どうして働きすぎたり健康への悪影響が出たり、ストレスが溜まるのか。一つには、やはり仕事量を自分で決められないという問題があります。また、先ほど残業の背景として顧客との関係を指摘しましたが、会社のなかでは自分で自由に仕事の進め方を決められるけれど、お客様との関係では顧客都合優先になってしまい、自己決定の余地が乏しい場合もあるでしょう。さらに、自ら仕事にやりがいを感じて、仕事に歯止めがきかなくなったり、切り替えがうまくできない場合もあります。

時間管理だけでなく仕事のマネジメントも

まとめとして、働きすぎを防ぐにはどうしたらよいのかを指摘したいと思います。まず、残業時間の管理だけでは、マネジメント側がやるべきこととしては不十分です。先ほど述べたように、労働の密度や強度が上がると、時間は短くなってもストレスフルになります。また、会社での残業禁止が、家など会社外で仕事を行うことにつながる可能性もあります。そこで、マネジメント側である会社の人事や現場の管理職は、これまでどおり残業時間をチェックするだけでなく、負荷の観点から、仕事の割り振りや、進捗管理などにも気を配る必要があります。

企業インタビューで、いろいろな実践の例を知ることができます。例えば、ある企業では、人によってタイムマネジメントの得手不得手があるので、管理職が部下に、個々人の抱えている3週間先までの仕事のスケジュールを書かせているのだそうです。最初は部下に面倒だと言われましたが、これをやると進捗が遅れていることが一目でわかる。また、個々人の進捗管理への意識づけもできるし、仕事の分担の見直しを容易にすることができるというメリットもあるということでした。このような現場の実践知を共有することが大切でしょう。

異変のシグナルを早めにつかむ

働き方の自己管理、自己決定をどう扱うかも大事なポイントです。働き方の自己裁量を高めていくのはとても大事なことであり、仕事のやりがいも高めます。しかし、場合によっては健康リスクも抱えますし、バーンアウトという問題も起こり得ます。ここが難しいところです。

仕事の仕方や働くペースを自分で決め、やりがいをもって仕事をしている社員に対し、マネジメント側として何もやることはないかというと、そんなことはありません。まず、健康管理の点では、異変のシグナルを早めに掴むことが大事です。また、仕事の負荷の状況を見て、管理職が適切なセーブをかけることも大事なのではないかと思います。

生活時間を守るという観点では、勤務間インターバル制度があります。その日の勤務と翌日の勤務との間に一定の時間を確保することです。こういう制度を活用して、生活時間や休息時間を確保することも有効でしょう。また、IT機器を使って勤務先以外でも仕事ができる環境が広がるなかで、フランスでは「つながらない権利」を尊重する法律が施行されました。こうした考え方も大切になります。

生活時間を守るためには、会社側の施策も大事ですが、働く人自身もオフの時間を意識的につくることが大事になります。生活時間と健康を守るために誰が何をするべきなのか、働く者自ら心がけるべき部分、マネジメントに求められる役割などについて議論を深めることが必要と考えています。