基調報告:第64回労働政策フォーラム

職場のメンタルヘルス対策を考える

(2013年1月21日)

基調報告 我が国のメンタルヘルス対策の現状と課題

椎葉 茂樹 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長

きょうは、職場でのメンタルヘルス対策の現状と、職場でのメンタルヘルス対策に関する国の取り組みについてご説明させていただきます。

職場でのメンタルヘルス対策の現状ですが、私どもは労働安全衛生法という法律を所管しておりまして、同法は昭和47年(1972年)にできました。ちょうど去年、成立40年を迎えたのですが、当時の日本は右肩上がりで元気はつらつでした。ところが、このときの法律はまだ、安全と体の衛生が中心であり、心の衛生まで考える余裕はなく、条文にもメンタルヘルス的な内容は入っていませんでした。

職場でのメンタルヘルス対策の現状

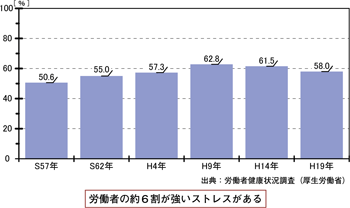

厚生労働省では、定期的に労働者健康状況調査を実施しており、強い不安や悩み、ストレスがある労働者というのがどれくらいいるかを労働者に尋ねています。昭和57年(1982年)から62年(1987年)、平成4年(1992年)と5年置きに実施していますが、直近のデータをみると、ほぼ6割の労働者が強いストレスがあると言っています(図表1)。

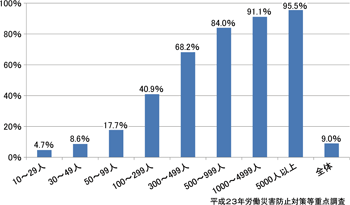

また、過去1年間で、メンタルヘルス上の理由により連続1カ月以上の休業、または退職した労働者がいる事業所はどれぐらいかを別の調査で調べたところ、全体では9%と1割近くの事業所で1カ月以上の休業、または退職した労働者がいるということでした(図表2)。規模別にみると、大規模事業所では、ほぼすべてでいるという状況になっています。

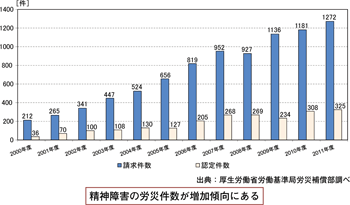

私どもの労働基準局では、精神障害の労災補償も担当していますが、業務との間に相当因果関係が認められる疾病については、労災補償保険法に基づく労災保険給付の対象となります。精神障害についての労災請求件数をみると(図表3)、請求された件数が近年は1,000件を超えています。そのうち300件ほどが認定を受けており、精神障害の労災件数は増加傾向にあります。この増加傾向は今後も増えていくものと考えています。

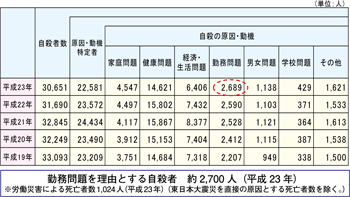

自殺者の推移と原因・動機

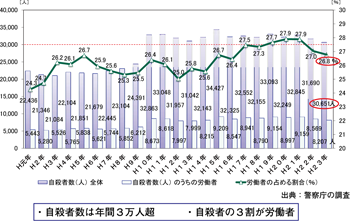

自殺者の推移、それからその原因、動機については、警察庁でデータを発表しています(図表4)。自殺者数は年間3万人で、先日、警察庁から、平成24年のデータが公表されたのですが、これが約2万8,000人ということで、ようやく3万人を下回る数字になりました。ただ、それでも我が国はほかの国に比べ自殺者が多い状況です。

図表3 精神障害の労災補償状況

業務との間に相当因果関係が認められる疾病については、労働者災害補償保険法に基づき、労災保険給付の対象となる。

精神障害についての労災請求件数とその認定件数(発病した精神障害が業務上のものと認められた件数)の推移は以下のとおり。

また、そのうちほぼ3割が労働者ということであり、職場における対策も進めなくてはなりません。図表5には平成23年までの原因と動機のデータが掲載されています。勤務問題が約2,700人ほどということです。実は労働災害による死亡者数が約1,000人ですので、それからすると、この数字はかなり大きなインパクトを持っているといえます。原因となり得る勤務問題と、それに起因するような自殺には果敢に対応していかなくてはなりません。

増えるパワハラへの対策も

都道府県労働局には総合労働相談コーナーがありまして、嫌がらせやいじめに関する相談件数をみることができます。民事上の個別紛争が増えているのと同じように、個別紛争件数に占めるいじめ、嫌がらせの割合も増えてきています。相談事例の中身も、暴力や傷害、暴言、罵声、悪口、プライバシー侵害、無視、仕事を与えないなどがあり、身体的苦痛を与えるものから、精神的苦痛を与えるもの、そして、社会的苦痛を与えるものがあります。パワハラ対策も職場できちんとやらなくてはいけない状況になってきています。

事業所のメンタルヘルス対策は

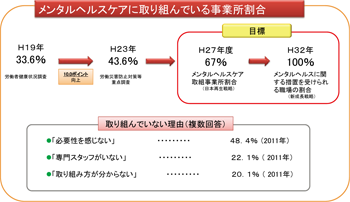

そのような中、メンタルヘルス対策の取り組みの現状はどうなっているのかですが(図表6)、平成19年の労働者健康状況調査で、何らかのメンタルヘルスケアに取り組んでいる事業所がどれくらいかを調べたときには3割ぐらいでしたが、直近の調査では約4割になっています。そして、日本再生戦略で平成27年度に67%、新成長戦略で平成32年に100%の職場で、何らかのメンタルヘルス対策に取り組むという目標を設定したわけです。

同調査では取り組んでいない理由も聞いていますが、「必要性を感じない」が5割弱。「専門スタッフがいない」が2割。「取り組み方がわからない」が2割ということで、必要性を感じないという半分の事業所には、我々としてもこれは感じさせてあげたいと思っています。メンタルヘルス対策というのは、職場の生産性を上げるためにも、もっとポジティブに取り組んでいく必要があると考えます。

スタッフがいない、取り組み方がわからない、ということについては、何とかしないといけません。こうした目標を達成するには、あらゆる施策を、国といろいろな関係団体が一緒になって取り組まないと難しい。我が安全衛生部の職員はたかだか60人で、ここだけで取り組むのには無理があります。いろいろなメンタルヘルス対策のうねりを日本中に、いろいろな職場に波及させていかないといけません。

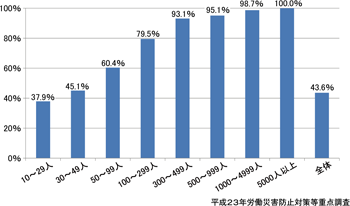

取り組み状況を規模別にみると、大企業ではほぼ対応している一方、中小ではまだ取り組んでいない事業所が多い(図表7)。すでに取り組んでいる事業所では、さらにそれを発揮し、取り組んでいない事業所はこれからきちんとやっていただく。そういう方向に持っていくことが必要です。

職場のメンタルヘルス対策に関する国の取り組み

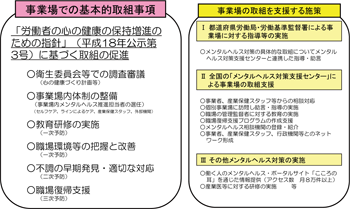

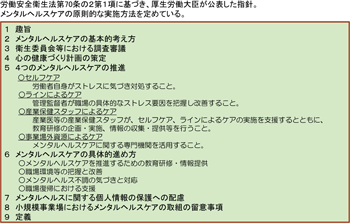

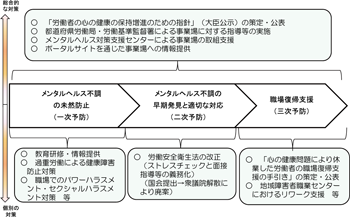

次に、職場のメンタルヘルス対策に関する国の取り組みについて紹介します。厚生労働省では、事業所での基本的取り組み事項として、まず何をすればいいかというのを労働者の心の健康の保持増進のための指針で示しています。これは大臣が公示したものであり、これに基づいて事業主や関係団体を指導できるという法的な位置づけを持つ指針です(図表8)。

例えば、衛生委員会での調査審議や、事業所内のいろいろな体制をきちんと整備すること、それから、さまざまな教育研修を実施していくことなどを示しています。これは1次予防といって、メンタルヘルス不調者を発生させないようにする取り組みです。

不調者を早目に発見して適切な対応をとっていくのが2次予防です。

それから、今度はメンタルヘルス不調に陥った人をいかにして復帰させるか。これは3次予防で、1次、2次、3次の対策を総合的にとっていただきたいということがこの指針に載っています。まずこの指針を読んでいただくということが出発点になります。

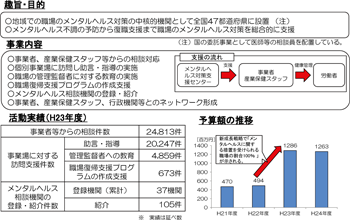

メンタルヘルス対策支援センター

こういう指針の内容をどうやって事業所に実施してもらうかですが、1つめは、都道府県労働局・労働基準監督署による事業所に対する指導等になります。実際、監督署が行くと、メンタルヘルス対策の取り組み方がわからないという事業所が多くあります。その場合には、メンタルヘルス対策支援センターを都道府県に1つ設置していますので、そこに相談するように指導、助言しています。

2つめが、いま言ったメンタルヘルス対策支援センターでの事業所の取り組み支援です。これは個別の労働者に対する支援ではなく、事業者、それから事業所の産業保健スタッフからの相談に応じたり、実際に個別に訪問して助言、指導などを行っています。事業所の管理監督者の教育のために、来てくださいとよく依頼されます。やっと管理監督者もわかってくれたと、サンキューレターが返ってくることもあります。ですから、きょうお越しの人事の方は、メンタルヘルス対策支援センターにぜひ一度ご相談をいただければと思います。

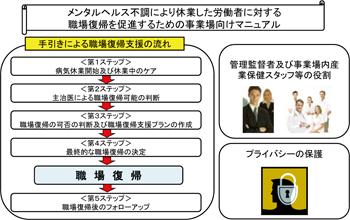

センターではまた、職場復帰支援プログラムの作成支援を行っています。メンタルヘルス不調者が復帰する際のプログラムのつくり方がわからない事業所には、ひな型を示して、つくって提出してもらって、それをまた検討してというフィードバックを複数回行います。

ポータルサイト「こころの耳」を通じた情報提供

3番目として、ポータルサイト「こころの耳」というのを運営しています。月間8万件以上のアクセスがあり、指針の内容や、きょうお話した内容もほとんど全部、掲載しています。

先ほど触れた指針ですが、これはほんとうに大事なもので、もし読んでいない場合はぜひ読んでいただきたいと思います(図表9)。まず基本的な考え方を事業所で事業者が宣言してほしいと思います。その宣言を下部に、末端にまで伝える。50人以上の事業所には衛生委員会が設置されていますが、ここで調査審議をきちんと行い、計画をまず策定する。その計画に基づいて実施し、その結果、修正箇所があればそれを修正するというPDCAサイクルをすすめています。

メンタルヘルスケアとしては4つのケアの推進をうたっています。まずは、労働者自身のセルフケア。それからラインによるケア。産業保健スタッフなどによるケア。そして、外部の専門家によるケア。こういった4つのケアをうまく組み合わせて行います。

具体的な進め方としては、教育研修・情報提供や、実際にどういう職場はメンタルヘルス不調者が多いのかといった、把握と改善。気づきの対応などを載せています。

メンタルヘルス対策支援センター事業の詳細は、図表10をご覧ください。

パワハラに関するサイトも開設

ポータルサイトを通じた事業場への情報提供では、「こころの耳」のほか、パワハラに関するサイト「みんなでなくそう!職場のパワーハラスメント あかるい職場応援団」も労働基準局の方で運営していますので、ぜひご利用ください。

パワハラでは、昨年、「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」が報告書を出しております。パワハラの概念を整理し、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係など、職場内の優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて精神的、身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為だと、パワハラを定義しました。

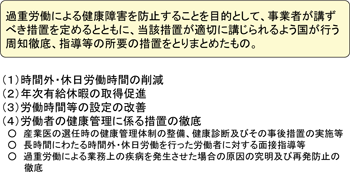

労働基準局では、労働時間の特に長い人のために、「過重労働による健康障害防止のための総合対策」を策定しています(図表11)。過重労働による健康障害を防止することを目的として、事業者が講ずるべき措置を定めるとともに、適切に講じられるよう国が行う周知徹底、指導等の措置を取りまとめたものです。

長時間労働や職場復帰時の支援も

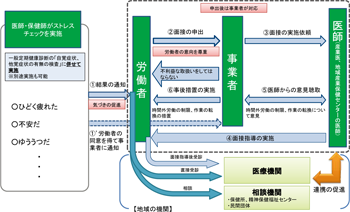

時間外、休日労働時間の削減や、年次有給休暇の取得促進など、労働時間や休暇に関する対策のほか、健康管理面での対策も盛り込んでいます。労働衛生課では、産業医の選任時の健康管理体制の整備などや、長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導等の措置の徹底を行っています。

ちょうど月の時間外・休日労働時間が100時間や80時間を超えた場合、こういった労働者には面接指導の申し出を事業者にしてもらい、医師がそういう労働者を面接指導し、事業者が医師からの意見を聞いてさまざまな事後措置を講じるという仕組みを設けています。

実際、メンタルヘルス不調に陥った労働者が職場に復帰するときですが、それについては職場復帰支援の手引きを示しています(図表12)。

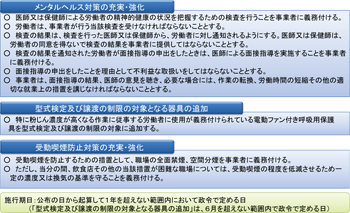

以上の国の取り組みをまとめたものが、図表13になります。まとめますと、指針を出しています。2次予防の早く見つけるというところでは、労働安全衛生法を改正して、ストレスチェックと面接指導を義務化する予定でしたが、衆議院が昨年解散になり、廃案になっています。厚生労働省としては、1次、2次、3次を総合的にやってほしいということで同法改正案を示したわけで、何もストレスチェックだけをやれといったわけではありません。

今後の対応

図表14が、国会提出法律案です。図表15にあるように、かなり大きな取り組みの方針をお示ししたのですが、残念ながら審議時間がなく、廃案になりました。事務方としましては再提出に向けて努力したいと考えています。

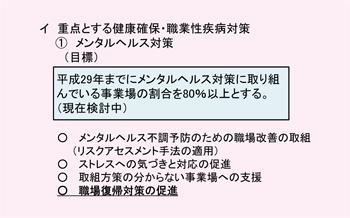

今ちょうど、平成25年(2013年)4月から29年(2017年)3月31日までに国が取り組むべき中長期的な計画である「第12次労働災害防止計画」を策定中です(図表16)。その中では、メンタルヘルス対策を柱の1つに置いています。今、目標値などを議論中ですが、メンタルヘルス対策では、例えばメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所を8割以上にすることを検討しています。取り組みとしては、メンタルヘルス不調者のための職場改善や、ストレスの気づき対応の促進、方策のわからない事業所への支援、それから、職場復帰の促進などを総合的に実施していこうと考えています。そのための平成25年度予算要求では、33億円を計上しているところです。