外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(法務・厚生労働四)

2025年9月30日

法務省令 | 厚生労働省令 第四号

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行に伴い、並びに外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年法務省 厚生労働省令第三号)の全部を改正する省令を次のように定める。

令和七年九月三十日

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 育成就労

第一節 育成就労計画(第三条-第四十条)

第二節 監理支援機関(第四十一条-第七十一条)

第三節 補則(第七十二条)

第三章 外国人育成就労機構

第一節 役員等(第七十三条・第七十四条)

第二節 評議員会(第七十五条)

第三節 業務(第七十六条-第八十八条)

第四節 補則(第八十九条・第九十条)

第四章 雑則(第九十一条-第九十五条)

附則

第一章 総則

(定義)

第一条 この省令において使用する用語は、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。

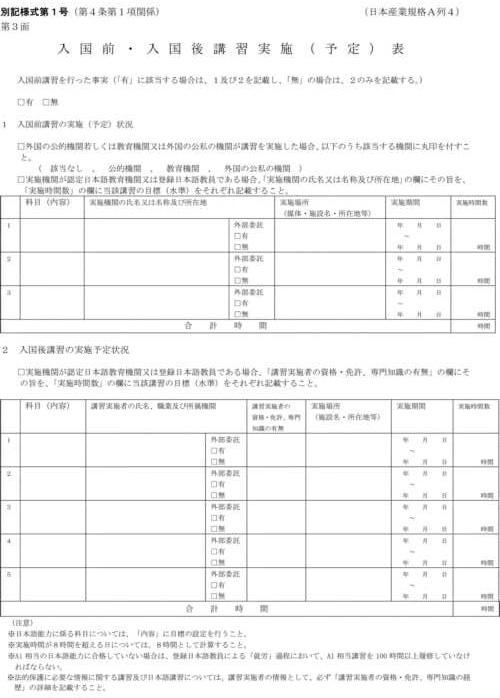

一 「入国後講習」とは、法第二条第二号並びに第三号イ及びロに規定する講習をいう。

二 「取次送出機関」とは、外国の送出機関(法第九条第一項第十一号に規定する外国の送出機関をいう。以下同じ。)であって監理型育成就労の対象となろうとする外国人からの監理型育成就労に係る求職の申込み(以下「監理型育成就労の申込み」という。)を本邦の監理支援機関に取り次ぐものをいう。

三 「外国の準備機関」とは、育成就労の対象となろうとする外国人の外国における準備に関与する外国の機関(取次送出機関を除く。)をいう。

四 「外部監査」とは、法第二十五条第一項第五号に規定する役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査をいう。

五 「育成就労事業年度」とは、育成就労に関する事業年度をいい、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わるものとする。

(取引上密接な関係を有する外国の公私の機関)

第二条 法第二条第三号イの主務省令で定める取引上密接な関係を有する外国の公私の機関は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 本邦の公私の機関(法第二条第三号イに規定する本邦の公私の機関をいう。次号において同じ。)と引き続き一年以上の国際取引の実績又は過去一年間に十億円以上の国際取引の実績を有する機関

二 前号に掲げるもののほか、本邦の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っていることその他の取引上密接な関係を有する機関として出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めるもの

第二章 育成就労

第一節 育成就労計画

(密接な関係を有する本邦の複数の法人)

第三条 法第八条第一項の主務省令で定める密接な関係を有する本邦の複数の法人は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 同一の親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。)をもつ本邦の複数の法人

二 前号に掲げるもののほか、その相互間に密接な関係を有する本邦の複数の法人として出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めるもの

(育成就労計画の認定の申請)

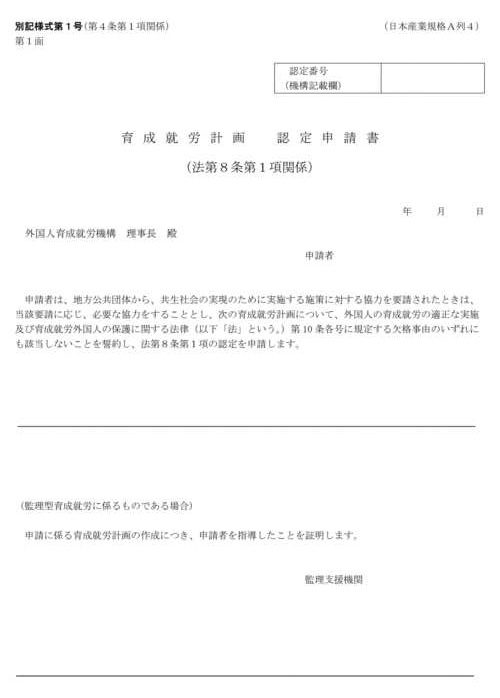

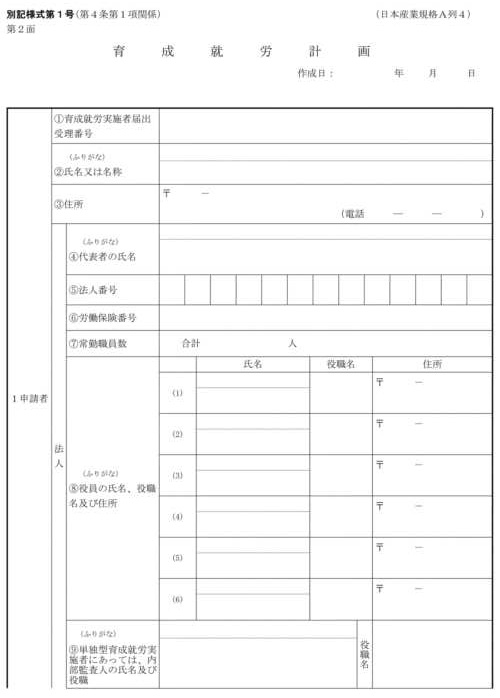

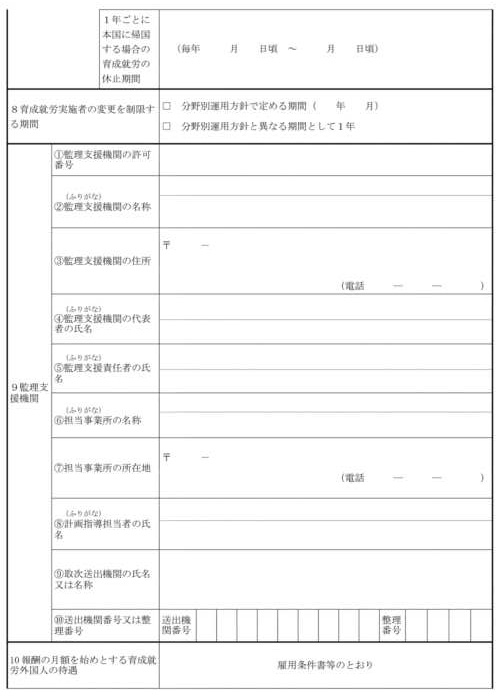

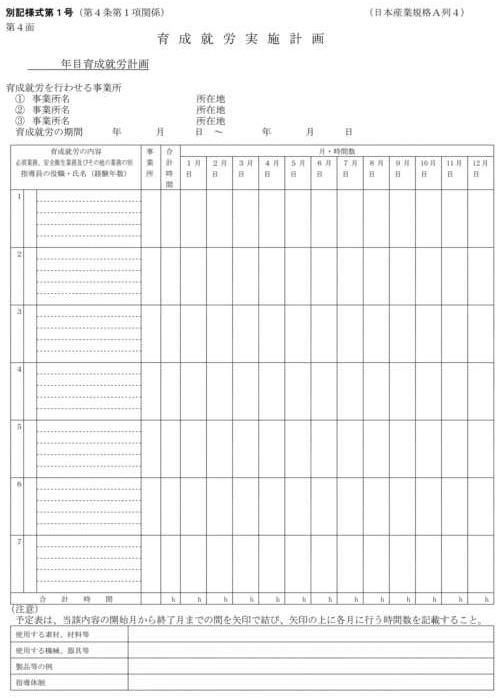

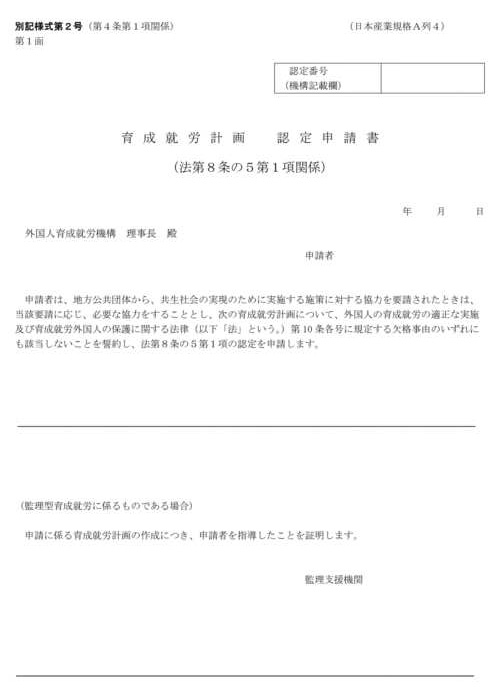

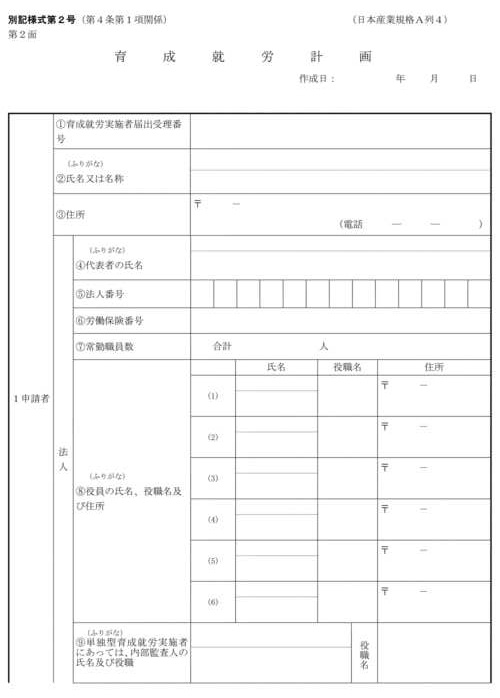

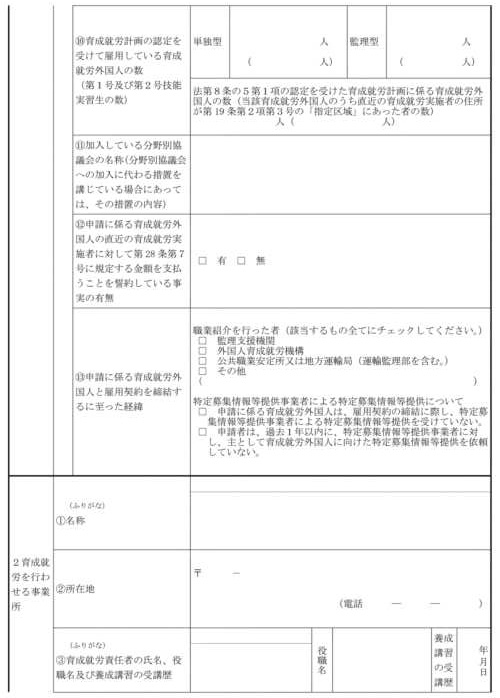

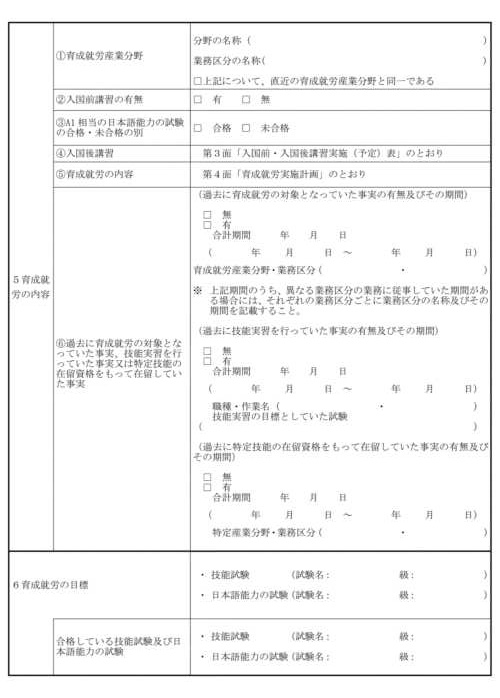

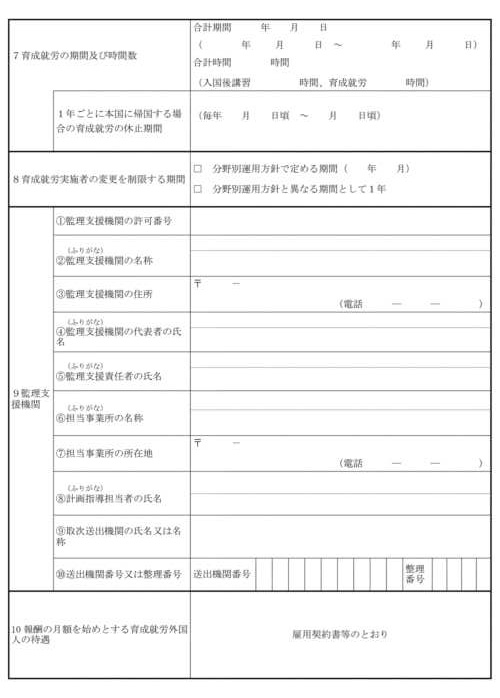

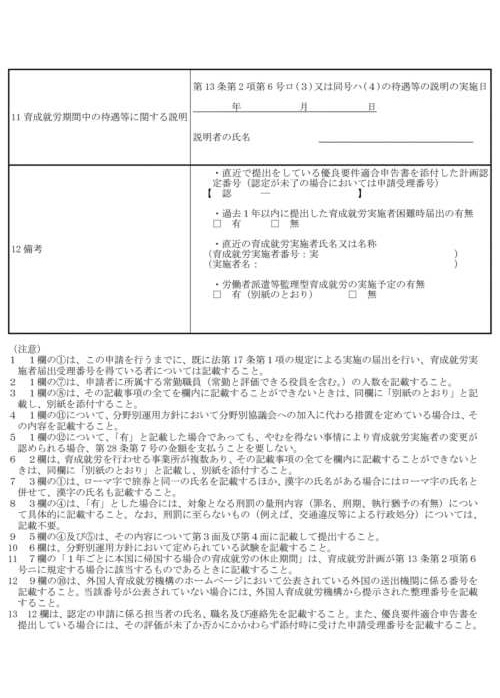

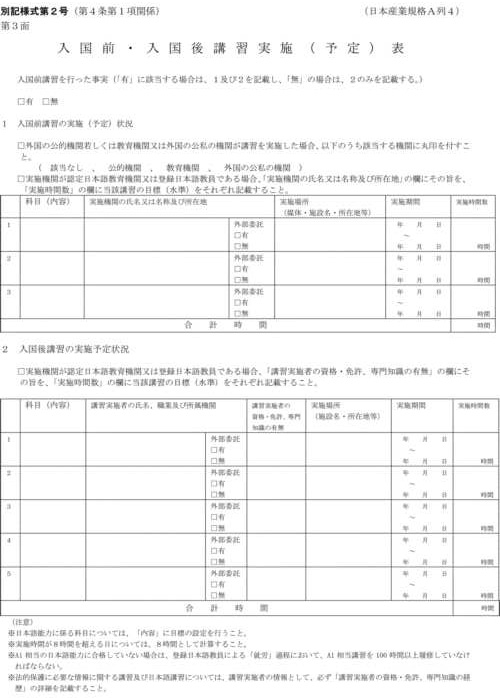

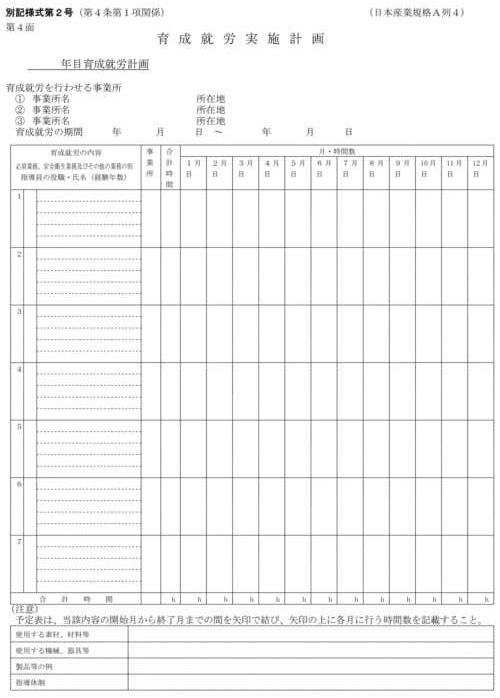

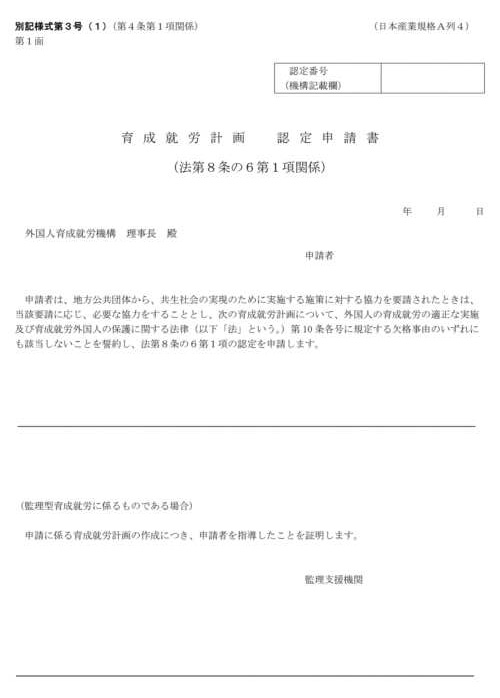

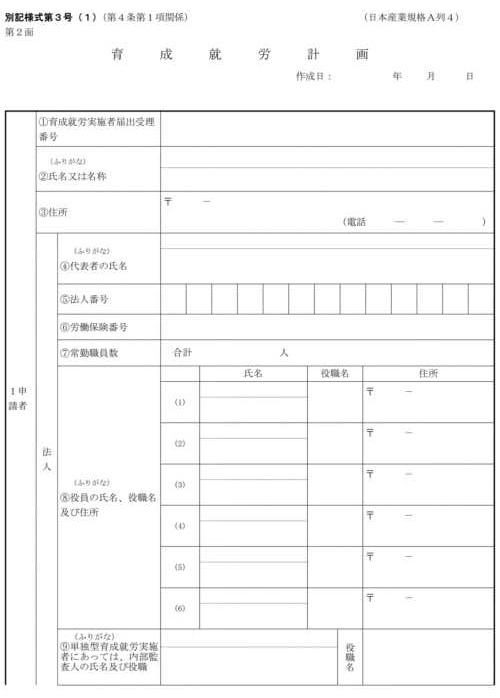

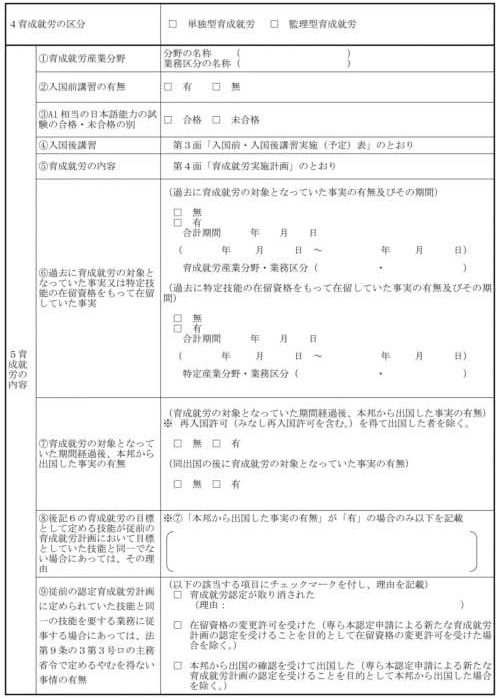

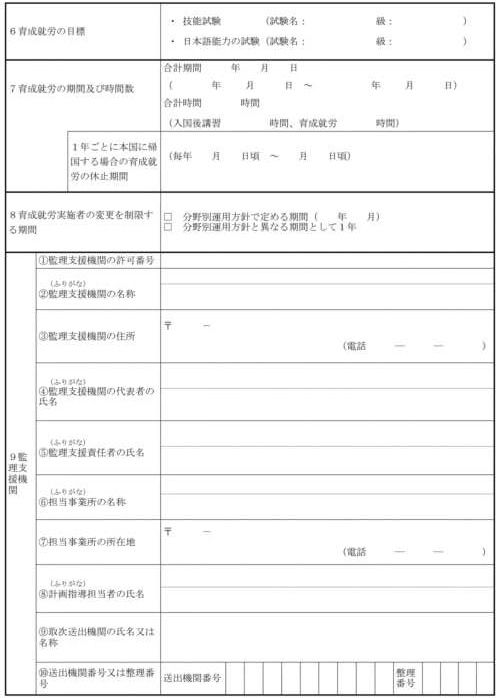

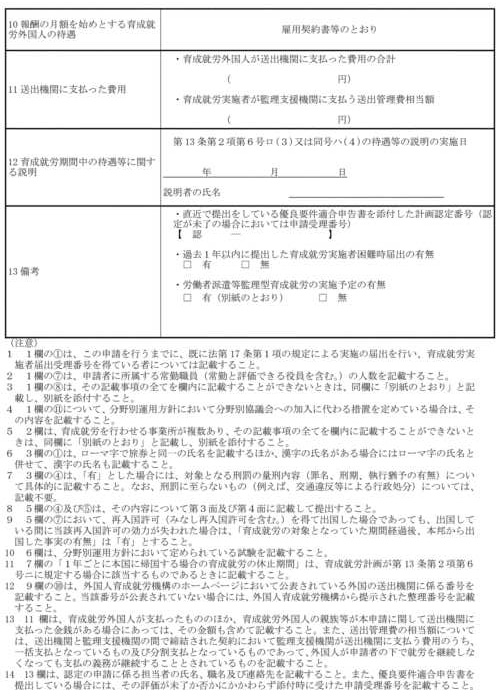

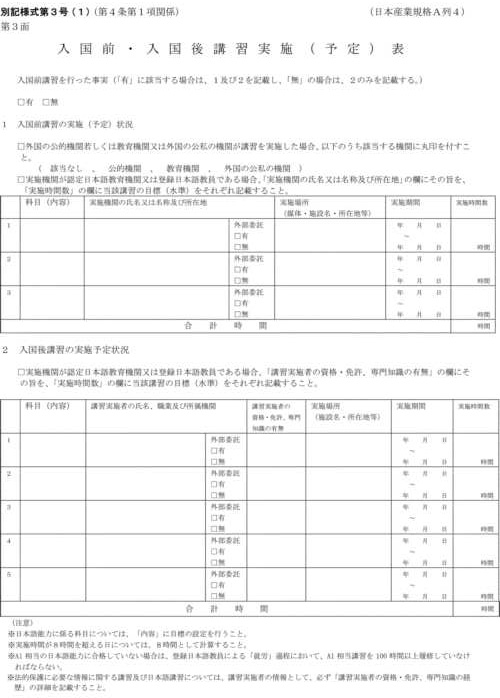

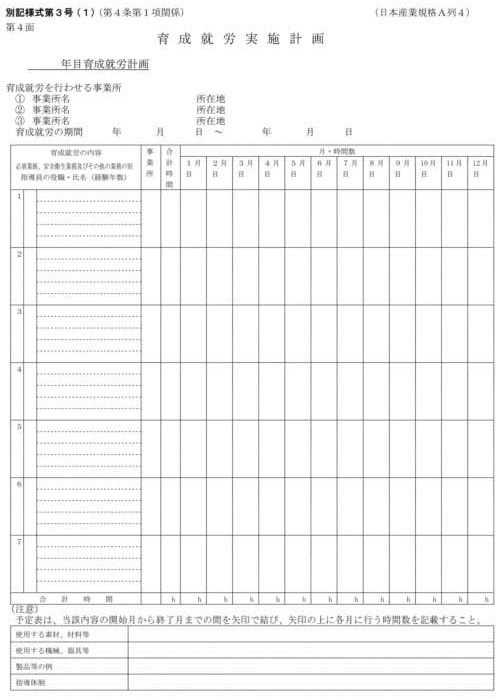

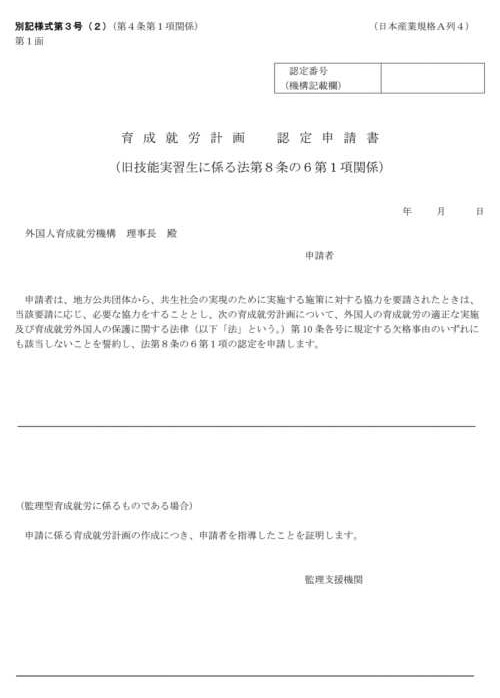

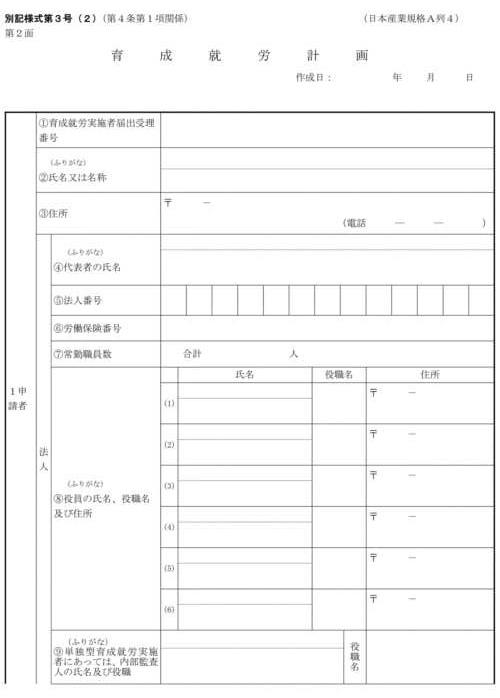

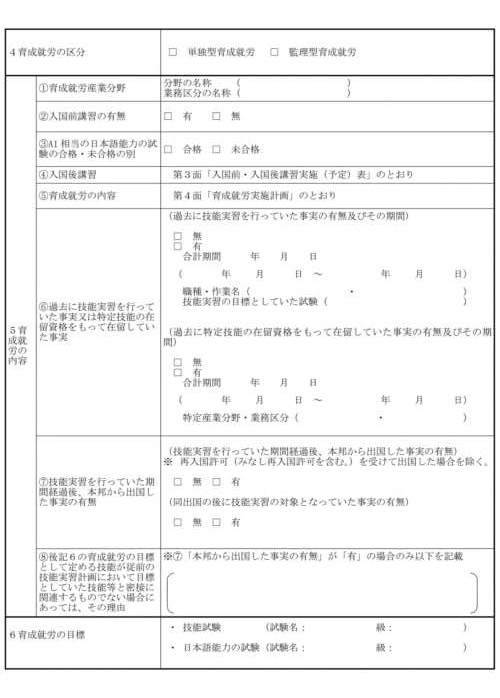

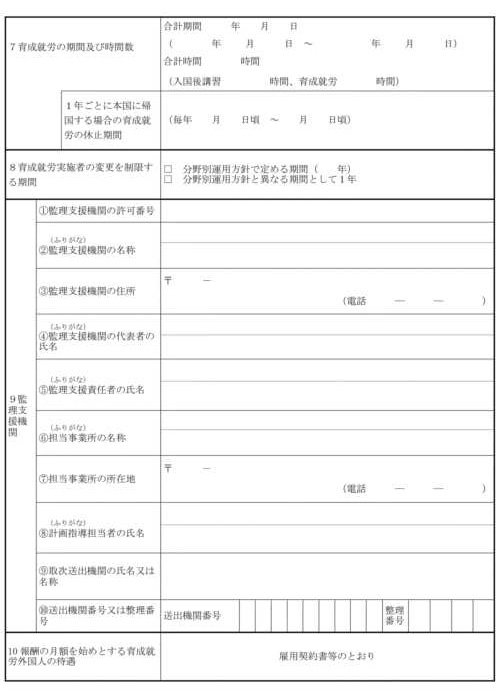

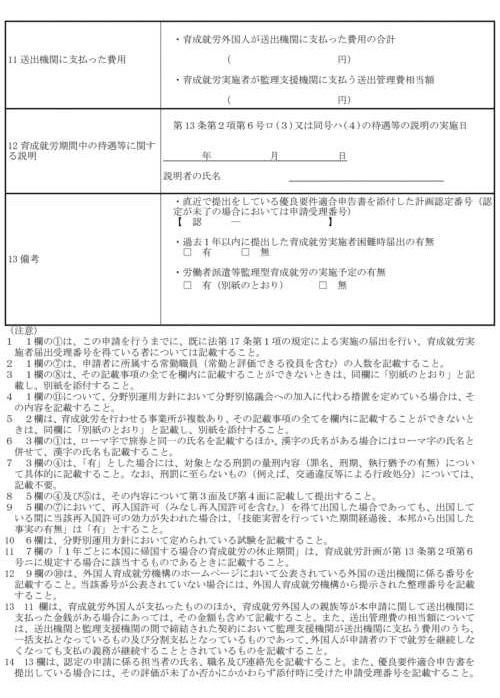

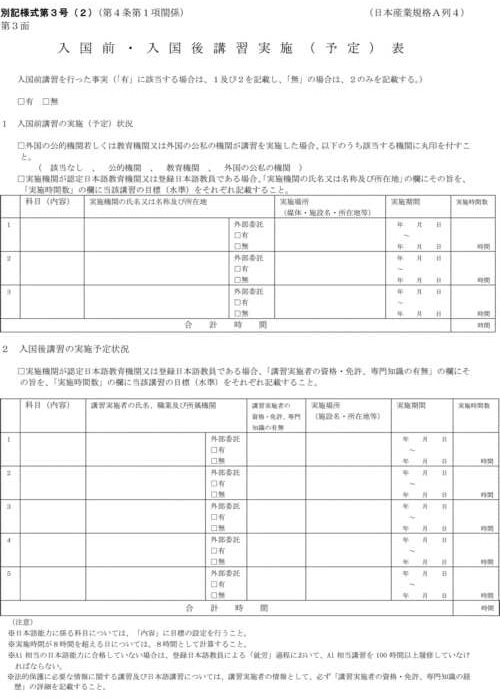

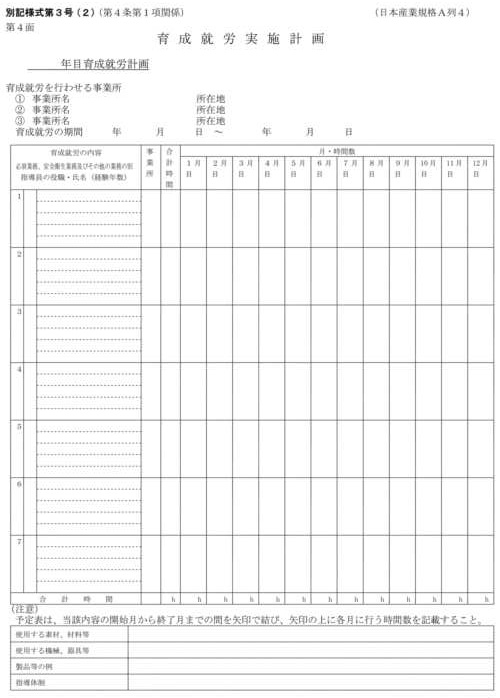

第四条 法第八条第一項、第八条の五第一項及び第八条の六第一項の認定の申請は、法第八条第一項の認定の申請をする者にあっては別記様式第一号による申請書、法第八条の五第一項の認定の申請をする者にあっては別記様式第二号による申請書、法第八条の六第一項の認定の申請をする者にあっては別記様式第三号による申請書の正本一部及び副本一部を提出して行わなければならない。

2 法第八条第一項、第八条の五第一項又は第八条の六第一項の認定の申請をする場合において、認定を受けようとする育成就労計画が監理型育成就労を行わせるものであるときは、当該申請をする者は、監理支援を受ける監理支援機関から法第八条第五項第一号(法第八条の五第三項及び第八条の六第三項において準用する場合を含む。)に規定する指導を受けたことについて、前項の申請書に当該監理支援機関の証明を受けなければならない。

(育成就労計画の認定の通知)

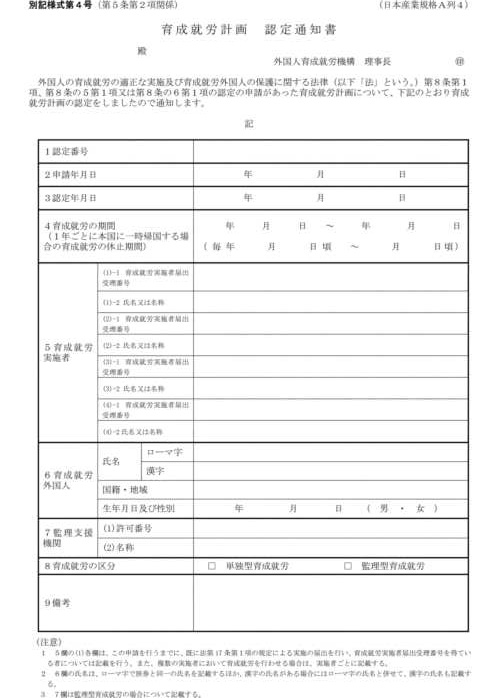

第五条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣(法第十二条第一項の規定により外国人育成就労機構(以下「機構」という。)に同項に規定する認定事務を行わせる場合にあっては、機構。第三十三条第一項及び第三十四条第三項において同じ。)は、法第八条第一項、第八条の五第一項又は第八条の六第一項の認定をしたときは、その旨を当該認定の申請をした者に通知するものとする。

2 前項の通知は、別記様式第四号による認定通知書に前条第一項の申請書の副本を添えて行うものとする。

(育成就労評価試験)

第六条 法第八条第三項第六号の主務省令で指定する試験は、個別育成就労産業分野ごとに、それぞれ当該個別育成就労産業分野に係る分野別運用方針(法第七条の二第一項に規定する分野別運用方針をいう。以下同じ。)で定める試験とする。

(育成就労計画の記載事項)

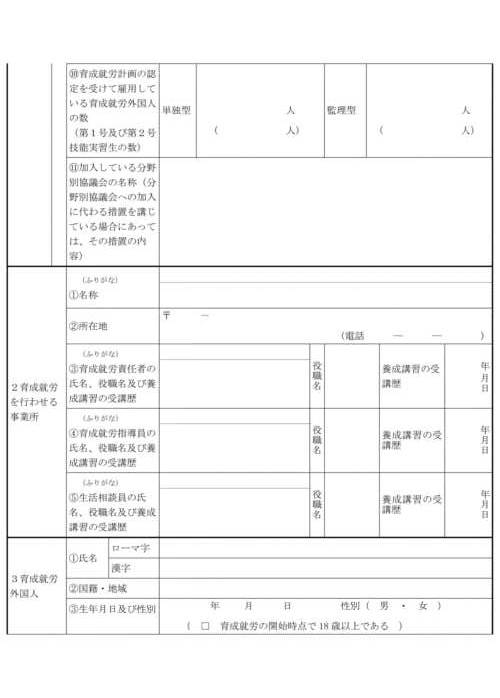

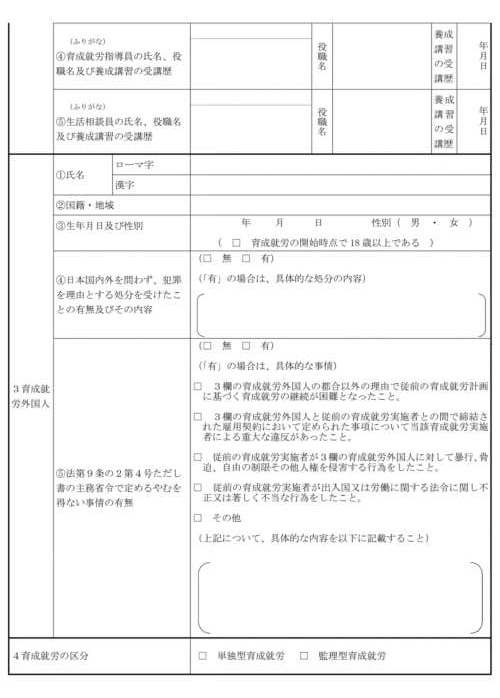

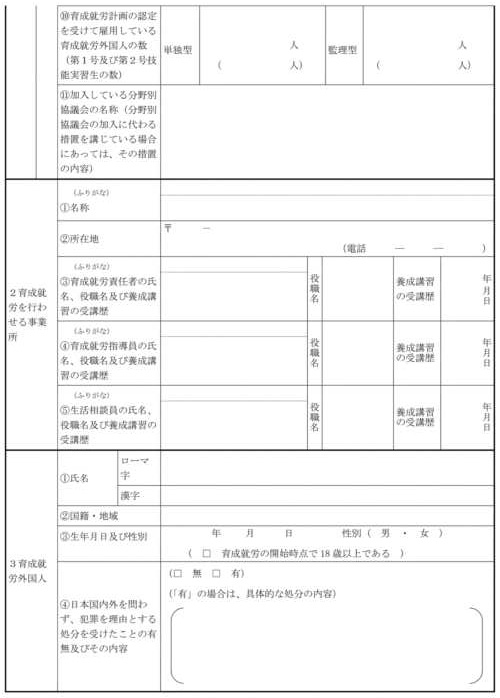

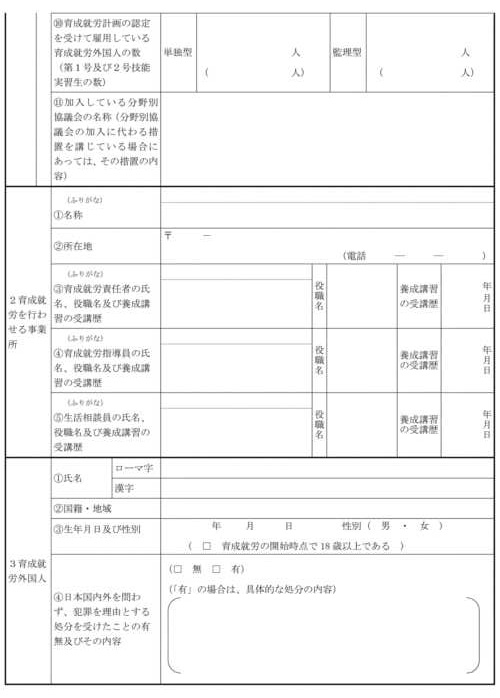

第七条 法第八条第三項第十一号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 育成就労実施者届出受理番号(法第十七条第一項の規定による届出をしたことがある者に限る。)

二 法第八条第一項、第八条の五第一項、第八条の六第一項又は第十一条第一項の認定の申請をする者(以下この節において「申請者」という。)の業種

三 法人にあっては、その役員の役職名及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。第四十二条第一号において同じ。)

四 申請者が加入している分野別協議会(法第五十四条第一項に規定する分野別協議会をいう。以下同じ。)の名称(分野別協議会への加入に代わる措置を講じている場合にあっては、その措置の内容)

五 育成就労責任者(法第八条第三項第七号に規定する育成就労の実施に関する責任者をいう。以下同じ。)の役職名

六 育成就労指導員(第十五条第一項第二号の規定により選任された育成就労指導員をいう。以下同じ。)及び生活相談員(同項第三号の規定により選任された生活相談員をいう。以下同じ。)の氏名及び役職名

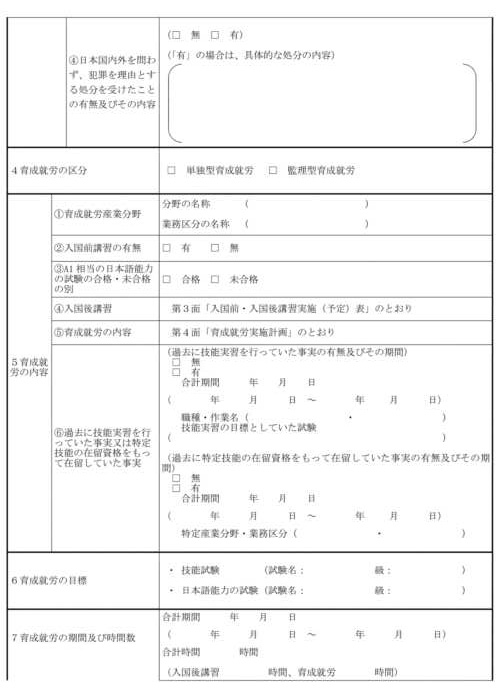

七 育成就労の対象となろうとする外国人の生年月日及び性別

八 育成就労の対象となろうとする外国人に対する報酬の月額

九 監理型育成就労に係るものである場合は、次に掲げる事項

イ 監理支援機関の許可番号、監理支援責任者(法第四十条第一項に規定する監理支援責任者をいう。以下同じ。)の氏名、当該監理支援責任者を設置する事業所の名称及び所在地並びに育成就労計画の作成に関する指導を担当する者の氏名

ロ 取次送出機関がある場合にあっては、当該取次送出機関の氏名又は名称

十 従事させる業務において要する技能の属する育成就労産業分野に係る分野別運用方針で定める第二十六条に規定する期間が一年を超える場合において、育成就労実施者の変更を制限する期間を一年と定めるときは、その旨

(育成就労計画の添付書類)

第八条 法第八条第四項(法第八条の五第三項、第八条の六第三項及び第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める書類

イ 申請者が法人の場合 次に掲げる書類

(1) 申請者の登記事項証明書

(2) 申請者の直近の二事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書

(3) 申請者の役員の住民票の写し(当該役員が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該役員及びその法定代理人の住民票の写し(当該法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し))

ロ 申請者が法人でない場合 申請者の住民票の写し及び納税申告書の写し

二 育成就労の対象となろうとする外国人に育成就労を行わせることに係る申請者の誓約書

三 育成就労の対象となろうとする外国人の旅券その他の身分を証する書類の写し

四 育成就労責任者の履歴書並びに就任承諾書及び育成就労に係る誓約書の写し

五 育成就労指導員の履歴書並びに就任承諾書及び育成就労に係る誓約書の写し

六 生活相談員の履歴書並びに就任承諾書及び育成就労に係る誓約書の写し

七 外国の準備機関がある場合にあっては、当該外国の準備機関の概要書及び誓約書

八 育成就労の対象となろうとする外国人との間で締結した雇用契約の契約書及び雇用条件書の写し

九 育成就労の対象となろうとする外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることを説明する書類

十 食費、居住費その他名目のいかんを問わず育成就労の対象となろうとする外国人が定期に負担する費用の内訳及び当該費用が適正であることを説明する書類

十一 第十三条第二項第六号イに該当することを明らかにするために育成就労の対象となろうとする外国人が作成した書類

十二 申請者の行わせる育成就労の対象となっている育成就労外国人の名簿

十三 単独型育成就労に係るものである場合は、次に掲げる書類

イ 申請者と単独型育成就労の対象となろうとする外国人が本国において所属する機関の関係を明らかにする書類及び当該機関が作成した単独型育成就労の対象となろうとする外国人の送出に係る証明書

ロ 申請者が宿泊施設が適正であることを確認したことを明らかにする書類

ハ 単独型育成就労の対象となろうとする外国人の素行が善良であることを証する書類

十四 監理型育成就労に係るものである場合は、次に掲げる書類

イ 当該育成就労計画に基づく監理型育成就労に係る取次送出機関の誓約書

ロ 監理支援機関と申請者との間の監理支援に係る契約の契約書又はこれに代わる書類の写し

ハ 監理型育成就労の対象となろうとする外国人と取次送出機関との間で締結された監理型育成就労に係る契約の契約書の写し

ニ 監理支援機関が宿泊施設が適正であることを確認したことを明らかにする書類

ホ 監理型育成就労の申込みの取次ぎ又は外国における監理型育成就労の準備に関し監理型育成就労の対象となろうとする外国人が取次送出機関又は外国の準備機関に支払った費用の額及び内訳並びに監理型育成就労の対象となろうとする外国人がこれを十分に理解したことを明らかにする書類

ヘ 第十三条第二項第三号ト(1)に規定する推薦を受けたことを明らかにする推薦状

十五 育成就労の対象となろうとする外国人の健康状態が良好であることを証する書類

十六 法第八条の五第一項の認定の申請(法第九条の二第四号ただし書の基準に係るものを除く。)にあっては、次に掲げる書類

イ 従事させる業務に関して育成就労外国人の有する技能を証する書類

ロ 育成就労外国人の日本語能力を証する書類

ハ 第二十八条第四号から第六号までに該当するものであることを証する書類

ニ 第二十八条第七号に規定する費用を法第八条の五第二項第三号の育成就労実施者に支払うこととしていることを証する資料

十七 申請者の納税額に関する証明書

十八 申請者の社会保険の保険料の納付状況を証する書類

十九 その他必要な書類

(育成就労計画の認定の手数料の納付方法)

第九条 法第八条第六項(法第八条の五第三項、第八条の六第三項及び第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する手数料(法第十二条第五項の規定により当該手数料を機構に納付する場合を含む。)については、申請者のうち、密接関係法人育成就労に係るものである場合にあってはそのいずれかの者が、労働者派遣等監理型育成就労に係るものである場合にあっては本邦の派遣元事業主等が納付するものとする。

(育成就労実施者の変更の希望の申出)

第十条 法第八条の二第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出して行わなければならない。

一 変更の希望の申出をする育成就労外国人の氏名、国籍及び生年月日

二 変更の希望に係る育成就労実施者の氏名又は名称

三 育成就労実施者の変更を希望する理由

(育成就労実施者の変更の希望の申出があった場合の単独型育成就労実施者による届出等)

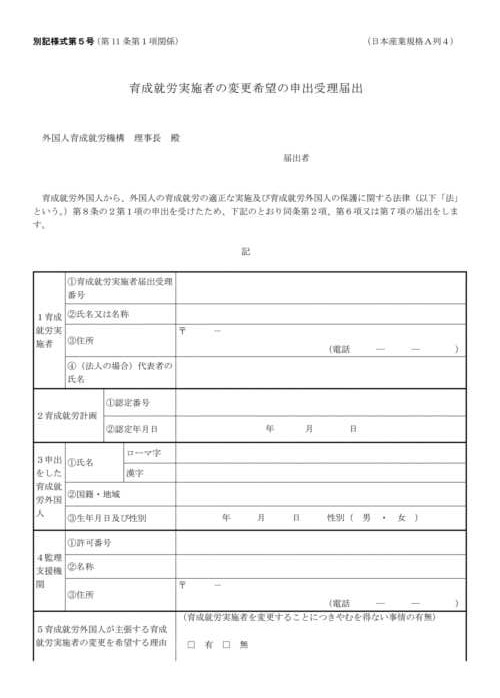

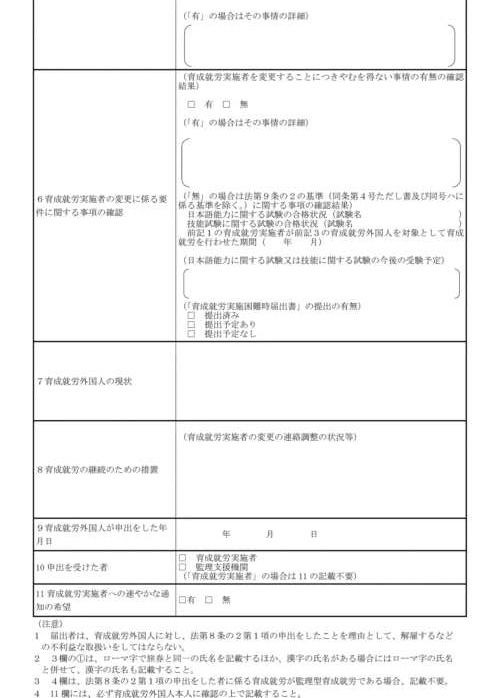

第十一条 法第八条の二第二項、第六項及び第七項の規定による届出は、別記様式第五号によるものとする。

2 法第八条の二第二項、第六項(出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に対する届出に係るものに限る。)及び第七項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 変更の希望に係る育成就労実施者の育成就労実施者届出受理番号、氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 変更の希望に係る育成就労計画の認定番号及び認定年月日

三 変更の希望の申出をした育成就労外国人の氏名、国籍、生年月日及び性別

四 変更の希望の申出をした育成就労外国人が育成就労実施者の変更を希望する理由

五 変更の希望の申出をした育成就労外国人の現状

六 育成就労の継続のための措置

3 法第八条の二第三項から第六項(監理型育成就労実施者に対する通知に係るものに限る。)までの主務省令で定める事項は、前項第三号から第五号までに掲げる事項とする。

(育成就労実施者の変更の希望の申出があった場合の出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣又は外国人育成就労機構による通知)

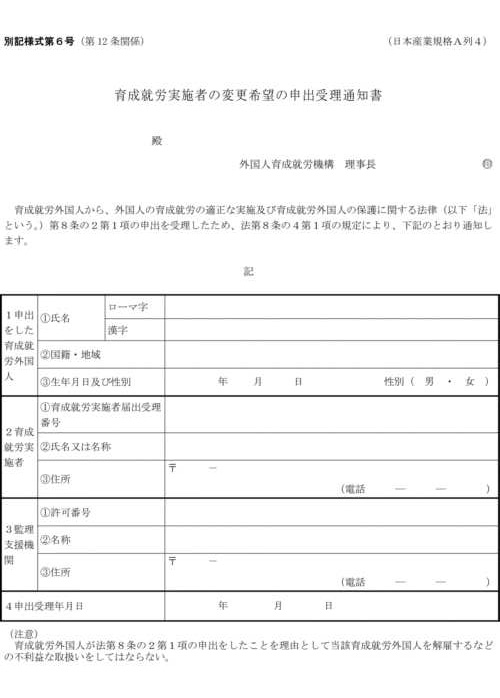

第十二条 法第八条の四第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項に規定する通知は、別記様式第六号によるものとする。

(育成就労の目標及び内容の基準)

第十三条 法第九条第一項第二号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の主務省令で定める基準のうち育成就労の目標に係るものは、次の各号に掲げる育成就労の目標の区分に応じ、当該各号に定める事項が定められていることとする。

一 育成就労外国人に修得させる技能に係る育成就労の目標 修得させる技能に係る三級の技能検定又はこれに相当する育成就労評価試験に合格すること。

二 育成就労外国人の日本語の能力に係る育成就労の目標 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されること。

2 法第九条第一項第二号の主務省令で定める基準のうち育成就労の内容に係るものは、次のとおりとする。

一 従事させる業務において要する技能が次のいずれにも該当するものであること。

イ 業務区分(従事させる業務において要する技能の属する育成就労産業分野に係る分野別運用方針に規定する業務区分をいう。)に属するものであること。

ロ 同一の作業の反復のみによって修得することができるものではないこと。

二 従事させる業務について、次のいずれにも該当するものであること。

イ 従事させる業務の性質及び当該業務に従事させるに当たっての就労環境その他の環境に照らし、外国人に育成就労として行わせることが適当でないと認められるものでないこと。

ロ 育成就労を行わせる事業所において通常行われている業務であり、当該事業所に備えられた技能の修得に必要な素材、材料等を用いるものであること。

ハ 必須業務(修得させる技能に係る技能検定又はこれに相当する育成就労評価試験の試験範囲に基づき、当該技能を修得するために必ず行わなければならない業務をいう。)に従事させる時間が業務に従事させる時間全体の三分の一以上であること。

ニ 従事させる業務に関する安全衛生に係る業務に従事させる時間が業務に従事させる時間全体の十分の一以上であること。

ホ 育成就労外国人の所定労働時間が、申請者に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること。

ヘ ハからホまでに掲げるもののほか、育成就労の期間を通じた業務の構成が、育成就労の目標に照らして適切なものであること。

三 育成就労外国人が次のいずれにも該当する者であること。

イ 十八歳以上であること。

ロ 健康状態が良好であること。

ハ 素行が善良であること。

ニ 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第一号ホに規定する旅券を所持していること。

ホ 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって本邦に在留していた期間を有する者にあっては、当該期間に従事していた業務の内容に照らして、育成就労の適正な実施の観点から育成就労の対象となることが相当と認められる者であること。

ヘ 単独型育成就労に係るものである場合は、申請者の外国にある事業所において継続して一年以上業務に従事している常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。

ト 監理型育成就労に係るものである場合は、次のいずれかに該当すること。

(1) 当該者が国籍又は住所を有する国又は地域(出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第一条に定める地域をいう。以下同じ。)の公的機関(政府機関、地方政府機関又はこれらに準ずる機関をいう。以下同じ。)から推薦を受けて育成就労の対象となろうとする外国人であること。

(2) 法第二条第三号イの主務省令で定める取引上密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である場合にあっては、当該外国にある事業所において業務に従事していた期間が一年以上であること。

四 申請者が、従事させる業務において要する技能の属する育成就労産業分野に係る分野別協議会に加入していること。ただし、申請者の行わせる育成就労が育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める分野別協議会への加入に代わる措置を講じているときは、この限りでない。

五 外国の準備機関又はその役員が、過去五年以内に、育成就労を行わせようとする者に不正に法第八条第一項、第八条の五第一項、第八条の六第一項若しくは第十一条第一項の認定を受けさせる目的、監理支援事業を行おうとする者に不正に法第二十三条第一項の許可若しくは法第三十一条第二項の更新を受けさせる目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に入管法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(入管法第九条第四項の規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可若しくは入管法第四章第一節若しくは第二節若しくは第五章第三節の二の規定による許可を受けさせる目的で、偽造され、若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、若しくは提供し、又は不正に作られた電磁的記録を人の事務処理の用に供し、若しくは行使する行為を行っていないこと。

六 育成就労の実施に関し次のいずれにも該当すること。

イ 育成就労外国人等(育成就労外国人又は育成就労の対象となろうとする外国人をいう。以下同じ。)又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他育成就労外国人等と社会生活において密接な関係を有する者が、当該育成就労外国人等に係る育成就労に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、育成就労に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしないこと。

ロ 単独型育成就労に係るものである場合は、次のいずれにも該当すること。

(1) 申請者又は外国の準備機関が、他の申請者又は外国の準備機関との間で、単独型育成就労外国人等(単独型育成就労外国人又は単独型育成就労の対象となろうとする外国人をいう。(3)において同じ。)に係る単独型育成就労に関連して、単独型育成就労に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしていないこと。

(2) 申請者が、単独型育成就労に関連して、単独型育成就労外国人に対する暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為が行われていないことを定期的に確認すること。

(3) 申請者が単独型育成就労外国人等と雇用契約を締結するに当たり、申請者が、当該単独型育成就労外国人等に対し、対面により又はテレビ電話装置その他の方法により、当該雇用契約に係る業務の内容、労働条件その他の雇用契約の内容、入国後講習の期間における当該単独型育成就労外国人等の待遇、第二十六条に規定する期間その他の待遇の説明を行っていること。

ハ 監理型育成就労に係るものである場合は、次のいずれにも該当すること。

(1) 申請者、監理支援機関、取次送出機関又は外国の準備機関が、これらの者との間で、監理型育成就労外国人等(監理型育成就労外国人又は監理型育成就労の対象となろうとする外国人をいう。以下同じ。)に係る監理型育成就労に関連して、監理型育成就労に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしていないこと。

(2) 申請者及び監理支援機関が、監理型育成就労に関連して、監理型育成就労外国人に対する暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為が行われていないことを定期的に確認すること。

(3) 監理型育成就労外国人等が監理型育成就労の申込みの取次ぎ又は外国における監理型育成就労の準備に関して取次送出機関又は外国の準備機関に支払う費用につき、その額及び内訳を十分に理解してこれらの機関との間で合意していること。

(4) 申請者が監理型育成就労外国人等と雇用契約を締結するに当たり、申請者又は監理支援機関が、当該監理型育成就労外国人等に対し、対面により又はテレビ電話装置その他の方法により、当該雇用契約に係る業務の内容、労働条件その他の雇用契約の内容、入国後講習の期間における当該監理型育成就労外国人等の待遇、第二十六条に規定する期間その他の待遇の説明を行っていること。

ニ 育成就労外国人が一年ごとに本国に一時帰国して育成就労を一定期間休止することとしている場合は、次のいずれにも該当すること。

(1) 従事させる業務において要する技能の属する育成就労産業分野が労働者派遣等監理型育成就労産業分野としても定められている分野であること。

(2) 一時帰国の時期及び期間(六月以内に限る。)が毎年同一であること。

七 入国後講習が次のいずれにも該当するものであること。

イ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、(1)又は(2)に定める者が、自ら又は他の適切な者に委託して、座学(見学を含む。ハにおいて同じ。)により実施するものであること。

(1) 単独型育成就労に係るものである場合 申請者

(2) 監理型育成就労に係るものである場合 監理支援機関(第二条各号に規定する取引上密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人を雇用する場合にあっては、申請者。ハ(1)及び(2)並びに第十五条第一項第六号イにおいて同じ。)

ロ 科目が次に掲げるものであること。

(1) 日本語

(2) 本邦での生活一般に関する知識

(3) 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他育成就労外国人の法的保護に必要な情報(専門的な知識を有する者(監理型育成就労に係るものである場合にあっては、申請者及び監理支援機関に所属する者を除く。)が講義を行うものに限る。)

(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、本邦での円滑な技能の修得に資する知識

ハ その総時間数(実施時間が八時間を超える日については、八時間として計算する。以下このハ及びニにおいて同じ。)が、三百二十時間以上(育成就労外国人が百六十時間以上の課程を有する入国前講習(過去六月以内に、本邦外において、ロ(1)、(2)又は(4)に掲げる科目につき、座学により実施される次のいずれかの講習をいう。以下同じ。)を受けた場合にあっては、百六十時間以上)であること。

(1) 単独型育成就労に係るものである場合にあっては申請者が、監理型育成就労に係るものである場合にあっては監理支援機関が、自ら又は他の適切な者に委託して実施するもの

(2) 外国の公的機関又は教育機関が行うものであって、単独型育成就労に係るものである場合にあっては申請者において、監理型育成就労に係るものである場合にあっては監理支援機関において、その内容が入国後講習に相当すると認めたもの

ニ ハの規定にかかわらず、試験その他の評価方法により本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語能力を一定程度有していることが証明されている場合にあっては、その総時間数が、二百二十時間以上(育成就労外国人が百十時間以上の課程を有する入国前講習を受けた場合にあっては、百十時間以上)であること。

ホ ロ(3)に掲げる科目の授業時間数が八時間以上であること。

ヘ 育成就労外国人が本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語能力を一定程度修得するために認定日本語教育機関(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第三条第一項に規定する認定日本語教育機関をいう。以下このヘ及び次号において同じ。)に置かれた就労のための課程(認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第二条第二項に規定する就労のための課程をいう。以下このヘ及び次号において同じ。)において履修する授業科目の授業時間数(育成就労外国人が過去六月以内に、本邦外において、本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語能力を一定程度修得するために認定日本語教育機関に置かれた就労のための課程において履修した授業科目の授業時間数を含む。)が百時間以上であること。ただし、試験その他の評価方法により本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語能力を一定程度有していることが証明されている場合は、この限りでない。

ト 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、(1)又は(2)に定める科目について、当該科目に係る入国後講習が業務に従事させる期間より前に行われ、かつ、当該科目に係る入国後講習の期間中は育成就労外国人を業務に従事させないこと。

(1) 単独型育成就労に係るものである場合 ロ(3)に掲げる科目

(2) 監理型育成就労に係るものである場合 ロ(1)から(4)までに掲げる全ての科目

八 育成就労外国人の日本語の能力に係る育成就労の目標を達成するために認定日本語教育機関に置かれた就労のための課程において百時間以上の授業時間数(育成就労外国人が、入国後講習において、又は過去六月以内に、本邦外において、育成就労外国人の日本語の能力に係る育成就労の目標を達成するために認定日本語教育機関に置かれた就労のための課程において履修した授業科目の授業時間数を含む。)の授業科目を履修することができるよう必要な措置を講じていること。ただし、当該目標が達成されている場合は、この限りでない。

九 前各号に掲げるもののほか、申請者の行わせる育成就労が育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

(主務省令で定める評価)

第十四条 法第九条第一項第四号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。以下この条及び次条第一項第一号ロにおいて同じ。)の主務省令で定める時期は、次の各号に掲げる時期とし、法第九条第一項第四号の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる時期の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

一 育成就労の対象となっていた期間(法第九条の三ただし書に該当するものとして法第八条の六第一項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となっている育成就労外国人にあっては、当該認定の後に育成就労の対象となっていた期間)の合計が一年に達するまで 次に掲げる方法

イ 育成就労外国人に修得させる技能に係る育成就労の目標に係る基礎級の技能検定又はこれに相当する育成就労評価試験による方法

ロ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語能力を一定程度有していることを証明する試験その他の評価方法による方法

二 育成就労の終了日まで 次に掲げる方法

イ 育成就労外国人に修得させる技能に係る育成就労の目標に係る三級の技能検定又はこれに相当する育成就労評価試験による方法

ロ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語能力を有していることを証明する試験その他の評価方法による方法

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法による評価を行うことを要しない。

一 前項第一号イに規定する基礎級の技能検定又はこれに相当する育成就労評価試験に合格している場合 同号イに掲げる方法

二 試験その他の評価の方法により、本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語能力を一定程度有していることが証明されている場合 前項第一号ロに掲げる方法

三 試験その他の評価の方法により、本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語能力を有していることが証明されている場合 前項第一号ロ及び同項第二号ロに掲げる方法

(育成就労を行わせる体制及び事業所の設備)

第十五条 法第九条第一項第五号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定める基準のうち育成就労を行わせる体制に係るものは、次のとおりとする。

一 育成就労責任者が、自己以外の育成就労指導員、生活相談員その他の育成就労に関与する職員を監督し、育成就労の進捗状況を管理するほか、次に掲げる事項を統括管理することとされていること。

イ 育成就労計画の作成に関すること。

ロ 法第九条第一項第四号に規定する育成就労外国人が修得した技能及び育成就労外国人の日本語の能力の評価に関すること。

ハ 法又はこれに基づく命令の規定による法務大臣及び厚生労働大臣若しくは出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣又は機構(監理型育成就労に係るものである場合にあっては、法務大臣及び厚生労働大臣若しくは出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣若しくは機構又は監理支援機関)に対する届出、報告、通知その他の手続に関すること。

ニ 法第二十条の規定による帳簿書類の作成及び備付け並びに法第二十一条第一項の規定による報告書の作成に関すること。

ホ 育成就労外国人の受入れの準備に関すること。

ヘ 監理型育成就労に係るものである場合は、監理支援機関との連絡調整に関すること。

ト 育成就労外国人の保護に関すること。

チ 育成就労外国人の労働条件、産業安全及び労働衛生に関すること。

リ 国及び地方公共団体の機関であって育成就労に関する事務を所掌するもの、機構その他関係機関との連絡調整に関すること。

二 育成就労の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、次のいずれにも該当する者の中から育成就労指導員を一名以上選任していること。

イ 育成就労を行わせる事業所に所属する者

ロ 従事させる業務において要する技能について五年以上の経験を有している者

ハ 過去三年以内に育成就労指導員に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者

ニ 次のいずれにも該当しない者

(1) 法第十条第一号から第十号までのいずれかに該当する者

(2) 未成年者

三 育成就労外国人の生活の相談に応じ、又は必要な助言をする者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、前号イ及びニに該当する者であって、過去三年以内に生活相談員に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了したものの中から生活相談員を一名以上選任していること。

四 育成就労外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講じていること。

五 単独型育成就労に係るものである場合は、次のいずれにも該当すること。

イ 申請者が入国後講習を実施する施設を確保していること。

ロ 申請者が、申請者の事業に関する労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること。

ハ 第十三条第二項第六号ニに規定する場合にあっては、申請者において、同号ニに規定する一時帰国に要する旅費を負担することとしていること。

ニ 育成就労外国人が育成就労の終了後に帰国する場合にあっては、申請者において、育成就労の終了後の帰国に要する旅費を負担するとともに、当該帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。

ホ 法第十六条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、単独型育成就労実習実施者が機構に当該事実を報告することとされていること。

六 監理型育成就労に係るものである場合は、次のいずれにも該当すること。

イ 監理支援機関が入国後講習を実施する施設を確保していること。

ロ 申請者又は監理支援機関が、申請者の事業に関する労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること。

ハ 第十三条第二項第六号ニに規定する場合にあっては、監理支援機関において、同号ニに規定する一時帰国に要する旅費を負担することとしていること。

ニ 育成就労外国人が育成就労の終了後に帰国する場合にあっては、監理支援機関において、育成就労の終了後の帰国に要する旅費を負担するとともに、当該帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。

ホ 監理支援機関が監理型育成就労の申込みの取次ぎを受ける場合にあっては、当該取次ぎが外国の送出機関からのものであること。

ヘ 監理支援機関が法第三十六条第一項の規定による命令を受けたことがある場合にあっては、当該監理支援機関が監理支援事業の運営を改善するために必要な措置として相当と認められる措置をとっていること。

ト 法第十六条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、監理型育成就労実施者が監理支援機関に当該事実を報告することとされていること。

七 申請者又はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次号において同じ。)若しくは職員が、過去五年以内に育成就労外国人の人権を著しく侵害する行為を行っていないこと。

八 申請者又はその役員若しくは職員が、過去五年以内に、不正に法第八条第一項、第八条の五第一項、第八条の六第一項若しくは第十一条第一項の認定を受ける目的、監理支援事業を行おうとする者に不正に法第二十三条第一項の許可若しくは法第三十一条第二項の更新を受けさせる目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に入管法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可若しくは入管法第四章第一節若しくは第二節若しくは第五章第三節の二の規定による許可を受けさせる目的で、偽造され、若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、若しくは提供し、又は不正に作られた電磁的記録を人の事務処理の用に供し、若しくは行使する行為を行っていないこと。

九 申請者又は監理支援機関において、育成就労外国人との間で、育成就労計画と反する内容の取決めをしていないこと。

十 単独型育成就労に係るものである場合にあっては申請者が、監理型育成就労に係るものである場合にあっては申請者及び監理支援機関が次のいずれにも該当すること。

イ 過去一年以内に、申請者又は監理支援機関の責めに帰すべき事由により育成就労外国人の行方不明者を発生させていないこと。

ロ 過去一年以内に、申請に係る育成就労外国人に従事させる業務と同種の業務に従事していた労働者(次に掲げる者を除く。)を離職させていないこと。

(1) 定年その他これに準ずる理由により退職した者

(2) 自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者

(3) 期間の定めのある労働契約(以下この(3)において「有期労働契約」という。)の期間満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了(労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該有期労働契約の期間満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、当該有期労働契約の相手方である育成就労実施者が当該労働者の責めに帰すべき重大な理由その他正当な理由により当該申込みを拒絶することにより当該有期労働契約を終了させる場合に限る。)された者

(4) 自発的に離職した者

ハ 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。

ニ 次に掲げる行為をしていないこと。

(1) 取次送出機関又は外国の準備機関から、社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待を受けること。

(2) 取次送出機関又は外国の準備機関に対し、社会通念上相当と認められる程度を超える金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待の要求をし、又はその申込みを承諾すること。

十一 育成就労外国人に対する指導体制その他の育成就労を継続して行わせる体制が適切に整備されていること。

十二 育成就労外国人に関し、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることとしていること。

十三 前各号に掲げるもののほか、申請者の行わせる育成就労が育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

2 法第九条第一項第五号の主務省令で定める基準のうち育成就労を行わせる事業所の設備に係るものは、次のとおりとする。

一 技能の修得に必要な機械、器具その他の設備を備えていること。

二 前号に掲げるもののほか、申請者の行わせる育成就労が育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

(育成就労責任者の選任)

第十六条 法第九条第一項第六号及び第二項第五号(これらを法第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する育成就労責任者の選任は、申請者又はその常勤の役員若しくは職員であって、次の各号のいずれにも該当する者の中からしなければならない。

一 過去三年以内に育成就労責任者に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者

二 自己以外の育成就労指導員、生活相談員その他の育成就労に関与する職員を監督することができる立場にある者

三 次のいずれにも該当しない者

イ 法第十条第一号から第十号までのいずれかに該当する者

ロ 未成年者

(単独型育成就労実施者の監査の体制の基準)

第十七条 法第九条第一項第七号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 次のいずれにも該当する者に、単独型育成就労実施者が認定育成就労計画に従って単独型育成就労を行っているかどうか、出入国又は労働に関する法令に違反していないかどうかその他の単独型育成就労の適正な実施及び単独型育成就労外国人の保護に関する事項についての監査を行わせることとしていること。

イ 過去三年以内に当該監査を担当する者に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者

ロ 育成就労外国人を監督する立場にない者その他の当該監査を中立に実施できる立場にある者

ハ 次のいずれにも該当しない者

(1) 法第十条第一号から第十号までのいずれかに該当する者

(2) 未成年者

二 当該監査を担当する者が単独型育成就労外国人及びその監督をする立場にある者と三月に一回以上の頻度で面談を行うこととしていること。

三 当該監査を担当する者が三月に一回以上の頻度で実地による確認を行う方法により当該監査を行うこととしていること。

四 当該監査の状況に係る書類を作成することとしていること。

五 前各号に掲げるもののほか、申請者の行わせる育成就労が育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

(育成就労外国人の待遇の基準)

第十八条 法第九条第一項第九号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 単独型育成就労に係るものである場合は、申請者が次のいずれにも該当すること。

イ 育成就労外国人のための適切な宿泊施設を確保していること。

ロ 手当の支給その他の方法により、育成就労外国人が入国後講習に専念するための措置を講じていること。

二 監理型育成就労に係るものである場合は、次のいずれにも該当すること。

イ 申請者又は監理支援機関が育成就労外国人のための適切な宿泊施設を確保していること。

ロ 申請者又は監理支援機関が、手当の支給その他の方法により、育成就労外国人が入国後講習に専念するための措置を講じていること。

ハ 法第二十八条第二項の規定により監理支援費として徴収される費用について、直接又は間接に監理型育成就労外国人に負担させないこととしていること。

三 食費、居住費その他名目のいかんを問わず育成就労外国人が定期に負担する費用について、当該育成就労外国人が、当該費用の対価として供与される食事、宿泊施設その他の利益の内容を十分に理解した上で申請者との間で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であること。

四 育成就労外国人に対する報酬を、当該育成就労外国人の指定する銀行その他の金融機関に対する当該育成就労外国人の預金口座若しくは貯金口座への振込み又は当該育成就労外国人に現実に支払われた額を確認することができる方法によって支払われることとしていること。

五 育成就労外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと。

六 第二十六条に規定する期間が一年を超える場合にあっては、育成就労外国人が育成就労の対象となっていた期間(法第九条の三ただし書に該当するものとして法第八条の六第一項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となっている育成就労外国人にあっては、当該認定の後に育成就労の対象となっていた期間に限る。)が一年を経過した後において、育成就労外国人の昇給その他の従事させる業務において要する技能の属する育成就労産業分野に係る分野別運用方針で定める待遇の向上を図ることとしていること。

七 育成就労外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていること。

八 その他育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護の観点から待遇が適切なものであること。

九 前各号に掲げるもののほか、申請者の行わせる育成就労が育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

(育成就労外国人の数)

第十九条 単独型育成就労(次項に規定するものを除く。)に係るものである場合における法第九条第一項第十号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の主務省令で定める数は、次に掲げる数とする。

一 申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員及び育成就労外国人を除く。以下この条において同じ。)の総数に二十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)

二 前号の規定にかかわらず、申請者が次のイからヘまでに掲げる事項を総合的に評価して技能を修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、申請者の常勤の職員の総数に十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)

イ 技能及び日本語能力の修得に係る実績

ロ 育成就労を行わせる体制

ハ 育成就労外国人の待遇

ニ 出入国又は労働に関する法令への違反、育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況

ホ 育成就労外国人からの相談に応じることその他の育成就労外国人に対する保護及び支援の体制並びに実施状況

ヘ 育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組の状況

2 申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労(同時にこの項に規定する数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は監理型育成就労に係るものである場合における法第九条第一項第十号の主務省令で定める数は、次に掲げる数とする。

一 次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数

申請者の常勤の職員の総数 |

育成就労外国人の数 |

|---|---|

三百一人以上 |

申請者の常勤の職員の総数の二十分の三 |

二百一人以上三百人以下 |

四十五人 |

百一人以上二百人以下 |

三十人 |

五十一人以上百人以下 |

十八人 |

四十一人以上五十人以下 |

十五人 |

三十一人以上四十人以下 |

十二人 |

三人以上三十人以下 |

九人 |

二人 |

六人 |

一人 |

三人 |

二 前号の規定にかかわらず、申請者が前項第二号の基準に適合する者である場合にあっては、次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数

申請者の常勤の職員の総数 |

育成就労外国人の数 |

|---|---|

三百一人以上 |

申請者の常勤の職員の総数の十分の三 |

二百一人以上三百人以下 |

九十人 |

百一人以上二百人以下 |

六十人 |

五十一人以上百人以下 |

三十六人 |

四十一人以上五十人以下 |

三十人 |

三十一人以上四十人以下 |

二十四人 |

六人以上三十人以下 |

十八人 |

五人 |

十五人 |

四人 |

十二人 |

三人 |

十人 |

二人 |

七人 |

一人 |

四人 |

三 前二号の規定にかかわらず、申請者が前項第二号の基準に適合する者(監理型育成就労に係るものである場合にあっては、監理支援を受ける監理支援機関が、次のイからホまでに掲げる事項を総合的に評価して、監理型育成就労の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすと認められるものに限る。)であり、かつ、申請者の住所が法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める区域(以下「指定区域」という。)にある場合にあっては、次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数

イ 監理型育成就労の実施状況の監査その他の業務を行う体制及び実施状況

ロ 監理支援に係る監理型育成就労における技能及び日本語能力の修得に係る実績

ハ 出入国又は労働に関する法令への違反、監理型育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の発生状況

ニ 監理型育成就労外国人からの相談に応じることその他の監理型育成就労外国人に対する保護及び支援の体制並びに実施状況

ホ 監理型育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組状況

申請者の常勤の職員の総数 |

育成就労外国人の数 |

|---|---|

三百一人以上 |

申請者の常勤の職員の総数の二十分の九 |

二百一人以上三百人以下 |

百三十五人 |

百一人以上二百人以下 |

九十人 |

五十一人以上百人以下 |

五十四人 |

四十一人以上五十人以下 |

四十五人 |

三十一人以上四十人以下 |

三十六人 |

九人以上三十人以下 |

二十七人 |

八人 |

二十四人 |

七人 |

二十一人 |

六人 |

十九人 |

五人 |

十六人 |

四人 |

十三人 |

三人 |

十一人 |

二人 |

八人 |

一人 |

五人 |

3 前二項の規定にかかわらず、申請者の行わせる育成就労が育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、法第九条第一項第十号の主務省令で定める数は、当該特定の分野に係る分野所管行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める数とする。

4 次に掲げる育成就労外国人の数は、前三項に定める育成就労外国人の数に含めないものとする。

一 法第九条の二第四号ただし書に該当するものとして法第八条の五第一項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となっている育成就労外国人

二 法第十一条第一項の規定により育成就労の期間が延長されている認定育成就労計画に基づく育成就労の対象となっている育成就労外国人

三 その他育成就労外国人の保護の観点から育成就労外国人の数に含めないことについて特別の理由を有すると認められる育成就労外国人

(外国の送出機関)

第二十条 法第九条第一項第十一号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める要件は、次のとおりとする。

一 監理型育成就労の対象となろうとする外国人からの監理型育成就労に係る求職の申込みを本邦の監理支援機関に取り次ぐことに関する事業を行う事業所が所在する国又は地域の公的機関から監理型育成就労の申込みを適切に本邦の監理支援機関に取り次ぐことができるものとして推薦を受けていること。

二 制度の趣旨を理解して育成就労の対象となろうとする外国人のみを適切に選定し、本邦の監理支援機関に取り次ぐこととしていること。

三 取次ぎに係る外国人について素行が善良であることを確認していること。

四 監理型育成就労外国人等及び監理支援機関から徴収する手数料その他の費用について算出基準を明確に定めてインターネットその他の適切な方法を利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するとともに、当該費用について監理型育成就労外国人等及び監理支援機関に対して明示し、十分に理解させることとしていること。

五 監理型育成就労を終了した者による修得した技能の国内外における活用状況等について法務大臣及び厚生労働大臣又は機構が行う調査に協力することとしていることその他法務大臣及び厚生労働大臣又は機構からの育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する要請に応じることとしていること。

六 当該機関又はその役員が拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。

七 第一号に規定する国又は地域の法令に従って事業を行うこととしていること。

八 当該機関又はその役員が、過去五年以内に、次に掲げる行為をしていないこと。

イ 育成就労に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、育成就労外国人等又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他育成就労外国人等と社会生活において密接な関係を有する者の金銭その他の財産を管理する行為

ロ 育成就労に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をする行為

ハ 法第九条第一項第十一号に規定する基準に適合しない額の費用を監理型育成就労外国人等又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該監理型育成就労外国人等と社会生活において密接な関係を有する者から受領する行為

ニ 育成就労外国人等に対する暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為

ホ 育成就労を行わせようとする者に不正に法第八条第一項、第八条の五第一項、第八条の六第一項若しくは第十一条第一項の認定を受けさせる目的、監理支援事業を行おうとする者に不正に法第二十三条第一項の許可若しくは法第三十一条第二項の更新を受けさせる目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に入管法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可若しくは入管法第四章第一節若しくは第二節若しくは第五章第三節の二の規定による許可を受けさせる目的で、偽造され、若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、若しくは提供し、又は不正に作られた電磁的記録を人の事務処理の用に供し、若しくは行使する行為

ヘ 育成就労実施者若しくは育成就労を行わせようとする者又は監理支援機関若しくは監理支援事業を行おうとする者に対して、社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待をし、又は社会通念上相当と認められる程度を超える金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待の申込み若しくは約束をする行為

九 監理型育成就労の申込みの取次ぎを行うに当たり、監理型育成就労外国人等又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他監理型育成就労外国人等と社会生活において密接な関係を有する者が、監理型育成就労に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産を管理されていないこと及び監理型育成就労に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしていないことについて、監理型育成就労の対象となろうとする外国人から確認することとしていること。

十 前各号に掲げるもののほか、監理型育成就労の申込みを適切に本邦の監理支援機関に取り次ぐために必要な能力を有するものであること。

(送出機関に支払った費用の額の基準)

第二十一条 法第九条第一項第十一号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、育成就労計画に記載された報酬の月額に二を乗じて得た額を超えないこととする。

(労働者派遣等監理型育成就労の実施の基準)

第二十二条 法第九条第二項第三号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 業務に従事させるいずれの事業所においても従事させる業務において要する技能が同一であること。

二 本邦の派遣元事業主等が、次のいずれかに該当し、かつ、監理型育成就労外国人が従事する業務において要する技能の属する労働者派遣等監理型育成就労産業分野を所管する関係行政機関の長と協議の上で適当と認められる者であること。

イ 監理型育成就労外国人に従事させる業務において要する技能の属する労働者派遣等監理型育成就労産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている者であること。

ロ 地方公共団体又はイに掲げる者が資本金の過半数を出資していること。

ハ 地方公共団体の職員又はイに掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又はイに掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること。

ニ 監理型育成就労外国人に従事させる業務において要する技能の属する労働者派遣等監理型育成就労産業分野が農業分野である場合にあっては、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十六条の五第一項に規定する特定機関であること。

三 本邦の派遣先における派遣先責任者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下この号及び第六号において「労働者派遣法」という。)第四十一条に規定する派遣先責任者又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第八十五条に規定する派遣先責任者をいう。以下この号において同じ。)が選任されている場合にあっては当該派遣先責任者が、本邦の派遣先において派遣先責任者が選任されていない場合にあっては育成就労責任者が、労働者派遣法第二十三条の二に規定する派遣就業又は船員職業安定法第六十六条第二項第三号に規定する派遣就業の適正な管理に必要な知識を習得していると認められること。

四 労働者派遣等監理型育成就労を共同して行わせる本邦の派遣先の数が次のイ又はロに掲げる労働者派遣等監理型育成就労の区分に応じ、イ又はロに定める数を超えないこと。

イ 法第二条第三号ロ(1)の労働者派遣等監理型育成就労 二

ロ 法第二条第三号ロ(2)の労働者派遣等監理型育成就労 三

五 労働者派遣等監理型育成就労に係る労働者派遣契約の内容が、育成就労外国人に対する安定的な報酬の支払その他の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護の観点から相当と認められるものであること。

六 申請者の行わせる育成就労が労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣に係るものである場合は、本邦の派遣先(同条第四号に規定する派遣先をいう。)の責めに帰すべき事由による休業のとき(当該休業が本邦の派遣元事業主(同条第四号に規定する派遣元事業主をいう。この号において同じ。)の責めに帰すべき事由による休業と認められる場合を除く。)において、本邦の派遣元事業主が、当該休業期間中、監理型育成就労外国人に、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第一項に規定する平均賃金に相当する額の百分の六十以上の手当を支払うこととしていること。

七 監理型育成就労外国人が業務に従事するに当たり、本邦の派遣元事業主等又は本邦の派遣先の育成就労を行わせる事業所間を移動し、又は転居する必要がある場合にあっては、申請者又は監理支援機関において、当該移動及び転居に要する費用を負担するとともに、当該移動及び転居が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。

八 前各号に掲げるもののほか、申請者の行わせる育成就労が労働者派遣等監理型育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

(労働者派遣等監理型育成就労を行わせる体制及び事業所の設備の基準)

第二十三条 法第九条第二項第四号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の主務省令で定める基準のうち育成就労を行わせる体制に係るものは、次のとおりとする。

一 第十五条第一項第四号、第六号(ロに係る部分を除く。)及び第七号から第十二号までの基準に適合すること。

二 育成就労責任者が、自己以外の育成就労指導員、生活相談員その他の育成就労に関与する職員を監督し、育成就労の進捗状況を管理するほか、第十五条第一項第一号イからリまでに掲げる事項を統括管理するとともに、当該事項を統括管理するため育成就労実施者との連絡調整を適正に行うこととされていること。

三 法第九条第二項第五号に規定する育成就労の実施に関する責任者が、育成就労責任者の業務の総合調整を行うこととされていること。

四 本邦の派遣元事業主等(その事業所において育成就労を行わせる者に限る。)及び本邦の派遣先が、第十五条第一項第二号及び第三号の基準に適合すること。

五 本邦の派遣元事業主等が育成就労の期間において同時に複数の育成就労外国人に労働者派遣等監理型育成就労を行わせる場合にあっては、当該本邦の派遣元事業主等の常勤の役員又は職員(労働者派遣等監理型育成就労に係る業務に従事する者に限る。)の数が、当該育成就労外国人の数を四十で除して得た数(その数が一未満である場合には、一とする。)を超えていること。

六 本邦の派遣元事業主等又は監理支援機関が、本邦の派遣元事業主等の事業に関する労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること。

七 前各号に掲げるもののほか、申請者の行わせる育成就労が労働者派遣等監理型育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

2 法第九条第二項第四号の主務省令で定める基準のうち育成就労を行わせる事業所の設備に係るものは、次のとおりとする。

一 本邦の派遣元事業主等(その事業所において育成就労を行わせる者に限る。)及び本邦の派遣先が、第十五条第二項第一号の基準に適合すること。

二 前号に掲げるもののほか、申請者の行わせる育成就労が労働者派遣等監理型育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

(労働者派遣等監理型育成就労における育成就労外国人の数)

第二十四条 法第九条第二項第六号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める数は、労働者派遣等監理型育成就労を共同して行わせる本邦の派遣元事業主等及び本邦の派遣先ごとに第十九条の規定により算出した数(以下「個別人数枠」という。)のうち最も少ない数(当該労働者派遣等監理型育成就労が法第二条第三号ロ(2)の労働者派遣等監理型育成就労である場合にあっては、本邦の派遣先ごとの個別人数枠のうち最も少ない数)とする。ただし、本邦の派遣元事業主等(法第二条第三号ロ(2)の労働者派遣等監理型育成就労を共同して行わせる者を除く。)又は本邦の派遣先が当該労働者派遣等監理型育成就労のほかに育成就労を行わせている場合には、当該本邦の派遣元事業主等又は当該本邦の派遣先のそれぞれが同時に育成就労を行わせる育成就労外国人の数は、それぞれその個別人数枠を超えてはならない。

(法第九条の二第四号ただし書の主務省令で定めるやむを得ない事情)

第二十五条 法第九条の二第四号ただし書(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

一 法第八条の五第一項の認定の申請に係る育成就労外国人の都合以外の理由で従前の育成就労計画に基づく育成就労の継続が困難となったこと。

二 法第八条の五第一項の認定の申請に係る育成就労外国人と同条第二項第三号の育成就労実施者(以下この条において単に「育成就労実施者」という。)との間で締結された雇用契約において定められた事項について当該育成就労実施者による重大な違反があったこと。

三 育成就労実施者が法第八条の五第一項の認定の申請に係る育成就労外国人に対して暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為をしたこと。

四 育成就労実施者が出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたこと。

五 前各号に掲げるもののほか、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護の観点から従前の育成就労計画に基づく育成就労を継続することが相当でない事情が認められること。

(法第九条の二第四号イの主務省令で定める期間)

第二十六条 法第九条の二第四号イ(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める期間は、個別育成就労産業分野ごとに、一年以上二年以下の範囲内でそれぞれ当該個別育成就労産業分野に係る分野別運用方針で定める期間(当該期間が一年を超える場合において、育成就労実施者の変更を制限する期間を一年とする旨を育成就労計画で定めているときは、一年)とする。

(法第九条の二第四号ロの主務省令で定める基準)

第二十七条 法第九条の二第四号ロ(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 一定の水準の技能を修得していること、一定の水準の日本語能力を有することその他の個別育成就労産業分野ごとにそれぞれ当該個別育成就労産業分野に係る分野別運用方針で定める要件を満たす者であること。

二 法第十一条第一項の規定により育成就労の期間が延長されている認定育成就労計画に基づく育成就労の対象となっている者でないこと。

(法第九条の二第四号ハの主務省令で定める基準)

第二十八条 法第九条の二第四号ハ(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 法第八条第一項の認定を受けた育成就労計画に係る育成就労の対象となっている育成就労外国人を対象として育成就労を行わせている者であること。

二 次のいずれにも該当すること。

イ 育成就労外国人(第十九条第四項各号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)の総数のうちに法第八条の五第一項の認定を受けた育成就労計画に係る育成就労の対象となっている育成就労外国人の数の占める割合が三分の一を超えることとならないこと。

ロ 申請者の住所が指定区域にあるものでない場合にあっては、育成就労外国人の総数のうちに法第八条の五第一項の認定を受けた育成就労計画に係る育成就労の対象となっている育成就労外国人(直近の育成就労実施者の住所が指定区域にあるものに限る。)の数の占める割合が六分の一を超えることとならないこと。ただし、法第八条の五第一項の認定を受けた育成就労計画に係る育成就労の対象となっている育成就労外国人(直近の育成就労実施者の住所が指定区域にあるものに限る。)の数が一人となる場合にあっては、この限りでない。

三 第十九条第一項第二号の基準に適合すること。

四 法第八条の五第一項の認定の申請に係る育成就労外国人との雇用契約の締結に関し、監理支援機関、機構、公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部を含む。第九十三条第三号において同じ。)以外の者が行う職業紹介及び特定募集情報等提供事業を行う者が行う特定募集情報等提供(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項に規定する特定募集情報等提供をいう。次号及び第六号において同じ。)を受けていないこと。

五 法第八条の五第一項の認定の申請に係る育成就労外国人との雇用契約の締結に関し、特定募集情報等提供事業を行う者が行う特定募集情報等提供を受けた育成就労外国人と雇用契約を締結していないこと。

六 過去一年以内に特定募集情報等提供事業を行う者に対して、主として育成就労外国人に向けた特定募集情報等提供を依頼していないこと。

七 法第八条の五第一項の認定の申請に係る育成就労外国人を育成就労の対象とする直近の育成就労計画が次のイ又はロに掲げる場合に該当する場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める額を法第八条の五第二項第三号の育成就労実施者に支払うこととしていること。

イ 法第八条第一項の認定又は法第九条の三ただし書に該当するものとして法第八条の六第一項の認定を受けたものである場合 育成就労外国人の取次ぎ及び育成に係る費用として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める額に次の表の上欄に掲げる法第八条の五第二項第四号の期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる比率を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)

法第八条の五第二項第四号の期間 |

比率 |

|---|---|

一年以上一年六月未満 |

六分の五 |

一年六月以上二年未満 |

三分の二 |

二年以上二年六月未満 |

二分の一 |

二年六月以上 |

四分の一 |

ロ 法第九条の二第四号イからハまでに該当するものとして法第八条の五第一項の認定を受けたもの(当該認定を受けるに当たって、イに定める額を支払うこととしているものに限る。)である場合 イに定める額に次の表の上欄及び中欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる比率を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)

法第八条の五第二項第五号の期間から同項第四号の期間を差し引いた期間 |

法第八条の五第二項第五号の期間 |

比率 |

|---|---|---|

一年以上一年六月未満 |

二年以上二年六月未満 |

五分の三 |

一年以上一年六月未満 |

二年六月以上 |

十分の三 |

一年六月以上二年未満 |

二年六月以上 |

八分の三 |

(法第九条の三ただし書の主務省令で定めるやむを得ない事情)

第二十九条 法第九条の三ただし書(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるやむを得ない事情は、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護の観点から、従前の認定育成就労計画に定められていた技能と同一でない技能を要する業務又は従前の認定育成就労計画に定められていた育成就労産業分野と同一でない育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事させることが相当でないと認める事情のないこととする。

(法第九条の三第三号ロの主務省令で定めるやむを得ない事情)

第三十条 法第九条の三第三号ロ(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

一 法第八条の六第一項の認定の申請に係る外国人が次のいずれかに該当すること。

イ 当該外国人の責めに帰することができない事由により育成就労認定が取り消されたことにより入管法別表第一の二の表の育成就労の在留資格を有する者でなくなったこと。

ロ 在留資格の変更を受けたこと又は本邦から出国の確認を受けて出国したことにより入管法別表第一の二の表の育成就労の在留資格を有する者でなくなったこと(専ら法第八条の六第一項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となることを目的として本邦から出国し、又は在留資格の変更を受けた場合その他相当でない場合を除く。)。

二 前号に掲げるもののほか、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護の観点から法第八条の六第一項の認定の申請に係る外国人を育成就労の対象とすることが相当と認めるに足りる事情があること。

(育成就労に関する業務を適正に行うことができない者)

第三十一条 法第十条第五号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、精神の機能の障害により育成就労実施者としての責務を果たすに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(法第十条第七号及び第八号の主務省令で定めるもの)

第三十二条 法第十条第七号及び第八号(これらを法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、当該者が自己の責めに帰すべき事由により当該取消しの処分の理由となった事実を発生させたものではないと認められるものとする。

(軽微な変更)

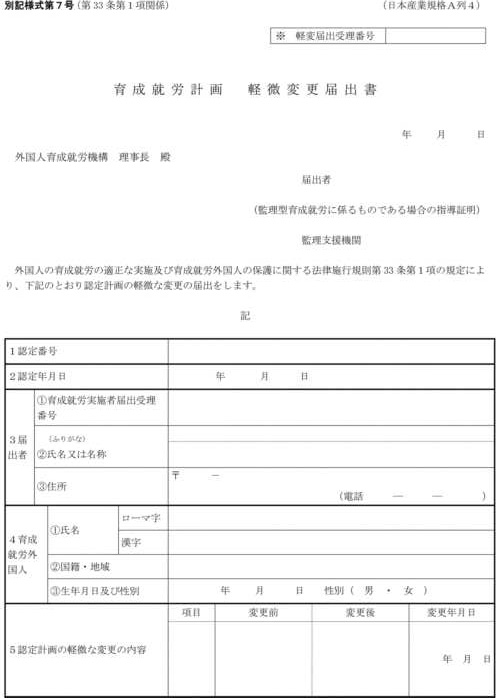

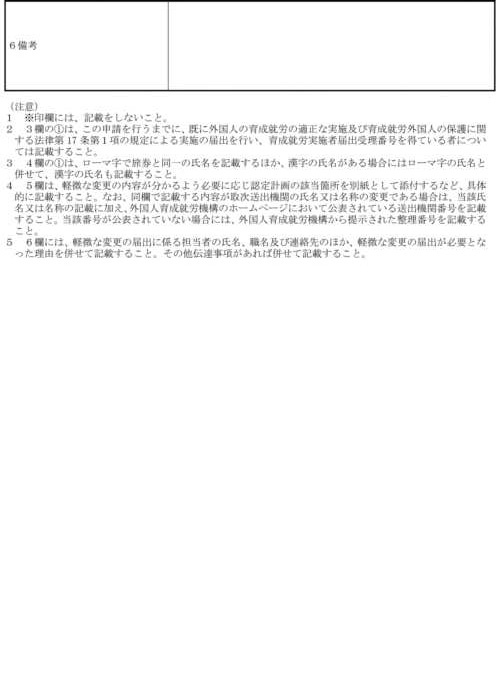

第三十三条 法第十一条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更(育成就労実施者が当該変更があったことを証する書類を添付して別記様式第七号によりその旨を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出ている場合に限る。)とする。

一 育成就労の目標の変更

二 育成就労の期間の延長

三 前二号に掲げるもののほか、認定育成就労計画に従った育成就労の実施に実質的な影響を与える変更

2 監理型育成就労実施者が前項の規定による届出を行うときは、当該届出は、監理支援を受ける監理支援機関の指導に基づいて行わなければならない。

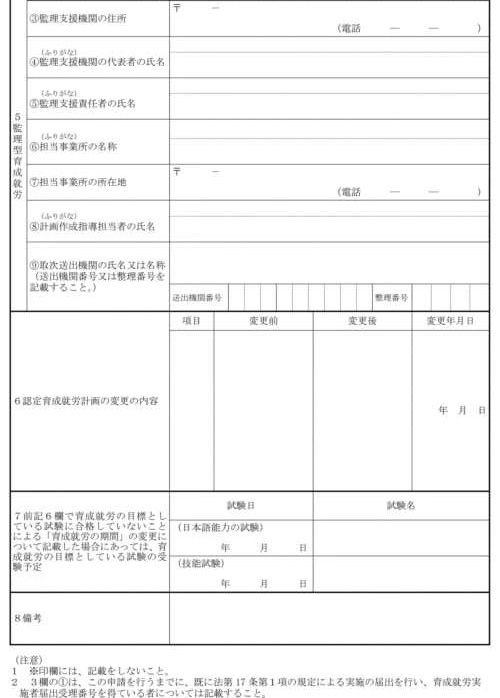

(育成就労計画の変更の認定申請等)

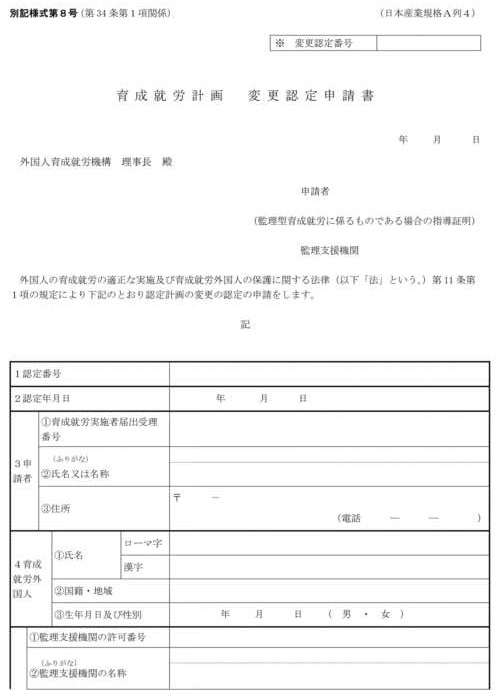

第三十四条 法第十一条第一項の規定による育成就労計画の変更の認定の申請は、別記様式第八号による申請書の正本一部及び副本一部を提出して行わなければならない。

2 法第十一条第一項の認定の申請をする場合において、認定を受けようとする育成就労計画が監理型育成就労を行わせるものであるときは、当該申請をする者は、監理支援を受ける監理支援機関から法第十一条第二項において準用する法第八条第五項第一号に規定する指導を受けたことについて、前項の申請書に当該監理支援機関の証明を受けなければならない。

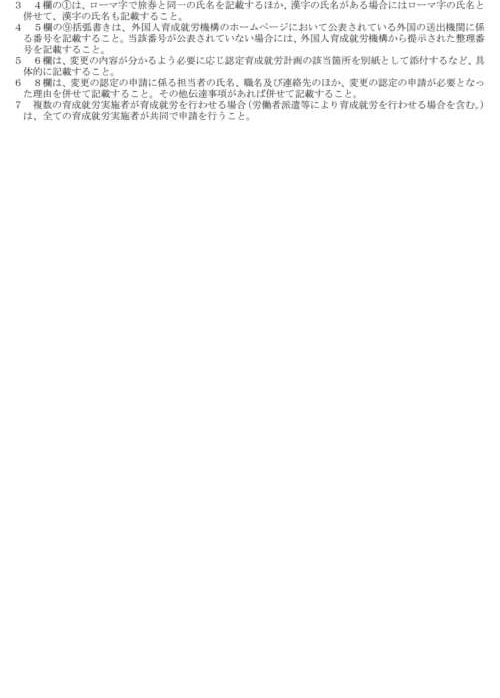

3 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、法第十一条第一項の認定をしたときは、その旨を当該認定の申請をした者に通知するものとする。

4 前項の通知は、別記様式第九号による変更認定通知書に第一項の申請書の副本を添えて行うものとする。

5 法第十一条第二項において準用する法第八条第四項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一 第八条各号に掲げる書類のうち変更しようとする事項に係るもの

二 前条第一項第二号に掲げる変更にあっては、育成就労の終了日までに修得させる技能に係る育成就労の目標を達成することができないこと及びその理由を証する書類

(育成就労の期間の延長)

第三十五条 法第十一条第二項において読み替えて準用する法第九条第一項第三号、第九条の二第二号及び第九条の三第二号の主務省令で定める場合は、育成就労の終了日までに修得させる技能又は日本語の能力に係る育成就労の目標を達成することができない場合とする。ただし、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護の観点から育成就労の期間を延長することが相当でないと認められるときは、この限りでない。

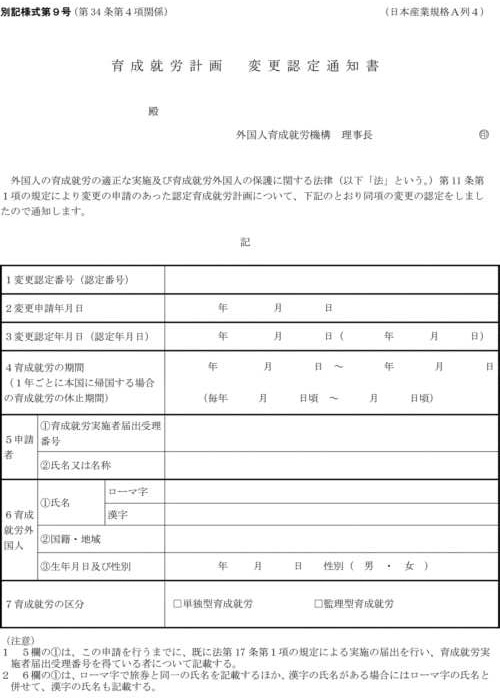

(職員の身分証明書)

第三十六条 法第十三条第二項(法第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、第六十五条に規定する場合を除き、別記様式第十号によるものとする。

(実施の届出)

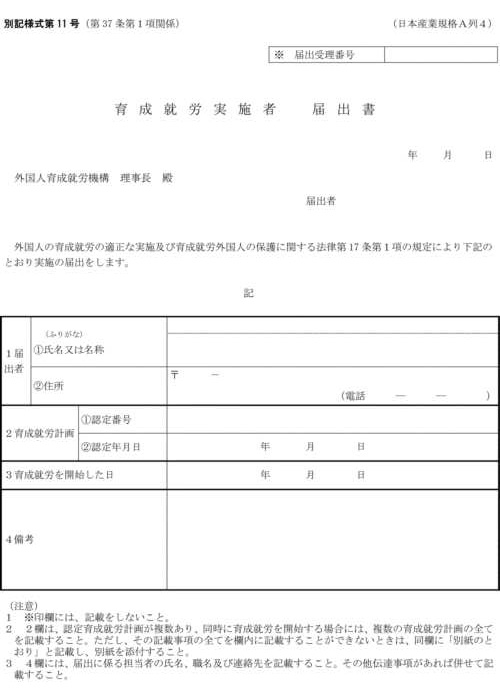

第三十七条 法第十七条第一項の規定による届出は、別記様式第十一号によるものとする。

2 法第十七条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 届出者の氏名又は名称及び住所

二 育成就労計画の認定番号及び認定年月日

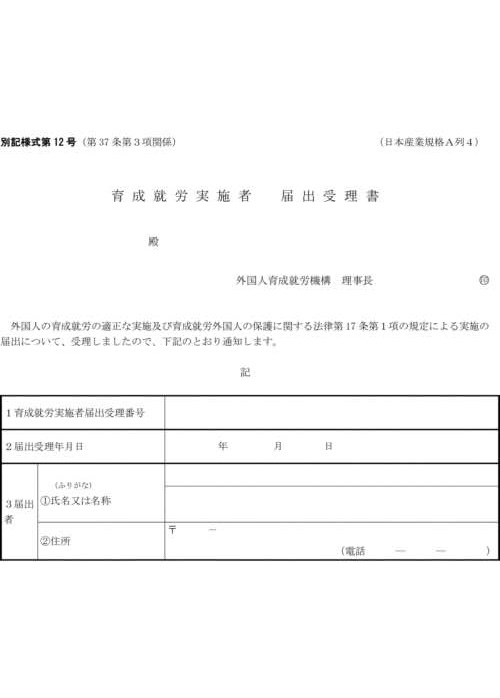

3 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣(法第十七条第二項の規定において準用する法第八条の三第一項の規定により機構に法第十七条第一項の規定による届出の受理に係る事務を行わせる場合にあっては、機構)は、同項の規定による届出を受理したときは、別記様式第十二号により、その旨を届出者に通知するものとする。

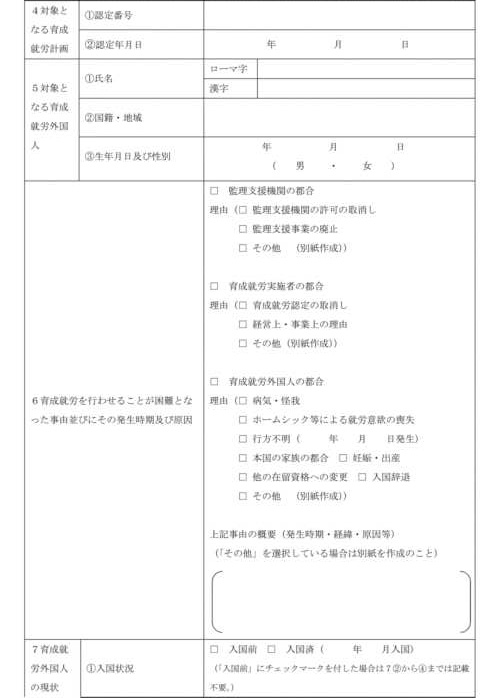

(育成就労を行わせることが困難となった場合の届出等)

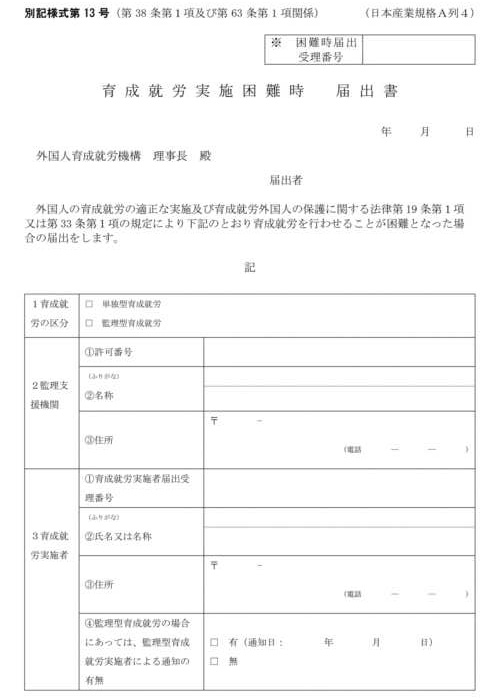

第三十八条 法第十九条第一項の規定による届出は、別記様式第十三号によるものとする。

2 法第十九条第一項及び第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 育成就労の区分

二 届出者の育成就労実施者届出受理番号、氏名又は名称及び住所

三 育成就労計画の認定番号及び認定年月日

四 育成就労外国人の氏名、国籍、生年月日及び性別

五 育成就労を行わせることが困難となった事由並びにその発生時期及び原因

六 育成就労外国人の現状

七 育成就労の継続のための措置

(帳簿書類)

第三十九条 法第二十条第一項の主務省令で定める帳簿書類は、次のとおりとする。

一 育成就労外国人の管理簿

二 認定育成就労計画の履行状況に係る管理簿

三 育成就労外国人に従事させた業務及び育成就労外国人に対する指導の内容を記録した日誌

四 単独型育成就労実施者にあっては、入国前講習及び入国後講習の実施状況を記録した書類

五 前各号に掲げるもののほか、育成就労実施者の行わせている育成就労が育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める書類

2 法第二十条第二項の主務省令で定める帳簿書類は、前項第一号及び第二号に掲げる書類とする。

3 法第二十条の規定により前二項の帳簿書類を育成就労を行わせる事業所に備えて置かなければならない期間は、育成就労実施者の行わせている育成就労の終了日から起算して一年間とする。

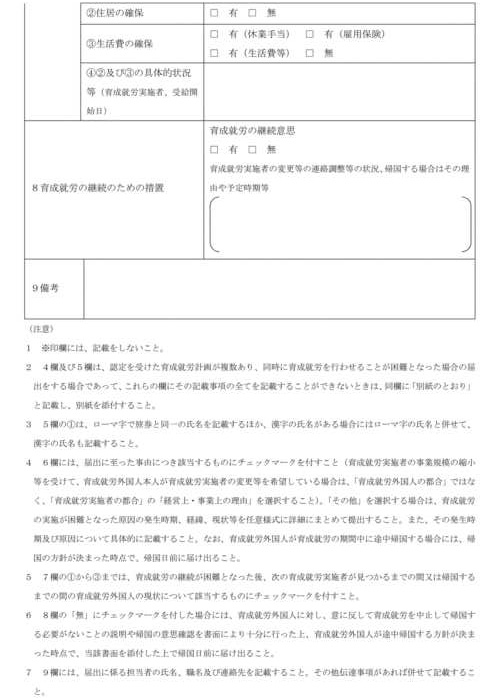

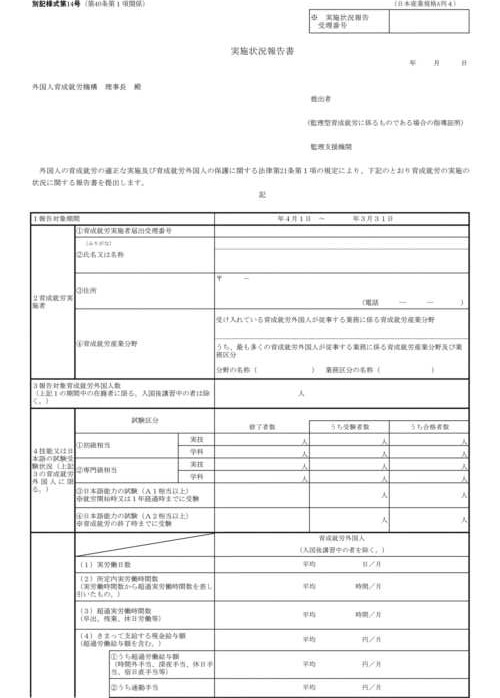

(実施状況報告)

第四十条 法第二十一条第一項の育成就労の実施の状況に関する報告書は、育成就労事業年度ごとに、別記様式第十四号により、育成就労の実施状況を記載し、翌育成就労事業年度の五月三十一日までに提出するものとする。

2 監理型育成就労実施者が前項の報告書を作成するときは、当該報告書は、監理支援を受ける監理支援機関の指導に基づいて作成しなければならない。

第二節 監理支援機関

(許可の申請)

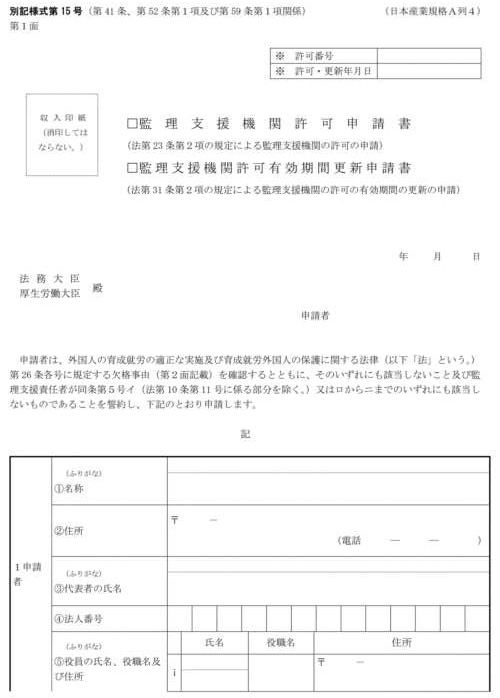

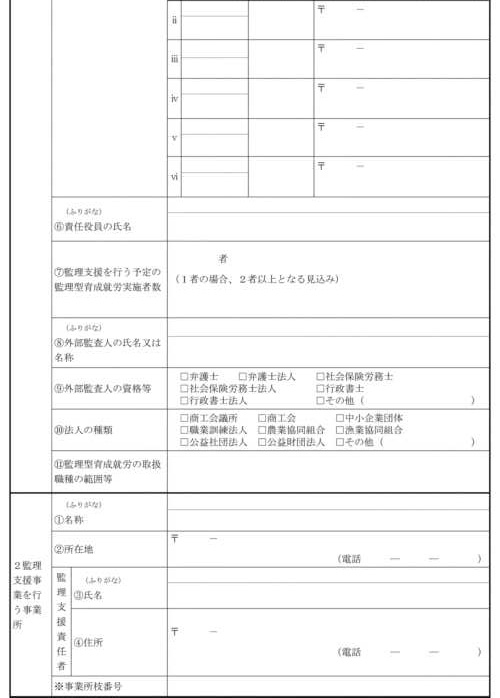

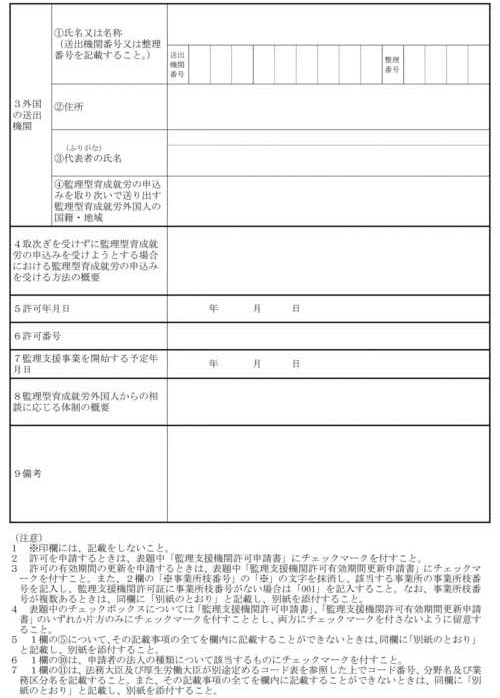

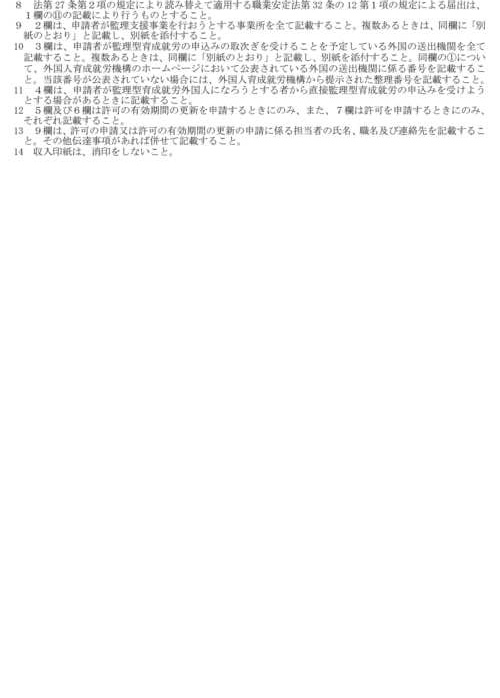

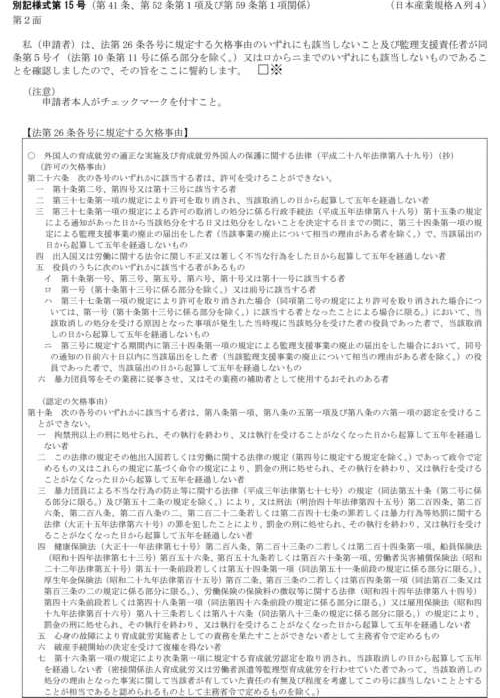

第四十一条 法第二十三条第二項の規定による申請は、別記様式第十五号による申請書の正本一部を提出して行わなければならない。

(申請書の記載事項)

第四十二条 法第二十三条第二項第六号(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 役員の役職名及び法人番号

二 責任役員(監理支援事業に責任を有する役員をいう。以下同じ。)の氏名

三 外部監査人(外部監査を行う者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称

四 法人の種類

五 監理型育成就労の取扱職種の範囲等

六 取次ぎを受けずに監理型育成就労の申込みを受けようとする場合にあっては、当該監理型育成就労の申込みを受ける方法の概要

七 監理支援事業を開始する予定年月日

八 監理型育成就労外国人からの相談に応じる体制の概要

(申請書の添付書類)

第四十三条 法第二十三条第三項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。

一 法第二十三条第一項の許可を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)の登記事項証明書、定款又は寄附行為並びに直近の二事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書

二 監理支援事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類

三 申請者の概要書

四 監理支援事業を行う事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程の写し

五 監理支援事業を行う事業所ごとの監理支援機関の業務の運営(監理支援費の徴収を含む。)に係る規程の写し

六 申請者が作成した監理型育成就労に係る誓約書

七 申請者の役員の住民票の写し(当該役員が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該役員及びその法定代理人の住民票の写し(当該法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し))及び履歴書

八 監理支援責任者の住民票の写し、履歴書並びに就任承諾書及び監理型育成就労に係る誓約書の写し

九 外部監査人の概要書並びに就任承諾書及び監理型育成就労に係る誓約書の写し

十 外国の送出機関から監理型育成就労の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類

イ 外国の送出機関の概要書

ロ 外国の送出機関が所在する国又は地域において事業を行うことを証する書類

ハ 申請者と外国の送出機関との間に締結された申請者が当該外国の送出機関から監理型育成就労の申込みの取次ぎを受けることに係る契約の契約書の写し

ニ 外国の送出機関が監理型育成就労外国人及び監理支援機関から徴収する費用の算出基準を記載した書類

ホ 外国の送出機関の監理型育成就労に係る誓約書

ヘ 第二十条第一号に規定する推薦を受けたことを明らかにする推薦状その他の推薦をした国又は地域の公的機関の作成に係る書類

十一 育成就労計画の作成の指導に従事する者の履歴書

十二 船員(船員職業安定法第六条第一項に規定する船員をいう。)である監理型育成就労外国人に係る監理型育成就労の監理支援を行う場合にあっては、同法第三十四条第一項の許可を受けていることを証する書面

十三 その他必要な書類

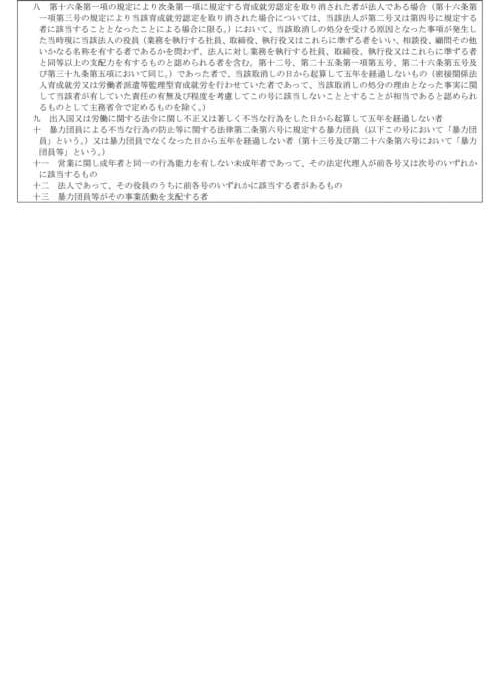

2 法第二十三条第三項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)の事業計画書は、別記様式第十六号によるものとする。

(本邦の営利を目的としない法人)

第四十四条 法第二十五条第一項第一号の主務省令で定める法人は、次のとおりとする。

一 商工会議所(監理支援を行う監理型育成就労実施者が当該商工会議所の会員である場合に限る。)

二 商工会(監理支援を行う監理型育成就労実施者が当該商工会の会員である場合に限る。)

三 中小企業団体(中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項に規定する中小企業団体をいう。)(監理支援を行う監理型育成就労実施者が当該中小企業団体の組合員又は会員である場合に限る。)

四 職業訓練法人

五 農業協同組合(監理支援を行う監理型育成就労実施者が当該農業協同組合の組合員であって農業を営む場合に限る。)

六 漁業協同組合(監理支援を行う監理型育成就労実施者が当該漁業協同組合の組合員であって漁業を営む場合に限る。)

七 公益社団法人

八 公益財団法人

九 前各号に掲げる法人以外の法人であって、監理支援事業を行うことについて特別の理由があり、かつ、重要事項の決定及び業務の監査を行う適切な機関を置いているもの

2 前項の規定にかかわらず、育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係る監理型育成就労に係る監理支援を行う場合における法第二十五条第一項第一号の主務省令で定める法人は、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める法人とする。

(監理支援事業を遂行する能力)

第四十五条 法第二十五条第一項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 監理支援を行う監理型育成就労実施者の数が二以上であるか、又は二以上となることが見込まれること。

二 申請者の常勤の役員又は職員(監理支援の実務に従事する者に限る。)の数が次のいずれにも該当すること。

イ 監理支援を行う監理型育成就労実施者の数を八で除して得た数(その数が一未満である場合には、一とする。)を超えていること。

ロ 監理支援を受ける監理型育成就労の対象となっている監理型育成就労外国人の数を四十で除して得た数(その数が一未満である場合には、一とする。)を超えていること。

三 監理支援に係る監理型育成就労外国人からの相談に応じ、当該監理型育成就労外国人が十分に理解することができる言語により適切に対応するために必要な措置を講じていること。

四 前三号に掲げるもののほか、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護の観点から申請者が監理支援事業を適正に遂行するに足りる能力を有していること。

五 第一号及び第二号の規定にかかわらず、監理支援を行う監理型育成就労が育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

(監理支援機関の財産的基礎)

第四十六条 法第二十五条第一項第三号の主務省令で定める基準は、債務超過の状態にないこととする。

(外部監査人)

第四十七条 法第二十五条第一項第五号の主務省令で定める密接な関係を有しない者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

一 申請者が監理支援を行う監理型育成就労実施者(過去五年以内に申請者が監理支援を行った監理型育成就労実施者を含む。)若しくはその役員若しくは職員又は過去五年以内にこれらの者であった者

二 前号に規定する者の配偶者又は二親等以内の親族

三 社会生活において密接な関係を有する者であって、外部監査の公正が害されるおそれがあると認められるもの

2 法第二十五条第一項第五号の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当する者であって役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる能力を有するものであることとする。

一 過去三年以内に外部監査人に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者

二 弁護士若しくは弁護士法人、社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は行政書士若しくは行政書士法人その他育成就労に関する知見を有する者

三 次のいずれにも該当しない者

イ 申請者の役員若しくは職員又は過去五年以内にこれらの者であった者

ロ 申請者の構成員(申請者が監理支援を行う監理型育成就労に係る育成就労産業分野に属する技能を要する業務に係る事業を営む者に限る。)若しくはその役員若しくは職員又は過去五年以内にこれらの者であった者

ハ 育成就労実施者(申請者が監理支援を行う監理型育成就労実施者を除く。)又はその役員若しくは職員

ニ 監理支援機関(申請者を除く。)又はその役員若しくは職員

ホ 申請者が監理型育成就労の申込みの取次ぎを受ける外国の送出機関若しくはその役員若しくは職員又は過去五年以内にこれらの者であった者

ヘ 法第二十六条第五号イからニまでのいずれかに該当する者

ト 法人であって、法第二十六条各号のいずれかに該当するもの又はその役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの

チ イからトまでに掲げるもののほか、申請者又はその役員、職員若しくは構成員と社会生活において密接な関係を有すること、過去に育成就労に関して不正又は著しく不当な行為を行った者であることその他の事情により外部監査の公正が害されるおそれがあると認められる者

四 外部監査人の氏名を機構がインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することに同意している者

3 外部監査は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

一 監理型育成就労実施者に対する監査その他の申請者の業務が適正に実施されているかどうかについて、次に掲げる方法により、監理支援事業を行う各事業所につき三月に一回以上の頻度で確認し、その結果を記載した書類を当該申請者に提出すること。

イ 責任役員及び監理支援責任者から報告を受けること。

ロ 申請者の事業所においてその設備を確認し、及び帳簿書類その他の物件を閲覧すること。

二 監理型育成就労実施者に対する監査が適正に実施されているかどうかについて、申請者が行う第六十七条第一号又は第二号の規定による監査に監理支援事業を行う各事業所につき一年に一回以上同行することにより確認し、その結果を記載した書類を当該申請者に提出すること。

(労働条件等の明示)

第四十八条 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第三項の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。

一 求人の申込みをした監理支援機関の紹介による求職者に対して法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下「従事すべき業務の内容等」という。)の範囲内で従事すべき業務の内容等を特定する場合

二 前号に規定する求職者に対して法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容等を削除する場合

三 従事すべき業務の内容等を追加する場合

2 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第三項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 前項第一号の場合において特定する従事すべき業務の内容等

二 前項第二号の場合において削除する従事すべき業務の内容等

三 前項第三号の場合において追加する従事すべき業務の内容等

3 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第四項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、第三号に掲げる事項にあっては期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものに限る。以下この項において「有期労働契約」という。)に係る育成就労職業紹介(監理支援機関の監理支援を受ける監理型育成就労実施者等(監理型育成就労実施者又は監理型育成就労を行わせようとする者をいい、本邦の派遣先として労働者派遣等監理型育成就労を行わせ、又は行わせようとする者を除く。以下同じ。)のみを求人者とし、当該監理支援機関の監理支援に係る監理型育成就労外国人等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における育成就労に係る雇用関係の成立をあっせんすることをいう。以下同じ。)の場合に限り、第十号に掲げる事項にあっては労働者を労働者派遣等監理型育成就労の対象となる外国人として雇用する場合に限るものとする。

一 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項(従事すべき業務の内容の変更の範囲を含む。)

二 労働契約の期間に関する事項

三 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間(労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項に規定する通算契約期間をいう。)又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。以下同じ。)

四 第二十六条に規定する期間に関する事項

五 就業の場所に関する事項(就業の場所の変更の範囲を含む。)

六 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項

七 賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第八条各号に掲げる賃金を除く。)の額に関する事項

八 健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金、労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険の適用に関する事項

九 労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項

十 労働者を労働者派遣等監理型育成就労の対象となる外国人として雇用しようとする旨

十一 就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項

4 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第四項の主務省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(以下この項及び次項において「明示事項」という。)が明らかとなる次の各号のいずれかの方法とする。ただし、育成就労職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、明示事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。

一 書面の交付の方法

二 次のいずれかの方法によることを書面被交付者(明示事項を前号に掲げる方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項において同じ。)が希望した場合における当該方法

イ ファクシミリを利用してする送信の方法

ロ 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下「電子メール等」という。)の送信の方法(当該書面被交付者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

5 前項第二号イに掲げる方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロに掲げる方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。

6 求人者は、求職者に対して法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容等に関する記録を、当該明示に係る育成就労職業紹介が終了する日(当該明示に係る育成就労職業紹介が終了する日以降に当該明示に係る労働契約を締結しようとする者にあっては、当該明示に係る労働契約を締結する日)までの間保存しなければならない。

(求人等に関する情報の的確な表示)

第四十九条 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の四第一項の主務省令で定める方法は、書面の交付の方法、ファクシミリを利用してする送信の方法若しくは電子メール等の送信の方法又は著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第八号に規定する放送、同項第九号の二に規定する有線放送若しくは同項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法その他これらに類する方法とする。

2 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の四第一項の主務省令で定める情報は、次のとおりとする。

一 自ら又は求人者に関する情報

二 法に基づく業務の実績に関する情報

3 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の四第三項の規定により、求人等に関する情報を提供するに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 当該情報の提供を依頼した者又は当該情報に自らに関する情報が含まれる者から、当該情報の提供の中止又は内容の訂正の求めがあったときは、遅滞なく、当該情報の提供の中止又は内容の訂正をすること。

二 当該情報が正確でない、又は最新でないことを確認したときは、遅滞なく、当該情報の提供を依頼した者にその内容の訂正の有無を確認し、又は当該情報の提供を中止すること。

三 次のいずれかの措置

イ 求人者又は求職者に対し、定期的に求人又は求職者に関する情報が最新かどうかを確認すること。

ロ 求人又は求職者に関する情報の時点を明らかにすること。

(求職者等の個人情報の取扱い)

第五十条 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の五第一項の規定により業務の目的を明らかにするに当たっては、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

(求人の申込みを受理しない場合)

第五十一条 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の六第一項第三号の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。

一 求人者が職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)第一条第一号又は第三号に掲げる法律の規定に違反する行為(労働基準法施行規則第二十五条の二第一項並びに第三十四条の三第一項及び第二項の規定に違反する行為を含む。以下この号において「違反行為」という。)をした場合であって、法第二十七条第二項の規定によりみなして適用する職業安定法第五条の六第二項の規定による報告の求め(以下この項において「報告の求め」という。)により、次のいずれかに該当することが確認された場合

イ 育成就労職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において当該違反行為と同一の規定に違反する行為(ロにおいて「同一違反行為」という。)をしたことがある場合その他当該違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがある場合に限る。)。

ロ 当該違反行為に係る事件について刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三条第一項(同法第二百十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)若しくは第二百四十六条の規定による送致又は同法第二百四十二条の規定による送付(以下このロにおいて「送致等」という。)が行われ、その旨の公表が行われた場合であって、次のいずれかに該当すること。

(1) 当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において同一違反行為をしたことがある場合であって、当該違反行為の是正が行われた日から当該送致等の日までの期間((2)において「経過期間」という。)が六月を超えるときに限る。)であって、育成就労職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して六月を経過していないこと。

(2) 当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において同一違反行為をしたことがある場合であって、経過期間が六月を超えないときに限る。)であって、育成就労職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して一年から経過期間を減じた期間が経過していないこと。

(3) 当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において同一違反行為をしたことがある場合を除く。)又は当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われていない場合であって、育成就労職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して一年を経過していないこと、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月が経過していないこと。

二 求人者が職業安定法施行令第一条第二号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第四十八条の三第三項の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

イ 育成就労職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと。

ロ 当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為(以下このロにおいて「同一違反行為」という。)を行った場合であって、育成就労職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該同一違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。

三 求人者が職業安定法施行令第一条第四号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十三条第二項の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

イ 育成就労職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと。

ロ 当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為(以下このロにおいて「同一違反行為」という。)を行った場合であって、育成就労職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該同一違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。

四 求人者が職業安定法施行令第一条第五号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十条の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

イ 育成就労職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと。

ロ 当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為(以下このロにおいて「同一違反行為」という。)を行った場合であって、育成就労職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該同一違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。

五 求人者が職業安定法施行令第一条第六号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五十六条の二の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

イ 育成就労職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと。

ロ 当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為(以下このロにおいて「同一違反行為」という。)を行った場合であって、育成就労職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該同一違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。

2 監理支援機関が、法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の六第一項ただし書の規定により育成就労職業紹介に関する求人の申込みを受理しないときは、求人者に対し、その理由を説明しなければならない。

(取扱職種の範囲等の届出等)

第五十二条 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十二第一項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、法第二十三条第二項の規定による申請又は法第三十二条第一項の規定による届出と併せて、別記様式第十五号又は別記様式第二十号により行うものとする。

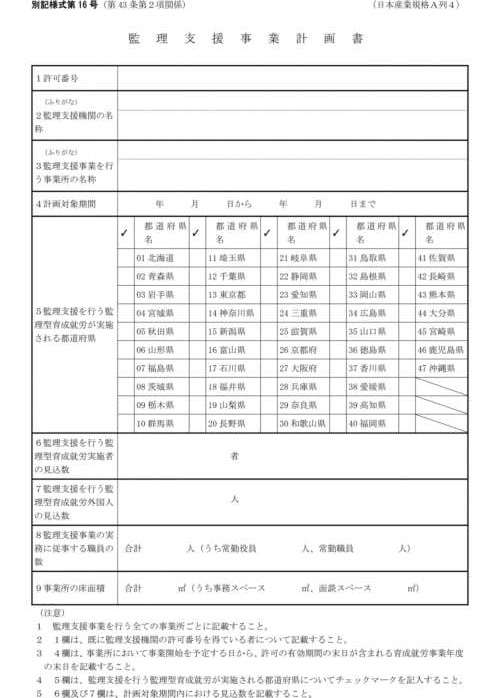

2 法務大臣及び厚生労働大臣は、法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十二第三項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、監理支援機関に対し、取扱職種の範囲等の変更を命令するときは、別記様式第十七号により通知するものとする。

(取扱職種の範囲等の明示等)

第五十三条 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十三(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、求人者の情報(育成就労職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項とする。

2 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十三(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による明示は、育成就労職業紹介に関する求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、次の各号のいずれかの方法により行わなければならない。ただし、育成就労職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示すべき事項(次項において「明示事項」という。)をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。

一 書面の交付の方法

二 次のいずれかの方法によることを書面被交付者(明示事項を前号に掲げる方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項において同じ。)が希望した場合における当該方法

イ ファクシミリを利用してする送信の方法

ロ 電子メール等の送信の方法(当該書面被交付者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

3 前項第二号イに掲げる方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロに掲げる方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。

(主務大臣の指導等)

第五十四条 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十三条の六の規定により法務大臣及び厚生労働大臣が行う指導、助言及び勧告は、書面により行うものとする。

(秘密を守る義務等)

第五十五条 法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五十一条第二項の主務省令で定める者は、法人である雇用主とする。

(監理支援費)

第五十六条 法第二十八条第二項の主務省令で定める適正な種類及び額は、次の表の上欄及び中欄のとおりとし、監理支援費の徴収方法は同表の上欄に掲げる種類の区分に応じ、同表の下欄に定めるとおりとする。

種類 |

額 |

徴収方法 |

|---|---|---|

職業紹介費 |

監理型育成就労実施者等と監理型育成就労外国人等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額 |

監理型育成就労実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該監理型育成就労実施者等から徴収する。 |

講習費 |

監理支援機関が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理支援機関が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、監理型育成就労外国人に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額 |

入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、監理型育成就労実施者等から徴収する。 |

監査指導費 |

監理型育成就労の実施に関する監理支援に要する費用(監理型育成就労実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額 |

監理型育成就労外国人が監理型育成就労実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該監理型育成就労実施者から徴収する。 |

その他諸経費 |

その他育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額 |

当該費用が必要となった時以降に監理型育成就労実施者等から徴収する。 |

(許可証)

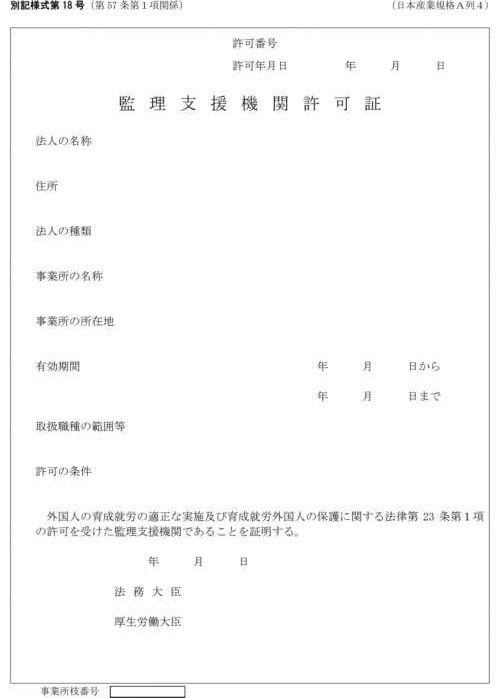

第五十七条 法第二十九条第一項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)の許可証(以下単に「許可証」という。)は、別記様式第十八号によるものとする。

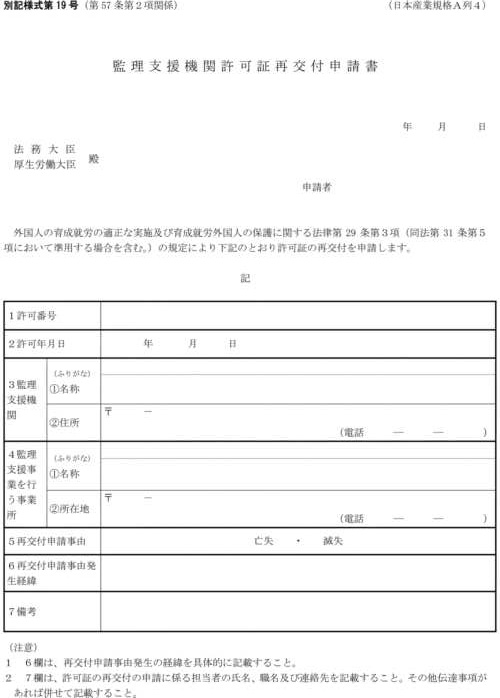

2 法第二十九条第三項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第十九号による申請書の正本一部を提出しなければならない。

3 許可証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その日から十日以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める許可証を返納しなければならない。

一 次のいずれかに該当するとき 監理支援事業を行う全ての事業所に係る許可証

イ 許可が取り消されたとき。

ロ 許可の有効期間が満了したとき。

ハ 監理支援事業を廃止したとき。

二 監理支援事業を行う事業所を廃止したとき 廃止した事業所に係る許可証

三 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき 発見し、又は回復した許可証

4 許可証の交付を受けた者が合併により消滅したときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者は、その日から十日以内に、監理支援事業を行う全ての事業所に係る許可証を返納しなければならない。

(長期の有効期間が認められる者)

第五十八条 法第三十一条第一項の主務省令で定める基準は、従前の監理支援事業に係る許可の有効期間において法第三十六条第一項又は第三十七条第二項の規定による命令を受けていないこととする。

(許可の有効期間の更新の申請等)

第五十九条 法第三十一条第五項において準用する法第二十三条第二項の規定による申請は、許可の有効期間が満了する日の三月前までに、別記様式第十五号による申請書の正本一部を提出して行わなければならない。

2 更新後の許可証の交付は、更新前の許可証と引換えに行うものとする。

(更新申請書の記載事項)

第六十条 法第三十一条第五項において準用する法第二十三条第二項第六号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 第四十二条各号(第七号を除く。)に掲げる事項

二 監理支援機関の許可年月日及び許可番号

(軽微な変更)

第六十一条 法第三十二条第一項の主務省令で定めるものは、法第二十三条第二項各号に掲げる事項のうち監理支援事業の実施に実質的な影響を与えない変更とする。

(変更の届出等)

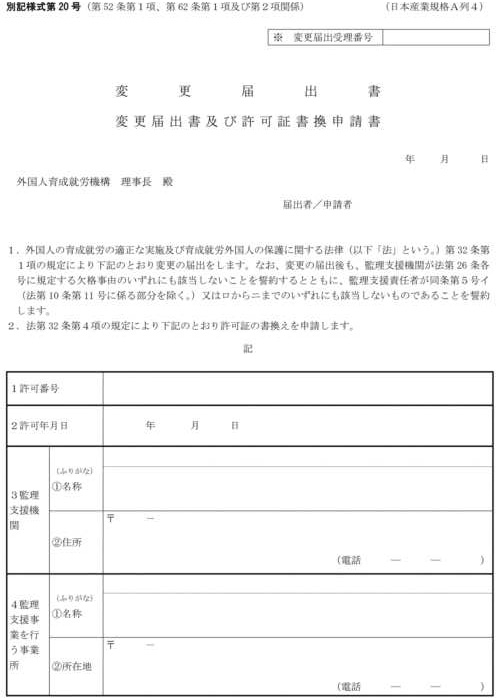

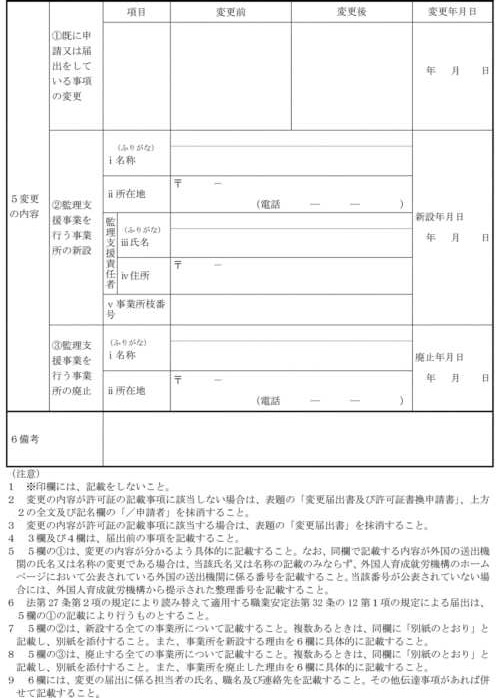

第六十二条 法第三十二条第一項の規定による届出は、別記様式第二十号によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合にあっては、別記様式第二十号による申請書の正本一部を提出しなければならない。

3 法第三十二条第一項の主務省令で定める書類は、法第二十五条第一項各号に掲げる事項を証する書面及び第四十三条第一項各号に掲げる書類のうち事業所の新設によって変更を生ずる事項に係るものとする。

4 法第三十二条第一項後段に規定する場合以外の場合には、第一項の届出書又は第二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 監理支援事業を行う事業所ごとの監理支援事業に係る事業計画書

二 法第二十五条第一項各号に掲げる事項を証する書面

三 第四十三条第一項各号に掲げる書類のうち変更があった事項に係るもの

(育成就労の実施が困難となった場合の届出等)

第六十三条 法第三十三条第一項の規定による届出は、別記様式第十三号によるものとする。

2 法第三十三条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 届出者の許可番号、名称及び住所

二 監理型育成就労を行わせることが困難となった監理型育成就労実施者の育成就労実施者届出受理番号、氏名又は名称及び住所

三 第三十八条第二項第三号から第六号までに規定する事項

四 法第十九条第二項に規定する監理型育成就労実施者による監理型育成就労外国人の育成就労の継続のための措置

五 届出者による監理型育成就労の継続のための措置

六 法第十九条第二項の規定による通知を受けた場合にあっては、前各号に掲げるもののほか、当該通知の年月日その他当該通知に係る事項

(休廃止の届出等)

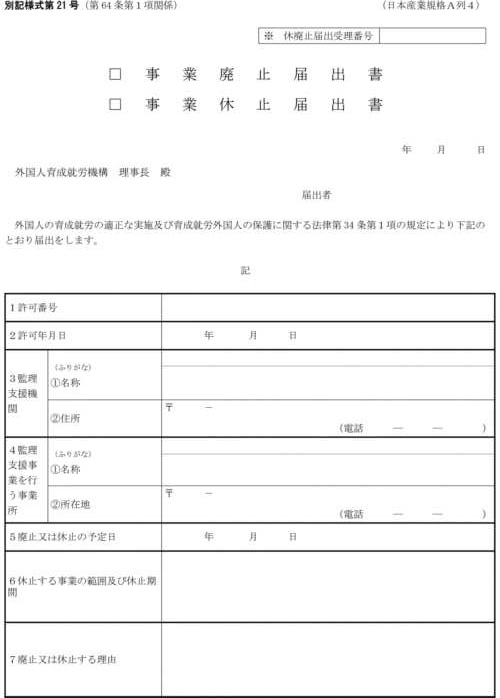

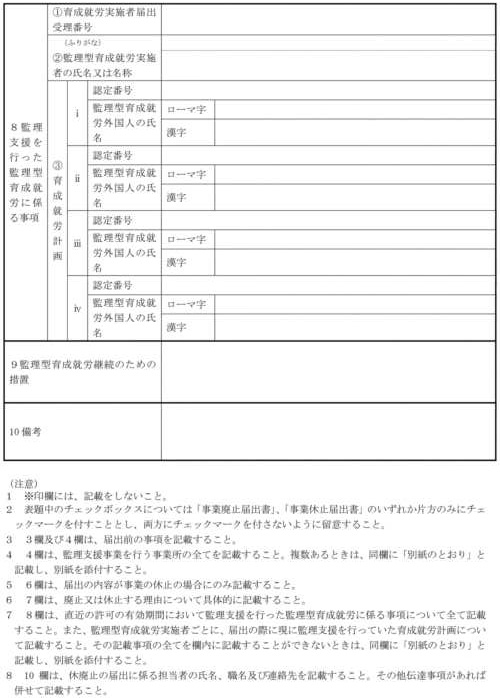

第六十四条 法第三十四条第一項の規定による届出は、別記様式第二十一号によるものとする。

2 法第三十四条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 届出者の許可番号、許可年月日、名称及び住所

二 監理支援事業を行う事業所の名称及び所在地

三 廃止又は休止の予定日

四 監理支援事業を休止しようとする場合にあっては、その範囲及び期間

五 廃止又は休止の理由

六 直近の監理支援事業に係る許可の有効期間において監理支援を行った監理型育成就労に係る事項

七 監理支援を行う監理型育成就労が現に行われている場合にあっては、届出者による当該監理型育成就労の継続のための措置

3 第一項の届出をして監理支援事業の全部又は一部を休止した者は、休止した監理支援事業を再開しようとするときは、あらかじめ、機構を経由して、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

(職員の身分証明書)

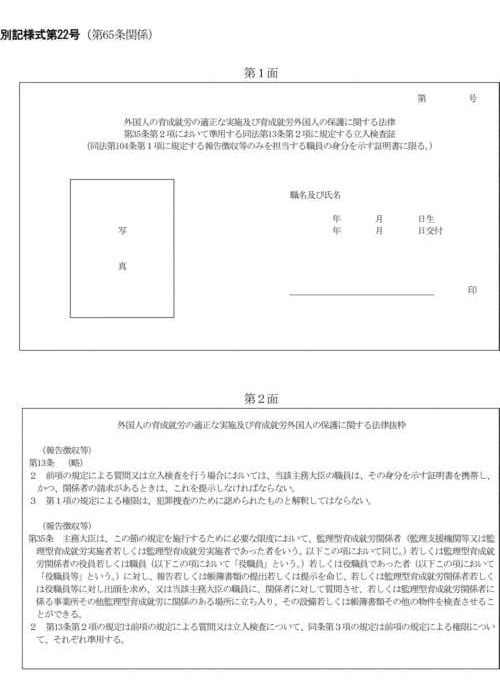

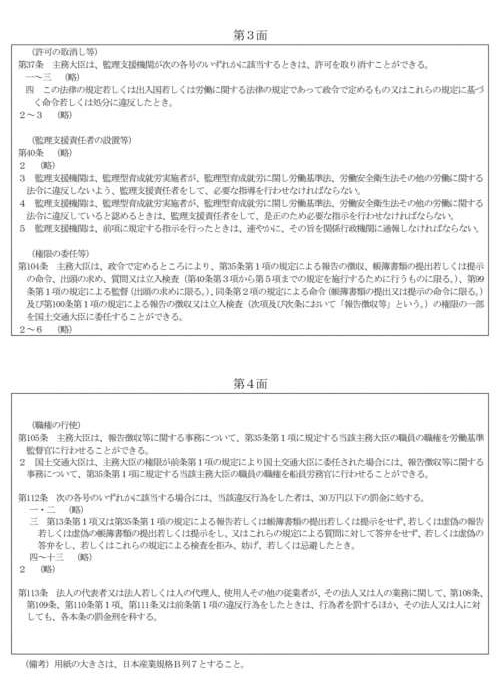

第六十五条 法第三十五条第二項において準用する法第十三条第二項の身分を示す証明書(法第百四条第一項に規定する報告徴収等のみを担当する職員の身分を示す証明書に限る。)は、別記様式第二十二号によるものとする。

(連絡調整等に関する基準)

第六十六条 法第三十九条第三項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 法第八条の二第一項の規定による申出又は同条第三項若しくは第八条の四第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合において、当該申出又は通知に係る育成就労外国人からの聴取その他の必要な調査を行い、当該育成就労外国人に係る第二十五条各号又は第二十六条及び第二十七条各号に関する事項の確認を行い、当該育成就労外国人に対する必要な情報の提供、助言、指示その他の必要な指導を行うこと。

二 監理支援を受ける監理型育成就労の対象となっている外国人が育成就労実施者の変更を希望する場合において、当該外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする者に対し、当該育成就労に係る育成就労計画の認定の申請のために必要な情報を提供すること。

三 その他監理支援に係る監理型育成就労外国人等が育成就労の対象になること又は育成就労を継続することができるようにするために必要な措置を講ずること。

(監理支援機関の業務の実施に関する基準)

第六十七条 法第三十九条第四項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 監理型育成就労実施者が認定育成就労計画に従って監理型育成就労を行わせているか、出入国又は労働に関する法令に違反していないかどうかその他の監理型育成就労の適正な実施及び監理型育成就労外国人の保護に関する事項について、監理支援責任者の指揮の下に、次に掲げる方法(監理支援を行う監理型育成就労が育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める方法、その他監理型育成就労外国人が従事する業務の性質上次に掲げる方法のうちにその方法によることが著しく困難なものがある場合にあっては、当該方法については、これに代えて他の適切な方法)により、監理型育成就労実施者に対し三月に一回以上の頻度で監査を適切に行うこと。

イ 監理型育成就労の実施状況について実地による確認を行うこと。

ロ 育成就労責任者及び育成就労指導員から報告を受けること。

ハ 監理型育成就労実施者が監理型育成就労外国人の四分の一以上(当該監理型育成就労外国人が二人以上四人以下の場合にあっては二人以上)と面談すること。

ニ 監理型育成就労実施者の事業所においてその設備を確認し、及び帳簿書類その他の物件を閲覧すること。

ホ 監理型育成就労外国人の宿泊施設その他の生活環境を確認すること。

二 前号の規定にかかわらず、前号に規定する監理型育成就労実施者の行わせている監理型育成就労が労働者派遣等監理型育成就労である場合にあっては、前号に規定する事項について、監理支援責任者の指揮の下に、前号に規定する方法により、本邦の派遣元事業主等及び本邦の派遣先に対し、これらの事業所において監理型育成就労外国人に業務に従事させている期間中三月に一回以上(当該期間が三月に満たない場合にあっては当該期間中に一回以上、本邦の派遣元事業主等がその事業所において監理型育成就労外国人に業務に従事させることとしていない場合にあっては一年に一回以上)の頻度で監査を適切に行うこと。

三 監理型育成就労実施者について法第十六条第一項各号のいずれかに該当する疑いがあると認めたときは、監理支援責任者の指揮の下に、直ちに、前二号に規定する監査を適切に行うこと。

四 監理支援責任者の指揮の下に、一月に一回以上の頻度で、監理型育成就労実施者が認定育成就労計画に従って監理型育成就労を行わせているかについて実地による確認(監理型育成就労外国人が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難なものがある場合にあっては、他の適切な方法による確認)及び監理型育成就労実施者に対する必要な指導を行うこと。ただし、監理支援を受ける監理型育成就労外国人が育成就労の対象となっていた期間(法第九条の三ただし書に該当するものとして法第八条の六第一項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となっている育成就労外国人にあっては、当該認定の後に育成就労の対象となっていた期間に限る。)の合計が一年を超えている場合は、この限りでない。

五 外国の送出機関との間で監理型育成就労の申込みの取次ぎに係る契約を締結するときは、当該外国の送出機関が、監理型育成就労外国人等の本邦への送出に関連して、監理型育成就労外国人等又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他監理型育成就労外国人等と社会生活において密接な関係を有する者の金銭その他の財産を管理せず、かつ、監理型育成就労に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしないことを確認し、その旨を契約書に記載すること。

六 監理型育成就労の申込みの取次ぎを受ける場合にあっては、当該取次ぎが外国の送出機関からのものであること。

七 取次送出機関又は外国の準備機関に対し、社会通念上相当と認められる程度を超える金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待の要求をし、又はその申込みの承諾をしていないこと。

八 認定育成就労計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、監理型育成就労外国人を業務に従事させないこと。

九 法第八条第五項第二号(法第八条の五第三項、第八条の六第三項及び第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する指導を行うに当たり、監理型育成就労を行わせる事業所及び監理型育成就労外国人の宿泊施設(法第十一条第二項において準用する場合にあっては、これらのうち変更しようとする事項に係るものに限る。)を実地に確認するほか、次に掲げる観点から当該指導を行うこと。この場合において、ロに掲げる観点から行う指導は、修得させようとする技能について一定の経験又は知識を有する役員又は職員に担当させること。

イ 育成就労計画が法第九条第一項各号、同条第二項各号、第九条の二各号又は第九条の三各号に掲げる基準及び出入国又は労働に関する法令に適合するものとなるようにすること。

ロ 適切かつ効果的に技能を修得させることができるものとなるようにすること。

ハ 育成就労を行わせる環境が適切に整備されることとなること。

十 監理支援を受ける監理型育成就労実施者が第十三条第二項第六号ハ(4)に規定する雇用契約の内容の説明を行う場合において、その円滑な実施を図るため必要な措置を講ずること。

十一 監理支援を行う監理型育成就労がその実施に関し第十三条第二項第六号ニに規定する場合にあっては、同号ニに規定する一時帰国に要する旅費を負担すること。

十二 監理型育成就労外国人が育成就労の終了後に帰国する場合にあっては、育成就労の終了後の帰国に要する旅費を負担するとともに、当該帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずること。

十三 その監理支援に係る監理型育成就労外国人の人権を著しく侵害する行為を行わないこと。

十四 育成就労を行わせようとする者に不正に法第八条第一項、第八条の五第一項、第八条の六第一項若しくは第十一条第一項の認定を受けさせる目的、不正に法第二十三条第一項の許可若しくは法第三十一条第二項の更新を受ける目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に入管法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可若しくは入管法第四章第一節若しくは第二節若しくは第五章第三節の二の規定による許可を受けさせる目的で、偽造され、若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、若しくは提供し、又は不正に作られた電磁的記録を人の事務処理の用に供し、若しくは行使する行為を行わないこと。

十五 その監理支援に係る監理型育成就労外国人との間で認定育成就労計画と反する内容の取決めをしないこと。

十六 法第三十七条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、機構に当該事実を報告すること。

十七 その監理支援に係る監理型育成就外国人からの相談に適切に応じるとともに、監理型育成就労実施者及び監理型育成就労外国人への助言、指導その他の必要な措置を講ずること。

十八 監理支援機関の業務の運営(監理支援費の徴収を含む。)に係る規程及び徴収する監理支援費の内訳をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表すること。

十九 監理支援機関の代表者の氏名を機構がインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することに同意していること。

二十 前各号に掲げるもののほか、監理支援を行う監理型育成就労が育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

(密接な関係を有する役員等)

第六十八条 法第三十九条第五項の主務省令で定める密接な関係を有する役員又は職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 監理支援を行う監理型育成就労実施者若しくはその役員若しくは職員又は過去五年以内にこれらの者であった者

二 前号に規定する者の配偶者又は二親等以内の親族

三 前二号に掲げるもののほか、社会生活において密接な関係を有する者であって、監理型育成就労実施者に対する監査その他の監理支援の公正が害されるおそれがあると認められるもの

2 法第三十九条第五項の主務省令で定める業務は、前項の密接な関係を有する役員又は職員が密接な関係を有する監理型育成就労実施者に係る業務であって、次に掲げるもの以外のものとする。

一 法第四十条第一項第四号に規定する個人情報の管理に係る業務

二 入国後講習の実施に係る業務

(監理支援責任者)

第六十九条 法第四十条第一項の監理支援責任者は、監理支援事業を行う事業所ごとに、監理支援機関の常勤の役員又は職員の中から、当該事業所に所属する者であって監理支援責任者の業務を適正に遂行する能力を有するものを選任しなければならない。

2 監理支援責任者は、過去三年以内に監理支援責任者に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者でなければならない。

3 監理支援事業を行う事業所において監理支援を行う監理型育成就労実施者と密接な関係を有する者として次の各号に掲げる者が当該事業所の監理支援責任者となる場合にあっては、当該監理支援責任者は当該監理型育成就労実施者に対する監理支援に関与してはならず、当該事業所には、他に当該監理型育成就労実施者に対する監理支援に関与することができる監理支援責任者を置かなければならない。

一 当該事業所において監理支援を行う監理型育成就労実施者若しくはその役員若しくは職員又は過去五年以内にこれらの者であった者

二 前号に規定する者の配偶者又は二親等以内の親族

三 前二号に掲げるもののほか、当該事業所において監理支援を行う監理型育成就労実施者と社会生活において密接な関係を有する者であって、監理支援の公正が害されるおそれがあると認められるもの

(帳簿書類)

第七十条 法第四十一条の主務省令で定める帳簿書類は、次のとおりとする。

一 監理支援を行う監理型育成就労実施者及びその監理支援に係る監理型育成就労外国人の管理簿

二 監理支援費に係る管理簿

三 監理型育成就労に係る雇用関係の成立のあっせんに係る管理簿

四 法第四十二条第一項の監査報告書

五 第六十七条第四号の規定による指導の内容を記録した書類

六 入国前講習及び入国後講習の実施状況を記録した書類

七 監理型育成就労外国人から受けた相談の内容及び当該相談への対応を記録した書類

八 第四十七条第三項各号に規定する書類

九 前各号に掲げるもののほか、監理支援を行う監理型育成就労が育成就労産業分野のうち法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める帳簿書類

2 法第四十一条の規定により前項の帳簿書類を監理支援事業を行う事業所に備えて置かなければならない期間は、監理支援を行う監理型育成就労実施者の行わせている監理型育成就労の終了日から起算して一年間とする。

(監査報告等)

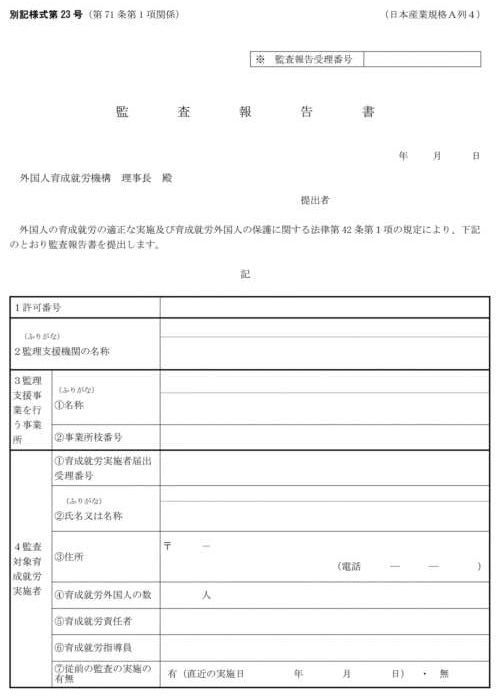

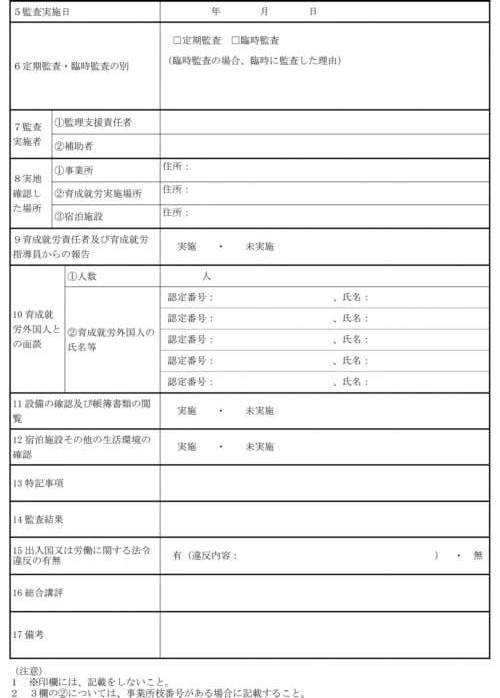

第七十一条 法第四十二条第一項の監査報告書は、別記様式第二十三号によるものとする。

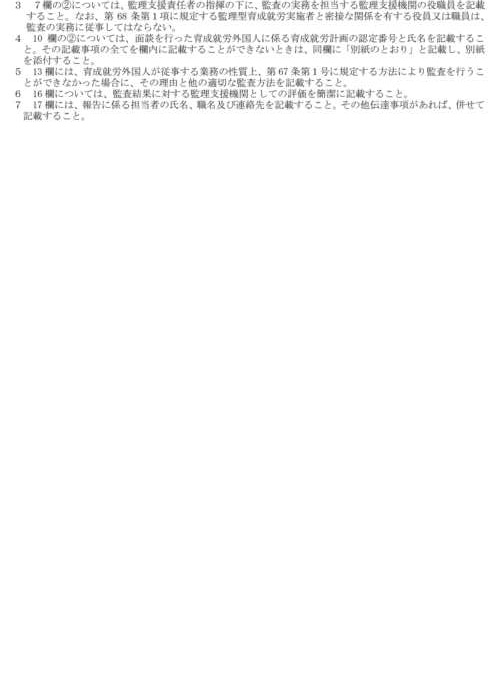

2 法第四十二条第二項の事業報告書は、育成就労事業年度ごとに、別記様式第二十四号により、監理支援事業の実施状況を記載し、翌育成就労事業年度の五月三十一日までに提出するものとする。

3 法第四十二条第二項の事業報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 直近の事業年度に係る監理支援機関の貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書

二 前条第一項第五号に掲げる書類の写し

三 報告年度における第四十七条第三項各号に規定する書類の写し

第三節 補則

(育成就労評価試験の基準等)

第七十二条 法第五十二条第二項の主務省令で定める育成就労評価試験の基準は、次のとおりとする。

一 育成就労外国人が修得した技能について公正に評価すること。

二 職員、設備、業務の実施方法その他の試験実施者の体制を、育成就労評価試験を適正かつ確実に実施するために適切なものとすること。

三 前二号に掲げるもののほか、公正な育成就労評価試験の実施のために必要な措置を講ずること。

第三章 外国人育成就労機構

第一節 役員等

(理事の任命及び解任の認可申請)

第七十三条 機構の理事長は、法第七十一条第二項又は第七十四条第二項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 任命し、又は解任しようとする理事の氏名、住所及び履歴

二 任命しようとする理事が次のいずれにも該当しないことの誓約

イ 法第七十三条又は第七十五条本文に該当すること。

ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当すること。

ハ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者に該当すること。

三 任命し、又は解任しようとする理由

(役員の兼職の承認申請)

第七十四条 役員は、法第七十五条ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容

二 兼職の期間並びに執務の場所及び方法

三 兼職を必要とする理由

第二節 評議員会

(評議員の任命及び解任の認可申請)

第七十五条 機構の理事長は、法第八十四条第一項又は第八十五条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 任命し、又は解任しようとする評議員の氏名、住所及び履歴

二 任命しようとする評議員が第七十三条第二号ロ又はハに該当しないことの誓約

三 任命し、又は解任しようとする理由

第三節 業務

(手数料を徴収しない業務)

第七十六条 法第八十七条第一項第六号の主務省令で定める業務は、同条第一項第一号ロ及びニ、第二号並びに第三号イ及びハに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務とする。

(労働条件等の明示)

第七十七条 法第八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第三項の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。

一 求人の申込みをした機構の紹介による求職者に対して法第八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容等の範囲内で従事すべき業務の内容等を特定する場合

二 前号に規定する求職者に対して法第八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容等を削除する場合

三 従事すべき業務の内容等を追加する場合

2 法第八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第三項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 前項第一号の場合において特定する従事すべき業務の内容等

二 前項第二号の場合において削除する従事すべき業務の内容等

三 前項第三号の場合において追加する従事すべき業務の内容等

3 法第八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第四項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、第三号に掲げる事項にあっては期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものに限る。以下この項において「有期労働契約」という。)に係る機構実施職業紹介(機構が、育成就労実施者又は育成就労を行わせようとする者(本邦の派遣先として労働者派遣等監理型育成就労を行わせ、又は行わせようとする者を除く。)のみを求人者とし、育成就労外国人等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における育成就労に係る雇用関係の成立をあっせんすることをいう。以下同じ。)の場合に限り、第十号に掲げる事項にあっては労働者を労働者派遣等監理型育成就労の対象となる外国人として雇用する場合に限るものとする。

一 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項(従事すべき業務の内容の変更の範囲を含む。)

二 労働契約の期間に関する事項

三 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項

四 第二十六条に規定する期間に関する事項

五 就業の場所に関する事項(就業の場所の変更の範囲を含む。)

六 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項

七 賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び労働基準法施行規則第八条各号に掲げる賃金を除く。)の額に関する事項

八 健康保険法による健康保険、厚生年金保険法による厚生年金、労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険及び雇用保険法による雇用保険の適用に関する事項

九 労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項

十 労働者を労働者派遣等監理型育成就労の対象となる外国人として雇用しようとする旨

十一 就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項

4 法第八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第四項の主務省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(以下この項及び次項において「明示事項」という。)が明らかとなる次の各号のいずれかの方法とする。ただし、機構実施職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、明示事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。

一 書面の交付の方法

二 次のいずれかの方法によることを書面被交付者(明示事項を前号に掲げる方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項において同じ。)が希望した場合における当該方法

イ ファクシミリを利用してする送信の方法

ロ 電子メール等の送信の方法(当該書面被交付者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

5 前項第二号イに掲げる方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロに掲げる方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。

6 求人者は、求職者に対して法第八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容等に関する記録を、当該明示に係る機構実施職業紹介が終了する日(当該明示に係る機構実施職業紹介が終了する日以降に当該明示に係る労働契約を締結しようとする者にあっては、当該明示に係る労働契約を締結する日)までの間保存しなければならない。

(求人等に関する情報の的確な表示)

第七十八条 法第八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の四第一項の主務省令で定める方法は、書面の交付の方法、ファクシミリを利用してする送信の方法若しくは電子メール等の送信の方法又は著作権法第二条第一項第八号に規定する放送、同項第九号の二に規定する有線放送若しくは同項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法その他これらに類する方法とする。

2 法第八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の四第一項の主務省令で定める情報は、次のとおりとする。

一 自ら又は求人者に関する情報

二 法に基づく業務の実績に関する情報

3 法第八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の四第三項の規定により、求人等に関する情報を提供するに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 当該情報の提供を依頼した者又は当該情報に自らに関する情報が含まれる者から、当該情報の提供の中止又は内容の訂正の求めがあったときは、遅滞なく、当該情報の提供の中止又は内容の訂正をすること。

二 当該情報が正確でない、又は最新でないことを確認したときは、遅滞なく、当該情報の提供を依頼した者にその内容の訂正の有無を確認し、又は当該情報の提供を中止すること。

三 次のいずれかの措置

イ 求人者又は求職者に対し、定期的に求人又は求職者に関する情報が最新かどうかを確認すること。

ロ 求人又は求職者に関する情報の時点を明らかにすること。

(求職者等の個人情報の取扱い)

第七十九条 法第八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の五第一項の規定により業務の目的を明らかにするに当たっては、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

(求人の申込みを受理しない場合)

第八十条 法第八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の六第一項第三号の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。

一 求人者が職業安定法施行令第一条第一号又は第三号に掲げる法律の規定に違反する行為(労働基準法施行規則第二十五条の二第一項並びに第三十四条の三第一項及び第二項の規定に違反する行為を含む。以下この号において「違反行為」という。)をした場合であって、法第八十七条の二第二項の規定によりみなして適用する職業安定法第五条の六第二項の規定による報告の求め(以下この項において「報告の求め」という。)により、次のいずれかに該当することが確認された場合

イ 機構実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において当該違反行為と同一の規定に違反する行為(ロにおいて「同一違反行為」という。)をしたことがある場合その他当該違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがある場合に限る。)。

ロ 当該違反行為に係る事件について刑事訴訟法第二百三条第一項(同法第二百十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)若しくは第二百四十六条の規定による送致又は同法第二百四十二条の規定による送付(以下このロにおいて「送致等」という。)が行われ、その旨の公表が行われた場合であって、次のいずれかに該当すること。

(1) 当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において同一違反行為をしたことがある場合であって、当該違反行為の是正が行われた日から当該送致等の日までの期間((2)において「経過期間」という。)が六月を超えるときに限る。)であって、機構実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して六月を経過していないこと。

(2) 当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において同一違反行為をしたことがある場合であって、経過期間が六月を超えないときに限る。)であって、機構実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して一年から経過期間を減じた期間が経過していないこと。

(3) 当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において同一違反行為をしたことがある場合を除く。)又は当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われていない場合であって、機構実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して一年を経過していないこと、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月が経過していないこと。

二 求人者が職業安定法施行令第一条第二号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、法第八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第四十八条の三第三項の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

イ 機構実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと。

ロ 当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為(以下このロにおいて「同一違反行為」という。)を行った場合であって、機構実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該同一違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。

三 求人者が職業安定法施行令第一条第四号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十三条第二項の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

イ 機構実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと。

ロ 当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為(以下このロにおいて「同一違反行為」という。)を行った場合であって、機構実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該同一違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。

四 求人者が職業安定法施行令第一条第五号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第三十条の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

イ 機構実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと。

ロ 当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為(以下このロにおいて「同一違反行為」という。)を行った場合であって、機構実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該同一違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。

五 求人者が職業安定法施行令第一条第六号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十六条の二の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

イ 機構実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと。

ロ 当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為(以下このロにおいて「同一違反行為」という。)を行った場合であって、機構実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該同一違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。

2 機構が、法第八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の六第一項ただし書の規定により機構実施職業紹介に関する求人の申込みを受理しないときは、求人者に対し、その理由を説明しなければならない。

(取扱職種の範囲等の明示等)

第八十一条 法第八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十三条第四項において準用する同法第三十二条の十三の主務省令で定める事項は、求人者の情報(機構実施職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項とする。

2 法第八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十三条第四項において準用する同法第三十二条の十三の規定による明示は、機構実施職業紹介に関する求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、次の各号のいずれかの方法により行わなければならない。ただし、機構実施職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示すべき事項(次項において「明示事項」という。)をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。

一 書面の交付の方法

二 次のいずれかの方法によることを書面被交付者(明示事項を前号に掲げる方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項において同じ。)が希望した場合における当該方法

イ ファクシミリを利用してする送信の方法

ロ 電子メール等の送信の方法(当該書面被交付者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

3 前項第二号イに掲げる方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロに掲げる方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。

(秘密を守る義務等)

第八十二条 法第八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五十一条第二項の主務省令で定める者は、法人である雇用主とする。

(申込みを受理しない場合)

第八十三条 法第八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する船員職業安定法第四十二条第一項において準用する同法第十五条第一項第三号の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。

一 求人者が船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号)第一条第一号、第二号又は第四号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をした場合であって、法第八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する船員職業安定法第四十二条第一項において準用する同法第十五条第二項の規定による報告の求め(以下この項において「報告の求め」という。)により、次のいずれかに該当することが確認された場合

イ 機構実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において当該違反行為と同一の規定に違反する行為(ロにおいて「同一違反行為」という。)をしたことがある場合その他当該違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがある場合に限る。)。

ロ 当該違反行為に係る事件について刑事訴訟法第二百三条第一項(同法第二百十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)若しくは第二百四十六条の規定による送致又は同法第二百四十二条の規定による送付(以下このロにおいて「送致等」という。)が行われ、その旨の公表が行われた場合であって、次のいずれかに該当すること。

(1) 当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において同一違反行為をしたことがある場合であって、当該違反行為の是正が行われた日から当該送致等の日までの期間((2)において「経過期間」という。)が六月を超えるときに限る。)であって、機構実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して六月を経過していないこと。

(2) 当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において同一違反行為をしたことがある場合であって、経過期間が六月を超えないときに限る。)であって、機構実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して一年から経過期間を減じた期間が経過していないこと。

(3) 当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において同一違反行為をしたことがある場合を除く。)又は当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われていない場合であって、機構実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して一年を経過していないこと、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月が経過していないこと。

二 求人者が船員職業安定法施行令第一条第三号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、法第八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する船員職業安定法第九十八条第三項の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

イ 機構実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと。

ロ 当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為(以下このロにおいて「同一違反行為」という。)を行った場合であって、機構実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該同一違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。

三 求人者が船員職業安定法施行令第一条第五号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十三条第二項の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

イ 機構実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと。

ロ 当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為(以下このロにおいて「同一違反行為」という。)を行った場合であって、機構実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該同一違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。

四 求人者が船員職業安定法施行令第一条第六号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第三十条の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

イ 機構実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと。

ロ 当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為(以下このロにおいて「同一違反行為」という。)を行った場合であって、機構実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該同一違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。

五 求人者が船員職業安定法施行令第一条第七号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十六条の二の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

イ 機構実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと。

ロ 当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為(以下このロにおいて「同一違反行為」という。)を行った場合であって、機構実施職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該同一違反行為の是正が行われていないこと又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないことその他当該同一違反行為が求職者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。

2 機構が、法第八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する船員職業安定法第四十二条第一項において準用する同法第十五条第一項ただし書の規定により機構実施職業紹介に関する求人又は求職の申込みを受理しないときは、求人者又は求職者に対し、その理由を説明しなければならない。

(労働条件等の明示)

第八十四条 法第八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する船員職業安定法第四十二条第一項において準用する同法第十六条第二項の主務省令で定めるときは、次のとおりとする。

一 求人の申込みをした機構の紹介による求職者に対して法第八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する船員職業安定法第四十二条第一項において準用する同法第十六条第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容等の範囲内で従事すべき業務の内容等を特定する場合

二 前号に規定する求職者に対して法第八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する船員職業安定法第四十二条第一項において準用する同法第十六条第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容等を削除する場合

三 従事すべき業務の内容等を追加する場合

2 法第八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する船員職業安定法第四十二条第一項において準用する同法第十六条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 前項第一号の場合において特定する従事すべき業務の内容等

二 前項第二号の場合において削除する従事すべき業務の内容等

三 前項第三号の場合において追加する従事すべき業務の内容等

3 法第八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する船員職業安定法第四十二条第一項において準用する同法第十六条第三項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、第八号に掲げる事項にあっては求職者を労働者派遣等監理型育成就労の対象となる外国人として雇用する場合に限るものとする。

一 賃金(船員法(昭和二十二年法律第百号)第五十三条第二項に規定する報酬に限る。)の額に関する事項

二 基準労働期間、労働時間、休息時間及び休日に関する事項

三 求職者が従事すべき業務の内容に関する事項

四 雇用期間に関する事項

五 第二十六条に規定する期間に関する事項

六 求職者が乗り組むべき船舶に関する事項

七 健康保険法による健康保険、厚生年金保険法による厚生年金、労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険、雇用保険法による雇用保険及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による船員保険の適用に関する事項

八 求職者を労働者派遣等監理型育成就労の対象となる外国人として雇用しようとする旨

4 法第八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する船員職業安定法第四十二条第一項において準用する同法第十六条第三項の主務省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(以下この項及び次項において「明示事項」という。)が明らかとなる次の各号のいずれかの方法とする。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめこれらの方法によることができない場合において、これらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。

一 書面の交付の方法

二 電子情報処理組織(書面交付者(明示事項を前号に掲げる方法により明示する場合において、書面の交付を行うべき者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機と、書面被交付者(明示事項を前号に掲げる方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち、書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(書面被交付者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る。)によることを書面被交付者が希望した場合における当該方法

5 前項第二号に掲げる方法により行われた明示事項の明示は、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該書面被交付者に到達したものとみなす。

(秘密の厳守)

第八十五条 法第八十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する船員職業安定法第百四条の主務省令で定める者は、法人である船舶所有者とする。

(業務の委託の認可申請)

第八十六条 機構は、法第八十八条第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 委託しようとする相手方の氏名又は名称及び住所

二 委託しようとする業務の内容

三 委託することを必要とする理由

四 委託の条件

(業務方法書の変更の認可申請)

第八十七条 機構は、法第八十九条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項及び当該変更の内容

二 変更を必要とする理由

三 その他参考となるべき事項

(業務方法書の記載事項)

第八十八条 法第八十九条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 法第八十七条第一項第一号に規定する育成就労に関し行う業務に関する事項

二 法第八十七条第一項第二号に規定する育成就労外国人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)に関する事項

三 法第八十七条第一項第三号に規定する育成就労外国人等が育成就労の対象となること又は育成就労を継続することに資する業務に関する事項

四 法第八十七条第一項第四号に規定する調査及び研究に関する事項

五 法第八十七条第二項に規定する入管法第六十九条の二の二に規定する業務に関する事項

六 その他機構の業務の執行に関して必要な事項

第四節 補則

(検査職員の身分証明書)

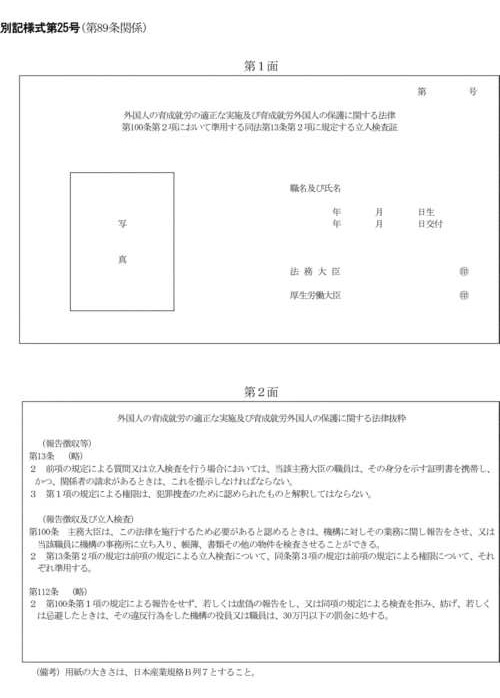

第八十九条 法第百条第二項において準用する法第十三条第二項の身分を示す証明書は、別記様式第二十五号によるものとする。

(定款の変更の認可申請)

第九十条 機構は、法第百一条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項及び当該変更の内容

二 変更を必要とする理由

三 その他参考となるべき事項

第四章 雑則

(手数料の納付方法等)

第九十一条 法第二十三条第七項又は第三十一条第四項に規定する手数料は、申請書にその申請に係る手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納付しなければならない。

2 法第八条第六項(法第八条の五第三項、第八条の六第三項及び第十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第五項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する手数料は、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。

3 前二項の規定により納付した手数料は、返還しない。

(権限の委任)

第九十二条 法第百四条第六項の規定により、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令第百三十六号)第六条各号に掲げる出入国在留管理庁長官に委任された権限は、育成就労実施者等(法第十三条第一項に規定する育成就労実施者等をいう。以下この条において同じ。)又は監理支援機関等(法第十三条第一項に規定する監理支援機関等をいう。以下この条において同じ。)に係る事業所その他育成就労に関係のある場所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に委任する。ただし、法第百四条第五項の規定により法務大臣の権限を委任された出入国在留管理庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

2 法第百四条第六項の規定により、法第十五条第一項に規定する出入国在留管理庁長官の権限は、育成就労実施者等又は監理支援機関等に係る事業所その他育成就労に関係のある場所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に委任する。ただし、出入国在留管理庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

3 法第百四条第六項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、育成就労実施者等又は監理支援機関等に係る事業所その他育成就労に関係のある場所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

一 法第十三条第一項の規定による報告徴収等

二 法第十五条第一項の規定による命令

三 法第三十五条第一項の規定による報告徴収等

四 法第三十六条第一項の規定による命令

五 法第三十七条第二項の規定による命令

(機構による公共職業安定所等への情報提供)

第九十三条 法第百六条第四項の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行う。

一 法第八条の五第一項又は第八条の六第一項の認定の申請をする者の候補となるべき育成就労実施者に関する事項

二 前号の育成就労実施者に対して監理支援を行う監理支援機関に関する事項

三 前二号に掲げるもののほか、機構が保有する情報であって、公共職業安定所又は地方運輸局の業務の実施に必要なものに関する事項

(提出書類等の言語)

第九十四条 法又はこれに基づく命令の規定により法務大臣及び厚生労働大臣若しくは出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣又は機構に提出する資料が外国語により作成されているときは、その資料に日本語の翻訳文を添付しなければならない。

2 法又はこれに基づく命令の規定により法務大臣及び厚生労働大臣若しくは出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣若しくは機構に提出し、又は事業所に備えて置く日本語の書類に、育成就労外国人等の署名を求める場合には、育成就労外国人等が十分に理解できる言語も併記の上、署名を求めなければならない。

(添付書類の省略)

第九十五条 法又はこれに基づく命令の規定により同時に二以上の申請書その他の書類を提出する場合において、各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書その他の書類にこれを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載して、一の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。

2 前項に規定する場合のほか、法務大臣、出入国在留管理庁長官若しくは厚生労働大臣又は機構は、特に必要がないと認めるときは、この省令の規定により申請書その他の書類に添付することとされている書類の添付を省略させることができる。

附則

(施行期日)

第一条 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和七年政令第 号)の公布の日から施行する。

(監理団体による雇用関係の成立のあっせんに関する経過措置)

第二条 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第十四条第一項の規定により監理団体(改正法第二条の規定による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第二条第十項に規定する監理団体をいう。以下同じ。)が行う事業について、同令第十四条第二項の規定により準用される技能実習法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用される職業安定法第五条の三の規定による労働条件等の明示については、この省令による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「技能実習法施行規則」という。)第三十二条の規定にかかわらず、第四十八条の規定の例による。この場合において、同条中「法第二十七条第二項」とあるのは「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和七年政令第 号)第十四条第二項の規定により準用する外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二十七条第二項」と、同条第一項第一号中「監理支援機関」とあるのは「監理団体」と、同条第三項中「育成就労職業紹介(監理支援機関の監理支援を受ける監理型育成就労実施者等(監理型育成就労実施者又は監理型

育成就労を行わせようとする者をいい、本邦の派遣先として労働者派遣等監理型育成就労を行わせ、又は行わせようとする者を除く。以下同じ。)のみを求人者とし、当該監理支援機関の監理支援に係る監理型育成就労外国人等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における育成就労に係る雇用関係の成立をあっせんすることをいう。以下同じ。)」とあり、並びに同条第四項及び第六項中「育成就労職業紹介」とあるのは「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第十四条第一項に規定するあっせん」とする。

(育成就労の内容の基準に関する経過措置)

第三条 育成就労外国人が登録日本語教員(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律第十八条第一項の登録日本語教員をいう。以下同じ。)が実施する授業(育成就労外国人が本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語能力を一定程度修得するために行うものであって、同時に授業を行う生徒の数が二十人以下であるものであることその他日本語教育の適正かつ確実な実施のために適当と認められる方法により行うものに限る。)により履修した授業科目(入国後講習及び過去六月以内に本邦外において当該授業により履修した授業科目を含む。)が百時間以上である場合は、当分の間、第十三条第二項第七号の規定の適用については、同号ヘに該当するものとみなす。

2 育成就労外国人が登録日本語教員が実施する授業(育成就労外国人が日本語の能力に係る育成就労の目標を達成するために行うものであって、同時に授業を行う生徒の数が二十人以下であるものであることその他日本語教育の適正かつ確実な実施のために適当と認められる方法により行うものに限る。)により履修した授業科目(入国後講習及び過去六月以内において当該授業により履修した授業科目を含む。)が百時間以上である場合は、当分の間、育成就労計画は、第十三条第二項第八号の規定に適合するものとみなす。

(育成就労責任者に対する講習等に関する経過措置)

第四条 第十五条第一項の規定の適用については、当分の間、同項第二号及び第三号中「告示で定めるもの」とあるのは「相当と認める講習」とする。

2 第十六条の規定の適用については、当分の間、技能実習法施行規則第十三条に規定する講習を修了した者は、第十六条第一号に規定する講習を修了した者とみなす。

3 第十七条及び第四十七条第二項の規定の適用については、当分の間、技能実習法施行規則第三十条第五項第一号に規定する講習を修了した者は、第十七条第一号イ及び第四十七条第二項第一号に規定する講習を修了した者とみなす。

4 第六十九条第二項の規定の適用については、当分の間、技能実習法規則第五十三条第二項に規定する講習を修了した者は、第六十九条第二項に規定する講習を修了した者とみなす。

(第四十七条第二項第三号イの規定の適用除外)

第五条 第四十七条第二項第三号イの規定は、施行日前に監理団体の非常勤の指定外部役員(技能実習法施行規則第二十六条第三号に規定する指定外部役員をいう。)であった者(監理事業(技能実習法第二条第十項に規定する監理事業をいう。)に関する業務(技能実習法施行規則第三十条第二項に規定する確認を除く。)に従事していなかった者に限る。)については、適用しない。

(育成就労外国人の数に係る経過措置)

第六条 改正法附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習(技能実習法施行規則第一条第三号に規定する第三号技能実習を除く。)を行っている者の数は、第十九条第一項から第三項までに定める育成就労外国人の数とみなす。

2 第十九条の規定の適用に当たっては、申請者の常勤の職員には、改正法附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習を行っている者は含まないものとする。