次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一四六)

2024年10月31日

厚生労働省令 第百四十六号

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十二号)の施行に伴い、並びに次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十二条第三項から第六項まで、第十三条、第十五条の二及び第十五条の三第二項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

令和六年十月三十一日

次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令

第一条 次世代育成支援対策推進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第百二十二号)の一部を次のように改正する。

次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後 |

改正前 |

|---|---|

(職業生活と子育ての両立に関する状況の把握等) |

|

第一条の二 法第十二条第一項に規定する一般事業主が、一般事業主行動計画(同項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)を策定し、又は変更しようとするときは、直近の事業年度における労働者の職業生活と家庭生活との両立に関する状況に関し、次の各号に掲げる事項を把握しなければならない。 |

(新設) |

一 その雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二条第一号に規定する育児休業及び育児・介護休業法第二十三条第二項又は第二十四条第一項の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。以下同じ。)をしたものの数の割合又はその雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する一般事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等及び育児・介護休業法第十六条の二第一項に規定する子の看護等休暇(以下「子の看護等休暇」という。)を除く。以下「育児目的休暇制度」という。)を利用したものの数の合計数の割合 |

|

二 その雇用する労働者(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条第一項に規定する短時間労働者を除く。第四条第一項第一号ト(1)(ⅰ)、同項第三号ハ(1)及び第五条の四第三号において同じ。)一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数等の労働時間(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者にあっては、同項第三号に規定する健康管理時間)の状況 |

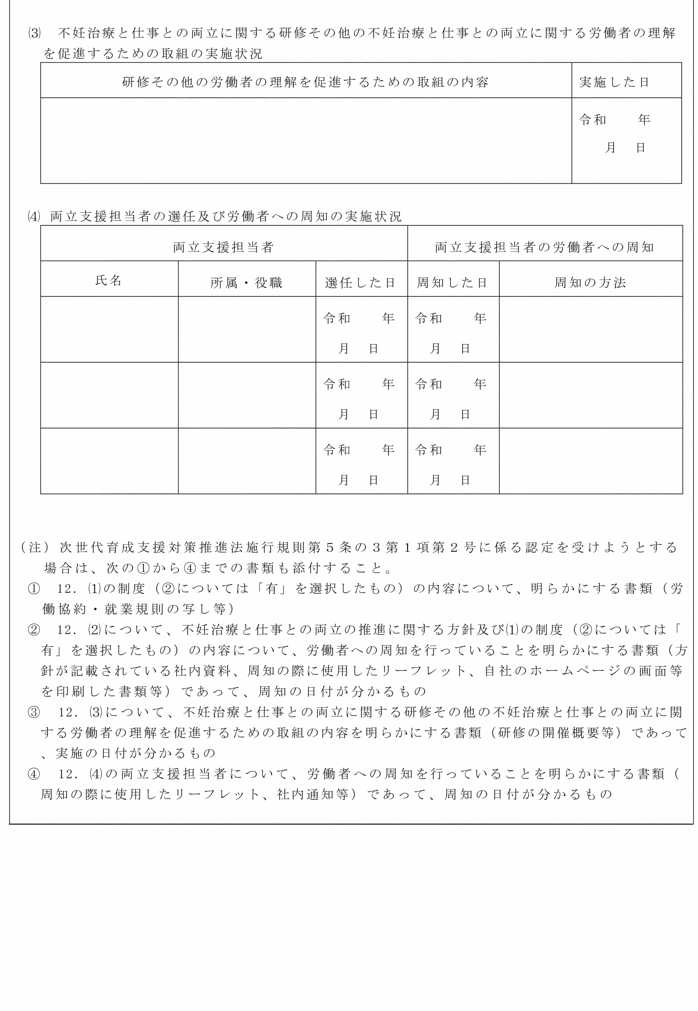

|

2 一般事業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、前項で把握した事項について、法第七条第一項に規定する行動計画策定指針(第四条第一項第一号イにおいて「行動計画策定指針」という。)を踏まえ、適切な方法により分析しなければならない。 |

|

(法第十二条第二項第二号の目標) |

|

第一条の三 法第十二条第一項に規定する一般事業主は、同条第二項第二号の目標を同条第三項の規定により定めるに当たっては、前条第一項各号に掲げる事項に係る数値を用いて、それぞれ定量的に定めなければならない。 |

(新設) |

(法第十二条第四項の公表の方法) |

(法第十二条第三項の公表の方法) |

第一条の四 法第十二条第四項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法によるものとする。 |

第一条の二 法第十二条第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法によるものとする。 |

(法第十二条第五項の届出) |

(法第十二条第四項の届出) |

第二条 第一条の規定は、法第十二条第五項の届出を行う一般事業主について準用する。 |

第二条 第一条の規定は、法第十二条第四項の届出を行う一般事業主について準用する。 |

(準用) |

(法第十二条第五項の公表の方法) |

第二条の二 第一条の二の規定は法第十二条第五項の規定により一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする一般事業主について、第一条の四の規定は法第十二条第六項において準用する同条第四項の規定による公表を行う一般事業主について、それぞれ準用する。 |

第二条の二 第一条の二の規定は、法第十二条第五項の公表を行う一般事業主について準用する。 |

(法第十三条の厚生労働省令で定める基準等) |

(法第十三条の厚生労働省令で定める基準等) |

第四条 法第十三条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 |

第四条 法第十三条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 |

一 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 |

一 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 |

イ 雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと。 |

イ 雇用環境の整備に関し、法第七条第一項の行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画(法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)を策定したこと。 |

ロ~ニ (略) |

ロ~ニ (略) |

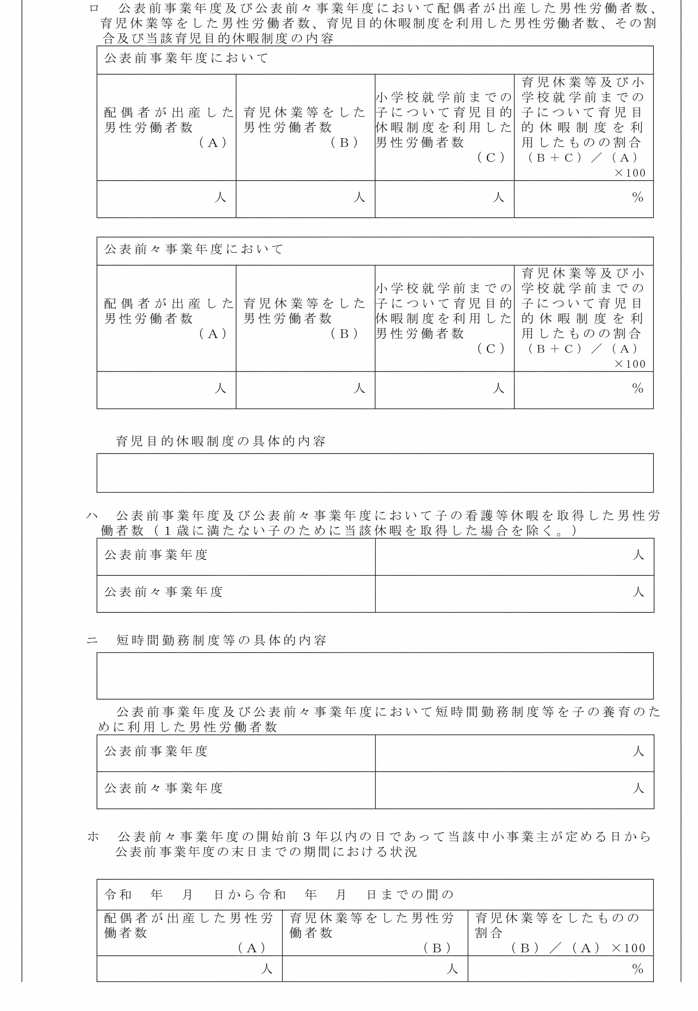

ホ その雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数の割合(以下「育児休業等をした男性労働者の割合」という。)が百分の三十以上であり、当該育児休業等をした男性労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していること又はその雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数及び育児目的休暇制度を利用したものの数の合計数の割合が百分の五十以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していること、かつ、当該育児休業等をしたものの数が一人以上であること。ただし、当該計画期間において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたもの又は小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものがいない中小事業主(一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものをいう。以下同じ。)にあっては、次のいずれかに該当し、かつ、これらの規定に該当する男性労働者の数((3)に該当する場合にあっては、育児休業等をした男性労働者の割合)を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば足りること。 |

ホ その雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二条第一号に規定する育児休業及び育児・介護休業法第二十三条第二項又は第二十四条第一項の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。以下同じ。)をしたものの数の割合(以下「育児休業等をした男性労働者の割合」という。)が百分の十以上であり、当該育児休業等をした男性労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していること又はその雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する一般事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等及び育児・介護休業法第十六条の二第一項に規定する子の看護休暇(以下「子の看護休暇」という。)を除く。以下「育児目的休暇制度」という。)を利用したものの数の合計数の割合が百分の二十以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していること、かつ、当該育児休業等をしたものの数が一人以上であること。ただし、当該計画期間において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたもの又は小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものがいない中小事業主(一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものをいう。以下同じ。)にあっては、次のいずれかに該当し、かつ、これらの規定に該当する男性労働者の数((3)に該当する場合にあっては、育児休業等をした男性労働者の割合)を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば足りること。 |

(1) 当該計画期間において、その雇用する男性労働者のうち子の看護等休暇を取得したものがいること(一歳に満たない子のために子の看護等休暇を取得した場合を除く。)。 |

(1) 当該計画期間において、その雇用する男性労働者のうち子の看護休暇を取得したものがいること(一歳に満たない子のために子の看護休暇を取得した場合を除く。)。 |

(2) (略) |

(2) (略) |

(3) 当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該計画期間において、育児休業等をした男性労働者の割合が百分の三十以上であること。 |

(3) 当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該計画期間において、育児休業等をした男性労働者の割合が百分の十以上であること。 |

(4) (略) |

(4) (略) |

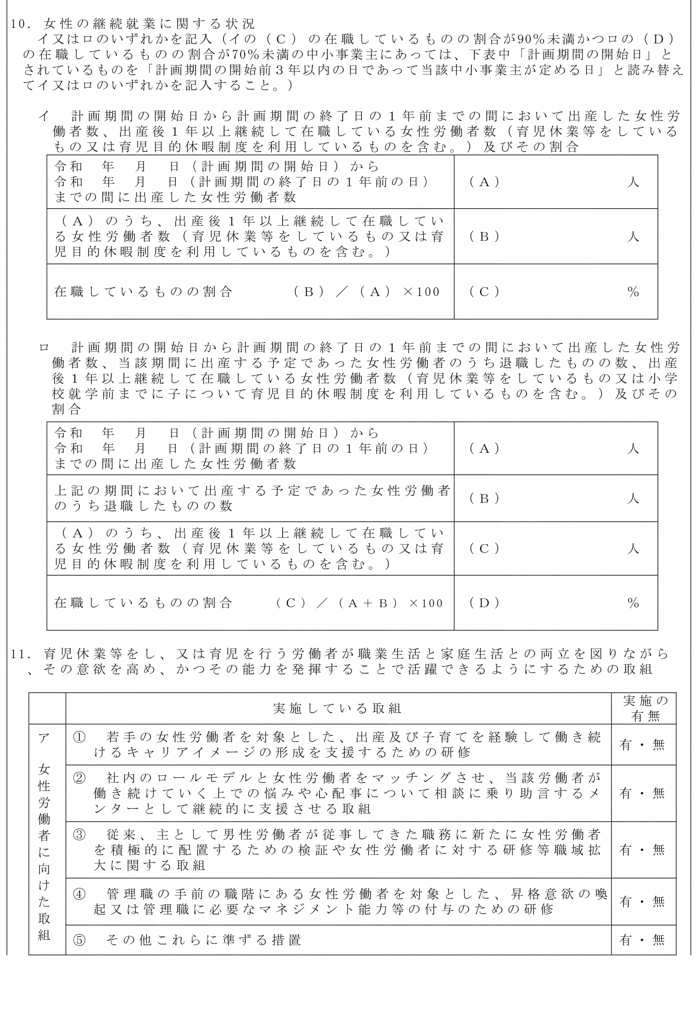

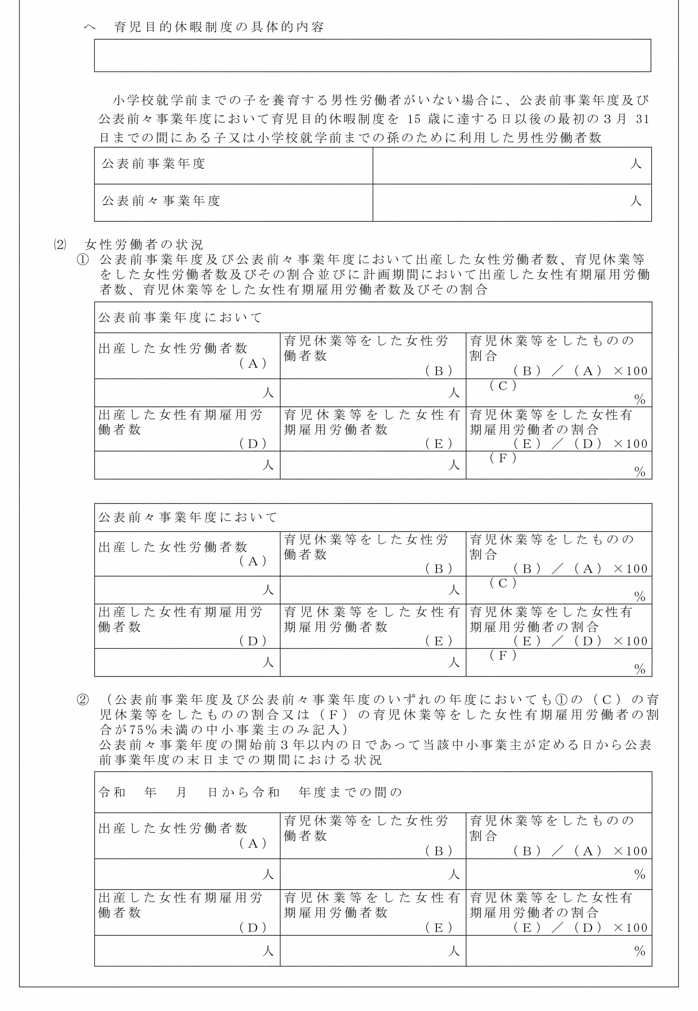

ヘ その雇用する女性労働者であって計画期間において出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数の割合(以下このヘにおいて「育児休業等をしたものの割合」という。)及びその雇用する女性労働者のうち期間を定めて雇用される者であって計画期間において出産したものの数に対するその雇用する女性労働者のうち期間を定めて雇用される者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数の割合(以下このヘにおいて「育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合」という。)が百分の七十五以上であり、当該育児休業等をしたものの割合及び育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していること。ただし、計画期間において育児休業等をしたものの割合又は育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合が百分の七十五未満である中小事業主にあっては、当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該育児休業等をしたものの割合又は育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合が百分の七十五以上であり、当該育児休業等をしたものの割合又は育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば足りること。 |

ヘ その雇用する女性労働者であって計画期間において出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数の割合(以下このヘにおいて「育児休業等をしたものの割合」という。)が百分の七十五以上であり、当該育児休業等をしたものの割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していること。ただし、計画期間において育児休業等をしたものの割合が百分の七十五未満である中小事業主にあっては、当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における育児休業等をしたものの割合が百分の七十五以上であり、当該育児休業等をしたものの割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば足りること。 |

(削る) |

ト その雇用する三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、育児・介護休業法第二十四条第一項第三号の規定により、育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置に準じて講ずるよう努めなければならないものとされている必要な措置を講じていること。 |

ト 次のいずれにも該当すること。 |

チ 次のいずれにも該当すること。 |

(1) 次のいずれにも該当すること。 |

(1) 次のいずれにも該当すること。 |

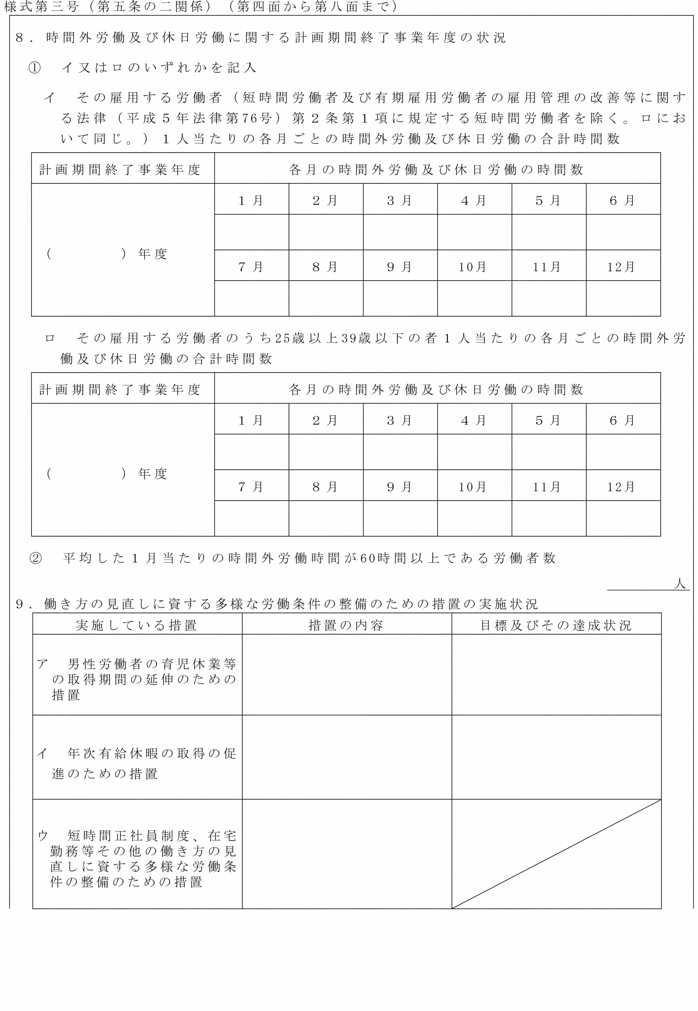

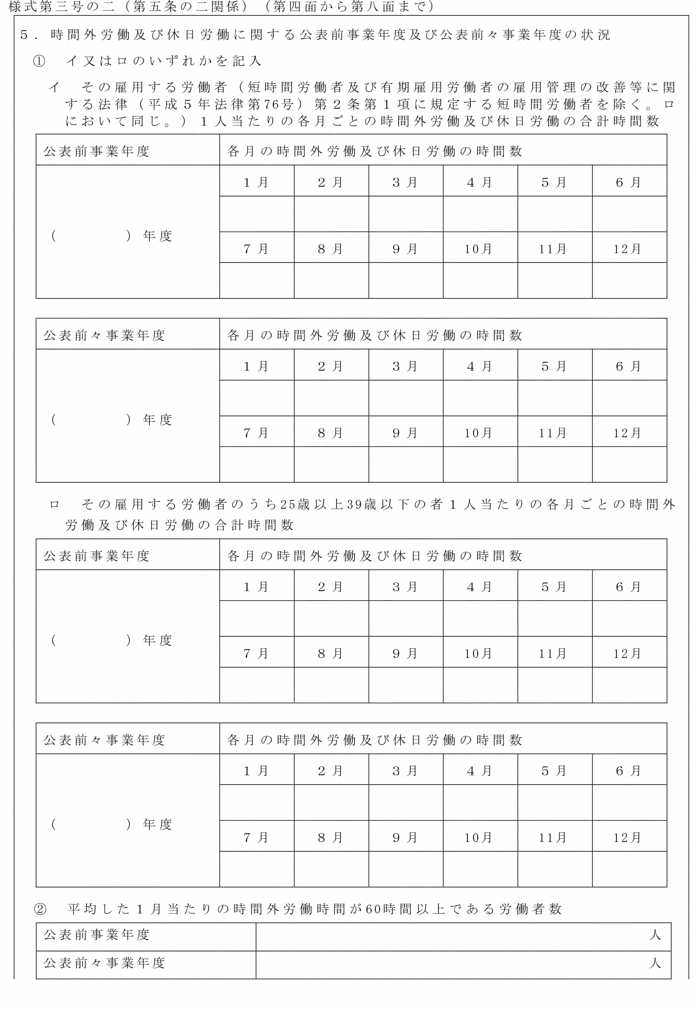

(ⅰ) その雇用する労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数が計画期間の終了日の属する事業年度(以下この(1)において「計画期間終了事業年度」という。)に属する各月ごとに全て三十時間未満であること又はその雇用する労働者のうち二十五歳以上三十九歳以下の者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数が計画期間終了事業年度に属する各月ごとに全て四十五時間未満であること。 |

(ⅰ) その雇用する労働者(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条第一項に規定する短時間労働者を除く。第五条の四第四号において同じ。)一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数が、計画期間の終了日の属する事業年度((ⅱ)において「計画期間終了事業年度」という。)に属する各月ごとに全て四十五時間未満であること。 |

(ⅱ) (略) |

(ⅱ) (略) |

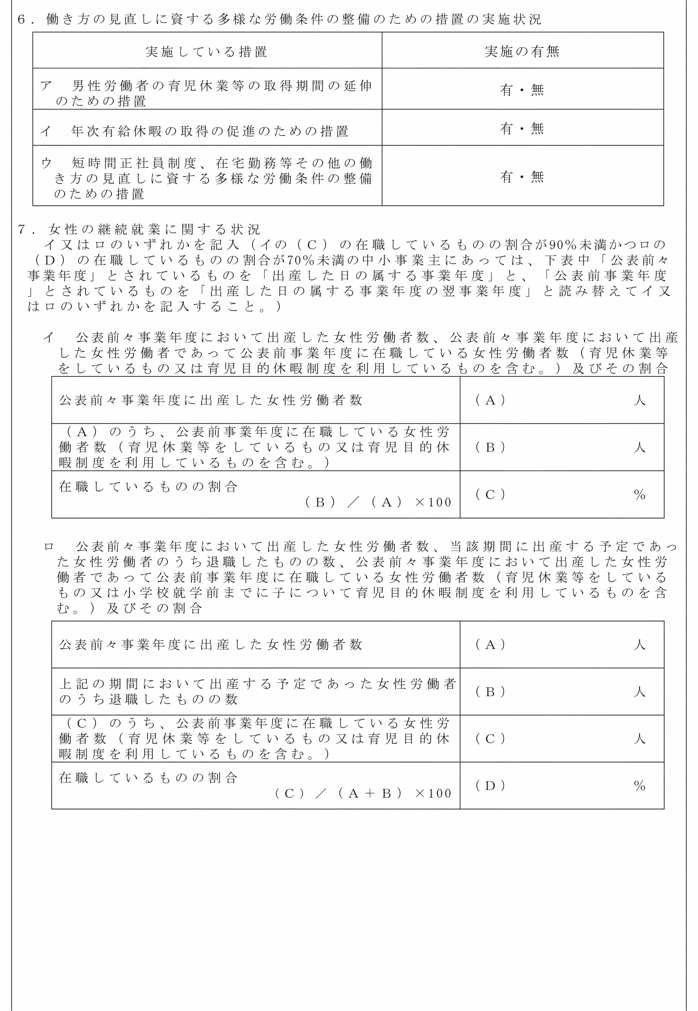

(2) 男性労働者の育児休業等の取得期間の延伸、労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇(以下「年次有給休暇」という。)の取得の促進又は短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であって、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいう。第五条の三第一項第一号ハ(3)において同じ。)の活用、在宅勤務等(情報通信技術を活用した勤務を含む。次号ロ(1)(ⅵ)及び同項第一号ハ(3)において同じ。)その他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置について成果に関する具体的な目標を定めて講じていること。 |

(2) 所定外労働の削減、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定による年次有給休暇(以下「年次有給休暇」という。)の取得の促進、短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であって、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいう。第五条の三第一項第一号ハ(3)において同じ。)の活用に関する措置、在宅勤務、情報通信技術を活用した勤務その他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置について成果に関する具体的な目標を定めて講じていること。 |

チ (略) |

リ (略) |

二 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 |

二 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 |

イ 前号イからチまでのいずれにも該当すること。 |

イ 前号イからリまでのいずれにも該当すること。 |

ロ 次のいずれにも該当すること。 |

ロ 次のいずれにも該当すること。 |

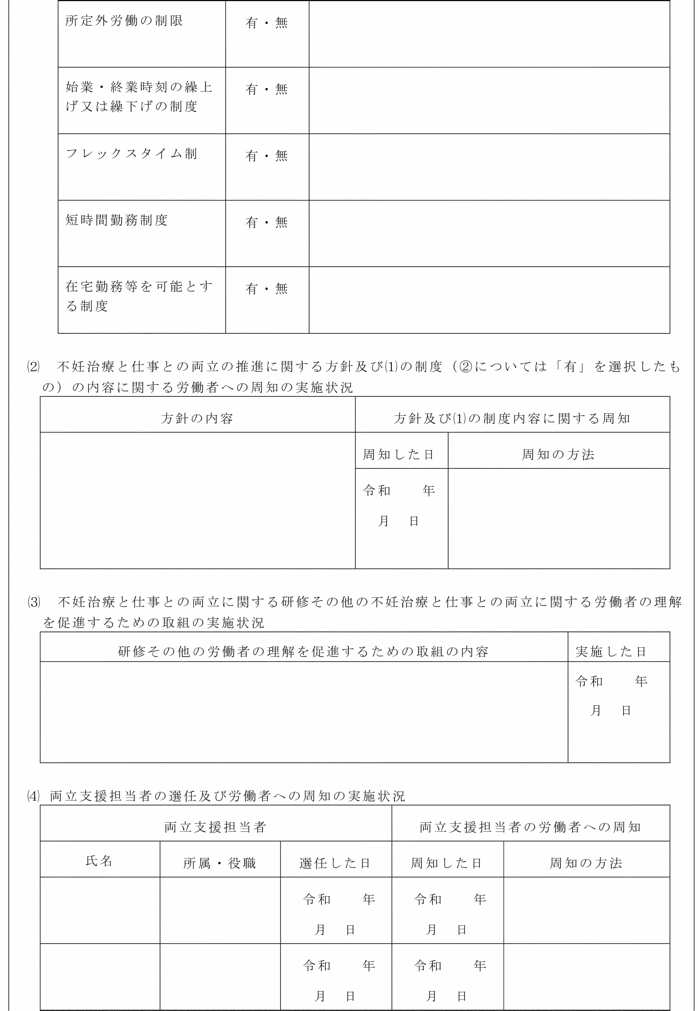

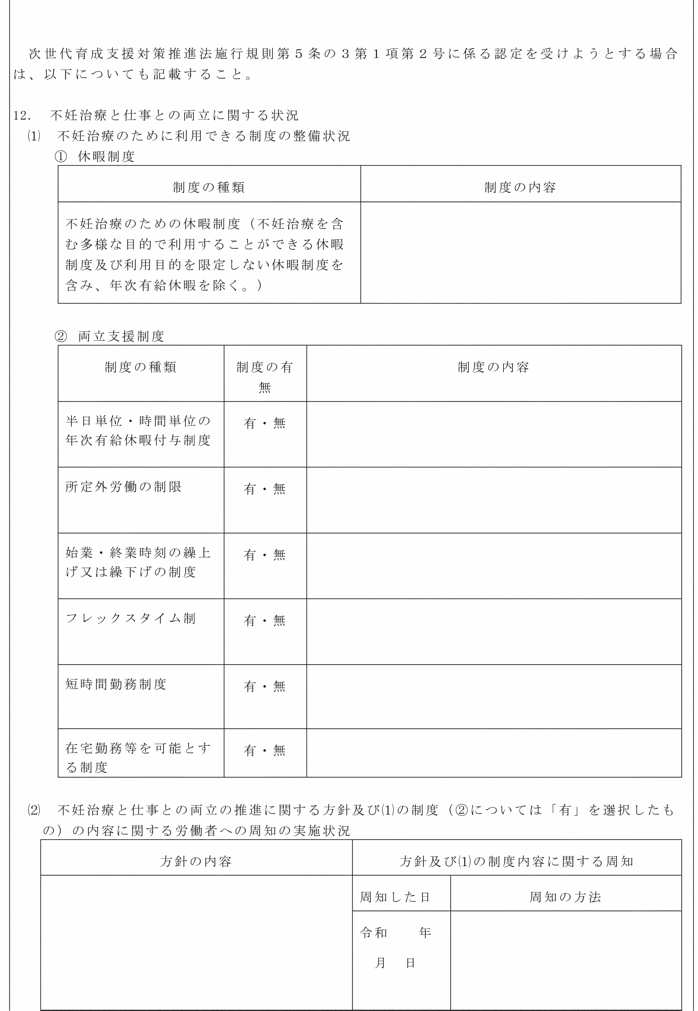

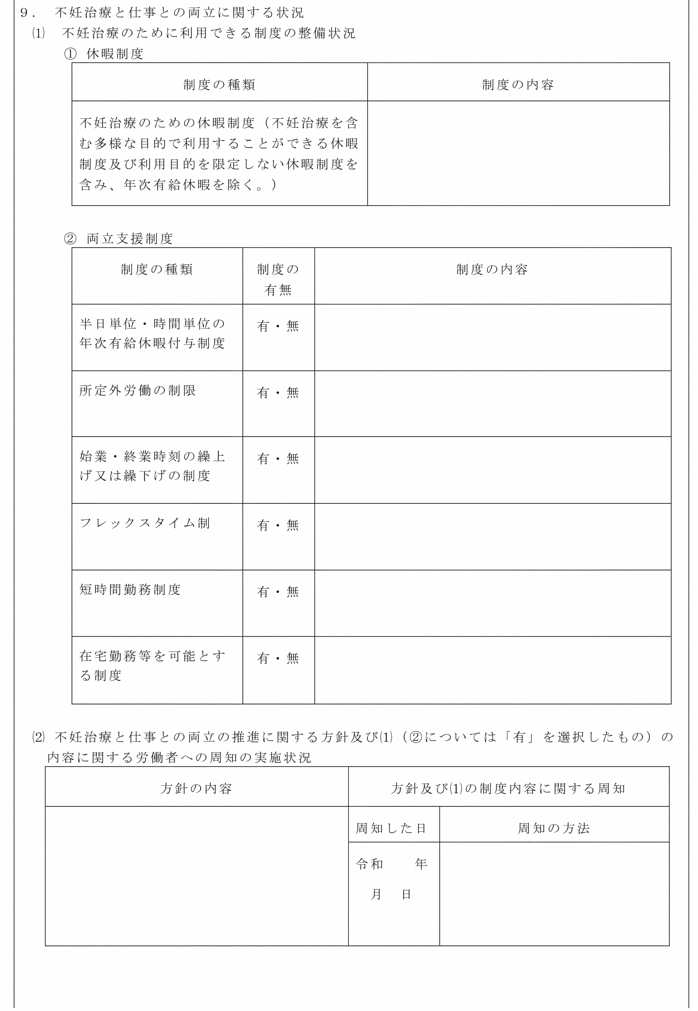

(1) 不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く。第五条の四第八号において同じ。)及び不妊治療のために利用することができる次のいずれかの制度を設けていること。 |

(1) 不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く。第五条の四第九号において同じ。)及び不妊治療のために利用することができる次のいずれかの制度を設けていること。 |

(ⅰ)~(ⅴ) (略) |

(ⅰ)~(ⅴ) (略) |

(ⅵ) 在宅勤務等を可能とする制度 |

(ⅵ) 在宅勤務又は情報通信技術を活用した勤務を可能とする制度 |

(2)~(4) (略) |

(2)~(4) (略) |

三 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 |

三 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 |

イ 第一号イからニまで、ヘ、ト(2)及びチのいずれにも該当すること。この場合において、第一号ヘ中「であり、当該育児休業等をしたものの割合及び育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表している」とあるのは「である」と、「であり、当該育児休業等をしたものの割合又は育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば」とあるのは「であれば」と読み替えるものとする。 |

イ 第一号イからニまで及び同号ヘからリまでのいずれにも該当すること。この場合において、第一号ヘ中「であり、当該育児休業等をしたものの割合を厚生労働省のウェブサイトに公表している」とあるのは「である」と、「であり、当該育児休業等をしたものの割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば」とあるのは「であれば」と読み替えるものとする。 |

ロ 中小事業主(計画期間において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたもの又は小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものがいない者に限る。以下このロにおいて同じ。)を除く一般事業主にあっては(1)又は(2)のいずれかに該当し、中小事業主にあっては次のいずれかに該当すること。 |

ロ 中小事業主(計画期間において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたもの又は小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものがいない者に限る。以下このロにおいて同じ。)を除く一般事業主にあっては(1)又は(2)のいずれかに該当し、中小事業主にあっては次のいずれかに該当すること。 |

(1) 育児休業等をした男性労働者の割合が百分の十以上であること。 |

(1) 育児休業等をした男性労働者の割合が百分の七以上であること。 |

(2) その雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものの数の合計数の割合が百分の二十以上であり、かつ、当該育児休業等をしたものの数が一人以上であること。 |

(2) その雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものの数の合計数の割合が百分の十五以上であり、かつ、当該育児休業等をしたものの数が一人以上であること。 |

(3) 次のいずれかに該当すること。 |

(3) 次のいずれかに該当すること。 |

(ⅰ) (略) |

(ⅰ) (略) |

(ⅱ) 当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該計画期間において、育児休業等をした男性労働者の割合が百分の十以上であること。 |

(ⅱ) 当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該計画期間において、育児休業等をした男性労働者の割合が百分の七以上であること。 |

ハ 次のいずれにも該当すること。 |

(新設) |

(1) その雇用する労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数が計画期間の終了日の属する事業年度(以下このハにおいて「計画期間終了事業年度」という。)に属する各月ごとに全て四十五時間未満であること。 |

|

(2) 計画期間終了事業年度において、その雇用する労働者であって、平均した一月当たりの時間外労働時間が六十時間以上であるものがいないこと。 |

|

四 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 |

四 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 |

イ 前号イからハまでのいずれにも該当すること。 |

イ 前号イ及びロのいずれにも該当すること。 |

ロ (略) |

ロ (略) |

2 (略) |

2 (略) |

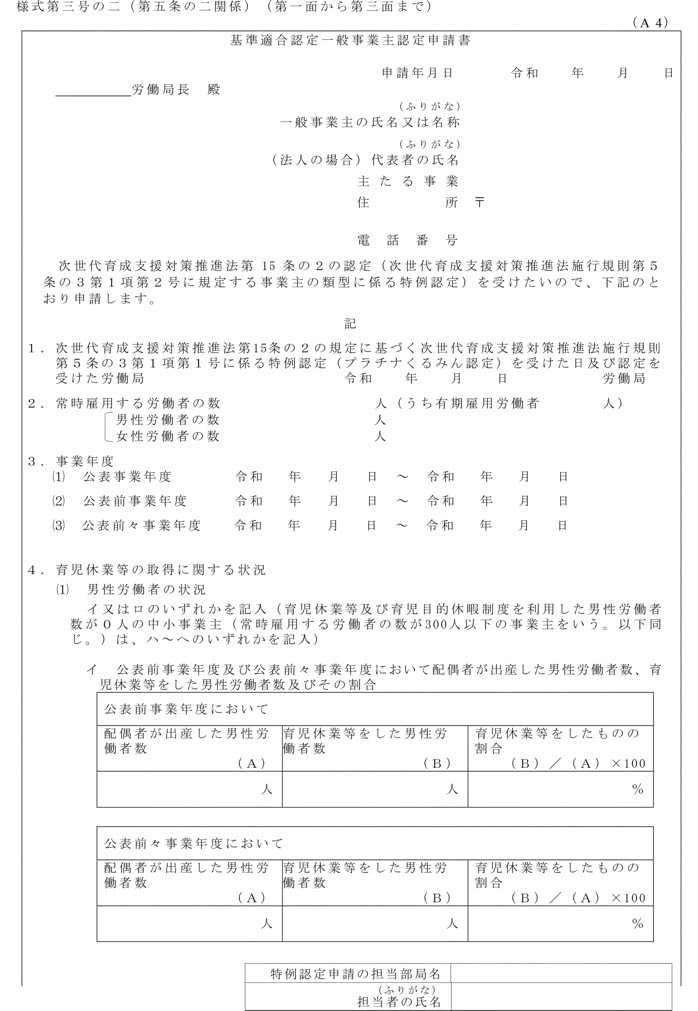

(法第十五条の二の厚生労働省令で定める基準等) |

(法第十五条の二の厚生労働省令で定める基準等) |

第五条の三 法第十五条の二の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 |

第五条の三 法第十五条の二の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 |

一 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 |

一 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 |

イ 第四条第一項第一号イからニまで、ヘ及びト(1)に掲げる基準に適合すること。この場合において、同条第一項第一号イ中「一般事業主行動計画」とあるのは「一般事業主行動計画(その計画期間の末日が、法第十三条の認定を受けた日以後であるものに限る。ロからニまでにおいて同じ。)」と、同号ヘ中「であり、当該育児休業等をしたものの割合及び育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表している」とあるのは「である」と、「であり、当該育児休業等をしたものの割合又は育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば」とあるのは「であれば」と読み替えるものとする。 |

イ 第四条第一項第一号イからニまで、ヘ、ト及びチ(1)に掲げる基準に適合すること。この場合において、同条第一項第一号イ中「一般事業主行動計画(法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)」とあるのは「一般事業主行動計画(その計画期間の末日が、法第十三条の認定を受けた日以後であるものに限る。ロからニまでにおいて同じ。)」と、同号ヘ中「であり、当該育児休業等をしたものの割合を厚生労働省のウェブサイトに公表している」とあるのは「である」と、「であり、当該育児休業等をしたものの割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば」とあるのは「であれば」と読み替えるものとする。 |

ロ 中小事業主(計画期間(その末日が法第十三条の認定を受けた日以後であるものに限る。以下この条において同じ。)において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたもの又は小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものがいない者に限る。以下このロにおいて同じ。)を除く一般事業主にあっては(1)又は(2)のいずれかに該当し、中小事業主にあっては次のいずれかに該当すること。 |

ロ 中小事業主(計画期間(その末日が法第十三条の認定を受けた日以後であるものに限る。以下この条において同じ。)において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたもの又は小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものがいない者に限る。以下このロにおいて同じ。)を除く一般事業主にあっては(1)又は(2)のいずれかに該当し、中小事業主にあっては次のいずれかに該当すること。 |

(1) 育児休業等をした男性労働者の割合が百分の五十以上であること。 |

(1) 育児休業等をした男性労働者の割合が百分の三十以上であること。 |

(2) その雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものの数の合計数の割合が百分の七十以上であり、かつ、当該育児休業等をしたものの数が一人以上であること。 |

(2) その雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものの数の合計数の割合が百分の五十以上であり、かつ、当該育児休業等をしたものの数が一人以上であること。 |

(3) 次のいずれかに該当すること。 |

(3) 次のいずれかに該当すること。 |

(ⅰ) (略) |

(ⅰ) (略) |

(ⅱ) 当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該計画期間において、育児休業等をした男性労働者の割合が百分の五十以上であること。 |

(ⅱ) 当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該計画期間において、育児休業等をした男性労働者の割合が百分の三十以上であること。 |

ハ 次に掲げる全ての措置を講じ、かつ、(1)又は(2)のいずれかについて、成果に関する定量的な目標を定めて実施し、当該目標を達成したこと。 |

ハ 次に掲げる全ての措置を講じ、かつ、(1)又は(2)のいずれかについて、定量的な目標を定めて実施し、当該目標を達成したこと。 |

(1) 男性労働者の育児休業等の取得期間の延伸 |

(1) 所定外労働の削減 |

(2) (略) |

(2) (略) |

(3) 短時間正社員の活用に関する措置、在宅勤務等その他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置 |

(3) 短時間正社員の活用に関する措置、在宅勤務、情報通信技術を活用した勤務その他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置 |

ニ (略) |

ニ (略) |

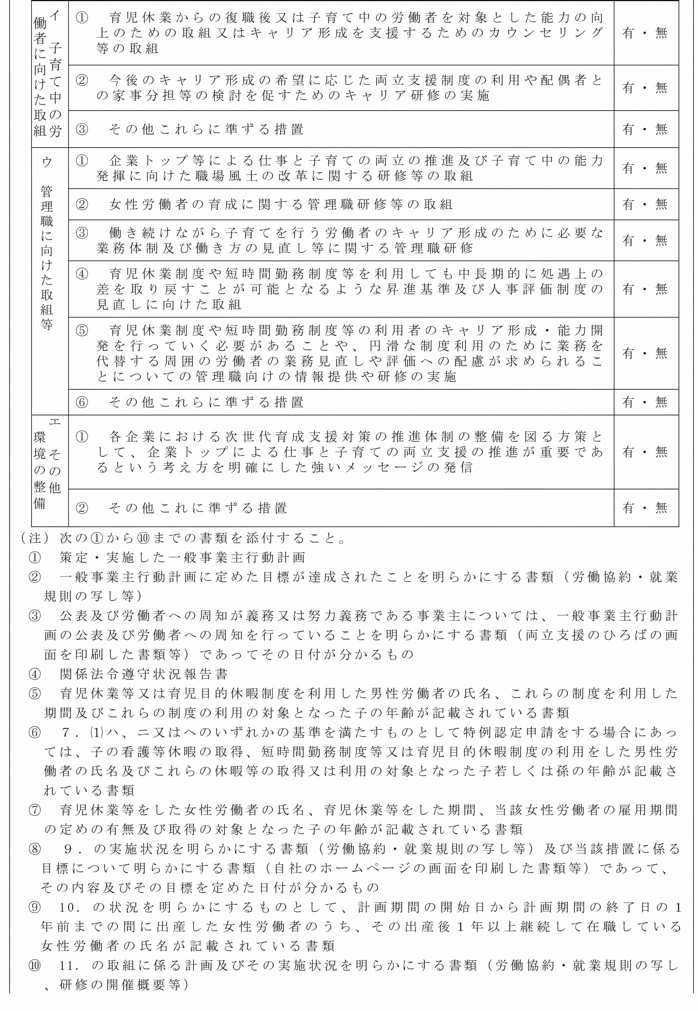

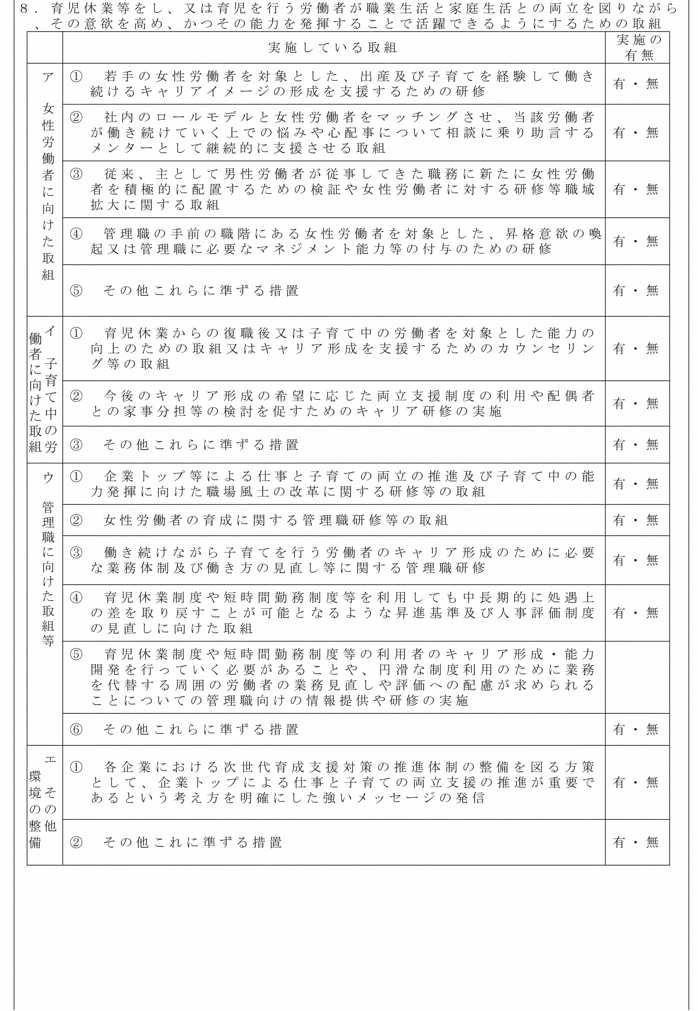

ホ 育児休業等をし、又は育児を行う労働者が、職業生活と家庭生活との両立を図りながら、その意欲を高め、かつその能力を発揮することで活躍できるような能力の向上又はキャリア形成の支援のための取組に係る計画を策定し、これを実施していること。 |

ホ 育児休業等をし、又は育児を行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるような能力の向上又はキャリア形成の支援のための取組に係る計画を策定し、これを実施していること。 |

ヘ 次のいずれにも該当しないこと。 |

ヘ 次のいずれにも該当しないこと。 |

(1) (略) |

(1) (略) |

(2) 第四条第一項第一号チ(2)又は(3)に該当すること。 |

(2) 第四条第一項第一号リ(2)又は(3)に該当すること。 |

二 (略) |

二 (略) |

2 (略) |

2 (略) |

3 第一項第二号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けようとする者が、同項第一号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主である場合における同項の規定の適用については、同項第一号イ中「イからニまで、ヘ及びト(1)」とあるのは「ヘ及びト(1)」と、「同条第一項第一号イ中「一般事業主行動計画」とあるのは「一般事業主行動計画(その計画期間の末日が、法第十三条の認定を受けた日以後であるものに限る。ロからニまでにおいて同じ。)」と、同号ヘ中「であり、当該育児休業等をしたものの割合及び育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表している」とあるのは「である」と、「であり、当該育児休業等をしたものの割合又は育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば」とあるのは「であれば」とあるのは「同条第一項第一号ヘ中「女性労働者であって計画期間」とあるのは「女性労働者であって第五条の四第一項第一号に規定する公表前事業年度(以下このヘ及びト(1)において「公表前事業年度」という。)又は同項第六号イに規定する公表前々事業年度(以下このヘ及びト(1)において「公表前々事業年度」という。)のいずれかの年度」と、「当該計画期間において育児休業等」とあるのは「当該公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において育児休業等」と、「雇用される者であって計画期間において」とあるのは「雇用される者であって公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において」と、「であり、当該育児休業等をしたものの割合及び育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表してい る」とあるのは「である」と、「 、計画期間」とあるのは「 、公表前事業年度及び公表前々事業年度」と、「当該計画期間の」とあるのは「公表前々事業年度の」と、「計画期間と」とあるのは「対象期間と」と、「であり、当該育児休業等をしたものの割合又は育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば」とあるのは「であれば」と、同号ト(1)中「計画期間の終了日の属する事業年度(以下この(1)において「計画期間終了事業年度」という。)」とあるのは「公表前事業年度に属する各月若しくは公表前々事業年度」と、「計画期間終了事業年度に属する」とあるのは「公表前事業年度に属する各月若しくは公表前々事業年度に属する」と、「計画期間終了事業年度において」とあるのは「公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において」と、同号ロ中「計画期間(その末日が法第十三条の認定を受けた日以後であるものに限る。以下この条において同じ。)」とあるのは「第五条の四第一項第一号に規定する公表前事業年度(以下このロ及びニにおいて「公表前事業年度」という。)又は同項第六号イに規定する公表前々事業年度(以下このロ及びニにおいて「公表前々事業年度」という。)のいずれかの年度」と、同号ロ(1)中「育児休業等をした男性労働者」とあるのは「その雇用する男性労働者であって公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において育児休業等をしたものの数」と、同号ロ(2)中「計画期間において配偶者」とあるのは「公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において配偶者」と、「当該計画期間」とあるのは「当該年度」と、同号ロ(3)中「(4)のいずれかに該当すること」とあるのは「(4)のいずれかに該当すること。この場合において、同号ホ(1)中「当該計画期間」とあるのは「第五条の四第一項第一号に規定する公表前事業年度(以下このホにおいて「公表前事業年度」という。)又は同項第六号イに規定する公表前々事業年度(以下このホにおいて「公表前々事業年度」という。)のいずれかの年度」と、同号ホ(2)中「当該計画期間」とあるのは「公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度」と、同号ホ(4)中「当該計画期間」とあるのは「公表前事業年度及び公表前々事業年度」と、「その雇用する男性労働者」とあるのは「公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において、その雇用する男性労働者」とする」と、「当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該計画期間」とあるのは「公表前々事業年度の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から公表前事業年度の末日までの期間」と、「育児休業等をした男性労働者」とあるのは「その雇用する男性労働者であって公表前々事業年度の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から公表前事業年度の末日までの期間において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該期間において育児休業等をしたものの数」と、同号ニ中「当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間」とあるのは「公表前々事業年度の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から公表前々事業年度の末日までの期間を公表前々事業年度」と、「足りること」とあるのは「足りること。この場合において、(1)及び(2)中「公表前事業年度」とあるのは「当該日の属する事業年度の翌事業年度」と読み替えるものとする」と、同号ニ(1)及び(2)中「計画期間の開始日から計画期間の終了日の一年前までの間」とあるのは「公表前々事業年度」と、「出産後一年以上継続して」とあるのは「出産の日以後も引き続き雇用され、公表前事業年度に」とする。 |

3 第一項第二号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けようとする者が、同項第一号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主である場合における同項の適用については、同項第一号イ中「イからニまで、ヘ、ト、及びチ(1)」とあるのは「ヘ、ト、及びチ(1)」と、「この場合において、同条第一項第一号イ中「一般事業主行動計画(法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)」とあるのは「一般事業主行動計画(その計画期間の末日が、法第十三条の認定を受けた日以後であるものに限る。ロからニまでにおいて同じ。)」と読み替えるものとする 。」とあるのは「この場合において、同条第一項第一号ヘ中「であって計画期間において」とあるのは「であって第五条の四第一項第一号に規定する公表前事業年度(以下このヘ及びチ(1)において同じ。)又は第五条の四第一項第七号イに規定する公表前々事業年度(以下このヘ及びチ(1)において同じ。)のいずれかの年度において」と、「計画期間において育児休業等を」とあるのは「公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において育児休業等を」と、「当該計画期間の開始前」とあるのは「公表前々事業年度の開始前」と、「当該計画期間の末日」とあるのは「公表前々事業年度の末日」と、「計画期間とみなした」とあるのは「対象期間とみなした」と、同号チ(1)中「計画期間の終了日の属する事業年度((ⅱ)において「計画期間終了事業年度」という。)」とあるのは「公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度」と、「計画期間終了事業年度において」とあるのは「公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において」と読み替えるものとする 。」と、同号ロ中「計画期間(その末日が法第十三条の認定を受けた日以後であるものに限る。以下この条において同じ。)」とあるのは「第五条の四第一項第一号に規定する公表前事業年度(以下このロ及びニにおいて同じ。)又は第五条の四第一項第七号イに規定する公表前々事業年度(以下このロ及びニにおいて同じ。)のいずれかの年度」と、同号ロ(1)中「育児休業等をした男性労働者」とあるのは「その雇用する男性労働者であって公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において育児休業等をしたものの数」と、同号ロ(2)中「計画期間において配偶者」とあるのは「公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度において配偶者」と、「男性労働者であって当該計画期間に」とあるのは「男性労働者であって当該期間に」と、同号ロ(3)中「(4)のいずれかに該当すること」とあるのは「(4)のいずれかに該当すること。この場合において、同号ホ(1)中「当該計画期間」とあるのは「第五条の四第一項第一号に規定する公表前事業年度(以下このホにおいて同じ。)又は第五条の四第一項第七号イに規定する公表前々事業年度(以下このホにおいて同じ。)のいずれかの年度」と、同号ホ(2)及び(4)中「当該計画期間」とあるのは「公表前事業年度又は公表前々事業年度のいずれかの年度」とする」と、「当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定め る日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該計画期間」とあるのは「公表前々事業年度の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から公表前事業年度の末日までの期間」と、「育児休業等をした男性労働者」とあるのは「その雇用する男性労働者であって公表前々事業年度の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から公表前事業年度の末日までの期間において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該期間において育児休業等をしたものの数」と、同号ニ中「当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間」とあるのは「公表前々事業年度の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から公表前々事業年度の末日までの期間を公表前々事業年度」と、「足りること」とあるのは「足りること。この場合において、(1)及び(2)中「公表前事業年度」とあるのは「当該日の属する事業年度の翌事業年度」と読み替えるものとする」と、「計画期間の開始日から計画期間の終了日の一年前までの間」とあるのは「公表前々事業年度」と、「出産後一年以上継続して」とあるのは「出産の日以後も引き続き雇用され、公表前事業年度に」とする。 |

(法第十五条の三第二項の公表) |

(法第十五条の三第二項の公表) |

第五条の四 法第十五条の三第二項の規定による公表は、厚生労働省のウェブサイトに、第一号から第七号まで(前条第一項第二号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主にあっては、第一号から第九号まで)に掲げる事項を公表するものとする。 |

第五条の四 法第十五条の三第二項の規定による公表は、厚生労働省のウェブサイトに、第一号から第八号まで(前条第一項第二号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主にあっては、第一号から第十号まで)に掲げる事項を公表するものとする。 |

一 その雇用する男性労働者であって法第十五条の三第二項の規定により公表を行う日の属する事業年度(第六号イにおいて「公表事業年度」という。)の前の事業年度(以下「公表前事業年度」という。)において育児休業等をしたものの数(以下この号において「育児休業等取得者数」という。)、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する育児休業等取得者数の割合、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、育児休業等取得者数及び公表前事業年度において育児目的休暇制度を利用したものの数の合計数の割合並びに当該育児目的休暇制度の内容。ただし、前条第一項第一号ロ(3)(ⅰ)の規定の適用を受けて特例認定を受けた場合にあっては、これらに加え次に掲げる区分に応じ、次に掲げる事項を公表するものとする。 |

一 その雇用する男性労働者であって法第十五条の三第二項の規定により公表を行う日の属する事業年度(第七号イにおいて「公表事業年度」という。)の前の事業年度(以下「公表前事業年度」という。)において育児休業等をしたものの数(以下この号において「育児休業等取得者数」という。)、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する育児休業等取得者数の割合、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、育児休業等取得者数及び公表前事業年度において育児目的休暇制度を利用したものの数の合計数の割合並びに当該育児目的休暇制度の内容。ただし、前条第一項第一号ロ(3)(ⅰ)の規定の適用を受けて特例認定を受けた場合にあっては、これらに加え次に掲げる区分に応じ、次に掲げる事項を公表するものとする。 |

イ 前条第一項第一号ロ(3)(ⅰ)の規定により第四条第一項第一号ホ(1)の適用を受けて特例認定を受けた場合 公表前事業年度において、その雇用する男性労働者のうち子の看護等休暇を取得したもの(一歳に満たない子のために子の看護等休暇を取得した者を除く。)の数 |

イ 前条第一項第一号ロ(3)(ⅰ)の規定により第四条第一項第一号ホ(1)の適用を受けて特例認定を受けた場合 公表前事業年度において、その雇用する男性労働者のうち子の看護休暇を取得したもの(一歳に満たない子のために子の看護休暇を取得した者を除く。)の数 |

ロ・ハ (略) |

ロ・ハ (略) |

二 その雇用する女性労働者であって公表前事業年度において出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数の割合及びその雇用する女性労働者のうち期間を定めて雇用される者であって公表前事業年度において出産したものの数に対するその雇用する女性労働者のうち期間を定めて雇用される者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数の割合 |

二 その雇用する女性労働者であって公表前事業年度において出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数の割合 |

(削る) |

三 前条第一項第一号イの規定に基づき第四条第一項第一号トに掲げる基準に適合するものとして講ずる措置の内容 |

三 公表前事業年度におけるその雇用する労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数又はその雇用する労働者のうち二十五歳以上三十九歳以下の者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数 |

四 公表前事業年度におけるその雇用する労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数 |

四~八 (略) |

五~九 (略) |

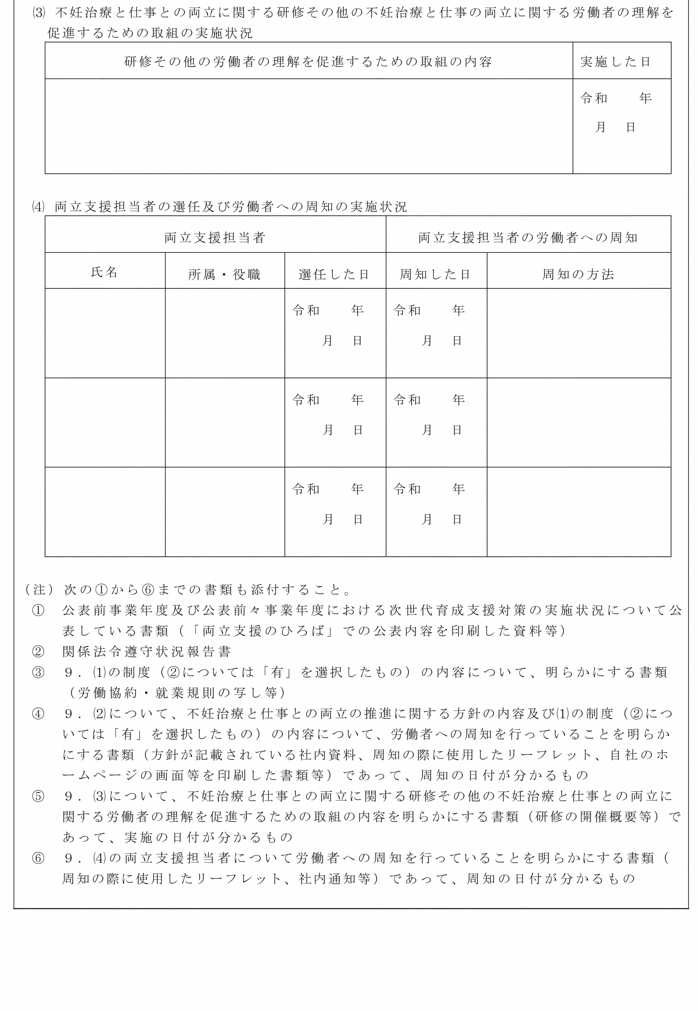

九 第四条第一項第二号ロ(3)に規定する不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組の内容 |

十 第四条第一項第二号(3)に規定する不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組の内容 |

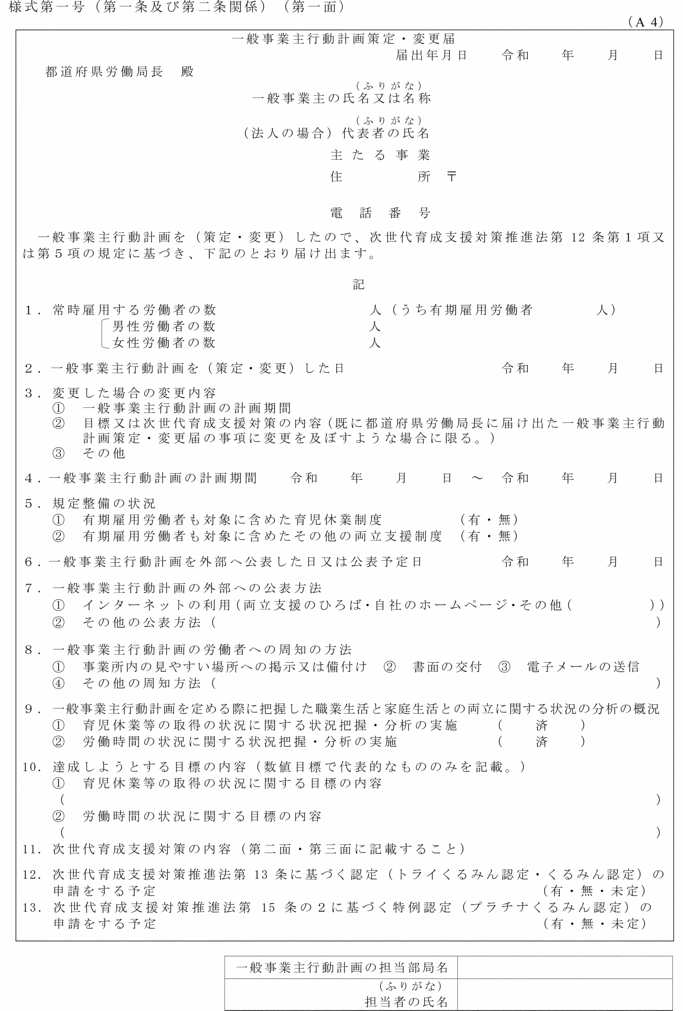

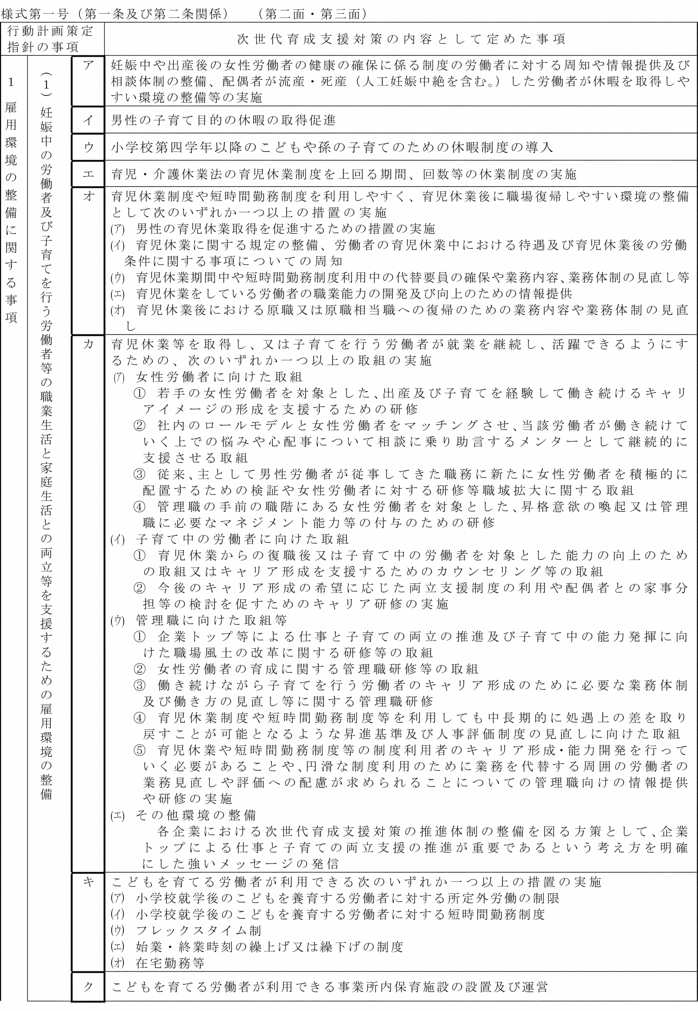

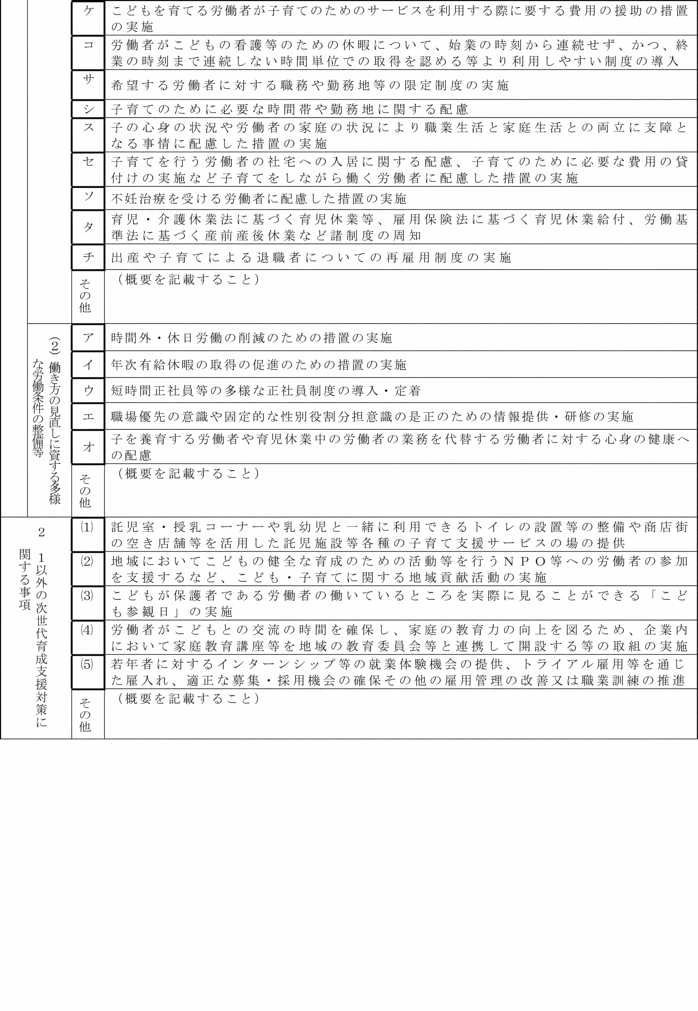

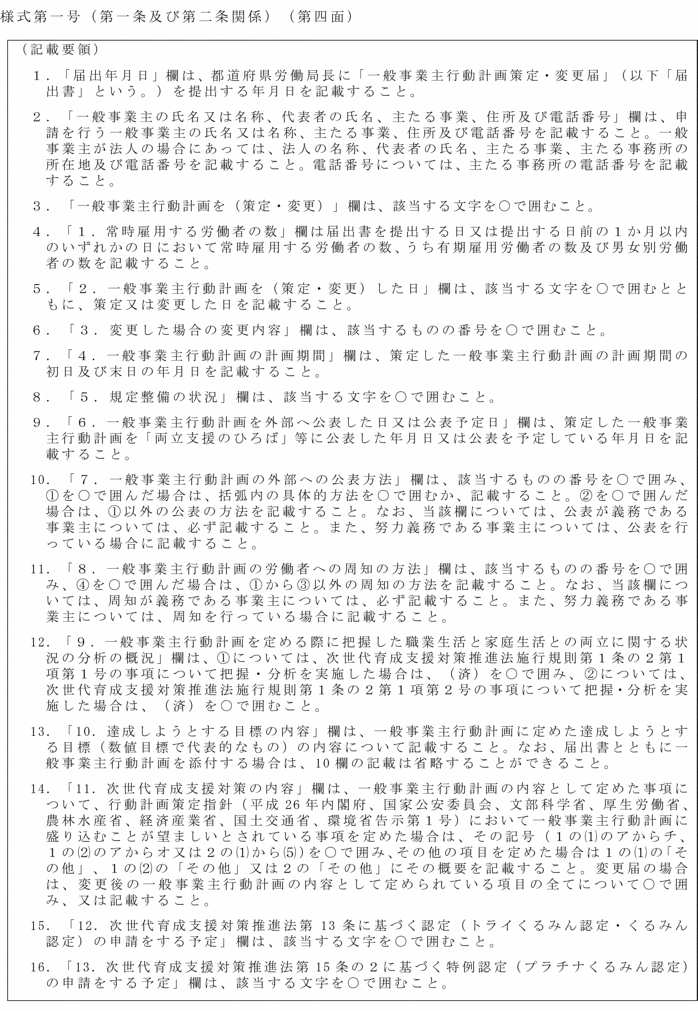

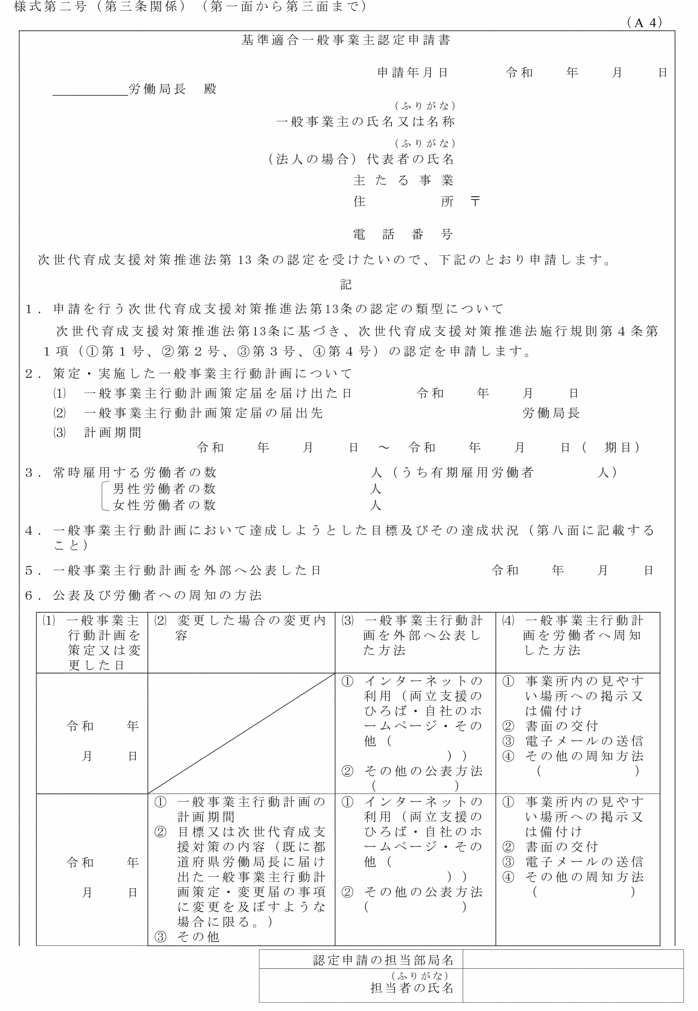

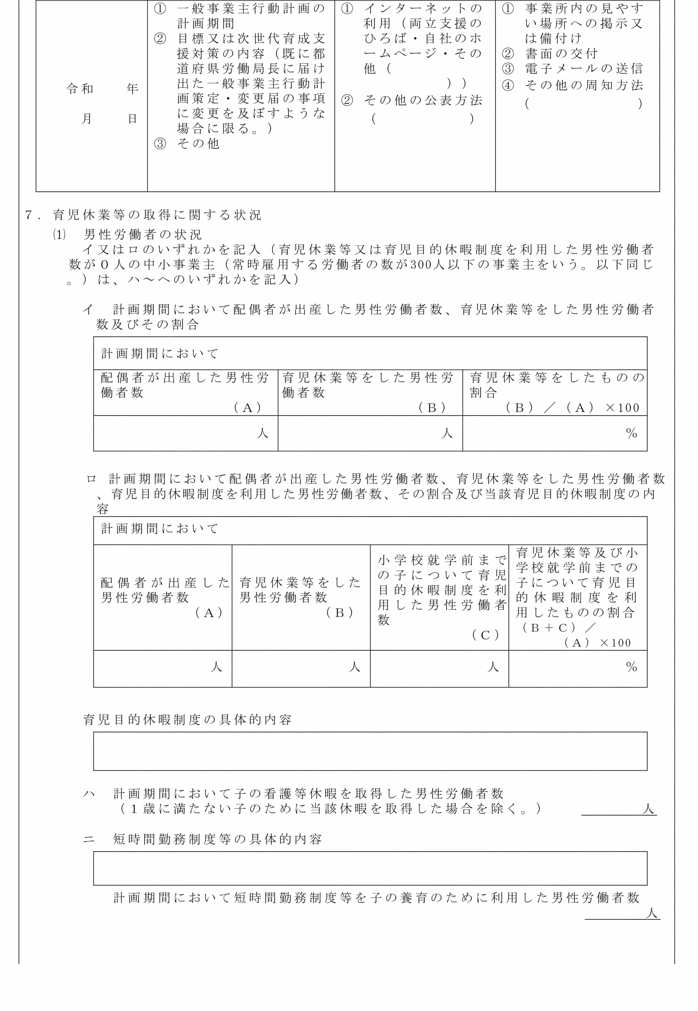

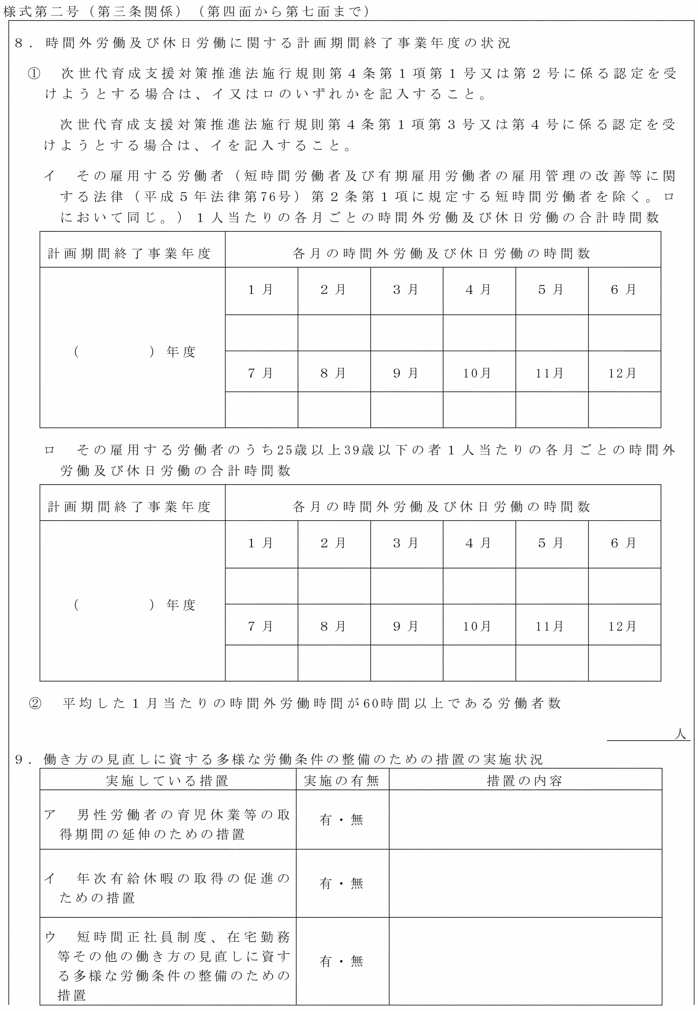

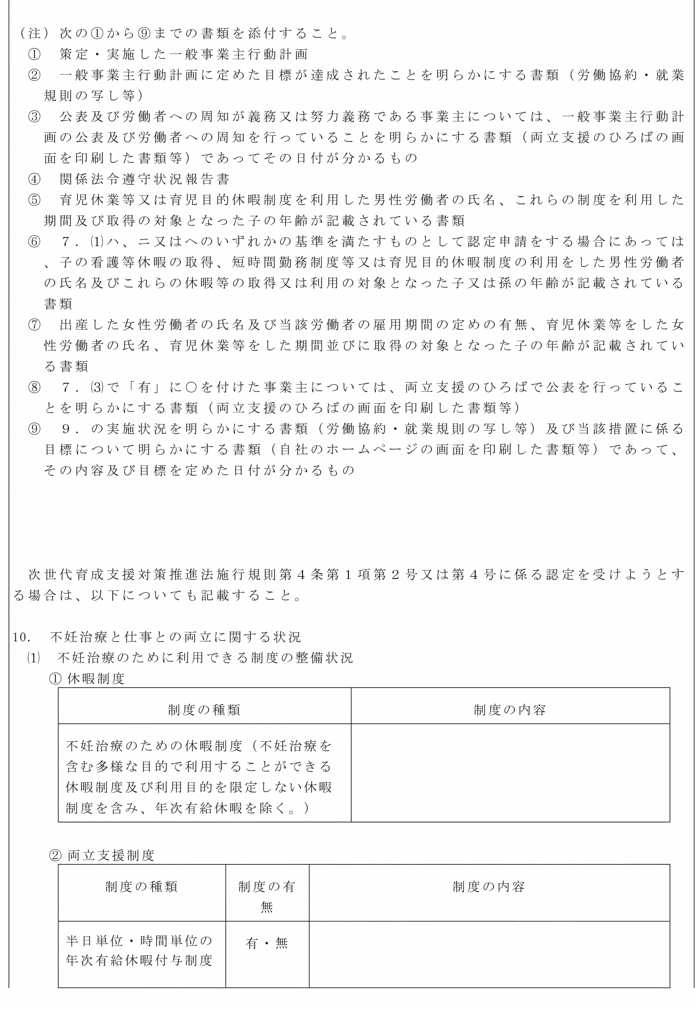

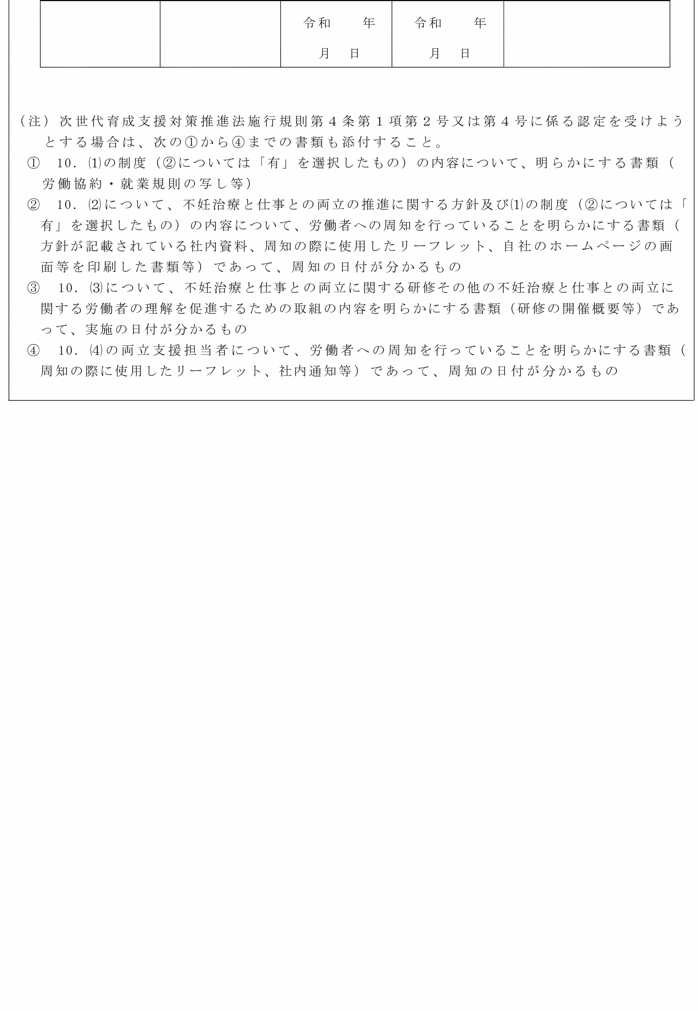

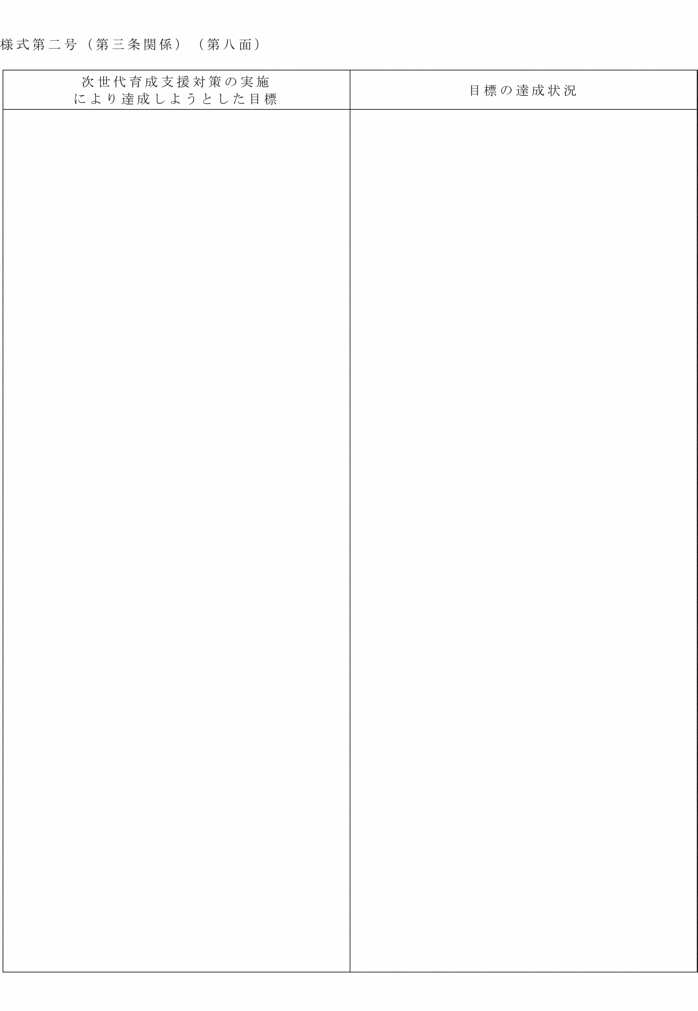

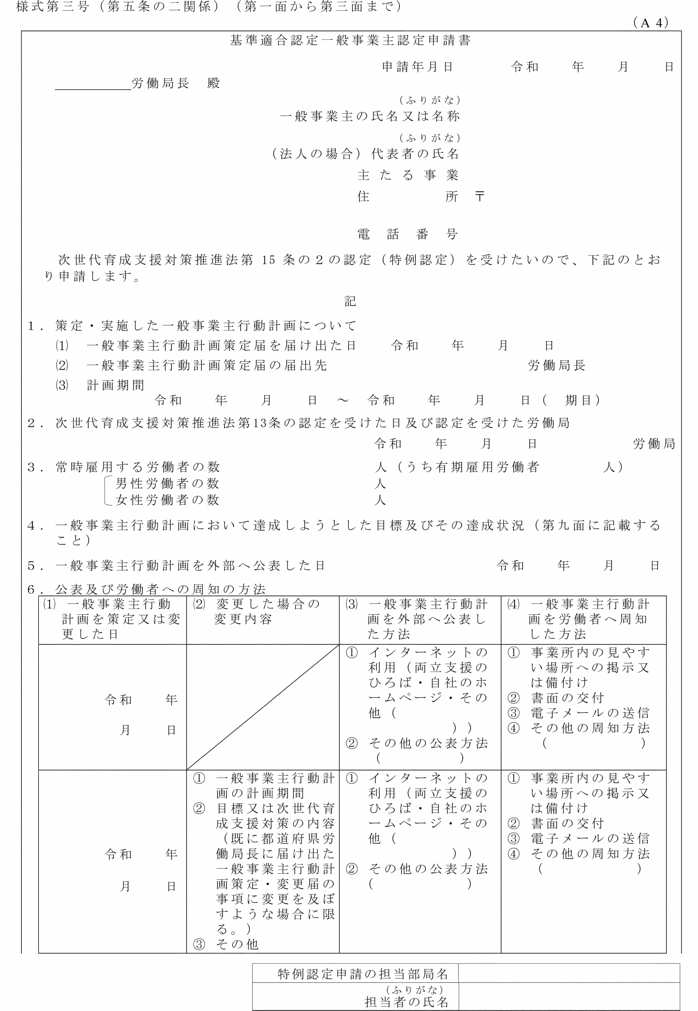

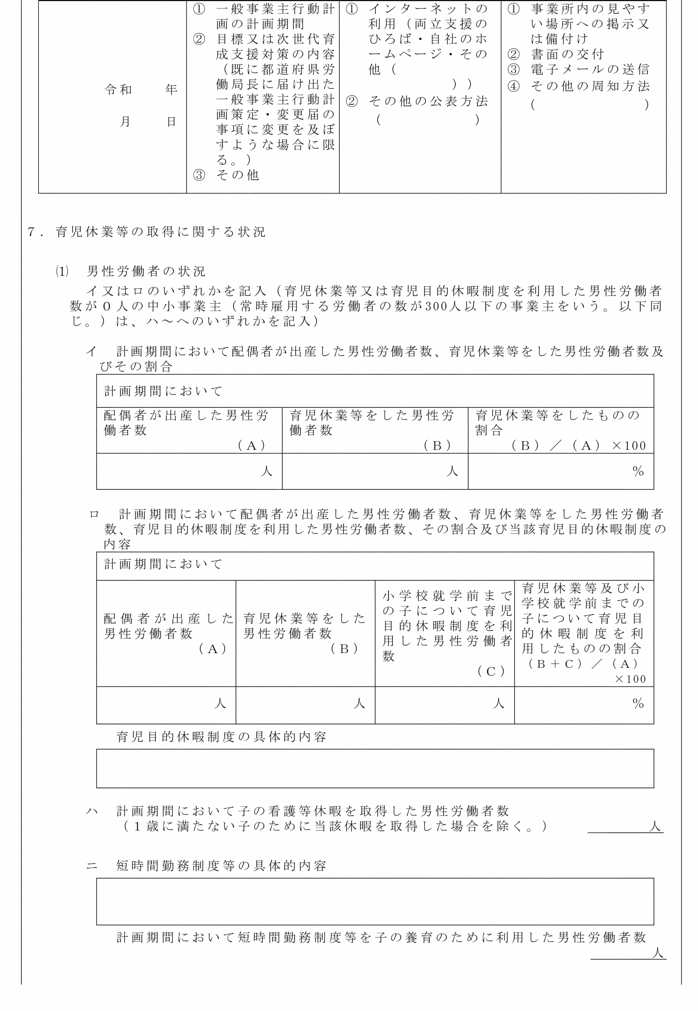

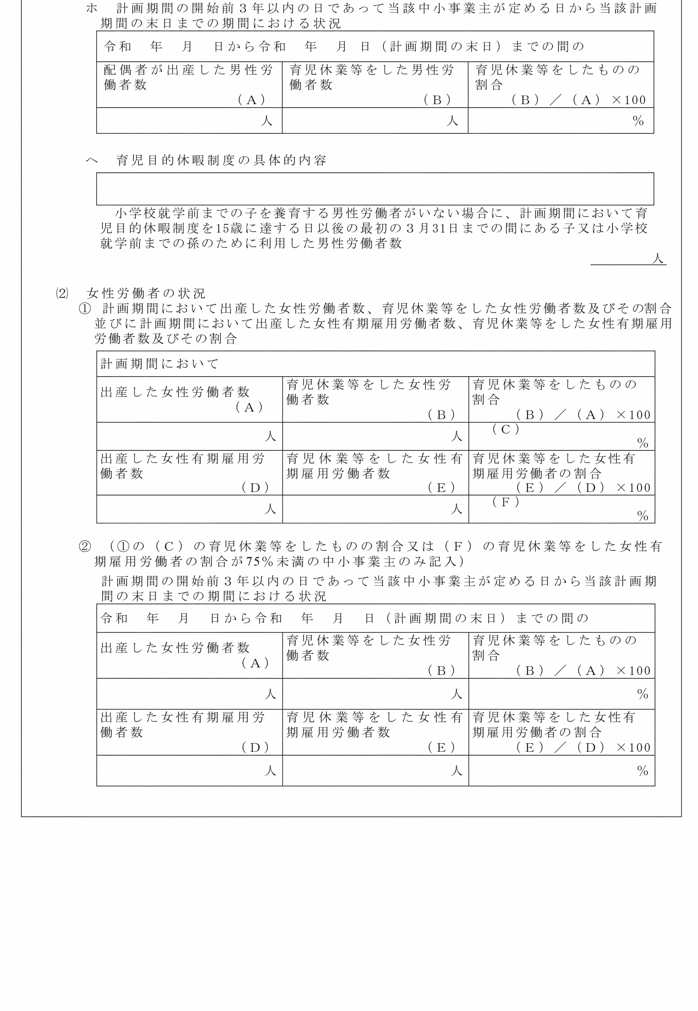

様式第一号から様式第三号の二までを次のように改める。

第二条 次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後 |

改正前 |

|---|---|

(職業生活と子育ての両立に関する状況の把握等) |

(職業生活と子育ての両立に関する状況の把握等) |

第一条の二 法第十二条第一項に規定する一般事業主が、一般事業主行動計画(同項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)を策定し、又は変更しようとするときは、直近の事業年度における職業生活と子育ての両立に関する状況に関し、次の各号に掲げる事項を把握しなければならない。 |

第一条の二 法第十二条第一項に規定する一般事業主が、一般事業主行動計画(同項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)を策定し、又は変更しようとするときは、直近の事業年度における職業生活と子育ての両立に関する状況に関し、次の各号に掲げる事項を把握しなければならない。 |

一 その雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二条第一号に規定する育児休業及び育児・介護休業法第二十三条第二項又は第二十四条第一項の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。以下同じ。)をしたものの数の割合又はその雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する一般事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等、育児・介護休業法第十六条の二第一項に規定する子の看護等休暇(以下「子の看護等休暇」という。)及び育児・介護休業法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇を除く。以下「育児目的休暇制度」という。)を利用したものの数の合計数の割合 |

一 その雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二条第一号に規定する育児休業及び育児・介護休業法第二十三条第二項又は第二十四条第一項の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。以下同じ。)をしたものの数の割合又はその雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する一般事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等及び育児・介護休業法第十六条の二第一項に規定する子の看護等休暇(以下「子の看護等休暇」という。)を除く。以下「育児目的休暇制度」という。)を利用したものの数の合計数の割合 |

二 (略) |

二 (略) |

2 (略) |

2 (略) |

附則

(施行期日)

第一条 この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に事業主が行った次世代育成支援対策推進法(以下「法」という。)第十三条又は第十五条の二の申請に係るこれらの規定の認定の基準については、それぞれこの省令による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新令」という。)第四条又は第五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 新令第四条第一項第一号ホに定める基準、同号ヘに定める基準及び同号トに定める基準、同項第二号イに定める同項第一号ホ、ヘ及びトに係る基準、同項第三号イに定める同号イにおいて読み替えて適用する同項第一号へ及びト(2)に係る基準並びに同項第三号ロに定める基準並びに同項第四号イに定める同項第三号イ及びロに係る基準については、それぞれ同項第一号ホ、ヘ及びト、同項第二号イ、同項第三号イ及びロ並びに同項第四号イの規定にかかわらず、施行日から令和九年三月三十一日までの間に行われた法第十三条の申請については、なお従前の例によることができる。

3 法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の計画期間の開始の日が施行日前であり、かつ、施行日以後に法第十三条の申請を行った事業主に係る、新令第四条第一項第一号ホ、ヘ及びト並びに同項第三号ロの規定の適用については、同項第一号ホ中「計画期間において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該計画期間」とあるのは「令和七年四月一日から計画期間の末日までの期間(以下このホ、ヘ、ト及び第三号ロにおいて「特例計画期間」という。)において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該特例計画期間」と、「割合(以下「育児休業等をした男性労働者の割合」という。)」とあるのは「割合」と、「当該育児休業等をした男性労働者の割合」とあるのは「当該割合」と、「計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該計画期間」とあるのは「特例計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該特例計画期間」と、「 、当該計画期間」とあるのは「 、計画期間」と、「にあっては、育児休業等をした男性労働者の割合」とあるのは「にあっては、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第百四十六号)附則第二条第三項の規定による読替え前の第四条第一項第一号ホに規定する育児休業等をした男性労働者の割合」と、同号ヘ中「計画期間」とあるのは「特例計画期間」と、同号ト(1)(ⅰ)中「計画期間の」とあるのは「特例計画期間の」と、同号ト(1)(ⅰ)及び(ⅱ)中「計画期間終了事業年度」とあるのは「特例計画期間終了事業年度」と、同号ト(2)中「男性労働者の」とあるのは「特例計画期間において男性労働者の」と、同項第三号ロ(1)中「育児休業等をした男性労働者の割合」とあるのは「その雇用する男性労働者であって特例計画期間において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該特例計画期間において育児休業等をしたものの数の割合」と、同号ロ(2)中「計画期間」とあるのは「特例計画期間」とすることができる。

4 新令第五条の三第一項第一号イに定める新令第四条第一項第一号ヘ及び同号ト(1)に係る基準、新令第五条の三第一項第一号ロに定める基準、同号ハに定める基準並びに同号ホに定める基準並びに同項第二号イに定める同項第一号イからハまで及びホに係る基準については、同号イからハまで及びホ並びに同項第二号イの規定にかかわらず、施行日から令和九年三月三十一日までの間に行われた法第十五条の二の申請については、なお従前の例によることができる。

5 法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の計画期間の開始の日が施行日前であり、かつ、施行日以後に法第十五条の二の申請を行った事業主に係る、新令第五条の三第一項第一号イからハまで及びホの規定の適用については、同号イ中「 、ヘ及びト(1)」とあるのは「並びに次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第百四十六号)附則第二条第三項の規定による読替え後の第四条第一項第一号ヘ及びト(1)」と、同号ロ(1)中「育児休業等をした男性労働者の割合」とあるのは「その雇用する男性労働者であって令和七年四月一日から当該計画期間の末日までの期間(以下この(1)及び(2)、ハ並びにホにおいて「特例計画期間」という。)において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該特例計画期間において育児休業等をしたものの数の割合」と、同号ロ(2)中「計画期間」とあるのは「特例計画期間」と、同号ハ中「次に掲げる」とあるのは「特例計画期間において次に掲げる」と、同号ホ中「育児休業等」とあるのは「特例計画期間において育児休業等」とすることができる。

6 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

7 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。