基調講演 生涯現役社会の実現に向けて:第33回労働政策フォーラム

いくつになっても働ける社会の実現を目指して

—高齢者雇用の現在と今後—

(2008年6月2日)

日本の人口は 2005年から、これまでに経験したことのない純減局面に転じた。今後、予想される労働力人口の減少に歯止めをかけ、経済活力を維持するには、働く意欲・能力を持つすべての人が、いくつになっても安心して働き、安定した生活を送れるような社会構造に転換しなければならない。とりわけ、約 700万人にものぼる団塊世代が次々と定年を迎えるなか、引き続きその就業意欲・能力を最大限活かしてもらえるよう、職業生活の長期化に対応した労働環境を整えることが喫緊の課題だ。 06年4月より施行された改正高年齢者雇用安定法をベ−スにしつつ、高齢者がいっそう働きやすい社会を築くには、どのような手立てを講じる必要があるのだろうか―。労働政策研究・研修機構が6月2日に開催した、労働政策フォーラム「いくつになっても働ける社会の実現を目指して―高齢者雇用の現状と今後」の模様を紹介する。

なぜ、生涯現役社会への転換が必要か?

―理由 (1) 日本の高齢化は後戻りできない構造変化

最近よく、「生涯現役社会」という言葉を耳にするようになった。これは簡単に言えば、「働く意志のある人ができるだけ長く、その仕事能力を発揮し続けられるような環境を整えていこう」ということだ。では、なぜいま生涯現役社会の実現が求められているのか。それは、日本が世界に類を見ない高齢化を経験しつつあるからに他ならない。

清家 篤氏

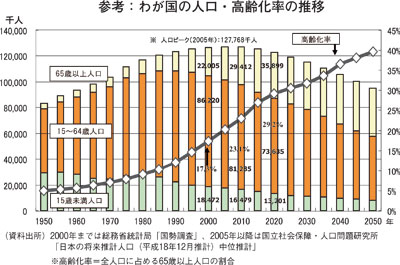

国連などでよく用いられる、総人口に占める 65歳以上比率で高齢化の程度を比較すると、日本はすでに 20%を超え、世界でもっとも高齢化の進んだ国になっている。しかも、これは単なる通過点でしかない。5年後にはこの比率が 25%を超え、総人口の4人にひとりが 65歳以上になる。さらに、もう少し先まで考えると、最近生まれた赤ちゃんがようやく一人前になり、社会を支え始める2030年代の半ば頃には、総人口の実に3人にひとりが 65歳以上になる見通しだ。いま、 65歳以上になると、動物園や美術館などがシニア料金で安く入れるが、あと 20年後にそんなことをしていては商売は成り立たなくなり、もはや 65歳以上を特別な存在として扱うことは難しくなる。そのくらい物凄いスピードで、日本の高齢化は進んでいる。

反面、若年人口の減少も物凄い勢いで進んでいる。例えば 2005年には 20代人口は 1,600万人弱だったが、これが 2015年には 1,300万人を割り込む見通しで、わずか 10年で 300万人近く減る計算になる。こうした少子・高齢化の進展を、経済学用語では「構造変化」と呼ぶ。つまり、一方向に進み出したらもう後戻りはできない変化だということ。景気が良くなったり悪くなったり、それに遅れて失業率が低くなったり高くなったりするといった、いわゆる循環的な変化に対置して用いられる。このように少子・高齢化は明らかに進む方向が予測できる変化だけに、これに何ら有効な対策を打つことができなければ、われわれは一体何をやっていたのだと、後々の世代に後ろ指を指されかねない。

ではなぜ、高齢化は構造変化なのだろうか。まず言うまでもなく、高齢化をもたらす第一の要因は長寿化だ。戦後、 1947年に初めて正確な人口動態統計がとられたが、当時の日本人の平均寿命は男性が 50歳、女性が 54歳だった。平均寿命とはゼロ歳児の平均余命のことであり、いま誕生した赤ちゃんが何歳まで生きるかの統計的期侍値をさす。戦後間もなくの日本人の平均寿命が、このように 50代前半と短かった最大の理由は、栄養・衛生面の乏しさゆえの乳児死亡率の高さにあった。これが直近の統計によれば、日本人の平均寿命は男性が 79歳、女性は 85歳まで大きく延びた。女性は世界一、男性もアイスランドに次ぐ世界2位の長寿ぶりだ。豊かになって栄養状態、住環境、医療水準などが飛躍的に向上し、結果として高齢化がもたらされたわけだから、経済発展の裏返しであると言っても過言ではないだろう。

高齢化をもたらした第二の要因は、出生率の低下だ。 1947年に4.4あった日本の出生率は、最近やや持ち直したとはいえ、直近では 1.32と低迷している。一般に、貧しい社会は出生率が非常に高い。というのも、貧しい社会は、生産性の低い自営業社会。とくに農業を中心とする社会では、子どもを作り仕事を手伝わせ、最終的には後を継いでもらわねばならない。先述したように乳児死亡率も高いから、たくさん産んで必要数を確保しようと、人口学でいう多産多死の状態になる。

これに対して豊かな社会―雇用社会に転換し、一人当たり所得が上昇すると、出生率は次第に減少傾向をたどり始める。戦後、日本の社会は自営業者が3分の2を占めていたが、現在では働いている人の8割以上が雇用者である。こうした雇用社会では、どうしても子どもを作らなければならないわけではなく、子どもは必需財ではなく、育てること自体が嬉しい・楽しいといったいわば消費財に変化してくる。そうすると、産む人数を減らし、子ども一人ひとりにより高い教育を受けさせたいといった具合に、親の行動も大きく変わる。しかも、誕生した赤ちゃんはほぼ間違いなく大人になるまで育つ。したがって、出生率はどうしても低下することになる。

もちろん、日本のように極端に出生率が低下した背景要因は他にもある。それは日本の社会構造が、女性にとって結婚、出産、育児を、大きな経済的損失につながるような形で放置してきたという点だ。JILPTの試算もあるが、例えば大卒女性が定年まで勤め上げ、退職金まで受け取ると、2億円を超える生涯所得が得られるという。ところが、結婚した途端に家事も育児も一人で負担しなければならず、ゆえにパートタイマーに転換したり、場合によっては仕事を辞めなくてはならないとしたら、非常に大きな経済損失を被ることになる。一人当たり賃金が上昇するなかにあって、個人が合理的な選択をすると仮定すれば、男女の役割分業が改善されないままでは当然にして出生率は低下する。こうした現象は、日本と似たような社会・家族構造にある韓国や台湾など、東アジアの国々でも広く見られる。

このように考えてくると、長寿化や少子化はまさに構造変化そのものであり、今後もそう簡単には変わりそうにないことがお分かりいただけるだろう。最近になって出生率の回復傾向がみられるが、これから先急に出生率が改善するようなことがあっても、いま生まれた赤ちゃんが社会に貢献できるようになるまでには、四半世紀くらい要する。したがって、少なくとも 21世紀初めの 30年間くらいは、少子・高齢化を前提にしても困らないような社会、すなわち生涯現役社会の実現に向けて取り組んでいかなければならない。

なぜ、生涯現役社会への転換が必要か?

―理由 (2) 公的年金制度で現役・高齢世代とも貧しくならないように

以上述べてきたような要請に基づき、いまさまざまな制度変革が行われている。その一つが、公的年金制度改革だ。

少子・高齢化のなかで、これまでのように 60歳以上を区切りに年金を支給していたのでは、若い人の保険料負担が非常に重くなってしまうだけでなく、高齢者一人ひとりに対する給付もどんどん先細りする。つまり、 60歳年金支給を堅持しようとすると、若年層、高齢層とも生活水準が切り下がってしまうため、どうしても年金の支給開始年齢を引き上げる必要が出てきた。結果として、少なくとも 65歳くらいまでは、現役として制度を支える側に回ってもらうことで、引退した後の年金額は大幅にはカットされないよう措置することになった。これに対応して雇用の方も、 06年4月には高年齢者雇用安定法が改正され、日本のすべての企業は 2013年度までに、 65歳までの雇用を確保する何らかの措置を講じなければならなくなった。

これは、非常に大きな年齢基準の転換であるが、 65歳でも果たして十分かという疑問は残る。 65歳になった人の平均余命は、直近で男性が平均 18.4年、女性が 23.4年となっている。つまり、 65歳に達し、現在の線引きだと高齢者と呼ばれるようになってから、なおも男性は生まれた子が高校を卒業するのと同じ期間、女性の場合は何と大学院の修士課程1年までを修了するのと同じ位の間、高齢者として暮らすことになる。これはちょっと、長過ぎるのではないだろうか。

現状、日本ほど高齢化が進展しておらず、長期的に見てもせいぜい現在の日本の高齢化レベルくらいにしか達しないと目されるアメリカでさえ、公的年金の満額支給開始年齢を段階的に 67歳へ引き上げつつある。だから、日本のように高齢化が極端に進んでいるなかにあっては、引退の時期あるいは年金の支給開始年齢のいっそうの引き上げが必要になってくると思われる。働ける現役期間をもう少し長くする、その代わり本当に引退して年金でしか生活できなくなった時は、しっかりと尊厳ある生活ができるよう措置する―そういう方向での変化・変革が、いま求められている。

生涯現役社会へ転換する上での課題は何か?

―課題 (1) 高齢者の就労意欲を減退させる定年制

生涯現役社会への転換を展望するとき、日本はとても素晴らしい前提条件に恵まれている。それは何より高齢者自身の就労意欲が、非常に高いという事実だ。

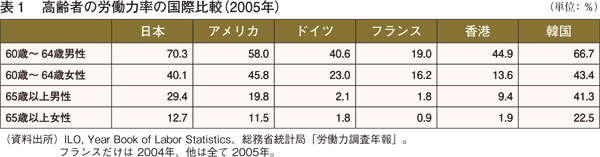

60代前・後半の労働力率を国際比較すると(表1)、日本の 60代前半の男性は7割超と突出している。日本に次いで高いのは韓国だが7割を切っており、アメリカは6割以下、ヨーロッパはもっと低くドイツは4割くらい、フランスは2割を下回っている。同じく 60代前半の女性でみても、日本はアメリカ、韓国よりやや低いものの、ヨーロッパに比べれば相当高い。さらに 65歳以上でみても、日本の高齢者の就労意欲の高さは際立っている。

このように、働く意欲ある高齢者が多いのが日本の特徴で、生涯現役社会を作る上での前提条件としては非常にありがたい状況だ。ただし、そんな日本の高齢者の就労意欲も、長期的な趨勢でみると右肩下がりの傾向にある。 1960年代に8割を超えていた高齢者の労働力率は、自営業の減少やサラリーマンの引退を促進する年金制度の充実に連れ、徐々に低下してきた。これがこの先、どうなるかが気掛かりなところだ。

問題は、日本の高齢者の就労意欲がどんなに高くても、これを受け止める企業側の体制が十分でない、むしろ阻害するような状況があることだ。その象徴的存在が定年退職制度である。厚生労働省の調査(「雇用管理調査」「就業条件総合調査」)によれば、 30人以上雇用している企業の合計で、実に 93.2%もの企業に定年制がある。しかも一律定年制を採っている企業のうち、定年を 98年改正で定められた法定下限の 60歳としている企業が 86.6%にのぼる。こうした状況が、高齢者のせっかくの就労意欲を減退させている。

就労意欲の今後の趨勢が気掛かりだと述べたが、実はそれはおおよそ予測できる。 60代男性の就労意思決定に影響を与える要素に関する分析によれば(表2)、「あまり元気でない、病気・病気がち」など健康状態に問題があると、働き続ける確率は 30%ほど低下してしまう。また、「定年退職経験」をすると、他の条件が一定でも働き続ける確率は 18%低下する。この点を掘り下げたいくつかの研究でも、定年退職経験の就業確率の減退効果は、2割程度あることが分かっている。やはり、定年が高齢者に働くことを諦めさせてしまう、一つの引き金になっていることは確かだ。

一方、改正高齢法の施行以後の新たな統計によれば、 60代前半層の就業率が顕著に高まってきている。政策の効果はこれほどはっきり出るものかと驚かされるくらいだが、 60代前半の労働力率は、長期的な低落傾向から一昨年~昨年くらいで底打ちとなり、反転上昇に転じ始めたのではないかと思っている。

生涯現役社会へ転換する上での課題は何か?

―課題 (2) 高齢者ニーズと隔たりある定年後の働き方や処遇

では、高齢者は 60歳以降、どのような働き方を望んでいるのだろうか。JILPTの調査「 60歳以降の継続雇用と職業生活に関する調査」( 07年)でみると、希望する働き方でもっとも多いのは「正社員」( 56.5%)なのに対し、現実に可能性が高い働き方は何だと思うか聞くと、「嘱託・契約社員」( 71.1 %)とする回答がもっとも多い。また、継続雇用時の賃金水準の希望と見通しについては、最低限欲しい水準は「現在の賃金の6~7割程度」( 33.9%)や「同8~9割程度」( 23.1 %)がもっとも多いのに対し、実際にもらえる可能性が高い水準では「現在の6~7割程度」( 31.4%)のほか、「同4~5割程度」( 30.5%)といった回答が多い。

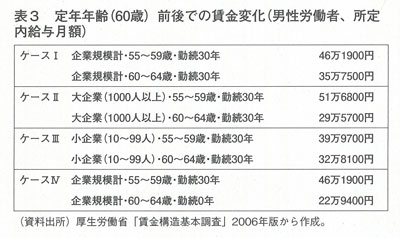

なお、厚労省の調査(「賃金構造基本統計調査」( 06年))から、実際に定年前後で賃金がどのように変化するかをみると(表3)、勤続 30年の男性が定年直前の 55~ 59歳で手にしている平均賃金は約 46万円だが、その後、同じ人が同じ企業に勤め続けたとしても、 60歳を超えると約 36万円に低下してしまう。また、同じ企業に勤めるケースでも、大企業と小企業ではだいぶ様相が異なってくる。大企業では、定年前後で約 52万円から約 30万円まで大きく下がるが、小企業の場合はそれほど大きなギャップはない。つまり、定年前の賃金もそんなに高くない代わり、定年後の賃金もそんなに安くならないわけだ。

違う企業に移るケースでは、さらに事情が異なってくる。勤続 30年で 50代後半に平均約 46万円稼いでいた人が、 60歳を超えて別の企業に移ると、賃金は途端に約 23万円まで半減する。このように大きな賃金ギャップの存在が、定年をきっかけにかなりの人が、仕事そのものを辞めてしまう結果につながっている。

生涯現役社会へ転換する上での課題は何か?

―課題 (3) 求人の年齢制限や公的年金制度のあり方

定年に限らず中高年になってから、何らかの理由で会社を変わらなければならない場合に、これまでは年齢がネックになり再就職できないケースが多かった。失業者になぜ再就職できないかの理由を聞くと(「労働力調査詳細結果」、2005年)、 45歳以上では、「求人の年齢と自分の年齢が合わない」( 45~ 54歳で40.5%、 55歳以上で53.4%)との回答が圧倒的に多い。なかでも失業期間が1年以上になると、年齢が理由で再就職できない失業者比率が、 45~ 54歳で 41.7%、 55歳以上で 55.0%とさらに高まる。この点に関しては、雇用対策法が改正され、原則として定年までは、企業が募集・採用を行う際に原則、年齢制限をつけてはならないとされたところだが、こうしたルールの実効性をさらに高めてゆく必要があろう。

また、実は公的年金制度のあり方でさえ、就労抑制につながっている側面がある。年金は引退するために給付するものであり、年金がもらえるようになれば当然、就労確率は低下する。しかし同時に、現在の制度は働き続けると獲得した収入に応じ、年金給付が減額されてしまう仕組みになっている。一定額以上の収入を得ていると、年金が全額カットされかねないため、多くの人は年金をあまり減らされない範囲で働くか、あるいは年金を減らされるくらいなら完全に働くのを辞めてしまうといった選択をしてしまう。

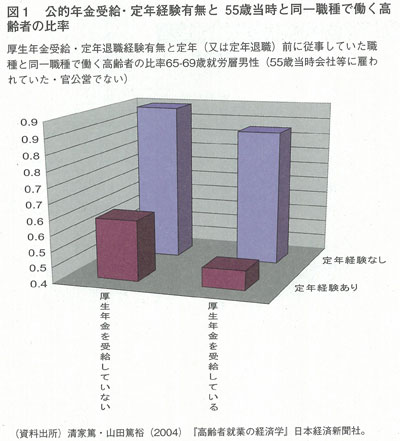

なお、 60代で働いている人のなかで、定年を経験したか・しないか、厚生年金をもらっているか・いないかの違いにより、 55歳当時と同一職種で働く高齢者比率がどう異なるかを分析すると(図1)、定年経験のある人はない人に比べ、明らかに 55歳の頃と同じ職種で仕事をしている確率は低下する。また、厚生年金を受給している人はしていない人より、やはり 55歳当時の職種で仕事を続ける確率が低くなっている。同一職種で仕事をしているのであれば、現役時代に培った能力を活かした形で仕事をしている、逆にそうでない場合は、必ずしも持てる能力を十分に活かし切れていない、そういう想定でこれをみると、定年退職制度や公的年金制度のあり方が、たとえ働き続ける場合でも能力発揮を阻害している恐れがあることを意味している。

なお、スウェーデンの新年金制度などでは、例えば 65歳で年金が満額支給される場合でも、より長く働き続ければもらえる年金水準がより高くなるよう設定されている(表4) 。逆に、 65歳より前に年金をもらい始めれば、当然ながら水準は低くなる。日本でもこのように、年金受給を遅らせた場合は高く給付され、反対に早期受給した場合には逓減される制度自体はあるのだが、スウェーデンのようにいつ引退しても、寿命を一定と仮定すれば理論的には、生涯に受け取る年金受給総額が変わらないような設計にはまだなっていない。日本の年金も、生涯受け取り年金総額が一定となるよう構築し直し、就業行動を左右しない中立的な制度に変えていく必要があるだろう。

。逆に、 65歳より前に年金をもらい始めれば、当然ながら水準は低くなる。日本でもこのように、年金受給を遅らせた場合は高く給付され、反対に早期受給した場合には逓減される制度自体はあるのだが、スウェーデンのようにいつ引退しても、寿命を一定と仮定すれば理論的には、生涯に受け取る年金受給総額が変わらないような設計にはまだなっていない。日本の年金も、生涯受け取り年金総額が一定となるよう構築し直し、就業行動を左右しない中立的な制度に変えていく必要があるだろう。

生涯現役社会を構築する先導者として、団塊世代を活用しよう

生涯現役社会を展望するとき、今これを先導する役割が期待されるのは、紛れもなく団塊の世代だ。団塊の世代は、 1947年から 49年まで毎年 270万人ずつ生まれた、非常に大きな人口の魂である。生まれてくる赤ちゃんは現在、毎年 110万人くらいだから、ざっとその3倍ずつ生まれていた計算になる。この層が、現在まだ 700万人弱元気にしていて、そのうち 500万人以上が就労意欲を持ち、労働市場にとどまっている。

JILPTの調査「『団塊の世代』の就業・生活ビジョン調査」( 06年)によれば、団塊世代に何歳まで所得を伴う仕事をしたいかの上限年齢を聞くと、 65歳という標準的な引退年齢の回答( 42.5%)が多いものの、 70歳( 23.9%)というのも結構ある。男女別にみると、男性はそのほとんど( 79.4%)が、少なくとも 65歳以上まで働き続けたいとしており、女性もかなりの比率( 66.6%)で 65歳以上まで、所得を伴いながら就業したいと答えている。これだけ高い就労意欲を、是非、労働市場で十分に活かしていきたいものだ。

一般に、団塊の世代は高度成長期に就職し、日本がオイルショックを克服してバブル経済に突入するまでの経済の黄金期に、第一線の担当者あるいは中間管理職として活躍した経験を持つ。その意味で、単に数が多いだけでなく、非常に高い仕事能力を蓄積した、人材のボーナス的存在と言っていい。この層があと5年、10年働き続けてくれるか否かが、日本経済にとって非常に重要なのは言うまでもない。さらにその人たちに、長期的にみて日本に不可欠な、生涯現役社会への転換を先導するリーダーになってもらいたいと思う。

そのためには、労使の合意形成が欠かせない。定年退職制度をどうするか、また、公的年金制度をどうするのか。定年退職制度の見直しに当たっては、これまでの年功的な賃金のあり方の見直しをどうしていくのか―。いずれにしろ、働き続けることを誘引し、あるいはこれを阻害する要因を排除するため、具体的に何をどう進めるか、労使で早急かつ着実に、合意形成を図ってもらいたいものだ。

一方、政策上の観点からは、とりわけ雇用政策と年金政策の連動が大切になってくるだろう。喫緊の課題としては、まず雇用者の3割を占めながら厚生年金に加入しておらず、ゆくゆくは被用者としての老後所得保障が得られないことになる、非正規雇用者への適用拡大に取り組まねばならない。いま、その方向での改正案が国会に上程されているのはご承知の通りだが、それだけでもまだ不十分かもしれない。

また、政策上の措置としては、雇用の仕組みから年齢基準をできるだけ排除していくようなことも必要だろう。アメリカでは、雇用における年齢差別禁止法が施行されて久しい。ヨーロッパにおいても、EU加盟諸国は 2000年のEU指令に基づき、多くの国が国内法に雇用における差別禁止条項の中に年齢差別禁止をすでに盛り込んでいる。日本でも、長期的には雇用における年齢差別を禁止する方向で、検討していく必要があるのではないか。

プロフィール

清家 篤(せいけ・あつし)

慶應義塾大学商学部教授、商学部長。博士(商学)。専攻は労働経済学。 1978年、慶應義塾大学経済学部卒業、同大学大学院商学研究科博士課程修了、同大学商学部助教授を経て、1992年より同教授。 2007年より商学部長。この間ランド研究所研究員、経済企画庁経済研究所客員主任研究官等を歴任。現在、労働政策審議会委員(厚生労働省)などを兼務。近著に『エイジフリー社会を生きる』NTT出版(2006年)、『高齢者就業の経済学』(共著)日本経済新聞社(2004年、2005年の第48回日経・経済図書文化賞受賞)、『労働経済』東洋経済新報社(2002年)などがある。