パネリストからの報告1 「はたらく」で始まる!三方よしのフレイル予防

-

- 藤原 佳典

- 東京都 健康長寿医療センター研究所 副所長/東京都 介護予防・フレイル予防推進支援センター長

- フォーラム名

- 第140回労働政策フォーラム「健康格差社会とミドル・シニアのウェルビーイング」(2025年8月30日-9月5日)

- ビジネス・レーバー・トレンド 2025年12月号より転載(2025年11月25日 掲載)

私たち東京都健康長寿医療センター研究所は、高齢者の社会参加や健康の側面からみた高齢者の就労に関する研究を行っています。本日は2つのテーマでお話しします。

テーマ1:シニア就労の社会的背景・意義

「社会参加」でフレイルを予防する

高齢者の健康問題のホットトピックは「フレイル」です。フレイルというのは、年齢とともに心身の機能が落ちていって、弱々しくなる状態のことを指します。フレイル予防策としては、「運動」「栄養」「社会参加」というのが様々な研究でも認められています。この中でも、「社会参加」に関して私は長年興味を持って研究をしています。

そもそも社会参加の機会というのは、地域コミュニティーが豊かだった昭和の時代(1960年代)では自然発生的なつながりがありました。しかし、現在では、町が開発され、過疎化が進み、あるいはプライバシーの問題があって、自然発生的なつながりが難しくなってきました。そのため、つながりや社会参加ができるような作戦が必要になります。

重要なのは社会参加の場を三方よしとすること

この作戦の秘訣ですが、私たちはつながりができるための「人」「場」「しかけ」、この3つの視点で様々な研究をしてきました。重要なのは、このつながりや社会参加の場が、様々な人たちにとって波及効果のあるような「三方よし」でないと広まらないということだと思います。

具体的に高齢者の就労に関して、体力の維持や頭を使うなどといったメリットがたくさんの研究で証明されていますが、やはりお金をやりとりするというのは非常に高齢者に影響があります。例えば、余暇活動をしたいと思っても、年金を崩すということになると自粛してしまいます。そういう意味では、所得は高齢者の自立にとって非常に大事なことだと思います。

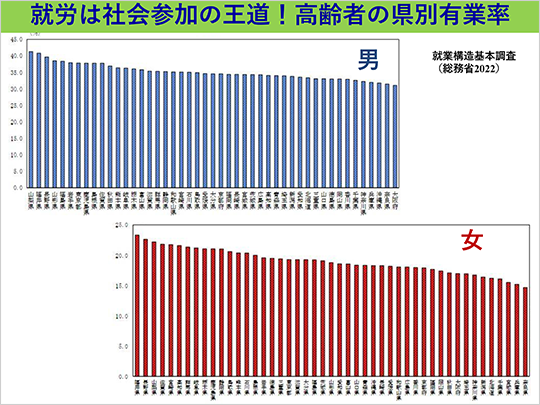

高齢男性の3割~4割、女性では1割が就労

また、就労は社会参加の王道だと思っています。就業構造基本調査で高齢者の県別有業率をみると(シート1)、男性では、都道府県にかかわらず、だいたい35~40%の人が仕事に従事しています。女性では、20%程度の人が仕事に従事しています。私たちの研究で「ボランティアにどのくらい携わっているか」を調査した時も、15%~20%程度という結果になりました。

そのような状況で、特に男性の社会参加のきっかけは、就労が何より大事だと思います。日本全体でみて、都市部や郡部でも、そんなに格差がないのが就労だと考えています。

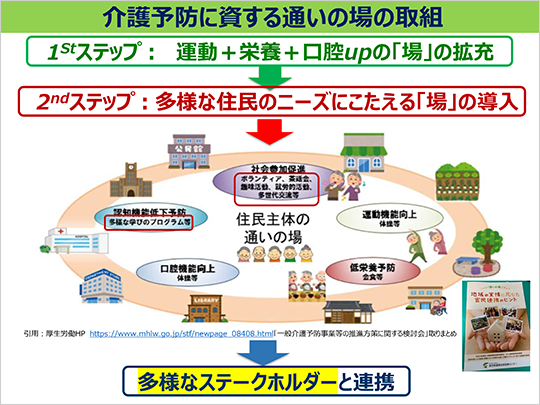

これから求められるのは多様な住民のニーズに応える場の導入

就労に関しては、フレイル予防の観点から、政策的背景とも関連します。例えば「通いの場」という、社会参加の場をつくっていこうという流れがあります。通いの場という言葉は妙ですが、社会参加の場として、「運動する場」や「茶話会をする場」などはすでにほとんどの市・町で整備されています。これから重要になってくるのは、多様な住民のニーズに応えるような場の導入です。

シート2は厚生労働省が示している「通いの場」についてのイメージ図です。これをみると、単に体操や茶話会の場だけではなく、多様な学びのプログラムやボランティアも必要です。この図に就労的活動とありますが、就労や、あるいは有償ボランティアなど、有償の活動も非常に重要であるという期待が持たれています。

一方で、こうした通いの場が多様になるほど、それを担っている高齢福祉セクターの範囲外のものが多くなります。では、範囲外のものをどうしたらいいのか。

重要になるのが、地域の多様なステークホルダーであり、産官学で連携し、いろいろな居場所や社会参加の機会をつくっていくということです。その中でも、特に産業界との連携や就労に関する場というのは、高齢者福祉あるいは介護予防という側面でも重要ではないかと思っています。

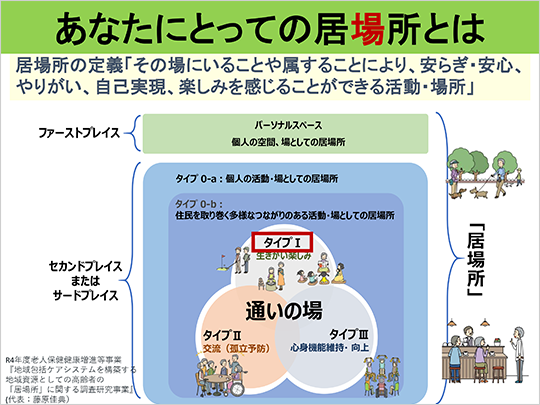

通いの場は生きがい・健康・交流の3つに分類できる

通いの場に関して、私たちは以前3つのパターンに分類化しました(シート3)。タイプⅢは、心身機能維持・向上で、体操など直接的な健康効果を求める場になります。タイプⅡは「交流(孤立予防)」で、交流重視のお茶の間サロンになります。タイプⅠの「生きがいや楽しみ」には、明確な目的を持って集まる趣味やボランティアの会、その中に就労や有償活動、例えばものを作ってお店のお手伝いなど、そういったものが入ってくることになります。

こうした3つの居場所に加えて、第4の居場所として、自然発生的に常連さんが集まるような居場所や、なんとなく人が集まるような公園や神社の庭などがあります。この居場所が、これから地域社会の孤立の予防や社会参加の場としてキーワードになると考えています。

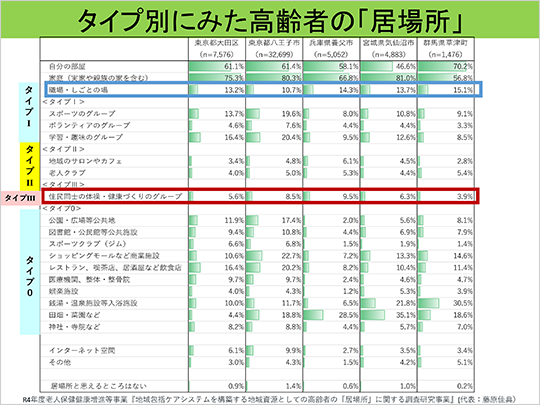

「体操・健康づくりのグループ」を自分の居場所と考える人は5~10%弱にすぎない

シート4は以前、私たちが厚生労働省の調査の一環で、その地域の特に高齢者が意識している居場所がどういうものなのかをタイプごとに調査したものです。赤で囲っているのが、タイプⅢの「住民同士の体操・健康づくりのグループ」です。厚生労働省が推奨する体操のための通いの場ですが、これが居場所と答えている人が、都市部でも郡部でも約5~10%弱になっています。

一方、タイプⅠの「職場・しごとの場」と答えている人は、ほとんどの地域で10~15%となり、自分の居場所と考えている高齢者が多いのが実情です。したがって、働くということは、通いの場という概念からは外れるかもしれませんが、明らかにタイプⅢの「住民同士の体操・健康づくりのグループ」よりは居場所に適しているのではないかと考えます。

次世代に自分の経験や知識を伝えたくなる

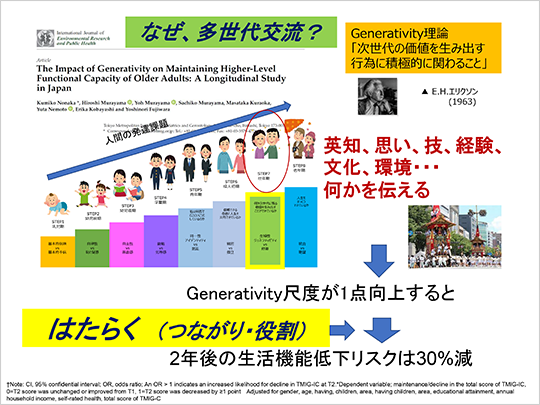

高齢者にとって、なぜこの働くということがいろいろな意味で健康にいいのかというと、人間の発達段階に応じて、高齢期にも心理的に発達していくという心理学者のE.H.エリクソンのGenerativity理論があります(シート5)。

成人期、壮年期、老年期と年齢が上がるほど、そろそろ自分の限界がわかり、いつまでも自分にしがみつくのではなく、次の世代に何か自分がやってきた経験や知識を伝えていく。これが成熟した人間の心理であり、いつまでも現役を背負うのではなくて、アドバイザーとして少し楽な立場で後世の人たちを支援するといった心理が育ってくるということです。

次世代を支援するからこそ自分が健康になる

たしかに、私たちの健康調査でも「次の世代を支援していますか」などGenerativityに関するアンケート項目の得点の高い人ほど、その後の生活機能の低下のリスクが低く、介護予防の効果があるということがわかっています。

つまり、高齢者にとって、自分のためだけの生活や思いを持っているのではなくて、つながりや役割を持ち続け次の世代を支援することで、自分も健康になるといえます。その原点というのが、就労を通しての次世代支援による自分の健康づくりになるのではないでしょうか。

テーマ2:就労がもたらす「三方よし」

働くことが本当に介護予防につながるのか

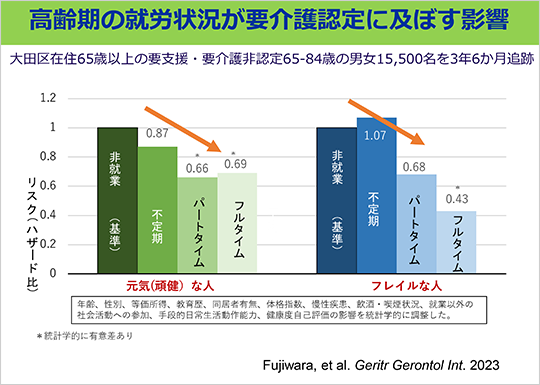

では、本当にこの働くということが介護予防に資するのか。私たちは様々な場所でアンケート調査や健康調査を実施しています。シート6は東京都大田区在住の高齢者(1万5,500人)を3年半にわたって追跡した結果です。初回の調査で、高齢者全体に就労状態(「非就業」「不定期」「パートタイム」「フルタイム」)を尋ねており、回答者が3年半の間に要介護認定を受けたかどうかをアウトカムにして追跡しました。

定期的に働いている人は要介護のリスクが約3割抑制

その結果、パートタイムでもフルタイムでも、定期的に働いている人は、要介護のリスクが3割程度抑制されたことがわかっています。

一方で、「もともと元気だから働いているのではないか」「そもそもフレイルな人が働くのは無理でしょう」と思う人も多いと思いますが、同じ調査で、実際にフルタイムで働いている人の中でも約17%がフレイルの判定を受けています。したがって、多くの人がフレイルであっても、フルタイムやパートタイムで働いているという実情があります。

フレイルな人でも働いている人のほうが要介護のリスクが低くなる

そこでフレイルな人だけをサブ解析したところ、やはりフレイルな人でも、フルタイムやパートタイムで働いている人は、働いていない人に比べると、その後の要介護まで進展するリスクが抑えられるということがわかりました。

あくまで大規模な郵送調査なので、「どういった働き方がいいのか」「どういう働く内容なのか」といったフレイルの人の働き方までは把握できませんでしたが、明らかにフレイルの人が実際に働くことで、要介護の抑制にはなることがわかってきたわけです。

重要なのは生きがいをもった働き方をすること

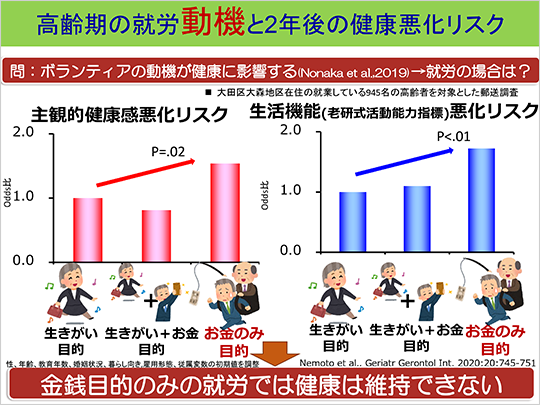

そうすると、「働くならどんな働き方でもいいのか」ということが問題になります。そこで私たちは、仕事の動機が大事なのではないかと考えました。ボランティアも無理やり取り組んでいると、健康に悪いという調査結果もありますので、就労も嫌々していたら意味がないのではないかと思います。

そこで私たちは、働く目的についてベースライン調査を行い、お金だけを目的に働いている人と、生きがいもって働いている人を調査しました(シート7)。お金だけを目的に働いている人の場合、生きがいをもって働いている人に比べて、同じような所得状況や健康状態であっても、かえって健康状態を悪化させるリスクが高いことがわかりました。やはり高齢期で働く場合には、生きがいが非常に大事ということがわかってきました。

地元の介護現場で介護助手として働いてもらうと・・・

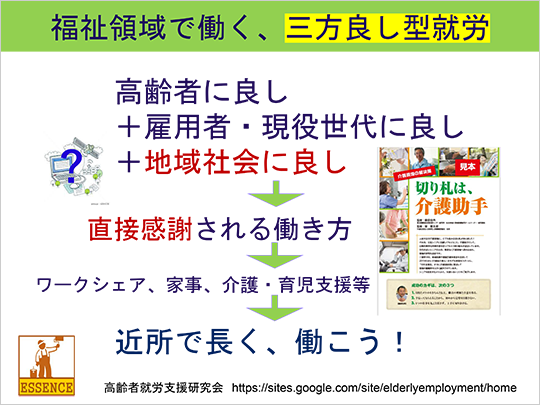

では、生きがいをもって働くというのは具体的にどんなことなのか。私たち東京都健康長寿医療センター研究所が主催する高齢者就労支援研究会(ESSENCE)で、識者や現場の人たちからいろいろな意見を求めて考えたところ、地元の福祉の領域で働くという働き方になりました(シート8)。

具体的に言うと、私たちがターゲットにしたのは介護の現場です。老人ホームやデイサービスといった場所で、無資格の地元の高齢者を対象に、早朝の時間や週末に3時間といったスポットで働いてもらう働き方です。これは最近、「介護助手」という名称で導入されていて、各施設で活躍しています。

こういった働き方が非常に良いのではないかと考え、インタビューや実態調査を行いました。ケアの現場も食事介助、入浴介助など直接身体に触れるような直接的なケアや、情報の記録・入力など間接的業務などプロがやらないといけない業務もあれば、準備、後片付け、アクティビティの補助、物品の修理などの周辺業務もあります。こうした周辺業務などの雑務を専門職から開放して、介護助手という地域の高齢者がアルバイトとして携わります。

ボランティアではなく就労だから継続性や責任が生じる

そういう話をすると、準備や後片付けなど、プロでなくてもできることならボランティアでもいいのではないかという意見もありますが、雇う側からしたら大きな違いがあります。

やはり主導権が職員にあることを考えると、ボランティアはお願いベースになります。ボランティアだと、「明日都合悪いから休みます」と言われても、何も言えないわけですよね。それに対して就労は、職員が的確に指示ができ、継続性や責任も発生します。

本当に仕事のパートナーとして考えてもらうためには、就労という形で高齢者が施設に入るほうが、信頼したパートナーになれるということが言えると思います。それをふまえると、やはり就労とボランティアは大きな違いがあると思います。

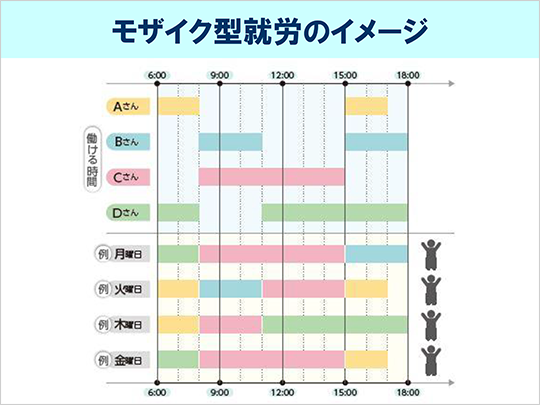

しかし、高齢者がフルタイムで働くことはなかなか厳しいものがあります。複数のメンバーでモザイク型にシフトを組んでいき、1人分を埋めていくという働き方をしています。アルバイトがシフトを組むようなイメージです(シート9)。

高齢者からは収入や健康につながったとの声も

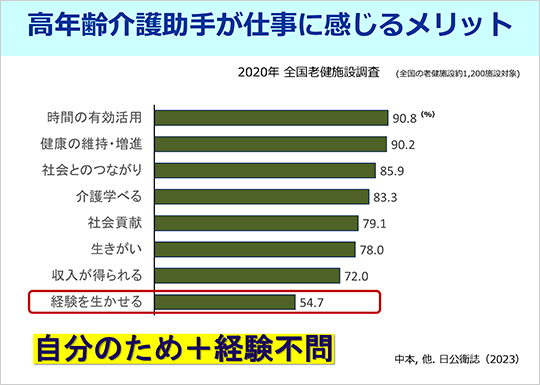

では、どういうメリットがあったのか。高齢介護助手の人にメリットを尋ねると、「収入が得られる」「健康の維持・増進」「社会とのつながりができて良かった」と答えが返ってきました(シート10)。

一方、割合の中で最も低かったのは「経験を生かせる」でした。逆の解釈をすると、経験が要らないということです。経験がなくても、日常の家事能力や生活能力があれば仕事になるほど敷居が低いと考えています。

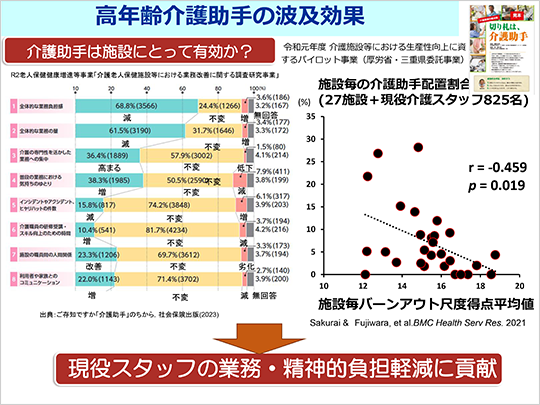

約7割の現場職員が助手のおかげで負担が減ったと回答

三方よしですから、この介護助手が現場の職員のためになっているのか、介護助手を導入している施設の職員に対して、介護助手の導入前後であなたの仕事はどう変わったかを尋ねました。シート11をみると、7割近くの人が、業務負担が減った、6割程度の人が、業務量が減り本業に徹することができたと回答しました。非常に興味深かったのは、職場の人間関係が良くなったと回答している人がいることです。

仕事が激務の介護の現場というのは、同世代の人がコンビネーションを組んで取り組むと効率的ですが、あまり同じような属性の人ばかりが集まっていると、「あの人だけずるい」といったやっかみが入るなど人間関係がこじれることが多いです。いわゆる「きつい」「汚い」「危険」の3K職場の離職率を高める大きな原因というのが、職場の人間関係のこじれと言われています。

それを地域の高齢者が入ることによって緩和剤になっていると、いろんな事例でも聞いています。そういう意味では、負担の軽減になっているのだろうと思います。実際、介護助手をたくさん雇用している施設ほど、現役の職員のバーンアウト(燃え尽き症候群)の指標が良好であることもわかってきました。つまり、現役スタッフ業務だけではなくて、精神的な負担の軽減にも寄与している可能性があるのではないかと思います。

高齢者の安全管理は常に考える必要がある

高齢者の就労を考えていくうえでの今後の課題や展望については、雇用しているなかで、高齢労働者がけがをしないか、病気にならないかといった安全管理と切り離すことができません。そういった意味では、働くことがフレイルの予防にはなりますが、フレイルを予防しながら働くという、この二面性が大事だということになります。

また、高齢期の就労が良いとわかっていても、どのようにしてマッチングやコーディネートをしたらいいのかということもあります。最近、いくつかの自治体では専門の窓口を置いて、シルバー人材センターやハローワークと連携しながら、高齢者雇用の場を創設する仕組みもできています。

一方で、元気なうちはガッツリ働けますが、だんだんしんどくなってくると、契約してまでの仕事は荷が重く、お手伝い程度のゆるい働き方が求められることもあります。そのため、これからの高齢者の働き方というのは、ガッツリ型の就労から地域に根ざしたゆるい働き方まで、様々な働き方を考慮しながら、企業と連携してつくっていくということが重要かなと思います。

プロフィール

藤原 佳典(ふじわら・よしのり)

東京都 健康長寿医療センター研究所 副所長

東京都 介護予防・フレイル予防推進支援センター長

北海道大学医学部卒、京都大学大学院医学研究科修了。医学博士。米国ジョンズホプキンス大学 加齢・健康研究所訪問研究員、東京都健康長寿医療センター研究所・社会参加と地域保健研究チーム研究部長などを経て、現職。世代間交流・地域づくりの視点から、高齢者の健康づくり・フレイル予防について研究している。高齢者就労支援研究会ESSENCE主宰、厚生労働省一般介護予防事業等の推進方策に関する検討会構成員他、多数の自治体の審議会座長を歴任。著書に『何歳まで働くべきか』(社会保険出版社/共著)、『就労支援で高齢者の社会的孤立を防ぐ 社会参加の促進とQOLの向上』(ミネルヴァ書房/編著)、『地域を変えた「絵本の読み聞かせ」のキセキ』(ライフ出版/監修)、『ご存じですか?「介護助手」のちから』(社会保険出版社/編著)などがある。