基調報告 親子で考える就職とキャリア

- 講演者

-

- 池田 心豪

- 労働政策研究・研修機構 副統括研究員

- フォーラム名

- 第139回労働政策フォーラム「多様化する若者の初期キャリアの現在」(2025年7月18日-24日)

- ビジネス・レーバー・トレンド 2025年10月号より転載(2025年9月25日 掲載)

親がイメージする就職・キャリアと、いまの大学生が目にする仕事には違う面がある

今回のフォーラムは大学生とその親を対象に企画しました。就職について考えるうえで、われわれが蓄積した知見をヒントとして役立ててほしいという趣旨です。

本日お話しする内容は2つあります。1つめはサービス業での就職とキャリアです。親子で就職を考えるうえで、親がイメージしやすいのは、やはり製造業をモデルとした就職・キャリアだと思います。しかし、現在の大学生が就職活動で目にする仕事の多くは、広い意味でのサービス業に含まれており、製造業をモデルとした考え方とは少し違う面があります。その部分をしっかりと理解しておくことが、本人にとっても親にとっても後悔のないキャリア選択として大事であるという話をします。

ひと口にサービス業と言っても、その内実は極めて多様です。そこで2つめとして、サービス業の多様性についてデータを示しながらお話しします。サービス業においては、特に女子学生がいろいろと考えなければいけない要素、進路選択で悩むポイントがあるので、それについても具体的に話します。

ケーススタディ①成長中の中堅IT企業か、安定した大企業か

はじめにケーススタディを紹介します。私が編著者である書籍『社会学で考えるライフ&キャリア』から抜粋したものです。

私は就職活動中の大学4年生。近年業績が伸びている中堅IT企業の最終面接まで進んでいる。仕事のやりがいはありそうだし、テレワークで働けるし、とても魅力的に感じている。しかし両親は今の企業に賛成していない。「将来のことも考えて、安定した大企業も受けておいたら?」と言ってくる。私は今の会社から内定が出たら就活を終えても良いと思っているが、それで良いという確信もない。

この事例では、親の立場と子どもの立場のそれぞれで思うことがあるでしょう。親の立場で考えると、子どもが魅力を感じている企業の業績が悪いわけではないし、むしろ伸びていると。今は中堅企業だが、もしかしたら将来、大企業になるかもしれない。でも、何か不安に思ってしまう。これはなぜなのか、ということです。

なんとなくモヤモヤしているけれども、このモヤモヤをどう言語化したらいいのか。子どもに任せればいいと周りの人に言われたら確かにそうだが、そうとも言い切れない。これは何だろうという問題があります。

一方の子どもの立場では、親が言う安定した大企業の魅力もわかる。しかし、親が不安に思っている中堅IT企業に魅力を感じる。仕事にやりがいがあるし、テレワークのような新しい働き方ができる。そこに飛び込んで頑張ればいいけれど、親が心配する気持ちもわからないではない。では、親が考える将来の不安とはどういうことかという問いが生じます。

「大企業の安定」とは?

それでは、「大企業の安定」とはどういうことでしょうか。まず長期雇用があります。雇用が安定して、定年までよほどのことがない限り失業する心配がないだろうと。また年功賃金で、勤続に応じて賃金が確実に上がっていく。そうすると、将来の経済的な生活設計も立てやすい。福利厚生では健康保険や年金などの手厚い保障があり、病気や怪我をしても、あるいは老後も安心が大きいです。このように、豊かな経済生活を安定して送るための基盤として、大企業に就職すると安心という話です。

確かに、将来のキャリアを選ぶうえで、こうしたことが現実的な選択肢であった時代が存在しました。それは戦後の高度成長期、20世紀半ばの時代です。親世代というよりは祖父母の世代かもしれません。親が就職活動をしていた時代にも、まだそうした企業への就職がキャリアの選択肢として現実味があったのかもしれません。

それは、製造業が経済を引っ張り、雇用吸収力を持っていた時代のことです。多くの若者に安定した生活を提供できました。しかし、1990年代後半から現在に至るまで、製造業の就業者数は長期的に減少しています。

そうすると、「安定した大企業に就職するといいですよ」というのは、「確かにそうかもね」と思いますが、「じゃあ、現実的にそういう企業に就職できるのか」とか、「現実的なキャリアの選択肢になっているのか」というと、なかなかそうとも言い切れないのが今の若い人の実感でしょう。

製造業の就業者数は1990年代以降右肩下がり

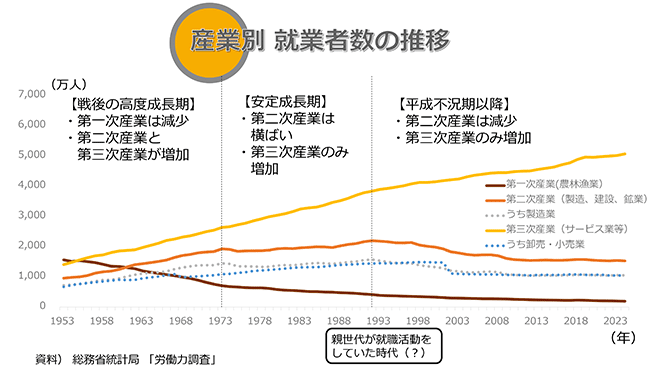

シート1は産業別の就業者数の推移です。農林漁業である第1次産業は一貫して就業者が減少しています。第2次産業は1953年から1973年にかけて増加しています。第2次産業は製造、建設、鉱業の3つを指しますが、その中心は製造業です。製造業の就業者数は20世紀半ばから後半にかけて増加しています。これは社会学でいう「工業化」あるいは「産業化」で、industrializationという英語を訳したものですが、要するに工業が経済の中心になっていました。

しかし、1973年以降の安定成長期と呼ばれる時期になると、第2次産業、製造業の就業者数は横ばいになります。平成不況期以降である1990年代以降は右肩下がりになり、現在はだいぶ下がったところで横ばいという状態です。

一方、1953年から2023年まで一貫して右肩上がりで伸びているのが、第3次産業です。第3次産業には、広い意味でのサービス業が含まれます。1990年代以降、卸売・小売業以外のサービス業が増加しています。

サービス業は多様で労働市場の実態がつかみにくい

シート1で確認した就業者数が増加傾向にある第3次産業は、今の大学生にとってはやはり現実的な就職の選択肢です。しかし、サービス業の内実は極めて多様です。製造業も多様性はありますが、それ以上にサービス業は多様で、労働市場の実態がつかみにくい。

そうなるとやはり親としては、先ほどのケーススタディのように「IT企業で成長してますよ」と言われても、その労働市場の様子がよくわからないから、断片的にいい話だけを聞いても、「やっぱりちょっと不安だな」と思うかもしれません。

子どものほうも、もちろん業界や企業をしっかりと調べて選んでいるとは思いますが、専門家でもなかなか捉えどころがないわけですから、「本当に大丈夫?」と言われると、絶対に大丈夫という確信を持てないのが実際だと思います。

こうしたなかで、サービス業の労働市場がどのようになっているかを客観的に正確に理解しよう、どこに就職したいかよりも、まずは正確な地図を手にしようという観点で今回のフォーラムを企画しました。

ケーススタディ②リゾートホテルか、情報システム企業か

次にケーススタディの2つめです。

私は大学4年生の女性。2つの会社から内定をもらっているが、どちらにも魅力を感じており、どちらに行こうか悩んでいる。1つはリゾートホテル。接客やイベントの企画・運営をする仕事。女性が多く、採用試験の面接官も女性だった。もう1つは情報システム企業。システムやウェブアプリを開発して販売する仕事。女性は少ないが、最終面接でこれからは女性にも活躍して欲しいと言われた。

この女子学生は、どちらの会社にも魅力を感じている状態ですが、どちらがよいのでしょうか。まずはデータを確認しましょう。

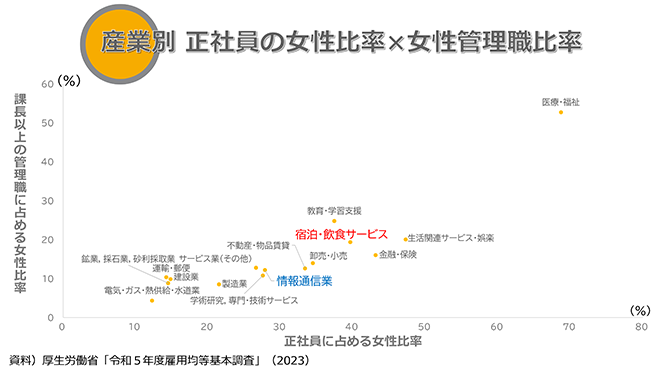

シート2は正社員に占める女性比率と、課長以上の管理職に占める女性比率の関係を産業別に示しています。

リゾートホテルが該当する「宿泊業・飲食サービス業」の正社員に占める女性比率は約40%で、他の業種に比べれば高いです。課長以上の管理職に占める女性の比率も、他の業種に比べれば高いです。

「宿泊業・飲食サービス業」は女性が多く、また女性が活躍している業種にみえます。女子学生としては、この業種の企業に就職したら「やりがいのある仕事ができる」「いろいろ相談できる先輩がいて働きやすい」と思うかもしれません。

一方、情報システム企業が該当する「情報通信業」では、正社員に占める女性比率は30%を切っています。課長以上の管理職に占める女性比率も高いとは言えませんし、「宿泊業・飲食サービス業」と比べると低いです。女性活躍という点では、これからの課題がある産業と言えるかもしれません。

長時間労働も「宿泊業・飲食サービス業」が「情報通信業」を上回る

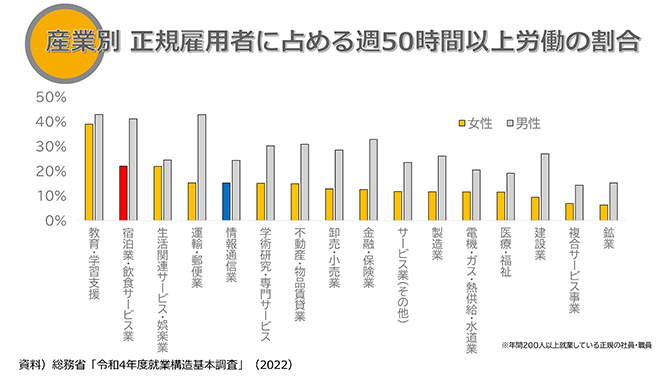

しかし、別の統計をみると違った評価になります。シート3は、正規雇用者に占める週50時間以上労働の割合を産業別、男女別にみたものです。1日8時間、週40時間勤務を前提に考えれば、週50時間以上は1日に2時間程度の残業がある働き方です。過労死するほどの長時間労働ではありませんが、私生活との関係では支障があるかもしれません。

「宿泊業・飲食サービス業」は「情報通信業」よりも割合が高いです。つまり、ワーク・ライフ・バランスの観点では、「情報通信業」のほうがよさそうです。

ただし、男性の労働時間が長い産業は、女性の労働時間も長いという関係では必ずしもありません。つまり男性と女性では、どの産業を選択するかによってワーク・ライフ・バランスの度合いに違いが生じることもあり、多様性があるということです。

賃金は「情報通信業」のほうが高い

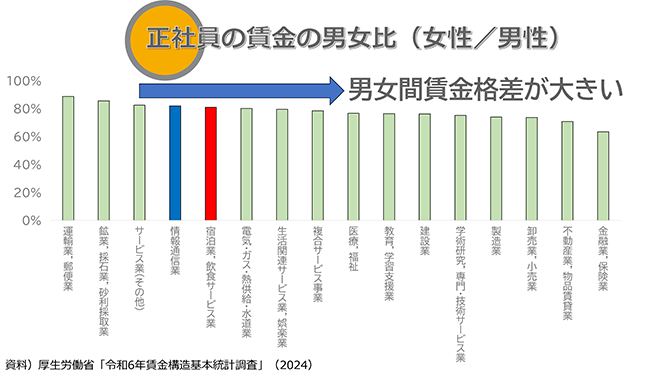

次に給料です。女性が就職先を選ぶうえでは、男女に待遇格差がないことがとても大事であると言われています。大学生までは男性も女性も同じように勉強していたのに、会社に入ってから男性と女性で扱いが違うと、不遇感を持つでしょう。

シート4は正社員の賃金の男女比を産業別にみたものです。「情報通信業」と「宿泊業・飲食サービス業」を比較すると、両者にそれほど違いはありません。その意味では、どちらの産業を選んでも大差ないという評価になるかもしれません。

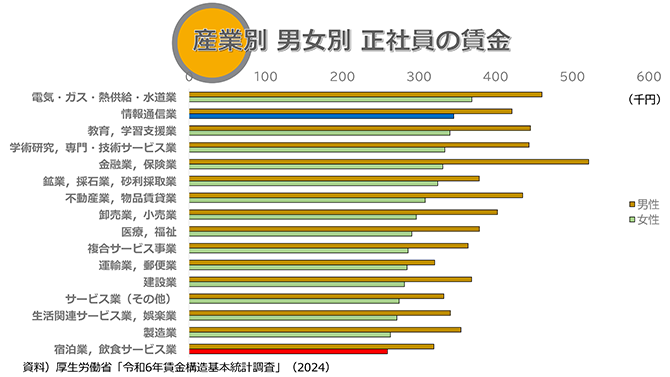

しかし、実際にもらえる賃金には違いがあります。シート5は、正社員の賃金を産業別、男女別に示しています。

端的に言って、「情報通信業」のほうが「宿泊業・飲食サービス業」よりも高いです。つまり、同じ業種のなかでの男女の賃金格差は「宿泊業・飲食サービス業」と「情報通信業」の間で違いはそれほどありませんが、「情報通信業」は男性の賃金がもともと高いです。「情報通信業」で働く女性の賃金は、同じ産業の男性に比べれば低いですが、他の産業の女性に比べるとかなり高いです。

一方、「宿泊業・飲食サービス業」では、男性の賃金がそれほど高くありません。そのうえで、女性の賃金はそれよりもやや低い状態です。生活していくことを考えると、同じ会社の男性と比べて平等かどうかという観点ももちろん大事ですが、賃金の水準も大事です。

労働生産性も「情報通信業」のほうが高い

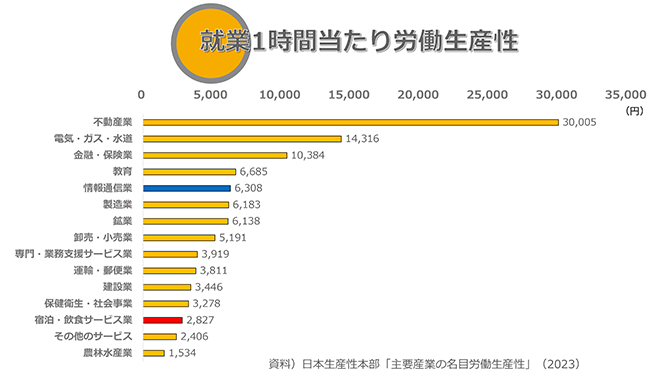

賃金水準が何によって決まるのかはさまざまな要因がありますが、サービス業を考えるうえで留意したいのが「就業1時間あたりの労働生産性」という考え方です。ここでの労働生産性は、機械やテクノロジーの利用も含めて、生産活動トータルでみたときに1時間あたりにどのぐらいの儲けを出しているかということです。この数値が高いほうが賃金原資を確保できるので、賃金の支払い能力があることになります。

シート6は就業1時間あたりの労働生産性を産業別にみています。やはり「情報通信業」のほうが「宿泊業・飲食サービス業」よりも労働生産性が高いです。つまり、「情報通信業」のほうが賃金を支払う原資を事業活動のなかで確保しやすいということです。

このように、ひと口にサービス業と言っても産業によって数値の表れ方が異なりますし、どのデータを見るかによって評価が変わってきます。

若者と親の双方にとって後悔のない就職とキャリア選択を

最後にまとめです。多くの若者にとっては、製造業よりもサービス業のほうが現実的な就職先です。しかしサービス業の内実は多様で、実態がつかみにくいです。データをみても、どのデータをみるかによって長所と短所が入れ替わります。

子どもの立場からみると、やはり面白い仕事、やりがいのある仕事など、魅力的な部分に目が行きます。しかし、そうした仕事を親の立場からみると、製造業をモデルにした典型的なイメージからすれば、否定的な部分ばかりが目に付くかもしれません。

今回のフォーラムでは、サービス業の労働市場をどのように理解すれば、若者と親の双方にとって後悔のない就職とキャリア選択ができるのかを議論して、みなさんの進路選択に役立てていただきたいです。

プロフィール

池田 心豪(いけだ・しんごう)

労働政策研究・研修機構 副統括研究員

慶應義塾大学文学部社会学専攻卒業。東京工業大学大学院社会理工学研究科博士課程単位取得退学。博士(経営学)(法政大学)。2005年入職、2023年より現職。専攻は職業社会学・人的資源管理論。主な著作に『介護離職の構造─育児・介護休業法と両立支援ニーズ』(単著、労働政策研究・研修機構、2023年、第46回労働関係図書優秀賞受賞)、『社会学で考えるライフ&キャリア』(共編著、中央経済社、2023年)。