研究報告3 仕事と育児の両立支援の新たな展開に向けて

- 講演者

-

- 池田 心豪

- 労働政策研究・研修機構 副統括研究員

- フォーラム名

- 第137回労働政策フォーラム「仕事と育児の両立支援─改正育児・介護休業法の施行に向けて─」(2025年2月7日-13日)

- ビジネス・レーバー・トレンド 2025年5月号より転載(2025年4月25日 掲載)

本日は、2024年に成立した改正育児・介護休業法の意義と、そこから見えてくるこれからの仕事・育児の両立支援策の考え方について、私の考え方を述べたいと思います。

2024年改正育児・介護休業法とのかかわり

本題に入る前に、簡単に自己紹介をさせてください。私はJILPTで人的資源管理の研究をしてきましたが、そのなかでも、特に育児・介護休業法に関係した研究を行ってきています。

2024年の改正育児・介護休業法の改正にあたっては、厚生労働省の「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会」に委員として参加し、有識者がどういった考え方で改正に臨むか、他の委員と議論を重ねてきました。また、参議院の厚生労働委員会では、参考人として法改正の意義や考え方について意見陳述しています。今日はそうした経験をふまえ、どういった形でこの改正法を職場に根付かせ、女性活躍につなげていくかといったことをお話ししたいと思います。

テレワークは「子が家にいる状態」を想定していない

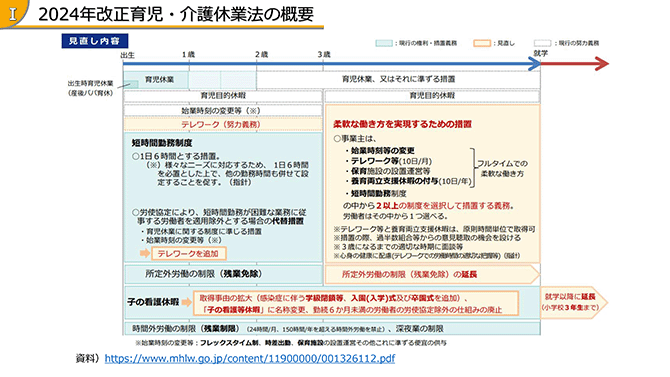

改正法では、子が3歳以降の柔軟な働き方を実現するための措置として、シート1にあるようなメニューが新たに作られています。ここで努力義務という形になっているテレワークについて少し補足すると、「子が家にいる状態で、その親がテレワークをする」といったことは想定していません。仕事の時間はしっかりと職務に専念できる環境を作ることが大事で、子が保育園に通っている間、子が家にいない状態で仕事に専念する形を念頭に置いています。テレワークについては、通勤時間を節約できるといったメリットにポイントに置いて法改正をしていて、「ながら仕事はしない」ということに留意していただけたらと思います。

また、柔軟な働き方を実現するための選択的措置の義務については、シート1の右側に記載しているものから2つ以上を選んで、地域の各事業所に採り入れていただけたらと思います。

個別周知・意向確認や労働者の個別事情への配慮を

前回の改正時(2021年)に育児休業制度の個別周知・意向確認が義務化されていますが、今回、新たに「柔軟な働き方を実現するための措置」や「他の両立支援制度」についても、個別周知・意向確認や労働者の個別事情に配慮して適切な措置を講じることが義務化されています。

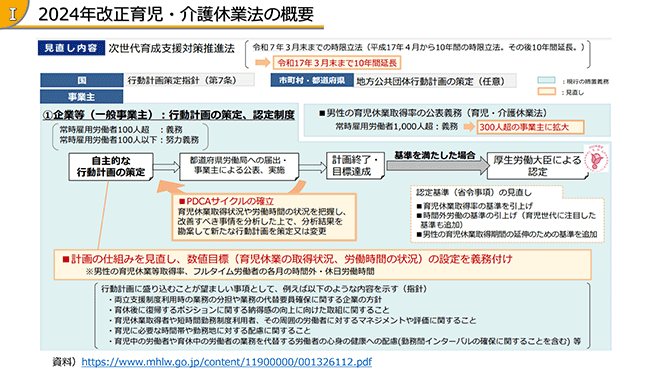

さらに望ましい対応として、障がい児や医療的ケア児といったような障がいを持つ子がいたり、ひとり親家庭で子育てしている場合には、他の親とは違ったニーズがあるため、それに対して適切に対応してもらうことも新しく法律に入っています(シート2)。

また、シート3にあるように、次世代育成支援対策推進法が2035年3月末まで10年間延長されることに伴い、行動計画の仕組みを見直すことにもなっています。

仕事と育児の両立支援は新しいステージに

私は、今回の育児・介護休業法の改正は、両立支援が新しいステージに踏み出す第一歩になっていると考えています。今まで法律で整えてきた両立支援制度は、すでにメニューが結構、充実しています。それ以上に何を増やすかを考えた時に懸念されるのは、制度の利用者が女性に偏っていることです。

短時間勤務や休業がキャリア形成のブレーキになることも

女性が子育てのために早く帰ることができたり、休めるようになって、育児に時間を多く割ける方向に支援が向かっています。マミートラックというのですが、仕事を続けてはいるけれど、昇進や昇級といったキャリアアップからは離れていくことが懸念されます。男女雇用機会均等政策の文脈でみた場合、やはり女性のキャリア形成支援の観点から法律のあり方を考える必要があると思います。

サポートする同僚への支援も大事

また、今は男性の育児休業取得者も増えています。これからさらに法改正をして制度を充実させていくと、利用者は子育てと仕事の両立がしやすくなりますが、職場で支援する上司や同僚の負担も同時に考えるべきではないかとなりました。利用者へのフォローのしわ寄せで同僚の負担が増して、気持ち良く支援できなくなってくると、育児をする当事者も職場にいづらくなります。

さらに、少子化対策という文脈で考えると、今は少子化で利用する人も比較的少ないので手厚い対応ができていますが、もしも今後、子どもが増え、それにともなって制度の利用者も増えていけば、職場が負担に耐えられなくなってしまいます。そのような意味で、職場の負担も念頭に入れることが重要です。

異なる事情を持つ人への配慮も必要

その一方で、現行の制度では不十分だという人もいます。厚生労働省の研究会では、障がい児や医療的ケア児を持つ親を招いて話を聞きました。一般的に、子が0歳から1歳、1歳から2歳と育っていくにつれ、親は子を保育園に入れたり、あるいは少しぐらいなら1人でいられるようになることによって、子どもは親の手を離れていきます。しかし、障がい児や医療的ケア児には、年齢を重ねても親の手を離れていかない子もいます。

例えば、子が大きくなっても他の子より病院に行く必要があるような障がいを持っている場合は、現行制度より上の年齢まで子の看護休暇を認める必要があるでしょう。また、年5日という子の看護休暇制度の日数についても、夫婦であれば2人で10日取れるところをひとり親家庭は1人分なので、そのぶん、通常の従業員より手厚い支援が必要だろうということです。

「定食型」から「ビュッフェ方式」へ

これまでの法律は、同じ両立支援制度を用意して、それを皆に使ってもらうという発想でした。私はこれを「定食型」と呼んでいますが、従来は育児休業、短時間勤務、所定外労働の免除、子の看護休暇といった制度が、定食の主菜、副菜のように並んでいました。行政は法律で義務化することにより、定食のおかずを用意し、企業から従業員にそれを提供してもらう。そして、従業員はこの制度をしっかり利用する。定食を完食するように利用すれば両立ができる、といった考え方でした。

しかし、今後はそうではなく、「ビュッフェ方式」で考えることが重要ではないかと思います。障がい児や医療的ケア児、ひとり親家庭、あるいは他にもいろいろな事情で、もっと多くの制度を必要とする人はいると思います。そういった意味では、制度のメニューはどんどん増やしていったほうがいい。しかし、だからといって、皆が端から端まですべて完食するといった発想ではない。一人ひとりが必要な制度を必要な分だけ取るといった考え方です。

例えば、ある人は育休を取らずに産休だけで復職する。別の人は、育休を早く切り上げて、その後は短時間で勤務する。また、短時間勤務をしつつ、早めにフルタイムに復職する人もいる。このような形で、制度の利用を少しで済ませる人がいてもいいし、長期の育休や短時間勤務をする人がいてもいい。たくさん制度が必要な人は自分が必要とする分を気兼ねなく使えるほうがいい。改正法はそういった発想で、今回のメニューを増やしています。それが、「選択的措置義務」あるいは「個別に配慮することが望ましい」という形です。

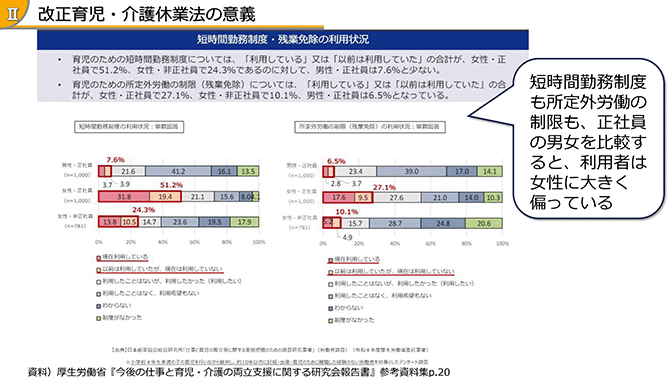

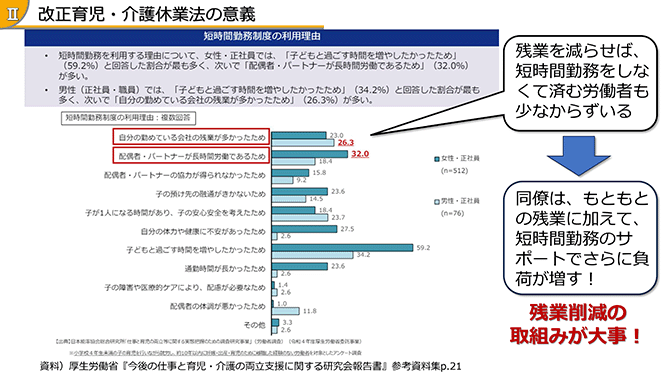

正社員女性に利用が偏る短時間勤務や所定外労働制限

シート4は、法改正の根拠になったデータです。正社員の男女を比較すると、現状は短時間勤務も所定外労働の制限も女性に利用が大きく偏っています。ここで、さらに制度を手厚くして女性がもっと子育てをするといった方向に行くのではなく、違った発想が必要になってきます。

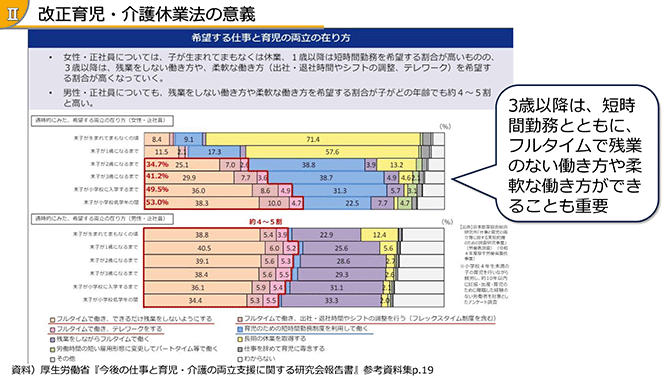

そう考えた時に、例えばシート5で3歳以降の働き方をみると、短時間勤務のニーズも一定数あるので、選択的措置義務として残しています。ですが、他にもフルタイムで残業のない働き方ということで、出退勤時刻を少し遅らせたり、フレックスタイムや時差出勤にする方法も示されています。また、テレワークで通勤時間分を仕事の時間に充てる選択肢もあっていいということです。

残業のない働き方の推進が大事

短時間勤務を長く利用する理由に、フルタイムに戻ると残業が付いてくることがあげられます(シート6)。つまり、定時退勤で8時間きっかりで終われれば両立できるかもしれないけれど、フルタイムで働くと言った瞬間に10時間、12時間働かなくてはならないのであれば、それは難しいので、しばらくは緊急避難的に短時間勤務をするということです。また、同僚のサポートについても、同僚がもともと残業があるような状態だったら、短時間勤務の人が早く帰った分のフォローも加わって、さらに負担が増すことになります。

そこで、そもそも残業がない働き方をもっと進めて、そのなかで働き方改革を進めていく。そうしたなかで、短時間勤務から早めにフルタイムに戻ることができたり、あるいは繁忙期には短時間勤務でも多少は長く働くなどといった形で、柔軟に短時間勤務を運用していく取り組みが大事だといった考え方をしています。

男性が家庭で子育てする分、女性はキャリア形成に関心を

また、女性に利用者が偏る背景には、配偶者、パートナー、つまり子の父親が長時間労働をしているために、母親が保育園の送り迎えをしなくてはならなくなるといった事情もあります。やはり男性の働き方を見直すことが必要なので、制度の利用に関しては、女性にどういったニーズがあるかも大事ですが、どちらかというと、これからは例えば、3歳以降の選択的措置義務で男性がフレックスタイムを使って朝、子を保育園に送ってから出社したり、少し早く退勤して保育園に迎えに行くといったことができるような、男性を念頭に置いた制度を採り入れていくことも大事になってきます。

そこで、厚生労働省の研究会では、今まで制度の利用者は母親が想定され、女性のニーズに関心が向きがちだったところを、男性が家庭で子育てをして、その代わりに女性は今よりも少し労働時間を伸ばしてキャリア形成に関心を向けることができるといったような考え方も必要になってくるという議論をしました。

これからの仕事と育児の両立推進の考え方

先ほど、「定食型」から「ビュッフェ型」と言いましたが、これまでは「法律がこういった制度を作りました」「制度を義務化しました」、だから「行政から企業に対して、法律で義務化されている制度を従業員が使えるようにしてください」といった形で制度の運用が図られてきました。企業の中には、「わが社は育休取得率100%です」などと制度の活用状況をアナウンスして、そういった企業を行政も周りの企業も称賛してきました。

集団的なアプローチではなく個のアプローチに発想を

今後は少し発想を変えます。これから新たに義務化される選択的措置義務や法律で定められる制度は、皆が同じ制度を使うわけではなく、それぞれの多様な事情に応じて必要な制度を必要なだけ使えるといった形になります。トップダウンで皆同じというような集団的なアプローチではなく、個別のアプローチに比重を置く考え方です。

先ほど例示した夫婦共働きで保育園の送り迎えを分担しているような家庭の場合、男性も保育園の送り迎えをしたり、子が熱を出して休む時に夫婦交代で休むような家庭もあれば、ひとり親ですべて自分がやらなくてはならない家庭もあります。

また、子が障がいを持っていたり医療的ケアが必要だったりするケースや、いろいろな事情が従業員に発生する場合には、それぞれの事情について個別に意向を確認し、必要な支援を施して離職しなくて済むようにする。さらに言えば、単に離職しなくていいだけではなく、きちんとキャリア形成ができるような形で支援するのです。

労使の対話がこれまでにも増して重要に

そういう意味では、労使の対話がこれまでにも増して重要になります。会社から従業員に個別に周知することもありますが、そこで意見が折り合わない場合、労働組合がサポートすることも必要になってくると思います。もっと言えば、労働組合も単に新しい制度や法定を上回る制度を導入して欲しいと要求して終わりではなく、制度の個別周知や意向確認などをしていくなかで従業員とコミュニケーションを取り、トラブルの有無や運用が円滑に進んでいるかなどをウォッチしてフォローすることが求められてくるようになると思います(シート7)。

デュアルキャリアが徐々にマジョリティに

最後に、法改正の内容がこれからキャリアを歩む女性の意識や考え方とフィットしているのかどうかについて述べたいと思います。

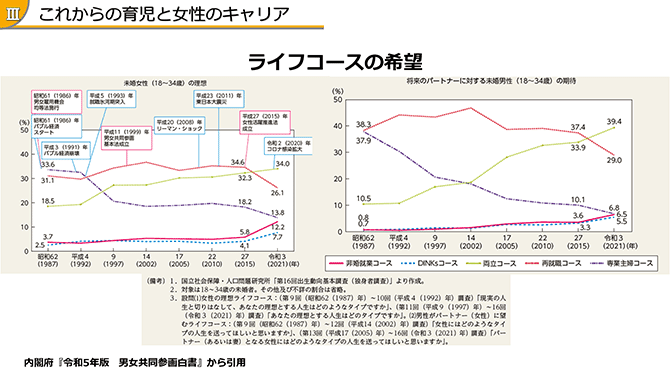

シート8は、2023年版の男女共同参画白書に載った国立社会保障・人口問題研究所の意識調査の結果です。この白書では、令和の時代の新しいモデルというものを出して、女性活躍のあり方を展望する特集を載せています。左側の図をみると、未婚女性が理想とするライフコースとして、結婚・出産にかかわらず仕事を続ける両立コースと、結婚しないで仕事を続ける非婚就業コースが増えています。これは、結婚・出産で仕事を一段落させるといった発想が徐々に後退して、そもそも結婚しないかもしれないし、結婚・出産しても仕事を続けるといった意識が目立つようになってきている。そして、男性も同様に両立コースを望む人が増えています。こうしたことから、デュアルキャリアがだんだんマジョリティになっていると言えます。

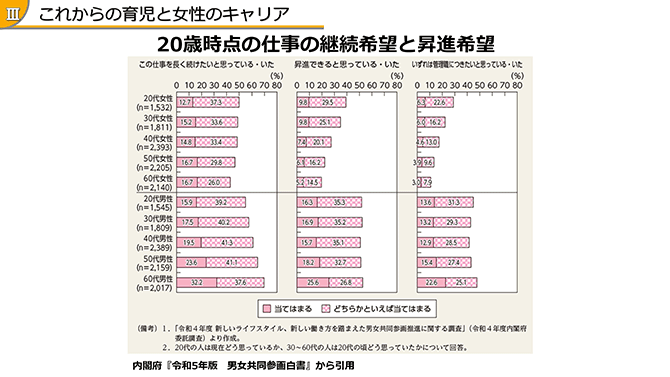

昇進についても、将来、昇進できると思っている人が若い女性を中心に増えていて、いずれは管理職に就きたいと思っている割合も少しずつですが、上がってきています(シート9)。

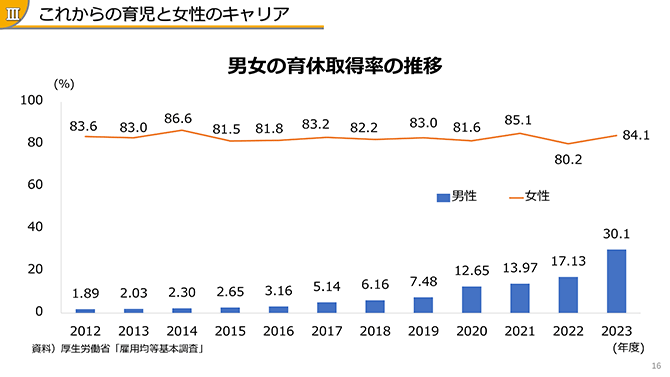

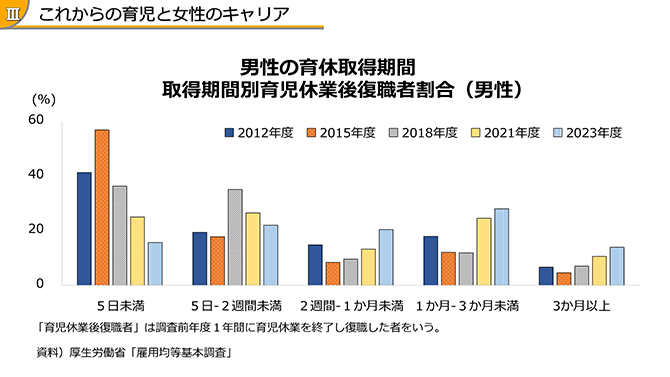

上昇傾向にある男性の育休取得率と高止まりする女性の取得率

その一方で、いまだ低い男性の育休取得率も、徐々にではありますが上昇しています。2021年の育児・介護休業法の改正で、男性が育休を取りやすくするように改正した甲斐もあって、少しずつですが伸びています。ただ、男性が取る代わりに女性が取らなくなるということではなく、女性の取得率は相変わらず高いところで推移しています(シート10)。

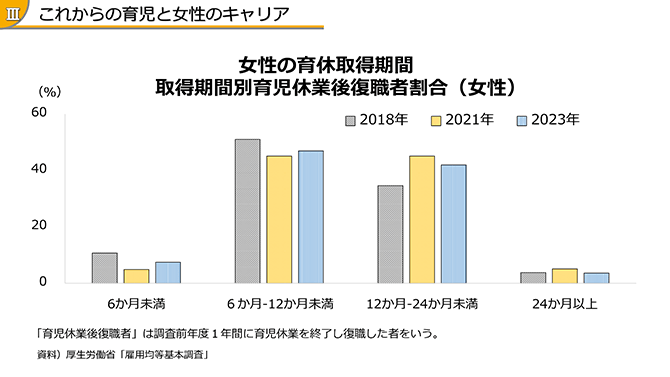

取得期間をみても、もともと男性は「5日未満」などと短期間が多かったのですが、「3カ月以上」や「1カ月~3カ月未満」など、月単位で1カ月以上取る男性も少しずつ増えている状態です(シート11)。ただ、女性の取得期間をみると、依然として長い(シート12)。これについては、夫婦が同時に育休を取れる期間が長くなっていると解釈しています。

企業や同僚への負担を考える必要が

2021年の改正では、「産後パパ育休」という制度を作って、女性の産休期間に男性がまず育休を取りましょう、といったことを行いました。さらにその後も、夫婦で分割取得できる法改正をしました。母親が早く復職して、その代わりに交代で父親が育休を取るといった、スウェーデンなどで主流になっている形をイメージしています。

それでも、夫婦が交代で取るというより、相変わらず女性が長い期間、取得します。シート12からわかるように、「12カ月~24カ月未満」の取得が多く、育児休業の延長部分も女性が長く取っています。そのうえで、男性も子育てのために育休を取得して、その期間が延びている状態です。すると、支援する人の負担もそのぶん増えているわけで、先ほど言いました同僚の負担や企業の負担も合わせて考える必要が出てきます。

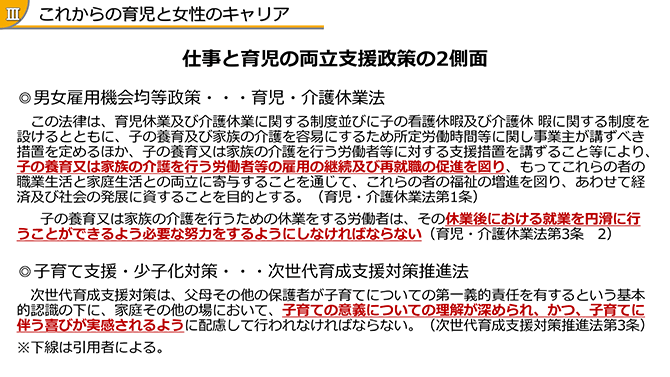

企業は仕事を脇に置いて子育てを応援──次世代育成支援対策推進法

こうした時に、「とはいえ子どもといる時間は大切なので、あまり負担を意識するようなことを言わないで」とか「子育て自体をしっかり応援することが大事で、それが企業の社会的責任だ」などといった考え方もあると思います。シート13の下の「◎子育て支援・少子化対策・・・次世代育成支援対策推進法」にある文章は、そういった考え方に則っています。赤字で下線を引いていますが、次世代育成支援対策推進法というのは、「子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように」ということです。つまり、仕事はとりあえず脇に置いて、お父さんもお母さんもちゃんと子どもと向き合って子育てができるように企業としても応援しましょう、というスタンスです。

女性のキャリア形成支援に則った制度の利用を促す──育児・介護休業法

その考え方に立つと、夫婦が一緒に育休を取って、親子3人あるいは他の兄弟も含めて皆で子どもと向き合って子育てができる。これは非常にいいことだとなります。しかし、それを女性のキャリア形成支援との関係性と照らしてみると違った評価になります。実は育児・介護休業法はもともと男女雇用機会均等法の中から育児休業の規定が独立して、男性も含めた形でできあがった法律ですので、基本的な目的は女性の就業支援です。

育児あるいは介護をしながら働く労働者の就業支援ということで、法律の目的も「子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り」と、「子育て」ではなく「働く」方向にベクトルが向いています(シート13)。

また、ここにもう一つ、「子の養育又は家族の介護を行うための休業する労働者は、その休業後における就業を円滑に行うことができるよう必要な努力をしなければならない」とも書いてあります。ですから、単に休んで子育てに専念しましょうということではなく、大元はやはり女性の産後の復職支援。産休明けに休業して子育てに専念することだけではなく、その後にちゃんと就業できるように復職の準備をしましょう、と書いてあるわけです。

すると、今回の改正では次世代育成支援対策推進法も延長するので両方なのですが、育児・介護休業法の趣旨で考えると、やはり女性活躍、女性のキャリア形成支援を考えて、それに則った制度の利用を促すことが、ど真ん中の考え方になるわけです。

女性のキャリア形成支援を考えた政策を

冒頭に、「2024年の育児・介護休業法改正は新しいステージに向かう第一歩」とお話ししました。そもそも仕事と育児の両立支援の目的とは何なのか?といったところから立ち返り、研究会の中でも、子育て支援と女性活躍支援の両方の意味があるということを加味して、そのバランスの中で制度を作っていくといったことをしてきました。特に、育児・介護休業法では、女性のキャリア形成支援について、もう少ししっかり考えて政策を作ったほうがいいのでは?といった意見が多数でました。私もそういった考え方に立っています。

平成はケア支援としての両立支援が充実

先ほど、男女共同参画白書で女性活躍のあり方を展望する令和モデルを出していることをお話ししましたが、平成と令和といった対比で考えると、平成の時代というのは、やはりケア支援としての両立支援が非常に充実した時代でした。短時間勤務や所定外労働の免除が義務化され、育児休業以外のいろいろな制度が充実して、女性が仕事をしながら子育てしやすいように、子育てしながら仕事がしやすいようにということで、ケアに関わる支援を充実させました。そのなかで、男性にも妻が就業しているか否かにかかわらず育休が取れる形で法律が作られ、母親が専業主婦で家にいる状態であっても、父親も仕事を休んで、あるいは早く家に帰って子育てをする機運ができた時代でした。

令和は女性活躍を意識した両立支援の時代に

ただ、それではキャリアからはどんどん離れていってしまい、女性活躍支援にはならないので、今後は女性活躍支援の観点から両立支援を捉え直すことが大事になってきます。そういう意味では、2024年の改定は、新時代の最初の法改正になるのではないかと思います。

2021年にも改正されていますので、正確には令和初の改正ではありませんが、2021年の改正をふまえたうえで、次にどうするかを考えると、女性活躍をより意識した両立支援制度の整備と利用促進、運用が大事になってくるのではないかとなります。新しい発想で、仕事と育児の両立支援に取り組んでいただけたらと思います。

プロフィール

池田 心豪(いけだ・しんごう)

労働政策研究・研修機構 副統括研究員

慶應義塾大学文学部社会学専攻卒業。東京工業大学大学院社会理工学研究科博士課程単位取得退学。博士(経営学)(法政大学)。2005年入職、2023年より現職。専攻は職業社会学・人的資源管理論。『介護離職の構造─育児・介護休業法と両立支援ニーズ』(労働政策研究・研修機構、2023年)が第46回労働関係図書優秀賞を受賞。「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会」等、育児・介護休業法に係る厚生労働省の研究会で委員を務め、参議院厚生労働委員会参考人意見陳述にも登壇。