研究報告1 働く人々の疲労回復におけるオフの量と質の確保の重要性──勤務間インターバルと『つながらない権利』

-

- 久保 智英

- 労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 上席研究員

- フォーラム名

- 第134回労働政策フォーラム「ICTの発展と労働時間政策の課題─『つながらない権利』を手がかりに─」(2024年8月30日-9月5日)

- ※所属・肩書きは開催当時のもの

- ビジネス・レーバー・トレンド 2024年12月号より転載(2024年11月25日 掲載)

国際語となった日本のKaroshi(過労死)

まずシート1をご覧ください。英語でKaroshi(過労死)と書かれていますが、実は過労死という言葉は国際語になっています。これは2002年のオックスフォード英語辞典に登録された時のもので、辞書には、日本の強い労働倫理によって引き起こされるストレスを反映したもの、オーバーワークや職務に関連した疲弊によって引き起こされる死という意味で登録されています。

全世界で日本と同じような現象が起きている

シート2は世界保健機構(WHO)と国際労働機関(ILO)によって行われた調査の結果です。2021年に発表された論文に掲載されていたものですが、長時間労働による虚血性心疾患の死亡率と脳卒中の死亡率を表しており、色が濃い国ほど、それらの死亡率が高いということになります。これをみると、世界で、日本と似たような現象が起きているということがわかります。これはコロナの前の2016年の状況ですが、全人口の約1割が週55時間働いており、長時間労働による虚血性心疾患や脳卒中による死亡者は推計で74万人はいたということがわかっています。

勤務間インターバル制度

オフの量を守る勤務間インターバル制度

こういった状況のなか、過重労働対策として注目されているのが勤務間インターバル制度です。私は勤務間インターバル制度を、オフの量を守る対策と位置づけています。

これまでの労働時間規制が上限を規制していたのに対し、勤務間インターバル制度は、1日の勤務終了後から翌日の出社までの連続休息期間を確保するものです。EUがいち早くワークルール化し、最低11時間は設けると設定しました(労働時間指令)。疲労回復に重要なオフの時間をダイレクトに規定しているという意味で、新しい過重労働対策として期待が持てるものだと思っています。

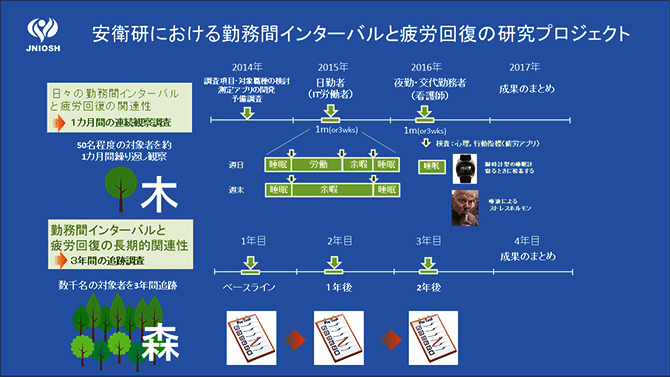

なぜEUが勤務間インターバル制度を11時間に設定したのか、EUの労働時間の専門家に尋ねましたが、特定の科学的なエビデンスに基づいたというよりも、既存の法律に基づいて11時間が算出されているということでした。最適な勤務間インターバル時間はどのくらいなのかを確かめるため、労働安全衛生総合研究所で2014年から4年間、プロジェクト研究を実施しました(シート3)。

調査研究すると4時間のインターバルの人も

1人を毎日観測する木のタイプの研究と、数千人の労働者を3年間追跡して検討する森のタイプの研究という2つの視点で、勤務間インターバルと疲労回復の関係をみました。疲労のアプリを開発し、タブレットを渡して、毎日の勤務間インターバルと疲労関連指標の測定をお願いしました。シート4がその結果であり、1クール目の32人と2クール目の23人の毎日の勤務間インターバルの推移を示しています。赤いラインがEU水準の11時間です。平均値でみると13時間ぐらいですが、日々のインターバルの推移をみると、なかには4時間のインターバルで働いていた人がいました。通勤が片道1時間と考えると、家に2時間程度しかいない状態で働いていたということになります。

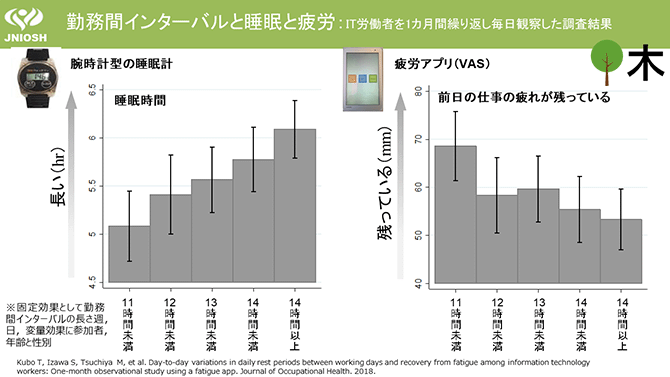

日々のインターバル別に、腕時計型の睡眠計で測った客観的な睡眠時間と、疲労のアプリで測った前日の仕事の疲れ具合をみると、インターバルが11時間未満のときは1日5時間睡眠であり、他の時間よりも仕事の疲れが残っていることがわかりました(シート5)。やはりEUが設定した11時間は妥当で、インターバルを確保することは睡眠時間の確保とともに、疲労回復につながるということがわかりました。

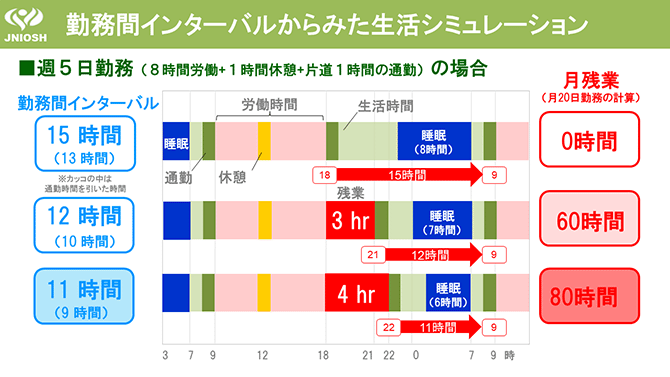

インターバル11時間では過労死ラインと同程度の働き方なので最後の砦

ただ、勤務間インターバル制度を導入すればすべて解決なのかというと、私はそうではないと思っています。シート6は、勤務間インターバルからみた生活のシミュレーションです。勤務間インターバル11時間の場合、22時に職場を退社し、次の日9時に出社というパターンがみえます。1日ベースの労働時間に換算をすると、ほぼ18時を定時とすれば1日4時間の残業は可能です。月ベース換算では、ほぼ80時間の残業が可能ということになり、いわゆる過労死ラインと同じ程度の働き方になる。よって、11時間のインターバルは最後の砦だと言えます。

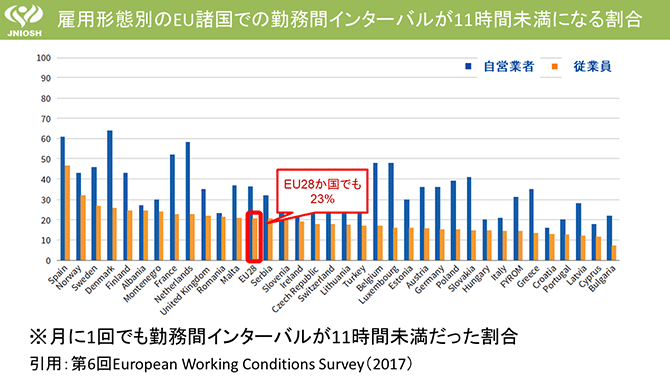

現実問題をシート7のEUの労働条件調査の結果でみていきます。EUでは普通に働いていれば勤務間インターバルを守れていると思っていたのですが、実はそれが間違いだったかもしれないということに気がつきました。2017年の調査結果で、月に1回でも勤務間インターバルが11時間未満になった人の割合をみると(従業員の場合)、EU28カ国全体で23%でした。

勤務間インターバルがEUで形骸化した大きな要因は情報通信機器の普及?

大きな要因として、今回のテーマで取り上げている情報通信機器が影響しているのではないかと思っています。情報通信機器が世界的に普及したことによって、オフの時間が11時間と規定されても、その中で容易に働けてしまう。勤務間インターバル制度が本家本元のEUでも形骸化しているのではないかとみています。

スマートフォンなどの新しい技術が出るたびに時間が節約されて、少しの労力でいろいろなことができるようになったということは、まず間違いありません。しかし、「ゆとり」が生まれて労働時間が短くなったでしょうか。いろいろ便利になる反面、私たちの労働時間が減ったわけではない。むしろ仕事にアクセスしやすくなっている状況が生まれているので、昔に比べてゆとりは少なくなっていると私はみています。

職場から離れても心理的に仕事に拘束される

昔は、休憩、休息、休日といった仕事から離れる状況に置けば、労働者の疲労は回復すると考えられてきました。労働者の疲労を研究する分野では、どういったタイミング・長さの休憩を配置することが、疲労が過労にならないのかということを研究してきたのですが、情報通信機器の発達によって、職場から物理的に離れても、心理的に仕事に拘束される状況が世界的に増えているのです。

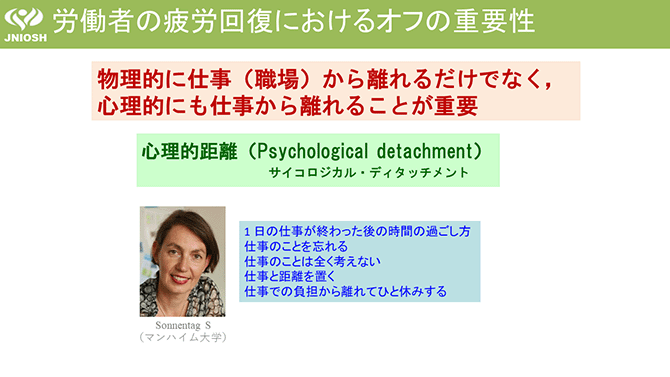

こういった状況に関して、ドイツの産業心理学者であるサビーネ・ソネンターグ(Sabine Sonnetag)先生たちが中心となって、「心理的距離(Psychological detachment)」が疲労の回復、ストレスの解消には重要だと提案しています。職場から物理的に離れることだけではなく、心理的にも仕事から離れることが重要で、ディタッチすることが重要であると言っています(シート8)。

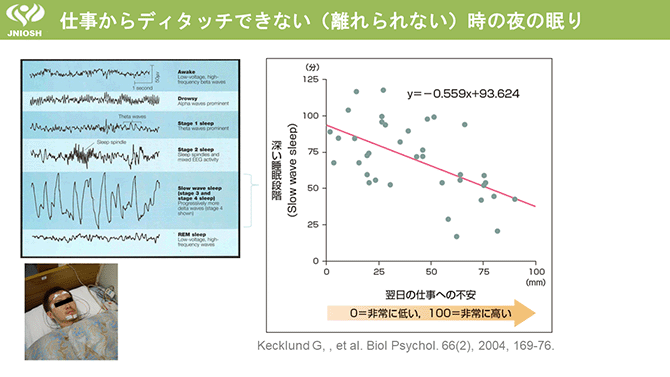

特に、いつでもどこでもつながれるようになってきた今の世の中では、この概念は重要性を増していると思っています。そこで、皆さんに問いたいと思いますが、眠る直前までスマホをいじっていますか。こういった状況での睡眠の質を推測できる睡眠脳波を測定した実験がシート9です。横軸は仕事への不安度を表しており、右にいくほど仕事への不安度は高くなります。縦軸は、脳波を測った時の深い睡眠段階の出現量です。

次の日の仕事への不安度が80点の時、徐波睡眠は20分程度。仕事への不安度が20点の時、徐波睡眠が120分など、次の日の仕事への不安度が高い、つまりディタッチできていないほど、疲労回復に重要な深い睡眠段階が少なくなっています。

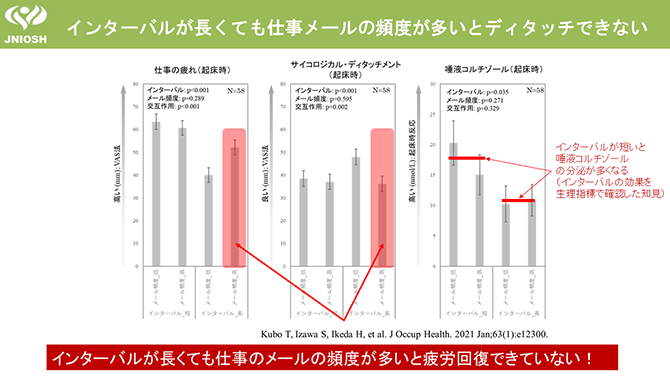

インターバルが長くても仕事メール頻度が多ければ疲労感が増す

次のデータは私が以前行った調査の結果です(シート10)。勤務間インターバルと勤務時間外での仕事のメールの頻度をかけ合わせて、仕事の疲れやディタッチ、唾液によるコルチゾール(ストレスホルモン)をみました。インターバルが短いときと長いとき、勤務時間外での仕事のメールの頻度が低いときと高いときの4つの条件でみており、勤務間インターバルが長く、仕事のメールの頻度が多ければ、仕事の疲れが高くなり、かつディタッチができなくなったことがわかっています。コルチゾールについては、勤務間インターバルの長さだけで差が出てきましたが、いずれにしてもインターバルが確保されていたとしても、そのなかで仕事のメールをしていたら、疲労回復対策としてはあまり望ましくないことがわかります。

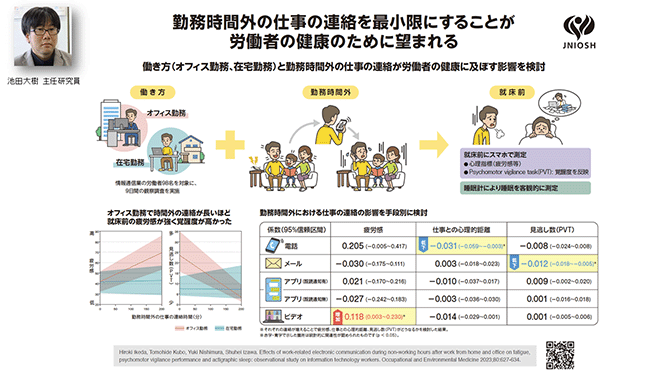

勤務時間外でのビデオ通話や電話が疲労感を高める

加えて、最近、私の同僚である池田大樹研究員が行った調査では、在宅勤務とオフィス勤務という2つの状況に分けて、勤務時間外メールの影響をみました(シート11)。在宅勤務に比べてオフィス勤務のほうが、勤務時間外のメールが長くなるほど疲労感が上がるという関係性が出ています。もしかしたら在宅勤務は、細切れの仕事に対して割と適応している状況なのではないかと考えられるのと、オフィス勤務は家に帰ってから勤務時間外の連絡対応をするということなので、疲労の影響がとても強いのではないかということが推測されます。勤務時間外における仕事の連絡の影響を手段別にみると、勤務時間外でのビデオ通話などの会議が疲労感を高め、加えて、勤務時間外の電話での連絡がディタッチを阻害することがわかっています。

つながらない権利

勤務時間外でのメールを規制するワークルール

つながらない権利が全世界的に今、法制化に向かっています。勤務時間外でのメールのやり取りを規制するというワークルールで、フランスでは2017年に施行されています。

1つ言えるのは、ヨーロッパの人々はプライベートをとても大事にしますが、それでも、つながらない権利というルールを持たないと自分たちのオフを守れない状況になってきている。だから、プライベートを軽視する日本でこそ、つながらない権利は私たちの健康を守るために重要なルールになっていくのではないかと思っています。

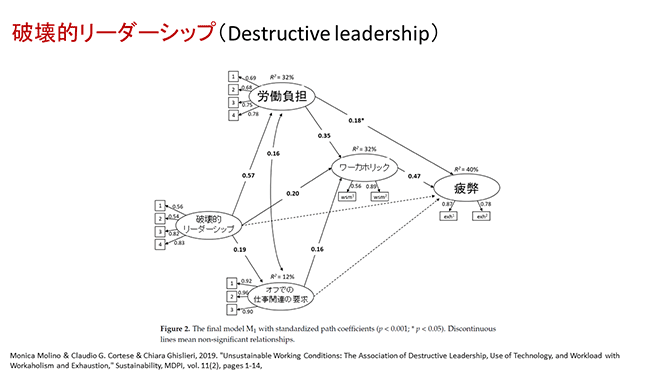

ただ、ルールも大事ですが、こういった研究も最近出てきています。シート12は「破壊的リーダーシップ(Destructive leadership)」といい、いわゆるパワハラ上司のもとで働いたときの、仕事の要求を示したものです。こういったパワハラ上司のもとで働いていると、オフでの仕事管理の要求が増えてワーカホリックになり、やがては疲弊するという関連性がみてとれました。つながらない権利を考えるうえで、勤務時間外にメールをしてくるのは、やはり上司なので、上司に対するマネジメントもあわせて考えていく必要があります。

オフでも仕事のことを考えたいという人がいることも問題

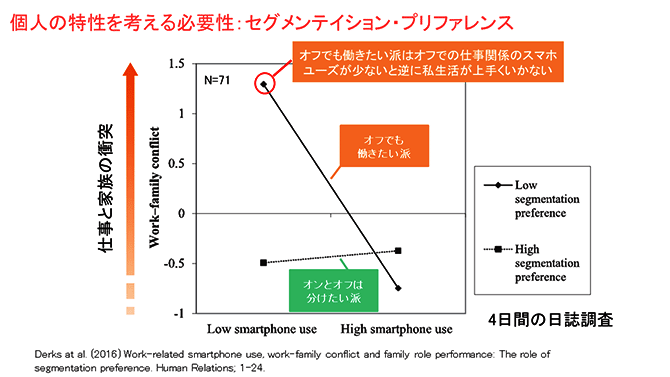

ただ、ここでもう1つ問題として言えるのは、オフでも仕事のことを考えたいという人が一定数いることです。この問題をどうするかということですが、心理学の中でこういった研究がなされています。オフでも働きたい派のIntegratorと、オンとオフはきれいに分けたい派のSegmentator、という2つの志向性があると思います。オンとオフが分かれている状況を個人が好む程度をSegmentation preference(セグメンテイション・プリファレンス)といいますが、こういった人たちがオフの仕事に対してどういうリアクションを示すかを言及した研究がシート13です。

オフでも働きたい人は規制をすることでストレスを感じる

IntegratorとSegmentatorのそれぞれで、仕事でスマートフォン使用量が少なかった日と多かった日に分けて、Work–family conflictというストレスの指標をみました。結果をみると、Segmentatorはあまり影響を受けていませんが、Integratorは、勤務時間外でのスマホによる仕事の頻度が少ないと逆にストレスを感じてしまうということがわかりました。ですので、一律につながらない権利としてオフでの仕事を規制すると、Integratorは、自分のスマートフォンやノートパソコンを用いて仕事をしだすことが火を見るよりも明らかです。

ルールは重要ですが、こういったある一定の労働者のことも考える必要があると思います。ただ、嗜好性はあっても、適切な仕事の量の中でなくてはなりません。どちらのタイプもその人のキャパシティーがあり、それを超えて働き続ければ、生産性は下がることになります。

職場の特性に応じた疲労対策の重要性

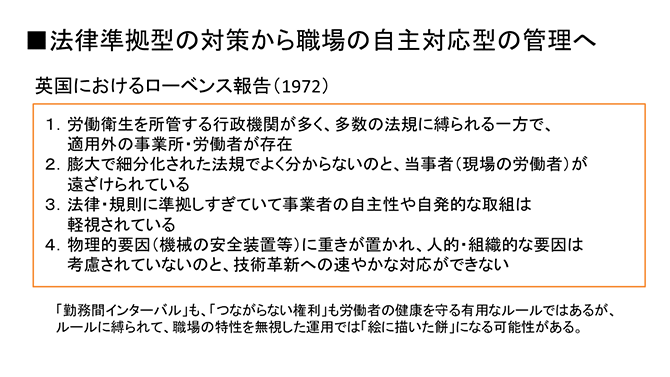

ここまで、勤務間インターバル制度とつながらない権利という2つの新しい過重労働対策を紹介してきましたが、いろいろな職場があるなかで、特性をふまえないで実施した場合、どれくらい効果がでるのでしょうか。やはり個々の職場の特性もふまえた形でのルール化が重要だと考えています。それに対して1つヒントを与えてくれるのが、イギリスのローベンス報告です(シート14)。当時のイギリスではいろいろな法規制が多く乱立し、それを守るべき事業者が法律を認識していない状況があり、その状況を打開するために事業者自身の自発的な取り組みも盛り込んでいこうという提起でした。

参加型人間工学というアプローチの繰り返しで職場が良くなる

この事業性という考え方は、今でも労働衛生の中で生きており、それを体現したのが労働科学研究所の小木和孝先生です。小木先生はILOで参加型人間工学というアプローチを広めました。参加型人間工学とは、低いコストですぐに実践できる工夫や、もともと職場にある改善を掘り起こし、悪い部分を指摘するのではなく、好事例を集めていい面を伸ばすという理念のもとで行われる職場環境改善の手法です。こういった改善を繰り返すことによって、徐々に職場が良くなるという、自主的な対策として位置づけられます。

実は、私は研究所の労働組合の委員長も務めており、毎月の安全衛生委員会にも参加しています。われわれも参加型人間工学のアプローチに基づいて職場環境改善に日々取り組んでいます。例えば、委員会が行われる前に、匿名のアンケートを活用し、健康や安全に関して議題に上げてほしいことを職員に尋ね、そこで出たものを委員会で議論して対策を実施しています。こういった従業員のニーズを捉えた対策の実施は、効果を得るためには重要だと思っています。それに気づかせてくれたのは、以前実施したコロナ禍での病院勤務者を対象とした調査研究です。

当時のコロナに対しての院内対策と、それに対する満足度が病院勤務者の離職意向にどう関係していたのかを調べ、院内対策が多い・少ない、満足度は高い・低いの4つのグループに分けて離職意向を検討しました。その結果、院内対策が多くても満足度は低い場合、院内対策が少なくても満足度は低い場合は、離職意向が高まっていたということがわかりました。1つでも満足のいく対策が打てていれば、離職意向の上昇を防ぐことができたと思いますので、やはり職員のニーズをふまえて対策を実施するということが重要であり、他の業種も当てはまることだと思います。

また、ルールベースでの対策は、実効性としては限界があるだろうというのが私の考えです。実は、これまでの経験上、疲労対策を職場で実施してもらって、その効果を評価するという調査研究を行ってきましたが、調査研究が終わると、すぐに元に戻ってしまうということを何回も経験してきました。つまり、研究で言われていることをそのまま職場の特性も違うところで実施してみても、だいたいが、調査が終わると元に戻ってしまうので、やはり、その職場の特性に応じてカスタマイズしなければ長くは続かないということと、実効性が低いだろうというのが私の考えです。

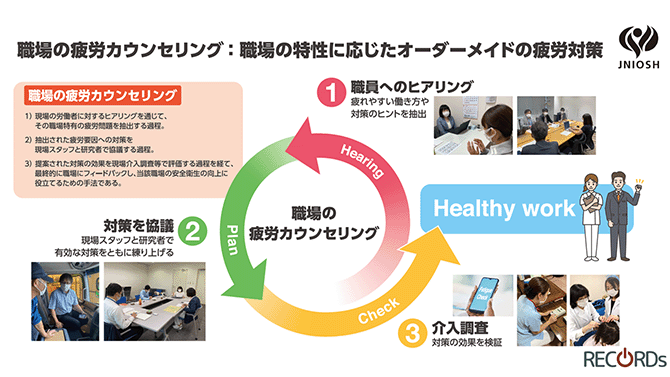

水平展開可能な「職場の疲労カウンセリング」

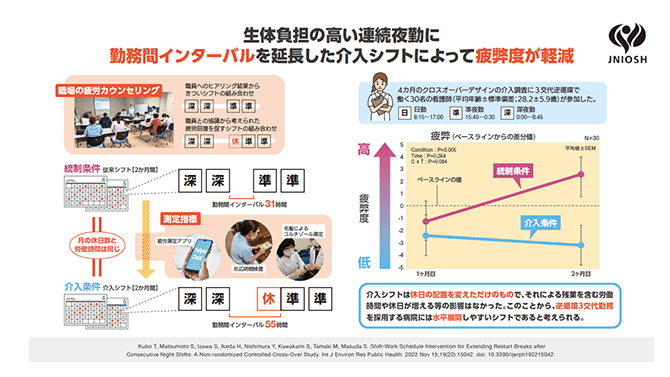

そこで最近私が行っている研究は「職場の疲労カウンセリング」です。これは、調査を実施する前に、働いている人たちの疲労状況やどういった働き方・休み方が効果的かということを丁寧にヒアリングし、管理者とともにどういった対策が効果的かを検討し、その対策の効果を見える化していく一連のプロセスです(シート15)。この手法は研究者でなくても職場の産業保健スタッフや安全衛生管理者が実施可能なものです。具体的には職場のシフト表や勤怠状況の情報を基に、「どういった働き方が疲れるか?」「どのように働き方を変えたら疲れにくくなるのか?」を従業員数名からヒアリングして、対策を一緒に考えること、そしてその対策を簡単なアンケート調査などで評価して、さらなる改善のPDCAサイクルをまわす方法です。

職場の疲労カウンセリングを実際に用いた研究結果がシート16です。この病院で働く看護師は、「深夜・深夜・準夜・準夜」というシフトがきついと訴える人が多く、いろいろな協議を重ねた結果、「深夜・深夜」の後に1日、休日を設ける対策をやってみようと計4カ月間の介入調査を行いました。その結果、「深・深・休・準・準」というスケジュールで働いた人たちの疲労度が下がりました。労働時間や休日は一切変えず、単に休日の配置を変えただけですので、3交代逆循環の病院では水平展開可能な対策と言えます。また、この協力してくれた病院では、今でもこのシフトを導入してくれています。

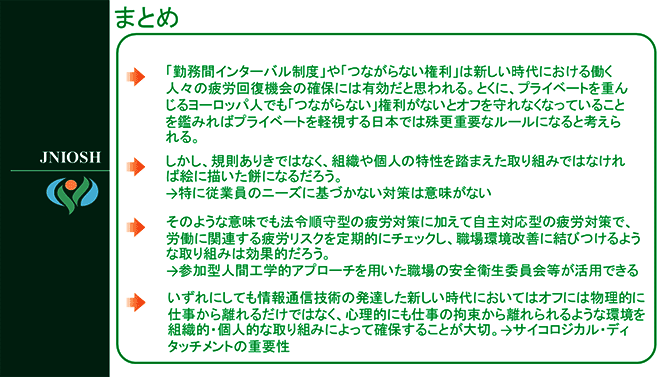

日本ではなおさら重要性が高いインターバル/つながらない権利

以上の話をまとめると、勤務間インターバルやつながらない権利は、新しい時代の過重労働対策として非常に有効だと思います。特につながらない権利は、プライベートを重要視するヨーロッパの人々でも、そういった権利がないと自分たちのオフを守ることができなくなっている状況を考えると、日本ではなおさらその重要性が高いのではないかと思います。

ただ、規則ありきではなく、ルール化したとしても、従業員など働く人のニーズを反映させた対策にしないと実効性があまりないと思います。そのような意味でも自主対応型の疲労対策は非常に重要ですし、職場の安全衛生委員会などで、参加型人間工学というアプローチを用いて職場環境改善に取り組むことも効果的だと思います。

今後ますます、オンとオフのメリハリは情報通信機器の発達に伴って曖昧になっていくと思います。オフには物理的だけではなく、心理的にも仕事の拘束から離れられるような環境を個人的・組織的な取り組みによって確保することが大切です。オフには仕事から離れるという意味の「心理的距離(Psychological detachment)」が、今後の私たちの働き方の中で重要なポイントになってくると思います(シート17)。

プロフィール

久保 智英(くぼ・ともひで)

労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 上席研究員

2003年3月 中央大学文学研究科心理学専攻にて修士(心理学)、2007年10月 名古屋市立大学医学研究科にて博士(医学)を取得。2008年4月(独)労働安全衛生総合研究所に任期付研究員として着任。2017年4月より上席研究員。2011年2月 フィンランド労働衛生研究所にて客員研究員。2020年4月より Journal of Occupational Health / 産業衛生学雑誌の Field Editor(人間工学領域)。2024年4月より Working Time Society の Board Member。専門は産業保健心理学、睡眠衛生学、労働科学。現在は勤務間インターバル、つながらない権利と疲労回復の関係、夜勤・交代勤務対策や、自主対応型の疲労対策としての職場の疲労カウンセリングの研究に従事。