研究報告 現代的労働者協同組合の萌芽──協同労働の可能性を考える

- 講演者

-

- 小野 晶子

- 労働政策研究・研修機構 理事/統括研究員

- フォーラム名

- 第133回労働政策フォーラム「シニアとフリーランスの新たな働き方の選択肢─労働者協同組合で事業を興す!─」(2024年6月14日-19日)

- ※所属・肩書きは開催当時のもの

- ビジネス・レーバー・トレンド 2024年10月号より転載(2024年9月25日 掲載)

研究の背景

研究を通して「労働」を考え直し、新しい働き方を模索する

労働者協同組合(労協)の研究は、2023年度からJILPTのプロジェクト研究サブテーマ「企業の社会貢献活動とノンプロフィットセクターの協働に関する研究」内で行っています。当機構でNPOやボランティアでの働き方に関する研究が始まったのは2003年ですが、その頃から比べると、現在はNPOやボランティアに対する社会の認知・関心も高く、企業でSDGs(持続可能な開発目標)やCSR(企業の社会的責任)、ESG(環境・社会・ガバナンス)などの言葉が使われ、社会貢献活動も広がりつつあります。労働者の働くことに対する意識も変化し、キャリアの複線化や副業・兼業のニーズが高まっています。

一方、地域では過疎化・高齢化が進み、共助の必要性が高まっているものの、ボランティアも高齢化して限界が来ていると耳にします。世界では行き過ぎた資本主義経済と格差の広がりをどうにか修正しなくてはならないという機運になっています。労働者協同組合法(労協法)の設立にはこういった時の流れが影響しています。

報告では、まず労協についての概念や歴史的変遷、可能性について言及し、次に、昨年度に行ったヒアリング調査から、新しい労協の可能性として、フリーランスと高齢者、地域活動に焦点を当ててお話しします。最後にまとめと課題を提示します。

労働者協同組合とは

主に大陸ヨーロッパで普及し、協同労働の理念に基づき運営

労協は、海外ではLabor CooperativesやWorker Cooperativesと呼ばれていますが、主に大陸ヨーロッパで普及し、大きい組織としてスペインの「モンドラゴン」やイタリアの「レガ」が有名です。労協は経営者(出資者)が労働者(組合員)でもあり、協同労働の理念に基づいて運営されます。労働者間の話し合いによる合意形成で経営方針などが決定され、フラットな組織形態、民主主義の理念に基づいた運営がなされる組織です。

労協は大きく4つに分類されます。1つめは「働き仲間の一団」のようなグループで公的援助なしで働くタイプで、小規模な労協や日本の新しい労協はほぼここに分類されます。2つめは失業と貧困対策のために形成されたタイプで、スペインの「モンドラゴン」はここから出発しています。3つめは合資会社、有限共同経営として企業内部に設立されるタイプで、例えば、フランスでは19世紀から労働者が会社内部で組織を作り事業を請け負っている事例があります。4つめは不況時の失業対策手段として政府から後押しされるタイプで、イタリアの「レガ」や、後に紹介する日本の「ワーカーズコープ」もここに当てはまるでしょう。

現代に続く労協の誕生は産業革命後の労働運動が発端

日本において労協法は新しいですが、労協自体はかなり古くから存在します。原始的な労協の組織として確認されているのは、15~18世紀にあったベルギーのアントワープ港の「ナーシー」や、18世紀にあったロシアの「アルテリ」です。いずれもメンバーは出資、労働、配分、議決権を持って運営されていたという記録が残っています。

現代に続く労協の誕生は産業革命後の労働運動が発端となっており、19世紀にはイギリスの「ロッチデール公正先駆者組合」が設立し、運動は大陸ヨーロッパに伝播していきます。この頃書かれたマルクスの『資本論』には、労働運動の新しい形としてロッチデールが登場します。

また、19世紀末には労働運動をベースにした左派勢力が力を持ち、協同組合の法制化が行われました。盛り上がりは2度の大戦によっていったん落ち着きますが、1970年代の経済不況下で再び運動が活発化し、この頃に「モンドラゴン」や「レガ」も発足しました。

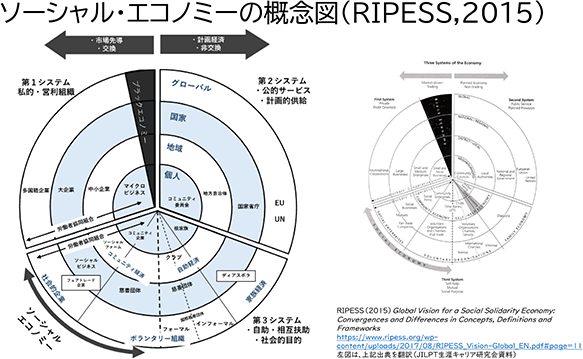

その後は低迷の時代が続きますが、21世紀に入ると経済協力開発機構(OECD)など欧州の国際機関で「社会的連帯経済」の推進が議論され、再び注目されるようになります。「大陸間社会的連帯経済推進ネットワーク」(RIPESS)という組織では、労協が「資本主義や権威主義的国家主導経済システムなどに代わるもの」と提示しています。シート1は、RIPESSが公表している社会的連帯経済の概念図で、内円から外円にかけて広がりを示していますが、労協は、第3システムと第1システムの両方にまたがり、規模や広がりも様々なところに位置しているということが表されています。

失業、貧困、格差対策などにつながる可能性を示す

社会のなかで重要な位置を占める労協について、その可能性に関するこれまでの議論をまとめると、まず、今までの歴史から考えても、失業、貧困、格差対策につながります。また、コミュニティの復活、社会的包摂の側面もあり、海外でも荒廃した街に労協ができて、人々がつながり合うことでコミュニティが復活したという事例はよく聞かれます。労協が自治管理・共同管理を行うことで、労働の自主性が保たれることも指摘されます。

企業が倒産した場合にそこで働く労働者で組織を継承していくという、ワーカーズバイアウトにつながる可能性もあります。そのほか、労働者のウェルビーイングの向上や、持続可能な社会への移行に寄与するとも言われています。

広がらなかった要因は低い形成率や資金不足など

このように言うと万能の組織のように聞こえますが、ではなぜ19世紀半ばから盛り上がりを見せつつ、一定の数はあるものの、爆発的には広がらないのかという疑問もわきます。その要因について、海外の先行研究をまとめると、まず、そもそも労協の数が少なく、低い形成率にとどまっていること、認知が広がっていないこと、組織理念など理解が難しいことが理由と言われるほか、経済危機、高失業率の時期のみ魅力的で広がりをみせるといった見解も出されています。

資金面でも課題があり、労協は株式会社のように株式や債券を発行できず、組合員の出資金や、組合員による貸付金・私的銀行からの借入金に頼らざるを得ないため、大きな資金調達ができないことがハードルになっています。

また、経営専門家の能力不足も指摘されています。協同組合の祖と言われるウェッブ夫妻が、労協については「市場に関する知識の欠如、技術変革に遅れをとらないよう努める意思の欠如、訓練を受けていない無規律な労働力だ」と言い、特に小規模の組織が多い労協は経営能力が足りないのではないかと言われます。

そのほか、家族型や民主主義維持にこだわりすぎて小規模にならざるを得ないこと、認知と経験がハードルとなりワーカーズバイアウトで引き継ぐ際に制約があること、市場競争のなかで労協の組織理念では株式会社に価格・スピードで勝てないこと、成り立ちの歴史から左派と認識されてしまい資本家に嫌がらせされるなどの差別慣行があることなどが要因として挙げられています。

日本での代表的な系統は「ワーカーズ・コレクティブ」「ワーカーズコープ」

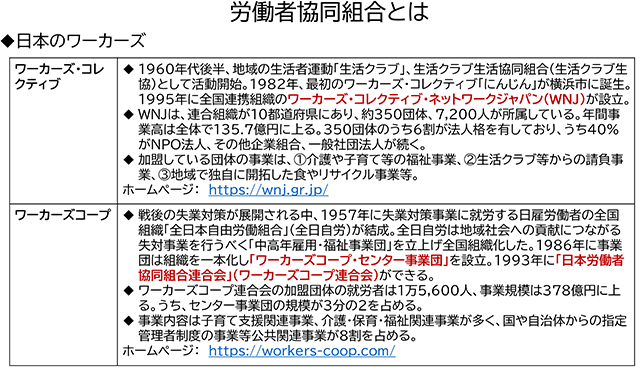

ここまで世界的な流れをみてきましたが、日本の労協についても紹介すると、代表的な系統は「ワーカーズ・コレクティブ」「ワーカーズコープ」の2つです(シート2)。どちらも1960年前後くらいから活動が形になって今に至ります。

「ワーカーズ・コレクティブ」はどちらかと言えば主婦が中心で、生活のなかでより暮らしやすい社会に向けてともに働くことを目指して発足した団体です。1995年に全国連携組織のワーカーズ・コレクティブネットワークジャパン(WNJ)が設立され、傘下に350団体、約7,200人が所属し、年間事業高は全体で約135.7億円にのぼります。傘下団体の6割がNPO法人などの法人格を有しており、生活クラブ生協からの請負事業や福祉関連事業などを運営しています。

「ワーカーズコープ」は戦後の失業対策事業から始まった組織で、1993年にワーカーズコープ連合会が全国組織として発足しました。加盟団体の就労者は1万5,600人、事業規模は全体で378億円にのぼり、うち約3分の2がワーカーズコープ・センター事業団という直轄の組織になります。事業内容は、学童クラブや放課後デイサービスといった子育て支援や、介護、保育、福祉関連事業などが多く、公共関連事業が8割を占めています。

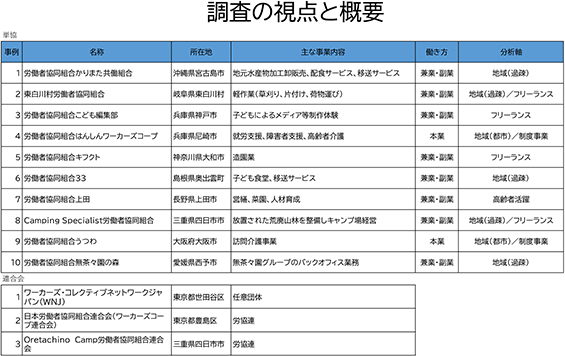

新しい労協の可能性について──ヒアリング調査の結果から

続いて、ヒアリング調査の結果をもとに新しい労協の可能性をみていきます。対象はシート3のとおり、10の単協で、いずれも法施行後に法人格を取得した新しい団体です。新しく設立された労協ではフリーランスや副業・兼業で働く人が多く、労協という枠組みを先入観なしに、自由な発想で活用していて、新しい事業展開を感じました。結果から得られた萌芽を3点紹介します。

フリーランスのプラットフォームとしての役割を果たせる

1つめは、労協はフリーランスのプラットフォームとしての役割があるのではないかという点です。フリーランスによって組成された労協で共通していることをみると、まず過去からの知り合いやワークショップの参加者など、共通の関心事を持った場で出会ったメンバーで作られ、地域や子どもなど社会的課題が起点になって創業していました。

また、フリーランスという独立自営の能力がある人たちが集まることで、メンバーが自分の役割を見つけて主体的に活動し、今までにない新たな事業・新たな価値を生み出そうとしていました。プロジェクト型の働き方にも慣れているので、本業と感情面で明確に線引きせずに労協の仕事をしていると感じました。

フリーランスにとって、労協の働き方がもたらす意義は何かを考えると、ヒアリングでも「フリーランスは個人仕事になるので寂しい」という話を聞いたのですが、労協のメンバーと一緒に働くことが不安や孤独の解消につながることがあると思います。また、本業と副業・兼業の各内容や、個人仕事と共同作業それぞれの良いところを取り入れる形で働き、自己成長につなげていける点もメリットがあると感じました。

特徴的な点から新たな働き方を模索してみると、まず、彼らはフリーランスでの収入があるので、労協で事業収入を上げるよりも、新たな働き方・活動を優先する姿勢がみられました。また、フリーランスならではの専門スキルを使い、例えばオンラインツールを活用した会議など、合理的な方法を導入しているケースもあれば、対面会議などあえて非合理的な方法を重視するケースもありました。ほかに、次世代を巻き込んだ活動を行ったり、楽しく働くことを大切にして目標設定や能力給を廃止するなど、実験的な取り組みに挑戦している様子がうかがえました。

高齢期の生きがい就労、活躍の場の提供も

2つめは、高齢期の生きがい就労、活躍の場になれるのではないかという点です。生きがい就労は、賃金ではなく生きがいを得ることを志向する働き方で、健康や社会的孤立の予防といった観点から重要とされています。ヒアリング調査では、高齢者が中心になっている活動は「労協うえだ」のみでしたが、それでも横展開できる多くの知見を得ました。

労協での活動理由を尋ねたところ、労協うえだのメンバーからは「働きがいを感じたい」「必要とされること」「人と関わり合うことができる」「地域に居場所が欲しい」という答えがあり、収入が1番の目的ではありませんでした。自分のこれまでの経験や培ったスキルを使ってその人に合った仕事を作っていけることや、地域とつながり住民のニーズを把握しながら活動できることが、労協での活動が持つ意味であることがうかがえました。

また、労協を設立して軌道に乗せていくためにはメンバーの密な関与が必要です。高齢期の活動では、やはり次の人生を作るうえでの本気や覚悟、思い切りが必要だと感じました。できれば定年退職前のなるべく早い時期から、パラレルキャリアで走る必要があると思います。

地元のキーマンと一緒に地域活動を事業化するケースも

3つめは、地域活動の事業化につながるのではないかという点です。各労協の立ち上げに関する共通点は、高齢化・過疎化が進み、地域の荒廃に直面していることです。若年・中年層が中心となり、その土地の魅力を知って移住してきた外者(Iターン移住者)と地元のキーマンが仲間になって立ち上げるパターンが多くありました。また、メンバーは自営業、フリーランス、兼業・副業で行い、本業にすることは考えていない点も共通性がありました。

事業も地域の課題解決に資することが特徴で、かつ、ある程度の事業化が見込まれることがポイントです。よく聞かれたのが、過疎地輸送や子ども・高齢者への配食サービス、草刈りなどの軽作業、未利用の地元産品の加工販売、空き家管理、廃校利用です。ユニークな取り組みとしては、三重県の労協「Camping Specialist」で、荒廃山林を開拓・整備してキャンプ場にする事業があり、すでに黒字への転換が見込まれるほどの成果が出ているようです。

労協が地域活動を事業化するメリットは、地域に溶け込みやすいことだと思います。構成メンバーに地元の人がいて、外者メンバーともよく話し合い、合意形成を行う労協ならではの仕組みが功を奏していると感じます。NPOなどの課題解決型の組織が地元の自治会や町内会と思いがすれ違って、もめる事例はこれまでの研究でも取り上げましたが、労協に関しては今のところそういった話を聞きません。

また、メンバーがフラットにつながり平等な活動が目指せることも大きなメリットです。メンバーが高齢になって活動を離脱しても、次の世代が理念や事業を引き継いでいく可能性がありますし、誰か1人が引っ張っていくというより、皆で考えてゆっくり前に進んでいくという運営方法が地域活動に合っていると感じました。

まとめと課題

会社組織とは違う新しいガバナンス方法を提示

これまで社会的課題の解決は、NPOやボランティア活動に頼ってきた部分がありましたが、労協はそれを採算事業化するという新しい視点に気づかせてくれました。労協の理念やフラットな組織形態は、組合員の意見反映と合意形成を優先させることで手間と時間がかかる点はあるにせよ、NPOとも会社組織とも違う新しいガバナンス方法を提示していると言えます。また、フリーランスの働き方への補完やリタイア後の生きがい就労、副業・兼業やパラレルキャリアのフィールドにつながる可能性が高く、「働く」を楽しめる場になると感じました。

資金調達や身近な自治体のサポートの必要性などが課題

課題を挙げると、まず、資金調達の問題は深刻です。組合員の出資金だけでは事業を十分に展開できない場合が多く、初期投資費用をどう調達するかは大きなハードルです。日本は現状、非営利組織にお金を貸し出すところがとても少ないので、社会的金融機関の必要性を感じます。

また、ボランティアは組合員になれないという問題もあります。日本の労協法では組合員は労基法の対象になり、働いた分の賃金を支払わなければならないことから、事業の採算見込みが立っていない、特に立ち上げ時には労働者性の問題に直面することになります。

ほかにも、管轄となる都道府県と実際に労協が活動する地域の市町村との連携が乏しく、活動には身近な自治体のサポートが必要となること、単協に情報共有などを行う中間支援組織の「連合会」で、より会員労協のサポートができる枠組みを作ること、労協の認知度を高めることなどが重要になってくると考えます。

研究面では、今後、労協や社会的連帯経済に関わる組織や人に関して、アンケート調査を実施し、そこで労協や協同労働で働く人の意識を明らかにしていきたいと思っています。

プロフィール

小野 晶子(おの・あきこ)

労働政策研究・研修機構 理事/統括研究員

1968年生まれ。民間企業を経て大学院修了後、2003年日本労働研究機構(現JILPT)に入職。主任研究員、統括研究員を経て2023年10月より現職。専門は労働経済学。非正規雇用(パート、派遣労働等)、NPO、ボランティアといった多様な働き方、生涯キャリアの研究。労働政策審議会雇用対策基本問題部会、同労働力需給制度部会委員、他。近著は『企業で働く人のボランティアと社会貢献活動─パラレルキャリアの可能性─』(労働政策研究報告書No.225、2023年)。