基調報告 時間帯の視点からみた労働者の生活と健康、子どもへの影響

- 講演者

-

- 大石 亜希子

- 千葉大学大学院 社会科学研究院 教授

- フォーラム名

- 第131回労働政策フォーラム「時間帯に着目したワーク・ライフ・バランス─家族生活と健康─」(2024年3月2日-6日)

「24時間週7日経済」ではそれに対応した働き方が必要となる

今、私たちはたいへん便利な社会に生きています。スマートフォンでインターネットにアクセスすれば24時間好きなときに通販で物を購入できますし、都市部であれば、コンビニエンスストアやスーパー、ファミリーレストランも24時間、土曜日・日曜日や祝日でも開いています。こうした社会のことを、ハリエット・プレッサーというアメリカの社会学者は2005年に出した本で、「24時間週7日経済」と呼んでいます。こうした経済が生じた背景には、消費者の需要が物からサービスへと変化したことや、各種のIT技術の進歩、グローバル化の進展、大規模小売店舗立地法(大店法)の廃止や労働者派遣法の改正などといった各種の規制緩和が影響していると考えられます。

24時間週7日経済のもとでは、休みなしに物やサービスが生産されて世界各地に届けられていますが、この生産形態を可能とするためには24時間週7日に対応した労働力が必要となります。今日では、シフト勤務や早朝・深夜・週末に働く人たち、スポット的に働く人たちなど、さまざまな形態が増えています。これまでの労働問題は、いわゆる長時間労働問題、つまり「何時間働くか」に注目することが多かったのですが、この24時間週7日経済においては「何時に働くか」が問題となってきます。

アメリカでは雇用者の18%が非典型時間帯就労という研究成果も

ここで注目するのが、非典型時間帯就労(NSWS:Nonstandard Work Schedules)です。厳密な定義はないのですが、多くの研究では、月曜日~金曜日のいわゆる平日で、9時~17時の範疇に入らない時間帯や曜日に働く場合を指しています。

24時間週7日経済の広がりに伴って、非典型時間帯就労も広まっていると考えられ、いくつかの研究成果も出ています。アメリカのマクメナミン氏が行った、アメリカの労働力調査に該当するCurrent Population Surveyを用いた研究(2007)によると、全雇用者の18%は日中以外の時間帯に就労しており、18歳未満の子どもがいる雇用者の30%が何らかの週末勤務をしています。同じくアメリカのハマーメッシュ氏が行った、American Time Use Surveyの2003年~2011年のデータを用いた研究によると、アメリカでは3人に1人が週末に、また4人に1人が22時~6時の間に働いていました。

EU29カ国のデータを集積して分析したハン氏らの研究(2021)では、労働者の39%が頻繁に日中以外の時間帯やローテーション勤務、週末勤務をしており、日本についての私の研究でも雇用者の5割が日中以外の時間帯にも働き、4割が週末にも働いているという結果が出ていました。

非典型時間帯就労は労働者の生活にネガティブな影響を及ぼす

なぜ、研究者たちは時間帯に注目するのか。それは、非典型時間帯就労がさまざまなメカニズムを通じて労働者の生活に影響を及ぼすと考えられるからです。労働生産性や仕事満足度、職場の人間関係、労働者自身の健康・メンタルのほか、家庭生活では家族関係や子育て、ワーク・ライフ・バランスにも影響してきます。もちろんそこには、性別や婚姻状況・子どもの有無などの個人属性や、仕事のタイプ、収入・賃金など、さまざまな媒介要因も関係してくると考えられます。

非典型時間帯就労に関する研究は、2000年代に入って海外で大きく進展しています。その多くが、労働者の生活にネガティブな影響を及ぼすと指摘しています。例えば健康面やワーク・ライフ・コンフリクトを悪化させるという報告が多数ありますし、夫婦間の葛藤が高まる、結婚の質を低下させるという研究も出てきています。

さらに注目されるのは、子育てへの影響です。例えば、非典型時間帯に親が働いていると、子どもに対してきつくあたってしまったり、子ども自身が喫煙や飲酒などの問題行動を起こすことにつながる、また、子どものメンタルヘルスを悪化させると指摘する報告などが出ています。

子どもの肥満にも影響しており、例えばオーストラリアの研究では、父親が非典型時間帯に働いていると子どもが肥満傾向になることや、日本でも東京都のデータを用いた研究で、母親の非典型時間帯就労が子どもの肥満傾向と関係していることが示されています。

そして、非典型時間帯就労のネガティブな影響は、ひとり親世帯や低所得世帯など、より弱い立場にある世帯において強く現れることがわかっています。

非典型時間帯就労のなかでも週末勤務は軽度うつ傾向を高める

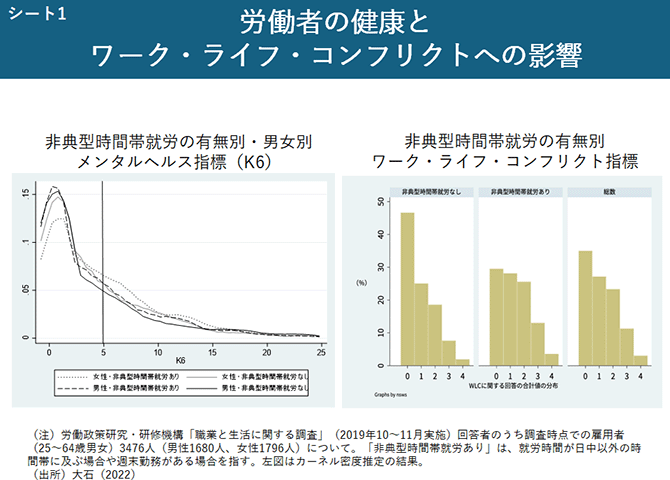

シート1の左側のグラフは、非典型時間帯就労と労働者の健康の関係についてみたものです。メンタルヘルス指標には心理的ストレスを把握するK6(ケスラーの6スコア)を用いており、心身の状態6項目について、不調を感じる回答を「いつもある」から「全くない」までの5件法で尋ね、それぞれの回答に4点~0点の点数を付与して合計値を計算しています。最大値は24となり、5以上は軽度のうつ傾向ありとして、うつ病の発症リスクが高まることが知られています。グラフをみると、男性(黒い線)および女性(グレーの線)ともに、非典型時間帯就労がある場合は、より右側の領域、つまりK6スコアが高いほうに分布しています。これは、分布の状態をカーネル密度推定という方法で示していますが、労働者の属性や仕事の特徴などさまざまな要因をコントロールして分析した結果では、非典型時間帯就労のなかでも週末勤務は軽度うつ傾向を高めるリスクがありました。

右側のグラフは、非典型時間帯就労の有無とワーク・ライフ・コンフリクト指標の関係をみたものです。ワーク・ライフ・コンフリクト指標は、2つの質問を用いて作成しており、1つ目は「仕事のために、家庭のことや自分の用事をする時間が十分に取れないことがあるか」について、2つ目は「家庭のことが気になって仕事に集中できないことがあるか」について、それぞれ「たびたびある」「たまにある」「ない」の3件法で尋ね、「ない」を0点、「たまにある」を1点、「たびたびある」を2点として点数を付与して、両者の合計値を計算しています。最小値は0、最大値は4となるのですが、グラフをみると、非典型時間帯就労がない労働者と比較して、ある労働者はワーク・ライフ・コンフリクト指標が高いほうにより多く分布しています。左側のグラフと同様に、仕事や個人の属性をコントロールして分析すると、男性の場合に、週末勤務をしているとワーク・ライフ・コンフリクトが有意に引き上がるという結果が得られています。

非典型時間帯就労のシングルマザーは特に子どもと過ごす時間が短くなる

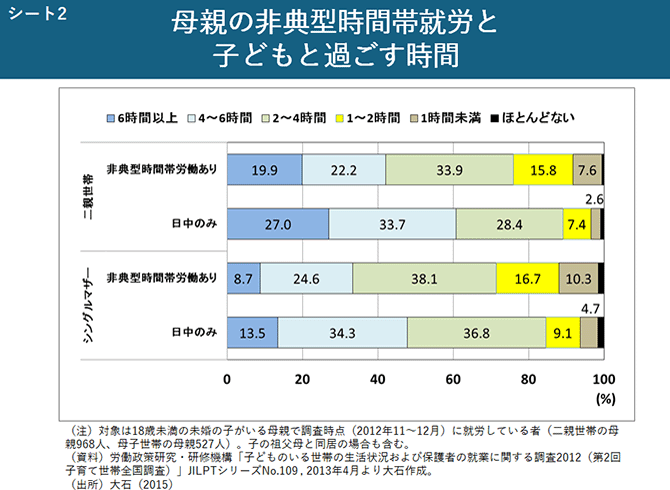

次に、ペアレンティングや子どもへの影響、ひとり親世帯と二親世帯との影響度の違いについて紹介します。シート2は、JILPTが2012年に実施した、子どものいる母親を対象とした調査の分析結果で、シングルマザー世帯と二親世帯それぞれの働いている母親について、非典型時間帯就労の有無と1日あたりの子どもと過ごす時間の分布を示しています。二親世帯をみると、日中のみの勤務の場合と比べて、非典型時間帯就労をしている場合に子どもと過ごす時間が1日あたり6時間以上となる割合が少ない一方、1日あたり1~2時間や1時間未満の割合が高くなっています。シングルマザー世帯の場合にはその傾向が一層顕著で、もともと日中のみの勤務の場合でも子どもと過ごす時間が短い傾向がありますが、非典型時間帯就労がある場合には、1日あたり1~2時間や1時間未満の割合がより高くなります。

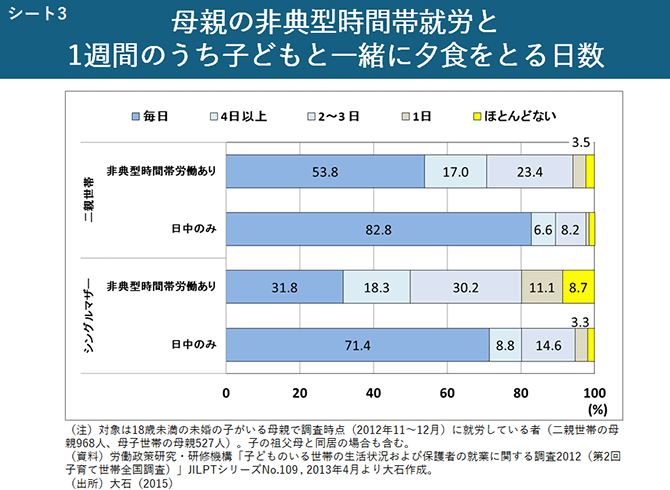

同じデータを用いて、1週間のうちに子どもと一緒に夕食をとる日数の分布をみると(シート3)、二親世帯では、日中のみの勤務の場合は、毎日子どもと一緒に夕食をとる割合が8割以上となっている一方、非典型時間帯就労がある場合には、その割合が53.8%に低下し、週2~3日とする割合が23.4%となっています。シングルマザー世帯ではその傾向が一層顕著で、日中のみの勤務の場合は毎日子どもと一緒に夕食をとる割合は70%程度ですが、非典型時間帯就労がある場合にはその割合が31.8%まで低下し、週1日とする割合が11.1%、ほとんどないという割合も8.7%を占めています。

母親は17時や18時に帰宅する割合が高いが、父親は19時前に帰る割合が低い

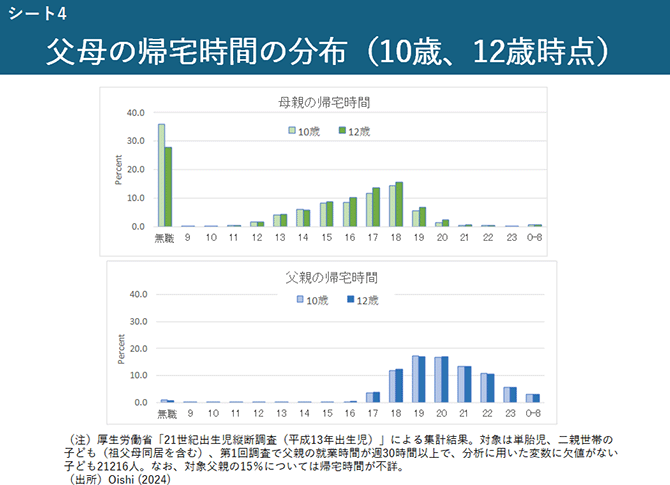

子どもの生活時間への影響について、厚生労働省の21世紀出生児縦断調査の個票データを集計した結果を紹介します(シート4)。子どもが10歳と12歳の時の、母親と父親の帰宅時間の分布ですが、母親は子どもが10歳の時は無職が35%、12歳になるとその割合が低下してより多くの母親が働いています。帰宅時間をみると、17時や18時までに帰る母親がかなり多く、子どもが12歳になると帰宅時間がやや後ろ倒しになります。一方、父親については、無職はほとんどおらず、帰宅時間をみると19時以前に帰る父親は非常に少ない。子どもの年齢が10歳か12歳かによってもほとんど割合に変化はなく、同じような分布を示しています。

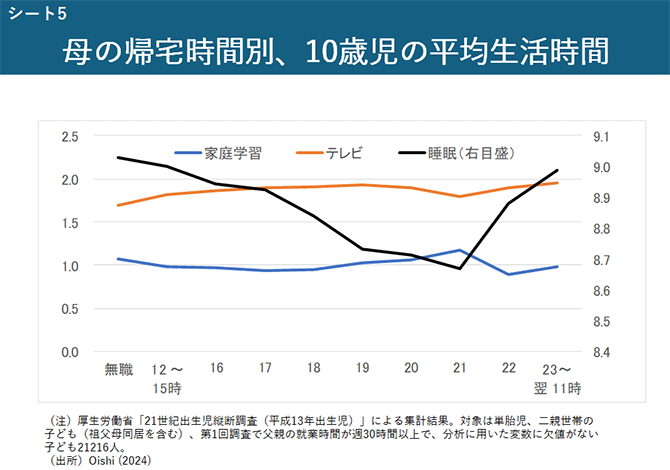

同じデータで、母親の帰宅時間別に、子どもが10歳の時の平均生活時間をみると(シート5)、母親が無職の場合、子どもは1日に約1時間を家庭学習に、約1.7時間をテレビに、約9時間を睡眠に費やしていました。母親の帰宅時間によって子どもの平均生活時間に変化があるかをみると、家庭学習やテレビにはあまり差がないものの、睡眠時間は母親の帰宅時間が遅くなるにつれてどんどん短くなっています。なお、21時以降で睡眠時間が延びていますが、シート4で示したようにこの時間帯以降に母親が帰宅するケースは非常に少ないので、標本分散が大きいことにご注意いただければと思います。子どもの平均生活時間について、子どもの性別や家族属性などをコントロールしたうえでみると、母親の帰宅が18時以降になる場合は家庭学習の時間が減り、テレビの時間は延び、睡眠時間は顕著に短くなります。

母親の非典型時間帯就労で数年後に子どもが過体重になる割合が高くなる

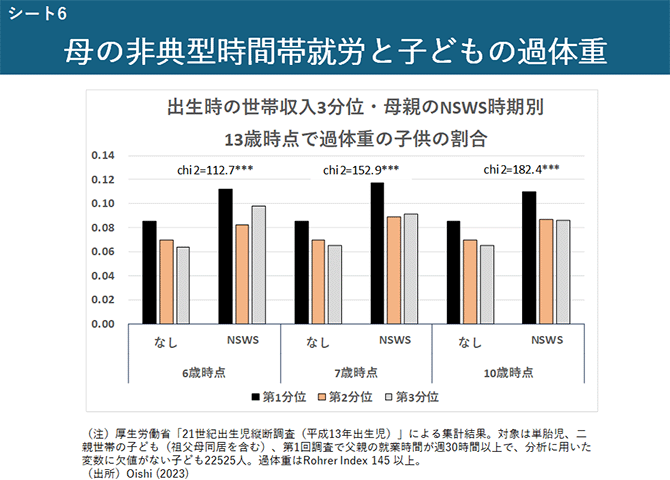

シート6は、母親の非典型時間帯就労と子どもの過体重との関係について、厚生労働省の21世紀出生児縦断調査のデータを用いて検討しています。非典型時間帯就労の有無は子どもが6歳、7歳、10歳の3時点で確認し、子どもが過体重かどうかは13歳の時点で判断しています。過体重はRohrer Indexという指数で、ここでは145以上の場合に過体重と判断しています。結果をみると、子どもが6歳時点で母親が非典型時間帯就労をしている場合、13歳時点で子どもが過体重となる割合が高く、7歳時点、10歳時点でも母親が非典型時間帯就労をしていると、所得水準にかかわらず、13歳時点で過体重となっている割合が高くなります。

所得水準別にみると、第1分位(一番所得が低い分位)で過体重であるかどうかの割合の差が大きくなります。母親が過去に非典型時間帯就労をしていることが13歳時点の子どもの過体重に影響を与え、かつ、影響度は所得水準が低い世帯の子どもにより顕著に現れていることが示唆されます。まだ分析を進めている最中ですが、おおよそさまざまな属性をコントロールしたうえでも、親の非典型時間帯就労と子どもの過体重との関係が統計的に有意となっています。

厚生労働政策に時間帯の概念の導入を

これらの分析をまとめると、非典型時間帯就労は日本においても労働者の健康やワーク・ライフ・コンフリクト、子育ての時間や子どもと食事をとる回数、子どもの生活時間や健康に影響を与え、それぞれの影響は、ひとり親世帯や低所得世帯により大きいということが示唆されました。

24時間週7日経済化が進んでいくことは、おそらく不可逆な事象で止めることはできません。また、典型的な時間帯よりも非典型時間帯に働くほうが高めの賃金が提示されることも多いなど、非典型時間帯就労を好む人もいるので、これ自体をなくすことも難しく、望ましい政策とも言えません。

それでは、何がなされるべきかと考えると、厚生労働政策に時間帯の概念を導入することが必要です。あえて労働政策ではなく「厚生労働政策」と言うのは、非典型時間帯就労は、労働者だけではなく家族の健康にもかかわる問題だからです。労働者のワーク・ライフ・バランスの実現には、夕方など特定の時間帯が重要な意味を持つということを認識し、時間帯にも着目した政策立案をしていかなければいけません。例えば、定時帰りを推進したり、男女がともにワーク・ライフ・バランスを実現していくために男性の定時帰りを促進したりすることも必要です。

経済的に不利な状況にある家庭への支援の充実も重要です。親が長い時間働くことは収入の増加をもたらしますが、そのぶん、子どもと過ごす時間が減少し、子どもに悪影響が生じる可能性もあるので、時間外保育や病児保育の推進、そして経済的な支援で親が過度の長時間労働をしなくても済むようにすることも必要だと考えます。

プロフィール

大石 亜希子(おおいし・あきこ)

千葉大学大学院 社会科学研究院 教授

日本経済研究センター研究員、国立社会保障・人口問題研究所室長などを経て現職。博士(学術)。東京都立大学子ども・若者貧困研究センター客員教員。こども家庭庁こども家庭審議会委員。専門は労働経済学・社会保障論。主な著作に「経済学におけるワーク・ライフ・バランス」(『大原社会問題研究雑誌』No.723所収、2019)、Gender, Care and Migration in East Asia (Springer, 共編著、2018), Family, Work and Wellbeing in Asia (Springer, 共著、2017)。