研究報告2 子育て世帯の多様化とワーク・ライフ・バランス

- 講演者

-

- 大石 亜希子

- 千葉大学大学院 社会科学研究院・法政経学部 教授

- フォーラム名

- 第125回労働政策フォーラム「女性の就業について考える─環境変化と支援のあり方を中心に─」(2023年2月15日-20日)

1. 子育て世帯の構成変化

近年、子育て世帯の中身が大きく変化してきています。出生数の推移をみると、出生数は右肩下がりに減少し、2022年には80万人を切りました。一方、育児休業給付の初回受給者数は、男女計で40万人を突破しています。育児休業給付を1回でも受給した、つまり育児休業を取得した人が、出生数約80万人に対して40万人を超えている。女性の人数だけに注目すれば、その年に子どもを産んだ女性の半分が育児休業を取得している状況です。育児休業を取得できる環境にある人が子どもを産んでいることになります。

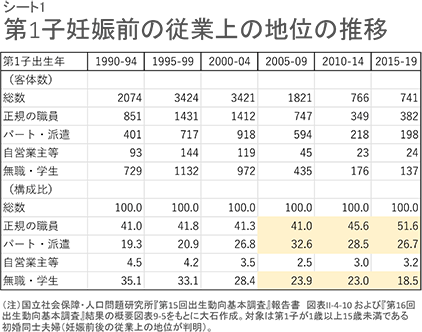

第1子を妊娠する前にパートや無職というケースが減少し、正規職員が増加

国立社会保障・人口問題研究所の「出生動向基本調査」の報告書から、第1子を妊娠する前の従業上の地位の推移をみると(シート1)、近年では正規職員の割合が5割を超えるようになっています。一方、パート・派遣は、1990年代には少なく、2000年代初めにはかなり多かったのですが、近年は若干低下する傾向にあります。無職と学生についてみると、学生で子どもを産む人はまだ少数ですので、大半が無職の女性ですが、90年代は3割が、第1子を妊娠する前にはすでに無職でした。それが近年は2割を切っています。つまり、第1子を妊娠する前にパートや無職というケースが減少し、正規職が増えているのです。

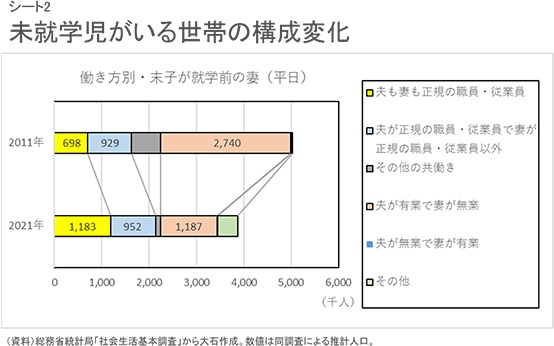

同様の傾向は、総務省の「社会生活基本調査」でも確認できます(シート2)。直近2021年のデータを10年前と比較すると、10年前と比較して少子化が進んでいますので、未就学児がいる妻の人数自体も減っています。しかし、働き方や夫婦の就業パターンには、かなり変化がみられます。まず、正社員カップルが増加していることが目を引きます。夫が雇用者で正社員、妻がいわゆるパートなどの非正規については、あまり変化はありません。一方、専業主婦世帯が大幅に減少しているということが分かります。

まとめると、まず、少子化によって子育て世帯数自体は減少しています。そのなかで、子どもを持つ世帯では、正社員同士のカップルが増え、専業主婦世帯は大幅に減少している。そして足元では、出産した女性の5割近くが育児休業を取得するようになっています。これは、雇用が安定して将来所得の見通しが立つ正規職同士のカップルが子どもを持つ、逆に言えば、将来に不安がある人たちは子どもを持たない、あるいは結婚しなくなっている傾向が強まっていると推測されます。

より所得の高い夫婦が子どもを持つ傾向に

実際、「21世紀出生児縦断調査」を利用して子どもが生まれる前年の父母の収入の分布を、2001年に生まれた子どもと2010年に生まれた子どもについて比較してみると、2010年のほうが、所得が低いほうの分布が少なく、所得が高いほうの分布がより多くなっていました。ここでも、より所得が高い男女が子どもを持つようになっている傾向を確認できます。収入は名目数値ですので、これを消費者物価指数で実質化すると、さらにその差が顕著になるかと思います。

2. 親の雇用形態別・生活時間配分

親の雇用形態によって家事・育児時間に差

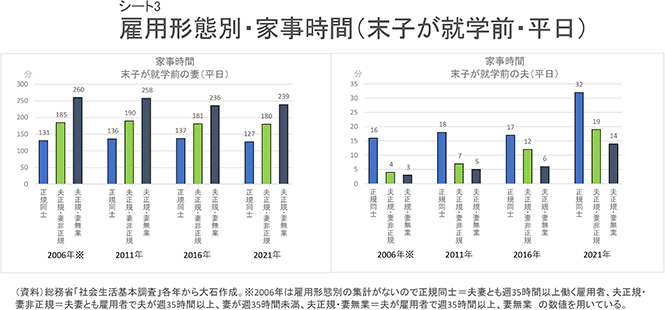

次に、末子が就学前の世帯について、親の雇用形態によって生活時間配分がどのように異なるのか、家事時間と育児時間を見ていきたいと思います(シート3)。夫の家事時間に注目すると、正社員同士カップルの夫が最も長く、妻が無業のカップルが一番短くなっています。妻については、全く逆で、正社員同士の妻が一番家事時間が短く、次に、夫が正規で妻が非正規のケース、そして最も長いのが専業主婦世帯となっています。つまり、妻にある程度の経済力がある場合には、夫の家事時間が長くなるという、経済理論からのインプリケーションに合致する時間配分パターンと言えます。

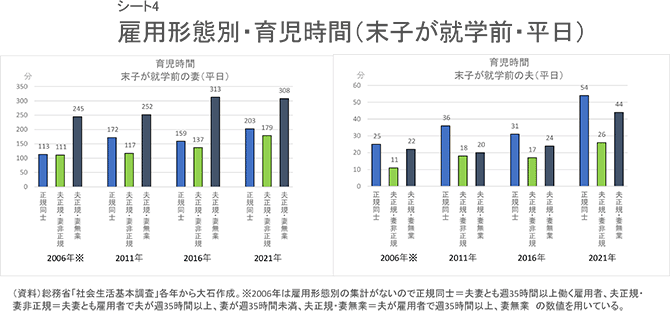

育児時間に関しては興味深い傾向を見ることができます(シート4)。小学校に入る前の子どもがいる世帯の夫の平日の育児時間をみると、正社員カップルの夫が一番育児時間を費やしています。どの年も、夫が正規で妻が非正規の場合が一番短い。直近の2021年は、コロナの影響か、どの世帯も育児時間が大きく伸びていることが目を引きます。一方、興味深いことに妻は、正規同士のカップルの妻のほうが、夫が正規で妻が非正規のカップルの妻よりも、多くの育児時間を割いています。正規同士カップルの妻はおそらくフルタイムで働き、労働時間は長いはずですが、より多くの時間を育児時間に費やしています。

ここまでの観察結果をまとめると、正社員同士のカップルのほうが、夫が正規で妻が非正規の場合のカップルよりも育児時間が長い傾向が見られました。この背景には、いくつかの要因が考えられます。

まず、正社員同士のカップルは比較的収入が高いため、家計生産を市場財で代替している可能性があります。家で料理を作る代わりにお総菜を買う、掃除サービスや家事サービスを頼む、などです。また、正社員同士のカップルは相対的には高学歴と考えられます。そのため、親が子どものために使う時間の重要性をよく理解しており、また子どもへの教育期待が高く、多くの時間を育児に使っていると考えられます。

一方、夫が正規で妻が非正規の場合に、妻の育児時間が正社員カップルよりも短くなる理由ですが、正社員カップルの夫に比べ、妻が非正規の夫のほうが、一般的に労働時間が長い傾向があり、結果として妻の家事負担が重くなっています。夫が長時間労働なので、妻自身が非正規という働き方を選択しているのかもしれません。正規・非正規カップルは、正社員カップルよりも収入が低いと考えられるので、市場財を家計生産で代替するために家事時間が長くなり、結果として育児時間が圧迫されている可能性もあります。また、相対的に子どもへの教育期待がそれほど高くないのかもしれません。これらは今後、マイクロデータによって詳しく分析されるべきこととなります。

二親世帯とひとり親世帯の格差拡大を懸念

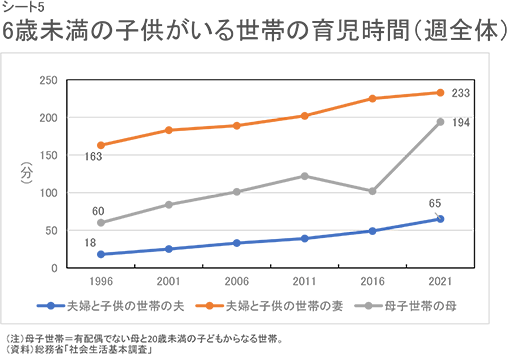

ここで問題提起したいのは、父母2人分の時間資源がある世帯と、1人分の時間資源しかないひとり親世帯との間で、時間格差が拡大していく懸念があることです。シート5は、同じ社会生活基本調査を用いて、6歳未満の子どもがいる世帯の育児時間を、二親世帯と母子世帯で比較しています。

二親世帯の場合、母親の育児時間も父親の育児時間も、年々右肩上がりに増加しています。つまり、二親世帯においては、父親も母親もより多くの時間を育児に振り向けるようになっています。一方、母子世帯の母の育児時間は、2011年から2016年にかけて若干減少し、2016年時点では二親世帯との育児時間の格差がより拡大しました。2021年になると育児時間が急増しますが、これをどう解釈するかは注意が必要です。ひとり親であるがゆえ、コロナ禍で育児を手伝ってくれる人もおらず、あるいは仕事の面で難しい事情が生じて、結果的に家庭にいる時間が伸びたのかもしれません。このトレンドが今後も続くかどうか、また次の調査を見て検討する必要があります。

しかし、二親世帯の子どもが父親と母親から享受する時間と、ひとり親世帯の子どもがひとり親から享受する時間に、大きな格差があるのは事実です。

現在、ひとり親世帯施策では、しばしば経済的自立の促進が提唱されています。ひとり親の就労支援策なども行われていますが、ひとり親であるがゆえに時間制約が非常に大きいということを、私たちは頭に入れておかなければいけません。

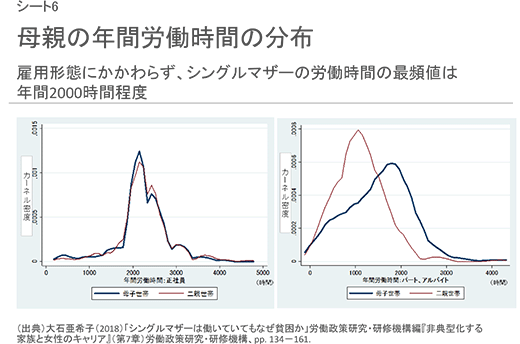

母子世帯の母親はパート・アルバイトでも年間労働2,000時間

シート6は、二親世帯の母親と母子世帯の母親の年間労働時間の分布を就労形態別に示しています。こちらはJILPTの調査を用いて分析した結果です。

正社員の場合は、母子世帯の母親も二親世帯の母親も、ほぼ年間2,000時間のところに労働時間のピークがみられます。一方、パートやアルバイトの場合、二親世帯の母親と母子世帯の母親とで労働時間の分布がかなり異なります。二親世帯の母親の場合は年間1,000時間ぐらいのところに、母子世帯の母親は年間2,000時間近くのところにピークが来ています。

二親世帯の母親が、時給1,000円で1,000時間働けば年収100万円ですから、103万円や130万円の壁の中で働こうと思えば、こういう時間分布になるでしょう。しかし、母子世帯の母親の場合には年収の壁はなく、より多く稼ぐ必要があるため、従業上の地位にかかわらず長時間働いている実態があります。

そうすると、経済的自立のためにより多く、より長く働くようにと就労を促進しても、裏では育児時間が圧迫されてしまう可能性が高い。日本は男女間賃金格差が大きい国で、シングルマザーの賃金は決して高くはありません。経済的自立が果たせるぐらいまで長時間働くのは、おのずと限界があることも考える必要があります。

3. 政策的含意

拡大する格差に対応するため多様性を前提の子育て支援を

まとめとして、政策的含意についてお話しします。今は出産する母親の4割近くが育児休業を取得するようになっていますが、育児休業は主に正社員が取得しています。非正社員についても、期間雇用者の育児休業取得を容易にするような制度改正が行われていますが、簡単ではありません。また、地域的な格差もあります。

相対的に所得の高い東京の人は育児休業の取得割合が高くなっています。これには正社員として働く女性が、東京などの大都市圏に集中していることもあります。育児休業を取得するような正社員女性の夫は、正社員で学歴も高い可能性が高いとみられます。これは人口学で「アソータティブ・メイティング(同類婚)」と言われます。このようなカップルは相対的には高所得なほうに入るかと思います。

そうすると、育児休業制度を利用できる立場にある人たちへの育児休業給付金支給が、生涯所得や世帯所得の格差拡大につながっている可能性もあるわけです。そうしたメカニズムがあるなかで、育児休業を取得できない残りの世帯に何をすればいいのかを考える必要があります。また、正社員として就業継続しても、女性の場合にはかなり大きな賃金の伸び悩み、あるいは減少が観察されています。これはチャイルドペナルティーと呼ばれており、母親が子どもを持つことで賃金が低くなる傾向を指しています。これもまた男女間の格差拡大につながっている面があります。

政府は女性版骨太の方針で、女性の働き方に中立でない制度の見直しを打ち出し、世帯単位の制度の見直しなども提唱しています。具体的には、第3号被保険者制度や、配偶者控除、配偶者特別控除などを指していると考えられます。一方で、現在、国会では所得税のN分N乗方式の導入なども議論されていますが、これは世帯単位の発想の課税方式です。世帯単位から脱するのか否か、どちらの方向に行くのかはかなり重要な問題で、これからの女性の働き方に大きな影響を及ぼすと思います。正社員同士カップル、夫が正社員で妻が非正規、専業主婦カップル、そしてひとり親世帯と、それぞれの世帯にとって制度見直しのメリットとデメリットが異なり、国民的な合意を得ることが難しいのではないかとも思います。これから詳細に検討されるなかで、デメリットを被る世帯にどのような措置ができるのか、今後考えなくてはいけないと思います。

そして、よりよいワーク・ライフ・バランスの達成のために、次の3点を指摘したいと思います。1つ目は、子育て世帯の多様性を前提とした子育て支援です。それぞれのパターンの子育て世帯を認識したうえで子育て支援策を考えることが重要です。

2つ目は、女性の経済的自立の促進にあたり、就業促進のほうだけにドライブをかけてよいのかということです。

3つ目は、テレワークなどで男性の働き方を見直さなければ、女性が経済的自立を果たそうとしても、女性の生活時間配分がより圧迫されるだけになる可能性があるということです。最近の研究では、テレワークなどを導入した労働者は家事や育児などへの時間配分をより増やす傾向にあるということが分かってきました。男性の働き方を変えていくこと、それにつながる施策を推進することで、男女ともによりよいワーク・ライフ・バランスを達成できるのではないかと考えます。

プロフィール

大石 亜希子(おおいし・あきこ)

千葉大学大学院 社会科学研究院・法政経学部 教授

日本経済研究センター研究員、国立社会保障・人口問題研究所室長などを経て現職。博士(学術)。2018年より日本学術会議経済学部会ワークライフバランス研究分科会委員長を務める。東京都立大学子ども・若者貧困研究センター客員教員。法務省法制審議会家族法制部会委員。専門は労働経済学・社会保障論。主な著作に「経済学におけるワーク・ライフ・バランス」(『大原社会問題研究雑誌』No.723所収、2019)、Gender, Care and Migration in East Asia (Springer, 共編著、2018), Family, Work and Wellbeing in Asia (Springer, 共著、2017)。