研究報告1 子育て女性の職業キャリア──少子化とライフステージの視点から

- 講演者

-

- 周 燕飛

- 日本女子大学 人間社会学部 教授

- フォーラム名

- 第125回労働政策フォーラム「女性の就業について考える─環境変化と支援のあり方を中心に─」(2023年2月15日-20日)

はじめに

2012年以降、日本では女性の就業率が大幅に上昇しています。女性の15歳~64歳の就業率は7割に達し、アメリカやフランスなどの先進国よりも高くなっています。M字カーブと言われた状況もほぼ解消されて、女性が子育て期も積極的に労働参加しています。問題は、女性は依然として非正規就業が多いという点です。例えば2012年以降に増えた女性就業者の大半は、非正規職に就いています。非正規職は労働市場でとても弱い立場にあり、職業キャリア形成でも大変不利と言われています。

コロナ禍の警鐘として、女性にとっていかにキャリア形成が重要なのかを思い知らされました。女性の非正規雇用者は特に大きな被害を受けましたが、どのようなプロセスを経て非正規雇用という雇用形態に振り分けられたのか、アンケート調査のデータを基に、ライフステージの視点から探りたいと思います。今や、多くの女性が正規雇用の職をなるべく辞めずに、キャリアを追い求める人が増えているなか、少子化も同時進行しています。女性の社会進出は少子化加速の一因という指摘もあり、やはり女性のキャリア形成を政策検討する際に、少子化の問題をあわせて考える必要があると思います。

報告の最後に、サステナブルな女性活躍をめざし、課題と展望を述べます。

1. キャリア形成の重要性──コロナ禍が鳴らした警鐘

私たちはまだコロナ禍の中におり、すでに3年以上もたっているなかで、いろいろなことが見えてきました。コロナ禍は、女性就労を研究している人間から見ると、非常に重要な示唆を与え、警鐘を鳴らしました。

2020年の第1次緊急事態宣言を機に日本経済は大きく落ち込み、2020年3月~11月には多くの雇用が喪失し、なかでもより女性が深刻な状況でした。こういった現象はシーセッション(She-cession)、つまり女性不況現象とも呼ばれています。しかし、実は女性の間にも格差があり、被害は非正規女性に集中しています。例えばJILPTの一連の調査によれば、非正規雇用女性はコロナショックの中で3人に1人が「解雇」や「雇い止め」、「労働時間半減30日以上」など、雇用状況の大きな変化を経験しました。平均月収は通常月に比べて最大14%も減少し、休業者の比率は、ピーク時には7.5%に達しています。家計の逼迫、消費意欲の減退、メンタルヘルスの悪化、そして非正規の単身女性の貧困率の上昇などが報告されています。

コロナ禍の中の雇用被害の要因を統計的に分析したところ、業種や子どもの有無、雇用形態などが影響しましたが、特に雇用形態、つまり正規か非正規かが、とても大きく影響していました。

3年が経過しても非正規雇用の女性の雇用者数はコロナ前に戻らず

今、コロナ禍が3年経過した時点でも、実は非正規雇用の女性の雇用者数はコロナ禍前の水準に戻っていません。コロナ禍が始まった後に男性も女性も雇用者数が落ち込み、その後、全体的にはおおむね回復していますが、雇用形態別にみると、実は正規と非正規の差が大きくなっています。

正規雇用女性の雇用者数はコロナ禍の中でも堅調に増加している一方、非正規女性はコロナ禍の中で大きく落ち込み、その後、実は景気が回復して、最近は人手不足と言われますが、それでも非正規女性は労働市場への戻り方が鈍くなっています。

コロナ禍で私たちが痛感したのは、不安定な立場にいる非正規雇用女性の被害がとても大きいことです。キャリア形成されている正社員とそうではない非正規雇用の格差がどんどん広がっているのではないか、あらためて女性のキャリア形成の大切さが思い知らされたのだと思います。

2. ライフステージの視点から見た非正規雇用へ振り分けられる「プロセス」

今、女性の半数以上は非正規雇用ですが、女性たちはどのようなプロセスで正規から非正規雇用へと振り分けられているのか、ライフステージの視点から検証したいと思います。

女性のキャリア人生には大きく3つの分岐点があると思います。第1の分岐点は最終学校を卒業した時点です。この時点は、初職で正規雇用に就けたかどうかが重要です。第2の分岐点は第一子出産前後です。正規雇用に就いていた女性がこの時期に非正規雇用や無業へと自己選別を行ったかどうかがポイントとなります。そして、第3の分岐点は、非正規雇用や無業になった女性たちが、子育てが一段落した時点で正規雇用に戻れるかどうか、キャッチアップできたのかどうか、という点です。

初職が正規かどうかが重要であり、学歴と就職時期が大きく影響

JILPTが行った子育て世帯全国調査のデータを基にみてみます。われわれの調査で、卒業して10年目の無職率・正規非正規率をみたところ、初職正規の場合は、無職率は33.3%に対して、初職非正規では5割以上になっています。正規比率のほうも、初職正規で10年後も正規の割合は6割を超えていますが、初職が非正規の場合は2割程度にすぎません。初職が正規かどうかが重要となっています。

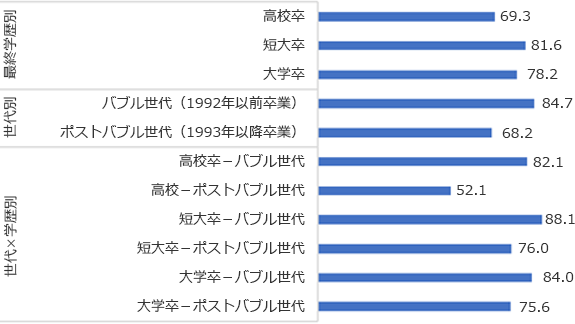

では、初職が正規かどうかは何によって決まるのか。総じて言えば、学歴と就職時期がとても重要です。シート1は初職が正規雇用の比率を学歴別・世代別で比較しています。

シート1 初職が正規雇用の比率(%)

出典:JILPT「子育て世帯全国調査(2011,2012,2014,2016,2018)」の母親標本より集計。

注:学歴については、高校卒には中学校卒、短大卒には高専・各種学校卒、大学卒には大学院卒を含む。

まず、学歴別からみると、短大や大学卒の初職正規が8割程度を占めますが、高卒女性の場合は7割程度にすぎません。大きな差が現れるのは、卒業の時期です。1992年以前卒業のバブル世代においては、初職正規の比率は85%に達しますが、ポストバブル世代では7割を切っています。世代と学歴別でみると、特に大きな影響を受けていたのは高卒女性ではないかと思われます。

バブル世代は高卒女性でも8割以上が初職正規でしたが、ポストバブル世代は高卒女性の半分程度です。バブル経済の崩壊後に、全般的に女性が初職で正規に就ける機会が減り、特に正規雇用からの排除が強まったのは高卒女性だと考えられています。多くの企業が正規採用していた一般職を、バブル崩壊後に経費削減などのために非正規に切り替えたためではないかと考えられます。

ポストバブル世代のほうが出産前後で正規雇用を辞める時期が遅い

第2の分岐点は第一子を出産した前後です。M字カーブは有名ですが、実は女性の正規雇用率にはL字カーブもあります。つまり、女性の正規雇用率は結婚・出産前後、20代後半あたりがピークで、その後、出産期以降に低下する現象が観察されています。こういった現象は昔から存在し、仕事と家事の二重負担を解消するために、第一子出産前後に正規雇用職を辞めて非正規雇用や無業を自己選択する女性は今も多くなっています。

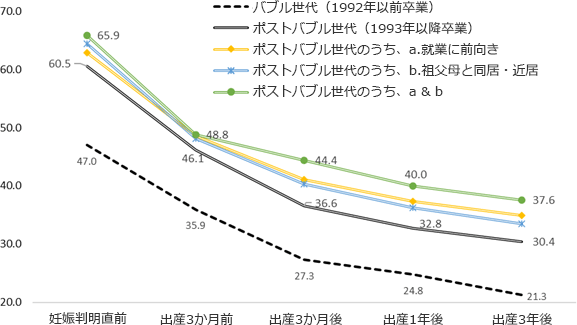

シート2は、初職が正規だった女性が第一子出産前後の正規雇用の比率を、妊娠判明直前から出産3年後までの5つの時点で比較していて、おおむねL字カーブを示しています。

シート2 初職正規女性における第1子出産前後の正規雇用比率(%)

出典:シート1と同じ。集計対象者は第1子が3歳以上、初職が正規だった女性である。

注:「就業に前向き」とは、「母親の就業は、未就学の子どもに良くない影響を与える」という考え方について、「やや反対」または「反対」と答えた場合である。「近居」とは、同じ敷地内または徒歩圏内の別居を指している。

バブル世代とポストバブル世代を比べると、いずれもL字カーブを示してはいますが、ポストバブル世代のほうが、折れ線グラフが上に位置しています。バブル世代に比べるとポストバブル世代は正規雇用を辞める時期が遅く、出産3年後の正規雇用率の落ち込み幅も小さくなっています。また、ポストバブル世代の中で、例えば本人が就業に前向きであるとか、祖父母が同居・近居になっているなど、有利な条件を揃えている場合は、正規雇用比率の落ち込み幅がやや緩やかになっています。

正社員以外の女性が、子が6歳以上の時点で正規で再就職する割合は1割程度

第3の分岐点は、子育てが一段落した時点です。残念ながら、再就職で正規雇用に戻れている人は非常に少ない。正社員以外の女性が、子どもが生後6歳以上になった時点で正規雇用として再就職できているのは、バブル世代で10.6%、ポストバブル世代では12.8%、1割程度にすぎません(シート3)。また、正規で再就職できたとしても小企業の割合が高く、再就職した女性の40%が、30人未満の企業に勤務しています。一方、初職で正規就職した女性の場合は、30人未満の企業に就職する割合はその半分の20%程度にすぎません。

シート3 第3の分岐点 ─子育てが一段落した時点─

- 子育てが一段落しても、正規雇用に戻れている者は1割程度(シート2)

- 正規での再就職先に小企業の割合が高い

30人未満企業に勤務の割合は、再就職では40%に上り、初職の約2倍。

大企業に勤務の割合は、再就職では23%と、初職に比べて15ポイント低い。

| バブル世代 | ポストバブル世代 | ポストバブル世代のうち、 | |||

| a.就業に前向き | b.祖父母と同居・近居 | a & b | |||

| 正規雇用 | 10.6 | 12.8 | 11.4 | 10.6 | 17.4 |

| 正規以外の就業 | 65.8 | 65.3 | 65.6 | 65.8 | 68 |

| 【内訳】パート・アルバイト | 47.8 | 51.1 | 48.9 | 47.8 | 47 |

| 派遣社員、契約社員など | 18 | 14.2 | 16.7 | 18 | 21 |

| 無業 | 23.6 | 21.9 | 23 | 23.6 | 14.6 |

| 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

出典:JILPT「子育て世帯全国調査(2014,2016,2018)」より集計。対象者は初職が正規雇用であったが、第1子出産3年後に非正規または無業になり、末子が現在6歳以上である女性に限定。

このように3つの分岐点がありますが、第1と第2の分岐点が特に重要だと考えられます。第3の分岐点で再就職できた人は全体的にとても少なく、総じて日本雇用社会は、敗者復活の機会が少ないのが現実といえます。

3. 少子化問題を含めて考えるキャリア形成

正規雇用と非正規雇用の間には、見えざる壁があると考えられます。正規から非正規への移動は本人の意思で簡単に行えますが、逆は難しく、いかに正規雇用のレールから外れないかが、女性のキャリア形成の鍵であると思います。

最近の世代はその点を意識して、初職で就いた正規の仕事はなるべく出産後も辞めない人が少し増えていて、先ほどみたとおり、L字カーブが上方へ移動しています。しかし、出産や結婚を見送る女性も増えていることもまた事実で、女性の社会進出が少子化に拍車をかけているという懸念もあります。実際、2022年の出生者数が統計開始以来、初めて80万人を割り込んだというニュースは、大きな衝撃を与えました。ニューヨーク・タイムズやBBCは、「出産ストライキ現象」と呼んでいます。経済力の問題やキャリア優先などの理由で出産を諦めた若い人が非常に増えて心配されています。

理想とするDCCモデルはまだ子育て世代の4分の1

われわれが考える理想像は、仕事も家庭も両立して、夫婦ともに充実したキャリアを歩むデュアルキャリア夫婦(Dual-Career Couple:DCC)モデルです。しかし現実には、JILPTの調査でDCCモデルは子育て世代全体の4分の1程度にすぎず、またDCC家庭であってもほかの家庭類型の夫婦と同程度の子育てと家事の負担を背負っています。

では、DCC家庭は、より夫と妻が平等に家事・育児を分担しているかというと、男女ともに妻より夫のキャリア優先を希望しており、DCC家庭の8割程度は、妻が家事の7割以上を担当しています。家事・育児の男女平等は、実はDCC家庭でも実現が難しい。意識の面でも実態の面でも、多くの家庭は、男女半々の「平等」よりも、「公平」な分担を求めています。その意味では、妻よりも夫にキャリアを優先してもらうのも、夫婦が考える公平な分担形式の1つかもしれません。

4. 課題と展望──サステナブルな女性活躍をめざして

このように、女性がキャリアを求めてDCC家庭をつくっても、二重負担の問題は生じてしまいます。しかし、女性活躍だけを求めるのはなかなか難しい。経済成長のため、眠れる女性人材の活用は必要不可欠で、多くの女性が非正規雇用で働くのは非常にもったいないことですが、少子化の加速で社会が縮んでいくなかでは経済成長は望めないわけです。ですから、私たちは「女性活躍」と「ストップ・ザ・出産ストライキ」の両方を追い求めなければならないと思います。

アウトソーシングや働き方の工夫で女性の二重負担軽減を

具体的には、出産もキャリアも望む女性の二重負担、オーバーワーク問題の解消です。解消には、家事・育児の負担軽減か、仕事の負担軽減か、あるいは両方が必要ですが、家事・育児の負担軽減に関しては、男性に対等な家事負担を求めるのが唯一の解決策ではなく、効率化やアウトソーシングなどで、負担の総量を減らす方法もあります。仕事の負担軽減に関しても、労働量の削減が唯一の処方箋ではありません。仕事のスタイルを変え、柔軟性を持った働き方で、仕事と家庭を両立しやすくする対応策もあります。そして、職場での活躍を望まない女性にも肩身の狭い思いをしないよう配慮が必要で、全ての女性が安心して子育てできる環境の確保が必要だと考えています。

プロフィール

周 燕飛(しゅう・えんび)

日本女子大学 人間社会学部 教授

労働政策研究・研修機構主任研究員などを経て、2021年より日本女子大学人間社会学部教授。大阪大学国際公共政策博士。労働経済学、社会保障論専攻。2007年度から女性の就業問題に取り組み、主な著書に『貧困専業主婦』(新潮社、2019年)、『母子世帯のワーク・ライフと経済的自立』(第38回労働関係図書優秀賞、JILPT研究双書、2014年)、『子育て世帯の社会保障』(共著、東京大学出版会、2005年)。