記念講演2 日本の経営・労働システム──歴史的視点から

- 講演者

-

- 青木 宏之

- 香川大学 経済学部 教授

- フォーラム名

- 第124回労働政策フォーラム「日本の人事制度・賃金制度「改革」」(2023年2月6日-9日)

私の著書『日本の経営・労働システム』の研究関心は、日本の企業において、職場・個人のノルマや業務の配分、こうした仕事の決定がどのようになされていて、それに対する労使の合意がどのようにつくられているのか、というメカニズムを明らかにすることです。そして、日本の労働者や労働組合は経営に従順であまり発言しないとされていますが、本当にそうなのか、発言するとすればどのようなやり方があり得るのかを考えてみたい、というのが出発点です。日本の大手製鉄会社の戦後史を取り上げ、職場の管理と労使関係を分析しました。

『日本の経営・労働システム』の概要

動態的な職場の管理

労働研究では、日本の仕事は動態的であると考えられています。具体的には、職場業績の改善を常に求められるということ、またそれが企業全体の経営計画のPDCAの中に組み込まれているということなどです。

その進め方の特徴は、第1に、職場業績が目標管理されていることです。1990年代以降、日本企業に成果主義と言われた賃金・人事制度改革が広がりましたが、そのなかで目標管理が使われるようになり、今では一般的になりました。しかし、この目標管理という仕組みそれ自体は、もう少し早い1960年代半ばから使われていました。ただしこの頃は職場の管理のツールとして使われており、個人の報酬に強い影響を与えるようなものではありませんでした。

2つ目の特徴は、一般の従業員までがこの目標管理のPDCAに参加するということです。例えば、労働者の改善活動を前提として経営計画を作成する。期待されたように改善ができなければ、計画が未達に終わるので、強いプレッシャーと緊張感のもとで仕事をすることになります。

重要な位置を占めるミドルマネージャーや職長

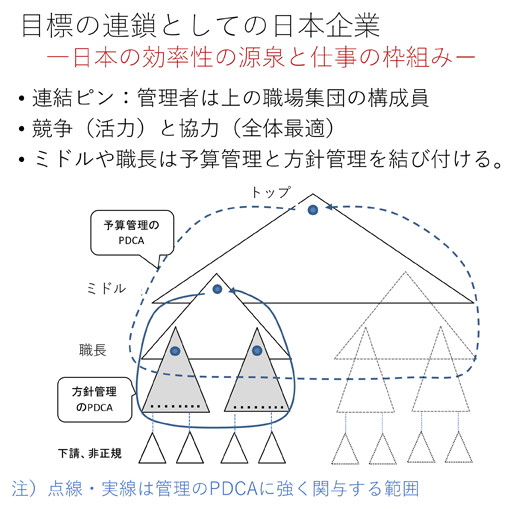

こうした目標の連鎖を表現したものがシートです。この三角は、普段の仕事で密接に顔を合わせる職場集団です。

この三角の中の小さな丸で表現している管理者は自分の管轄する職場集団の業績の責任を負うと同時に1つ上の職場集団のメンバーでもあり、連結ピンとなっています。業績をめぐって他の職場集団と競争をしながらも協力しなければならないというわけです。

この目標の連鎖の組織の中では、ミドルマネージャーや職長が、非常に重要な位置を占めています。点線の囲みは、トップから予算管理のPDCAが展開することを表しています。ミドルや職長は、利益目標、売り上げ、コストといったお金の指標のPDCAに深く関わります。

予算目標を達成するには、何らかの具体的な方針が必要です。例えば設備を交換するとか、作業のやり方を変えるなどのことです。このような方針は、現場のオペレーションのことがよくわかるミドルマネージャーが起点となって、一般従業員までを含んでそのPDCAを展開します(実線の囲み)。

つまりミドルや職長は、予算管理のPDCAと方針管理のPDCAをつなげる役割をしているわけです。予算管理を理解して、それを達成するための方針を提案し、あるいは方針管理の進捗度合いを見ながら予算を立てることによって、経営計画全体の目標管理がうまく機能します。

一番下の下請や非正規は、このような密接に連動する目標管理からは少し距離を置いた仕事の仕方をしています。もちろん、これも産業によってある程度の違いはあります。

以上のような組織のメカニズムが日本企業の効率性の源泉であり、同時に仕事の大枠を決めていると考えています。それではこのような組織構造がどのような歴史的過程で作られたのかを見ていきたいと思います。

歴史分析──事例に即して

現場管理の歴史的起点:1950年代の科学的管理法

1950年代から話を始めます。アメリカ的な経営管理の考え方が、日本や多くの国に広がっていった時代です。科学的管理法と言われたように、とにかく科学的に計測することを重視しました。製造業であれば、働く人の体の動きを研究したり、作業の時間や肉体的な負担を測りました。こうした「職務の科学化」を通じて、経営側の合理化攻勢が始まる時代でもあります。

ただし、その後10~15年くらいで、多くの日本の企業が職務分析や職務評価をやめていくので、労働研究の世界では日本には合わなかったものと考えられています。

しかし、日本の製鉄会社をよく分析すると、経営的な意義があったことがわかります。1つは、職務分析によって、要員制度がつくられ、また多くの要員が合理化されました。次に職務評価が賃金に利用されました。またそれを通じて、職務や仕事の価値を明確化していきました。それまではブルーカラーや生産現場など、組織の下の方の仕事の価値や序列は、その小さなチームの中でしか理解しあえないものでした。しかし、職務評価で数値として価値を与えたことにより、企業の中での自分の仕事の価値がわかるようになり、広く経営を意識するようになるきっかけとなりました。

さらに、従来は、職場の人数や仕事の序列はライン管理者と職場の労働組合の交渉で決まっていましたが、そこに中央管理部門が科学的なメスを入れたことにより、組織の中でのパワーバランスが変わります。その後の合理化にもつながっていきます。まさにこの「職務の科学化」が、現場管理の歴史的起点であったと言えます。

職務評価の導入時に争点となった管理職能

職務評価を導入するときに労使の間で最も大きな争点となったのは、管理職能です。経営側はそれを高く評価したのに対し、労働側はそれよりも仕事の熟練や肉体的なきつさを評価すべきと主張しました。この製鉄会社では、非常に丹念な労使協議を行い、1960年代末までには、管理職の品質管理、原価管理、あるいは安全の管理という仕事の価値を、労働側も経営者と同じように重く評価するようになっていきます。これは経営的な価値が現場に広く浸透していく過程でもあったのです。

こうした基盤の上に、1960年代には管理職能を軸とする職能資格制度が導入されます。このように、「職務の科学化」の歴史をみると、職務を軸に置く管理は、経営的な価値観を末端まで浸透させ、共有させるプロセスとなったのです。その後の日本的な管理とは正反対のようにも見えるのですが、実はその基盤となっていたと言えます。さらに、管理職能の価値が組織の中で認められると同時に、次に見るように管理職そのものの改革も行われました。

日本の職長の特徴は二重の役割を果たしていること

日本のオペレーション組織のリーダーの特徴は、二重の役割を果たしていることだと言われます。職場集団の利害代表として上に発言するだけではなく、同時に管理者としてその職場集団を統制します。それが可能なのは、経営のことをよく理解すると同時に、現場作業のことを知り、労働者とも人間関係があるからです。

例えばアメリカのGMでは、職長にあたる人の約半分が派遣労働者と言われています。派遣労働者でもコストや歩留まりなど数字を管理して経営に報告することくらいはできますが、数字を上げるために改善方針を立て、みんなをまとめて頑張らせることは弱いわけです。そこに日本の競争優位があると考えられます。

このような職長の形成は、1950年代から60年代までさかのぼります。この時期に鉄鋼業をはじめ、多くの産業で職長教育に大きな時間とお金をかけます。製鉄会社では、若い職長だけではなく、今いる年配の職長にもしっかり管理技術を教育して現場のマネジメントをさせました。そうすることで、長い時間はかかりましたが、現場のボスでもあり管理者でもある、労と使をきっぱり分けない形での二重の役割を持つ管理者が生まれたわけです。

当時は、経営管理のさまざまな局面で集権化が進められていたのですが、原価・品質管理については、権限を現場におろしていく方向に舵を切ります。それができたのはこういう職長が育ったからです。

この分権化は、現場労働者にとって、目標という言葉の意味を変えるものでした。第三者管理のもとでの目標は、科学性や客観性に根拠づけられています。それに対して、職場自身が立てる目標は、ここまでやりますと宣言するその意志に根拠があるわけです。

それらの何が異なるかといえば、例えば設備が動かないとか、原材料の質が悪く手直しが生じたとか、職場にコントロールし得ないことで目標達成が難しくなると、第三者管理の科学的な考え方からすれば、目標も書き換えなければいけない。しかし、職場自身がつくる目標は、その意思によるものなので、必ずしも書き換えなければいけないわけではありません。むしろ、実際には、多少の与件変動を乗り越えて目標を達成することが強調されていました。

それぞれの段階の組織がさまざまな改善をして自分たちの目標を何とか達成する。だからこそ、経済環境の変化の中でも企業全体が円滑に機能するのです。1960年代には、原価管理・品質管理の面でこのような目標管理ができ上がってきました。そして70年代には、目標管理が原価・品質管理だけでなく経営計画全体に波及していきます。

こうした仕組みを鉄鋼業では計画値管理と呼びました。まず工場が計画値をつくり、それをもとに全社的に経営計画を組みます。ここでいう計画値とは、作業速度や品質や各種のコスト目標で、工場長が所長に約束するという形をとります。計画値は将来の不確実なものです。それをもとに、受注、予算配分、生産などの実際の活動を展開していくわけですから、計画値を活動につなげる過程には慎重な調整や検討が必要になるわけです。その立案過程について説明したいと思います。

目標管理は感情を伝えるプロセスに

目標管理とはいっても、工場長は好きな目標を立てられるわけではなくて、利益計画に沿う形で多方面から求められます。まず本社の利益計画に沿うことが求められます。全社の生産・予算配分は、事業所の目標を重要な参考材料にしながらも、それはあくまで不確実なものであるから、雇用問題や事業戦略などを踏まえて総合的に決められます。その決定過程では、事業所担当者間で激しい交渉が行われます。事業所担当者は、本社会議で生産・予算配分を得るためにも、工場長には高い目標を求めます。

こうした経営計画の決定過程は、単なる数値のすり合わせではなく、同時にある種の感情を伝えるプロセスとなっていることが重要だと思います。事業所内では、事業所経営の危機感や本社会議での厳しいやりとりなどの緊張感が工場長に伝えられ、工場長は管理者にそれを伝えていきます。こうして規範を共有しながら経営計画がつくられるのです。

鉄鋼業で1970年代に完成した計画値管理の意義は、経営の緊張感を末端まで浸透させ、労働者の仕事の質を大きく変えました。労働者は、自分たちの職場の目標が経営計画の中にがっちり組み込まれているので、仕事の経営的意義が非常にわかりやすくなりました。と同時に、目標達成には強い圧力がかけられるようになりました。

これはミドルマネージャーの仕事の変化でもありました。ミドルは、労働者に単に目標数値を割り振るのではなく、積極的な貢献を引き出さなければいけない。そのために経営の規範を浸透させ、あるいは、場合によっては現場の規範も受け止めて上に伝えることも必要になってくる。そういう密度の濃い労使のコミュニケーションと管理制度が整備されたことによって、目標の連鎖として動く企業が1970年代に完成したのです。

歴史からの示唆

目標管理がしっかり機能しているか

こうした鉄鋼業の歴史的な過程を踏まえて、今日の人事賃金制度に示唆があるとすればということで、2点ほどお話ししたいと思います。

まず、目標管理の深さについてです。深さというのは、報酬の決定だけではなく、仕事の目標管理がしっかりと機能しているということです。2点ほどポイントがあると思います。1つは、経営計画と職場目標が連動しているということです。挑戦的な職場目標をもとに経営計画をつくるのであれば、しっかりとすり合わせをしなければいけない。すり合わせをするには、そこに発言するだけの力量が職場や個人になければいけないということでもあります。

2つ目は、職場や個人が多少の与件変動を乗り越えて目標を達成することが重要だと言いましたが、そのためには、職場や個人に権限が与えられていなければいけませんし、また、そもそも目標達成への強いコミットが必要です。そのためには、自分の役割の経営的意義の理解が必要です。

このような深い目標管理を行うには、改善活動が担えるような人材を育成する、あるいはそれを積極的に進めるような規範を共有していく、そのためのコミュニケーション・チャネルを構築するなどのことが必要になります。これらはすぐにできることではなく、経営合理化のアクションと、それに対する労使の合意形成の積み重ねが必要であろうと思います。

誰が日本的雇用でなければならないのか

2つ目は、誰が日本的雇用でなければならないのか、という論点です。昨今、ジョブ型などの言葉で、組織に限定的に関与する従業員区分が模索されています。しかし逆の発想から、誰がメンバーシップの日本型雇用でなければならないのかを考えてみたいと思います。2つのポイントがあります。

1つはオペレーションの改善という非定常業務を、どの組織階層にまで求めているのかということです。一般従業員や非正規や請負労働者にまで求めるとすれば、そのための責任・権限の委譲や豊富なコミュニケーションも必要になります。非定常業務を任せるということは、経営管理のあり方が変わります。さらにそこに労働組合員が含まれるのであれば、労働組合の協力がより重要になり、労使関係も変わります。

2つ目のポイントは、貢献を引き出す管理のあり方です。引き出し方の1つのやり方は、インセンティブやコントロールの制度を緻密につくり上げることです。賃金や人事制度の設計の問題と重なります。

その対極にあるのは、みんなで経営のことを考えよう、経営者目線のような働き方や規範を共有して一緒に職場を改善していこう、というやり方です。私が分析した製鉄会社は、能率給などの経済的インセンティブの仕組みもありますが、それを徹底的に精緻化していくよりも、経営の危機感や規範を共有するためのコミュニケーションを大事にしていました。

誰が日本的雇用でなければいけないのかを整理すると、非定常業務を担う人材と、そこと規範を共有すべき人材が、日本的な長期雇用の核心部分であるということです。それぞれの産業のさまざまな条件の下で、非定常業務をどこまで求めるのか、そしてそのやる気の引き出し方には違いがあると思いますが、そのあたりを検討するところから、雇用区分の設計に関するヒントが得られるのではないかと思っています。

プロフィール

青木 宏之(あおき・ひろゆき)

香川大学 経済学部 教授

明治大学大学院経営学研究科博士後期課程修了。博士(経営学)。高知短期大学を経て現職。最近の研究業績に『日本の経営・労働システム─鉄鋼業における歴史的展開』(第45回労働関係図書優秀賞、ナカニシヤ出版、2022年)「労使交渉におけるフォーマルとインフォーマル(PDF:387KB)」(『日本労働研究雑誌』第747号、2022年)。「労働調査研究の方法と課題─小池和男氏の代表作の分析を通じて─」(『日本労務学会誌』第23巻1号、2022年)など。労使関係論専攻。