研究報告 長期在宅介護に対応した両立支援

-

- 池田 心豪

- 労働政策研究・研修機構主任研究員

- フォーラム名

- 第87回労働政策フォーラム「介護離職ゼロをめざして─仕事と介護の両立─」(2016年10月12日)

当機構では、育児・介護休業法の改正のため、「仕事と介護の両立に関する調査」、「介護者の就業と離職に関する調査」という二つの調査を実施しました。これらの調査結果が参考とされ、今回の改正法が設計されたという経緯があります。そのデータをご紹介しながら、改正法に対応した両立支援の留意点を話したいと思います。

法改正の背景に低い介護休業取得率

佐藤先生が座長を務め、私も委員として参加した厚生労働省の「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会」では、育児・介護休業法の改正に向け、どのような改正事項があり得るのか、どのような考え方で臨むべきか、およそ1年かけて議論が重ねられました。背景には介護休業取得率が低いという実態があります。就業構造基本調査によると、年間に介護休業を取得する人は約3.2%に過ぎません。そうしたことから、利用される両立支援制度に変えていこうという問題意識がありました。

育児支援と異なる留意が必要

制度設計の考え方としては、佐藤先生も指摘されたように、介護は育児と異なるということに留意が必要です。育児の場合、特に乳幼児は片時も目が離せませんし、保育園の待機児童が多くて預け先の確保にも苦労するという状況もありますから、育児に十分な時間を割くという点に支援の主眼があります。一方、介護の場合は、介護保険制度の導入後、デイサービスやホームヘルパーといった在宅介護サービスの利用は比較的円滑にできるようになっています。また、要介護度がそれほど重くない人のなかには、付きっきりで看護しなくてもよいというケースもあります。さらに、介護というものはいつまで続くか予測しづらく、そうした状況で介護者のキャリアや収入などの面も考慮すれば、なるべく通常どおり勤務しながら柔軟に介護に対応していく方が実態に適っているだろうというような考え方で制度を見直しました。

両立支援制度の柔軟化

その一つの結論として介護休業の分割取得を可能にしたわけですが、このほかに所定外労働時間の制限も改正法では新設されました。介護者のなかには、短時間勤務をしなくても定時に退社すれば両立可能な人が少なからずいます。例えば、要介護者がデイサービスから戻ってくる時間は早いけれど、夕方6時頃までは一人で過ごせるという人もいます。ただし、突発的な残業などが発生すると、予定していた介護への対応が難しくなるため、「所定外労働の制限」という考え方を取り入れました。

介護休暇については、ケアマネージャーとの面談や通院の付き添いなどがあったりすると、現行の年間5日では足りないかもしれないという指摘もありましたが、やみくもに日数を増やすのではなく、現在の1日単位を半日や時間単位にして取得できた方が使い勝手が良いだろうと考えました。介護休業とともに介護休暇についても制度の柔軟化を図ることが、仕事と介護の両立の実態に合っているだろうということです。

半数が希望する休業期間を「わからない」と回答

ここで、研究会の議論の素材となった前述の「仕事と介護の両立に関する調査」結果から、幾つかのデータをご紹介したいと思います。まず、介護を始めた時点の勤務先における介護休業制度の有無と期間について、法定の「3カ月まで」、「3カ月超」、「制度がなかった」場合などに分けて、就業が継続できたかどうかを尋ねたものです。「3カ月まで」の勤務先では80.0%が、「3カ月超」では82.3%の人が「就業が継続できた」と答えており、顕著な差は見られませんでした。

次に、介護をしながら働いている人に、どの程度の介護休業期間を希望するかを尋ねてみると、「わからない」と答えた人が約半数もいました(図表1)。介護はいつまで続くか予測できませんので、「わからない」という答えは正直な気持ちが表れていると思います。もっと長い期間が欲しいという人もある程度いるのですが、佐藤先生のお話にもありましたように、当人が直接介護する目的で長い方が良いということになれば、際限がなくなってしまいます。

図表1 介護休業の最長期間と分割取得に関する希望(介護開始時正規雇用)

分析対象:2000年4月以降介護開始かつ介護開始時正規雇用

| 93日以内 | 93日超 6か月以内 |

6か月超 1年以内 |

1年超 2年以内 |

2年を 超える期間 |

わからない | 取りたくない | N | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 継続 | 16.7% | 7.1% | 11.3% | 4.4% | 8.4% | 45.1% | 6.9% | 406 |

| 転職 | 16.1% | 7.6% | 4.2% | 5.1% | 11.0% | 50.0% | 5.9% | 118 |

| 離職 | 1.7% | 8.3% | 6.7% | 3.3% | 11.7% | 61.7% | 6.7% | 60 |

| 全体 | 15.1% | 7.4% | 9.4% | 4.5% | 9.2% | 47.8% | 6.7% | 584 |

| 93日以内 | 1か月程度 を複数回 |

2週間程度 を複数回 |

1週間程度 を複数回 |

3~4日程度 を複数回 |

わからない | 取りたくない | N | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 継続 | 4.4% | 8.9% | 8.6% | 10.1% | 27.8% | 34.2% | 5.9% | 406 |

| 転職 | 2.5% | 9.3% | 6.8% | 9.3% | 27.1% | 41.5% | 3.4% | 118 |

| 離職 | 1.7% | 10.0% | 3.3% | 10.0% | 20.0% | 48.3% | 6.7% | 60 |

| 全体 | 3.8% | 9.1% | 7.7% | 9.9% | 26.9% | 37.2% | 5.5% | 584 |

継続:介護開始時と同じ勤務先で現在就業

転職:介護開始時と別の勤務先で現在就業

離職:介護開始時の勤務先を辞めて現在非就業

資料出所:労働政策研究・研修機構「仕事と介護の両立に関する調査」(2014年)

休業の分割取得や勤務時間の「中抜け」のニーズ

では、分割取得をする場合、どのくらいの単位で取得したいか希望を尋ねたところ、こちらも「わからない」が3~4割いるのですが「3~4日程度を複数回」も3割程いました。この「3~4日」という日数は介護休業より介護休暇に適した日数と言えるかもしれませんが、なるべく細かく分割できた方がいいという介護者の意識がよく表れていると思います。実際、同じ調査で、法定を上回る制度がある勤務先で、介護休業の分割取得が「できた」人と「できなかった」人の継続就業率を比較してみると、「できた」人の方が5%ほど高くなっています。

一方、介護休暇については、最近、1日単位で休まなくてもいいという声をよく聞きます。例えば、最近「中抜け」できると便利だということが言われています。お昼休みを挟んだ数時間や、飲食店で働く人がランチタイムの終了から夜の開店時間までの間、外回りの営業の人の午前と午後のアポイントの間の時間など、仕事の合間に職場を一旦離れてケアマネージャーに会うというような、介護の用事を済ませてまた職場に戻るという方法です。調査結果からも、中抜けできた人とできなかった人を比べると就業継続率に差が見られました。

さらに、勤務先に短時間勤務制度が「ある」と「ない」で継続就業率を比較すると、ほとんど差がありませんでした。一方、所定外労働免除の有無別に継続就業率を見ると、残業免除制度が「ある」が91.9%、「ない」が79.1%と、10ポイント以上の差が見られました。

このような調査結果から、やはり仕事と介護の両立支援は、仕事と育児の両立支援とは違う発想で設計することが必要だということが見えてきました。

長期在宅介護に対応した両立支援

今回の改正の大きな特徴は、長期在宅介護への対応を可能とする制度設計にしたという点です。従来の介護休業制度が想定していた初期の緊急事態に対応し、両立の体制を構築する準備期間という位置づけに加え、日常的な介護や長期にわたる在宅介護に対応するため、93日までだった勤務時間短縮措置の期間を3年間に拡大し、所定外労働の制限も新設しました。所定外労働の免除については、介護が終わるまでの期間となっていますが、会社側の都合や本人のキャリア、希望といったことに折り合いをつけながら、うまく使っていくことが大事だろうと思います。つまり、改正法の内容をそのまま就業規則に取り入れて、利用者を増やせばよいという問題ではありません。例えば、これからデータを示しますが、勤務時間の短縮は比較的短い期間の在宅介護には有効ですが、介護が長期化した場合には、なるべく通常どおり働きながら介護に対応できるよう、働き方の裁量性を高めて仕事と介護のメリハリをうまくつけていくことがポイントです。

短時間勤務は短期の在宅介護に有効

この点について、「介護者の就業と離職に関する調査」結果のデータを見ていきたいと思います。既に介護を終えた人を対象とした調査です。

在宅介護の期間別に、同じ勤務先で介護終了まで就業継続できたかどうかの結果を見ると、期間が長くなれば継続就業率が下がっていき、特に3年を超えると随分減っていく傾向にあります。現行の介護休業制度は、在宅介護が1年くらいで終わるような比較的短い場合に有効なようです。例えば、末期がんの宣告を受けたケースや、あるいは骨折して回復するまでのリハビリなど、症状の経過や先行きが見えやすい場合がこれに当たるでしょう。しかし在宅介護期間が長くなると、現行制度では対応が難しいようです。例えば、先が見えないからなるべく休業を取らずに控えておくという問題がたびたび指摘されます。そうした問題に対応して分割取得を3回まで可能にしました。

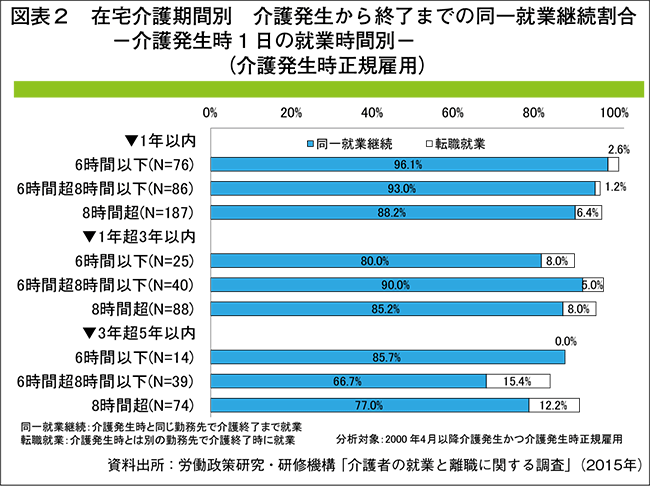

次に、在宅介護の期間別に1日の就業時間別のデータを見てみると(図表2)、介護の期間が短い「1年以内」では、就業時間が短いほうが就業継続率は高くなっていますが、1年を超えるとそうとも言えなくなっています。つまり、いつまでも短時間勤務を続けることができれば介護離職が減るかと言えば、そう単純な問題ではないだろうということです。

裁量性ある働き方で残業は週2日以内に

それよりも「今日はここで仕事を切り上げよう」とか、「今日は介護の用事があるので残業しない」というように、自分の1日の作業量や仕事の進め方をコントロールできる働き方が重要です。そうした自己裁量のある働き方であれば、在宅介護期間が長くなっても、就業継続率はそれほど下がりません。育児・介護休業法では選択的措置義務としてフレックスタイム制や始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げを企業が導入することも定めていますが、ここで言っているのは、そうした制度の適用の問題ではなく、通常の勤務時間であっても自分の判断で仕事と介護の調整をできるかどうかです。つまり、仕事の責任と介護の責任をともに果たせるようなメリハリをどうやってつけていくかということです。その観点からポイントになるのが、残業への対応です。改正法は所定外労働の免除を労働者の権利として新設しましたが、われわれのデータでも残業が週3日以上あると在宅介護期間が長くなった場合に就業継続率が低下するという結果になっています。しかし、残業が週に2日以内であれば、それほど就業継続率が低下していません。介護が終わるまで一切の残業をしないということが現実的に難しい場合もあると思います。そのような場合、週に1日か2日、ほかの家族に介護を頼めたり、サービスを利用できる日は残業をするけれど、それ以外の日は残業を免除するといった方法が考えられます。そのようにした仕事と介護を調整できる働き方の裁量性が重要であり、そうした働き方を広げていくことが、改正法が実効性を高め、実質的に介護離職の防止に役立つ支援になるだろうということが、調査のデータから言えると思います。

最後に繰り返しになりますが、育児・介護休業法の改正を効果的な仕事と介護の両立支援につなげるためには、「長期休業と短時間勤務が基本」という育児支援の発想を介護支援にそのまま適用しないことが必要です。特に男性や独身者のように生計維持者が介護責任を負わなくてはならない場合、長期の介護休業を取得したり、短時間勤務を利用したりすればその分の収入が減って生活が苦しくなることもあります。そうした事情も考慮すると、やはり通常どおり勤務しながら柔軟に介護との両立を図っていくことが大切だと思います。

プロフィール

池田 心豪(いけだ・しんごう)

JILPT主任研究員

東京工業大学社会理工学研究科博士課程単位取得退学。2005年入職、2016年より現職。厚生労働省「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会」委員として育児・介護休業法改正に携わる。最近の主な論文に「在宅介護の長期化と介護離職」(『季刊労働法』No.253、2016年夏)。職業社会学専攻。