事例報告: Hondaのメンタルヘルス対策

職場のメンタルヘルス対策を考える

第64回労働政策フォーラム(2013年1月21日)

事例報告 Hondaのメンタルヘルス対策

小林 由佳 本田技研工業株式会社人事部安全衛生管理センター全社メンタルヘルス推進チーム

今日はホンダのメンタルヘルス対策についてご紹介します。

メンタルヘルス対策については、2007年度までは、事業所によっては先進的な取り組みを実施しているところが、いくつかありました。例えば、専門家を配置し、10年以上前からストレスチェックを実施してきた事業所などです。特徴的なのは、各事業所に健康管理センターという健康管理部門があるわけですが、そこの看護師に「心のケアスタッフ」としての役割を与え、産業カウンセラーの資格を取っていただき、メンタルヘルス対策の中心になって活動を展開していただいた点です。

こうした活動を進めてきたものの、全国的な傾向と同様に、不調者、休業者が増加し、昨今になりますと、長期にお休みされる方と復職が難しい事例が出てきました。こういう状況を放置すると、全体の活力低下につながることも懸念されました。

ワーキングチームを設置

そこで、08年にメンタルヘルス対応のワーキングチームを設置しました。外部の専門家も交え、各事業所を巡回して、課題を抽出するものです。

事業所を巡回して浮かび上がった課題は、3つありました。第一は、事業所ごとに微妙に異なる対応をしており、質が均一でないことです。

第二は、技能が伝承されないことです。担当者のセンスの良し悪しや、産業保健スタッフの関心もありますが、蓄積された技能が伝承されないことです。さらに、水平展開されないことです。得意な人がいるところは進むけれども、そうでないところはほとんど手つかずの状態でもありました。

第三は連携の問題です。健康管理部門、人事部門、安全衛生部門同士の連携ルールがなく、連携が続かないことが課題として浮かび上がりました。

メンタルヘルスの全社方針策定

こうした状況を踏まえ、メンタルヘルスの専門チームを立ち上げることになり、09年に全社メンタルヘルス推進チームを設置しました。そこに私も加わりました。

その後、事業所メンタルヘルス推進チームも設置しました。ポイントになるのが、メンバー構成です。連携を促すため、人事部門、安全衛生部門、健康管理部門の三者が一体となりチームをつくりました。

会社によって特徴があるとは思いますが、弊社では人事部門が中心になって展開しないと進まないので、総務課長と人事課長を事務局長に、担当役員をチームリーダーに据えて、各事業所にメンタルヘルス推進チームを設置しました。

全社方針のポイント

こうした体制を立ち上げ、全社のメンタルヘルス対策をスタートしました。そのポイントをご紹介します。

まず、生産性向上と心の健康問題の早期解決へのシフトです。何か問題が起きてから対応するのではなく、問題が起こる前に対応していくという考え方です。

次に、全社方針の明示と各事業所の計画と評価の共有です。技能伝承されない、横展開されないのは、全社方針やルールが明示されてないからです。決まってない場合もあるので、そこは全社方針として明示し、各事業所で計画を立て、評価し、共有していく仕組みをつくります。

そして、関係部門で横断的なチームを設け、何をやるのかを明確にするため判断基準や対応を全社で標準化した運用ガイドラインをつくり、円滑な対応を促す工夫をしています。

メンタル対策の基本姿勢

メンタルヘルス対策の全社方針の基本姿勢についてお話します。

基本方針の要点は、「全ての従業員が仕事に誇りを感じ、熱心に取り組み、仕事から活力を得て活き活きと働ける状態の実現」にあります。そのため、単に疾病がない状態とか、単に問題が起こらない状態ではなくて、さらに前向きなポジティブな状態を意味します。皆さんが仕事を誇りに感じ、仕事がおもしろいと思って働ける、そういう状態をめざします。

こうした基本方針を受け、行動指針では組織的な対応を打ち出しています。各事業所で計画的、継続的に進めていくことを明記し、管理監督者と全従業員には役割を設定しました。管理監督者は、自分自身の活力向上はもちろんですが、加えて部下の活力向上が重要になります。部下のサポートと活き活きした職場環境づくりに力を注いでもらっています。それから、全従業員一人ひとりには、自助努力を基本として、自身の健康を保ち、活き活きと仕事に取り組むことに努めるとあります。それぞれに、こういう役割を設定しています。

メンタル施策の5本柱

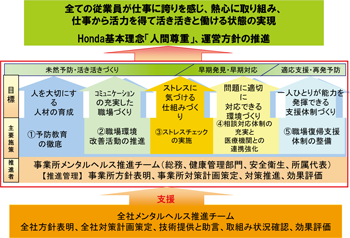

以上のような基本姿勢をもとに、弊社では、5本の柱と呼ばれる主要施策を走らせています(図表1)。

左にいくほど、予防的な色彩が濃く、右にいくほど、再発予防、復職支援の意味合いが強くなります。まず、左側の予防教育の徹底からお話します。個人が必要な知識とスキルを持たないと、物事はなかなか前に進みません。気づきも得られません。未然予防のためには、教育の徹底が必要です。

もう1つは、組織へのアプローチとして職場環境改善活動があります。さらに、ストレスチェックもあります。これは年1回、全従業員が自分の状態をチェックするものです。個人向けの職業性ストレス簡易調査票57項目と、組織の状態をはかる組織活力調査票の55項目の質問からなります。これをウェブ上で、もしくは製造現場で働いている人は紙面で回答してもらい、フィードバックしています。

簡易調査票を使うのは、多面的にチェックができるメリットに加えて、費用的なメリットもあります。個人のセルフケアに使っていただくと同時に、組織単位で結果をまとめて、職場環境改善活動に役立てています。ハイリスクの方には健康管理部門から連絡を入れ、ご本人の意向も踏まえ、面談を実施しています。

相談対応体制の充実は、早期対応ができるような体制をつくることです。できるだけ早くに対応して、見立てをおこない、必要な病院に振り分けたり、上司へのコンサルテーションをします。こうした体制をメインにしていこうと転換を図っているところです。

最後は、職場復帰支援です。一人ひとりが能力を発揮できる支援体制を整備するため、きちんとしたルールをつくり、上手に復職支援を進めていきます。弊社では、以上のような5本の柱の施策を進めています。

リーフレットで全従業員に周知

こうしたメンタル施策は全従業員に周知・徹底することが重要です。

09年に通達のかたちで基本方針を出し、全従業員に周知するためリーフレットを作成しました。リーフレットに加えて、パンフレットも4冊つくり、それぞれの用途に合わせて対象者に配布しました。

パンフレットのうち、1冊はセルフケア用で、全員に配布しています。これは、みずからの健康を保ち、活き活きと仕事に取り組んでもらうための内容を2部構成で簡単にまとめたものです。第1部の、みずからの健康を保つためのパートには、みずからの状態に気づいて、早期に対応して、相談することといった内容がわかりやすく書いてあります。

第2部は、自分自身の活力向上のものです。例えば、アサーションという上手に自己表現をする方法や、コミュニケーションを上手にとる方法、あるいは問題解決技法など、心理学や行動科学に基づいた知見を幾つか盛り込んであります。カウンセリングなどで個別対応をしているとよく感じるのですが、ふだんの問題解決力や物事のとらえ方などのスキルが高いと、同じストレッサーを経験しても反応が出るか出ないかが変わってきます。さらに、一旦不調に陥っても回復が早いので、自身の活力向上の内容はとても重要です。研修にも取り入れています。

ラインケアと復職支援の手引き

管理監督者へは、ラインケアのパンフレットを用意しています。

こちらも2部構成で、メンバーのサポートと活き活きした職場づくりに役立ててもらうためにつくりました。メンバーのサポートのための傾聴のポイント、職場環境改善のためのチェックリスト、ストレスモデルの基本的な考え方などを1冊にまとめました。

復職支援のガイドブックも用意しました。こちらは2種類あります。ひとつは、本人家族用です。お休みされている方は、お休み中に、いろいろな葛藤にさいなまれます。例えば休業中、一般の人はどういう状況になるかを図表でお示しして、ご本人が不安に思いがちなことをまとめました。さらに、休業中の取り扱い、人事上の取り扱いについても明記しました。

もうひとつは上司用です。休職中の部下がいる上司は、何をしたらいいのかをまとめました。例えば、ご本人から「良くなってきた」と連絡が入ったら、どう対応すべきか、専門職とどのように連携していくのかなどをまとめてあります。

予防にシフトする理由

そもそもなぜ予防活動にシフトしているかをご説明します。

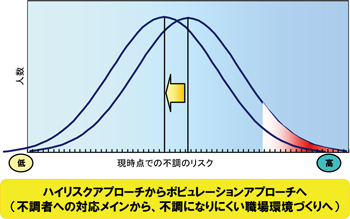

メンタルヘルス対応ですぐに思い浮かべるのは、不調になった方にどう対応するかだと思います。しかし、それではなかなか数が減りません。なぜかといいますと、既に不調になりかけた方にいくら対応をしても、それ以外から次に不調になる方が出てくるからです。どこから出てくるかというと、数で言うと、圧倒的にグラフの山の高いところから出てきます(図表2)。不調になるリスクは低いのですが、数がこれだけありますので、そこから不調になる方がどんどん出てきます。そのため、全体としては、不調者がなかなか減りません。

そこで、不調のリスクの高い方への対応をメインとするハイリスクアプローチから、不調になりにくい職場環境づくりというポピュレーションアプローチにシフトしています。職場を健康にしていくことで、全体の不調者を減らしていく考え方です。これがメンタル施策のめざす方向性のひとつです。

働きやすさと働きがいの両立

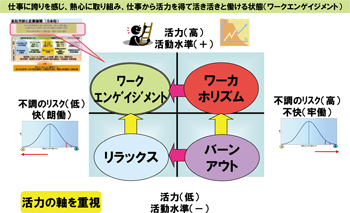

もうひとつの考え方は、働きやすさと働きがいの両立です(図表3)。

働きやすさを横軸でみると、働きにくい状態が右、働きやすい状態が左になります。メンタルヘルス対策でいうと、働きやすい職場環境をつくるという話になります。

では、働きやすければそれでいいのでしょうか。例えば、ストレスの高い職場は、表の右になります。仕事の量が多過ぎて、時間に追われ、なかなか休暇が取れない。時間中は仕事のことばかり考えてないといけなくて、自由がきかない状態です。

では、その逆はどうでしょうか。例えば、仕事はあまり忙しくなく、仕事中に別のことを考えていても問題がない。仕事はやりやすいけれども、暇な状態はいいことなのでしょうか。

やはり働くからには、働きがいを感じたいし、喜びを感じながら、活き活き働ける状態が望ましいと思います。このような考えから、縦軸に活力を加えてみました。めざすのは、左上で示される、ワークエンゲイジメントの高い状態です。これは、仕事に誇りを感じて、熱心に取り組み、仕事から活力を得て、活き活きと働ける状態を意味します。弊社は、この状態をめざしています。ちなみに、社内向けに話をするときは、左上は『活き活きした状態』と表現しています。

ワーカホリズムとの違い

一方、ワーカホリックな状態とワークエンゲイジメントの状態では、何が違うのでしょうか。

まず、なぜ働くのかという問いへの答えが違ってきます。例えば、自分が仕事をしなければ職場が回らないとか、周りに迷惑をかけるとか、何となく働いていないと不安だとか、そういう状態であれば、右側のワーカホリズムかもしれません。

そうではなくて、自分が成長できる、働いていると楽しい、人に求められている。こういう状態で働いているのが左上のワークエンゲイジメントにあたります。これは、原谷先生の紹介された、NIOSHのストレスモデルとあわせると理解が深まると思います。

左上のワークエンゲイジメントの状態になると、やりがいが高まり、個人の資源も向上します。さらに、不調に陥りにくくなり、緩衝要因として周囲からのサポートも得やすくなります。

短期目標 中長期目標

各事業所にメンタルヘルス推進チームを設定した09年度の下期は、まずチームを結成し、役割を明確化して、事業所における計画を策定して、やるべきことを文章化しました。

翌10年度から11年度では、5本の柱の活動項目を推進しました。この段階では、質とか効果はまだ問わず、実施することを目標としました。

最後の12年度から13年度では、アウトカム評価が中心となり、質を問います。意味のある活動をしているのかを考えながら、結果を求めていく時期に入っています。

さらに、評価と計画・周知を重要視しています。現状把握として、健康管理部門、総務部門、安全部門でどんなデータを取得しているのかを整合した上で、このデータをもとに課題分析し、次年度の計画立案と文書化につなげます。

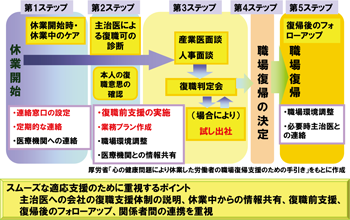

復職支援の流れ

職場復帰のための復職支援の流れについてお話します。重要視しているのはお休み中のケアです。ご本人と会える状態であれば、月に1回程度、産業医、保健師、上司などと定期的に会うようにしています。リスクマネジメントの観点からいうと、できるだけ会わないほうがいいということになりますが、復職後のことを考えると、ご本人がどういった状態で復帰し、どういった支援が必要かを考えると、復帰時だけの面談では不十分だと思います。ご本人と会社とのつながりをなくさないためにも、本人の状態に十分配慮しつつ、可能な方には休業中も定期的に会うようにしています。

あと、復帰後のプランが重要になります。復帰した後のロードマップを、上司がつくれていない場合は再発しやすいと思います。復帰するときには、ご本人はどんな問題で不調になり、どんなケアをしていくのがいいか、どんな順序で、どんなペースで仕事量を増やしていくかを、事前に考えておき、それに合わせて業務プランを作成する必要があります。

なお、弊社の復職支援では、休業期間の定めがなく、休業中もほぼお給料が出ていましたが、最近はメンタルヘルスの問題がメインになり、期限がないことが本人にとっても、あまり良くないほうに働いているケースもあり、周りの納得感が得られないこともあり、昨年6月に制度の一部を見直しました。

復職支援プログラムと相談体制

復職支援プログラムと相談体制において、全事業所で必ず実行することにしている基本項目をご紹介します。

復職支援では、各事業所の人事担当者や産業保健スタッフが力をあわせて対応しているわけですが、まず休業開始時に連絡窓口を設置し、休業中には月に1回程度連絡すること、さらに、上司と連携して業務プランを策定し、復職後の環境も調整することなどを、規定しています(図表4)。

相談対応体制については、相談窓口の従業員への周知、プライバシー保護方針の明示、心のケアスタッフの役割と業務分担の調整、外部の医療機関との連携、管理監督者や一般従業員の相談利用方法の教育などの基本項目を整備しています。

活き活き職場づくり活動と教育研修

活き活き職場づくり活動サイクルは、職場のストレスにより作業効率を低下させる要因を把握し、早期に改善することで、風通しのよい、活力ある、生産性の高い組織をつくるための取り組みです。PDCAサイクルで進められます。まず、活き活き職場づくりプランを作成します。上層部の人だけで考えると、的外れになったり、みんなの同意を得られなかったりすることがあるので、所属員参加型で進めています。

こうしたプランを実行し、対策実施状況を確認し、見直しと改善を進め、職場環境を評価します。組織診断の結果は所属長や部室長にフィードバックし、職場環境改善方法の教育研修につなげています。

教育研修では、セルフケアとラインケアそれぞれに、活き活き働くためのスキルアップと問題への対処法の理解のための内容を盛り込んでいます。セルフケアでは、入社時、それから配属されて1年が経過した時点で必ず教育をしています。ラインケアでは、管理職に昇進したタイミングに必ず研修を実施しています。その他のタイミングでは、それぞれの事業所の状況や、対象者により内容を変えて実施しています。

今後の展望

最後に、今後の展望についてお話します。ここまでで、基本姿勢と方針、体制、ノウハウ、情報共有の仕組みは大体できました。今後は継続する仕組みが重要になります。さらに、実効性のある予防活動にも力を入れていく必要があります。

また、仕組みを整備しても、時間が経つと、これは健康管理部門の仕事、あるいは、人事部門の仕事と、役割分担がなされてきます。そうではなくて、「みんなでやる」ことを徹底していくことが重要です。やるからには意味のあることをやっていく必要があります。こうした取り組みを組織風土に定着させていくことを通じて、人間尊重というホンダの基本理念につなげていきたいと考えています。