<ワーク・ライフ・バランス> 報告3

ワーク・ライフ・バランスに関する法政策のあり方

―諸外国との比較から:

第55回労働政策フォーラム

非正規雇用とワーク・ライフ・バランスのこれから

—JILPT平成22年度調査研究成果報告会—

(2011年10月3日、4日)

私は一昨年来、法律制度の観点から、ワーク・ライフ・バランス(以下、“WLB”)に関する国際比較研究を行っております。そこで本日は、その研究成果の一部を踏まえた試案、私見についてお話したいと思います。

話の内容ですが、まず、WLBの根幹にあるものは何なのかを考えてみます。その上で、WLBの最重要課題は何なのかを把握するために、 日本と諸外国のWLBの全体像を描き出しながら若干の比較検討をしてみます。そして最後に、WLB法政策を検討するに際しての方向性を示してみたいと思います。

働く個人としての問題

第一の論点ですが、WLBにかかわる主体としての、「働く個人」、「企業」、「国」という三者に分けて考えてみたいと思います。

まず働く個人としての問題ですが、働くことの主たる目的は生活のためであることを考えると、働くことの一方には私生活の尊重という問題があるかと思います。これに関して政府による過去の意識調査を見ると、働いている人のうち、希望として仕事優先の指向がある人の割合はだいたい2%ぐらいしかありません。しかし現実には、4~5割の人が事実上、仕事優先になってしまっています。一方で私生活、あるいは家庭、家族、地域生活と言い換えることができるかと思いますが、これらを優先させたいといった希望、そして、これらと仕事とのバランスを取りたいという希望も見られますが、全体としては、だいたい8~9割の人が希望と現実にギャップがあると感じているようです。この点は、性別や年代別で見てもさほど違いがないのが実情のようです。

私生活と人々の意識の変化

このように、私生活の尊重に関しては人々の意識の変化と切り離せないと思いますが、働くこととの関係で私生活を考えると、雇用モデルの変化ということも視野に入ってくるように思います。

政府の調査を見ると、1980年代と2000年に入ってからで、 いわゆる性別役割分業意識について、肯定する人と否定する人の割合を比べると、80年代よりも2000年代の方が反対だという人がだいぶ多くなってきています。女性が働く場合、パートタイム就労が多いかも知れませんが、いずれにしても伝統的雇用モデルが変化してきて女性も働いているとなると、部分的にかも知れませんが、当然男性も、家族・夫婦間での役割分業意識を変えていかなければならないことがあるかと思います。

私生活と長時間労働・年休未消化

そうしますと、そういった人々の意識の変化に応じた働く時間の長さや休暇取得が次に問題となってくるのではないかと思います。

日本は1985年頃から時短政策を進めてきました。現在、年間総実労働時間はだいたい1,800時間です。しかし、雇用の安定したフルタイム正社員の人達の年間総実労働時間は、未だに2,000時間を超えるのが実情で、これは統計から明らかです。私生活のための時間を確保したいのに働かなくてはいけないとなると、当然、働く個人としての問題、WLBを確保したいのにできないとなります。そうしますと、長時間労働をどうやって解消していくかが1つのポイントになってくるかと思います。

また、長時間労働の要因としては年休未消化の問題もあげられています。厚労省の統計を見ると、だいたい4~5割の人達は年休を取れていることになっています。しかし統計には、繰り越されている年休日数が分母に入っていません。労基法によれば、最大で年間40日の年休があるわけです。そのうち、8~10日しか年休を取っていないわけですから、実際は2~3割しか取れていないということになると思われます。したがって、年休未消化問題もWLBの確保を阻害する問題かと思います。

父親の2/3が家事・育児に意欲的だが

また、ご承知のように、私生活における大きな問題としては、育児・介護責任があります。ここでは育児の問題にフォーカスしてお話します。

最新の雇用均等基本調査を見ると、男性の育休取得率が1.38%なのに対し、女性は84%で、女性の方が圧倒的に多く取っています。父親が子育てを優先させたい希望があるか否かはよく分かりませんが、過去の調査によりますと、仕事と家事・育児を同等に重視する割合がだいたい52%、どちらかといえば家事・育児優先がだいたい16%で、3人に2人が家事・育児に対する希望とか積極的な意欲を持っていることになろうかと思います。にもかかわらず現実には、同等重視タイプで26%ぐらい、家事・育児優先タイプで7%と非常に低くなっていまして、希望と現実の間にギャップが見られる状況となっています。

すると、会社に育児休業の規定があるのに、また、育児をする希望とか意欲も持っているのに、男性は育休を取らない・取れないことになっているのだと思います。この点に関しては、企業を取り巻く経済情勢、職場の雰囲気、上司の理解といったさまざまな実態的・実務的な要因もあるかと思います。

企業・職場としての問題とは

WLBを企業の問題として考えてみますと、そういったさまざまな希望を持ち、また、現実とのギャップを感じながら働いている人たちを有効に活用していかないと、個々の職場はもちろん、会社全体の生産性とか作業の効率性が落ちていくといった問題が生じてきかねないのではないかと思います。業種、業態、職務によって異なるかとは思いますが、例えば人材市場に流動性がある中で事業運営されている会社では、人材を募集 ・ 採用したり離職を防止する効果を求めてWLBを推進する必要性が生じてくるかも知れません。

国全体の生産性にも影響

以上のような状況や考え方を受けまして、あまりにWLBが推進されていないとなると、国全体の生産性が落ちてきかねないという状況が考えられるわけです。また、国際競争力を維持・向上させていかないとアジア諸国に負けてしまう、さらに引き離されてしまう懸念もあるかと思います。こういったことは国としては由々しき問題でありますし、また、税制や社会保障制度といった既存制度の根幹を支えるという面からも、国全体の生産性、競争力を高めていくために各企業に頑張ってもらう、そのために働く個々人に対するWLBを推進する、という構図が見えてくるのではないかと思います。

ただ、留意しなければならないのは、それぞれの立場で利害が異なってくるわけですが、それぞれがWin-Winの関係を形成できなくてはならないということです。あくまでも仕事と生活との「バランス」が問題ですので、各主体が完全にWinの状態を確保できるわけではないと思いますが、少なくとも制度・政策を考える場合、各主体の利益が噛み合う形での政策や措置の良い仕立て方を考えていく必要があると思います。

【日本】出生率低下を契機に国全体で

では、各国のWLB政策について話を移していきたいと思います。

まず、日本のWLB政策ですが、その契機は、何といっても1989年の1.57ショック、 戦後最低の合計特殊出生率を記録したことです。その後も1.37、38ぐらいに下がっています。それを機に国全体の取り組みが進められてきたわけです。

代表的なのが、ご承知の2007年のワーク・ライフ・バランス憲章・行動指針ですが、それよりもだいぶ前の1994年頃に、当時の文部省、厚生省、労働省、建設省が連名で、「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について」という文書を公表しているのです。これを見ると、少子化、いわゆる合計特殊出生率が低下している原因として、晩婚化が進行し、夫婦の出生率の低下という問題があると指摘されています。また、女性の自己実現意欲が高まったり、女性の高学歴化によって、一方では職場への進出が進む、そういったことによって子育てと仕事の両立が難しくなってきたというようなことが指摘されていまして、多面的に子育て支援、 少子化対策を進めていくことが述べられておりました。

特に留意すべきと考えているのは、その文書で、「夫婦で家事・育児を分担するような男女共同参画社会をつくり上げていくための環境づくりなどを含め」といっている点です。私は、ここにWLBの根幹としての考え方が示されているのではないかと考えています。その後、厚労省が「少子化対策プラスワン」という政策を公表しました。その中には、「男性を含めた働き方の見直し」、さらに「女性の両立支援」から「男性を含めた両立支援」というふうに、先ほどの文書を踏まえたかのような流れが変わってきた表現が使われています。

これらのことを踏まえますと、日本のWLB政策が何を一番の問題にしてきたかというと、まずは女性の家族責任といいますか子の養育責任の問題や仕事との両立の問題からはじまり、やがて男性の働き方の見直しへと広がりを持ってきたのではないかと思います。

ライフイベントに応じて幅広に

個別の法政策による対応としては、1993年の育児休業法、現在の育児・介護休業法があります。それから、2003年に次世代育成支援対策推進法や少子化対策基本法が制定されています。ほかにも、労働時間設定改善法や労働契約法などの個別法令で、仕事と生活への配慮といったような言葉が用いられていまして、WLBは法的にも意義あるものとしても認知されるに至っています。

加えて、日本のWLB政策の特徴としては、雇用・労働問題の全方位的・網羅的政策という捉え方が可能ではないかと思います。と言いますのも、日本のWLB政策では労働市場政策的な意味も含まれているからです。若年者の問題とか高齢者の問題、1人親家庭の問題などのさまざまなものを含めたWLB、ライフイベントに応じた適宜の仕事と生活の調和をめざして幅広く対応していこうというところに諸外国との違いが見られるのです。ただ、忘れてはならないのは、諸外国でも同じなのですが、WLB問題の中核は、女性労働問題あるいは男女平等問題だということです。

【ドイツ】新たな包括的家族政策として

ドイツでWLB政策が取られ始めたきっかけは、合計特殊出生率の低下です。現在でも日本と同じ1.3ぐらいです。また同様に、 男性は働いて女性は家庭にいるという専業主婦モデルが共働きモデルに変化してきていることがあります。さらに、日本と同じように、性別役割分業意識に対する国民の意識の変化もありまして、これらを受けて、国全体の取り組みとして、家庭・家族と仕事の調和ということで国が大きな旗を掲げ、 1990年代後半から積極的に政策が進められています。

家族政策は従来から取られていましたが、合計特殊出生率が一向に上昇しないため、新しい包括的な家族政策ということで進められています。また、「家族のための連合」として、産業界と代表的な労働組合、そして政府が、ネオコーポラティズムとして三者間で協議し、 一体的に推進することも行われています。さらには、草の根的な取組みとして、「家族のための地域同盟」という地域ネットワークを活用した家族政策の推進も行われています。

ドイツが何を一番の問題としてきたかですが、合計特殊出生率の低下を解消して女性に子どもを産んでもらわなければいけないこと、また働く女性が増えていることから、子育てと仕事との両立支援であり、男性も育児に参加するといったことです。

こうした問題に対処するための個別の法政策として、親時間・親手当法という比較的新しい法律が制定されていますし、 労働時間関係の法制度を契機とした労働協約に基づく弾力的な労働時間管理の諸制度の活用が期待されたりしています。それから、今日ご説明するドイツ、フランス、イギリスのヨーロッパの3カ国はEU指令から大きな影響を受けていますが、ドイツではパート・有期法という法律が制定されていて、パート労働者・有期契約労働者に対する差別禁止や、正社員との比例処遇原則が定められているということもあります。

【フランス】永年にわたる可能な範囲での制度改正や施策を推進

フランスも当初は少子化対策でした。ただ、当初というのは第一次大戦前後、1910年代のことで、当時、1.2幾つまで合計特殊出生率が下がりました。国力、労働力、生産性、競争力が非常に低下してきたことに国が危機感を抱いたことから、 当初は家族手当、経済的な支援から始まりました。現在では、多様な家族形態が認められることを反映して、基本的には子育て・両立支援になりますが、さまざまな経済的な保障ですとか、保育などのインフラ整備、もちろん育児・介護休業的な法制度措置も取られています。

フランスで特徴的なのは、ドイツのように国が大きな旗を掲げて家族政策を行っているわけではなく、できる範囲のところから長い時間をかけて徐々に、制度改正を行ったり施策を進めてきた点だと思います。

【イギリス】積極的家族政策と柔軟な労働市場政策

イギリスの合計特殊出生率は1.94か97ぐらいだったと思います。人口置換水準よりは低いですが、イギリスのWLB政策に少子化対策の視点は含まれておりません。とはいえ、「家族に優しい政策」ということで、他国と同様に「家族」という言葉を使っています。

イギリスの懸念として、特に貧困問題ですが、それも含めて子育て中の母親がフルタイムで就業しないとか、男性が育児に参加しない・できないという問題がありました。特に女性が労働市場から排除されてしまっていることが問題だと認識されていたわけです。労働力として現存しているのに有効に活用できていないことが、国力・企業競争力を低下させているのだとすれば、それを向上させていこうという労働市場政策的な観点が含まれた政策を取っています。この点がまず特徴的かと思います。

他にも、女性は実際上パートタイムで働く場合が多いですし、短時間勤務という制度も認められていますので、EU指令の影響による不利益取扱禁止(防止)という形で比例処遇のための法制度が設けられています。

また、「労使パートナーシップ」ということも特徴といえると思います。日本ではよく、総論賛成・各論反対という形で労使の合意形成がなかなかうまくいかないことがありますが、イギリスの家族に優しい政策に関しては、労使がともに手を携えてコーポラティズム的にドイツのような形で政策形成をしていこうと、また実際にしているという点は、アングロ・サクソン系の国にあって非常に特異な現象かと思われますが、非常に特徴的だと思います。

【アメリカ】企業による自主的な取り組み

アメリカはご承知のとおり経済至上主義の国ですから、 基本的に労働者保護のような法制度は多くはありません。そしてまた、 各州は独自の憲法を持っていて、その権限に対して連邦政府が勝手に介入することはできない国家構成になっていますので、国全体としてそういった法的措置を取るのは難しい状況があります。

また、そうであるからこそかもしれませんが、労働市場が非常に流動的な中で、企業は有能な人材を獲得したり、あるいは獲得した人材を手放さないようにWLBの措置を取っています。関連して、連邦の上下両院でそれぞれ決議という形で、法的拘束力はありませんが、WLBの推進が認識されています。経済至上主義であるアメリカにおいてさえ、WLBは意識されているわけです。その決議では、流動的な労働市場における人材活用と同時に、労働者自身の健康問題、子の育ちの問題などにも言及されています。決議では総じて、経済至上主義から生じるさまざまな悪影響に対処するためにWLBが認識されているということなるかと思います。ただ、具体的な法制度には、現時点では結びついていません。唯一、過去にクリントン政権下で連邦家族医療休暇法が成立していますが、これだけです。

この連邦家族医療休暇法に関連しますが、アメリカでは差別禁止法が非常に強力で企業にとっては縛りがきついわけです。アメリカでも伝統的に女性が子の養育とかケア責任を果たしてきたので、 性に中立的に男性も家族医療休暇、子の養育とか自分の健康状態、介護などの複合的な事由を認めて休暇を取得できるようにしようとの趣旨から、言うなれば差別禁止法があるという関係から制定された法律なのです。 時間は前後しますが、WLB政策の具体的な措置としてアメリカで挙げられるのは、この連邦家族医療休暇法です。

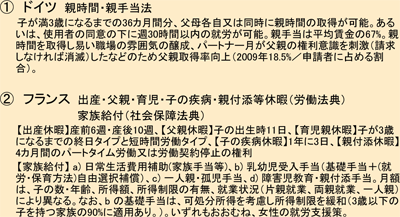

【ドイツ】親時間・親手当法

では、個別のWLB政策としての休暇・休業、特に育児休業とその間の経済的保障制度を見ていきます。

ドイツでは親時間・親手当法という法律があります。子どもが3歳になるまでの36カ月、父親も母親もそれぞれ、あるいは同時に親時間の取得が可能です。また、使用者の了解が取れれば、週30時間以内での短時間勤務も可能です。親時間の取得は選択的な制度なわけです。それから、パートナー月という2カ月のプラスアルファの親時間があり、この2カ月は権利として父親に対して認められています。パートナー月は、取得しないと消滅してしまうものですが、こういうものを取り入れたのは特徴的ではないかと思います。一方で親手当ですが、親時間取得中に平均賃金の67%が支払われます。こういったことなどが貢献して、父親の親時間取得率が以前に比べて高くなってきています。

【フランス】育児親休暇

資料1 ワーク・ライフ・バランス政策としての

休暇・休業及び経済的保障制度(1)

フランスでは、ドイツと同様に、子どもが3歳になるまでの間、終日休むタイプと短時間労働するタイプの休暇制度があります。それに関連して、資料1の家族給付のbですが、乳幼児受入手当という制度があります。これは、一時給付金+基礎手当+働くか保育かの自由選択補償という経済的保障から構成されているものです。つまり、働く女性や父親自身に、仕事を休んで子の養育に専念するか、短時間勤務をしながら子どもを保育所などに預けるなどするかという選択権がある点と、子どもを保育所などに預けたりする場合にその経済的保障がなされるという点が特徴的かと思います。

なお、基礎手当に関しては、フランス全体での可処分所得を考慮して、子を持つ90%の世帯がカバーされるように制度が仕立てられている点も特徴的だと思います。

【イギリス】休暇諸制度

イギリスでは出産休暇が50週と非常に長くなっています。 この出産休暇は、実質的に見て、日本の育児休業の役割を果たしていると考えてよいかと思います。その間に給付される出産給付は、一定期間ですが、当初6週間は平均賃金の90%と非常に高くなっています。ただ、その後33週間は一定額、だいたい日本円にして2万円を切るぐらい、あるいは平均賃金の90%のいずれか低い方となっています。

資料2 ワーク・ライフ・バランス政策としての

休暇・休業及び経済的保障制度(2)

父親休暇や親休暇は、 ドイツやフランスと比べるといかにも頼りないもので、出産休暇とも格差があります。父親休暇は、 子どもが出生してから56日以内の連続した1週間または2週間です。給付額は出産休暇中のものと同様ですが、いずれにしても、父親休暇の期間が非常に短いことが問題ではないかと指摘されています。親休暇は、子どもが5歳になるまでの13週間について認められますが、給付はありません(資料2)。

そうしますと、結局は出産した女性がそのまま育児に携わる法制度になっているということが言えるわけで、性別役割分業を固定化するような法制度は好ましくないのではないかという問題が指摘されています。そこで現キャメロン政権は、男女がともに育児にかかわって仕事もするといった男女平等の方向をめざして、これら休暇制度の改革を検討している途上にあります。

【アメリカ】家族医療休暇法

アメリカには、先ほどお話した連邦家族医療休暇法がありますが、適用対象となる使用者の範囲が、50人以上の労働者を雇用する使用者なので、適用対象範囲が非常に狭くなっています。ですから、零細規模の企業には適用されません。また、休暇を取得する要件として、 労働者は過去12カ月間に1,250時間の就労が必要とされています。単純計算で、1日当たり5時間弱ぐらいのパートタイム労働者も取得できることになりますが、休暇は年間12週と非常に短く、しかも無給です。そこで、ごくわずかの州では、労働者が自分自身で州政府が所管する労働不能保険に掛け金を納めておいて、休暇取得時の経済的保障を担保する制度が設けられています。自主自立の精神といえば格好はいいですが、経済至上主義的な考えに依って立つアメリカは、家族・家庭生活という私的領域には介入しないというスタンスで法制度が作られていると言えるかと思います。

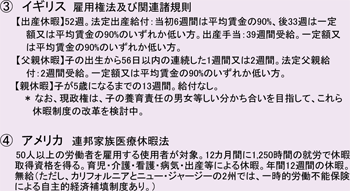

就労形態と労働時間の問題

休暇・休業制度のほかにも、WLB政策推進の主な手法として柔軟な働き方が考えられますが、これには、就労形態としての短時間勤務と、労働時間の弾力化という2つの視点があるかと思います。資料3は、ドイツ、フランス、イギリス、アメリカの4カ国の規制を並べたものです。

資料3 ワーク・ライフ・バランス政策としての

柔軟な働き方(就労形態(就)・労働時間(時))に係る規制

アメリカでは、弾力的労働時間にかかる法制度はまったくないわけではありませんが、労使、特に組合がそのような制度の活用に関与しているという例は、管見の限りですがほぼ皆無のように思われますので、とりたてて考慮する必要はないと思います。

一方、ドイツ、フランス、イギリスでは、EU指令の影響から、短時間労働者であっても比較可能なフルタイム労働者との間で均衡・比例処遇をしなければならないといった、いわゆる差別的取扱禁止(不利益取扱防止)規制があります。短時間就労などの柔軟な働き方は、仕事と生活とのバランスを取ることができる分、経済的なメリット、つまり賃金が下がることが一般的でしょうから、そういう観点から見ると、一定程度はWLBに資する措置が短時間就労に対してなされていると言えるかと思います。

また、ドイツやフランスでは、労働時間法制を効果的に活用することなどにより、フレックスタイム制、労働時間口座制(残業時間分を会社に対する貸し、早退分の時間を会社からの借りとして個人の口座に貯めておく制度で、貸し分をまとめて休暇として取得することも可能)、あるいは変形時間制が労働協約で定められています。特に前二者は、労働時間の配分を労働者に委ねる規定例も見られるため、一定程度、WLBに貢献すると考えることができそうです。ただ、ドイツに見られる労働時間口座制は、清算期間が1年以上の長期口座制よりも、1年間未満の短期口座制が普及しているようでして、WLBの観点からすると、長期口座の普及の程度が鍵を握るのかもしれません。

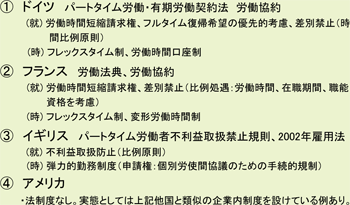

イギリスの弾力的勤務制度

資料4 イギリスの弾力的勤務制度(1)

ヨーロッパの3カ国の中で特に注目しておきたいのは、弾力的勤務制度を設けているイギリスです(資料4)。この勤務制度は、 (1)労働時間の変更、 (2)労働時間帯の変更、 (3)勤務場所の変更、 (4)その他担当大臣が規則で特定する労働条件の変更、ということで法文上定められています。法律で示されているのは (1)から (3)まででして、 (4)にはさまざまな制度が考えられますが、これにかかる規則は定められていません。しかし、行政からはさまざまな勤務形態が具体的に示されていまして、行政の役割が非常に大きいわけです。日本でも短時間正社員の推進などいろいろと行政が提示していますが、イギリスに比べるとまだまだのように思われますし、もっといろいろな選択肢を示すことが考えられてよいのではないかと思います。

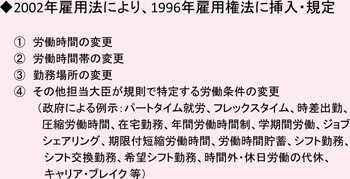

資料5 イギリスの弾力的勤務制度(2)

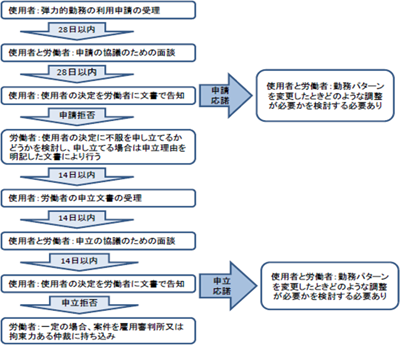

資料5の弾力的勤務制度のフローチャートを見てください。イギリスの弾力的勤務制度は、あくまでも、弾力的な働き方をしたいという労働者側の申請の権利であって、権利性は強くありません。使用者は労働者の申し出を受けて、一定の事業運営上の理由があれば拒否できます。しかしそのプロセスで、労働者と使用者が協議、対話をしていく中で適宜工夫し、自分たちに合ったWLBを模索していく制度になっています。この点は、ドイツやフランスの育児休業ですとか親時間・親手当の制度の中で短時間勤務を可能にする制度がありますが、それと似ているように思います。つまりヨーロッパ方面では、こういった申請権ですとか労使間・当事者間での協議や話し合いを通じて適宜工夫してもらったり、労働者の側に多様な選択肢を提示する制度を用いたりしてWLBを推進していこうという政策を採用している点が非常に特徴的ではないかと思います。

企業と従業員がWin-Winの関係を

最後に申し上げたいのは、WLBの根幹にある問題は女性労働問題あるいは男女平等の問題だということです。具体的には、家事・育児、特に子の養育責任との両立であり、それをさらに男性に広げていくことです。同時にこれは、WLBの最重要課題でもあると考えています。2つ目に、制度比較の観点から見ますと、個別労使間での対話とか協議を通じて、あるいは制度・政策上、労働者にとって多様な選択肢を用意することを通じて、企業と男女従業員がともにWin-Winの関係、これは場合によっては労働者代表がかかわる場合が考えられるかもしれませんが、関係当事者がWin-Winの関係を形成できるような制度を措置したり工夫したりする施策が、国として、法制度として必要になってくるのではないかということです。