OFF-JTを実施した事業所は7割超、コロナ禍での急落から回復傾向に

――厚生労働省の2024年度「能力開発基本調査」

国内トピックス

厚生労働省が6月27日に公表した2024年度「能力開発基本調査」結果によると、OFF-JT(業務命令に基づき、通常の仕事を一時的に離れて行う教育訓練)を実施した事業所は73.8%だった。実施割合は正社員・正社員以外のいずれにおいても、コロナ禍の2020年度に大きく低下したが、やや回復の傾向がみられる。能力開発や人材育成に対して問題点を指摘する事業所は約8割にのぼっている。また、個人調査によると、労働者の3分の2が主体的な職業生活設計を希望している。

調査は、能力開発や人材育成の実態を明らかにするために毎年実施しており、「企業調査」「事業所調査」「個人調査」からなる。「企業調査」「事業所調査」は、常用労働者30人以上を雇用している企業(7,454社)と事業所(7,218事業所)を対象に実施し、「個人調査」は、調査対象事業所に属する労働者(2万1,334人)を対象に実施した。2024年10月1日時点の状況について調査し、有効回答率は「企業調査」が57.2%、「事業所調査」が54.1%、「個人調査」が42.2%。

<OFF-JTと自己啓発の状況>

教育訓練費用を支出した企業は半数超

企業調査によると、2023年度に教育訓練費用(OFF-JT費用や自己啓発支援費用)を支出した企業は54.9%と半数超だった。支出の内訳をみると、OFF-JTと自己啓発支援の両方に費用を支出した企業は21.7%で、OFF-JTのみは27.7%、自己啓発支援のみは5.5%となっている。一方、OFF-JTと自己啓発支援のどちらにも支出していない企業は45.1%だった。

企業がOFF-JTに支出した費用の労働者1人あたり平均額(2023年度に費用支出した企業の平均額)は1万5,000円で、自己啓発支援に支出した費用の労働者1人あたり平均額は4,000円となっている。

正社員以外へのOFF-JT実施割合が5年ぶりに3割を超える

事業所調査によると、2023年度のOFF-JTの実施状況について、「正社員または正社員以外にOFF-JTを実施した」とする事業所は73.8%。内訳は、「正社員と正社員以外、両方実施した」が29.0%、「正社員のみ実施した」が42.6%、「正社員以外のみ実施した」が2.2%となっている。

OFF-JTの実施対象を職層等別にみると、正社員では「新入社員」が59.8%、「中堅社員」が57.1%、「管理職層」が51.0%となっており、「正社員以外」は31.2%。

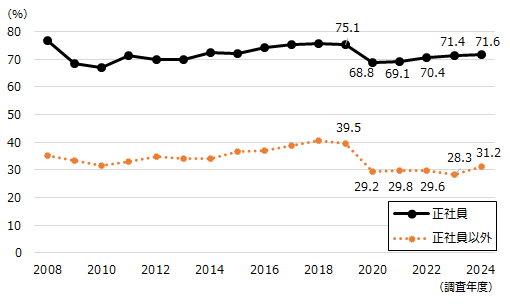

OFF-JTを実施した事業所の割合について、正社員、正社員以外に分けて経年の推移をみると、正社員は2020年度に約6ポイント低下したが、その後は上昇傾向にある。正社員以外に実施した割合は、2020年度に約10ポイント低下して以降は3割を切っていたが、2024年度は5年ぶりに3割を超えた(図表1)。

図表1:OFF-JTを実施した事業所割合の推移(正社員、正社員以外)

(公表資料から編集部で作成)

正社員以外へのOFF-JTは「建設業」「運輸業、郵便業」で低調

OFF-JTを実施した事業所の割合を産業別にみると、正社員では「複合サービス事業」(93.3%)、「電気・ガス・熱供給・水道業」(88.2%)、「学術研究、専門・技術サービス業」(86.4%)などで高く、「生活関連サービス業、娯楽業」(50.1%)、「教育、学習支援業」(52.3%)、「宿泊業、飲食サービス業」(60.9%)などで低くなっている。

正社員以外については、「複合サービス事業」(76.0%)で7割超と高く、以下、「サービス業(他に分類されないもの)」(45.1%)、「宿泊業、飲食サービス業」(44.3%)が続く。「建設業」(21.2%)や「運輸業、郵便業」(21.9%)、「生活関連サービス業、娯楽業」(22.7%)では低い。

規模が大きい企業ほどOFF-JTを実施

OFF-JTを実施した事業所の割合を企業規模別にみると、正社員では規模が大きいほど高く、「30~49人」では6割弱(57.8%)にとどまるが、「1,000人以上」では8割超(84.3%)が実施している。正社員以外についても規模が大きいほど高く、「1,000人以上」では44.7%と、4割を超えている。

OFF-JTを実施した教育訓練機関(複数回答)は、正社員、正社員以外ともに「自社」が最も高く、それぞれ75.2%、83.5%だった。実施したOFF-JTの内容(複数回答)は、「新規採用者など初任層を対象とする研修」(75.4%)が最も高く、以下、「新たに中堅社員となった者を対象とする研修」(47.5%)、「マネジメント(管理・監督能力を高める内容など)」(46.6%)などとなっている。

能力開発や人材育成で問題があるとする事業所は約8割

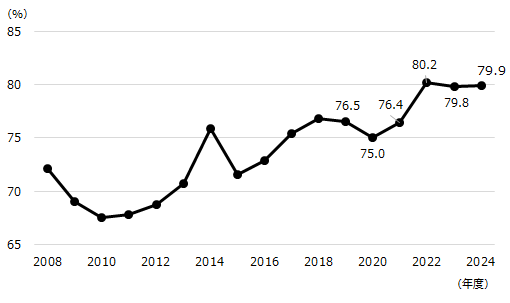

能力開発や人材育成に関して何らかの問題があるとする事業所は79.9%で、約8割となっている。経年でみると、問題があるとする事業所の割合は増加傾向にあるが、近年は8割前後で推移している(図表2)。

図表2:人材育成に関する問題がある事業所の割合

(公表資料から編集部で作成)

能力開発や人材育成に関して何らかの問題があるとする事業所における、その問題点(複数回答)をみると、「指導する人材が不足している」(59.5%)が最も高く、「人材を育成しても辞めてしまう」(54.7%)、「人材育成を行う時間がない」(47.4%)などと続いている。

OFF-JT受講率は正社員が4割超、正社員以外は2割弱

個人調査の結果から、2024年度にOFF-JTを受講した人の割合をみると、労働者全体では37.0%で、正社員は44.6%、正社員以外は18.4%となっている。

男女別にみると、「男性」(43.9%)に比べ「女性」(28.8%)の受講率が低い。最終学歴別にみると、「大学(文系)」(44.4%)、「大学(理系)」(47.0%)など、大学卒業以上の受講率は4割を超えている一方、「中学・高等学校・中等教育学校」および「専修学校・短大・高専」(ともに30.4%)は約3割となっている。

年齢別にみると、「20~29歳」(44.3%)が最も高く、「30~39歳」(40.6%)、「40~49歳」(39.3%)、「50~59歳」(32.7%)など、年齢が高くなるほど受講率は低い。

OFF-JT延べ受講時間は10時間未満が半数

OFF-JTを受講した人の延べ受講時間をみると、労働者全体では「5時間未満」が21.0%、「5時間以上10時間未満」が28.0%と、10時間未満が約半数を占める。

正社員と正社員以外を比べると、「5時間未満」は正社員が17.7%に対し、正社員以外は40.6%となっている。正社員以外では10時間未満が7割超を占めるなど、正社員よりも受講時間が短くなっている。

自己啓発の実施割合は正社員が約45%、正社員以外が約16%

2023年度に自己啓発を行った人の割合は、労働者全体で36.8%となっている。雇用形態別では、正社員が45.3%に対し、正社員以外は15.8%。男女別にみると、「男性」(41.9%)よりも「女性」(30.7%)が低い。

自己啓発の実施方法(複数回答)は、「eラーニング(インターネット)による学習」(正社員44.1%、正社員以外40.4%)が最も高く、次いで「ラジオ、テレビ、専門書等による自学、自習」(同39.4%、32.8%)、「社内の自主的な勉強会、研究会への参加」(同20.8%、22.6%)などとなっている。

自己啓発の実施時間は20時間未満が半数弱

自己啓発を行った人の延べ実施時間は、労働者全体では「5時間未満」(11.6%)、「5時間以上10時間未満」(16.9%)、「10時間以上20時間未満」(16.8%)と、半数弱が20時間未満だった。

なお、EUの統計「Adult Education Survey」における定義に従い、「自己啓発を実施した労働者」から「ラジオ、テレビ、専門書等による自学、自習」および「eラーニング(インターネット)による自習」による自己啓発のみを実施した労働者を除いた数を用いて試算した場合、OFF-JTまたは自己啓発を実施した労働者の割合は46.9%となり、前年度より約3ポイント上昇している。

自己啓発の自己負担費用は2万円未満が8割弱

自己啓発を行った人の延べ自己負担費用をみると、労働者全体では「0円」が38.4%と最も多い。「1円以上1,000円未満」が3.9%、「1,000円以上1万円未満」が21.5%、「1万円以上2万円未満」が13.2%と、8割弱が2万円未満だった。

自己啓発を行った理由(複数回答)をみると、正社員、正社員以外ともに「現在の仕事に必要な知識・能力を身につけるため」(正社員81.1%、正社員以外76.3%)が最も高く、次いで「将来の仕事やキャリアアップに備えて」(同59.9%、42.8%)、「資格取得のため」(同34.1%、26.5%)などとなっている。

<教育訓練のための休暇・勤務制度>

教育訓練のための休暇や短時間勤務を導入しない理由は「代替要員の確保が困難」が最多

企業調査によると、教育訓練休暇制度の導入状況は、「導入していないし、導入する予定はない」とする企業の割合が83.4%で最も高く、「導入していないが、導入を予定している」が9.1%、「導入している」が7.5%となっている。

教育訓練短時間勤務制度の導入状況は、「導入していないし、導入する予定はない」が83.7%、「導入していないが、導入を予定している」が10.0%、「導入している」が6.2%となっている。

教育訓練所定外労働時間免除制度の導入状況は、「導入していないし、導入する予定はない」が84.1%、「導入していないが、導入を予定している」が9.6%、「導入している」が6.1%となっている

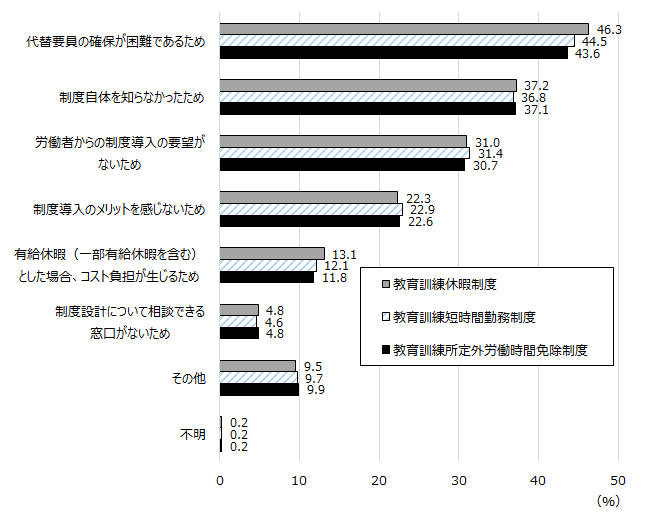

教育訓練休暇制度、教育訓練短時間勤務制度および教育訓練所定外労働時間免除制度の導入を予定していない企業について、導入予定がない理由(複数回答)をみると、いずれも「代替要員の確保が困難であるため」の割合が最も高く、「制度自体を知らなかったため」「労働者からの制度導入の要望がないため」「制度導入のメリットを感じないため」などが続いている(図表3)。

図表3:教育訓練休暇制度、教育訓練短時間勤務制度および教育訓練所定外労働時間免除制度の導入の予定がない理由(複数回答)

(公表資料から編集部で作成)

<キャリアコンサルティング>

キャリアコンサルティングを導入する事業所は半数

キャリアコンサルティングとは、労働者の職業の選択や職業生活設計、または職業能力の開発・向上に関する相談に応じ、助言・指導を行うこと。事業所調査によると、正社員や正社員以外に対してキャリアコンサルティングを行う仕組みを導入している事業所は50.0%と半数で、その内訳は「正社員、正社員以外どちらもある」が27.8%、「正社員のみある」が21.3%、「正社員以外のみある」が0.9%となっている。

キャリアコンサルティングを行う仕組みがある事業所の割合を産業別にみると、正社員では「金融業・保険業」(86.0%)、「複合サービス事業」(82.7%)、「電気・ガス・熱供給・水道業」(71.4%)などで特に高く、正社員以外では「複合サービス事業」(70.6%)や「金融業・保険業」(61.5%)などで特に高くなっている。

企業規模別にみると、「1,000人以上」で特に割合が高く、正社員が71.1%、正社員以外が42.0%となっている。

コンサルティングの目的は仕事への意識向上、職場の活性化がトップ

キャリアコンサルティングを行う目的(複数回答)をみると、「労働者の仕事に対する意識を高め、職場の活性化を図るため」(正社員69.7%、正社員以外64.3%)が最も高くなっているほか、「労働者の自己啓発を促すため」(同64.4%、56.2%)、「労働者の希望等を踏まえ、人事管理制度を的確に運用するため」(同53.1%、44.9%)、「新入社員・若年労働者の職場定着促進のため」(同48.2%、31.3%)、「労働者の主体的な職業生活設計を支援するため」(同42.9%、34.2%)などと続いている。

労働者の主体的なキャリア形成に向けて実施した取り組み(複数回答)をみると、「上司による定期的な面談の実施(1on1ミーティング等)」が68.3%と最も割合が高く、次いで「職務の遂行に必要なスキル・知識等に関する情報提供」(52.4%)、「自己啓発に対する支援」(46.3%)、「人材育成に関する基本的方針の策定」(35.2%)などの順となっている。

労働者の3分の2が主体的な職業生活設計を希望

個人調査の結果から、労働者が職業生活設計についてどのように考えているのかをみると、正社員では「自分で職業生活設計を考えていきたい」が32.3%、「どちらかといえば、自分で職業生活設計を考えていきたい」が34.0%となっており、3分の2が主体的に職業生活を考えていきたいとしている。

(調査部)

2025年8・9月号 国内トピックスの記事一覧

- 「精神障害」の労災支給決定件数が6年連続の増加 ――厚生労働省の2024年度「過労死等の労災補償状況」

- 度数率は2.10で前年から0.04ポイント低下 ――厚生労働省「2024年労働災害動向調査〈事業所調査(事業所規模100人以上)及び総合工事業調査〉」の結果

- ハローワークを通じた障がい者の就職件数が過去最高を更新 ――厚生労働省が2024年度のハローワークを通じた障がい者の職業紹介状況などをとりまとめ

- 差別・合理的配慮の提供に関する相談件数は前年度から8割近く増加 ――厚生労働省「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(2024年度)」

- 総合労働相談件数は5年連続で120万件を超える ――厚生労働省「2024年度の個別労働紛争解決制度の施行状況」

- 企業内の労働組合に加入していない労働者の未加入の理由のトップは「メリットが見出せない」 ――厚生労働省の2024年「労使コミュニケーション調査」結果

- OFF-JTを実施した事業所は7割超、コロナ禍での急落から回復傾向に ――厚生労働省の2024年度「能力開発基本調査」

- 「勤務継続に不安がある」が約3割、「数年以内に辞めたい」が約1割 ――内閣人事局「2024年度国家公務員の働き方改革職員アンケート結果」