「勤務継続に不安がある」が約3割、「数年以内に辞めたい」が約1割

――内閣人事局「2024年度国家公務員の働き方改革職員アンケート結果」

国内トピックス

内閣人事局が6月24日に発表した「2024年度国家公務員の働き方改革職員アンケート結果」によると、勤務継続意向について、「継続して勤めたい」とした国家公務員は48.2%と5割近くを占めたものの、「勤務を継続したいが、継続に不安がある」とした人も約3割にのぼった。「数年以内に辞めたい」とする人も約1割いた。対象は、国家公務員の一般職約28万8,000人・特別職約26万8,000人の中から約3割を抽出。2024年11月18日~12月20日にWebアンケートで実施し、6万3,329人が回答した。

数年以内に辞めたい9.5%のうちの6.4%は3年程度のうちに辞めたい

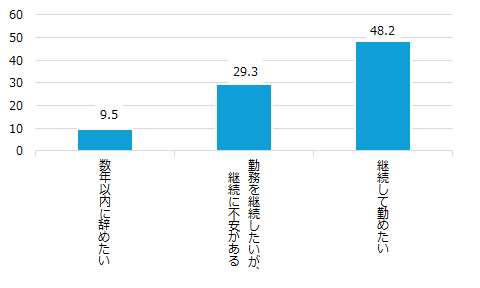

勤務継続の意向を聞いたところ、「数年以内に辞めたい」が9.5%で、「勤務を継続したいが、継続に不安がある」が29.3%、「継続して勤めたい」が48.2%で、全体の約4割が、勤務継続に不安があるか、数年以内に辞めたいと答えた(図表)。

図表:勤務継続の意向(単位:%)

注:「分からない(決めていないなど)」の回答割合はグラフから割愛している。

(公表資料から編集部で作成)

「数年以内に辞めたい」の9.5%の内訳をみると、「3年程度のうちに辞めたい」が6.4%で、「1年以内に辞めたい」が1.7%、「すでに辞める準備中」が1.4%となっている。

若い年代で高い、勤務継続に不安がある職員の割合

「勤務を継続したいが、継続に不安がある」と答えた職員(非管理職のみ)の割合を年代別にみると、非管理職全体では30.8%なのに対し、30歳未満が33.0%、30代が34.5%、40代が29.6%、50歳以上が25.6%となっており、30代以下の年代が全体平均を上回っている。さらに男女別も加えてみてみると、女性の30代では40.4%と約4割に達している。

「数年以内に辞めたい」と答えた職員(非管理職のみ)の割合についても年代別にみると、非管理職全体では9.8%なのに対し、30歳未満が12.4%、30代が10.3%、40代が7.4%、50歳以上が9.3%となっており、30歳未満では全体平均を2ポイント以上、上回っている。男女別も加えると、男性の30歳未満が12.6%で最も割合が高い。

自身の都合に合わせての休暇取得のしやすさは進展

働きやすさに関するいくつかの事項について、5年前(2019年)から現在までの進展度の実感を聞いたところ、「進展している」との回答割合が最も高かったのは「自身の都合に合わせて休暇を取得しやすくなっている」(66.9%)で、次いで、「個人として尊重され、ハラスメントがない」(55.9%)、「相談したい時に上司や周囲への相談がしやすい」(53.7%)、「超過勤務が縮減されている」(52.2%)、「デジタルツールを活用している」(50.4%)、「職場で周囲と助け合いができている」(49.4%)などの順だった。

「進展していない」とする割合をみると、「テレワークを活用しやすくなっている」が35.6%で最も高く、「業務の見直し・効率化がされてきている」(29.9%)も3割近くに及んだ。

約3分の2が総合的にみれば働きやすいと回答

現在の職場は総合的にみて働きやすいか聞くと、「とてもそう思う」が18.8%、「どちらかと言えばそう思う」が48.4%、「どちらとも言えない」が19.5%、「どちらかと言えばそう思わない」が8.4%で、「全くそう思わない」が4.8%。

「とてもそう思う」と「どちらかと言えばそう思う」を合わせた、働きやすいと感じている人の割合は67.2%となっている。2023年度調査でも同じことを聞いているが、働きやすいと感じている人の割合は2023年度から5.7ポイント上昇した。

業務の見直し・効率化で最も求められている「効率を意識した業務の実施」

業務の見直し・効率化のために必要であると考えるもの(必要度)と、職場での実施度の両方を尋ね、両者のギャップをみた。必要度(必要であると考えるものに当てはまる項目として回答した人の割合、複数回答)からみていくと、「職員全体による効率化を意識した業務の実施(会議等の頻度・時間の見直し、相当の作業量を伴う調査等の実施要否・方法の検討等)」が44.0%で最も高く、次いで、「業務効率化に資するデジタルツールの導入」(40.3%)、「上司による業務効率化を意識した業務運営(部下職員の業務状況把握、業務分担の見直し)」(38.4%)、「業務の全部又は一部の委託の実施」(35.7%)、「業務の見直し・効率化に対する職場の評価」(30.9%)、「参考事例の周知・共有」(17.9%)の順だった。

必要度から実施度(「十分実施されている」と「一定程度実施されている」)と回答した人の割合)を引いたギャップ値をみると、「業務の全部又は一部の委託の実施」(ギャップ値13.6)が最も大きく、次いで大きいのは「職員全体による効率化を意識した業務の実施(会議等の頻度・時間の見直し、相当の作業量を伴う調査等の実施要否・方法の検討等)」(同12.5)だった。

仕事にやりがいを感じている割合は55.6%

現在の仕事にやりがい(働きがい)を感じているかについての回答結果をみると、「とてもそう思う」が12.1%、「どちらかと言えばそう思う」が43.5%、「どちらとも言えない」が25.3%、「どちらかと言えばそう思わない」が11.8%で、「全くそう思わない」が7.3%。

「とてもそう思う」と「どちらかと言えばそう思う」を合わせた、やりがいを感じている人の割合は55.6%だった。2023年度の結果と比べると、2.4ポイント低下した。また、年代別にやりがいを感じている人の割合をみると、60歳以上が61.2%で最も高く、30代が52.0%で最も低い。

いくつかの項目ごとに実感度(「とてもそう思う」と「どちらかと言えばそう思う」と回答した人の割合)をみると、最も実感度が高かったのは、「所属組織のミッションに共感していること」(55.2%)で、次いで、「成長する機会・実感があること(困難な課題・業務へチャレンジできること)」(54.6%)、「周囲から自分の仕事が認められること(上司・同僚からのフィードバック、成果に対する評価(昇任・昇給を含む))」(51.8%)などの順。最も低いのは「公務に対する社会的評価が高いこと」で37.5%となっている。

年代別にみると、30歳未満はいずれの項目も全体平均より高い割合だった。

成果につながる上司のマネジメントの実施は60%台にとどまる

「職場の上司が、高い組織成果を安定して出すために必要なマネジメントを実施することに関して、どの程度重要だと考えるか」聞くと、「とても重要だと思う」「どちらかと言えば重要だと思う」と回答した人の割合は91.1%にのぼったが、職場での実施度(「十分実施している」「一定程度実施している」と回答した人の割合)は64.8%にとどまり、重要度と実施度との間のギャップが目立った。

「自らのキャリア(価値観、働きがい、能力、職務経歴等)の在り方を意識し、納得のいくキャリアを築くための行動をとることはどの程度必要であると思うか」聞くと、「とても必要であると思う」が33.1%、「どちらかと言えば必要であると思う」が48.1%、「どちらとも言えない」が15.0%、「どちらかと言えば必要であると思わない」が2.4%、「全く必要であると思わない」が1.5%で、合わせて81.1%が必要性を認識していた。

年代別にみると、すべての年代が70%台後半以上となっており、すべての年代でキャリアのあり方を意識して行動することの必要性が認識されている。

キャリア形成支援で必要な「異動時の趣旨説明」

キャリア形成支援で必要であると考えるものを聞くと(複数回答)、「内示や異動の際の趣旨説明」が62.1%で最も高く、次いで「上司による定期的な対話を通じての中長期的なキャリア視点での支援」(51.7%)、「担当部署で得られるスキルの明確化」(46.5%)、「人事当局による定期的な対話を通じての中長期的なキャリア視点での支援」(45.2%)、「職員のキャリア形成に関する研修の実施」(44.7%)などの順となっている。

同じ項目で職場での実施度(複数回答)を聞くと、最も回答割合が高い「上司による定期的な対話を通じての中長期的なキャリア視点での支援」でも25.7%、「職員のキャリア形成に関する研修の実施」が17.8%などとなっており、「内示や異動の際の趣旨説明」では必要度と実施度のギャップ値が45.8、「担当部署で得られるスキルの明確化」では36.6まで開いている。

7割近くが10年前よりも性別関係なく活躍できる環境が進んだと回答

10年前(2014年)と現在を比較して、性別に関係なく職員が活躍できる環境の整備は進んだと感じるか尋ねたところ、「とてもそう思う」が16.9%、「どちらかと言えばそう思う」が50.6%、「どちらとも言えない」が24.0%、「どちらかと言えばそう思わない」が4.7%、「全くそう思わない」が3.8%で、そう思うと感じている職員が7割近くに及んだ。

仕事と育児のバランスに関して希望する状況(希望度)と実際の状況のギャップをみると、「フルタイムで働きつつ、パートナーとバランスよく育児を分担しながら、仕事と育児の両方に注力している(したい)」が、希望する状況としての回答割合が61.1%なのに対し、実際の状況としての回答割合が34.7%で、「希望度-実際の状況」のギャップ値が26.3と最も大きかった。

(調査部)

2025年8・9月号 国内トピックスの記事一覧

- 度数率は2.10で前年から0.04ポイント低下 ――厚生労働省「2024年労働災害動向調査〈事業所調査(事業所規模100人以上)及び総合工事業調査〉」の結果

- ハローワークを通じた障がい者の就職件数が過去最高を更新 ――厚生労働省が2024年度のハローワークを通じた障がい者の職業紹介状況などをとりまとめ

- 差別・合理的配慮の提供に関する相談件数は前年度から8割近く増加 ――厚生労働省「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(2024年度)」

- 総合労働相談件数は5年連続で120万件を超える ――厚生労働省「2024年度の個別労働紛争解決制度の施行状況」

- 企業内の労働組合に加入していない労働者の未加入の理由のトップは「メリットが見出せない」 ――厚生労働省の2024年「労使コミュニケーション調査」結果

- OFF-JTを実施した事業所は7割超、コロナ禍での急落から回復傾向に ――厚生労働省の2024年度「能力開発基本調査」

- 「勤務継続に不安がある」が約3割、「数年以内に辞めたい」が約1割 ――内閣人事局「2024年度国家公務員の働き方改革職員アンケート結果」