男性の育児休業取得者の割合が前年度から13ポイント上昇して3割台に

――厚生労働省が2023年度「雇用均等基本調査」結果を公表

国内トピックス

厚生労働省が7月に発表した2023年度「雇用均等基本調査」結果によると、2021年10月1日~2022年9月30日までの1年間に配偶者が出産した男性のうち、2023年10月1日までに育児休業を開始した男性の割合は30.1%と3割を超え、2022年度実施の前回調査から13.0ポイント上昇した。また、同期間内において配偶者が出産した男性の有期契約労働者の育児休業取得率は26.9%で、前回調査から18.3ポイント上昇。雇用形態にかかわらず、男性の育児休業取得率が高まっている。

調査時点は2023年10月1日で、同年10月1日~31日に実施。企業調査と事業所調査に分かれており、企業調査では、常用労働者10人以上の企業6,000社を対象とし、3,034企業から有効回答を得た。事業所調査では、常用労働者5人以上の6,300事業所を対象とし、3,495事業所から有効回答を得た。

<男女の育児休業取得の状況>

有期契約労働者の育児休業取得率は男女ともに増加

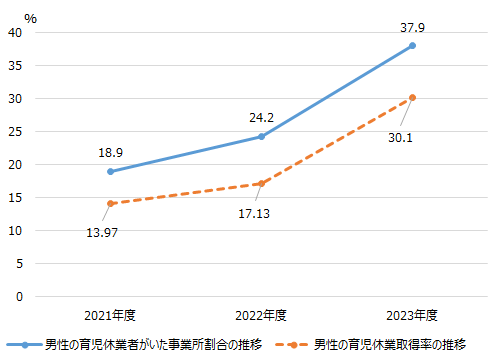

事業所調査によると、2021年10月1日~2022年9月30日までの1年間に配偶者が出産した男性がいた事業所に占める、2023年10月1日までに育児休業を開始した男性がいた事業所の割合は37.9%で、前回調査から13.7ポイント上昇した。

男性の有期契約労働者だけでみると、育児休業者がいた事業所の割合は30.0%で、こちらも前回調査から大きく上昇した(18.8ポイント上昇)。

同期間内に在職し出産した女性がいた事業所に占める、2023年10月1日までに育児休業を開始した女性がいた事業所の割合は前回調査から0.9ポイント上昇の87.6%。女性の有期契約労働者でみると、育児休業者がいた事業所の割合は83.8%で前回調査から8.4ポイント上昇した。

男性の育児休業者割合も大きく上昇

2021年10月1日~2022年9月30日までの1年間に配偶者が出産した男性のうち、2023年10月1日までに育児休業を開始した男性の割合は30.1%で、前回調査の17.13%から13.0ポイント上昇した。また、同期間内において配偶者が出産した男性の有期契約労働者の育児休業取得率は26.9%で、前回調査から18.3ポイント上昇した(図表)。

図表:男性の育児休業者がいた事業所割合と男性の育児休業取得率の過去3年間の推移

(公表資料から編集部で作成)

同期間内に在職し出産した女性のうち、2023年10月1日までに育児休業を開始した女性の割合は前回調査から3.9ポイント上昇の84.1%。女性の有期契約労働者でみると、育児休業取得率は75.7%で、前回調査から10.2ポイント上昇した。

調査は育休終了後の復職状況も把握している。2022年4月1日~2023年3月31日までの1年間に育児休業を終えて、復職予定だった女性の復職率は93.2%。退職者の割合は6.8%で、1割を切っている。復職した男性は97.3%で、退職した者の割合は2.7%だった。

男性は「2週間以上」取得する人の割合が増加

2022年4月1日~2023年3月31日までの1年間に育児休業を終了し、復帰した女性の育児休業期間をみると、「12カ月~18カ月未満」が32.7%(前回調査した2021年度で34.0%)と最も割合が高く、「10カ月~12カ月未満」が30.9%(同30.0%)で次いで高い。

男性をみると、「1カ月~3カ月未満」が28.0%(同24.5%)で最も割合が高く、次いで「5日~2週間未満」(22.0%、同26.5%)、「2週間~1カ月未満」(20.4%、同13.2%)などとなっている。

男性の育児休業・育児目的休暇の取得率の公表状況をみると、公表している事業所は20.2%で、前回調査した2021年度から4.4ポイント上昇。これを事業所規模別にみると、「500人以上」の事業所で65.7%と6割を超え、2021年度の前回調査(25.9%)から40ポイント近く上昇した。

小学校卒業以降も利用可能とする企業が3割に達する

育児のための所定労働時間の短縮措置等の制度がある事業所の最長利用可能期間をみると、「3歳未満」(32.1%)が最も割合が高かったが、2022年度の前回調査からは6.0ポイント低下した。次いで高いのは「小学校卒業以降も利用可能」(30.5%)で、こちらは前回調査から7.5ポイント上昇した。「小学校就学の始期に達するまで」以上とする事業所割合を合計すると、60.7%となっている。

育児のための所定労働時間の短縮措置等の制度の導入状況(複数回答)をみると、「短時間勤務制度」(61.0%、前回71.6%)が最も割合が高く、次いで「所定外労働の制限」(55.4%、同67.1%)、「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」(36.8%)などの順となっている。前回調査から割合が低下する項目が多いなかで、「テレワーク(在宅勤務等)」(14.5%)は前回調査から3.0ポイント増加した。

<女性管理職の状況>

女性管理職の状況については前回調査から大きな変化みられず

企業調査によると、課長相当職以上(役員を含む。以下同じ)の女性管理職がいる企業の割合は54.2%で、係長相当職以上の女性管理職がいる企業の割合は62.7%となっている。前回の2022年度調査と比べるとそれぞれ2.1ポイント、2.2ポイント上昇している。

女性管理職がいる企業の割合を役職別にみると、女性の部長相当職がいる企業の割合は12.1%で前回(12.0%)からほぼ変わらず。女性の課長相当職がいる企業の割合は21.5%(同22.3%)となっている。

課長相当職以上の管理職に占める女性の割合は12.7%と前回調査(12.7%)と同率。係長相当職以上についてみると、15.1%で前回調査(14.7%)からわずかに上昇した。

女性割合を役職ごとにみていくと、役員は20.9%(前回21.1%)、部長相当職が7.9%(同8.0%)、課長相当職が12.0%(同11.6%)、係長相当職が19.5%(同18.7%)となっている。

<不妊治療と仕事との両立支援制度>

両立支援制度に取り組む企業は前回から2.7ポイント増加

不妊治療と仕事との両立支援制度について、両立のために利用できる制度を設けていると回答した企業の割合は36.9%で、2021年度の前回調査から2.7ポイント上昇した。

制度の内容別にみると(複数回答)、「短時間勤務制度」が48.5%と最も割合が高く、次いで「特別休暇制度(多目的であり、不妊治療にも利用可能なもの)」(44.7%)、「時差出勤制度」(37.4%)、「所定外労働の制限の制度」(34.3%)、「フレックスタイム制度」(26.8%)などの順となっている。

<ハラスメント防止対策>

セクハラ、パワハラ防止対策ともに86%の企業が実施

セクシュアルハラスメントを防止するための対策に「取り組んでいる」企業の割合は86.0%で、前回の2022年度調査(85.9%)からほぼ変化がなかった。

妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントを防止するための対策に「取り組んでいる」企業の割合は82.7%で、前回調査から1.2ポイント上昇した。規模別にみると、最も割合の低い「10~29人」でも78.2%と8割弱の実施割合となっている。

パワーハラスメントを防止するための対策に「取り組んでいる」企業の割合は86.2%で前回調査(2022年度)から1.8ポイント上昇した。規模別にみると、いずれの規模でも8割を超える実施割合となっている。

約4割の企業が性的指向・性自認に関するハラスメント防止に取り組む

相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動など、いわゆるSOGIに関するハラスメントについて、社内の通知や研修で取り上げる等防止対策の対象として明示する取り組みに「取り組んでいる」企業の割合は41.7%で、「取り組んでいない」が58.3%だった。

「取り組んでいる」割合を規模別にみると、「5,000人以上」が87.2%、「1,000~4,999人」が74.7%、「300~999人」が70.3%、「100~299人」が62.9%、「30~99人」が45.9%、「10~29人」が36.1%と、規模が大きいほど高い実施率となっている。

カスハラ防止対策に取り組む企業は2割強

カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の取り組みについては、「一定の取組をしている」が24.3%、「今後取組を検討している」が33.5%、「取り組んでいない」が42.2%。

「一定の取組をしている」と回答した企業の割合を規模別にみると、「5,000人以上」が63.4%、「1,000~4,999人」が46.1%、「300~999人」が40.3%、「100~299人」が32.4%、「30~99人」が23.5%、「10~29人」が22.9%と、規模が大きくなるほど高い割合となっている。

就職活動中の学生へのハラスメント対策の実施割合は2割に満たず

就職活動中やインターンシップ中の学生・求職者へのハラスメント対策の取り組みでは、「一定の取組をしている」企業の割合は19.9%で、2割を下回った。「一定の取組をしている」と回答した企業を規模別にみると、「5,000人以上」が59.4%、「1,000~4,999人」が48.1%、「300~999人」が39.2%、「100~299人」が30.9%、「30~99人」が20.5%、「10~29人」が17.3%。

取引先の労働者やフリーランス等自社の労働者以外の者へのハラスメント対策の取り組みについてみると、「一定の取組をしている」企業の割合は20.9%、「今後取組を検討している」が30.7%、「取り組んでいない」が48.4%。「一定の取組をしている」と回答した企業を規模別にみると、「5,000人以上」が60.7%、「1,000~4,999人」が46.3%、「300~999人」が38.5%、「100~299人」が26.9%、「30~99人」が18.8%、「10~29人」が20.1%となっている。

(調査部)

2024年10月号 国内トピックスの記事一覧

- 「当事者の意思の尊重と参加」を大事にした「こころの健康」に向けた対策を ――厚生労働省が2024年版厚生労働白書を公表

- 国の重点対策に時間外労働の上限規制の遵守徹底や企業への再発防止指導などを盛り込む ――「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が閣議決定

- 仕事上のストレスで、割合が最も上昇したのは「顧客、取引先等からのクレーム」 ――厚生労働省「2023年労働安全衛生調査(実態調査)」結果

- 女性活躍推進法の10年間延長を提言 ――厚生労働省の「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会」が報告書をまとめる

- 男性の育児休業取得者の割合が前年度から13ポイント上昇して3割台に ――厚生労働省が2023年度「雇用均等基本調査」結果を公表

- 若年層の87.7%が育児休業の取得を希望、男性だけでみても8割を超える ――厚生労働省「イクメンプロジェクト」が若年層の育児休業取得に関する意識を調査

- 多様な個人の労働参加の促進と経済成長のための労働生産性の向上を ――厚生労働省の雇用政策研究会が報告書をとりまとめ

- 昨年の労働争議の「総争議件数」は292件に増加 ――厚生労働省の2023年「労働争議統計調査」結果