講演1:データが示す高校生と自立

若者問題への接近:自立への経路の今日的あり方をさぐる

第47回労働政策フォーラム 2010年7月3日)

データが示す高校生と自立

いま高校生がどのようなことを考えていて、大人や社会人への自立をどのようにとらえているのかを考えてみてみたいと思います。

国立教育政策研究所では、小学生から系統的にキャリア教育を進めるべきだという立場から、小学校、中学校そして高等学校向けにパンフレットをつくって来ました。各学校10~15部ずつ配布しています。お手元に配布しているのは高校向けのパンフレットですが、冊子を開いていただくと、「データが語る生徒たちの今」があります。ここから高校生の現状を振り返ってみたいと思います。

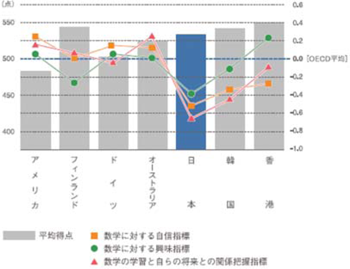

図1 現在の学習と将来とが結びつかない高校生

数学的リテラシー(PISA2003より)

科学的リテラシー(PISA2006より)

いまの高校生にとって、「こんな勉強をやって何になるんだよ」というのが代表的な声です。まず、成績をみます。数学、理科の応用力ですが、低下傾向にあると指摘されつつも、国際的に見れば成績は上位層にいます。しかし、数学や理科の学習と自信、興味そして学びと将来との関係を把握する力といったものについては、「悲惨」という言葉が一番合っている。今やっていることへの興味や関心、将来との結びつきに関してはまったく見えていません。「何のために勉強しているんだ。こんなのつまんねえな」と思いながら勉強している(図1)。

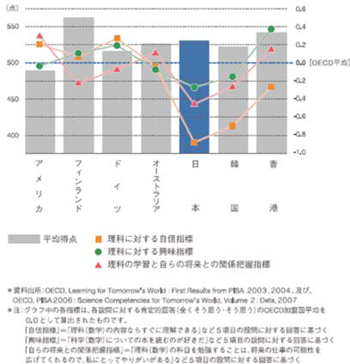

では、彼らが将来に対してまったく考えることをやめているのかというと、違う現実が浮かび上がってきます。「将来なんかどうでもいいや、なるようになるよ」とは全然思っていないのです。

先ほどお話があったように、学校から社会への移行を支えていた企業の力が弱体化する中で、子どもたちは自らの将来に強い不安感を持ちつつも、その不安感に対処する術がないまま過ごしている(図2)。

その一つの指標ですが、例えば中学校までに職場体験プログラムを約96%のこどもたちが何らかの体験をしています。しかし、特に普通科高校、あるいは理数科や国際科といった職業以外の専門学科などの高校に進学すると、就業体験プログラムはほとんど経験しない。すなわち大人社会を、現実態を通して経験する機会がないまま大人社会に足を踏み入れているわけです。

特に近年、就職後3年以内の離職、いわゆる「七五三」という早期離職の問題が指摘されますが、高卒就職者の4分の1から5分の1が就職して1年以内で職を離れ、その多くが、仕事が向いていないとか職場の人間関係を理由としていることには注目が必要です。これをどうとらえるのか。不安感を抱えつつ就職した高校生たちは、職業や就労に対する基本的理解すら不十分なまま、社会人として一歩を踏み出している現状がここからおわかりいただけると思います。

図2 高校生が抱える将来への大きな不安

高校生が進路を考えるときの気持ち

さて、文部科学省では中央教育審議会の中に「キャリア教育・職業教育特別部会」という部会を設け、小杉先生・宮本先生をはじめ専門家にお集まりいただき、今後のキャリア教育・職業教育のあり方について審議いただいています。5月17日に第2次審議経過報告が出され、その中で高校生の現状を見てとれるデータがありますので、ご紹介します。

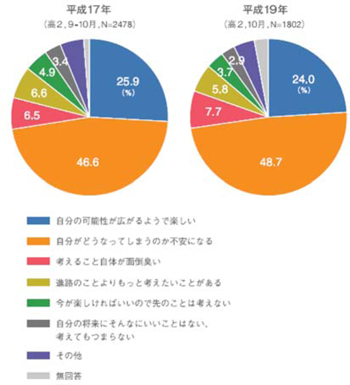

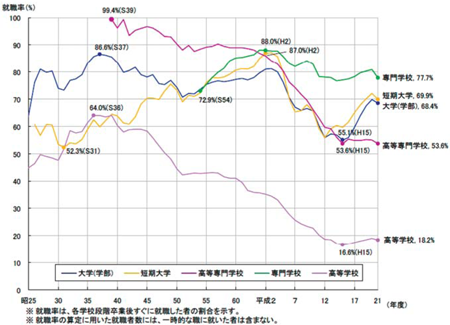

昭和30年代、高等学校の生徒たちの64%が卒業後、就職していましたが、現在ではその割合が18%になっている。ピークとの差が50ポイント近くある。こうした大きな変化の中で生徒たちや高校のあり方が大きく変容している(図3)。その変容の一部ですが、かつて多くの高校生が就職していたとき、事務従事者に相当する職は高卒者に多くありました。しかし、現在では、事務従事者の職は11.2%しかありません。いまその中心にあるのは、生産工程・労務作業者です。高卒の若者を受け入れる職場、職種のあり方が大きく変容していることも、高校生を考える上で非常に大きな問題だと思います。

生産工程・労務作業者への就職は多いのに、それを支える工業高校がどのくらいの割合あるかといえば約8%。全体の72%は普通科に在籍しています。この就職先とのミスマッチをどう考えるのかが、課題として残されています。

図3 就職率の推移(学校種別)

資料出所:文部科学省「学校基本調査」

次に、20歳から24歳の正規雇用者の比率の推移ですが、バブル経済がはじけた後、学歴を問わず正規雇用者の割合は減っています。とりわけ高校生がそのあおりを大きく受けていると同時に、景気の回復が見られたリーマンショック前までは高等教育を受けた若者たちの正規雇用の率が増えたにもかかわらず、高校生の正規雇用の割合は相変わらず低い。とくに女子高生の非正規雇用者の割合は高くなっている。学科別にみると、平成元年のころは、学科別の就職率はあまり変わらなかったのですが、景気が悪くなるにしたがって普通科を卒業する若者が不利な立場に追いやられています。

さらに高校を中退した場合、非典型一貫型、すなわち卒業直後も正社員ではなく、その後もずっと非正社員の形で働かざるを得ない若者の数が非常に多い。その中でもとくに女性の割合が高い。性別の差が顕著に浮かび上がってきます。

それでは、進学した若者が高校から接続した場合、どういう道を歩んでいるかをみます。まず、大学1年生から振り返って職業を意識した時期ですが、31%が高等学校卒業以前に職業を意識したことはないと答えている。職業を意識する先送り状況が、目的意識の希薄な大学生を生むこととリンクしていることがここで浮かび上がってきています。

職業意識の先送りをすればするほど不安感が高まるのは当然です。先送りしながら将来を模索してみても、文字通り暗中模索になってしまいます。大学の学部は将来との関係の中で一定程度決めるのが通例だと思いますが、そういったことをせずに学部を選ばざるを得ない状況にある高校生が少なくないということになります。

一方で高校生は、将来に対して非常に関心が高いし、不安感も強い。そしてもっとも不安を募らせているのは、就きたい職業に就くことができるだろうかということです。職業について具体的には考えたことはないが、漠然と就きたい職業に就けるかどうかを深く悩んでいる。

企業、とくに大企業が若者を育て上げていた時代は、むしろ、「就きたい職種」「なりたい私」を持たない方が、企業人として順応性が高かったのかもしれません。しかし、人材を育成する機能が弱体化している現在において、子どもたちが自らのキャリアを積み上げ、将来に向けてさらに構築していく力を持たないまま社会に踏み出そうとしていることには、危惧せざるを得ない。

さらに高校生たちがかわいそうなのは、モデル不在です。めざしている人、あこがれている人がいない高校生が圧倒的に多い。不安感が強く、将来について悩んでいるにもかかわらず、こうなりたい自分も見つからず、自分もそうなりたいと思えるモデルもない。こうした高校生の平均像が浮かび上がってくる。もちろん、そうではない高校生たちがたくさんいることも事実です。

享楽的に「今さえ楽しければいいや」という高校生は、決して多数派ではない。多くの高校生は将来に関心を向けつつもがいている。しかし、その悩みを受け止め、将来へ一歩踏み出す糸口を見出すための支援や指導が不足しているのではないか。とりわけ、高校生の約7割が在籍する普通科における課題の大きさは皆さんと共有できたのではないかと思います。

データから浮かび上がること

まず、高卒の若者たちは不安定就労傾向が高い。短大や大学の卒業者と比べた場合、高卒の若者たちの問題は顕著です。そして、生産工程・労務作業の雇用人数と学科別在籍率のアンバランス、ミスマッチがあります。

そこで、普通科を縮小し、専門学科をどんどんつくればいいじゃないかという議論になるわけですが、そのような方策は必ずしも期待される結果を生まないかもしれません。例えば、ヨーロッパやオセアニアを中心に、National Qualification Framework、すなわち国内統一の職業の段階的な資格がつくられていますが、日本の高校生を取り巻く就職慣行は、こうした評価やレベルの格付を1対1で対応しながら職種を選び、レベルを選んでいくフレームワークと相入れないように見えます。

高校生の場合、学校推薦による就職が多いわけですが、その場合、職業スキルよりむしろ、出席状況や学業成績といった、より汎用性の高い態度や能力に対する期待感が高いといえます。このような慣行が続く限り、生産工程・労務作業とのミスマッチがあるのだから、高校の学科改編を進めて職業技能訓練を徹底すれば問題が一気に解決する、ということにはなりにくいのではないでしょうか。

こうしたいわゆるジェネリック・スキルへの期待が高いなか、技能訓練や資格取得の成果をポートフォリオ型式で記録し、就職に直結させる欧米式のやり方をとることも、日本の高校生には必ずしも全面的な突破口にはなりにくいのではないかと感じます。

例えば、企業が高卒の若者を採用するときに、明確なジョブ・ディスクリプションを提示しているケースはどのくらいあるでしょうか。詳細なジョブ・ディスクリプションがない日本の雇用制度の中で、果たして何を準備し、どの能力をどう高めればいいのか。子どもたちには非常に見えにくい状況かと思います。

加えて、高校中退者はさらなる自立困難に直面しやすい。これは、学校教育と若年自立支援、就労支援機関とのシームレスなネットワークの立ち遅れが背景にあります。今日のフォーラムには、若年者支援、就労支援機関からたくさんご出席をいただいております。そういう方々からは、「うちは高校や先生と連携しているよ」とのご指摘があると思います。しかし、日本全体の平均をみると、綿密な連携はむしろ少数派です。

例えばオーストラリアで2006年から制度化されているユースパスウェイや、デンマークのUUセンターといった若者支援施設など北欧ではこのネットワークが非常に進んでいます。この中で、専門家と先生方との連携が、国のシステムとして成立している。こうした国からみると、日本の立ち遅れは顕著です。

さて、こうした中で、国としては、さまざまな能力論を提示してきました。文部科学省では、いわゆる「4能力領域・8能力」として知られる能力論、経済産業省では社会人基礎力、厚生労働省でも就職基礎能力など、さまざまな能力論を提示していますが、果たしてどれだけそれが学校のプログラムに反映されてきているのか。これは検討の余地があると思います。

ですから、「学校、しっかりしろ」とか、「先生、何やっているんだ」ということになりがちです。しかし、学校や先生方だけを悪者にしても、何も問題は解決しない。これを最後の問題提起にさせていただきたいと思います。

子どもたちの生活空間からは大人たちのリアルワールドが切り離されています。身近な例ですが、例えば住宅が一戸建築されるときに、私が子どものころならば、職人さんたちが入れかわり立ちかわり出入りしながら、だんだん家の形ができていく姿を毎日通学しながら見てきました。家一軒といっても、いろいろな人の手ででき上がるんだなというのが、通学するだけでわかるわけですね。しかし、今は、それが全部「安全」の幕で閉じられている。すべて終わったときにそれが外されて家一軒ができ上がっている。更地とでき上がった家との中間が見えない。単純なたとえ話ですけれども、こうしたリアルワールドと切り離された子どもたちの生活空間があると思います。

そういう中で、「先生方は何をやっているんだ」と言うのは簡単です。先生方に対する批判として多いのは、「先生は名刺も持っていない。企業にあいさつに来た先生が名刺もない。こんな先生方にはキャリア教育はできない」というものです。しかし、多くの先生方はこれまで名刺を持たずとも生活できた。なぜなら、学校とそれ以外の連携・協力の枠がなかったからです。先生方が学校という空間の中に閉じ込められて、その中だけで孤軍奮闘させられていた。

例えば中学生らしき面影を持った若者が、夕暮れ時、公園でたばこを吸っている。それを見かけた近所の人がどこに電話をするかといえば、まず学校です。「おまえの学校は何やっているんだ」となる。しかし、もう6時、7時で、勤務時間は終わっている。でも、電話がかかってくれば、帰った先生を呼び戻し、生徒の家庭訪問をし、夜中まで職員会議を開き、明日からの方策を立てる。こういうことをずっとしてきたわけです。

ですから学校の先生方をどう支援するか。その支援ネットワークをどう築くのかが課題として大きいのではないか。そんなことを感じます。

先ほどもお話ししましたように、中学校において、96%の中学校が何らかの職場体験をしておりますが、約7割の先生が、「職場体験はいいけれども、受け入れ事業所がない」と苦しんでいます。

多くの先生方が、はいつくばるようにして受け入れ先を開拓するわけですが、東京商工会議所の調査によると、教育支援活動を行っている企業は、全体の半分に達しません。ここで言う教育支援活動には、子どもたちの職場体験やインターンシップの受け入れだけでなく、職場の方が学校に行ってゲスト・ティーチャーとなることも含みます。では、その残りの半分になぜ行わないのかと聞くと、メリットが少ないし負担が多いというご意見もありますが、一番多い意見は、「学校側から企業への支援要望がない」というものです。

学校は、「協力してくれる事業所が足りない」と悲痛な叫びにも似た声を上げていますが、その叫びが企業に届かない。企業のコミュニケーション・チャンネルと学校のそれが大きくずれている。そういう中で、学校には高校も含めて、若者の自立支援おいて極めて重要な役割が与えられている。学校はこうした矛盾を抱えているのです。この現状をもう一度とらえ直し、中学や高等学校を企業や専門機関がどう支援していくかを考える必要があるのではないか思います。

その際、私がいつも思うことは、ジョブ・ディスクリプションが、欧米と比べて非常に緩やかな日本の企業において、明確なQualification Frameworkを前提に議論を前に進めていくことは必ずしも最善策と言えないのではないかということです。一つヒントは、私たち大人の働きぶり、生活ぶり、そういったものをもっと腑に落ちるレベルで子どもたちに伝えつつ、日本の企業における雇用・人事制度を踏まえた上で、社会的、職業的に必要な自立に向けた能力育成の体系を構築していくことではないか。リアルワールドから切り離された細分化された能力論で議論していっても、うまくいかないのではないかと思います。

プロフィール:藤田晃之 (国立教育政策研究所生徒指導研究センター総括研究官)

1993年筑波大学大学院博士課程教育学研究科単位取得退学。1995年博士(教育学)。中央学院大学商学部講師・助教授、筑波大学教育学系講師・助教授、筑波大学大学院博士課程人間総合科学研究科准教授を経て、2008年4月より現職。進路指導・キャリア教育研究を担当。文部科学省初等中等教育局児童生徒課生徒指導調査官・同局教育課程課教科調査官を兼務。近年の編著書に『キャリア教育の系譜と展開』(雇用問題研究会、2008年)、『講座日本の高校教育』(学事出版、2008年)などがある。