パネリストからの報告2 ミドル・シニアのキャリアシフトに向けて企業に求められる施策~協同労働インターンシッププログラムの事例を踏まえて~

-

- 小島 明子

- 株式会社 日本総合研究所 創発戦略センター スペシャリスト

- フォーラム名

- 第140回労働政策フォーラム「健康格差社会とミドル・シニアのウェルビーイング」(2025年8月30日-9月5日)

- ビジネス・レーバー・トレンド 2025年12月号より転載(2025年11月25日 掲載)

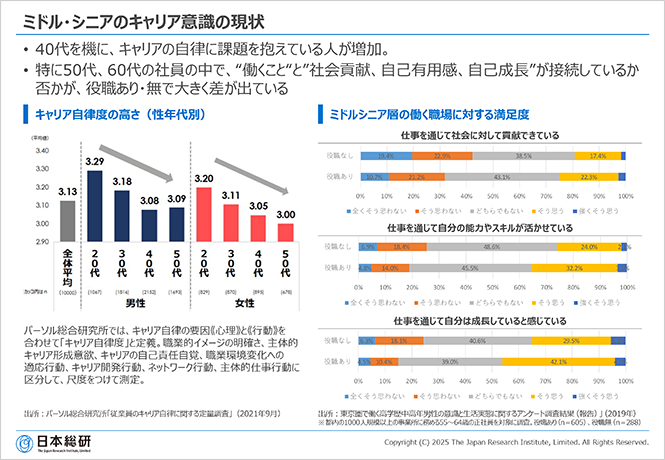

40代からキャリアの自律度が低下

まず、ミドル・シニアのキャリア意識の現状をみると、40代を機にキャリア自律度が低下していくことが明らかになっています(シート1)。

私が所属する日本総合研究所では、男性を対象に、ミドル・シニア層の働く職場に対する満足度について、役職のある人とない人に分けて、調査を行っています。

例えば、「仕事を通じて社会に対して貢献できているか」「仕事を通じて自分の能力やスキルが活かせているか」「仕事を通じて自分は成長していると感じているか」といった切り口で調べてみると、役職のない人は、役職のある人に比べて貢献できているという気持ちが低いことが明らかになっています。

意欲の高さは同じでも、職場環境によって職場満足度に差が生じる

「自己成長したい」「やりがいのある仕事がしたい」といった気持ちもこの調査ではみています。役職にかかわらず回答者の大半が「やりがいのある仕事をしたい」「自己成長したい」という気持ちは非常に強いのですが、職場に対する満足度でみると、役職の有無で差が出てしまいます。意欲はあっても役職定年等の職場環境が原因で十分に活躍ができないことが、このデータからも読み取れるのではないかと思います。

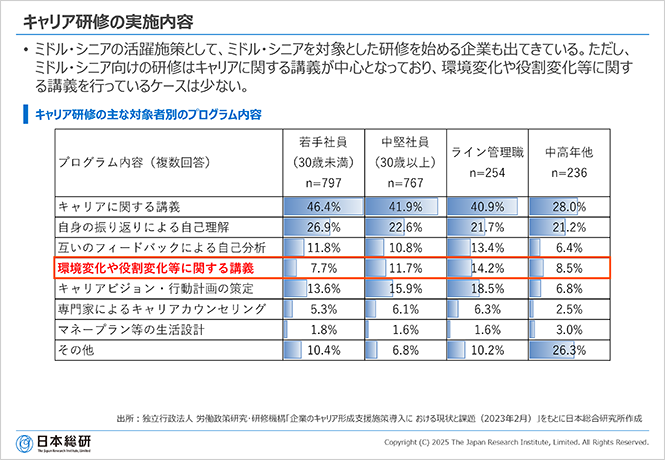

最近のミドル・シニアの活躍施策として、大企業を中心に、ミドル・シニアを対象とした研修を始める企業も増えてきています。ただ、内容をみると、キャリアに関する講義が中心となり、自分のスキルや経験を別の環境でどう役に立てることができるのかといった、環境変化や役割変化等に関する講義を行っているケースは非常に少ないことが、JILPTのデータで明らかになっています(シート2)。

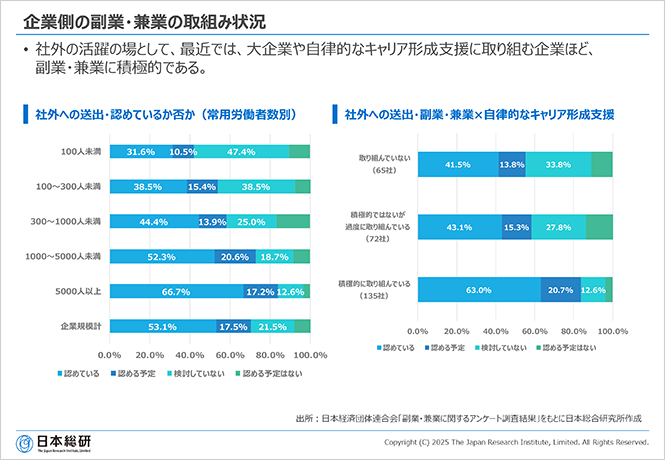

大企業などが副業・兼業に積極的な中、一歩を踏み出せないミドル・シニア

では、実際にどのように活躍をしていったらいいのか。勤め先以外の活躍の場として副業・兼業があげられますが、大企業や自律的なキャリア形成支援に取り組む企業ほど、副業・兼業には積極的であることが明らかになっています(シート3)。

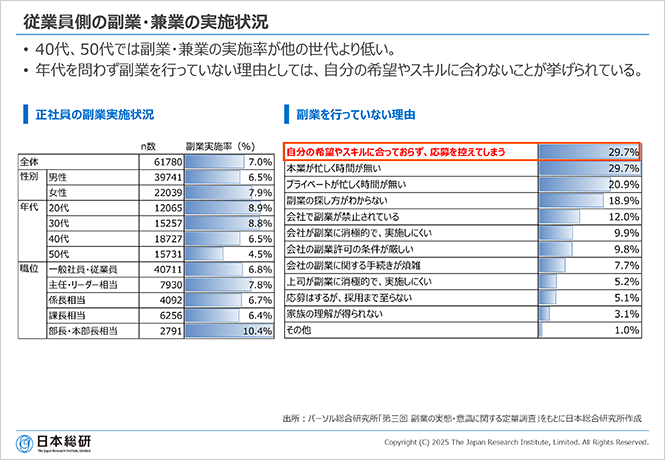

しかし、実際は副業・兼業を解禁していても、利用者の多くは若い世代になります。ミドル・シニアを中心としたキャリアで悩みを抱える世代ほど、自分の希望やスキルに合っていないという理由から応募を控えてしまうなど、一歩を踏み出せない人も多いのだと感じます(シート4)。

活躍の場として可能性がある労働者協同組合

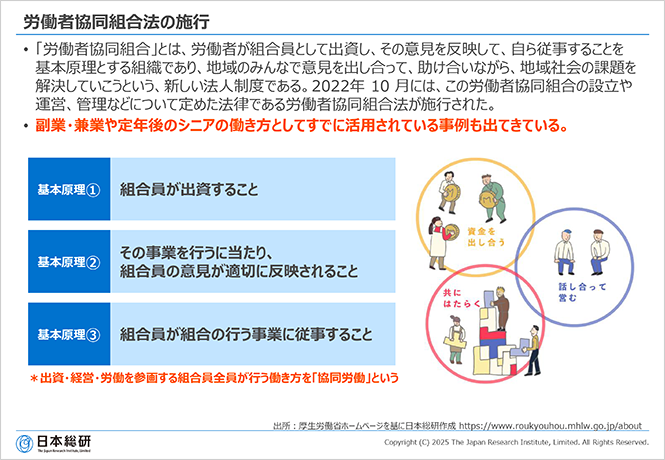

では、ミドル・シニアで、自分のキャリアに悩んでいる人に一歩踏み出してもらうためにはどうしたらいいのか。活躍の場としての可能性があるのではないかと思っているのが、「労働者協同組合」という法人格です(シート5)。

協同労働という働き方について簡単に紹介をすると、出資・経営・労働を参画する組合員全員が行う働き方を言います。

地域で活動している団体の中には、この協同労働という理念を持って活動している団体がたくさんあります。労働者協同組合法が2022年10月に施行されたこともあって、協同労働という理念を持った団体のなかには、これまではNPO法人や企業組合などで活動をしていたものの、法人格が取得できることになり、労働者協同組合へ移行したり、あるいは、労働者協同組合に関心をもった方々が新たに設立をされるケースも出てきています。

みんなでお金を出して、みんなで話し合いながら、みんなで働くという、まさに私からみるとミドル・シニアの価値観に非常にフィットする働き方ではないかと思っています。現場でも、副業・兼業や定年後のシニアの働き方としてすでに活用されている事例も出てきています。

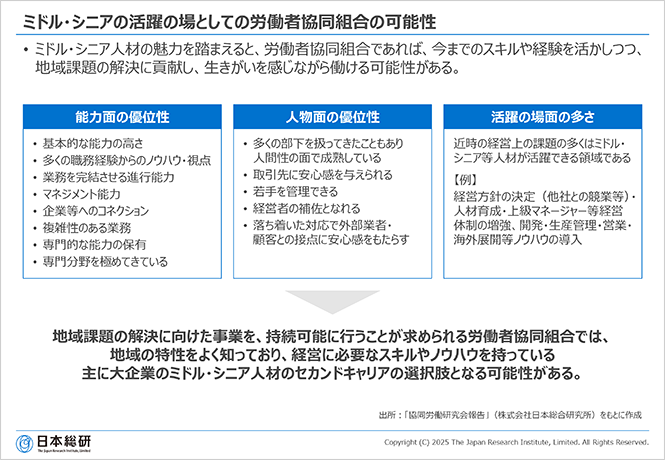

高い能力と豊富な経験が、自分たちで仕事をつくる労働者協同組合のスタイルで生きる

ミドル・シニアの活躍の場として、なぜ、労働者協同組合の可能性があるのか。やはりミドル・シニアは基本的な能力も非常に高く、マネジメント経験も豊富に持っている人もいます。

また、多くの部下を扱い、人間性が成熟している人や若手を管理することもできます。さらに、経営課題に向き合ってきた人もいるので、まさに自分たちで仕事をつくっていく労働者協同組合であれば、このミドル・シニアのキャリアが生きるのではないかと思っています(シート6)。

日本総研が橋がかりとなってトライアルプロジェクトを実施

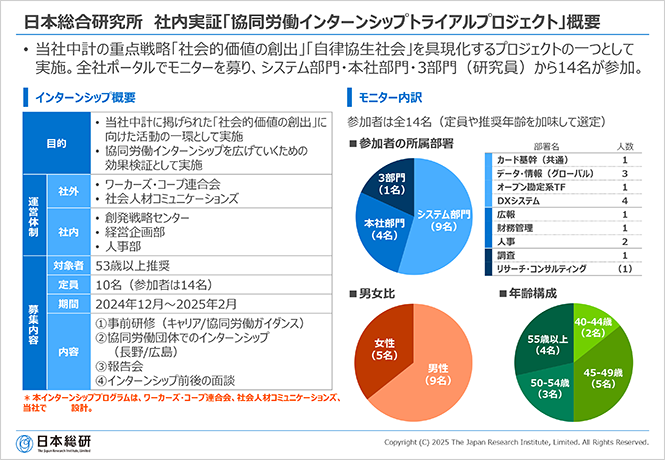

ミドル・シニアで副業・兼業をする人が少ないと言いましたが、急に飛び込むのはこの労働者協同組合であっても難しいと思います。その橋がかりに向けた取り組みとして、日本総合研究所内で「協同労働インターンシップトライアルプロジェクト」を実施しました(シート7)。

ミドル・シニアの従業員が対象で、キャリア研修を受けた後に協同労働の現場に参加するプロジェクトです。実は定員10名で募集をかけましたが、思ったより応募があり、14名に引き上げました。

参加者の内訳をみると、当社はシステム部門の従業員が多いため、システム部門からの参加者が非常に多くなっていますが、40代と50代で半々ぐらいを占めました。「業務の中で社会や地域の課題を解決する仕事に取り組んだことはないけれども、日ごろからボランティアに取り組んでいて、そういった活動にいつかは参加をしてみたい」という40代の参加者や、「セカンドキャリアの選択肢の一つになるのではないかと考え、思い切って飛び込んでみました」という60代の参加者もいました。

キャリア研修、インターンシップ、振り返りをセットで行う

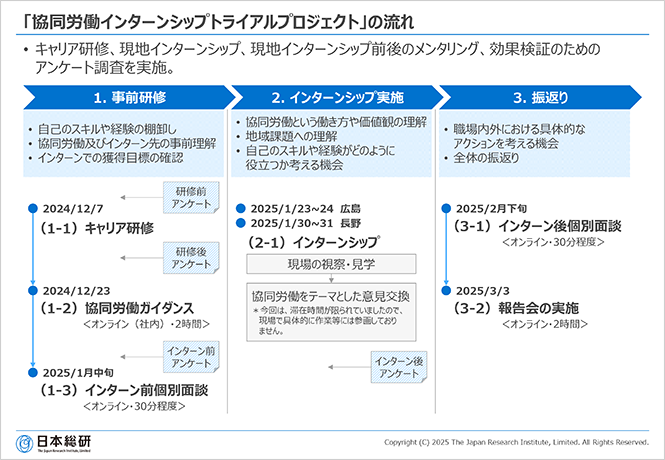

このプロジェクトをどういった流れで行っていたかというと、まずはインターンシップ前にミドル・シニアのキャリア塾を行っている「社会人材コミュニケーションズ」によるキャリア研修を実施しました(シート8)。

その後、「ワーカーズコープ連合会」にインターンシップの現場を用意してもらい、現地で視察や意見交換の機会を提供しました。インターンシップ前後には個別面談も実施し、最後は、振り返りとして報告会も実施しています。

インターンシップは、協同労働の理念を持った団体が多く活動されている広島県と、80歳近い方が労働者協同組合を立ち上げられている長野県の上田市で受け入れをしていただきました。1泊2日という、非常に短い期間で行いました。

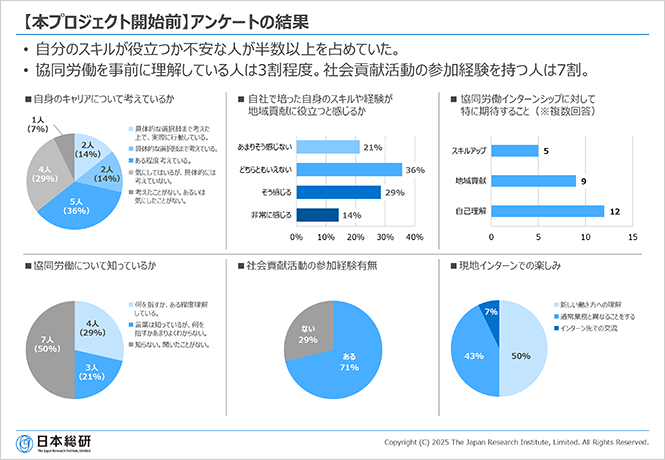

開始前はスキルが役立つか不安な人が半数以上

次にどのような効果があったのかをお話しします。シート9は、このプロジェクトの開始前に取得したアンケート結果になります。この時は、ご自身のキャリアについて考えている人はある程度いて、自分のスキルが役立つか不安な人が、半数以上を占めていました。また、協同労働を理解している人は3割程度でしたが、社会貢献活動の参加経験を持つ人は7割近くいたので、社会貢献がしたいと考える人が比較的多く参加されたのかと思います。

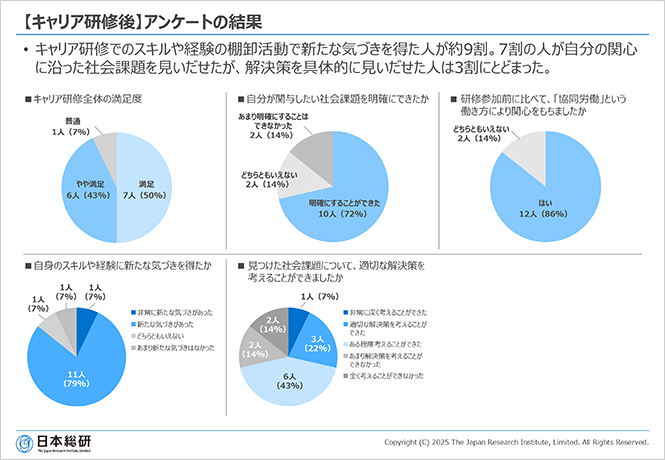

シート10はキャリア研修後のアンケート結果になります。キャリア研修でのスキルや経験の棚卸し活動で新たな気づきを得た人が約9割いました。単に自分の経験やスキルを棚卸しするだけではなく、実は、実際に協同労働の現場に行った時に、自分はどんな形で貢献ができるか、どんな社会課題に関心があるかを考える機会を、ワークショップの中に取り入れています。

キャリア研修後、7割が関与したい社会課題を明確にできたと回答

そういったことも影響していると思いますが、7割の人が関与したい社会課題を明確にすることができたと回答しています。あくまでもキャリア研修なので、解決策までは頭の整理をするのは難しいところもあります。ワークショップの中でも、自分が関心のある社会課題について、対話を通じて見出すことができたけれども、適切な解決策を考えることができた人は3割程度にとどまっています。

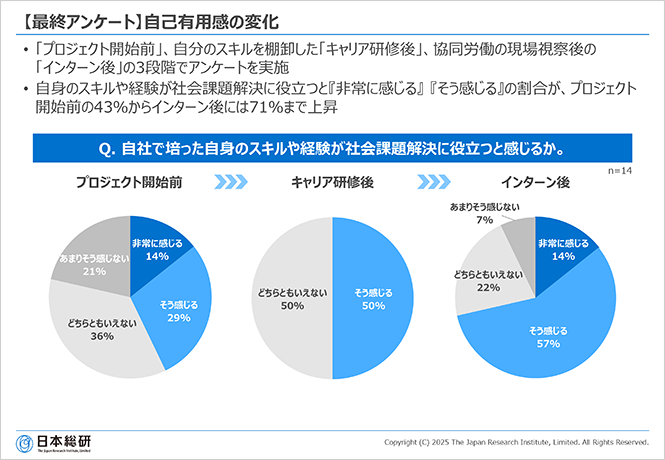

インターン終了後は、自分のスキルなどが役立つと考える割合が大幅に増加

シート11はインターンシップ終了後にどういう変化が起こったのかを示したものになります。「自社で培った自身のスキルや経験が社会課題の解決に役立つと感じるか」という問いに対して、プロジェクトの開始前は「非常に感じる」や「そう感じる」の割合は43%でした。キャリア研修後は「そう感じる」と「どちらともいえない」の割合が半々ぐらいになりました。そして、インターンシップ後は、「非常に感じる」や「そう感じる」の割合が7割くらいまで上昇していきました。

キャリア研修を通して、自分のスキルや経験を棚卸しし、関心のある社会課題も整理しました。そのうえで、仲良くなった仲間たちと一緒に労働者協同組合を訪問し、現場の方々と対話をすることによって、自分もここで役に立つことができるかもしれないと思った人がこれだけ増えたということになります。

多様な場に飛び込んでもらうことで勇気を与えられた

当社では、このプロジェクトは4つの効果があったと整理しています。1つめは「シニア層のキャリア開発支援としての有効性」です。やはり、多くの方が自分1人では踏み出せなかったと言い、こういう企画があったことによって、「コンフォートゾーンではなく、多様な場に飛び込むことで勇気をもらえた」という意見をいただきました。

また、「セカンドキャリアの計画を立てられたことで生き生きと働けるようになった。心の健康にもつながる。社員のことを考えてくれる会社という印象を持った」という意見もいただいています。したがって、シニアのキャリア形成支援の一環としても有効だったのではないかと思います。

2つめは、「視野・視座の拡張による組織変革の可能性」です。このプロジェクトを経験して、社会課題解決に注力したいという気持ちが高まり、社会課題解決をミッションとする他部署と連携して、プロジェクトを企画している人もいます。現場の人たちと対話をしたことによって、刺激になり、ご自身の本業における行動変容にもつながっています。

部署が異なる人たちと仲良くなることで新たな仕事創出の可能性が拡大

3つめは、「社内及び地域社会との横断のネットワークの強化」です。プログラムを通して、部署が異なる人たちと仲良くなれたことによって、「新たな仕事を自発的に生み出す可能性ができた」ことや、「他部署に仲間ができて、安心感が生まれた」という意見もありました。

最後は、「管理職層のマネジメントの在り方に対する気づき」です。協同労働だからこそ受け身ではなくて、自発的に働いている人たちをみて、ご自身のマネジメントの仕方の新たな気づきになったと聞いています。

企業は早いうちから職場以外での体験機会を提供すべき

このプロジェクトから、ミドル・シニアのキャリアシフトに求められる企業の施策は3つあると思います。

1つめは「職場以外の異なる環境での体験機会の提供」。早いうちから職場以外の体験機会を提供することは、セカンドキャリアの選択肢を考える機会になります。それだけではなくて、実際に多様な経験をしたことによって、本業の場でも新しいプロジェクトをつくるなど、本業への気づきにつながります。

研修の年齢対象は幅広めに

2つめは、「ミドル層・シニア層を含めて幅広く機会を提供」です。よく年齢層を特定して研修を行う企業もありますが、今回効果が出た1つの要因というのが、やはり40代~60代前半と対象を幅広く設定をしたことであり、この点が大きかったのではないかと思います。問題意識の高い40代の方々が中心となり、このプロジェクトの終了後も参加者同士のネットワーク化や新たなプロジェクトを進めています。対象年齢を幅広く設定し、取り組みを行うというのは重要だと思います。

最後は「環境や役割の変化に対応できるキャリア形成支援の提供」です。職場内外含め、環境や役割が変化をしても活躍し続けられるよう、企業としても従業員に対して、キャリア形成支援の提供をしていくことは重要ではないかと思います。

プロフィール

小島 明子(こじま・あきこ)

株式会社 日本総合研究所 創発戦略センター スペシャリスト

民間金融機関を経て、2001年に株式会社日本総合研究所に入社。多様な働き方に関する調査研究に従事。東京都公益認定等審議会委員。著書に『中高年男性の働き方の未来』『女性と定年』(ともに金融財政事情研究会)、『定年がなくなる時代のシニア雇用の設計図』(共著、日本経済新聞出版)、『協同労働入門』(共著、経営書院)等。