基調講演 健康格差社会を生き抜く

-

- 近藤 克則

- 千葉大学予防医学センター 特任教授(名誉教授、グランドフェロー)/日本社会関係学会 会長

- フォーラム名

- 第140回労働政策フォーラム「健康格差社会とミドル・シニアのウェルビーイング」(2025年8月30日-9月5日)

- ビジネス・レーバー・トレンド 2025年12月号より転載(2025年11月25日 掲載)

健康格差とwell-being(幸福・健康)の関連要因

所得が低下するとうつ(鬱)状態の人が増える

本日は、「健康格差とwell-being(幸福・健康)の関連要因」「労働とwell-being(幸福・健康)」「well-being(幸福・健康)を高めるために」の3つについて話します。

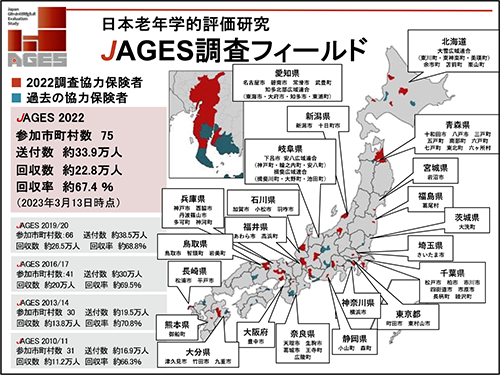

はじめに、本日の講演内容のもととなる調査であるJAGESを紹介します。JAGESは日本老年学的評価研究(Japan Gerontological Evaluation Study)の頭文字です。この調査は3年に1度、全国の自治体と共同して取り組んでおり、直近では2022年に75市町村の22万人以上の要介護認定を受けていない高齢者が回答した大規模な調査です(シート1)。

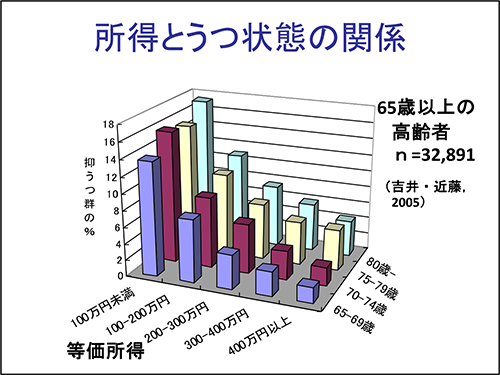

シート2はJAGES調査で得られた、65歳以上の自立した高齢者における所得とうつ(鬱)状態の関係です。グラフの横軸は等価所得で、これは世帯年収を世帯人数の平方根で割った値です。1人が使える可処分所得の近似値として国際的に使用されています。縦軸はうつ状態と判定された人の割合です。このグラフでは、所得が低い層でうつ状態の人が多いという関係がみえます。

等価所得が「100万円未満」の人は、「400万円以上」の人よりも5倍程度うつと判定される人が多い。このような、ある集団と別の集団との健康状態の差異を「健康格差」と言います。これは所得についてみたものですが、それ以外にも、例えば教育年数、職業階層などの社会階層によってもこのような差がみられます。

幸福度が10点満点とする日本人は他国に比べてやや少ない

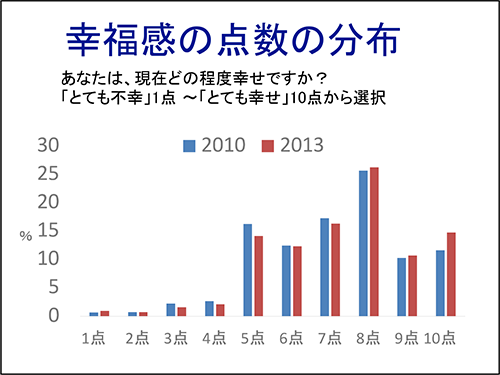

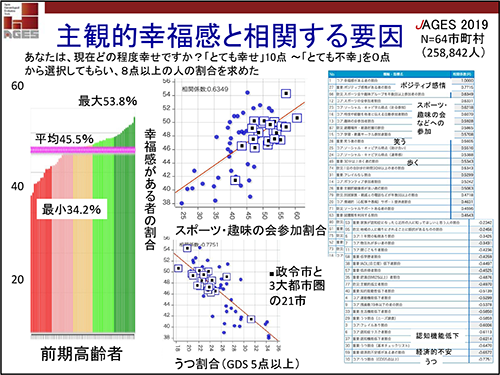

well-beingはさまざまな計測方法がありますが、その1つが「あなたは、現在どの程度幸せですか?」と尋ねて、「とても不幸」なら1点、「とても幸せ」なら10点と答えてもらう方法です。2010年と2013年を比較すると、おおむね似たような分布です(シート3)。日本人は10点満点と答える人が他の国に比べるとやや少なく、8点程度と答える人が一番多いのです。

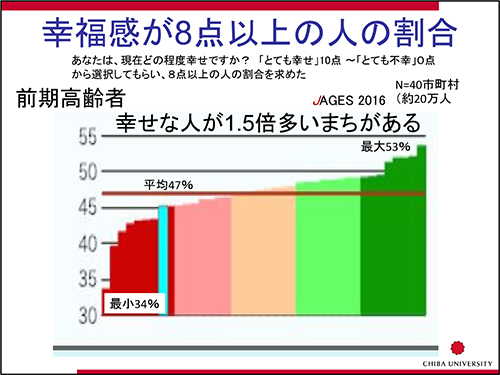

シート4は、2016年度調査における40市町村の65~74歳について、8点以上の人の割合を比較したものです。最も少なかった市町村は34%で、最も多かった市町村は53%です。つまり、最も少ない市町村と比べると、幸せと答える人が1.5倍多い市町村があるということです。

健康やwell-beingにはさまざまな要因が関連する

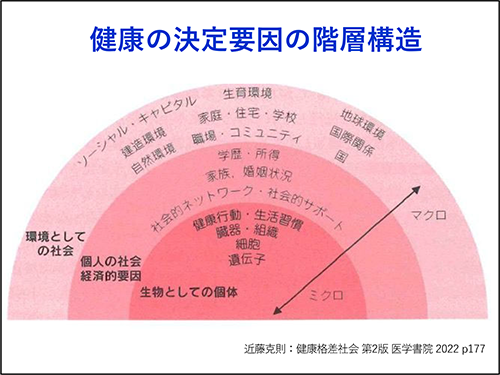

このような健康やwell-beingには、どのような要因が関連しているのでしょうか。研究の結果、シート5に示すさまざまな要因が関連していることがわかってきました。

図において内側ほどミクロな要因で、外側ほどマクロな要因です。内側には遺伝子、細胞、生活習慣、健康行動などがあります。これらは生物としての個体の特性です。その外側には、個人の社会経済的要因があります。所得や学歴のほか、婚姻状況、友達の多さ、そこから得られる社会的サポートも健康やwell-beingと関連します。さらにその外側には、環境としての社会が持っている特徴、例えば人々のつながりから得られる資源であるソーシャル・キャピタル、地球環境、職場・コミュニティの特性などがあります。

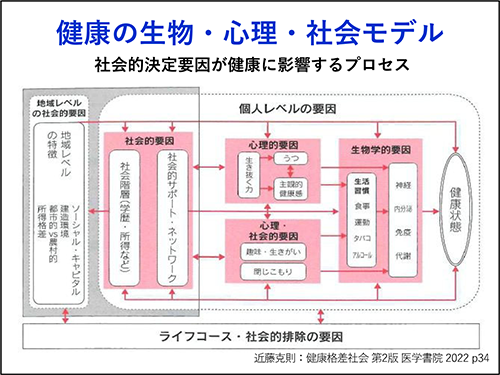

シート6は健康の生物・心理・社会モデルです。右端の「健康状態」のすぐ左には生物学的要因があります。健康には生活習慣が大事であることは常識です。

その生活習慣や健康状態が、何によって影響を受けているのかという視点で分析すると、心理的な要因もあります。生きがいも趣味もない人は、他に楽しみがないからタバコを吸ったり、お酒を飲み過ぎるなど、生活習慣が背景要因にあったりします。さらに、友達の多さやそこから得られる支援、あるいは学歴や所得などの社会階層も生活習慣に影響を及ぼし、健康状態に影響するというプロセスがあります。

さらに、個人レベルの要因ではなくて地域レベルの特性が、その地域で暮らす個人の行動に影響を及ぼすこともわかっています。

シート6の一番下に「ライフコース・社会的排除の要因」という項目があります。成育環境などの環境要因が重なって、社会的に排除されやすくなり、その結果、閉じこもりになりやすかったり、健康状態に影を落としたりする人もいます。

スポーツや趣味でつながりが豊かな人が多い市町村で幸せと答える人が多い

シート7は主観的幸福感と相関する要因です。市町村レベルでみると、スポーツや趣味の会に参加してつながりが豊かな人が多い市町村では、幸せと答える人が多いのです。また、笑う機会の多さや歩く時間の長さも主観的幸福感と関連があります。反対に、うつと判定される人が多い市町村では、幸せな人が少ない。認知機能低下や経済的不安も同じような関係があります。

労働とwell-being(幸福・健康)

職業性ストレスでは、仕事の要求度が高く裁量が低いほどストレスが高い

次に労働とwell-beingの関係について、「職業性ストレス」「退職とストレス」という観点から考えます。

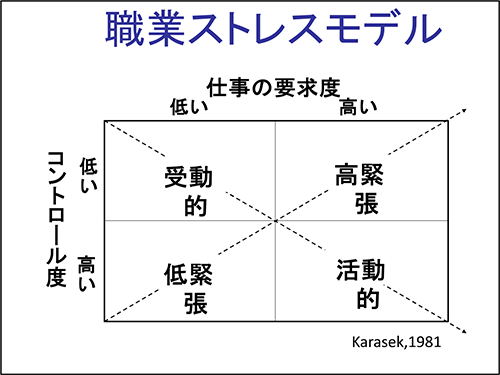

「職業性ストレス」とは、仕事や職場に起因するストレスのことです。要求度が高いほど、そしてコントロール度が低いほどストレスが高いことがわかっています。要求度とは、業務量、求められるスピード、責任の大きさ、心理的負担などのことです。コントロール度とは、いつまでに何をどの水準でするのかなどを自分の裁量で決められる程度のことです。

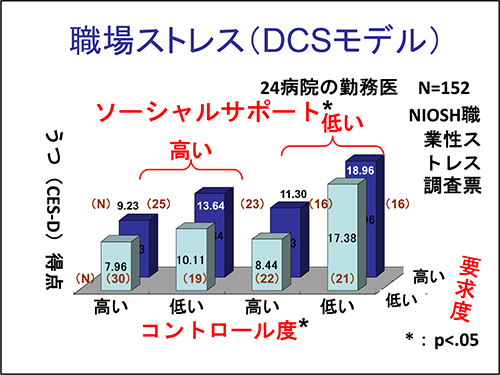

シート8はこの2つを組み合わせたものです。仕事の要求度が高く、コントロール度が低い人はストレスが高く、その結果、病気になりやすいのです。

シート9は勤務医について、コントロール度、要求度とうつの度合いの関係をみたものです。要求度が高い人において、うつの程度を示す得点が高い。また、コントロール度が低い人において得点が高いです。

ストレスは社会的支援によっても減らせる

この要求度・コントロール度に加えて、ソーシャルサポート・社会的支援も大事であることが研究でわかってきています。社会的サポートを得られない人たちは、得られる人よりも、うつの程度を示す得点が高いです。

この結果をふまえると、仕事の要求水準は変えられないとしても、裁量を高めることでストレスを減らせます。あるいは、要求水準や裁量は変えられないとしても、社会的な支援を増やすことでストレスを減らし、うつを減らすことができます。

求められる努力に比べ得られる収入が釣り合わないとストレスが大きくなる

職業性ストレスを説明するもう1つのモデルとして、「努力-報酬不均衡モデル」があります。求められる努力に比べて得られる報酬が少ないという不均衡な状態ほど、ストレスが大きい。ここでの報酬とは金銭的なものだけではなく、重要な仕事や面白いワクワクする仕事を任されること、賞賛、雇用の安定度も含みます。特に不安定雇用の人たちにおいて、この「努力-報酬不均衡モデル」がよく当てはまると言われています。

このモデルは先ほどの要求度・コントロール度やソーシャルサポートのモデルとは異なる側面を捉えています。非正規労働者において強いられる緊張は、正規労働者と同じぐらいなのに、雇用の安定が得られないという不均衡がみられる。そういう人たちで冠動脈疾患、心身機能の不健康がしばしばみられます。

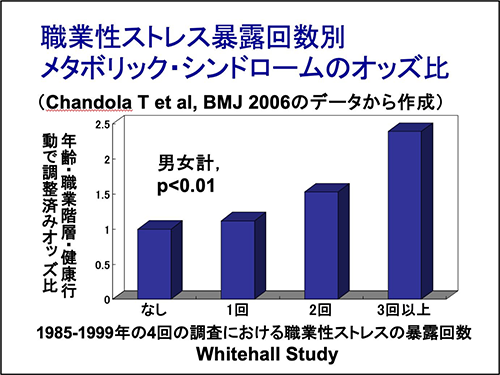

シート10はその例です。職業性ストレスにさらされた回数が多い人ほど、メタボリック・シンドロームになりやすいという結果です。

メタボリック・シンドロームには健康行動の違いも影響しますが、健康行動を調整したとしても、職業性ストレスが決定要因の1つであることがわかっています。つまり、本人の食事や運動習慣が原因で健康行動が悪いからと捉えられがちですが、上司が悪い、職場環境が悪い、あるいは職業性ストレスが高い環境も、実はメタボリック・シンドロームの1つの危険因子です。

男性も女性も就労しているほうが要介護認定を受けにくい

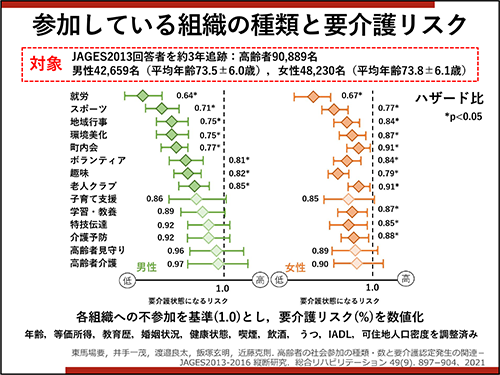

シート11は、参加している組織の種類と要介護リスクの関係です。就労している男性は就労していない男性よりも要介護認定を受けにくく、女性も同様です。つまり、就労が介護予防になっています。

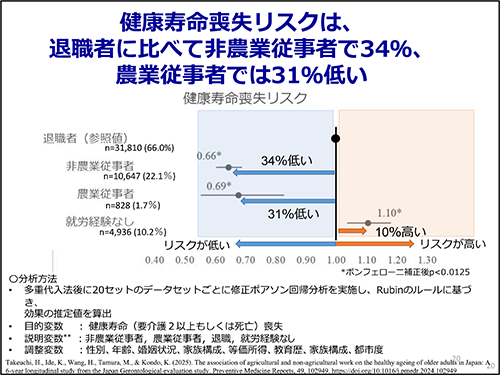

就労していない人のなかには、就労経験がない専業主婦や、仕事を退職した人もいます。そこでシート12は、属性で分けて比べています。退職者と比べると、就労経験のない人は健康寿命を喪失するリスクが1割ほど高いのです。

仕事を続けている人は退職者よりも健康寿命を失うリスクが3割以上低い

また、仕事を続けている人は、退職者に比べて健康寿命を失うリスクが3割以上低い。例えば歩行時間に着目して分析すると、仕事をしている人は歩行時間を保ちやすいことがわかっています。

3年間の追跡調査の結果をみると、年齢を重ねた分、全体では歩行時間は減少しています。しかし、歩行時間がもともと60分未満だったグループにおいて、収入のある仕事をしている人は、むしろ歩行時間が3分増えていました。仕事をしている人は暑くても雨が降っても通勤で歩き、健康に良い行動をとり続けています。

well-being(幸福・健康)を高めるために

ソーシャル・キャピタルが低い職場で働く人は血圧が高い

well-beingを高めるためには、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。WHO(世界保健機関)のhealthy workplace modelは、健康な職場に影響を及ぼす4つの要素として、「物理的環境」「一人ひとりの健康資源」「職場コミュニティの関与」「心理社会的環境」を示しています。こうしたものが、働く人々の健康を守るうえで大事な要因であると整理しています。

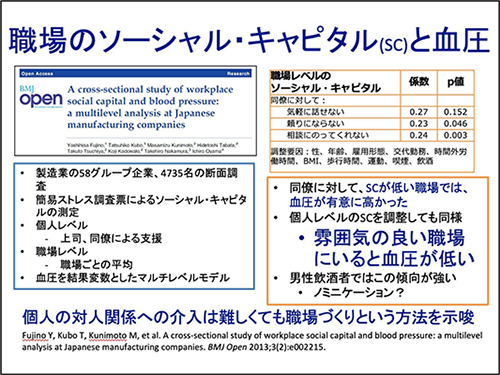

シート13は、職場のソーシャル・キャピタルと血圧の関係を分析した研究結果の紹介です。ソーシャル・キャピタルが低い職場、例えば同僚と気楽に話せない、頼りにならない、相談にのってくれない職場で働いている人たちは、血圧が高いという結果です。

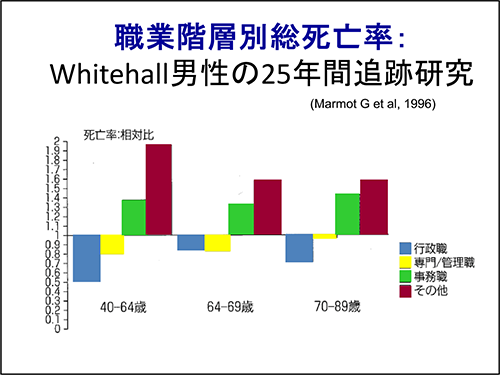

シート14はイギリスの公務員を25年間追跡した研究で、職業階層別総死亡率を示しています。調査時点の年齢で3つのグループに分けて分析しています。いわゆる社会階層が高い人たちの死亡率が低く、事務職や現業の人たちで死亡率が高い傾向にあります。

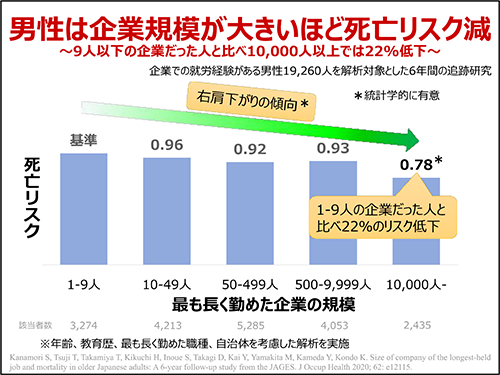

シート15は日本の高齢者を対象に、企業での就労経験がある男性を6年間追跡したものです。大企業で働いていた人は、中小零細企業で働いていた人と比べて死亡リスクが低いのです。

幸福を得られる大事な体験は仕事を通じて得られることが多い

アメリカ心理学会の会長を務めたマーティン・セリグマンは「ポジティブ心理学」を提唱しています。その研究をまとめた書籍のなかで、何かに没頭すること、有意義なことに取り組むこと、何かを達成することなどが幸福には大事だとしています。こうしたものは、仕事などを通じて得られることが多い体験です。

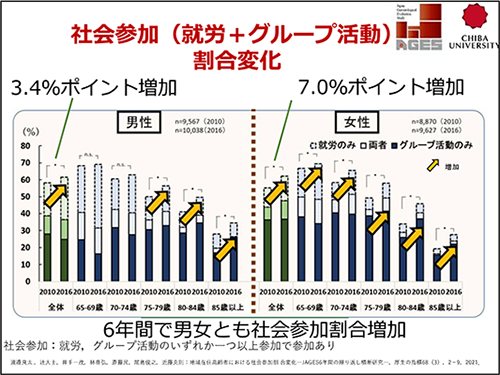

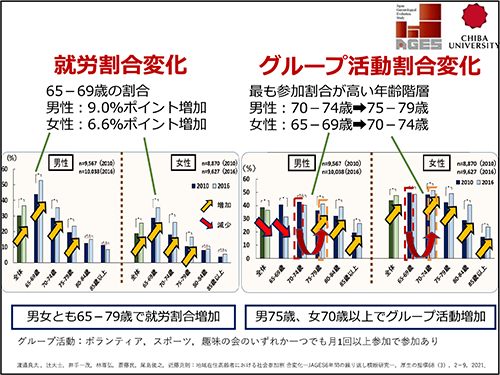

シート16は就労・グループ活動という社会参加をする人の割合について、2010年と2016年を比較したものです。ほとんどの年齢層において、社会参加をする人が増えています。

就労している人は男女とも65歳~79歳において増えています。グループ活動は、74歳以下の男性では就労者が増えたことで減少していますが、75歳以上では増加しています。女性も同様の傾向です(シート17)。

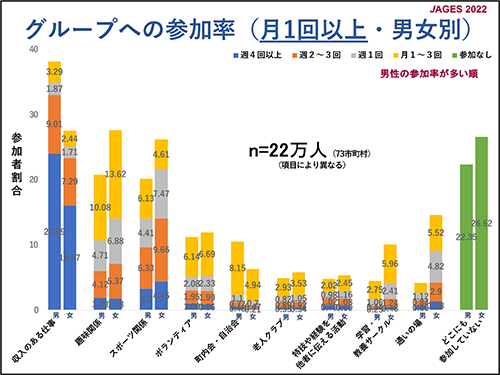

シート18は参加者の割合をグループ活動の内容別にみたものです。男性で最も多いのは収入のある仕事です。女性は収入のある仕事、趣味関係、スポーツ関係が同じくらいです。

仕事を続けている高齢者のほうが3年間でうつが悪化した人が少ない

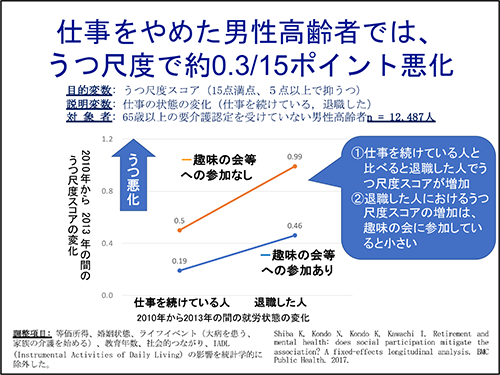

シート19は、3年間でのうつ尺度の点数の変化と、就労状態の変化の関係を男性高齢者についてみています。仕事を続けている人は、うつが3年間で悪化した人が少ないという結果です。また、仕事を続けている人でも退職した人でも、趣味の会に参加している人たちは、うつの尺度が悪化する人が少ないです。

つまり、仕事を続けられるのであれば続けたほうがよいのです。定年などで仕事を退職する場合も、趣味の会や地域活動に参加することによって、うつにならずに済むことが期待できます。

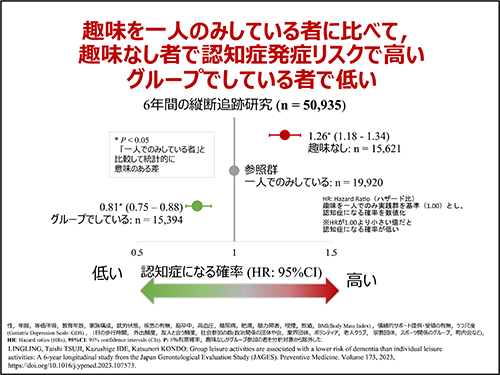

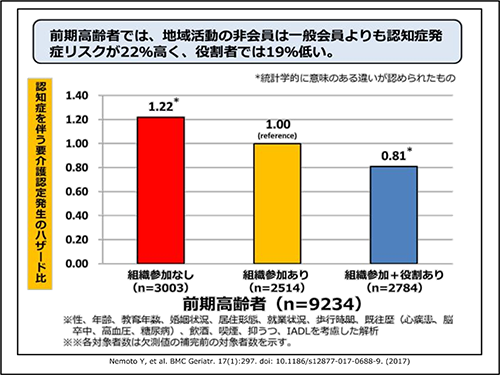

趣味は1人ですることもできますが、1人よりもグループでするほうが認知症発症のリスクが低いという結果が得られました。可能であればグループの趣味の会に参加したほうが、より健康保護効果が高いのです(シート20)。

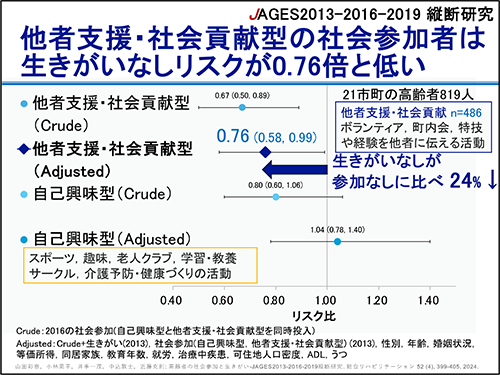

他者支援・社会貢献に参加する人で生きがいがないという人は少ない

さらに趣味活動だけでなく、他者支援・社会貢献の活動に参加する人は、生きがいがないと答える人が少ないこともわかっています(シート21)。

また、グループ活動に参加するだけでなく、そこで役割を持って参加している人は認知症発症リスクが低い(シート22)。

以上の内容をまとめると、健康格差やwell-beingは生物学的・身体的要因のみで決まるのではなく、心理・社会的要因が重要です。労働に着目すれば、仕事をしていることによる職業性のストレスがある一方で、退職によってうつになりやすくなったり、健康を損ないやすくなることもわかっています。

そしてwell-beingを高めるには、良い職場・仕事を選び、良い働き方をすること、仕事をできるだけ長く続けること、仕事から退いても仕事以外で社会に参加したり、役割を持つことが大事です。

プロフィール

近藤 克則(こんどう・かつのり)

千葉大学予防医学センター 特任教授(名誉教授、グランドフェロー)

日本社会関係学会 会長

千葉大学医学部卒業。東京大学医学部付属病院リハビリテーション部医員、船橋二和(ふたわ)病院リハビリテーション科科長などを経て、1997年日本福祉大学助教授。University of Kent at Canterbury(イギリス)客員研究員、日本福祉大学教授を経て、2014年から千葉大学予防医学センター社会予防医学研究部門教授。2016年から国立長寿医療研究センター研究所 老年学・社会科学研究センター老年学評価研究部長を併任。一般社団法人日本老年学的評価研究機構代表理事(2018~2024年・併任)。2024年から現職。一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会医療経済研究機構 研究部長、京都大学大学院医学研究科社会的インパクト評価学講座 (寄附講座)非常勤研究員、京都大学 Beyond 2050 社会的共通資本研究部門特任教授(非常勤研究員)、日本福祉大学客員教授。

『健康格差社会-何が心と健康を蝕むのか』(医学書院2005)で2005年第12回「社会政策学会賞奨励賞」。『健康格差縮小を目指した社会疫学研究』で2020年度「日本医師会医学賞」、2021年度「日本農業新聞賞」、2022年「日本疫学会功労賞」、2023年「中山賞大賞」、2024年第19回「ヘルシー・ソサエティ賞」パイオニア・チャレンジ部門。『健康格差社会-何が心と健康を蝕むのか,第2版』(医学書院2022)で第2回「日本社会関係学会賞特別賞」、2025年度文部科学大臣表彰「科学技術賞」を受賞。近著に、『健康格差社会への処方箋』(医学書院2017)、『研究の育て方』(医学書院2018)、『長生きできる町』(角川新書2018)など。