パネルディスカッション

藤村 博之 氏

中村 天江 氏

ゲアハルト・ボッシュ 氏

佐藤 厚 氏

山内 麻理 氏

- パネリスト

-

- ゲアハルト・ボッシュ

- デュースブルグ=エッセン大学 社会学部 教授 労働・職業資格研究所(IAQ)上級教授

- 佐藤 厚

- 法政大学 キャリアデザイン学部 教授/日本労使関係研究協会 会長

- 中村 天江

- 連合総合生活開発研究所 主幹研究員

- 藤村 博之

- 労働政策研究・研修機構 理事長

- コーディネーター

-

- 山内 麻理

- 国際教養大学 客員教授

- フォーラム名

- 第138回労働政策フォーラム「労働市場の変化と人材育成─日独比較の考察─」(2025年3月13日)

- ビジネス・レーバー・トレンド 2025年6月号より転載(2025年5月26日 掲載)

山内 パネルディスカッションに際して、議論のポイントを以下のとおり5つ用意しました。

- 論点1:企業内訓練をベースとしてきた日本で、職種別のより移転可能なスキルを育成することは可能か。(個別企業ではなく)社会全体で能力開発やリスキリングを促進するには何が必要か。

- 論点2:労働組合の能力開発に対する取り組みを活性化した方が良いか。ドイツのような産業別の連携が必要か。可能か。

- 論点3:デュアルシステムのように制度化された職業教育や資格枠組みがない日本において、何が訓練のベンチマーク(内容、難易度、ポストや報酬との関連)になるか。訓練の質をどう担保すべきか。

- 論点4:ジョブ型雇用を浸透させたいなら、学校教育も変わる必要があるか。どう変わるべきか。

- 論点5:各国とも大学進学者が増える中(academic drift)、若者にモノづくりや技能職に興味を持ってもらうためには何が必要か。

なぜこれらの論点としたかですが、日本政府が提唱する「三位一体の労働市場改革」を実現するためにはどうしたらよいのかという視点に立っています。ジョブ型雇用の是非などさまざまな議論がありますが、これまでのような自社だけでの技能形成やキャリア形成は限界に来ていると考える企業も多いようです。仮にそうであれば、社会全体として能力開発やリスキリングを促進するために何ができるのか、ドイツから学べることはあるのか、こうした視点から考えます。

論点1:企業内訓練をベースとしてきた日本で、職種別のより移転可能なスキルを育成することは可能か。(個別企業ではなく)社会全体で能力開発やリスキリングを促進するには何が必要か

山内 最初の論点は、個別企業ではなく社会全体として、能力開発やリスキリングを促進するには何が必要なのか、という問題になります。第1部でのボッシュ先生の特別講演によれば、職業教育訓練には4つの類型があり、日本の職業教育訓練はおそらく技能も移転可能だが、外からは見えづらく、標準化されていないという指摘がありました。まずはこの点について議論を始めます。藤村先生からコメントをお願いします。

社内で形成されてきた技能の位置づけが大企業と中小企業では異なる

藤村 日本の会社が社内で技能形成を行ってきたというのは、まさにそのとおりだと思います。では、それが汎用性を持ったものとしてどのように位置づけられてきたかというと、大企業と中小企業では状況が違います。日本企業は99.7%が中小企業で、雇用労働者の7割が中小企業で働いていると言われます。年間の離職率は15%程度です。つまり、どこかの企業を辞めて別の企業に移る人が毎年15%ほどいます。

転職の現場では、おそらく日本の経営者は、資格をあまり信じていないと思います。多くの資格が証明しているのは、その分野の知識を持っているということであり、その知識を使って仕事ができるかどうかは別の問題です。そのため、経験者採用の場合、まずは半年から1年ほど試用期間として雇用し、その間に働きぶりをみて、本採用にするかどうかを決めます。その人の経験や資格もみますが、やはり一緒に働いてその人の能力を判断するというのが、経験者採用における日本企業のやり方だと思います。

中小企業で働く人たちは、わりと会社を移ります。転職する人たちは、前職で経験したことが実は相当に汎用性があることをわかっており、職を移ることをあまり恐れていません。反対に、大企業で長く働いてきた人は、自分の持っている能力はほかの会社では通用しないと思い込み、転職を非常に恐れるところがあると思います。

現業系では国家技能検定が技能レベルを保証している

また、事務・技術系と、製造現場を中心としたいわゆる現業系の違いもあります。現業系では、日本には国の技能検定(国家検定制度)という資格があります。国家技能検定は、毎年約80万人が受検しています。そこで証明されるのは、知識に加えてその技能を使ってしっかりと仕事ができるということです。

というのも、国家技能検定の現場関係の資格には、学科試験に加えて実技試験があります。実技については、みなさん普段の仕事でその技能を使っているので合格しますが、難しいのは学科です。学科はある程度勉強する必要があります。学科を勉強することで、なぜ自分がこういう作業をしているのかという理論を学びます。

例えば、機械加工でなぜこの位置に治具を置かなければいけないのか、それは力学的にこの位置が一番理想的だから、といった具合です。そのようにして、例えば技能検定2級に合格すると、これは中小企業で一般的ですが、毎月3,000円から5,000円程度の手当が支給され、これがインセンティブになります。1級なら手当の金額がさらに上がります。つまり、国家技能検定の取得が教育訓練の一環となっています。

付け加えると、国家技能検定を保持していくことは、後輩へ指導するときに、ある種の権威づけになります。教えられるほうも安心できます。日本にはあまり資格がない、と一般的には言われますが、現業系の資格は非常にしっかりしたものが存在することを申し上げておきたいと思います。

日本の雇用の特徴を欧州とつなげて考える際の重要な論点は企業規模

山内 中村先生からもコメントをお願いします。

中村 佐藤先生の研究報告では、日本の労働市場の三位一体の改革において、日本の雇用システムや労働市場全般を変えていく過渡期のなかでさまざまなリスキリングや学びの問題の重要性が高まっているという提起がありました。ボッシュ先生の講演は、ドイツは、雇用やさまざまな教育について日本と似ている仕組みもある一方で、職業教育訓練の充実度や完成度の高さという意味では日本の対極にあるというお話であり、それをどのように日本への示唆としてわれわれが受け止めるのかということが、今日の議論のテーマだと思っています。

日本の雇用の特徴を海外、特に欧州の仕組みと接続するうえで、重要な論点の1つとなるのが企業規模の議論です。いわゆる日本的雇用慣行が、大企業の正社員において、男性中心に観察されることはよく知られている事実です。そのため、大企業以外の状況はどうなのかという、藤村先生が提起された問題が生じます。

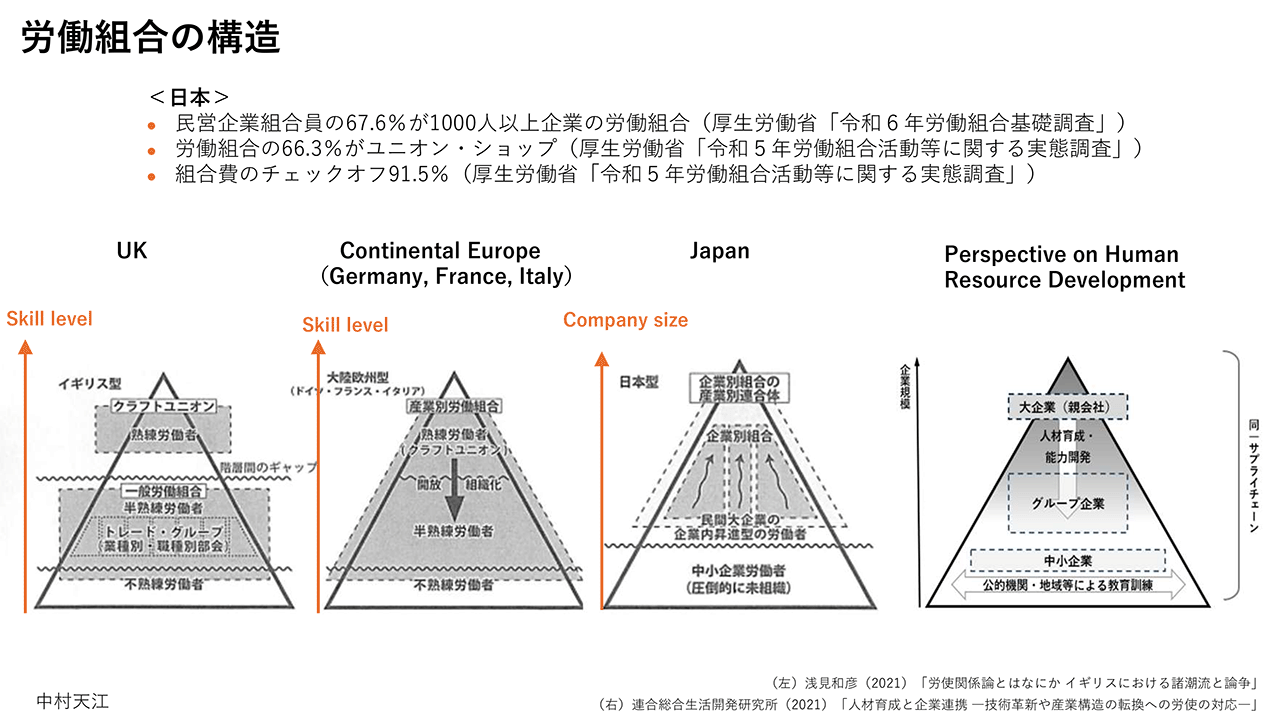

私が労働組合や労使関係のさまざまな研究を見聞きし、勉強するなかで感じたことをシートに示しました。

シート

画像クリックで拡大

画像クリックで拡大

左側の3つの図は、専修大学の浅見和彦先生がイギリス、大陸欧州、日本の労働組合の構造を図解したものです。これらのポイントは、イギリス型やドイツなどの大陸欧州型では、労働組合や労使関係の構造においてスキルレベルが重要な軸になっているということです。ピラミッドの一番上が熟練労働者で、一番下が不熟練労働者です。集団的労使関係の網からもれている不熟練労働者も含めて、どのような教育訓練策を講じるのかが欧州について考えるうえでの重要な論点です。

ところが、浅見先生が日本の労働組合を構造化したときに何をしたかというと、ピラミッドの縦軸を企業規模に変えたのです。日本のピラミッドの一番上は、大企業中心の企業別組合の産業別連合体で、真ん中が企業別組合です。日本では、労働組合加入者の7割近くが1,000人以上の大企業に勤めていますので、真ん中あたりは大企業の世界になります。その下に位置づけられる中小企業の労働者は、労働組合の網から外れていて、かつ、欧州よりはるかに大きな層になっているのが日本の状態であると浅見先生は指摘しています。

大企業は教育訓練投資を行う余力があるが、中小はお金も時間もない

右端の図は、連合総研の就労支援に関する研究会の報告書からの転載です。この研究会は浅見先生とは全く異なる文脈で、日本における人材育成の問題を考えるために社会構造を整理しています。

ところがそこで示されたピラミッドは、浅見先生が構造化した労働組合の図と同じく、縦軸が企業規模で、一番上に大企業や親会社があり、その大企業と取り引きしているグループ企業が真ん中あたりで、そこから外れる中小企業が下に位置するという形になっているのです。

賃上げなど、さまざまな労働条件の問題を考えるとき、雇用形態による差は大きく、ホワイトカラーとそれ以外の職種の差も無視できない論点です。一方、雇用システムや労働市場全体を考えると、特に海外の仕組みを日本に持ち込んで議論をするという観点では、企業規模による差異について注視する必要があります。

当然ながら、大企業のほうが教育訓練投資を行う余裕があり、積極的に取り組んでいます。大企業のグループ労連の人から、「中村さん、グループ労連としては本社だけでなく、取引先の関連会社も含めて、労働組合は教育訓練のプログラムを提供しています」と言われたこともあります。

しかし、どの企業に勤めているかによって、プログラムの受講のしやすさは全然違うのだそうです。大企業の労働者はすぐに参加できます。一方、中小企業で働く人は参加するにあたって、経済的支援がありません。仮に無料だとしても時間的ゆとりがなく、もし自分が教育訓練に参加するなら仕事の穴を別の人に埋めてもらう必要があります。

このように、単に情報や機会がないということではなく、情報や機会があっても、それでもなお中小企業の人は教育訓練に参加しにくい状況なのです。

教育訓練投資を積極的に行うと格差が拡大するとの指摘も

海外の研究では、教育訓練施策を積極的に行うと、格差が拡大することが指摘されています。要は、もともと高スキルで高賃金を得ている人ほど機会や情報に恵まれており、習得した新たなスキルがキャリアにつながり好循環します。一方、もともと機会や情報に恵まれない人たちは、教育訓練を受けることが難しく、受講した内容を生かすことができるとは限りません。

この議論を日本にひきつけると、日本では中小企業で働く人たちを教育訓練にいかに包摂するのかが重要な論点になります。

ここ数年、中小企業の待遇が大企業より低いことが、重大な問題になっています。賃上げをいかに大企業から中小企業に広げるのか。いまや労働組合だけでなく経済団体も、価格転嫁や公正な取引慣行を通じて、中小企業にも分配を広げることに積極的に取り組むようになっています。また、「ビジネスと人権」への関心も高まっています。サプライチェーンにおける取引先の労働環境の質をないがしろにして、大企業はビジネスができない状態になっています。

人権や賃金と同じように、今後はサプライチェーン全体で教育訓練をどうするのかという議論が生じると考えています。

山内 佐藤先生、コメントありますでしょうか。

製造業を支えるスキルの基盤は中小企業にある

佐藤 中小企業については、私の研究報告では主な対象ではなかったので、補足も含めてコメントします。

中村先生のご指摘はもっともだと思います。私は中小企業のキャリア形成や人材育成について、ずいぶんとヒアリング調査を行ってきました。基本的な問題意識としてあるのは、製造業を支える基盤となるスキルを支えているのは中小企業ではないかということです。もっと言えば、従業員が親方以外は数人しかいないような町工場です。

こうした企業に、自動車や電機などの金属関係の部品の発注が来て、高精度の部品を製作して納品するのですが、価格競争が非常に厳しいことから、価格転嫁が問題になっています。それでは、スキルレベルそのものはどうかというと、高品質の部品が求められる自動車においてさえ、その根っこを支えているスキルは町工場、中小企業にあります。

中小企業でも内部市場的な育成制度は脈々と生きている

厚生労働省『能力開発基本調査』によると、OJTやOFF-JTの実施については企業規模で格差があり、小規模ではかける費用が少なく、受講者の割合が低い。つまり、この調査結果からは、中小企業の高いスキルをうまく説明できません。

中小企業の実態としては、いわゆる親方が徒弟を養成するような見よう見まねのOJTです。この機械でどれだけの精度を出すにはどのような削り方をすればいいのか、これはもう体得するしかないわけです。こうした親方の下で勘・コツを掴むことが仮にOJTであるとすると、そのOJTが実は町工場の根っこにあるスキルレベルを支えています。

中小企業の労働者は若い頃に1度や2度は転職しており、流動性が高いです。確かに流動性は高いのですが、職を転々と変える人を高く評価するわけではないですし、1度か2度ほど転職した後は、特定の町工場や中小企業に定着して、OJTで育成されています。

そうした意味においては、普及の程度は劣るかもしれませんが、中小企業においても内部労働市場的な育成や徒弟制度が脈々と生きています。ただ、今はそれも危機的状況です。技能継承が危機的な状況にあるという問題を見落としてはいけないと思います。

山内 海外をみると、大企業から資金を徴収して中小企業の支援に回す、あるいは能力開発に対する国の支援が中小企業により手厚いといった事例も見られますので、そうした事例も参考になると思います。

先ほど藤村先生から、製造業では技能検定がかなり浸透しているが、ホワイトカラーはそこまで浸透していないというコメントがありました。これについてボッシュ先生に質問します。欧州やドイツでは、徒弟制度はもともと手工業から発達したものですが、ドイツではデュアルシステムに銀行や保険などのホワイトカラーの産業が組み込まれています。この仕組みは、1969年に職業教育法が導入された当時から存在したものでしょうか。

デュアルシステムがカバーする労働者の3割から4割は実はホワイトカラー

ボッシュ デュアルシステムの対象は手工業者だけであると誤解されることがあります。しかし実際には、銀行や保険関係の事務員などもカバーしており、30~40%はホワイトカラーです。具体的には店員など、45のオフィス関連の職種があります。

このように経済全体をカバーして、深く経済に浸透して組み込まれているのがデュアルシステムの強みです。例えば、雇用主協会は、いろいろな産業や地域に組織があり、すべての業界の雇用主がデュアルシステムを支援しています。また、自営業の人たちもデュアルシステムに参加することができます。デュアルシステムには労働組合や経営者団体などのソーシャルパートナーが関与しています。職種や業界によって状況の違いはありますが、それぞれで解決策を見いだしています。

イギリスの徒弟制度はコンセンサスを欠き、生き残れず

歴史を振り返ると、1950年頃のイギリスでは、徒弟制度が主流のシステムでしたが、生き残りませんでした。というのも、これはソーシャルパートナーのコンセンサスに基づいたものではなく、パートナーどうしの紛争に基づいたものだったからです。

一方、ドイツでは、労働組合も職業別ではなく産業別であり、職業で区別するのは適当ではなく、より柔軟性を持っていくべきだと考えられてきました。労働組合が、伝統的な職業に基づく区別を破壊することの推進役となったわけです。

また、ドイツでは国レベルでの調整が行われています。いまでは職業がどんどん近代化していることから、国家的に対応すべき課題だと言えます。すべての州が関わっていることで、システムに一貫性があります。カナダでは以前、徒弟制度は州によって分断しており、例えば、ある州における看護師の認証が別の州では認証されませんでしたが、現在は全国で統一された看護師のカリキュラムがあります。

また、理解すべきことは、社会のなかでシステムが生き残るためには、強力なサポーターが必要だということです。イギリスでは、職種で線引きしたことで、企業側が関心を失いました。デンマーク、スイス、オーストリア、ドイツ、フランス、ベルギーでは、今でもうまくいっています。

ドイツでは大企業の訓練のほうが国のカリキュラムより進んでいた時代があった

継続的な近代化も必要です。ドイツでは1995年に危機がありました。近代化への対応のスピードがあまりにも遅すぎたからです。当時、フォルクスワーゲン、BMW、シーメンスでの企業内訓練のほうが国家のカリキュラムよりもかなり進んでいました。デュアルシステムの近代化が起きなければ、大企業は「そんな陳腐化したシステムは要らない」と関心を失ったでしょう。

ですので、大企業も中小企業も巻き込むことが重要です。近代化のプロセスのなかでは、企業のトップ20%の企業から学ぶ必要があります。しかし、トップ20%の企業しかできないことは、一昼夜でできるようにはならないので、やはりどこかで妥協は必要です。

中小企業では、若い訓練生が訓練学校や外部の訓練センターから戻ってくると、上司に対して「我が社のやり方は陳腐化している、新しいものを導入しなければ生き残れない」と言うことがあります。このようなかたちで徐々にアップグレードするのが経済全体の近代化のプロセスです。

大企業が必ずしもあらゆる面で進んでいるわけではありませんし、中堅企業でも世界チャンピオンのような企業もあります。これは業界全体で近代化していく過程です。ドイツのこの過程は、ほかの国の人たちにはなかなか理解してもらえませんが、スイスとオーストリアは同じような見方をしており、このシステムはイノベーションを促進すると考えています。

ドイツで求められる全国レベルでの訓練のための拠出制度

ドイツで必要とされている改革は、全国レベルでの全企業を対象とした拠出金制度の導入です。中小企業における外部訓練の財源をつくるためです。建設業では、うまく機能している拠出金制度があり、すべての企業から賃金総額の2.1%を徴収しています。これにより、すべての訓練生が外部の研修センターに行くことができます。最初の6カ月、訓練センターに行くことになれば、初年度はほとんど会社ではなく訓練センターにいることになりますが、零細企業にとっては、訓練のための資金がすでに確保されている形となり、コストになりません。

中小企業にはしっかりとした訓練をする能力がないという意見がありますが、そうではなく、反対に、訓練を可能にする環境をつくるべきです。中小企業にもよい職業訓練学校があれば、中小企業でのイノベーションを期待することができます。

誰が企業内のイノベーションの鍵となるのか。大企業は明確で、研究開発部門のエンジニアになりますが、中小企業では必ずしもそうではありません。また、イノベーションを決定づけられる人がいないかもしれません。お客様が求める新しい要求にどうやって応えていくのか。継続的に訓練を行うことが、中小企業のイノベーションを可能にします。

山内 建設業界における拠出金制度の話がありましたが、建設業界は小さい企業が多いと思います。大企業も中小企業も資金を出し合って、みんなでシェアして使う。政府から言われなくても、自然と企業間の交渉で合意が形成されることが、ドイツのシステムの強みだと私はずっと思っています。

先ほどの藤村先生のコメントでは、製造業では技能検定がそれなりに使われており、技能の見える化に活用されているというお話でした。そこから一歩踏み込んで、ポストや賃金との連動、集団交渉や賃金の話になると、やはり日本では弱いと思います。国は検定をつくることはできても、企業の人事制度にまで介入することはできません。ドイツから学ぶという観点では、労使を巻き込んでいくことが重要です。この点について、藤村先生コメントありますでしょうか。

どこに力を入れるかという労働組合の「覚悟」がはっきりしてこなかった

藤村 企業横断的な賃金水準の決定は、昔から議論されている日本の労働組合の課題です。例えば電機連合は、30歳大卒エンジニアや、現場労働者の高卒30歳などの月給水準の目安を産業別組合として示しています。ではそれが実現されているかというと、そこはどうかなという印象を持っています。

私は労使関係を研究してきましたが、労働組合の「覚悟」というか、「労働組合は、どこに力を入れて活動しなければいけないのか」ということが、はっきりしてこなかったと思います。もちろん賃上げには取り組んできましたし、労働条件の維持・向上にも取り組んできました。しかし、企業横断的に、ある一定水準以上の賃金を獲得するということに対しては非常に弱かった。その企業の売り上げの状況や利益の状況をみながらの賃上げの要求では、あまり法外な要求ができず、結局は勝ち取れないというのが、ここ25年ぐらいの状況です。

能力開発・人材育成にもっと関わるべきとの意識を持つ組合リーダーは少ない

もう1つのテーマは、能力育成にどの程度関わるかです。労働組合はこれも弱く、まず、そういう意識がありません。「労働組合は組合員の能力育成にもっと関わらなければいけない」という意識を持っている組合のリーダーは、非常に少ないです。

例えばキヤノンの労働組合は、積極的かつ意識的に能力育成に取り組んでいます。どういうことかというと、仕事に直接関わるような能力育成、研修は会社の役割だとはっきりさせて、労働組合は、一職業人としてよりよい仕事をするために知っておいたほうがいいこと、例えばプレゼンテーションの仕方や最新技術についての知識を深めていくことを伸ばす取り組みをしている。そういうことは、会社はなかなかやらないので、労働組合がそこをやるのだと。これはあくまで一企業の事例です。これが社会的に広がらないところが、日本の限界かなと思います。

日本でスキルとキャリアを保有するのは会社、それがキャリア自立の弱さに

山内 佐藤先生、コメントありますか。

佐藤 企業別組合が企業の経営状況をみながら、良くも悪くも協力しながら関与してきたやり方は、少なくともこれまでは安定的にうまくいっていたと思います。

スキル形成は企業に入ってからの訓練に依存します。学校や企業に入る前の訓練が手薄で、自分の会社で身につけたスキルが他社ではなかなか通用しないという認識がある場合は、企業が主導して訓練を行うことになりがちです。

欧米の研究者には、リサーチ・クエスチョンとして、キャリアやスキルを所有しているのはいったい誰なのかという、やや自明ではありますが重要な問いがあります。欧米の場合、特にイギリスでは、スキルを所有しているのは労働者であり労働組合です。それがまさに、スキル形成への労働組合の強い関与と姿勢を生み出しています。

その背景にあるのは、企業内訓練ではなく企業横断という、つまり特定企業に閉じていない形のつながり、職業をベースとしたつながり、あるいは熟練労働者をベースとしたつながりで、そこが日本とは極めて違います。

日本の場合は、スキルとキャリアを保有しているのは会社です。それはキャリア自律の弱さの問題にもつながります。結局は、労働組合の成り立ちが大きな課題としてあります。

論点2:労働組合の能力開発に対する取り組みを活性化した方が良いか。ドイツのような産業別の連携が必要か。可能か

山内 2つめのテーマは、能力開発に対する労働組合の取り組みを活性化したほうがいいのか、についてです。ドイツのような産業別の連携が重要なのか、可能なのかという問いです。これについて中村先生、コメントをお願いします。

2024、25春闘では学び直しやリスキリングを交渉する組合も出てきた

中村 先ほどの藤村先生のコメントのように、労働組合が教育訓練に積極的に関与してきたのか、その覚悟があるのかというのは、このフォーラムの視聴者のなかにも考えている方がいると思います。政府が5年で1兆円のリスキリング投資を掲げた2022年、労働組合の方に「どうですか」と尋ねましたが、まだアンテナを張っておらず方針がまとまっていないという状況でした。

今回、このフォーラムに登壇するにあたってあらためて「どうですか」と話をうかがうと、ずいぶんと様子が変化していました。学び直しやリスキリングを交渉項目や協議項目に含めたり、2024年、2025年の春闘でも資格取得などのための金銭的・時間的な手当の要求が増えています。

労働組合の役員から、キャリアコンサルタントの資格を取って組合活動に生かしたい、とうかがうことも出てきたので、状況は徐々には変化しているのだと思います。ただし、これは一部の意識が高い労働組合が先行しているのが実態で、ドイツなどの海外と比べるとまだまだ遅れていると思います。

労働組合はやることを絞り込んでいくべき

では、日本が教育訓練にどのようにキャッチアップしていくべきなのかというと、論点は2つあります。

まず、先ほどの藤村先生の「どこまで覚悟を持つのか」という問題提起は、とても大事だと思います。私は経営学で博士号を取得し、経営側の立場から人事や労働について研究していた時期が長いのですが、企業経営と労働組合を比べると、企業経営は変化に先んじて風呂敷を広げて、変革をドライブしていくことに強みがあり、それが企業の競争優位を高めていくために不可欠です。人事施策も整合的である必要があります。

しかし労働組合はリソースに制約があるため、企業経営と同じことを同じ水準ですることはできません。できないし、する必要もないでしょう。そういう意味では、労働組合は徹底的にやることを絞り込んでいいと思いますし、教育訓練をどう扱うのかは意思決定の分かれ道になり得ると考えています。

教育訓練が労働者のキャリアを支え、賃上げにつながり、会社の事業を発展させるという意味では、教育訓練こそ、労働組合がフルコミットすべきだと判断する組合があってもいい。組合によっては、賃上げに集中したり、ハラスメントに注力してもいいかもしれない。そうしたことを労働組合がそれぞれ議論し、いろいろなあり方が出てくるタイミングだと思います。

企業から産業というセグメントに行くまでのステップをまず問うべき

もう1つの論点は、日本で産業別労働組合を強くするためにはどうしたらよいのかということです。これについては大きく2つの話があります。

佐藤先生が「セグメンタリスト」というキーワードを掲げてらっしゃったように、日本の労使関係のセグメントはこれまで企業単位でしたが、労働者のキャリア形成を支えるためには企業横断的なセグメントが重要になっていきます。欧米の優れた仕組みを日本に取り込むためには産業別の労使関係が必要であり、それが脆弱なことが日本の弱点とも言われてきました。しかし、企業別の労使関係が高度に発達した日本では、欧州のような産業別の労使関係に一気に転換することは現実的ではありません。

ところが、サプライチェーンなら企業以上、産業未満のセグメントになります。企業から産業というセグメントに一足飛びに転換しようするのではなく、どのようなステップを経て横断的な労使関係を強化していくのか、というのが正しい問いであり、その中間ステップには企業グループや地域を含むサプライチェーンがあり得ます。

では、日本には産別労組に役割がないのかというと、それは違います。産別労組がしなければいけないのは、環境変化が生じたときに、戦略転換の方向性を明確に打ち出し、単組の活動を後押しすることです。

例えば、リスキリングが課題になっても、「日々ご機嫌に働ければいい。大変なことはしたくない」と思っている労働者の共感を得て、学習行動を促すのは簡単ではありません。単組はそういう組合員も巻き込んでいく必要がある。単組には地に足のついた取り組みが求められるからこそ、戦略部分は産別が担う必要があります。モードチェンジの旗振り機能が、もっと産別のなかで強くなっていくといいと思います。

山内 この点に関連して、本日のフォーラムはドイツから学ぶというテーマですが、スイスのデュアルシステムも非常に有名です。昨年、私はスイスを訪問し、スイスでは労働組合はそこまで強い役割を果たしていないということがわかりました。どちらかというと、雇用者連合のほうがメインです。

当然、能力開発は人事制度の1つでもあるので、労働組合がそこまで強くない国では、そういうことがあっても不思議ではありません。少なくともドイツにおいても労使の協調であり、労働組合だけの協調ではありませんので、当然、経営者団体の取り組みを強化する必要もあろうと個人的には思っています。

中村先生のコメントで非常に面白かったのは、企業別組合と産別組合の間にもう1つステップがあってもいいのでは、というものです。最近は、価格転嫁やSDGsに対する大企業の役割が注目されています。能力開発もその1つとして、サプライチェーン全体で取り組むと、中小企業も参加することになります。

佐藤先生のコメントのように、大企業の生産活動は中小企業の技能によって支えられています。したがって、グループ企業単位であれば、大企業もサポートするモチベーションがあると思います。ただ、その場合の弱点は、産業別、ジョブ別の賃金がなかなか定着しないことではありますが。欧州、あるいはドイツのものをそのまま日本に持ち込むことはできませんので、いろいろなオプションを考えるうえで、(企業と産別の間にもう1つのステップを入れるという)中村先生のコメントは非常に参考になると思います。

組合の役割を強化するだけでなく、雇用者側も一元化して参画することが必要

ボッシュ ドイツとスイスを比較すると、ドイツのほうが組合の役割は強いです。その理由は、交渉相手がいるからです。組合の役割だけを強化するのではなく、同時に雇用主側もしっかりと参画する必要があります。つまり、組合側と雇用主側の双方において何らかの一元化が必要です。そうしなければ、お互いに交渉相手がいないことになります。デンマークも同じような状況で、組合側も雇用者側も一元化されています。

次に、これはとても重要なポイントなのですが、ドイツのある労働組合に対して「一番重要な問題は何か」と質問すると、「メンバーに対するサービスだ」と答えます。そのサービスとは職業訓練です。しかし、組合に対して、職業訓練を近代化するプレッシャーはかかっていません。職業訓練は専門的なトピックですので、賃上げや雇用の安定といった組合員の日々のニーズからは距離があります。十分な人数のスタッフがいる組合では、職業訓練に対して積極的な政策をとり、未来のニーズにも対応できるかもしれませんが。

職業訓練の専門部門が立ち上がって継続的な体制づくりも

ドイツでは労働組合の組織統合もあって、職業訓練や徒弟制度のための専門部門が立ち上がってきており、それに特化したスタッフも置かれるようになりました。金属関係の業界では組合横断的に取り組んでいます。1年間、その地域で専門家が集まり、特定の職業について会議やセミナーを開催するといった継続的な体制が必要だからです。

フォルクスワーゲンやBMWは、バリューチェーンのさまざまなところで職業訓練をしており、小規模なサプライヤーとも話し合っています。こういった形で相互にやり取りをすることで中小企業も助かります。

ドイツの労働組合では、労働者を平等に扱うことを大事にしています。労使協議会が、追加の職業訓練が行われるように経営側にプレッシャーをかけるにしても、単に1人か2人が訓練に参加するだけではダメです。グループのあらゆる人たち、影響を受けている部門の人たちが全員出席できなければ意味がないと彼らは主張します。そうしなければ、研修に参加できなかった人たちが不利になり、構造変化が生じれば職を失うおそれがあるからです。

山内 佐藤先生の研究報告でも紹介されていたように、金属労協の「2024産業政策要求」では、ユーザー企業におけるITリテラシー向上が掲げられています。ベンダーにはもちろんITのスキルがありますが、ユーザーのITスキルが弱いと生産性が上がらないことは、ベンダー企業がよく経験していることです。

ボッシュ先生が講演で紹介されたように、ドイツでは1990年代に、IT分野における4つの新たな職種がつくられました。デュアルシステムで取得できる初期の職業資格は、IT System Electrician、IT System integration Specialist、IT System Support Officer、IT System Officerの4つです。ヨーロッパの資格枠組みはレベル8まであり、学位でいうとレベル8が博士、レベル7が修士、レベル6が学士です。IT分野はレベル7までの上位資格がつくられました。

ボッシュ先生の講演によると、資格枠組みについては、学界と職業訓練の当事者の間で相当の議論があったということですが、職業訓練のステークホルダーのほうが勝ったということだと理解しています。私が感動したのは組合同士の協調についてです。このIT関連職種の研修では、ユーザー企業とベンダー企業の両方のニーズを反映していて、両者が同じプログラムに参加しています。政府の職員も同じプログラムに参加します。政府が旗を振るだけではここまで多くの労働者を動員できないので、やはり中間に位置する労働組合の役割は非常に大きい、非常にドイツらしいと思いました。

日本では組合はルール決定後のフォローやモニタリングで役割を果たしている

佐藤 日本は使用者側が主導で教育訓練を行いますが、組合側は何もしていないのかというと、そうではありません。ルールを決めた後のフォローやモニタリングに一生懸命に取り組んでいます。例えばワーク・ライフ・バランス、転勤、あるいは選抜型研修のOFF-JTについて、ニーズや苦情への対応、あるいはルールから漏れたケースを拾い上げて使用者側に伝えるのは、組合の重要な役割だと思います。産別という観点では、自動車総連や金属労協が旗振り役になっていると思います。

8割できるようになった人に次のステップを経験させることが育成では大事

藤村 企業別組合の良さは、現場に近い第一線で何が起きているのかわかることですが、そこをちゃんとできていない組合が多いと思います。政府は人的資本投資を推進していますが、では人はどのように育つのかというと、その具体的な話が弱い。

佐藤先生の研究報告でも言及がありましたが、8割ぐらいできるようになった人が「じゃあ君、次は主担当でやって」と言われる、そういう経験が能力育成にはとても大事です。まだ8割しかできないので、時間がかかるし失敗するかもしれません。しかしそういうことを許容しないと、現場で人は育ちません。

いまの日本の会社は製造現場では代替要員を持っていますが、事務・技術系はギリギリの人員で仕事を回しているので、納期が厳しい、コスト管理も厳しいとなると、いまの仕事はできる人にやってもらうしかありません。できない人はいつまでたってもできるようにならない状況です。ここはやはり企業別組合として、会社側としっかりと話し合って、人が育つ職場にしていく。企業内で人を育てることをこれからも続けるのであれば、そこが非常に大事な点です。

競合相手が能力開発を共同で行う矛盾をどう克服しているのか

山内 ボッシュ先生に質問があります。同じ産業であれば必要とされる技能は似ているので、能力開発を共同で行うメリットは大きいです。しかし産業が同じということは、各企業が競合相手でもあるということです。この矛盾というか困難を、ドイツのシステムではどのように克服していますか。

例えば技術が進んでいるA社は出し惜しみするかもしれません。デュアルシステムはどちらかというと若手に対する制度ですので、そこまで高度ではないかもしれませんが、技術が最も進んでいる会社が出し惜しみすることはあり得ます。こうした矛盾を、ドイツの職業教育のカリキュラムをつくる委員会はどのように克服していますか。

ボッシュ ドイツでは伝統的に知識を共有しています。例えば、金属分野の委員会では、数多くの企業が参加し、さまざまな企業が専門家を選任しています。シーメンス、フォルクスワーゲン、BMWの職業訓練担当者も参加しています。同時に中小企業の代表者も参加しており、共有する準備が整っています。

国によってカルチャーが違いますが、アメリカを含めたほかの国と比べても、ドイツは知識を共有しています。職務評価や賃金についても、企業がネットワークを組んで、業界の職業訓練担当者が定期的に会って、お互いをよく知っているという関係です。

地域の会合も非常に重要です。「職業訓練の日」という大きなカンファレンスには、ドイツ全国からITや保険の分野から1,200人ほどが参加します。このようなイベントで知識を共有する伝統があります。

なお、新規開発や研究開発では共有されない秘密もあります。技術を模倣されることもあり得るので、これは微妙な問題です。

論点3:デュアルシステムのように制度化された職業教育や資格枠組みがない日本において、何が訓練のベンチマーク(内容、難易度、ポストや報酬との関連)になるか。訓練の質をどう担保すべきか

山内 次のテーマは「デュアルシステムのような制度化された職業教育や資格枠組みがない日本で、何が訓練のベンチマークになるか」です。訓練のベンチマークとは、訓練の内容や難易度に応じて、賃金やポストといかに連動するかという問題です。

例えば、国が実施する検定は国の機関がモニターしていますが、教育訓練給付金は民間への委託が比較的に多いです。ドイツのデュアルシステムでは、全国にある商工会議所がモニタリングの役割を果たしています。教育訓練給付金についてコメントありますでしょうか。

就職率に応じたインセンティブを訓練機関に付与することも一案

佐藤 教育訓練給付金制度は基本的には、要件を満たしている事業者に委託されています。その要件とは、施設、インストラクターのレベル、教材、履修のプログラム、受講実績などで、こうしたものが判定基準になり、運用されています。

質の担保については、外部レビューを通じた適正化が考えられます。つまり、受講者が教育訓練の成果を身につけたかどうかということです。受講実績および受講者の評価、外部レビューによる評価、こうしたものを総合的に判定して実績を「見える化」していくことで、次の受講者にシグナルとして送ります。そのなかで質の悪いプロバイダーがいれば淘汰されることになると思います。

就職率によって事業者にインセンティブを与えて、運営費や委託費の配分に反映することも考えられます。プロバイダーに対して質を高めるインセンティブを与える仕組みです。インセンティブの程度が過ぎると問題が生じるかもしれませんが、すでにこうした仕組みを持つコースもあるので、それを拡充するのも1つの考えだと思います。

山内 ドイツのシステムが強いなと思うのは、各地にある商工会議所がモニターしていることです。これは企業と直結していますので、企業のなかでどのように使われているかわかります。これは日本にはない仕組みです。

全国レベルではなく地方レベルで推進を強化する仕組みが必要

中村 お話をうかがって、「なるほど」と思いました。教育訓練給付金も含めて、日本では中央、つまり政府が主導して、全国津々浦々の企業や労働者に施策が展開されることが主なので、教育訓練給付金のレビューも中央が中心です。

商工会議所というキーワードがありましたが、やはり地方単位での機能を強化する必要があると思います。例えば最低賃金は、都道府県別に審議会があり、そこに労使がきっちりコミットして、毎年、現実的かつ健全な水準にするために尽力しています。そうした意味では、地方レベルでの推進を強化する何らかの仕組みも必要だと思いました。

40代以降の教育訓練や自己啓発の実施は低調

藤村 教育訓練給付金はどんどん拡充されていますが、その質をどのように担保するかというと、私はやはり、受講した人がどれくらい活躍できているかをみるしかないと思います。

総務省『就業構造基本調査』によると、仕事に関連する教育訓練や自己啓発をしている人は、40代後半から50代では半分に満たないです。つまり、日本のビジネスパーソンの多くは、40代半ば以降はしっかりとした訓練を受けていません。会社は教育訓練を行わないし、本人もそういう意識がありません。そうしたなかで、「教育訓練給付金という制度があり、この制度を使うと受講料の何%が支給されます」と示す。そして、制度を使って自分自身の能力開発をしている人たちが60代以降に活躍しているという実績を示していかないと、質の担保は難しいと思います。

論点4:ジョブ型雇用を浸透させたいなら、学校教育も変わる必要があるか。どう変わるべきか

山内 次のテーマは学校教育の話で、「ジョブ型雇用を浸透させたいなら、学校教育も変わるべきか、どう変わるべきか」という問いです。佐藤先生からコメントをお願いします。

学校教育は職業訓練の比重を高める必要がある

佐藤 ジョブ型を浸透させたいならば、学校教育も変わる必要があります。仕事の入口をジョブ型にしても、学校教育が一般教育のままの状態ならば、職業教育訓練を受けていない学生は面接で落とされるでしょう。そうならないようにするために、やはり学校教育もそれに合わせて、ある程度は職業教育訓練の比重を高めていく必要があります。これが基本線だと思います。

他方で、学校と労働市場の分離や非連続を前提にした場合の補完の方法として、学び直しがあります。これを促す主要因は少子高齢化、労働力人口の減少です。学校はやはり一般教育が主であるということを、いきなり変えることは難しいですし、職業教育訓練の要素を含む教育を何もないところから立ち上げるのは非現実的ですので、すでにあるものをベースに広げていくことになります。

文部科学省では職業実践力育成プログラムがすでにありますが、2024年時点で462課程にとどまっています。学校と企業が連携してプログラムをつくり、そこで企業の人が教える、あるいは学生がそこで実践教育やフィールドワークを行うという形を広げていくことが基本になると思います。

社会人の学び直しについては、公共訓練や求職者支援制度など、すでにあるものを拡充していくのが現実的だと思います。ゼロからつくるのは現実的ではありません。送り出す学校も受け入れる労働市場も、すでにあるものをベースに拡充していくことが基本線です。18歳や22歳で一般教育を修了した後は学び直しをすることなく職業人生を引退する、という流れではなく、そうした人々を受け入れて、学校に限定されない形での学びの場を拡充することが重要になってきます。

ジョブ型人事を推進することの是非はありますが、もし仮に推進するならば、そういう形に方向性を変えていく必要があると思います。

リベラルアーツを学んだ学生に専門分野の面白さ、楽しさを教える大学教育を

中村 企業がジョブ型人事に変えていくのであれば、教育もそれに伴って変わる必要があります。少子化が進むなかで大学は、高校で総合学習などに一生懸命取り組んだ学生を推薦入試で受け入れる人数を増やしています。つまり、入学するタイミングでは科目ごとの習熟能力よりも、広い意味でのリベラルアーツを身につけた学生が入りやすくなっています。

大学の出口サイドはジョブ型で、専門性が高いほうが評価されるように変わりつつある。そのため、大学で総合学習で好奇心や力を育んできた人が、今度は専門を深める面白さや楽しさ、そこへの向き合い方を学べるといいと思います。

一方で、ジョブ型の社会では、ジョブの中身が同じなら給料は上がりません。ジョブの難易度が下がれば給料も下げるというのが、企業がジョブ型人事を導入する理由の1つでもあります。今まで以上に処遇が不安定になり、個人差が生じるのがジョブ型の1つの帰結です。

そのため、職業に必要なスキルを習得することとは別に、本人が健全に働くことができる、つまり、しかるべき対価を得られるとか、自分の給料は安過ぎないかとか、むしろ職業スキル以外の周辺的な働き方に関する基礎力をつけて労働市場に送り出すことも、大学において必要になると思います。

つまり、ジョブをどうするかという観点と、ジョブ型になるからこそ必要になる知識、経験への手当てが大学に期待されます。そのうえで、そういうことを学べる教育機関に高校卒業直後に行くだけでなく、社会人になってからも、何歳になっても、何度でも、そこで新たなステップに向けて準備できるという循環がもっと広がるといい気がします。

日本の労働実態が十分に理解されないまま、ジョブ型の議論が進んでいる

藤村 おそらくこの議論は、ドイツのボッシュ先生には理解しづらいことではないかと思います。日本の労働実態が十分に理解されないまま、あるいはそれを知らない人たちが「ジョブ型にするんだ」と言っているように見えます。

日本の労働実態は、日々の仕事において担当する業務がきっちり決まっています。しかし、周りの人の仕事も手伝います。これが日本の職場です。例えば、たまたま横にいる人が席を外しており、その人に電話がかかってきたとしましょう。周りの人はその電話に対応します。これが日本の職場です。

定義によると、ジョブ型では、その仕事を経験したことがある人を採用します。会社のなかであるポジションにいた人が辞めると、会社のなかには代わりにできる人がいません。だったら外から採るしかないよねとなる。当然のことながら、その業務の経験のある人を採用します。だから、ジョブを基準にして採用するという話です。

アメリカや欧州で新卒の人がいきなり正社員に採用されるかというと、まずそれはありません。業務経験がないからです。では新卒の人はどうするかというと、派遣社員や契約社員としていわゆる有期雇用でその分野の経験を積みます。だいたい5年を超えたぐらいから、履歴書を送ると「面接に来てくれ」と言ってもらえます。5年未満では面接には呼ばれません。その分野のその仕事をする能力が、まだ十分には育っていないと判断されるからです。

ですので、日本の大学教育においてジョブ型に対応できるかというと、無理だと思います。大学はそんなことをしていません。辛うじてそういうことをしているのは専門学校です。専門学校を卒業した人は最初からその分野の仕事に就きます。

日本の良さ、つまり周りの人の仕事も手伝うということについて、これからどのように評価をしていくのか。それを考えないと、この議論はできないと思います。

山内 電話の例は、日本の雇用システムのある意味での良さを代表していると思います。私の友人がある外資系の企業の本社で働いていたときに、隣の人の電話を取ってあげたところ、怒られたそうです。「あなたは私の仕事を理解していないから、私の電話を取らないように」ということでした。これがジョブ型です。ジョブ型のネガティブな面もいろいろありますし、特に若手がなかなか職を得にくいのは難しいところだと思います。

そうすると、「ジョブ型を推進すべき」という議論はいったい誰がつくったのとかいう話にもなります。ボッシュ先生は講演のなかで、ドイツのデュアルスタディ・プログラムを紹介されていました。ドイツでは大学に進学する若者が増えた結果、従来のような中等教育段階の職業学校ではなく、大学とOJTを組み合わせたような制度ができました。これに関してあるドイツの研究者が、アメリカのコープ・プログラムと非常に似ているとコメントしていましたが、両国でそのモチベーションは逆です。

ドイツは、実務重視のデュアルシステムにもう少しアカデミックな要素を取り入れて若手を惹きつけたいと考えました。アメリカは日本の教育と似て一般教育重視なので、若い学生に実務を経験させたいという反対のモチベーションでした。

論点5:各国とも大学進学者が増える中(academic drift)、若者にモノづくりや技能職に興味を持ってもらうためには何が必要か

山内 最後のテーマは、「各国とも大学進学者が増える中、若者にモノづくりや技能職に興味を持ってもらうためには何が必要か」です。この「アカデミックドリフト」は日本よりもドイツのほうが深刻で、最近の課題になっていますので、まずボッシュ先生からお願いします。

大学進学者の増加はドイツでは特に中小企業に痛手

ボッシュ この問題はドイツでもやはり深刻です。徒弟制度へ申し込む人は少なくなっており、特に中小企業が苦しんでいます。大企業は特に問題視していません。例えばシーメンスが500のポジションを準備すれば、1年で3,000人から4,000人の応募が殺到します。つまり会社は選ぶ側です。賃金がいい、キャリアアップの機会になる、雇用が安定している、この3つが重要な点です。

しかしドイツのデュアルシステム全般をみると、すべての業界の給与がよいわけではありません。というのも、中小企業ではもう団体交渉が行われておらず、給与はあまりよくなっていません。団体協約がある大企業の給与はいいです。そうでない企業は、多くの人やその親から「こういう会社に行くと、給料があまりもらえない」と思われています。

中小企業の雇用はあまり安定していません。したがって、問題は給与と雇用の安定です。これは非常に大きな問題で、まずは団体協約でカバーしなければいけません。新しい政権を樹立しようとしている2つの政党は、「もっと団体協約でカバーするべきだ」と主張しています。

賃金だけでなく、仕事に対する世間の評判も影響

賃金は何よりも重要ですが、その仕事に対する世間の評判も重要で、これは変えることがなかなか難しいです。ドイツは経済がサービス化しており、手工業の仕事は価値があるとはあまりみなされていないところがあります。ロボットのメンテナンスの仕事は、スキル要件としては実は、銀行の事務職などよりも高いです。しかし評判は違います。

私が思うに、その仕事に対する尊敬を示す1つの方法は給料です。給料が低いということは、あまり尊敬されていないということです。もう1つの重要なポイントは、手工業は肉体的に過酷で、高齢になっても続けられる仕事ではないということです。例えば、屋根修理の仕事を60代でもできる人は少ないです。私は建設業界について研究してきましたが、レンガ工や屋根修理の人は35歳から40歳ぐらいで体がきつくて辞めてしまいます。

それでは、どのような解決策があり得るのでしょうか。障害年金がとても重要です。例えばスイスには賦課金によるファンドがあり、建設労働者が障害を抱えて仕事を続けられなくなると、早めにリタイアしてお金を受け取ることができます。過酷な労働環境の人にはそうした仕組みを考えていく必要がありますし、また、身体的な負荷を緩和するために新しい技術を導入する必要もあります。これはホワイトカラーにも当てはまります。

山内 実は、ドイツ版デュアルシステムがついに日本で始まりました。商工会議所の方に聞いたところによると、深刻な人手不足と、日本の育成制度では時間がかかり過ぎることが背景にあるようです。普通は専門学校で3年、そしてOJTでさらに2、3年かかりますが、これをドイツ式の座学とOJTで一緒にやってしまおうという、ドイツから持ち込まれたプログラムです。

三菱ふそうとBMWの日本法人が始めました。EVや自動運転などの最新技術にも対応しているプログラムです。人手不足のなかで、こうした制度がついに日本でも始まったという実態があります。

ボッシュ先生にはドイツの状況を紹介してもらいましたが、日本において若者にものづくりや技能職に興味を持ってもらうにはどのような方法があるのでしょうか。例えばフランスやスウェーデンは、教育システムのなかで職業コースを設けており、15歳や16歳から学校で学習する若者が2割から3割います。このように、大学よりももう少し若い段階で、ものづくりに接する機会をつくるのはいいことなのでしょうか。中村先生コメントをお願いします。

周りの大人が楽しそうに働いていれば次の世代もその仕事をしたいと思う

中村 労働環境が苛酷で処遇が悪いと人は辞めてしまいます。いまは情報がすぐに出回るので、待遇が悪い仕事に人は集まりません。働きたくなる環境を整えることが最優先です。

その時、親や周りの大人が楽しそうに充実して働いていれば、次の世代もその仕事をしたいと思います。大人が疲弊している職域は軒並み厳しくなっているので、若手のためにどうするかの前に、いま働いている大人が友人や家族に自分の仕事を勧められる状態かどうか点検して、ダメなところを改善する必要があります。

また、日本は理系の女性が少ないです。子どものときに興味を持っても、進学などのタイミングで理系に進まなくなります。会社のなかでもそうです。最近は企業も性別によらず長く働けるように努力していますが、見えない壁がまだまだたくさんあるので、社会全体で見直すことが期待されます。

そのうえで、学び方も変わってきているので、教育訓練のあり方もアップデートしてほしいです。従来、高卒や高専卒の人が担っていた領域も、少子化と大学進学率の上昇で人材プールが小さくなっています。そうした意味では、学歴とセットになっている人材要件をどう見直すのか。つまり、従来は高卒の人に期待していた仕事を大卒者に任せるにはどうするのかという、ジョブサイドのつくり直しもあわせて必要です。

山内 私も似た意見を持っていました。企業は人手不足だと言いますが、採用ホームページを見ると、大卒の初任給がいくら、高卒がいくらと水準を分けています。これを、例えばこういう職ならいくらとか、職種ごとに初任給を記載してもいいわけです。ジョブ型がどこまで現実的かという問題はありますが、こういう場面では使えると思います。

まだまだ議論は尽きませんが、時間になりましたので、このあたりでパネルディスカッションを終了します。みなさんありがとうございました。

プロフィール

中村 天江(なかむら・あきえ)

連合総合生活開発研究所 主幹研究員

商学博士(一橋大学)。専門は人的資源管理論、「働くの未来」をテーマに調査研究・政策提言を行う。1999年リクルート入社、2009年リクルートワークス研究所に異動。2021年連合総研に転職し、「労働組合の未来」研究会を推進。2024年6月研究会報告書「労働組合の『未来』を創る ─理解・共感・参加を広げる16のアプローチ─」公表。2024年より法政大学、早稲田大学非常勤講師。

山内 麻理(やまうち・まり)

国際教養大学 客員教授

専門は雇用システムの多様化と国際比較、教育訓練制度やコーポレートガバナンスとの制度的補完性。カリフォルニア大学バークレー校 東アジア研究所、フランス国立労働経済社会研究所(LEST-CNRS)、ドイツ日本研究所で客員研究員。『雇用システムの多様化と国際的収斂:グローバル化への変容プロセス』(2013)が、労働関係図書優秀賞、日本労務学会学術賞を受賞、『欧州の雇用・教育制度と若者のキャリア形成:国境を越えた人材流動化と国際化への指針』(2019)が大学教育学会選書(JACUEセレクション)入賞。日本労務学会・学術賞審査委員、国際ビジネス研究学会・学会賞委員会委員などを歴任。教育と雇用の未来を考える会主宰。博士(商学)。

藤村 博之(ふじむら・ひろゆき)

労働政策研究・研修機構 理事長

京都大学助手、滋賀大学助教授、教授、1997年に法政大学経営学部教授、2004年同大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授を経て、2023年4月から現職。2007年度から4年間、法政大学キャリアセンター長を務め、学生のキャリア教育に尽力する。その際の基本方針は、日々の学びの中にこそキャリア教育はあるというものだった。講義やゼミ、課外活動がどのように将来の働く力に結びついているのかを明らかにした。専門は労使関係論、人材育成論。著書に『考える力を高めるキャリアデザイン入門』(編著、2021年)、『新しい人事労務管理[第7版]』(共著、2023年)、などがある。2019年から中央最低賃金審議会会長を務めている。京都大学博士(経済学)。