報告2 キャリア人材バンクにおけるシニア層のマッチングの傾向と特徴

- 講演者

-

- 岡崎 淳一

- 産業雇用安定センター 理事長

- フォーラム名

- 第136回労働政策フォーラム「シニア層の労働移動─就労・活躍機会の拡大に向けて─」(2025年1月8日-15日)

- ビジネス・レーバー・トレンド 2025年4月号より転載(2025年3月25日 掲載)

本日は、当法人が実施している「キャリア人材バンク」におけるシニア層のマッチングの傾向と特徴についてお話しします。

産業雇用安定センターの概要と主な事業

1987年の設立以来、労使とも密接に連携して失業なき労働移動を支援

はじめに当法人の概要を説明します。当法人は1987年3月に、失業なき労働移動を支援する公的機関として設立されました。当時、プラザ合意に伴う円高不況の進行により、造船や鉄鋼といった産業で大量の余剰人員が生まれたのですが、ここで余剰人員を解雇すると、労働者が職を失うだけでなく、景気が回復した時に企業が人員不足に陥ってしまう状況にありました。そこで当時の労働省、日経連、産業団体が協力して、余剰人員を失業させずに一定期間、他の企業に出向させることで雇用を維持できるような支援を行うことになった経緯があります。以来、経済・産業団体や労働組合の連合などと密接な連携を図りながら、業務を行っています。

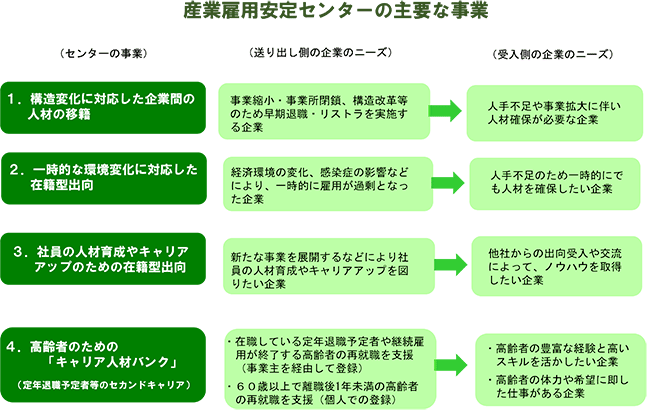

主要な事業はシート1のとおりで、1つめは構造変化や事業の縮小・閉鎖・倒産などで早期退職した方やリストラされた方への再就職支援。2つめとして、一時的な雇用環境の変化に対応して他の産業に一時的に出向という形で雇用をつなぐ支援をしています。3つめは企業間での人事交流や人材育成型の在籍出向についての支援。そして4つめが今日の本題で、高齢者のセカンドキャリアのための再就職の支援として、「キャリア人材バンク」事業を行っています。

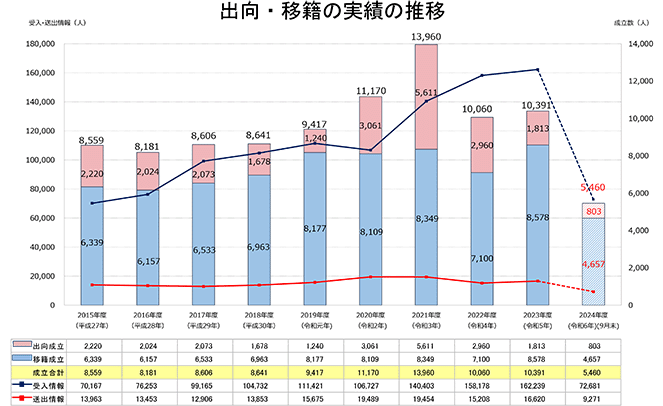

コロナ禍には出向・移籍成立合計数が過去最高に

出向・移籍の実績はシート2のとおりで、グラフの青色が移籍・再就職成立数、ピンク色が出向成立数を示しています。2021年度が突出して高いですが、これはコロナ禍に航空業や旅館、旅行業などで大量の余剰人員が出た際に出向の支援を行ったためであり、全体で1万3,960人と過去最高の成立数になりました。最近でも約1万人の移籍や出向の支援を行っています。

シニア層への再就職支援は経済団体からも大きな期待を寄せられており、例えば日本商工会議所と東京商工会議所が公表した「多様な人材の活躍に関する重点要望」(2023年12月21日)では、「キャリア人材バンク」をはじめとした高年齢者と中小企業とのマッチング事業の周知や、さらなる強化をすべきと指摘をいただいています。

「キャリア人材バンク」事業について

定年退職や再雇用期間終了後も働きたい高齢者を企業に紹介しマッチング

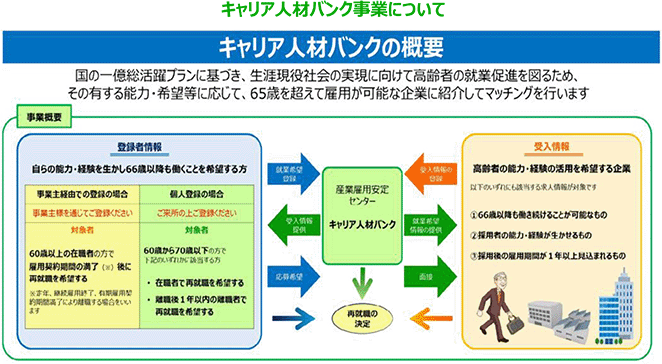

次に「キャリア人材バンク」事業について紹介します(シート3)。この事業は高齢者の就業促進を図るため、その有する能力・希望等に応じて、65歳を超えて雇用が可能な企業等に紹介し、マッチングを行うものです。

一般的には事業主経由で依頼を受け、その企業にいる定年退職者や再雇用期間終了後の離職者のうち、再就職を希望する方を登録しています。ただ定年退職でいったん企業を離れたあと、やっぱりもう少し働きたいと思う方もいますので、60歳~70歳までの方のうち、在職者か離職後1年以内の離職者という条件を満たしていれば、個人での登録も受け付けています。

登録者の情報を整理しつつ、それぞれの希望を聞いたうえで、受け入れ企業側に働きかけを行います。受け入れ企業側からは事前に求人という形で情報提供してもらっている場合もあれば、求人に適切なものがなければ、各求職者の希望をふまえて企業に働きかけて採用を検討してもらう形もあります。あるいは、当法人は東京商工会議所とも連携しているため、東京商工会議所の会員企業に対して「こういった人がいるのだけれども、採用していただけませんか」とお声かけする形をとることもあります。

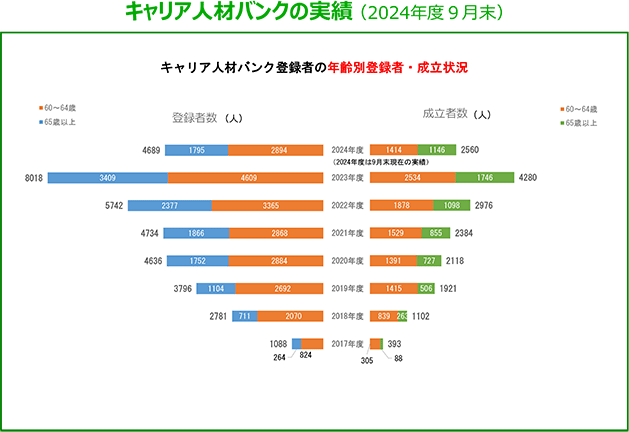

2023年度は登録者の半数超が就職を実現

2017年度から開始した同事業は、年を追って登録者が増え、それに伴い成立者数も伸びてきています。シート4では年度ごとに、左側に登録者数、右側に成立者数を示していますが、登録者数は2023年度全体で8,018人となり、そのうちオレンジ色で示す60代前半が4,609人、水色で示す60代後半が3,409人と、65歳以降の利用者も相当多い状況になっています。一方で、成立者数は2023年度全体では4,280人で、オレンジ色で示す60代前半が2,534人、緑色で示す60代後半が1,746人です。おおむね半数が同事業を通じて就職を実現しており、60代後半であってもそれなりの実績を残していると思います。

2023年度全体の成立者数4,280人について、どのくらいの時期に就職が決まったかみると、在職中に登録していて離職前にすでに再就職が決まっている方は432人(10.1%)いますし、離職後3カ月までに決まっている方は1,389人(32.5%)、離職後6カ月までに決まっている方は1,012人(23.6%)で、そこまで含めるとおおむね3分の2の方が6カ月以内には就職先が決まっています。

「キャリア人材バンク」事業におけるマッチング事例と傾向

大手での経験を生かし中小で経営者のサポートに携わる事例も

どういった企業に再就職できたのか、シニア層のマッチング事例をシート5で紹介します。はじめの4つは大企業から中小企業への成立事例をあげています。1つめは大手鋳鉄管製造業の機械製造技術者で、離職前にはグループの子会社の社長も経験されていた方ですが、再就職先は従業員数約30人の機械器具製造業で、工場の管理職として働きつつ経営者のサポートも担っています。2つめは大手電気機械器具製造業で、人事労務関係の業務に携わり最後は課長職を経験した方ですが、再就職先は従業員数約300人の食料・飲料卸売業(老舗のお菓子屋さん)で、総務部長として人事制度の構築や就業規則の見直し等を行っています。

3つめは大手電気機械器具製造業の機械設計技術者の方で、従業員数約290人の精密加工部品等製造業で開発技術者として再就職し、開発設計や若手への技術指導も行っています。4つめは、大手電子部品製造業で電気・電子・電気通信製造技術や品質管理を担っていた方で、従業員数約120人の産業機械製造業に再就職し、工場における品質管理の責任者を担当しています。それぞれが、それまでの経験を生かして中小企業で活躍しています。

福祉の現場を見てやりがいを感じ、訪問介護ステーションの事務員に

また、最近では福祉業界の人手不足が言われていますが、そういったところへの転職事例もあります。5つめは大手航空会社で経営企画を担い、関連の子会社でも役員をしていた方の事例で、この方は最初、福祉業界に興味を示していなかったのですが、一度現場を見てもらったところ、やりがいがありそうだと感じたそうで、現在は訪問介護ステーションの事務員としてさまざまな事務処理を担当しています。また、6つめも電気通信・情報サービス業の総務部門で管理職をしていた方で、現在は介護施設の施設長になっています。

福祉業界以外ですが、7つめは、百貨店で営業販売事務を担っていた方がファストフード店に再就職した事例です。この方は65歳ということもあって、フルタイムではなく、就業時間が少し短いところを希望していたこともあり、ファストフード店のフロアスタッフに就職しています。

中小企業は大企業よりも広い担当分野での活躍が求められる

大企業で経験したことすべてが中小企業でうまくいくかというと、実は難しい面もあります。よく言われるのは、大企業での経験は、それぞれの分野では相当専門性が高いのですが、中小企業では深い専門性というよりもう少し広い分野での活躍が期待されます。例えば総務部門だと、大企業では総務・経理・人事などいくつも部署が分かれていますが、中小企業はそれら全部を担当しないといけません。その経験がないからできないということではなく、少し広くても担当できるという方でないとマッチしにくいと思います。

大企業の管理職の場合、自分で仕事をするよりは部下の管理を行うのが業務の中心になっている場合が多い一方、中小企業では、プレイングマネージャーとして自らも仕事をするという意識を持って就職しないとなかなか難しいです。また、どうしても経営者との相性もありますので、こういったこともふまえて適切な仕事を探してもらうことが必要だと考えています。

受け入れ職種はビル管理、登録者の希望は事務職が最多

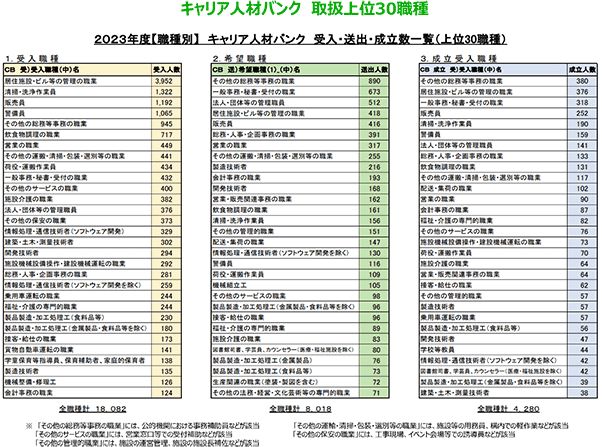

同事業で求人がある職種や、登録者が希望する職種はどういったものが多く、結果として成立する職種にはどのようなものが多いのか、整理しました(シート6)。

左の列が受け入れ職種、いわゆる求人ですが、最も多いのが「居住施設・ビル等の管理の職業」で、いわゆるマンションやビルの管理人にあたり、求人数は約4,000人にのぼっています。次いで多いのは「清掃・洗浄作業員」「販売員」「警備員」などとなっています。

一方、真ん中の列の、登録者が希望する職種をみると、最も多いのが「その他の総務等事務の職業」となっていて、具体的には公的機関における事務補助員などが該当します。国や地方公共団体では会計年度任用職員という、1年単位で事務補助的な仕事や、経験を生かした相談業務等の職員を募集採用しており、そういった公的部門での年度単位の仕事が中心ということになります。次いで高いのは「一般事務・秘書・受付の職業」「法人・団体等の管理職員」で、やはり事務系の仕事を求める方が相当多いです。ほかにも「居住施設・ビル等の管理の職業」が4番手にきています。

荷役・運搬作業員や施設介護職は成立数が低めに

それでは、結果的にどういった仕事の成立数が多いのか。右の列をみると、最も多いのが、先ほど説明した公的機関における会計年度任用職員を中心とした「その他の総務等事務の職業」で、次いで多いのが「居住施設・ビル等の管理の職業」「一般事務・秘書・受付の仕事」となっています。人手不足と言われる「荷役・運搬作業員」や「施設介護の職業」などは、シニア層の受け入れも積極的で求人も多いのですが、求職者の希望もあり、結果として成立数は低くなっています。

先ほど成立事例をいくつかあげましたが、こうした事例の数は必ずしも多くはありません。できるだけ「キャリア人材バンク」事業で仕事を探している方が、希望に応じた仕事に就けるように考えていますし、当法人も求職者が求めている状況などを企業にも理解していただきながら、より適切な再就職の実現を目指していきたいと考えています。

60代シニア層の就業ニーズに関するアンケート調査結果

60代シニア層は仕事探しで「仕事内容や職場の働きやすさ」を重視

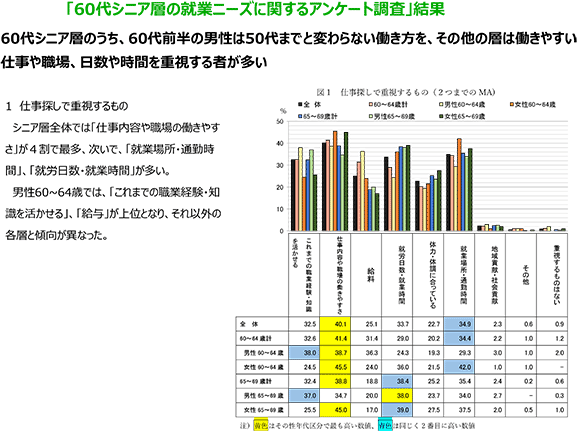

最後に、「キャリア人材バンク」事業での再就職支援の参考にするために、60代シニア層の就業ニーズについて、アンケート調査を行ったので、その結果を紹介します。調査の対象は60代のシニア層で今は仕事に就いていないけれども就職をしたいと考えている方です。

まず、仕事探しで重視するものを2つまで選んでもらった結果をみると、シニア層全体では、「仕事内容や職場の働きやすさ」を重視している方が40.1%、次いで「就業場所・通勤時間」が34.9%となっています(シート7)。

これは性別や年齢層によってやや違う傾向になっていて、男性の60代前半で一番多いのは「仕事内容や職場の働きやすさ」(38.7%)ですが、ほかにも「これまでの職業経験・知識を活かせる」(38.0%)や「給料」(36.3%)も比較的高くなっており、やはり60代前半で転職を考える方は、経験を生かして、かつ処遇もそれなりであるということが重要だと考えていることが読み取れます。これに対して、60代前半でも女性の方や、男女を問わず60代後半になると、「給与」を選ぶ割合はやや低くなって、むしろ「就労日・就業時間」などを重視する方が増えています。

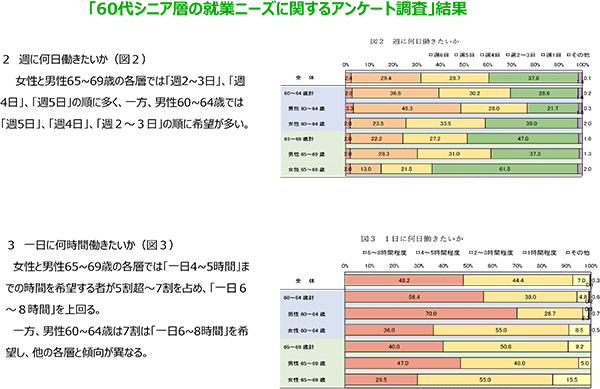

女性と60代後半男性では「週2~3日」の就業希望が最多

週に何日働きたいか、1日に何時間働きたいかも尋ねました(シート8)。週に何日働きたいかを尋ねた結果からみると、これも60代前半の男性とそれ以外で大きな違いがあり、60代前半の男性は「週5日」を選ぶ方が半分近くを占めていますが、女性や60代後半の男女になると「週2~3日」を選ぶ方が増え、特に60代後半の女性では約6割が「週2~3日」を希望しています。

1日に何時間働きたいかを尋ねた結果では、60代前半の男性は「6~8時間程度」、いわゆるフルタイムを選ぶ方が7割と多数を占めていますが、60代前半の女性や60代後半の男女は、「4~5時間程度」を希望する割合が大きくなっています。シニア層の就職を考えるうえで、企業側はフルタイムだけでなく、パートタイムの仕事や、場合によっては2人雇う形で全体を調整することも考えてもらえると、人材の確保・活用ができるのではないかと思います。

介護関係業務などでは仕事の切り出しによって採用の可能性が高まる

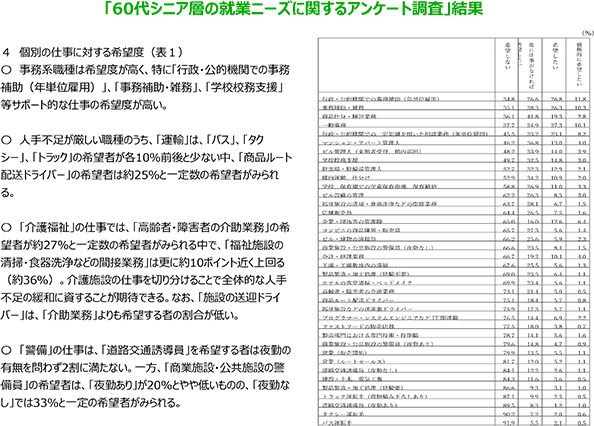

シート9は、シニア層の就職が多い仕事について、個々にその仕事を希望するかしないか、4段階に分けて聞いた結果です。これをみると、「積極的に希望したい」割合が最も高いのは「行政・公的部門での事務補助」で、ほかにも「事務補助・雑務」など事務系のサポート的な仕事は比較的希望する方が多くなっています。

一方で、人手不足と言われる業種をみると、例えばトラックやタクシー、バスの運転手は「他に仕事がなければ希望したい」を含めても希望する割合は1割程度にとどまりますが、同じ運転手でも「商品ルート配送ドライバー」は、「他に仕事がなければ希望したい」も含めると、希望する割合は約25%になっています。

また、介護関係についても、「高齢者・障害者の介助業務」といった直接介助をする仕事は、「他に仕事がなければ希望したい」も含めると、希望する割合は約27%ですが、「福祉施設の清掃・食器洗浄などの間接業務」といった間接部門や、施設管理系の仕事になると、直接介助よりは希望者が多くなっています。そのほか、道路の交通誘導員などは夜勤の有無を問わず、あまり希望者は多くありませんが、「商業施設・公共施設の警備員」は、夜勤なしであれば希望する割合が少し高くなっていました。

こうした結果をふまえると、企業側で、さまざまな仕事の出し方を工夫してもらうことは必要だと思いますし、当法人も求職者に現下の状況をよく理解していただきながら、再就職の支援をしていければと考えています。

プロフィール

岡崎 淳一(おかざき・じゅんいち)

産業雇用安定センター 理事長

1980年労働省入省。職業安定局高齢・障害者雇用対策部長、大臣官房長、職業安定局長、労働基準局長を歴任し、2015年10月厚生労働審議官。2017年7月厚生労働省を退官。その後、同省働き方改革担当参与(翌年7月まで)、東京海上日動火災保険株式会社顧問、日本大学法学部教員および放送大学客員教授。2022年6月から現職。著書に『働き方改革のすべて』(日経BPM, 2019年)、『実務のための労働法制度』(日経BPM, 2020年)など。

※所属・肩書きは開催当時のもの