パネリストからの報告2 NPO法人ICDSでの新版OHBYカードの活用②──OHBYカード 小中学校での活用

- 講演者

-

- 渡邊 江李賀

- NPO法人ICDS 職員/名古屋市立有松中学校 キャリアナビゲーター

- フォーラム名

- 第135回労働政策フォーラム「「新版OHBYカード」とキャリアコンサルティング──現代社会における自己理解・職業理解とキャリア支援」(2024年11月28日)

- ビジネス・レーバー・トレンド 2025年3月号より転載(2025年2月25日 掲載)

名古屋市内の110の中学校でキャリアナビゲーターが常勤で配置

小中学校でのOHBYカードの活用についてお話しします。名古屋市では、教育委員会の事業として、市内の公立中学校110校に対し、国家資格キャリアコンサルタントを有するキャリアナビゲーターが1校に1人、常勤で配置されています。私もそのうちの1人で、名古屋市立有松中学校で働いています。

普段は学校の職員室を中心に過ごしており、生徒向けの出前授業の実施、外部の方を招いた職業講話や体験活動の実施、先生や保護者に向けた研修などを開催しています。こういった小中学生に向けての授業を実施する際、自己理解や職業理解をするためのツールとして、OHBYカードをたくさん活用しています。

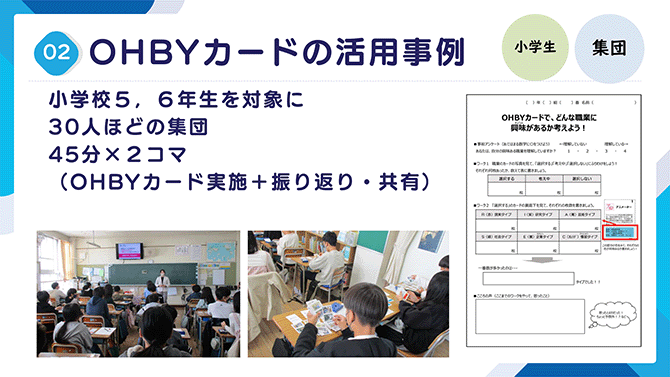

OHBYカード活用事例① 小学校 集団の事例

2コマ分の授業を使いOHBYカードを体験する

まず、小学校における集団での活用事例を紹介します。小学校で使う際には、5、6年生を対象に実施します。高学年になると、OHBYカードの裏面に記載されている職業情報についても、自分たちで読み取りながら進めることができるようになるからです。

30人ほどの集団で、1コマ45分で2コマ分(90分)の授業を使って実施します。1時間目は、OHBYカードの実施、カードの振り分けや解説をします。2コマ目は、振り返りをして自分を見つめ直すことや、自分と他者の価値観の違いなどを共有します(シート1)。

小学生に実施する際に留意していることは、カードを選ぶときに、写真を見て直感的に選ぶように伝えることです。また、写真を見ただけで判断が難しい場合は、裏面の文字情報も参考にするように伝えています。

小学生や中学生だと、なかにはその文字情報の意味が分からない子たちもいます。今、名古屋市の小中学校では1人1台タブレットが配布されているので、分からない言葉は自分で調べてみることや、隣の子や先生に聞いてみながら、理解をして振り分けるように進めています。

小学生からの感想は大きく3つに分けられると思います。1つ目は、自分にあったものを見つけることができたというケース、2つ目は、自分のやりたいことはもともと別であったものの、カードをやってみてこれもやってみたいと新しく発見できたというケース、3つ目は、なかなか自分に合うものを見つけられなかったというケースです(シート2)。

興味がないものでも自己理解につなげていく

カードの中に興味があるものがなかったという子でも、「カードにないもので、どんなものだったら興味があるかな」「何で興味を持っているのかな」「今選ばなかったものは、何で興味を持てなかったのかな」など、そういった話のきっかけにもなるので、自分に興味があるものがカードの中になくても、自己理解を深めていくようなきっかけづくりはできるのではないかと考えています。

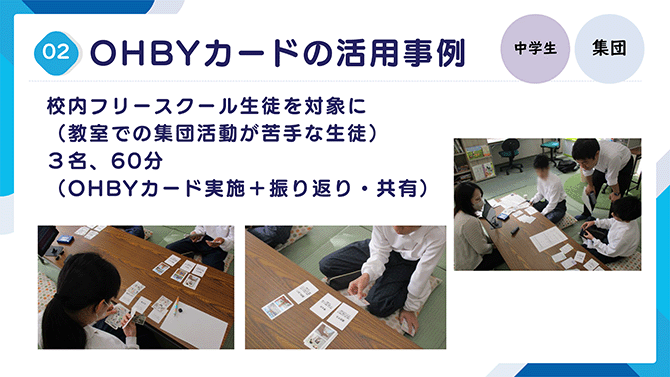

OHBYカード活用事例② 中学校 集団の事例

中学生は職場体験の事前学習などで活用

次に中学生における集団での活用事例についてお話しします。中学校2年生で職業講話や地域に出向いて仕事の体験をする職場体験という活動があるので、その活動の事前学習として実施することがあります。今回は別の切り口で実施したケースについても少し紹介をしたいと思っています。

教室に入れない子たちの支援にも活用

名古屋市では校内の居場所づくり事業として、なかなか教室に入れない、集団での活動が難しいけれど、学校で勉強したい子たちに向けて、少人数や個別で勉強できる教室をつくり、そこで勉強や簡単なコミュニケーションワークを実施する「校内フリースクール」という事業を行っています。当校にもそのフリースクールの生徒がいて、そのうちの1年生、2年生、3年生の計3人と実施した内容を紹介します(シート3)。

通常どおりのOHBYカードの手順で支援を実施しましたが、「校内フリースクール」に来る生徒たちの中には、なかなかそのカードに書いてある絵や文字情報を読み取るのに時間がかかる子や、そのカードを見て感じたことを言葉や文字で表現するのが苦手な生徒もいます。そのため、手順は通常どおりに進めますが、その子たちの考えを引き出せるように丁寧な声かけや、ゆっくり自分の意見を書き出せるように待つことや、あるいは意見を出せない場合は選択肢を示して、どれが最も自分の気持ちに近いのか丁寧に関わりながら実施しています。

OHBYカード活用事例③ 中学校 個人の事例

漠然とした考えの子でもカードを活用して価値観などを引き出す

最後に中学生において個人での活用事例についてお話をしたいと思います。私の場合は、中学生から将来やキャリアについて、相談を受けるケースがよくあります。「将来なりたいものがないです」「自分にはどんな職業が合うのかをちょっと考えたい」などの相談にはOHBYカードを活用することが多くあります。

中学生は自分の考えを持っていますが、何が好きかと聞いても、漠然とし過ぎて答えられないケースがよくあります。OHBYカードは、こういった子たちの職業に対する考えや価値観を引き出すのに、非常に使いやすいと思っています(シート4)。

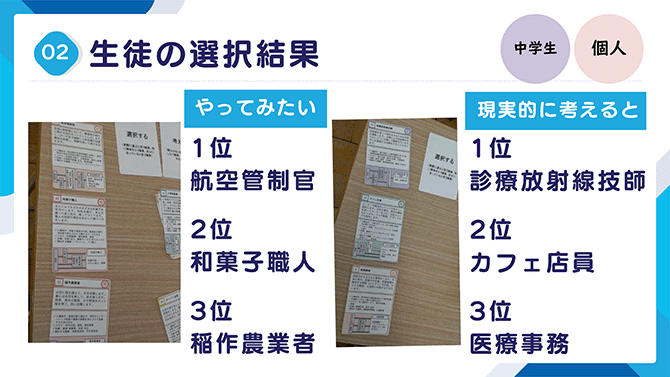

シート5は、将来なりたいものがないという中学3年生の子と一緒に実施したものになります。OHBYカードを見て興味があると選択したものの中で、左側は、やってみたい気持ちだけを優先した職業の中から上位3つを選んだものです。右側は、現実的に仕事をするという観点で考えて、選び直してもらった職業になります。ご覧のとおり、選んだものが全く変わっています。

自分ができるかどうかもふまえて選択させるのがポイント

なぜ、やってみたい職業と仕事という視点を取り入れて、あらためて職業を選び直してもらうかというと、キャリア発達課題として、自分の進路や将来への現実的探索というものがあるからです。

ただなりたいだけではなく、自分ができるか否かもふまえて暫定的な選択をできるかどうかというところも、中学生ではとてもポイントになってきます。本人が本当に興味だけでやってみたい職業と、仕事という観点を入れて選ぶ職業と、この区別をどういうふうに考えているのかを聞き出したくて、こういった使い方をしているケースもあります。

こういった使い方をすると、子どもたちは仕事というものに対してどういうイメージを持ちながら選んでいるのかという考えも引き出せます。

時間をかけて目的の確認や振り返ることが大切

最後に留意点について少しご紹介したいと思います。1つめは、「作業で終わらせない」ということに気をつけて行っています。

小学校、中学校だと、説明と振り分けに時間を使ってしまうので、その作業だけで、「何か職業のカードをいっぱい見られて楽しかった」だけでどうしても終わってしまうこともあります。そうならないように、はじめに、このOHBYカードを実施する目的や動機づけの話をして、しっかり1時間目、2時間目を確保して振り返りをできるようにする工夫もしています。

大人と子どもでは職業イメージが異なることにも注意

2つめとして、大人と子どもで職業イメージが異なるところも理解をしたうえで取り組まなければならないと考えています。

例えば、カフェ店員のカードを選んだ子がいましたが、大人の視点で考えると、接客の仕事のイメージが強いと思いますが、その子に聞いてみたら、料理を作って提供して面白そうだから選んだと言っていました。このように、大人と子どもでそのカードの職業イメージが異なるので、きちんと理解したうえで進めていくことが非常に大事だと思っています。

OHBYカードの利点は、分かりやすいイラストと適度な情報というところです。特に新版のOHBYカードは、進路情報について載っていますので、小中学生は、どういう道をたどればこの職業に就けるか、たくさんの情報に触れていくことができるのが非常に大事だと思っています。

選ぶという活動を通して、何を考えているのか引き出すことが大事

活用するうえで課題として感じていることは、48種という限られた数になっているので、どうしてもその中から選べないという子も出てくる点です。48種の中からどうしても選ばなきゃいけないというよりも、選ぶという活動を通して、本人が職業や仕事に対して何を考えているのか引き出すことが大事だと思いますので、その目的を留意しながら進められるといいと思います。

プロフィール

渡邊 江李賀(わたなべ・えりか)

NPO法人ICDS 職員/名古屋市立有松中学校 キャリアナビゲーター

名古屋市立中学校におけるキャリアサポート事業(名古屋市教育委員会)において、国家資格キャリアコンサルタントを有する外部人材として公立中学校に常勤。大学生の就職支援に関わった経験から、義務教育段階で自分や自分の将来のことを見つめる機会、実社会の「働く」に触れる・体験する機会を増やすことが重要と捉え、現職に至る。日々、キャリア教育の推進を目指し、子どもたちが変化の激しい時代を生き抜く力を身に付けるためのプログラムを企画・実施し、個別面談なども行う。キャリアコンサルタント(国家資格)。

※所属・肩書きは開催当時のもの