パネリストからの報告3 こんな時代だからこそ 新しい働き方──労働者協同組合法の活用で

- 講演者

-

- 北澤 隆雄

- 労働者協同組合上田(労協うえだ) 代表

- フォーラム名

- 第133回労働政策フォーラム「シニアとフリーランスの新たな働き方の選択肢─労働者協同組合で事業を興す!─」(2024年6月14日-19日)

- ※所属・肩書きは開催当時のもの

- ビジネス・レーバー・トレンド 2024年10月号より転載(2024年9月25日 掲載)

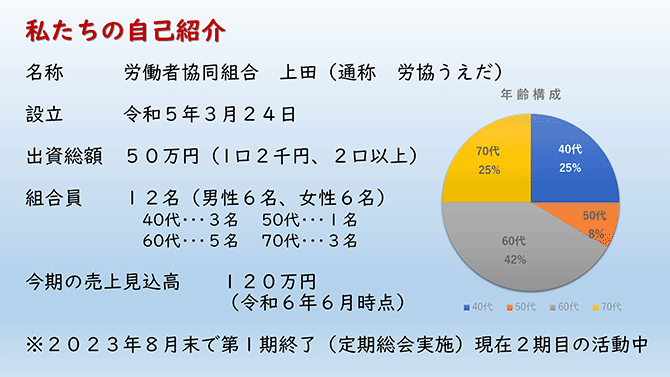

まず、労協うえだの紹介をします。設立は2023年3月24日で、5人でつくりましたが、組合員は現在、12人まで増えています。

組合員の構成は、40代と70代が3人ずつおり、両世代でちょうど半数を占め、60代が5人、50代が1人います。男女比は、女性が6人、男性6人です。出資金の総額は、現在は50万円ですが、当初は10万円でスタートしました。2023年8月末で第1期が終わったところです(シート1)。

活動のスローガンと組織概況

「こんな時代だからこそ 新しい働き方で これまでの人生経験と趣味や資格を活かした仕事づくりを一緒にしませんか」が、私たちの活動のスローガンです。

「少子高齢化社会の中で、地域社会生活にもうひとつの新しい歯車を創りたい! それは、60代~70代の元気なシニア層が地域の守り手として地域の困り事を解決する仕事(担い手)として活躍する! そんな新しい地域社会の仕組みを創ってゆく」ことが、私たちの大きな目標です。

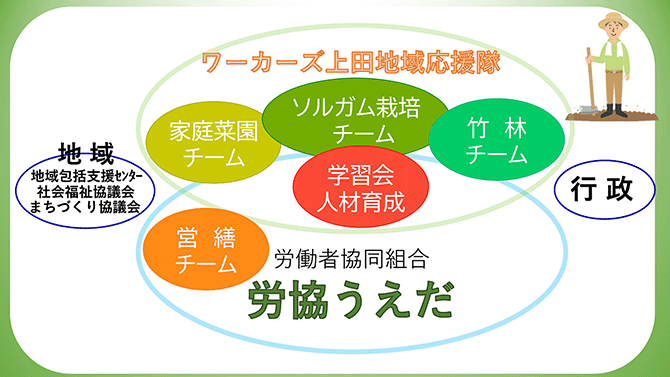

シート2に、組織図を示しています。実は3年前にワーカーズ上田地域応援隊という任意団体を立ち上げ、その後、2023年3月に労協うえだを立ち上げました。この2つの組織を連携させながら、取り組む課題によって、労協としての活動と、ワーカーズ上田地域応援隊としての活動を使い分けています。

現在はシートの図から少し変わっており、シートにはワーカーズ上田地域応援隊の活動の中のチームとして「家庭菜園チーム」「竹林チーム」「ソルガム栽培チーム」が記載されていますが、「ソルガム栽培チーム」を今年、労協うえだの活動に組み替えました。それに伴い、「ソルガム栽培チーム」の活動に対する賃金を保証できるようになりました。

うれしかったのは、婦人の皆さんがソルガム(イネ科の穀物)の栽培に大変高い関心を持ってくれて、「自分も一緒にやりたい」と今年、組合員になってくれたことです。そこで、あらためて「農産加工チーム」という名前のチームをつくり、労協うえだの仕事として取り組んでいます。

この組織図のなかで特に訴えたいのは、「地域」と「行政」の皆さんと連携することが私どもの活動にとって大変重要だということです。特に「地域包括支援センター」の皆さんと連携しながら労協うえだの仕事をしていく、という形づくりをしようと思っています。

現在の仕組みの出発点

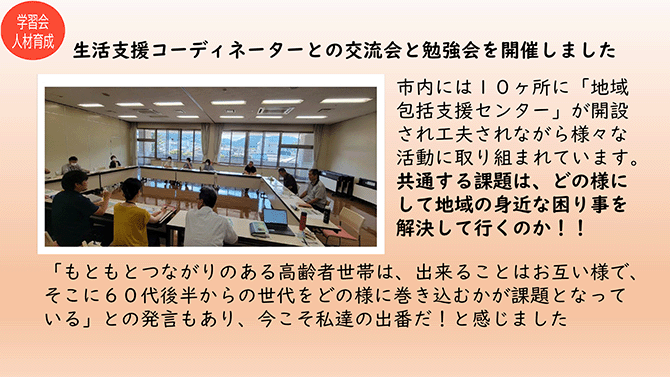

シート3の写真に写っているこの話し合いが、現在の仕組みの出発点となりました。というのは、上田市内には10カ所の地域包括支援センターがあります。地域包括支援センターは上田市の委託事業ですが、社会福祉協議会と病院関係がそのうち各4カ所、福祉法人が2カ所を運営しています。地域包括支援センターには、生活支援コーディネーターという方が働いており、2022年7月に初めて、10カ所のコーディネーターの皆さんと交流会と勉強会を開きました。

どんな困り事があるのか、どんな問題を抱えているのかを話し合ったところ、コーディネーターの皆さんも結構悩んでいることがわかりました。やはり60代後半からの世代をどのように巻き込むかが課題だと皆さんおっしゃいました。その時に、まさしく私たちの出番だと感じました。

労協うえだの考え方

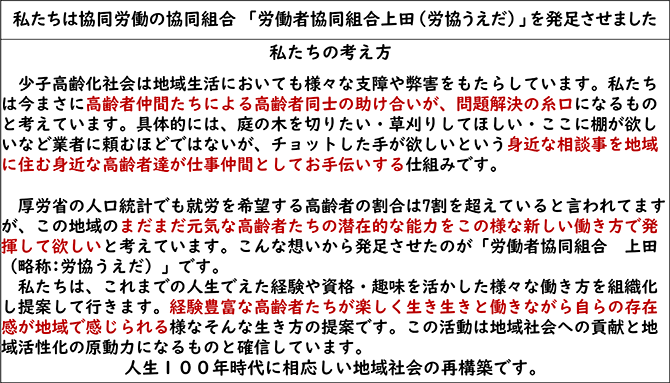

シート4は、労協を立ち上げたときの総会で示した「私たちの考え方」です。一生懸命考えて、文章を作りました。

「私たちの考え方」に書いてあることは、実は私自身の経験です。定年を迎えても、その先は結構長い。今、私は76歳ですが、定年したときには、何か役割が終わったような錯覚を受けました。「引退」という言葉がはまりますが、いざ引退してみても、本当の「引退」はできない。生活の問題もありますし、その先の人生があと30年もある。この30年をどう生きようか、結構皆さん悩まれます。

特に、時間をどう使うかということが、定年になった皆さんは一番考えることだと思います。意外に社会の中では定年後の生き方についてあまり語られていません。今、危機的な状況を迎えている少子高齢化社会の中で、時代にふさわしい社会の仕組みづくりが大きく立ち後れているのではないかと私は感じています。

考え方に書いたのは、人生100年時代、長寿社会の時代にふさわしい生き方、過ごし方の提案です。元気なシニア層が地域の担い手として活躍する、そんな新しい地域社会の仕組み、新しい生活スタイルを地域社会に創っていこうという提案です。これはまさしく、労働者協同組合法を生かした新しい働き方で、持続可能で皆が元気に楽しく生きる地域社会を創っていくことができるのではないかと思っています。

労協うえだが目指す組織体制

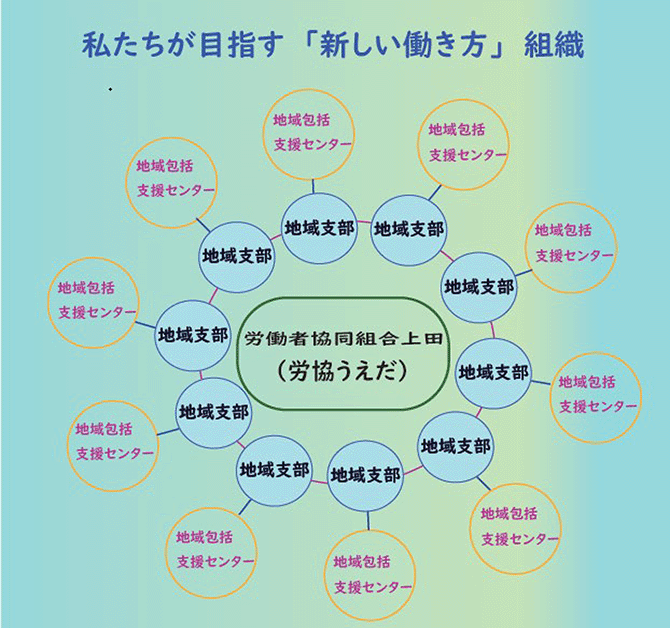

シート5は、今、私たちが目指している組織図です。10カ所ある地域包括支援センターと直接つながる地域支部をつくりたいと思っています。地域の問題は地域支部で解決していくという形の仕組みをつくりたい。1地域5人は必要ですので、10カ所ありますから、組合員を50人にまで増やすことが目標です。

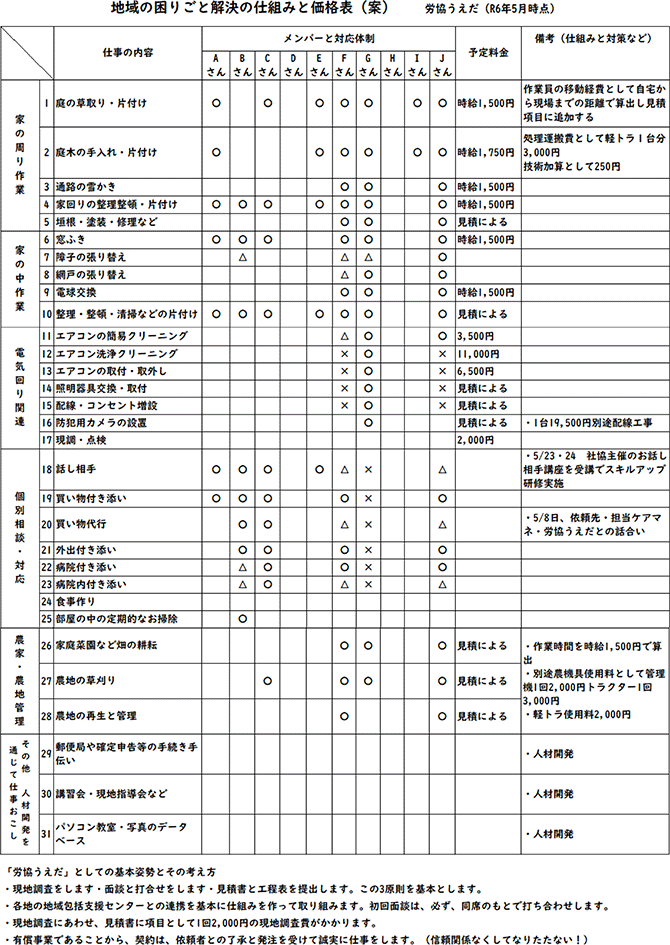

今年3月、1カ所の包括センターと話し合いを持ちました。ケアマネジャーさんが集まった席に私どもも呼ばれ、どんなことが地域の困り事で、その困り事をどう解決できるのか、意見交換を行いました。そのときに作ったのがこの表になります(シート6)。

困り事の内容として、「家の周りの作業」や「家の中の仕事」、「電気回りの作業」など、さまざまなものが出てきました。仕事の内容としては、草取りや庭木を切るといった、つまり、昔、元気な頃の旦那さんがやっていたような仕事です。しかし、旦那さんがお亡くなりになってしまって、やってくれる人がいない。こうしたちょっとした仕事をしてほしいという相談事が結構多いのです。

仕事の内容が出揃った後、労協うえだのメンバー一人ひとりに、各仕事について「できる(○)」「難しい(△)」の印を付けてもらいました。

また、「料金表がないと頼みづらい」という声があったので、時給1,500円をベースに、予定料金表をつくりました。もちろん、軽トラックを使った場合や、取った草の廃棄処分をする場合は、ガソリン代や廃棄料の分を料金に追加させてもらうようにしてあります。

シートの1番下に、労協うえだとしての基本姿勢とその考え方を記載しています。①現地調査をします②面談と打合せをします③見積書と工程表を出します──この3原則を必ず守ることにしています。また、各地の地域包括支援センターとの連携を基本に、仕組みをつくっていきますということを公言しています。

現在、相談件数が30件を超えていますが、相談をくださった方には必ず面談に同席してもらっています。というのは、高齢者のお宅へ行きますから、やっぱり知らない者が突然訪ねていっては不安です。ですから必ず、面倒ですが事前に3者で話し合いをします。

有償事業ですから、依頼者の了承と発注を受け、誠実に仕事をします。当然ですが、これは信頼関係なくして成り立たない仕組みです。仕事をするにあたって、私も組合員にいつも「丁寧な仕事をしろよ」と言っています。

2024年8月までに10カ所の包括支援センターの皆さんと話し合いを持つ予定です。今期中に全部終わらせて、第3期もきちっと仕事をしていこうと考えています。

労協のよいところ

最後に、私どもの実践を通じて感じた労働者協同組合のよいところをお話しします。3つのメリットがあると言っています。1つは地域の担い手づくりができる。2つ目は、新しい働き方で、楽しく働く仕事づくりができる。3つ目は、いつまでも元気に生きる健康寿命づくりができる、です。これらは実体験で出てきた言葉ですから、信じていただきたいと思います。

また、個人企業でなく、協同労働の協同組合であることも大きなメリットだと思います。というのは、次の担い手の人たちに引き継いでいける、バトンタッチしていくことができるからです。労働者協同組合法の第1条にある、新しい働き方の基本原則にしたがって持続可能で活力ある地域社会の実現につながる活動だということを、声を大にして言いたいです。

プロフィール

北澤 隆雄(きたざわ・たかお)

労働者協同組合上田(労協うえだ) 代表

1947年生まれ。長野県立農業大学校卒業後、上田市農業協同組合に就職、農業技術員としての稲作担当。長野県農協労働組合の専従役員・長野県農業団体労働組合連合会の専従オルグとなる。その後、屋外文字放送や病院内インフォメーションシステムに関連する企業に就職。2011年の定年後はデイケア施設で運転業務に従事。2021年にワーカーズ上田地域応援隊を発足、2023年に労協うえだを発足し、現在に至る。