研究報告1 在宅勤務をめぐる動向──現状と課題

- 講演者

-

- 荻野 登

- 労働政策研究・研修機構 リサーチフェロー

- フォーラム名

- 第114回労働政策フォーラム「新型コロナと働き方の変化─就業意識の変化と在宅勤務の動向に注目して─」(2021年3月5日-8日)

本日は、新型コロナ関連のJILPTの取り組みの紹介、在宅勤務に関する政労使の対応状況、企業における在宅勤務の現状と課題の3点を中心にお話しします。

新型コロナ関連のJILPTの取り組み

当機構では、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、雇用・労働面への影響の実態把握を行うために、2020年3月にプロジェクトチームを立ち上げ、多面的な調査・情報収集を実施しています。

主な取り組みとしては、個人、企業のそれぞれで複数回実施した連続パネル調査や、大手企業へのテレワークに関するヒアリング調査を行っています。また、パネル調査の結果をもとに、内外の研究者による二次分析として、ディスカッションペーパーにまとめたり、当機構ホームページで「リサーチアイ」という、研究員が各研究分野のトピックスをまとめた原稿を掲載しています。

他にも、諸外国のテレワークに関する法制度の調査研究や、諸外国の雇用対策の情報収集、新型コロナウイルス感染症が雇用・就業・失業に与える影響についての国内統計・国際比較統計の取りまとめなどを行っています。また、収集した国内の労働情報については、成果をホームページに掲載したり、月刊誌・書籍、講座、今回の労働政策フォーラム等を通じて積極的に発信・情報提供しています。

在宅勤務に関する政労使の対応状況

厚生労働省の検討会では良質なテレワークの導入・定着の必要性を指摘

在宅勤務に関する政労使の対応状況については、まず、厚生労働省が2020年8月に、有識者で構成する「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」を立ち上げ、議論が続けられてきました。12月25日には意見をまとめた報告書が出ていますので、その総論部分を紹介します。

報告書でははじめに、テレワークというのは、ウィズコロナ・ポストコロナにおけるいわゆるニューノーマル、「新しい生活様式」に対応した働き方であり、今後とも、良質なテレワークの導入・定着を図ることが必要である、としています。ただし、テレワークの推進には、企業の経営層やトップの理解が不可欠であり、さらには取引先との関係にも左右されるので、グループ企業などとの垂直関係や業界単位などでの水平関係も含めてテレワークの実施を呼びかけていくことも必要ではないか、としています。一方、導入に当たっては、労使でよく話し合うことも重要視しています。

報告書を踏まえてガイドラインの改定を実施

また、テレワークの推進に当たっては、分かりやすいマニュアルが必要であり、2018年の「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」(通称:テレワークガイドライン)を見直すべきとしています。その際には、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことができるように、労務管理全般についての記載を追加するなどとしています。加えて、中小企業がどのようにテレワークを導入・実施しているかについて事例を展開していくことや、人事評価や人材育成については好事例を収集し、周知していくことも必要ではないか、と指摘しています。これを踏まえて、近く改定されたガイドラインが公表される予定[注]です。

経団連の報告ではテレワーク推進の目的を明示

経営団体の動きについては、経団連が毎年この時期に、春闘(春季労使交渉・協議)の指針として「経営労働政策特別委員会報告」を出していますが、2021年版ではテレワークについて大きなスペースを割いています。

同報告でも、テレワークについては、ウィズコロナ・ポストコロナ時代の新しい働き方の重要な選択肢の一つであるということを明記していますが、この推進自体を目的化してはいけないとして、目的例をいくつか挙げています。

一つ目がデジタル化の推進も含めた、労働生産性の向上。二つ目がワーク・ライフ・バランスの向上で、例えば育児・介護・治療と仕事の両立を目的とすることが想定されています。三つ目は多様な人材の活躍ということで、例えば遠方に居住する社員や障がい者等の雇用の維持・創出につながるとしています。四つ目は組織文化の変革です。例えば、意識の改革や、ペーパーレス化等の技術的な変革が挙げられます。

五つ目は社会課題の解決に向けた貢献。これはオリンピック・パラリンピック等、交通機関の混雑の緩和や、地域活性化にも影響を与えるのではないかということです。そして最後に、パンデミック対策、自然災害対策等のBCP(事業継続計画)への対応も挙げられています。

テレワークや対面式の働き方に適したケースも明示

その一方で、経労委報告は、いきなりテレワークだけの働き方を導入するのではなく、まずは出社とテレワークのベストミックスを検討していくべきではないかとしています。そのうえで、テレワークを行う効率的なケースとして、データ等の調査・分析、資料作成など、1人で集中して取り組むことが必要な業務や、定例的な報告書の作成等のルーティン業務を挙げています。

テレワークではなく、対面によるコミュニケーションが効率的であるというケースとしては、新規案件についてのアイデアを持ち寄るミーティングや顧客のトラブル対応、新人研修等を挙げています。また、育児・介護、病気治療を抱える社員や、テレワークといっても、なかなかセルフマネジメントができない社員に対しては、一定の配慮が必要ではないかと指摘しています。

連合ではテレワークに関して労働組合が行うべき取り組み方針や考え方を提示

労働側の動きとしては、労働組合の全国団体である連合が、「テレワーク導入に向けた労働組合の取り組み方針」を2020年9月に確認しています。こちらも同じように、ウィズコロナ・アフターコロナを展望して、ニューノーマル(新しい生活様式)を実践していくうえで、テレワークが新たな働き方として常態化していく企業は増えていくとみています。そのうえで、基本的な考え方をまとめています。

概要を紹介すると、まず、テレワークは勤務場所の変更に当たるので、その目的、対象、手続きなどについて労使協議を行い、労使協定を締結したうえで就業規則化することとしています。また、その際には、情報セキュリティと費用の負担のルールなどについても規定するよう求めています。なお、実施に当たっては、法律上禁止されている差別に当たる取り扱いをしてはいけない点にも留意するとしています。

二つ目は、長時間労働の未然防止、作業環境の管理や健康管理を適切に行うため、労使で検討する必要があるということです。そして最後に、運用に当たっては定期的な社内モニタリング調査や、国のガイドラインなどを踏まえて適切に労使協議を行い、必要な改善を行うこととしています。

企業における在宅勤務の現状と課題──連続パネル調査より

次に、JILPTの取り組みのなかで紹介した調査結果を踏まえて、企業における在宅勤務の現状と課題をみていきます。はじめに、連続パネル調査の結果からみた動向を確認します。この調査では、個人を対象としたパネル調査を4回、企業を対象としたパネル調査を3回、インターネットで実施しました。

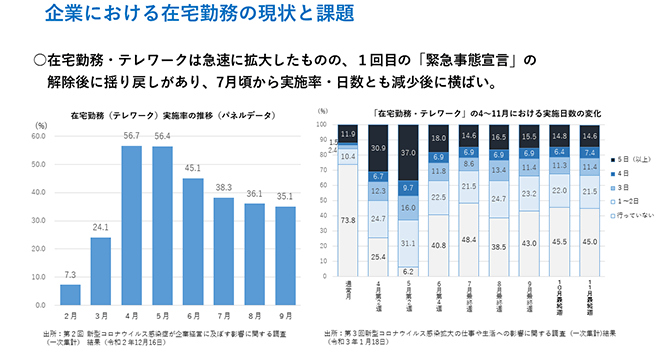

テレワークの実施率は7月以降に3割程度まで減少

シート1の左側のグラフは、2020年2月から9月までの在宅勤務(テレワーク)実施率の推移です。これをみると、緊急事態宣言を受けて、在宅勤務・テレワークが急速に広がりましたが、1回目の緊急事態宣言解除後、若干揺り戻しがあり、7月以降は3割強程度まで減っていっています。

右側のグラフは2020年4月から11月における在宅勤務(テレワーク)の実施日数の変化を示したものです。ここでも、週4~5日というかなりフルテレワークに近い日数で働いていた人が、5月には4割以上いましたが、6月に入ると約2割に減少します。週1日以上のテレワークを実施している割合は、6月には60%ほどになり、その後も横ばいの状態が続いています。

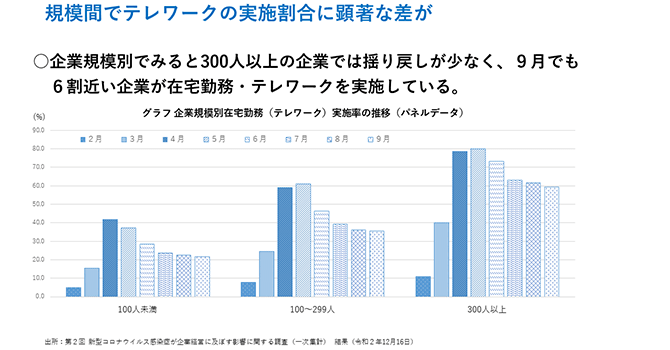

規模の大きい企業ほどテレワーク実施割合の揺り戻しが少ない

テレワークは、企業規模間でかなり実施割合に差があることもよく指摘されています。シート2をみると、企業規模が100人未満の企業では、4月のピーク時は4割以上だった実施率が、9月には2割まで減っています。規模が100人~299人の企業では、5月のピーク時で6割以上だった実施率が、9月には3割程度まで減りました。一方、規模が300人以上の企業では、5月のピーク時で8割を超えた実施率が、9月には6割程度まで減っていますが、減少幅はそこまで大きくありません。規模によって実施割合に顕著な差があるというのが見てとれると思います。

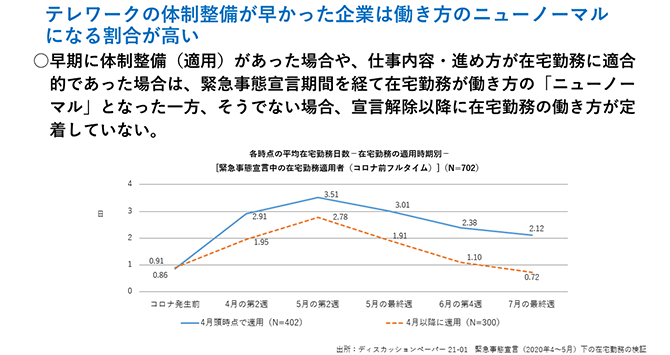

また、テレワークの体制整備が早かった企業は、働き方のニューノーマルになる割合が高いという分析結果もあります。シート3をみると、緊急事態宣言が出た4月初めに体制整備をした企業は、4月以降に体制整備をした企業と比べて、宣言解除後でも在宅勤務がニューノーマルの働き方として定着しやすくなっています。

企業における在宅勤務の現状と課題──ヒアリング調査より

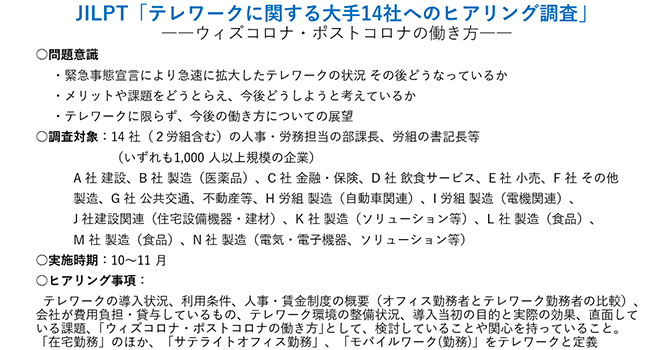

続いて、テレワークに関する大手企業14社へのヒアリング調査の結果を紹介します。シート4に調査の詳細がありますが、緊急事態宣言により拡大したテレワークの状況や、メリットや課題、今後の活用についてどのように考えているかを問題意識としています。

調査対象は14社(うち労働組合を二つ含む)の人事・労務担当の部課長、労組の書記長で、いずれも1,000人以上の大手企業、組合にヒアリングしました。業種も非常に多岐にわたっています。実施時期は2020年10月から11月にかけて、ウェブ上で行い、主にテレワークの導入状況や利用条件、人事・賃金制度、導入目的と実際の効果、直面している課題などを尋ねています。なお、今回はいわゆる在宅勤務だけではなく、サテライトオフィスやモバイルワークの利用もテレワークの定義に含めています。

緊急事態宣言期間中は暫定的にテレワークの対象拡大や回数制限撤廃を実施

まず緊急事態宣言期間中、およびその前後の期間におけるヒアリング企業の状況をまとめて報告します。緊急事態宣言が出される前、大半の企業では、主に育児・介護事情のある社員を対象とした制度として、すでにテレワークが導入されていました。これは、東日本大震災から導入が進んだ自然災害の備えとしての事業継続計画(BCP)の一環としての位置づけもありました。しかし、実際の利用率は数パーセントにとどまっていたといいます。

緊急事態宣言の期間中は、緊急の対応措置、暫定措置として、テレワークが困難な一部の職場・職種・社員を除いて「原則在宅勤務」にする等の指示を出していました。これには、政府が発表した出社率7割減という目標が一つの目安になっているようです。多くの企業では、今までの在宅勤務制度には月、週で利用回数に上限があったり、フレックスタイムのコアタイムを設けたりしていましたが、今回の制度の対象拡大を機に、回数制限やコアタイムの廃止に踏み切るケースが目立ちました。一方、原則をテレワークにして出社を申告制にするといった、位置づけを逆転させ、テレワークをワークスタイルの主軸に転換する企業も数社ありました。

解除後は制度を見直し新たな制限やルールを導入

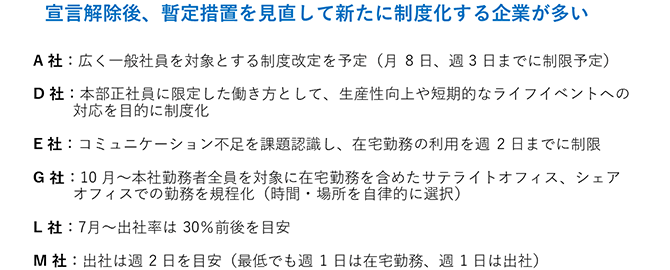

緊急事態宣言の解除後は、暫定措置を見直して新たに制度化する企業が多かったと言えます(シート5)。例えば、ヒアリング企業のうち、A社では、広く一般社員を対象とする制度としての改定を予定していたり、D社では、本社の社員に限定して、生産性の向上や、短期的なライフイベントへの対応を目的とした制度に変更したりしていました。利用制限を設定する企業も出ており、E社では、テレワークによるコミュニケーション不足を課題として、週2日までの制限を設けました。また、G社では、在宅勤務を含めてサテライトオフィス、シェアオフィス等の勤務を規程化するなど、時間や場所を自律的に選択できるシステムにしました。

一方、出社率を設定する企業もあり、例えばL社では、7月以降の出社率を30%前後、M社では、週2日を目安に出社を呼びかける制度に変更しました。

テレワークの導入でコミュニケーション不足や評価制度が検討課題に

テレワークの拡大に当たって直面する課題には、まず、製造・販売関連の職種がテレワークには向かず、テレワークを導入した職種との間に不公平感が生じることが挙げられました。また、職場内のコミュニケーション不足や、テレワーク勤務者に対する評価制度が検討課題だという意見も多く出ました。

そもそも、テレワークの導入が阻害される要因には、直筆の書類が必要な仕事や押印文化が残っているという意見がありました。取引先もデジタル化が遅れているため、自社だけでは解決できないといった課題もあります。また、幹部や管理職が出社するため、部下も出社せざるを得なくなるというケースもあり、デジタルスキル、デジタル化に対する意識改革が遅れていることも背景にあることが推測されました。

一方、テレワークを導入したことによる副産物として、ウェブ会議の導入が加速し、部内の会議だけでなく、会社の全体朝礼や、部門間、支店・営業所での打ち合わせにも使用されるようになったと言います。新入社員の研修やパート、契約社員に対する研修もウェブが活用されています。製造・販売・建設など、テレワークが行えない職場・現場であっても、デジタル技術を活用した非対面・非接触方式による業務改革の取り組みが進んでいるようです。

生産性と社員の自己管理能力の向上に対する効果の有無は評価が分かれる

テレワークの労務面における当初の目的と実際の効果についての意見も聞きました。はじめに、テレワークの導入当初の目的としては、①生産性の向上②社員の自己管理能力の向上③仕事と育児、介護も含めた生活との両立④通勤負担の軽減⑤感染症に対する安全確保──等を挙げる企業が多くありました。そして、そのうち③~⑤の三つは、導入後に実際に効果があったと答えた企業が多かったと言えます。

評価が分かれたのは、まず生産性の向上です。創造的な仕事であれ、定常的な仕事であれ、テレワークによって向上したかどうか評価を付けることはなかなか難しく、効果あり、なしがおおむね半々の結果になりました。また、社員の自己管理能力の向上についても、実際に効果があったとする企業と、まだ見られないとする企業がそれぞれ半々という結果になっています。

ニューノーマルな働き方も促進

調査では、テレワークを前提としたニューノーマルに踏み出す動きも見られました。例えば、通勤手当については複数の企業で定期代を廃止して実費精算に移行したり、テレワークに関する総合的な手当としてリモート手当や環境整備補助費用の負担を決めた企業もありました。また、派生して、転勤や単身赴任のあり方にも見直しが生じており、テレワークと出張で対応することを前提として、単身赴任を解除したり在宅勤務に切り替えた企業もありました。

他にも、オフィスのあり方を見直す意見もいくつか出ています。例えば、都内の拠点を本社に段階的に集約する、営業拠点をサテライトオフィスとして開放する、既存オフィスの床面積を3年ほどかけて半減させるという取り組みが挙げられました。オフィススペースの見直しとともに、ペーパーレス化も実施してコストの削減を進めるといった回答もありました。

コロナを契機に働き方を見直す動き

最後に、今後の働き方、日本的雇用への展望に対する意見をみます。例えば、CEOが新型コロナウイルス感染拡大前の働き方にはもう戻らないと明言した会社や、今回を契機に働き方を全面的に見直すという宣言をした企業がありました。具体的には、メンバーシップ型雇用から成果に応じて報酬を支払うジョブ型雇用への移行や、今回の流れをテコにDX(デジタルトランスフォーメーション)をさらに進める動き、テレワーク推進とチームによる達成力の最適解を探る動きなどが挙げられています。また、複数の企業では、兼業・副業の許可・拡大を職員のキャリア形成の一部として位置づけるという話もありました。

全体的な動向として、出勤とテレワークを組み合わせたハイブリッド型の働き方を展望している点が共通していると思います。一方、政策要望としては、労働時間についての柔軟化が指摘されていました。そして、自己裁量化を高めるための新たな働き方に対応した労働時間法制(裁量労働制、高度プロフェッショナル制度等)の見直しを求める意見も多く出ていました。

[注] 同フォーラム開催後、テレワークガイドラインが改定され、「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」が2021年3月25日に公表されている。内容はP56~59のスペシャルトピックを参照。

プロフィール

荻野 登(おぎの・のぼる)

労働政策研究・研修機構 リサーチフェロー

1982年日本労働協会入職、在米デトロイト日本国総領事館勤務(1994~1997年)、「週刊労働ニュース」編集長などを経て、2003年独立行政法人労働政策研究・研修機構発足とともに調査部主任調査員(月刊「ビジネス・レーバー・トレンド」編集長)、調査・解析部次長、調査部長、主席統括調査員、労働政策研究所副所長を経て、2019年4月より現職。