問題提起 職場のパワーハラスメント

-

- 濱口 桂一郎

- 労働政策研究・研修機構 研究所長

- フォーラム名

- 第107回労働政策フォーラム「職場のパワーハラスメントを考える─予防と解決に向けて─」(2020年1月10日)

私から問題提起ということで、職場のパワーハラスメントの問題の経緯についてご説明をしたいと思います。

個別労働紛争における「いじめ・嫌がらせ」の増加

まず、この問題が注目されてきたのは個別労働紛争における「いじめ・嫌がらせ」の増加傾向でございます。

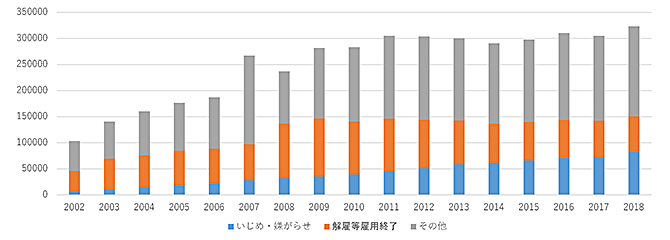

1つ目は、全国の労働局に寄せられた民事上の個別労働紛争相談件数で、近年30万件で推移をしております。その内訳を「いじめ・嫌がらせ」、「解雇等の雇用終了」、「その他」で表しています(図表1)。20年ぐらい前は「いじめ・嫌がらせ」というのはそれほどの比率ではありませんでした。2002年が6.4%、2018年度だと25.6%になっております。

そのうち労働局長への助言・指導を申し出た件数は年間1万件ぐらいで推移しておりますが、やはり「いじめ・嫌がらせ」がだんだん増えており、20年近く前の2002年度には5.7%であったものが、2018年度には24.2%になっております。あっせんの申請件数も、2002年度には6.3%であったものが、2018年度は33.0%と増えてまいりました。個別紛争としてあっせん申請してくるものの約3分の1は「いじめ・嫌がらせ」、いわゆるパワーハラスメント関係になっております。

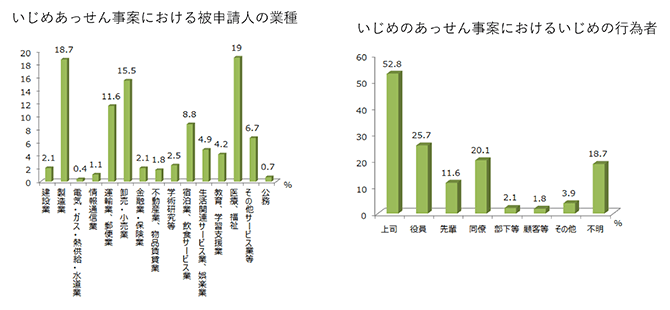

2011年度に我々JILPTで、まさにあっせん事案の中身を分析したことがございます。その中から幾つかデータを見てまいりますと(図表2)、例えば被申請人の業種では、製造業が多いのは広がりがあるので当然ですが、それと同じぐらいの比率で医療・福祉という分野が挙がっております。それから卸売・小売とか運輸・郵便といったところが多い業種であります。このあっせん事案の中で見た場合ですが、いじめたのは誰かというのを見ると、当然のことながら一番多いのは上司で5割強、役員が4分の1、同僚が約2割、そして必ずしも上位にいるわけではないですが、先輩、部下等が挙がります。この中で顧客は1.8%ですが、これは性格上労働局にあっせん申請してくるものになりますので、この後、松井様がお話をされるカスタマーハラスメントみたいなものは、ここには入ってきにくいですので、全体としての割合とは必ずしも言えないかもしれません。

図表2 いじめあっせん事案における被申請人の業種・いじめの行為者

資料出所:JILPT資料シリーズNo.154『職場のいじめ・嫌がらせ、パワーハラスメントの実態─個別労働紛争解決制度における2011年度のあっせん事案を対象に─』(2015年6月)

職場のハラスメント対策の展開

このハラスメント対策は2019年に法律が通り、指針が公布される状況となっています。

2000年代に入りいじめ・嫌がらせの問題意識が高まってきたことを受け、厚生労働省が2011年に円卓会議を設置いたしました。翌年、2012年にワーキンググループの報告書が出ておりますが、ここで今日に至るいわゆるパワーハラスメントの6類型というのが定義をされております。

1つ目が暴行・傷害といった身体的な攻撃、2つ目が脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言といったような精神的な攻撃、3つ目が隔離、いわゆる村八分的な人間関係からの切り離し、4つ目が過大な要求をする、5つ目がその反対で、過小な要求をする、そして6つ目が個の侵害です。

今回の法改正に至る直接のきっかけは、2017年3月の働き方改革実行計画の中に検討会の設置が明記をされ、これを受けて厚生労働省に職場のパワハラ検討会が置かれて、2018年の3月にその報告書が出ております。

職場のパワハラの定義の3要件は、①優越的な関係に基づいて、②業務の適正な範囲を超えて、③身体的・精神的な苦痛を与えまたは就業環境を害するもの、でありました。

この検討会では、厳しいものから緩いものまでパワハラ防止対策として5つの選択肢を出しておりました。この後、厚生労働省労政審の雇用環境・均等分科会で議論をされまして、立法としては、事業主の措置義務という決着をいたしました。そして、均等法に基づくセクハラの措置義務については、指針で規定されているわけですが、それに倣う形で、パワハラ指針を策定することになりました。

今までは「いじめ・嫌がらせ」は労働局のあっせんの対象でしたが、これがセクハラと同じような調停の対象になってまいります。しかし、これは法律上には規定はされず、ただ、パワハラ指針の中で対応することになりました。2019年の3月に法案が国会に提案され、5月に成立をいたしました。

どういうことが規定してあるか。まずパワハラを行ってはならないと広報・啓発をする、事業主に対してはパワハラ防止のための雇用管理上の措置義務、相談体制の整備等を新設。また、パワハラについて相談したこと等を理由とした解雇等の不利益取り扱いも禁止をしております。また措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備いたしました。また、先ほど申しましたが、パワハラに関する労使紛争については、これまであっせんだったものが調停の対象となります。

パワハラ指針では、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動に該当するかどうかについて、先ほどの6つの行為類型ごとに該当すると考えられる例、そして該当しないと考えられる例を例示しております。

また、雇用管理上講ずべき措置として、①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発、②相談・苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、③パワハラに係る事後の迅速かつ適切な対応、④相談者等のプライバシー保護、⑤相談等を理由として不利益取扱いの禁止、の規定が置かれております。

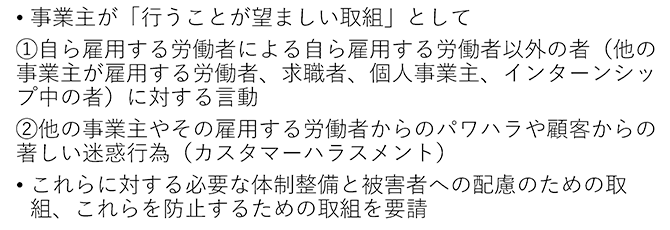

実は、法律上はこの他社・顧客型のハラスメントについての規定はありませんが、指針で対応することになりましたので、この指針の終わりのほうに、事業主が行うことが望ましい取り組みを示し、この中に求職者だとか個人事業主、インターンシップ中の者に対する言動、あるいはいわゆる他社の労働者からのパワハラ、あるいは顧客からの、カスタマーからの迷惑行為、いわゆるカスハラについても取り組むことが望ましいと規定をされております(図表3)。

日本でもいわゆるパワーハラスメントに対する取り組みの機運が盛り上がってきたわけですが、実は世界的にも同じような状況で、2019年の6月にILO(国際労働機構)においても、「仕事の世界における暴力とハラスメントの撤廃に関する条約」、いわゆる190号条約が採択をされております。世界的に、とりわけ先進諸国においては、これまであまり注目をされなかった職場におけるハラスメントという問題に対する関心が非常に高まってきて、何らかの対応をしていく必要があるということが1つのコンセンサスとして出てきているというのが今日置かれている状況であろうと思います。

プロフィール

濱口 桂一郎(はまぐち・けいいちろう)

労働政策研究・研修機構 研究所長

1983年労働省入省。労政行政、労働基準行政、職業安定行政等に携わる。欧州連合日本政府代表部一等書記官、衆議院次席調査員、東京大学客員教授、政策研究大学院大学教授等を経て、2008年8月労働政策研究・研修機構労使関係・労使コミュニケーション部門統括研究員、2017年4月から現職。著書に『新しい労働社会』(岩波新書、2009年)、『日本の雇用と労働法』(日経文庫、2011年)、『若者と労働』(中公新書ラクレ、2013年)、『日本の雇用と中高年』(ちくま新書、2014年)、『日本の労働法政策』(労働政策研究・研修機構、2018年)などがある。