事例報告 SCSKの働き方改革──職場の変化

-

- 深井 英明

- SCSKユニオン中央執行委員長

- フォーラム名

- 第100回労働政策フォーラム「働き方改革の実現に向けて─労使で乗り越える課題─」(2018年11月29日)

SCSK社内の「働き方改革」は、実は労使でやるというより、会社の専権事項として進めているところが多分にある。このフォーラムは、労使で一緒に取り組むことがテーマだが、私からは働き方改革を進めていくなかでの職場の声の変化を中心に紹介したい。

SCSKは住商情報システム株式会社と株式会社CSKが2011年に合併して誕生した。情報サービス産業の企業として、ソフトウエアの開発、ネットワークの構築・管理、データセンターのサービス等々を手がけている。SCSKユニオンは、CSK労働組合を母体とし、SCSKユニオンと改名して出発。CSK時代のユニオンショップの協定は結べず、オープンショップとなっている。組織率は合併当時50%を超えていたが、現在は36%程度。組織拡大・強化が大きな課題だ。

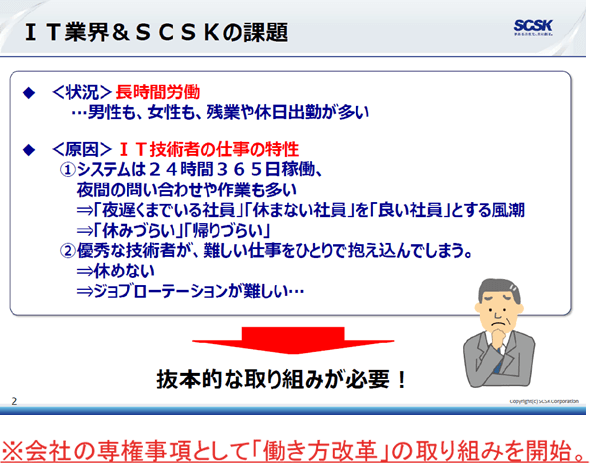

社内の働き方改革開始には、IT業界の特徴がある。銀行のオンラインシステムや物流システムなど、24時間・365日稼働しているところがあり、そのつくり込みや、運用時にはトラブルに駆けつけなければならないこともある。そこで社員の中でも残業してでも働いている人、休まないで働いている人が「すごいね」と言われるような文化があった。経営の立場からも、これは改善しなければいけないと、トップが旗を振って、抜本的な改革の取り組みをやろうとしたのが事の始まりだった。いろいろな取り組みを2012年以降に行った。

例えば年休を20日間取るとして、年度末に取り終えた段階で風邪やインフルエンザなどで取れる休みがなくなってしまった場合のため、バックアップ休暇を導入したり(現在5日間)、部署単位での改革施策へのエントリーや達成インセンティブの導入、また、時間外労働の協定で月80時間を超える場合に社長の承認が必要だという制度とする取り組みなどを進めた。

SCSKの働き方改革

| 時期 | 施策 | 内容 |

|---|---|---|

| 2012年4月~7月 | フレックスタイム制の全社適用裁量労働制の導入 |

|

| 2012年7月~9月 | 残業半減運動 |

|

| 2012年11月~3月 | 有給休暇の取得推進 |

|

| 2012年12月 | 新しい休暇制度の導入 |

|

| 2013年4月 | スマートワーク・チャレンジ20 |

|

| 2013年5月 | スマチャレ20の浸透と推進 |

|

| 2013年10月 | 在宅勤務制度の拡充 |

|

| 2014年4月 | 長時間残業の撲滅施策を追加 所定労働時間の短縮 休暇制度の拡充 |

|

| 2015年4月 | 健康わくわくマイレージ |

|

| 2015年7月 | 働き方の推進・定着に向けての人事制度改定 |

|

| 2015年10月 | 「どこでもWORK」の展開 |

|

| 2016年4月 | 長時間労働の削減目標を追加 |

|

| 2017年7月 | 勤怠管理セミナーを実施 |

|

取り組み開始時には職場から不安の声も

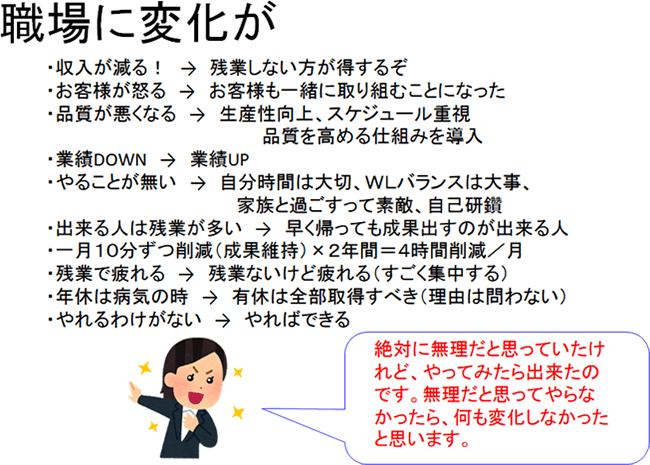

残業削減などの取り組みが始まったとき、労働組合も現場のほうを回り、声を聞いた。基本的には、当然、時間が短くなるので喜ぶ声が多かったが、実は不安の声も多数あった。「結局、残業を削って人件費を削減するための施策なんでしょう」という疑問、「収入が減ってしまうのではないか」、「仕事はあるけれど本当に早く帰ってしまっていいのか」、「お客様が残っているのに自分たちだけ帰ることになれば、関係が悪くなってしまうのではないか」等々の不安。「早く帰っても年休を取ってもやることがない」などの声があった。

SCSKユニオンとしては、「会社の専権事項」であってもこの取り組みに賛同しようと、職場を回りながら「何かあったら組合に相談してくれ、声をかけてくれ」「そうしたらよりよい改善に手を貸すから、できないといって諦めないでくれ」と話しかけた。

いろいろな施策を行うなかで、トップメッセージでお客様に「過重労働はしない」と宣言し、社内では「業績よりも残業削減を重視しろ」と感じるメッセージが出た。また、部門単位で評価されるので自分だけ残業するということが許されないような状況になり、また自分の上司・管理者の評価に残業削減の結果が影響することもあって、「やはり会社は本気なのだ」ということがわかってきた。まずやってしまおう、できるところからやろう、そうやって始めて、徐々に影響が広まっていったのが実態かと思っている。

組合は、先に紹介した通り、職場の声を聞く活動に重点を置いてきた。お客様のところに常駐しているメンバーの聞き取り、そのほか職場委員会、職場訪問、ランチミーティング、個別相談などを通じて状況を確認してきた。

サービス残業をしそうな職場があれば、「やってはいけないよ」と話し、あってはならないことだが、残業を計上するのをやめたみたいな話があれば、「遡及もできるし、本当にやってはいけないこと」を組合からも話した。継続して職場を訪問するなかで、考え方が浸透してきた。組合は、定時後何をやっていいかわからない人も参加できるウォーキングイベント、エンプロイアビリティを上げるための英語セミナー、TOEICテストの実施なども催した。さらに労使協議会、安全衛生委員会を通じて会社に問題を指摘し、役割分担、つまり会社が推進して、組合がフォロー、職場の声を聞くということで、実施できてきたのかなと思っている。

年次有給休暇の取得率アップ、残業時間の減少

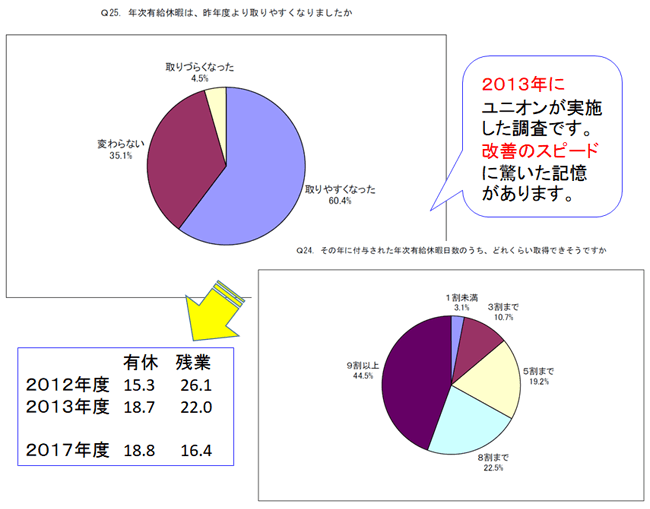

組合が2013年に行った調査で、いろんな施策をやり始めてから「年休が取りやすくなった」という人が増え、取得率も、8割~9割ぐらい年休が取れそうだという人が増えてきたことがわかった。年を追うごとにその流れは進み、2017年度には、有給休暇の取得日数が18.8日、それから残業の月平均が16.4時間という状況になってきた。

職場の声も変わってきた。会社が裁量労働の手当を出す、(裁量労働対象ではない)トレーニー世代の人たちにも20時間分の残業代を先に提供するなどで、「残業しないほうが得」という声が出てきた。顧客との関係で仕事がなくなってしまうのではないかと思っていたが、やってみると、お客様のほうも一緒に取り組んだなどという話もある。「1カ月10分残業削減」の試みでは、そのペースで残業を減らしてアウトプットは変わらないことをコミット、2年間それを続けて、結果として4時間削減できた職場もある。「品質が悪くなってしまう」不安に対しては、生産性の向上、やり直し(手戻りという)がないようにする、無駄な作業や会議を減らすなどで品質維持もできたかなと思う。

業績もおかげさまで良くなっており、残業削減でやることがないなと言っていた組合員も「家族と過ごすのはやっぱりいい」と言ったり、「イケてる人は残業しないで成果を出す人」だと考えが変化してきている。

職場では、逆の話で、残業がなくなったので楽になるかなと思ったら、「実は余計疲れる」という声もある。根を詰めて、集中してやっているからという意味だ。いずれも、最初は、「残業削減なんか仕事があるのにやれるわけがない」と言っていたのが、最近は、「やればできるね」という声が多くなってきていて、いい方向に行っているとは思っている。

ただし、完成したということではない。平均値として残業は下がってきているが、トラブルがあれば残業せざるを得ず、その状況が続くような職場がないとは言えないので、やはりそれを減らすことが必要。あとは、多様な働き方、人材の確保が課題になる。

組合の立場から言うと、残業削減の数値が目的になってしまってはいけない。何のためにやるのかをきちんと押さえ、グレーな働き方にならないように注意を促したい。また、組合も職場の声を聞きながら進めてきたが、ちょっと気を緩めるとまた元に戻ってしまうような実感もあり、やはり「残業しないのが当たり前」「年休を全部とるのが当たり前」という企業文化にしたい。

これらの課題解決のためには、これからも職場と語り続け状況を聞き続けること、組合が相談窓口になること、労使で課題共有と対策を検討することが必要となる。さらに、組合の立場ではなかなか難しいが、お客様への改善、協力の呼びかけをしていくこと。大きな話になってしまうが、企業全体というか、社会全体でこういった取り組みをする働きかけが必要だ。一企業としては大きな話になるが、組合では産別の取り組み、それから連合の取り組みで、経営側と働き方改革を進めていかなければならないと思っている。

プロフィール

深井 英明(ふかい・ひであき)

SCSKユニオン中央執行委員長

1992年旧株式会社CSKに入社。システム開発で採用されるが、バブル崩壊の影響で配属変更される。配属後、運用部門でお客様先常駐のネットワーク監視やヘルプデスクに従事。あるキッカケで支部執行委員になり、2001年に専従役員に。東日本支部を担当。キャリアデザインセミナーや英語セミナーなど雇用され得る力UPを狙う施策も実施。会社合併する前の2010年あたりに、業績悪化に伴う人員施策があり、職場との対話、会社への交渉を行う。2012年SCSKユニオンとしての再出発に際し、中央執行委員長に就任。現職。