基調講演 働き方改革の実現に向けて──労使で乗り越える課題

-

- 樋口 美雄

- 労働政策研究・研修機構理事長

- フォーラム名

- 第100回労働政策フォーラム「働き方改革の実現に向けて─労使で乗り越える課題─」(2018年11月29日)

労使自治と生産性・豊かさの向上

なぜ今、働き方改革が課題となっているのか、私共の研究をもとにお話ししたい。長い歴史のなかで労使が例えば処遇、労働時間など、働き方改革を協議してきたが、ターニングポイントにきていると考える。

戦後の長い歴史のなかで、終戦直後は混乱の中で労働側が激しいストライキを打つなど、労使は対立していた。その状況の中で、生産性三原則が合意され、労使の信頼関係が培われてきた。

生産性向上について、振り返ってみたい。一定の生産量のもとに、生産性を上げれば上げるほど、人の余剰が出てくる。その場合、かつてならその人に辞めてもらうこともあった。しかし、生産性向上運動のなかで、労使の協調によって、余剰が出ても、その人には仕事を変わってもらうことで、解雇が回避されるようになった。こうした循環で雇用を保障することが培われてきた。

多くの国では労働組合が、生産性の上昇は解雇に結びつきやすいと受け止められ、抵抗を示す。しかし、日本では、解雇ではなく、協議・協力をすることで生産性の向上を実現していく。

同時に、生産性が上がり企業の競争力が上がれば、労働者に対する賃金の引き上げが行われてきた。こうした信頼関係が構築されることで、集団的な雇用管理も確立していく。そして、労働者の改善意欲や生活水準の向上にもつながってきた。

こうした生産性三原則による労使の信頼関係をベースに、企業の競争力の向上と社員のモチベーションの向上・技能の向上が相まって、好循環を生み出し、日本経済の高い成長と豊かさを実現してきた。

しかし、時代の変化とともに生産性三原則をめぐる環境も大きく変わった。失われた20年の間、企業競争はデフレ競争とも言われるなかで、成長率も低下し、その様相が変わってきた。必ずしも好循環がうまくいかなくなってきたといえる。

同時に、従来の男性型雇用から女性、高齢者、外国人など多様な人材が働くようになり、技術の高度化も合わさって集団的雇用管理から、雇用管理の個別化が進んできた。

乖離する雇用者報酬と労働生産性

そのなかで、ほかの国と比べて生産性・賃金の上昇についてどのような変化が見られるのか。日本、EU、米国の労働生産性について1995年を100として見ると、アメリカは上昇率が高く、日本はほぼEUと同程度だが、スピードダウンしてきた(図表1)。さらに、生産性の上昇以上に一人当たりの雇用者報酬はEU、アメリカとも上昇が見られるが、日本は費用を抑制する形が見え、これによって、競争力を強化し、雇用を守りながらデフレ経済を乗り越えようとしてきた。

もし生産性三原則が踏襲されているならば、生産性の上昇に伴った雇用者報酬の上昇が期待されるが、必ずしもこうした動きになっていなかった。ただし、リーマン・ショックを経て、人手不足が進行するなか、ようやく最近、若干上昇するようになってきた。

似たようなことが雇用者報酬と経常利益の間でも見られる。経常利益は1995年から長期的に見れば右肩上がりだった。それに比べて雇用者報酬は、必ずしも連動していない(図表2)。このところ、経常利益の上昇に伴って、若干賃金もようやく上昇する変化が見られる。デフレ経済のなかで、人件費を抑制することで、競争力を維持し、これによって雇用の維持・保障を実現しようという傾向を生み、実行されてきたといえる。

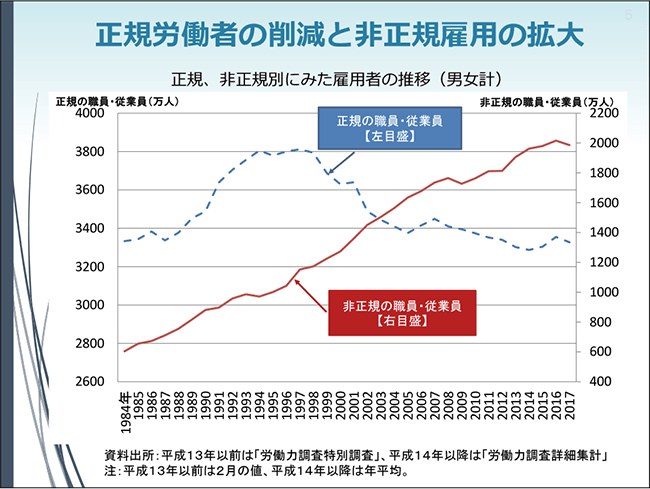

正規労働者の削減と非正規雇用の拡大

しかし、このところ景気の回復と人手不足の状況のなかで、対応を転換していかなければならないことになってきた。個々の労働者で見ると、昨年より賃金が下がっている人はそれほどおらず、実際のデータを見ても個々の社員の賃金は抑制こそされてきたが、賃金自体の低下が起こっているわけではない。それにもかかわらず経済全体で見ると平均賃金が下がっているのは、賃金の低い非正規労働者が4割を占めるに至った絶対的増加が影響している(図表3)。時間当たり賃金にしても同じことが起こっている。

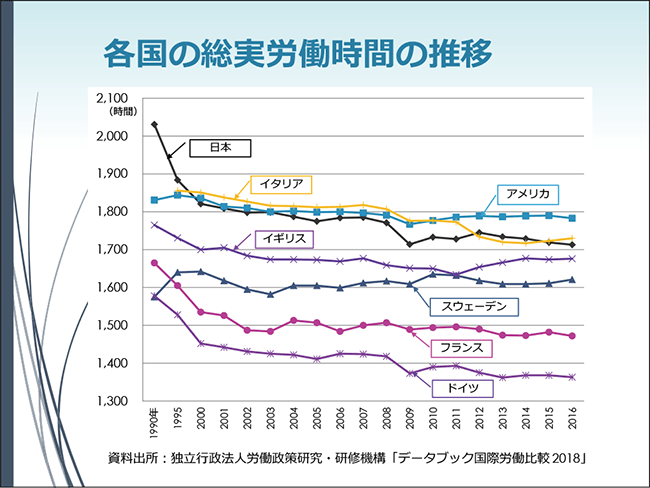

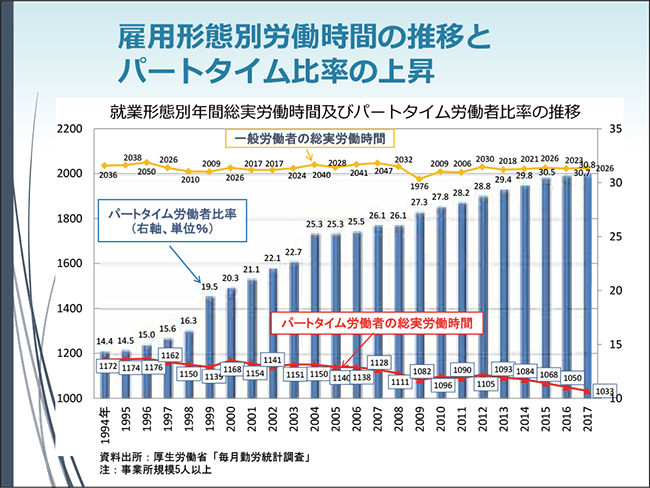

労働時間についても同じことが起こっていた。年間総実労働時間の推移をみると1990年代の初頭には低下した。日本ではものを消費することに関心が薄く、アメリカとの貿易のなかで、余剰なものをアメリカに輸出しており、これが貿易摩擦を引き起こしていると言われた。こうした国際世論に対して、政府が前川レポートという形で週休二日を国際公約し、これによって、労働時間の短縮に踏み出した。この公約のなかで目標としたのが、年間総労働時間を1,800時間以下にすることだった。グラフ(図表4)を見ると現在、1,800時間をはるかに下回っている。公約はある意味実現したにもかかわらず、なぜ長時間労働の問題が議論されるようになったのか。

グラフ(図表5)を見ると、正社員の年間総労働時間は、あまり変化がなく、横ばいで推移している一方、パート労働者の労働時間はむしろ右肩下がりになっている。平均の労働時間が減ったように見えるのは、パートの比率が大きく伸びていることにある。これは加重平均による一つの数字のトリックといえる。

正規労働者のピークは1997年の3,800万人から現在は3,300万人へ500万人も減少してきた。逆にこの間、非正規労働者は、600万人から2,000万人へ増加してきた。その一方、人件費の抑制は費用の削減になるが、長期的に見ると生産性に影響を及ぼしてきた。

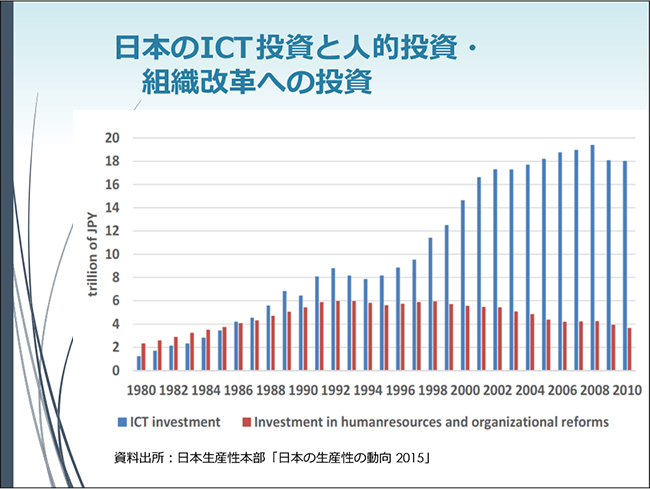

ICT投資は拡大するが人的投資は減少

また、グラフ(図表6)にあるように人的投資、能力開発の費用も抑制が行わた。コンピューターやサーバー、ネットなどのハードウエアなどのⅠCT投資が伸びている一方、人的投資を含め組織改革に伴う必要な経費は抑制されてきた。2010年までだが、その後は変化が見られ、働き方改革の素地ができてきた。

日本でこれだけICTが導入されていながら、その生産性向上への貢献は低いということが分析されている。ハードウエアに投資しても、人に対する投資が減ったというアンバランスの是正を考えていかなければならない。

こうした状況の中で、AI等の活用が叫ばれており、社内教育や研修、さらには個人を中心としたリカレント教育などの能力開発が必要になってきた。一方、企業内外の教育を通じるなかで、組織と仕事のあり方を変えていくことが求められている。

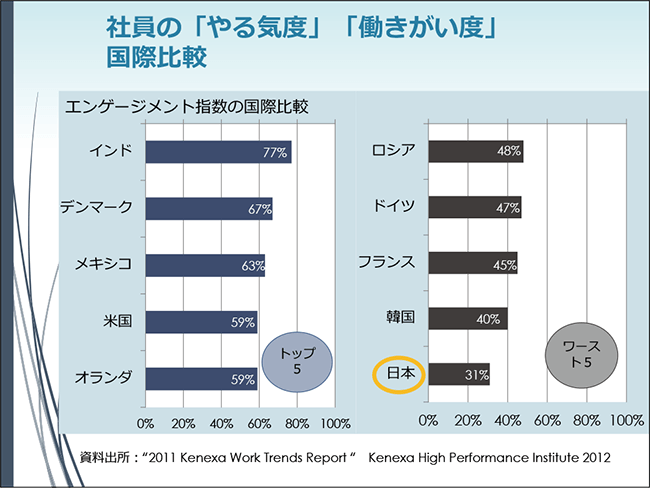

「やる気度」「働きがい度」といったエンゲージメント指数を見ると、ほかの国に比べて低いのではないかと言われている(図表7)。インドでは77%がやる気、働きがいを感じ入るが、日本ではその比率が低い。文化的要素が強く、アンケート調査で日本人は内心はやる気があるが表に示さないとも言われる。しかし、企業経営者によると、昔の社員の方が積極的に仕事に取り組み、改革していく姿勢が見られたという。今は与えられた仕事をこなしていく勤勉性はあるが、日々の仕事に追われ、何かを変えていこう、仕事全体を見直していこうというゆとりがなくなってきているとも言われる。

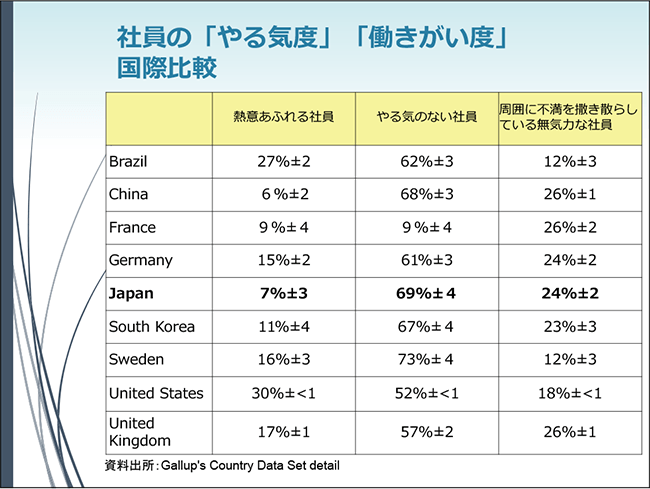

また、個々人の職務が明確でないことから、仕事のできる人に多くの仕事が集中する傾向が強い。たくさん仕事を抱え、長時間働くことが評価されていると感じる傾向も見られる。嬉しそうに昨日、徹夜したと話す人もいる。そして、それに引きずられて、残業することを良しとする人も多い。その一方、ギャラップの調査によると(図表8)、ほかの国に比べて、日本には他の国と同様、無気力社員が多く、熱意あふれる社員は少ない。なかには仕事をこなそうとして、長い時間働き、健康を害する人までいる。

どの仕事が付加価値を生んでいるのか検証を

本当にどの仕事が付加価値を生んでいるのかを考えるべきなのに、十分な検討がなされないまま、前任者の仕事をそのまま引き継ぎ、そこに新しい仕事が加わると、仕事量が増えていく。人が減らされて、一人当たりの仕事量が増えるなか、増えた仕事量は企業にプラスとなっているかというと必ずしもそうとは限らない。

例えば、人事の採用の仕事でも、説明会の実施、エントリーシートのチェック、適性検査の実施、多段階の面接といったスクリーニングをする。しかし、その結果採用された人が本当に活躍しているか。10年、20年後どうなっているかの検証がなされていない。この一連の作業のなかで、無駄な仕事が多いのではないか。ビッグデータをAIによって分析して、5年後の活躍度を見ると、必ずしもスクリーニング能力が高いと見られないという結果も出ている。役員面接まで行って、「この人はいい」といった人材ほど辞めているということもある。企業のスクリーニング力を高めるには、どのようなことが必要で、どのような仕事が無駄であるのか、再評価し、無駄な仕事は止めていく勇気も必要になる。

無駄な拘束によって、残業が多くなった職場で行っている仕事が、売り上げの拡大につながっているのかという検証や、仕事の中身を精査していくことが必要になる。こうしたことを通じ、必要となるクリエーティブな仕事に人材を集中投資し、人々のやる気を高めることもできる。そして、自分自身が成長したことも感じられる。

失われた20年のなかで、人件費削減によって生産性三原則の一番目にある雇用を守ることを優先してきた。付加価値の拡大という分子ではなく、分母の削減で生産性を向上させてきた。勤勉であるがゆえ、職務が不明確なまま、与えられた日々の仕事に追われ、個人の成長・役割は見えなくなってくる。ワーク・ライフ・バランスも崩れる。

働き方改革関連法と求められる対応

こうしたなか、2018年6月に働き方改革関連法案が成立し、2019年の4月から順次施行される。その柱の一つが長時間労働の是正である。具体的には多様で柔軟な働きができ無駄な長時間労働を是正するため、36協定の上限時間が規定され、勤務間インターバル制度は努力義務として進め、産業医・産業保健機能が強化された。また、同一労働同一賃金と言われるように、雇用形態にかかわりなく、公正な待遇が確保される。

これをきっかけに考えてもらいたいのが、自社の働き方改革である。まず、不要な仕事、拘束がないかという見直し。併せて多様な人々のウェルビーイングを向上させる。それによって、個々の労働者の積極性、働きがいを促し、エンゲージメント指数を高めていく施策が必要になってくる。そのためには、従来の評価制度の見直しも必要になる。残業の時間が長ければ高い評価につながると思っている社員もいる。

ここで労使がどのような役割を担うのか。まず、働き方改革は経営にかかわる抜本的な課題だととらえ、トップ自ら働き方改革の重要性・方針を常に発信し、経営者の本気度を社内外に浸透させていく必要がある。また、関連企業にも自社の方針を示すことで了解してもらうことも必要だ。労働組合は制度改革に社員の声を反映させることで納得性の高い制度とし、運用を図る。部署によって対応の中味は異なるが、重要なのは個々の取り組みだけで評価するのではなく、全体としての取り組みにより、全体のウェルビーイングが向上していることであり、皆が成長することであり、この意味での公平性、納得性の確保が重要となる。

管理職の教育・評価も重要で、評価の中に働き方改革をどのように組み込んでいくかも必要になる。長時間労働や年休の未取得などは管理職の仕事の与え方や進め方に起因するケースもある。そこについて管理職の評価を明確にするとともに組合と十分に議論する。さらに、一般労働者の意識改革も必要となる。一人の残業が周りの人の迷惑になっていることもあるため、お互いさまといった考え方に改めることも求められる。働き方改革には、関連企業と顧客の理解を得ることもポイントとなる。

働き方改革を進めるためには、データを取って実態・成果の見える化を図り、個々人の積極性の向上と豊かさ、成長と企業の付加価値生産性の向上といった好循環をいかに実現していくかの原点に立ち返ることが重要である。

プロフィール

樋口 美雄(ひぐち・よしお)

労働政策研究・研修機構理事長

1980年慶應義塾大学大学院商学研究科博士課程修了、91年-2018年同大学商学部教授、2018年4月独立行政法人労働政策研究・研修機構理事長に就任。慶應義塾大学大学院特任教授。商学博士。専門は労働経済学、計量経済学。スタンフォード大学経済政策研究所客員研究員・オハイオ州立大学経済学部客員教授、慶應義塾大学商学部長・大学院商学研究科委員長、経済学会会長、内閣官房統計委員長等を務めた。2016年秋の紫綬褒章を受章。現公職として、厚生労働省労働政策審議会会長、内閣官房人生100年時代構想会議・構成員、内閣官房まち・ひと・しごと創生会議・構成員他多数。

資料出所:内閣府「働き方改革実現会議」配布資料

OECD「Economic Outlook」、総務省「消費者物価指数」「労働力調査」、内閣府「国民経済計算」](/event/ro_forum/20181129/houkoku/images/01-kicho_01.png)

資料出所:財務省「法人企業統計」、内閣府「国民経済計算」](/event/ro_forum/20181129/houkoku/images/01-kicho_02.png)