研究報告 高齢者雇用をめぐる現状と課題(企業の人事労務管理を中心に)

-

- 田原 孝明

- 労働政策研究・研修機構統括研究員

- フォーラム名

- 第90回労働政策フォーラム「生涯現役社会の実現に向けて─高年齢者の活用の実態と課題─」(2017年3月21日)

私からは、1)高齢者雇用をめぐる現状、2)60歳代前半層の課題、3)60歳代後半層以降の課題──の3点に分けて説明したいと思います。

まず、高齢者雇用をめぐる現状です。現在は法律で希望者全員を65歳まで継続雇用することが求められていますが、希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は74.1%(厚生労働省)となっています。厚生年金の支給開始年齢以上の人については、企業が継続雇用の対象者を限定することがまだ認められていますので、厚生年金の支給開始年齢がさらに上がっていけば、100%に近づくとみています。65歳までの継続雇用については、現状を見る限りほぼ定着していると言えます。

一方、70歳以上まで働ける企業は、基準該当者を選別している場合も含めて22.1%(同)となっており、70歳までの継続雇用は、まだまだ緒についたばかりという状況になっています。特に大企業で遅れている状況です。

安倍政権は、人口減少社会に対する強い危機意識から、女性や高齢者にとっても働きやすい環境をつくり、労働力人口を増やしていく、また、人が減っていくので労働生産性を向上させていくことをうたっています。特に高齢者については、年齢にかかわりなく現役で活躍し続けられる社会環境を整えていくことが重要だと言っています。そういう状況を受けて、厚労省も、65歳以降新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とするなどの雇用保険法の改正を行いました(2017年1月施行)。

4割の人が「相談の機会がなかった」

次に、60歳代前半層の課題について説明します。「高齢期、定年に向けての相談の機会がありましたか」ということを労働者に尋ねた調査結果(JILPT「60代の雇用・生活調査」2015年)を見ると、結構衝撃的な数字だったのですが、全体では「なかった」が52.2%ありました(図表1)。継続雇用者だけで集計した結果でも、「なかった」という人が40.5%いました。継続雇用になると、雇用形態など様々な面で変化が生じるにもかかわらず、4割の人が相談の機会を持っていなかったわけです。

図表1 定年前に働いていた会社の高齢期、定年に向けての相談の機会 (%)

| 総数(千人) | 計 | あった | なかった | なかったので、自分から相談に行った | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 男女計 | 11,329 | 100.0 | 22.9 | 52.2 | 1.1 | 23.8 |

| 60~64歳 | 6,146 | 100.0 | 22.8 | 51.0 | 0.9 | 25.3 |

| 65~69歳 | 5,183 | 100.0 | 23.0 | 53.7 | 1.3 | 22.0 |

| 男性計 | 6,348 | 100.0 | 29.2 | 51.5 | 1.4 | 17.9 |

| 男性・60~64歳 | 3,418 | 100.0 | 29.9 | 50.3 | 1.2 | 18.7 |

| 男性・65~69歳 | 2,930 | 100.0 | 28.4 | 53.0 | 1.6 | 17.0 |

| 女性計 | 4,981 | 100.0 | 14.9 | 53.1 | 0.7 | 31.3 |

| 女性・60~64歳 | 2,729 | 100.0 | 14.0 | 51.9 | 0.5 | 33.6 |

| 女性・65~69歳 | 2,252 | 100.0 | 16.0 | 54.6 | 0.9 | 28.5 |

| うち継続雇用者計 | 2,352 | 100.0 | 53.9 | 40.5 | 1.2 | 4.4 |

| 60~64歳 | 1,227 | 100.0 | 54.1 | 40.9 | 0.9 | 4.1 |

| 65~69歳 | 1,125 | 100.0 | 53.6 | 40.2 | 1.5 | 4.7 |

| 55歳当時/100人未満規模企業 | 5,726 | 100.0 | 14.0 | 57.9 | 1.2 | 27.0 |

| 55歳当時/100人~499人規模企業 | 1,974 | 100.0 | 26.5 | 51.5 | 1.4 | 20.7 |

| 55歳当時/500人以上規模企業 | 2,734 | 100.0 | 37.3 | 44.5 | 1.0 | 17.2 |

資料出所:JILPT「60代の雇用・生活調査」(2015年7月)

同じ調査から、相談の結果の満足度を見ると、相談を持ったら非常に満足している人が多くなっています。「非常に満足している」、「一定程度、満足している」を合わせると86%でした(図表2)。

図表2 相談の結果の満足度、満足している理由

| 総数(千人) | 計 | 非常に満足している | 一定程度、満足している | 不満である | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 男女計 | 2,715 | 100.0 | 14.2 | 71.8 | 12.0 | 1.9 |

| 60~64歳 | 1,457 | 100.0 | 12.9 | 72.4 | 13.5 | 1.2 |

| 65~69歳 | 1,258 | 100.0 | 15.7 | 71.2 | 10.3 | 2.7 |

| 男性計 | 1,938 | 100.0 | 13.1 | 72.6 | 13.1 | 1.2 |

| 男性・60~64歳 | 1,061 | 100.0 | 12.2 | 73.3 | 13.4 | 1.1 |

| 男性・65~69歳 | 877 | 100.0 | 14.2 | 71.8 | 12.7 | 1.3 |

| 女性計 | 777 | 100.0 | 17.0 | 70.0 | 9.4 | 3.6 |

| 女性・60~64歳 | 396 | 100.0 | 14.8 | 70.1 | 13.7 | 1.4 |

| 女性・65~69歳 | 381 | 100.0 | 19.2 | 69.9 | 4.9 | 6.0 |

| 総数(千人) | 定年後の仕事内容や条件について、一定程度、希望が受け入れられた | 希望は受け入れられなかったが会社の考えがわかり、働きやすくなった | 希望は受け入れられなかったが、自分の話を聞いてもらえたから | 希望を受け入れられなかったが今後相談しやすい環境になったから | その他 | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 男女計 | 2,337 | 63.3 | 17.3 | 10.1 | 4.3 | 9.4 | 1.1 |

| 60~64歳 | 1,244 | 60.0 | 19.8 | 9.3 | 3.6 | 9.9 | 1.2 |

| 65~69歳 | 1,094 | 67.1 | 14.4 | 11.1 | 5.1 | 9.0 | 1.0 |

| 男性計 | 1,662 | 68.5 | 16.5 | 8.1 | 4.3 | 7.6 | 0.2 |

| 男性・60~64歳 | 908 | 61.6 | 20.1 | 8.3 | 4.1 | 9.0 | 0.4 |

| 男性・65~69歳 | 754 | 76.8 | 12.1 | 7.9 | 4.6 | 6.0 | 0.0 |

| 女性計 | 676 | 50.4 | 19.2 | 15.0 | 4.3 | 13.9 | 3.3 |

| 女性・60~64歳 | 336 | 55.5 | 18.9 | 11.9 | 2.4 | 12.2 | 3.4 |

| 女性・65~69歳 | 339 | 45.4 | 19.5 | 18.1 | 6.2 | 15.6 | 3.2 |

資料出所:JILPT「60代の雇用・生活調査」(2015年7月)

満足している理由について、「非常に満足している」、「一定程度、満足している」という人に聞いたところ、「一定程度、要望が受け入れられたから」という人が63.3%で最も多い結果となっています。また、要望を受け入れられなかったけれども「会社の考え方がわかった」、「自分の話を聞いてもらえた」、「今後相談しやすい環境になった」ということで、満足している層が合わせて31.7%おり、会社が労働者の相談を受けることが重要であることが改めて分かりました。

評価を賃金に反映している企業は13%程度

別の調査(JILPT「高年齢者の雇用に関する調査」2016年)で、企業に対して60歳代前半層を対象とした評価制度の導入状況も聞いています。全体としては、評価制度を導入している企業が少なくて、26.3%という状況となっています(図表3)。企業規模別に見ると、大企業は導入しているところが結構あります(58.6%)。

図表3 60代前半層を対象とした評価制度の導入状況

| n | 評価制度を導入済 | 評価制度の導入を検討中 | 評価制度を導入する予定はない | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 合計 | 6,187 | 26.3 | 27.7 | 37.4 | 8.6 |

| 【業種】 | |||||

| 建設業 | 460 | 24.6 | 33.9 | 35.4 | 6.1 |

| 一般機械器具製造業 | 251 | 33.1 | 30.3 | 33.9 | 2.8 |

| 輸送用機械器具製造業 | 184 | 26.1 | 27.2 | 42.4 | 4.3 |

| 精密機械器具製造業 | 114 | 29.8 | 27.2 | 36.8 | 6.1 |

| 電気機械器具製造業 | 186 | 40.3 | 21.0 | 31.7 | 7.0 |

| 上記以外の製造業 | 1,022 | 30.7 | 26.9 | 37.0 | 5.4 |

| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 28 | 28.6 | 25.0 | 39.3 | 7.1 |

| 情報通信業 | 187 | 24.6 | 23.0 | 25.1 | 27.3 |

| 運輸業 | 613 | 17.8 | 26.6 | 50.9 | 4.7 |

| 卸売・小売業 | 1,141 | 29.4 | 26.7 | 35.9 | 7.9 |

| 金融・保険業 | 64 | 57.8 | 14.1 | 20.3 | 7.8 |

| 不動産業 | 50 | 22.0 | 28.0 | 42.0 | 8.0 |

| 飲食業・宿泊業 | 237 | 24.9 | 31.6 | 34.6 | 8.9 |

| 医療・福祉 | 195 | 22.6 | 29.7 | 38.5 | 9.2 |

| 教育・学習支援業 | 85 | 22.4 | 21.2 | 37.6 | 18.8 |

| サービス業 | 1,000 | 21.9 | 30.0 | 37.0 | 11.1 |

| その他 | 181 | 21.5 | 25.4 | 42.5 | 10.5 |

| 【従業員数】 | |||||

| 100人未満 | 2,856 | 20.0 | 27.9 | 41.6 | 10.5 |

| 100~300人未満 | 2,205 | 27.9 | 27.3 | 38.1 | 6.6 |

| 300~1000人未満 | 695 | 37.8 | 29.5 | 28.2 | 4.5 |

| 1000人以上 | 222 | 58.6 | 21.6 | 15.3 | 4.5 |

資料出所:JILPT「高年齢者の雇用に関する調査(企業調査)」(2016年4月)

評価制度を賃金に反映しているかを聞いた結果を見ると、「評価結果に基づき個別面談等を行い、賃金を改定」が55.0%でした。評価制度の導入割合の結果と合わせてみると、そもそも評価制度を導入しているのは26%ですから、その半分、13%程度しか働きぶりを賃金に反映していないことになります。

定年に達した後の賃金額についても聞いています。定年に達した後の賃金額について、特に継続雇用者では、80.3%が減少したと答えています。定年到達直後の減少率は、継続雇用者では「41%~50%」と回答した人が24.2%で最も多くなっています。

賃金が大幅に減少する原因として、いつもよく言われるのが、高年齢雇用継続給付のことです。高年齢雇用継続給付というのは、雇用継続後に賃金が減少したときに、一定程度、雇用保険から補填するもので、減額後の水準が75%以上の場合は支給率は0%になります。つまり、25%以上、賃金が減額にならないと給付されません。一方、減額後の水準が61%以下は、給付率は15%に固定されていますので、賃金を4割カットすれば最大の15%の給付率を受けられるという設計になっていて、そのために4割程度削減している企業が多いのではないかと言われているところです。

継続雇用者の4分の3が賃金カットに否定的

大幅な賃金カットについて、労働者はどう考えているのかを見てみます。否定的な意見として「仕事がほとんど変わっていないのに、賃金が下がるのはおかしい」、「会社への貢献度が下がったわけではないのに賃金が下がるのはおかしい」、「仕事の責任の重さがわずかに変わった程度なのに、下がりすぎだ」、「在職老齢年金や高年齢雇用継続給付が出るといって下げるのはおかしい」をグルーピングしています。一方、肯定的な意見として「仕事によって会社への貢献度は異なるので賃金が変わるのは仕方がない」、「仕事は全く別の内容に変わったのだから、賃金の低下は仕方がない」、「雇用が確保されるのだから、賃金の低下はやむを得ない」をグルーピングしています。その結果、回答では、否定的意見の合計割合は75.1%、肯定的意見の合計は68.1%と否定的意見が上回りました(図表4)。

図表4 賃金が下がったことについての考え(複数回答)(%)

(A)賃金低下に否定的な意見, (B)賃金低下に肯定的な意見

| 総数(千人) | 仕事がほとんど変わっていないのに、賃金が下がるのはおかしい(A) | 会社への貢献度が下がったわけではないのに賃金が下がるのはおかしい(A) | 仕事の責任の重さがわずかに変わった程度なのに、下がりすぎだ(A) | 在職老齢年金や高年齢雇用継続給付が出るといって下げるのはおかしい(A) | 仕事によって会社への貢献度は異なるので賃金が変わるのは仕方がない(B) | 仕事は全く別の内容に変わったのだから、賃金の低下は仕方がない(B) | 雇用が確保されるのだから、賃金の低下はやむを得ない(B) | その他 | 無回答 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 男女計 | 4,748 | 21.9 | 14.9 | 11.3 | 10.1 | 15.6 | 13.1 | 43.9 | 11.3 | 3.8 |

| 60~64歳 | 2,579 | 23.1 | 15.4 | 13.8 | 10.2 | 15.1 | 11.6 | 44.3 | 12.1 | 3.0 |

| 65~69歳 | 2,168 | 20.4 | 14.2 | 8.4 | 10.0 | 16.2 | 15.0 | 43.5 | 10.4 | 4.8 |

| 男性計 | 3,558 | 20.3 | 14.9 | 12.8 | 11.3 | 16.9 | 13.2 | 46.8 | 8.1 | 3.5 |

| 男性・60~64歳 | 1,893 | 21.7 | 15.5 | 14.8 | 11.7 | 16.3 | 12.1 | 47.7 | 9.6 | 2.4 |

| 男性・65~69歳 | 1,665 | 18.7 | 14.2 | 10.5 | 10.9 | 17.5 | 14.4 | 45.8 | 6.5 | 4.7 |

| 女性計 | 1,190 | 26.7 | 14.8 | 7.0 | 6.4 | 11.9 | 13.0 | 35.3 | 20.9 | 4.7 |

| 女性・60~64歳 | 686 | 27.2 | 15.1 | 11.0 | 6.0 | 11.8 | 10.2 | 34.9 | 19.0 | 4.4 |

| 女性・65~69歳 | 504 | 26.0 | 14.5 | 1.6 | 7.1 | 12.0 | 16.9 | 35.8 | 23.4 | 5.1 |

| うち継続雇用者計 | 1,888 | 30.0 | 20.8 | 17.0 | 15.3 | 14.6 | 6.0 | 47.5 | 8.5 | 1.2 |

| 60~64歳 | 1,029 | 33.7 | 20.6 | 21.2 | 14.2 | 13.9 | 4.5 | 47.7 | 8.0 | 0.3 |

| 65~69歳 | 859 | 25.6 | 21.0 | 12.0 | 16.5 | 15.6 | 7.9 | 47.3 | 9.0 | 2.3 |

資料出所:JILPT「60代の雇用・生活調査」(2015年7月)

定年後の仕事の内容の変化を聞くと、継続雇用者の50.7%は「変わっていない」と答えました。仕事の内容の変化と賃金の増減の状況についてクロス集計してみたところ、仕事内容が「変わっていない」という人の77.2%は、「賃金額は減少した」と回答しました。

60代前半層の雇用の課題のまとめ

60代前半層の雇用の課題は、やはり高齢層の従業員に納得して働いてもらい、生産性を向上させていくことで、そのためには定年前の相談の機会や、評価制度の活用が重要になってくると思います。相談のなかでは、同一労働同一賃金の動きもあるので、定年後の労働条件や役割、仕事内容等の変化についてきちんと伝えて、納得してもらうことが重要になろうかと思います。

65歳以降も継続雇用する取り組みへの支援が課題

最後の、60代後半層以降の高齢者の課題について説明します。60代後半層(65~69歳)の雇用・就業のあり方に関する企業の考え方を見ると、一番多いのが「選別して適合者を雇用したい」(55.6%)で、「希望者全員を雇用したい」は27.8%となっています。「健康の維持・管理に注力してほしい」が40.8%で2番目に多くなっています。同じく70歳代前半層についても聞いたところ、ほぼ同じような傾向で、「適合者を雇用したい」が33.2%、「希望者全員を雇用したい」が10.8%、「健康の維持・管理に注力してほしい」が45.6%でした。

60歳代後半層の雇用確保に必要となる取り組みを聞いたところ、「健康確保措置」が34.9%で最も多く、次に多いのが、「継続雇用者の処遇改定」の31.3%でした。同じく70歳前半層に聞いたところ、「健康確保措置」が40.7%、「高齢者の処遇改定」が25.6%というような状況になっています。こうした企業のニーズや考え方も踏まえて、まずは企業内で65歳以降も継続雇用する取り組みを進めていくことが大きな課題になろうかと思っています。

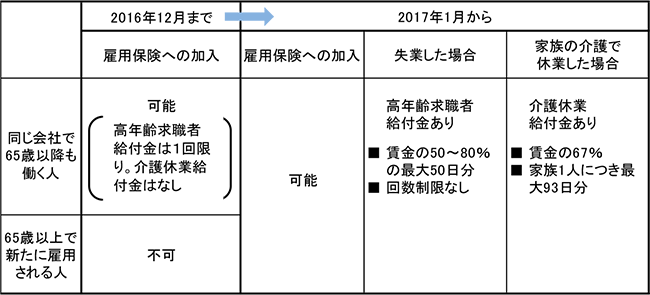

65歳以上の高齢者の雇用保険の変更

先ほど雇用保険法の改正があったと述べましたが、65歳以上の高齢者の雇用保険制度が変更されており、今年の1月から施行されています(図表5)。昨年までは、同じ会社で65歳以降も働く人に限り雇用保険加入が可能で、高年齢求職者給付金は1回限りで支給可能、介護休業給付金は対象となっていませんでした。65歳以降で新たに雇用される人は雇用保険への加入自体が不可となっていました。

それが、65歳以降で新たに雇用される人も、雇用保険の対象になり、失業した場合、求職の意思があれば高年齢求職者給付金が回数制限なく、もらえるようになりました。家族の介護で休業した場合は、介護休業給付金(賃金の67%、約3カ月間給付)も支給されるようになりました。

高齢求職者のニーズに合った求人を

60歳代の人で仕事に就けなかった人に、その理由を聞きましたが、「適当な仕事が見つからなかった」が最も多く36.2%でした。意外だったのは「家族の健康上の理由(介護等)」が15.9%もあったことで、先ほど説明した雇用保険の介護休業給付金なども活用しながら、仕事を継続していくということも今後の課題になっていくのかなと思っています。

60代の労働者に、どういう働き方を希望するか聞くと、最も多いのが「短時間勤務で会社などに雇われたい」(50.1%)で、「近所の人や会社などに頼まれたりして、任意に行う仕事をしたい」(15.3%)も結構多い結果となっています。60代の就業では、短時間や近場というのがキーワードになると思います。これから人手不足が進行し、企業が高齢者の求人を出す場合、高齢の求職者のニーズ(短時間、近場)に合った求人を出していくということも、重要だと思われます。

55歳以上の高齢者を中途採用した企業に、採用経路や採用理由などを聞きました。ハローワークを利用する企業が多く、採用理由では、「応募があったから」採用したとする回答が多い。「勤務態度がまじめ」、「高い技能・ノウハウがある」など、高評価を下している企業も多いことがうかがえました。

働くことは健康につながる

60歳代前半層で働いている人に、65歳以降の仕事の継続について聞くと、「まだ決めていない。わからない」という人が31.4%で最も多い。こういう人たちは、優秀な人も多いと思うので、企業のほうから退職後の就業の働きかけも重要だと思っています。

60歳代後半層で働いている人に、70歳以降はどうするか聞いてみると、こちらも「まだ決めていない。わからない」(23.4%)が多いのですが、「生きがいや健康のために、元気な限り働きたい」(30.8%)が3割にのぼっています。我々の調査研究でも、働くことが健康につながっているとする研究結果があり、健康、生きがいのためにも可能な限り働くことの働きかけ、支援は重要だと考えています。

60代後半層以降の雇用の課題のまとめ

60歳代後半層以降では、やはり人口減少のなかで、いかに雇用を拡大していくかが課題となります。

それには、企業側が課題としている健康確保措置や処遇などについて、具体的にアドバイスしながら65歳以降の継続雇用を進めていく必要があります。介護休業を申請する労働者が出てくることも想定されますが、出てきた場合に対応できるよう、企業も準備が必要です。

雇用保険制度の改正により、65歳以降の転職・再就職市場の活性化につながることが期待されます。65歳以降の労働者が希望する働き方のキーワードは、短時間、近場の仕事ですので、こうしたニーズを踏まえた求人も重要になってくると思います。

最後に、高齢者の職業能力開発も重要であり、60歳以降を見据え高齢期に入る前から職業生活設計をしたり、キャリアチェンジを試みたりすることも重要になります。それには、業種、職種の変化なども伴う場合もあり、高齢者自身も意識改革をしていく必要があると考えます。

プロフィール

田原 孝明(たはら・たかあき)

JILPT統括研究員

1987年労働省入省、2009年内閣官房地域活性化統合事務局参事官、2011年厚生労働省政策評価官、2012年高齢・障害・求職者雇用支援機構企画部長、2014年から現職。主に高齢者雇用の研究に携わる。