事例報告③ 求める人材と教育制度

-

- 大久保 知宏

- 藤井産業株式会社取締役総務部長

- フォーラム名

- 第88回労働政策フォーラム「多様化する仕事と働き方に対応したキャリア教育」(2017年1月23日)宇都宮開催

当社はもともと、電設資材・制御機器などの販売を行う商事会社でしたが、工事も手がけるようになり、現在は再生可能エネルギー発電設備工事などの施工部門が大きく成長しました。約5年前、一部のグループが発案した太陽光発電所の建設に投資したところ、今では投資額の20倍ほどの売上げを誇っています。このように、当社は「常に時代に対応し、新たな価値を創造し続ける」ことを経営理念としています。

管理職などの人材不足が経営課題に

現在、当社が抱える経営課題を3点ほど挙げますと、まず、商事部門(31店舗)での多店舗展開を図るための管理職が不足していることです。だいたい30代半ばから40歳の間に管理職となり、支店や営業所で10人くらいの社員の管理を行います。次に、現場の職人を管理する施工管理職(いわゆる現場監督)の不足です。2~3年目でその役割を与えることが多いのですが、施工管理職として育つ前に辞めてしまうといったケースもあります。そして、商社としては十分ですが、施工会社としては高度の有資格者が不足しています。入社前に資格は必要ありませんが、当社では、会社に入ってから資格を取得してもらうため、意欲のある人材を求めています。商事部門にある電設部門では、全員が電気工事士の資格を取ってもらうという施策も打ち出しています。ですので、「専門外だから興味がない」といった姿勢で学生時代を過ごしてしまうと、当社のような変化に対応していく会社・職場では難しい場面も出てくるかと思われます。

スキルマップを活用した人材育成

先ほども申し上げたとおり、施工管理職の離職が多いという問題がありましたので、現在はスキルマップを作成・活用しています。図表1のとおり、新入社員から2年後、4年後、6年後(高卒の場合は1年後、2年後、5年後、7年後)というように、スキルマップに沿ってトレーナーが教えるという形でOJTを実施しています。ただし、「まだ若いのにこんな仕事までしなくてはならないのか」といった意見もあり、施工管理職の育成は今もなお課題になっています。

図表1 施工管理職者の育成──スキルマップの活用

| 項目 | ステージ1 (新入社員) |

ステージ2 | ステージ3 | ステージ4 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 大卒実績年数 | 1年後 | 2年後 | 4年後 | 6年後 | |

| 短大専門卒実績年数 | 1年後 | 2年後 | 4年後 | 6年後 | |

| 高等学校卒実績年数 | 1年後 | 2年後 | 5年後 | 7年後 | |

| 人材像 |

|

|

|

|

|

| 資格必須 | 大卒 | 2級建築施工管理技士(指定学科卒業後、1年以上の実務経験を有する者) | 1級建築施工管理技士(大学において指定学科を卒業後3年以上の実務経験) | ||

| 短大専門学校 | 2級建築施工管理技士(指定学科卒業後、2年以上の実務経験を有する者) | 1級建築施工管理技士(短大・高等専門学校において指定学科を卒業後実務経験5年以上or2級施工管理技士合格後5年以上) | |||

| 高等学校卒 | 2級建築施工管理技士(指定学科卒業後、3年以上の実務経験を有する者) | ●参考 1級建築施工管理技士(高等学校卒業後10年以上or2級施工管理技士合格後6年以上) |

|||

| 共通 | 高所作業者運転技能講習修了証 | ||||

| 共通 | 玉掛け技能講習修了証 | ||||

一方、管理職の育成については、マネジメント力だけでなく、部下も巻き込んで目標達成のプロセスをどのように構築していくかといったものを管理職に求めています。そのためには、研修で計画を立て、実施し、報告して再計画するという「PDCA研修」を1年半かけて行っています(Plan:最初の研修で行動計画を策定する、Do:3カ月間実施する、Check:3カ月後に報告し計画を見直す、Action:見直し計画に基づき実施する)。

学生に求めること──「三つの歯車」と「長期の視点」

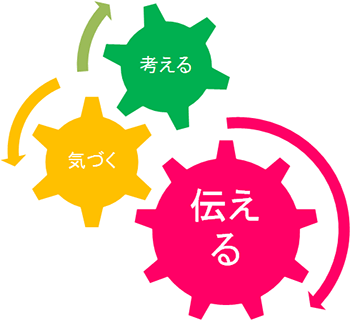

学生に求める人物像について説明する時、よく使うものが「三つの歯車」(図表2)です。

論理的に「考え」、その論理の根拠に「気づき」、その結果を正しく「伝える」という意味です。三つのうち、どれか一つでも止まってしまうと伝えることができなくなります。思考停止の指示待ち状態に陥らないためには、常に考えることをやめない努力が必要です。そしてアンテナを高くする──。そんな学生に来てもらいたいと思います。ただ最近の学生を見ていると、短い期間で考え過ぎているように見受けられます。就職というものは、もっと長期の視点で考える問題ではないでしょうか。先ほどのスキルマップにもありますが、3年後に一人前、5年後に一人前と考えれば、5年くらいの期間で仕事を考えるような教育をしていただければ、企業としても助かります。その間は無理して引き止めなくてもいいわけですし、3年や5年はじっくり腰を据えてその仕事について考えてくれる、そのような学生に育ってほしいと思います。

内定者研修──仲間をつくり議論する

当社の内定を受けた学生には、入社前年の10月に内定者研修を行います。これは宇都宮大学の課題解決型インターンシップに似ているところがありますが、まず学生に一つのテーマ──例えば、インターンシッププログラムの企画立案だったり、藤井産業を表す採用ツールの作成など──を与えます。そして個人ワークを行った後、参加者全員で発表・投票して、上位のアイディアを決定するコンテストを開きます。そして上位四つ程度のアイディアやテーマについて、グループに分かれて作りこんでいく──。こうした一連の流れを10月から半年かけて行い、2月のプレ発表会で最優秀賞を決定、3月に取締役の前で発表します。

このプロセスを通じて、内定の段階から仲間づくりをしていきます。仲間づくりといっても、初期に仲間を理解する時間を十分つくるグループは評価が高く、その時間をつくらないグループは結果的に評価があまり芳しくない。「今の学生は議論しない」と言われますが、どうやって仲間づくりをしていくのか、また問題解決のために仲間とどう議論していくかということが、内定者研修の最大のポイントです。成果物で評価することになりますが、成果物の完成までのプロセスを研修参加者には大切してもらいたいと考えています。

入社後のサポート研修で離職率低下に

新入社員に対する研修は、図表3のように、入社後3年目まで、毎年5月と11月に繰り返して研修を行っています。そうすることによって、いま自分がどのような状況なのかということを知ってもらいます。現場に配属されると、周囲は忙しくて必ずしも新入社員がフォローされていないこともあります。したがって、そこは総務がきちんとフォローする。

図表3 入社後のサポート研修

- 4月1日

- 配属

- 4月

- 安全運転研修

- 5月

- フォロー研修(面談)

- 11月

- フォロー研修(計数研修・面談)

- 翌5月

- 二年目コミュニケーション研修

- 翌11月

- 二年目計数研修(PDCA・面談)

- 翌々5月

- 三年目コミュニケーション研修

- 翌々11月

- 三年目計数研修(PDCA・面談)

最後に離職率をご紹介しますと、過去5年間で累計115人採用していますが、1年以内の退職者は5名、離職率は4.3%です。これには前述の教育・研修制度が功を奏しているものと思われますが、その他にも、面倒見のよい管理職がいて、彼らが自分の問題として部下の問題を解決する──。そんな姿勢を感じているからこそ、低い離職率になっているのではないかと考えています。

繰り返しになりますが、学校教育に対しては、短期で物事を考えすぎない、長い目を持った学生になるような教育を求めたいと思っています。

プロフィール

大久保 知宏(おおくぼ・ともひろ)

藤井産業株式会社取締役総務部長

1989年藤井産業入社後、店頭公開準備に従事、情報系管理部にて社内のIT化の推進、情報系営業部を経て、2010年総務部に配属。2016年より現職。総務部長として東日本大震災を経験。採用業務においては、一次から最終までの面接官として年間200名を超える学生と面談している。