各国報告5 日本における職場のいじめ・嫌がらせ、

パワーハラスメントの現状と取り組み

第65回労働政策フォーラム

欧州諸国における職場のいじめ・嫌がらせの現状と取り組み

(2013年2月28日)

内藤 忍 JILPT研究員

職場のいじめの経験率・当事者

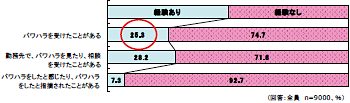

厚生労働省は2012年12月、「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」の結果を発表しました。それによると、日本において、過去3年間にパワハラを経験した人の割合は25.3%で、4人に1人となっています(図1)。定義や期間によって異なるので単純比較はできませんが(とくに、欧州では、過去6カ月間もしくは1年の経験率を聞いていることが多い)、これまで4カ国の報告にあった割合と比べて随分高い印象をお持ちになるのではないかと思います。

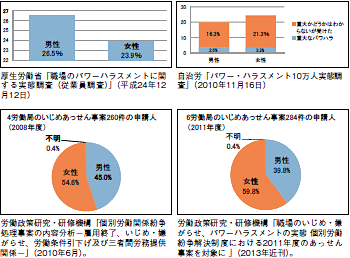

職場のいじめの被害者を男女別にみると、厚労省の調査では男性がほんの少し多く、自治労の調査では女性が若干多くなっています(図2)。JILPTが労働局に寄せられたいじめあっせん事案における申請人の性別を調べたところ、女性の割合は2008年が約55%、2011年が約60%という結果が出ています。このように日本の職場のいじめ被害者の男女別割合についてはまだどちらが多いとは断定的にはいえない状況です。

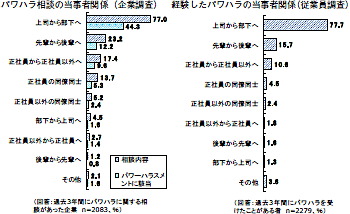

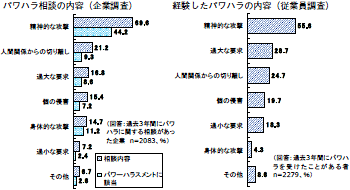

どういう人が加害者(行為者)で、どういう人が被害者になっているかを厚労省調査でみると、パワハラ相談の当事者関係は、企業調査でも従業員調査でも「上司から部下へ」が77%ともっとも多くなっています(図3)。

実際のパワハラ行為については、企業調査と従業員調査の双方で、「精神的な攻撃」、すなわち暴言などの言語による攻撃が一番多い結果となっています(図4)。

職場のいじめの背景・原因

パワハラ発生の背景・原因については、グローバル化による競争の激化、職場の人間関係の希薄化など、経営環境や職場環境の変化が大きいと言われています。また、年功序列意識の希薄化や価値観の多様化など、従業員側の変化も指摘されています。JILPTの労使ヒアリング調査においても、パワハラの背景・原因として、人員削減・人材不足による過重労働とストレス、職場のコミュニケーション不足、会社からの業績向上圧力、成果主義、管理職の多忙・余裕のなさ、就労形態の多様化などがハラスメントの担当者から指摘されました。

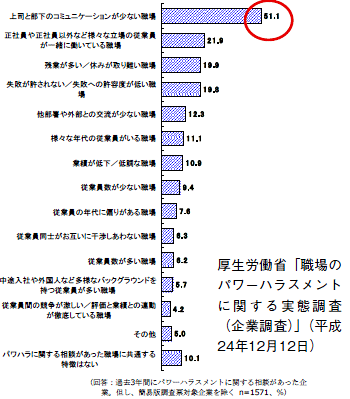

厚労省調査からは、パワハラが発生する職場に共通する特徴がわかります。企業調査で、パワハラ相談があった職場に当てはまる特徴を聞いたところ、一番多かったのは「上司と部下のコミュニケーションが少ない」で51.1%でした(図5)。次いで、「正社員や正社員以外など、さまざまな立場の従業員が一緒に働いている」が21.9%、「残業が多い/休みが取り難い」が19.9%となっています。

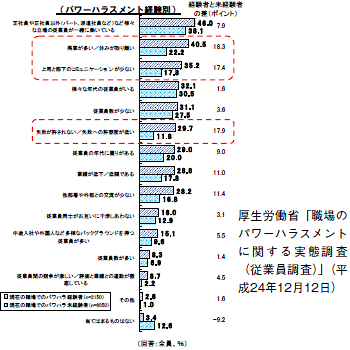

従業員調査では、現在の職場でのパワハラ経験者と未経験者に、職場の特徴を聞いています。両者の回答の開きが大きいものが、パワハラが起きやすい職場の特徴ということになります。一番開きが大きかった職場の特徴は「残業が多い/休みが取り難い」で、このほか「失敗が許されない/失敗への許容度が低い」、「上司と部下のコミュニケーションが少ない」などが上位を占めています(図6)。

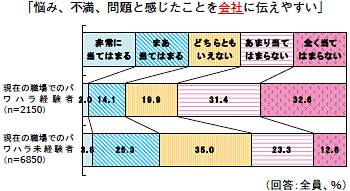

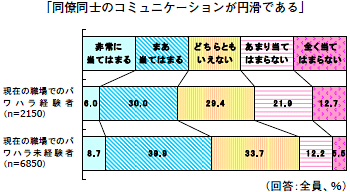

やはりコミュニケーションがこの問題の一つの鍵になると思います。厚労省調査では、職場のコミュニケーションとパワハラ発生の関係を取り上げています。現在の職場で「悩み、不満、問題と感じたことを会社に伝えやすいか」という問いに対する回答は、現在の職場でいじめを経験した人と経験していない人では、伝えやすいと考える度合いがまったく違っています(図7)。パワハラを経験した人では、伝えにくいと考える割合が非常に高くなっています。「悩み、不満、問題と感じたことを上司に伝えやすいか」に対する回答もまったく同じ結果となっています。また、その職場で「同僚同士のコミュニケーションが円滑であるか」という問いに対する回答も、パワハラを経験した人と経験していない人で差があり、パワハラを経験した人のほうが、円滑でないとする割合が高くなっています(図8)。

職場のいじめがもたらす影響

海外では、職場のいじめがもたらす影響について多くの調査が実施されていますが、日本においてはまだいくつかの調査研究しかありません。そのいくつかの調査研究をご紹介します。まず、精神的健康における影響についてですが、自治体労働者約2000人を対象とした2009年の調査では、職場のいじめを受けているグループは、受けていないグループに比べて心理的ストレス反応リスクが4倍から5倍、心的外傷後ストレス障害(PTSD)症状の発症リスクが8倍も高いという研究結果が出ています(1)。

兵庫県こころのケアセンターの2011年の調査では、いじめ経験と心身の健康との関連性について調べています(2)。いじめを受けた人のグループは、受けていない人のグループに比べ、健康関連QOLが低下していました。職場のいじめが労働者の心身の健康に悪影響を及ぼす可能性を示唆しています。この調査では、職場のいじめの経験と労働遂行能力の関係についても調査しており、いじめを受けた人のグループは、受けていない人のグループに比べ、主観的労働遂行能力が低下していました。職場のいじめを受けると、労働生産性が下がる可能性が示唆されています。

職場のいじめをめぐる国の動き

職場のいじめが社会問題化する事態を受け、国も昨年から職場のいじめに関する対策の検討を開始しています。当方も参加した厚労省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」は、2012年1月30日に発表した「報告」において、職場からなくすべき行為について次のように整理し、「職場のパワーハラスメント」と呼ぶことを提案しました。すなわち、「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう」としています。職場内の優位性については、上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司といった職場におけるさまざまな優位性を背景に行われるものを含むとしています。

ワーキング・グループは、裁判例をもとに「職場のパワーハラスメント」の6つの行為類型として、(1)身体的な攻撃(暴行・傷害)、(2)精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)、(3)人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)、(4)過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)、(5)過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)、(6)個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)をあげました。ただし、これらの類型は、「職場のパワーハラスメント」のすべてを網羅するものではないことに留意が必要です。

職場のいじめに関する労使の取り組み

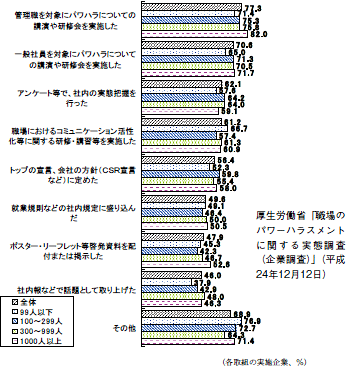

日本の労使の取り組み実施状況についても、厚労省の企業調査からある程度わかりました(図9)。全体で見ると、45.4%の企業が現在何らかの取り組みを行っています。しかし、企業規模別にみると、大企業では既に取り組んでいる企業が76.3%にのぼる一方、従業員99人以下の企業では18.2%と2割以下しか取り組んでいない状況です。

労働組合の取り組み状況については、大規模な調査がなく、よくわかっていませんが、JILPTが2011年5月に29の労働組合(産業別労働組合と大企業の企業別労働組合)から回答を得たアンケートでは、取り組みを実施している組合が31.3%(9組合)、実施していない組合が65.5%(19組合)となっており、約3分の2の労働組合がこの問題に取り組んでいないという結果でした(3)。

日本企業においては、相談窓口の設置・運営、アンケート調査による実態把握、啓発・研究・教育の実施などの取り組みがもっとも多くみられます。さらに先進的な企業ではコミュニケーション促進策の実施や職場の風通し改善、ハラスメント問題に関する労使の情報共有・協議、ハラスメントに関する労使協定の締結などの例がみられます。また相談窓口を労使共同で設置している企業もあります。

厚労省調査では、企業に対し、既に実施している取り組みのうち効果があると実感できたものを聞いています。もっとも割合が高いのは、「管理職を対象にパワハラについての講演や研修会を実施した」で77.3%となっています(図10)。次いで、「一般社員を対象にパワハラについての講演や研修会を実施した」(70.6%)、「アンケート等で、社内の実態把握を行った」(62.1%)の順となっています。

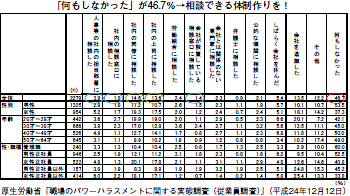

問題は、パワハラを受けた人のその後の対応です。なんと、パワハラ経験者の46.7%の人が「何もしなかった」と回答しています。つまり、約半数の人はパワハラを受けた後も、どこかに相談することもなく、会社を休むこともなく、退職もせずに、我慢したということです。相談した場合の相談先としては、「社内の同僚」(14.6%)、「社内の上司」(13.6%)が多いですが、「人事部」(3.9%)、「社内の相談窓口」(1.8%)、「会社が設置している相談窓口」(1.4%)は、非常に低い割合となっています(図11)。相談窓口を設置するだけでなく、その窓口が本当に使える、労働者が相談できる窓口となっていることが大切です。

- 津野香奈美ほか「労働者における職場のいじめの測定方法の開発とその実態、健康影響に関する調査研究」産業医学ジャーナルVol.34, No.3(2011年)79―86頁。

- 牧田潔ほか「職場のいじめ(パワーハラスメント)被害と健康関連QOL・主観的労働遂行能力との関連性」心的トラウマ研究(兵庫県こころのケアセンター研究年報)第8号(2012年)11―18頁。

- JILPT第29回ビジネス・レーバー・モニター特別調査(2011年5月9日~31日実施)。対象は、産別労組27組織、企業別労組38組織のモニター労組。登録65組織中、29組織(44.6%)の有効回答を集計した。